А. А. Макушин

Конституция и Библия

Глава 2. Закон гетерогенного, ступенчатого и ускоряющегося развития

Некоторые фундаментальные законы высшего порядка существования оказывают и будут оказывать на земную жизнь такое же влияние, какое оказывает закон всемирного тяготения, контролирующий движение и огромных небесных тел, и мельчайших элементарных частиц.

И. И. Сикорский

Обратим, прежде всего, внимание на то, каким образом протекает процесс развития человеческого общества. Здесь можно заметить, что существующий ныне вид человечества – Homo sapiens – развивается не сплошной гомогенной массой, плавно и равноразмеренно, а гетерогенно, ступенчато и с ускорением. Алгоритм действия данного протозакона вполне позволяет нам назвать его законом гетерогенного, ступенчатого и ускоряющегося развития[15].

Основными таксонами в этой дискреции являются: раса, локальная цивилизация и народ, где каждый, в свою очередь, имеет внутреннюю структуру.

2.1. Гетерогенность

В основе деления человечества на расы лежат биологические признаки, имеющие внешнее фенотипическое проявление. Считается, что изначально существовало три расы. Далее это древо разрасталось и к началу третьего тысячелетия стало сильно разветвленным; элементов в структуре развития рас стало больше, она стала сложнее. Сколько сегодня насчитывается рас, мнений существует множество, и, видимо, столько, сколько сложилось антропологических школ. Например, советская антропологическая наука насчитывала до 30 человеческих рас (расово-антропологических типов), объединенных в три группы рас, которые именовала «большими расами»[16].

Локальные цивилизации образуются народами, связанными между собой в пространстве и времени общими признаками, как то: освоением нового вида источника энергии, способами производства и распределения материальных благ, формой самоорганизации развития, религией, системой права, структурой социальных институтов, другими признаками, отделяющими один цивилизационный мир от другого. Критерии эти не безотносительны. Например, А. Дж. Тойнби главным критерием выделения цивилизации считал пространственные и временные пределы, в границах которых народы находят общий ответ на вызовы истории[17]. Причем, если в начале своих изысканий в истории развития человечества он выделял двадцать одну цивилизацию, то впоследствии восемь из них таковыми уже не находил[18]. По мысли И. Я. Данилевского, цивилизация является продуктом совместного развития исторически тесно связанных между собой народов, которые образуют один культурно-исторический тип. Развитие культурно-исторических типов составляет содержание всемирной истории. Всего культурно-исторических типов И. Я. Данилевский насчитывал десять[19]. Для О. Шпенглера цивилизацией в полном смысле является одна – западноевропейская. Все прочие подобия есть культуры – состояние, предшествующее возникновению цивилизации, некое «предвозникновение цивилизации»[20].

А. Дж. Тойнби (1889–1975):

«Локальные цивилизации – вехи времени, а не острова, замкнутой самой в себе истории»[21].

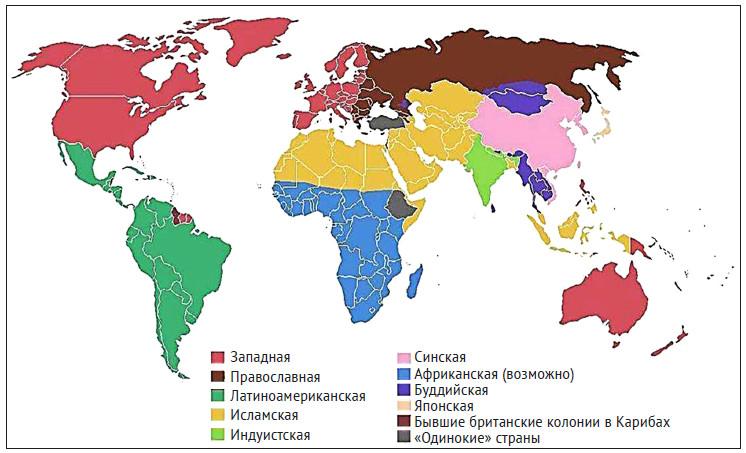

И все же, несмотря на всю относительность, множественность и оригинальность подходов в исследовании данного явления, в целом современные цивилизационисты сходятся в том, что локальные цивилизации представляют собой образуемые в процессе развития человечества пространственно-временные идентичности, которые занимают территории большие и живут дольше, чем государства, империи и народы. Империи возвышаются и рушатся, правительства приходят и уходят – цивилизации остаются и «переживают политические, социальные, экономические и даже идеологические потрясения»[22]. Всего, согласно распространенному мнению, к началу третьего тысячелетия в человеческом мире существует восемь локальных цивилизаций: западная, латиноамериканская, африканская, исламская, синская, индуистская, православная, буддистская, японская[23]. Структурными элементами локальной цивилизации являются народы, которых к началу третьего тысячелетия насчитывается несколько сот.

Илл. 1. Карта территориального расположения современных локальных цивилизаций по С. Хантингтону

Народы в структуре развития человечества могут выделяться по языку, характеру, особенностями религиозной, политической и иных форм, динамикой развития, местом и ролью в историческом процессе, а также особенностями внутренней структуры. Не будем пока вдаваться в детали выделенных нами критериев, поскольку об этом еще будем говорить отдельно, а ограничимся лишь тем, что обозначим человека в качестве первичного элемента структуры народа[24]. Разве что добавим: для отнесения народа к той или иной локальной цивилизации следует исходить не из одного-двух, а из совокупности признаков, характеризующих народ. В этой связи представляется странным, когда этого не принимают во внимание цивилизационисты. На карте, которую приводит в своей известной книге С. Хантингтон (см. илл. 1), выделены территориальные пределы современных локальных цивилизаций[25]. В ней в числе прочих определены границы православной цивилизации. Однако что мы видим? В это цивилизационное пространство оказались вписанными народы Алтая, Забайкалья, Дальнего Востока, Кавказа, Калмыкии, Поволжья, Крайнего Севера, Якутии, которые (за некоторыми исключениями), никогда не относили себя к числу православных. Атеисты же, которых, судя по всему, на этом цивилизационном пространстве большинство, вообще в расчет не берутся. Здесь же возникает еще вопрос и о некоторых народах Центральной Азии, которые, согласно карте, отнесены к исламской цивилизации, притом что сами они издревле тесно связаны с народами, включенными в православную цивилизацию.

Г. В. Вернадский (1987–1973):

«Мы можем предположить, что в первом тысячелетии до н. э., как и в предшествующее тысячелетие, Северный Туркестан и Южная Сибирь были культурно тесно взаимосвязаны. Оба края все еще жили в медном и бронзовом веке. Это был период расцвета минусинской культуры, названной так, поскольку Минусинский край – т. е. долина верхнего Енисея – являлся одним из ее важнейших центров. <…>

Погребальный инвентарь включает глиняные вазы, но большая части без орнамента; медные и бронзовые топорики, кинжалы ножи, пробойники, металлические пластинки, бусины из стекла и яшмы. Некоторые из этих предметов украшены фигурами оленя, козы и некоторых других животных, нарисованных в определенном стиле: глаза и ноздри животных, так же как и концы ступней и хвостов имеют округлое очертание, плечи и ляжки выпирают, уши длинны и временами направлены вперед. В то время как стилизация более выражена, чем в скифских предметах Южной России, основа орнамента та же»[26].

Представляется, что религиозный признак в отрыве от прочих в данном случае принят по недоразумению. Относя народы к тому или иному цивилизационному миру и давая последнему имя, следует принимать во внимание не только религиозный, но все известные признаки, включая географический, исторический, экономический, политический и социально-культурный. Достаточно вспомнить, что народы локальной цивилизации, названной цивилизационистами православной, как минимум трижды были связаны единой политической формой (Золотая Орда, Российская империя, Советский Союз), что в свою очередь служило развитию экономических, социальных и культурных взаимосвязей. Последние не теряют своей актуальности и по настоящее время. После распада СССР (1991)[27] евразийскими народами были образованы: Содружество Независимых Государств (СНГ)[28], в 2000 г. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)[29], а в 2014 г. Евразийский экономический союз (ЕАЭС)[30].

Думается, уместнее и справедливее «православную цивилизацию» именовать евразийской, включая в нее все народы, входящие в СНГ и ЕАЭС, согласиться с евразийцами и вкладывать в это понятие не столько географическое, сколько культурно-историческое содержание[31]. Впрочем, народы, образующие эту локальную цивилизацию, как видно из наименований созданных ими объединений, так и именуют себя – евразийскими.

Н. С. Трубецкой (1890–1938):

«Каждый народ всегда входит в какую-нибудь группу народов, с которым его связывают те или иные общие признаки, а часто один и тот же народ по одному ряду признаков входит в одну, а по другому ряду – в другую группу народов. <…>

Необходимо, чтобы те отдельные люди, которые уже сейчас ясно и ярко осознали единство многонародной нации, проповедовали это свое убеждение, – каждый в той евразийской нации, в которой он работает. Здесь непочатый край работы для философов, публицистов, поэтов, писателей, художников, музыкантов и для ученых самых различных специальностей. С точки зрения единства многонародной евразийской нации, надо пересмотреть целый ряд наук и построить новые научные системы в замену старых, обветшавших. В частности, с этой точки зрения совершенно по-новому приходится строить историю народов Евразии, в том числе и русского народа.

<…> Евразия есть географическое, экономическое и историческое целое. Судьбы евразийских народов переплелись друг с другом, прочно связались в один громадный клубок, который уже нельзя распустить, так что отторжение одного народа из единства может быть произведено только путем насилия над природой и должно привести к страданиям»[32].

2.2. Ступени

Ступени в развитии человечества обнаруживают себя поэтапными качественными изменениями, которые происходят как на уровне человечества в целом, так и на уровне каждого его таксона – расы, локальной цивилизации и народа.

Одним из первых, кто пытался выделить ступени в развитии человеческого общества, был К. Маркс. Согласно его теории, ступенью эволюции в развитии человечества является общественно-экономическая формация как некое качественное соотношение уровня развития производительных сил и соответствующих им производственных отношений, в основе которых лежат определенный способ производства и способ распределения материальных благ. Наличие такого рода ступеней нельзя отрицать, и вместе с тем нельзя не видеть, что материальный прогресс – всего лишь одно из видимых направлений в развитии человечества, причем не самое главное. Развитие материальных экономических отношений способствует росту материального благополучия человека. Между тем рост материального благополучия человека не находится в причинно-следственной связи с его духовным ростом. Напротив, чем выше материальный достаток, тем человеку требуется больше духовных сил для того, чтобы быть свободным от материальных привязанностей. Закон, согласно которому развивается человек, постулирует, что совершенен не тот, кто стяжал материальные блага, а тот, кто свободен от материальных привязанностей, способен жить по «законам духа», а не по «законам плоти» (Рим. 7: 19–23). Материально обеспеченный человек не является совершеннее человека материально необеспеченного. Люди призваны к свободе, говорит св. апостол Павел, только свобода их не должна быть поводом к угождению плоти, «ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал. 5: 13–14).

В этой связи оставим пока эту теорию и обратимся к книгам Ветхого Завета. В них мы найдем то, что первые ступени в развитии человечества совсем не связаны с материальными экономическими отношениями.

М. М. Тареев (1866–1934):

«Надежды на счастье в будущем суть в сущности надежды на то, что в будущем возрастет материальное благосостояние человека и даже всего человечества. Но счастье человека не создается одним материальным благосостоянием: оно находиться в зависимости и от собственного настроения человека. Материальное благосостояние и теперь выпадает на долю того или другого человека. Оно часто <…> достается нечестивцам. Во всяком случае, они более благоденствуют, чем праведники; они мудрее сынов света в устройстве своего материального счастья, они гонители праведников. Но если праведники действительно страдают от грешников, то счастливы ли гонители? Если праведники страдают от лишений, то делает ли материальное благосостояние счастливыми их обладателей? Были ли счастливы Ироды, Нероны, Диоклетианы? Достигают ли счастья страстные искатели богатства, славы, почестей, находясь на вершине славы, обладая несметными богатствами? Нет»[33].

Н. А. Бердяев (1874–1948):

«Маркс был замечательным социологом, но очень слабым антропологом. Марксизм ставит проблему общества, но не ставит проблему человека, для него человек есть функция общества, техническая функция экономики»[34].

Согласно Священному Писанию, до Homo sapiens землю населяли исполины (Быт. 6: 4), которые в сравнении с современными людьми были намного крупнее и жили значительно дольше[35]. Эта популяция развивалась гомогенно: человечество еще не делилось на расы, локальные цивилизации и народы, не существовало понятия общества и, соответственно, социальной структуры. После падения нравов Бог смыл с лица земли развратившееся человечество, оставив из него на земле всего семь человек – праведного Ноя и трех его сыновей: Сима, Хама и Иафета с женами (Быт. 6: 5–18), – определив современному виду людей предел жизни в 120 лет (Быт. 6: 3). Таким образом, смена исполинов Homo sapiens стала первой известной ступенью в развитии человечества.

Первая книга Моисея. Бытие:

«В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа [Бога]»[36].

Священник Даниил Сысоев (†2009):

«Из-за чудовищных преступлений начала изменяться и вся природа, и люди стали рождать безобразных гигантов. Само имя их в переводе с еврейского означает “нападающий”. Они обладали огромной силой, как природной, так и магической, и ею тиранически угнетали других. По свидетельству Соломона, исполины отличались крайней гордыней (Прем. 14: 6) и, как добавляет сын Сирахов, “в надежде на силу свою сделались отступниками” (Сир. 16: 8). О них пророк Варух вспоминает такими словами: “Там были изначально славные исполины, весьма великие, искусные в войне. Но не их избрал Бог и не им открыл путь премудрости; и они погибли оттого, что не имели мудрости, погибли от неразумия” (Вар. 3: 26–28)»[37].

Илл. 2. Джеймс Тиссо. Сим, Хам и Иафет

Следующая ступень в развитии человечества обнаруживается в процессе развития Homo sapiens, а именно в смене гомогенного способа развития человеческого общества гетерогенным. Изначально после потопа человечество представляло собой одну общность, говорящую на одном языке. Правителем его был «сильный на земле» внук Хама зверолов Нимрод (Быт. 10: 8–10). Разделение началось после смешения языков. Причиной этому, согласно библейскому повествованию, вновь стало несовершенство человека, а именно гордость и тщеславие: «И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли» (Быт. 11: 4). В ответ на эту дерзость Бог разделяет человечество на расы, цивилизации и народы, которые берут свое начало от сыновей Ноя и потомков его сыновей.

Сыновья – Сим, Хам и Иафет – становятся в основании рас: «Сии трое были сыновья Ноевы, от них населилась вся земля» (Быт. 8: 19), – а от их потомков происходят цивилизации и народы: «От сих населялись острова народов в землях их, каждый по своему языку, по племенам своим в народах своих» (Быт. 10: 5). В Книге Бытия упоминается 72 народа. Практически все они обнаружены в анналах истории[38].

Священник Даниил Сысоев (†2009):

«500 лет Ной хранил девство среди всеобщего разврата. И лишь из-за повеления Божия вступил в честный брак и родил трех сыновей. Давая им имена, Ной показал дар пророчества, потому что око его ума было очищено Духом Святым. “Сим” – означает “имя, слава”, и его потомки приняли откровение и возвестили народам имя и славу Божию. Именно от него произошел Христос, сказавший: “Я открыл имя Твое человекам”.

“Хам” – значит “жар, страсть, горячность”, и, действительно, все его потомки отличаются особой страстностью (например, негритянские танцы, пляски и обряды). “Иафет” – “красота, распространение”, и его потомки, с одной стороны, создали идеал красоты, а с другой – весь земной шар теперь заселен иафетитами, чья цивилизация стала образцом для других племен»[39].

Третьей масштабной ступенью в развитии человечества стало появление и распространение на Земле особого рода материи – социальной материи, которая образуется совокупностью создаваемых людьми закономерностей и возникающих на их основе форм их бытия и самоорганизации развития. Этот род материи люди не могут ни видеть, ни осязать, и тем не менее она воспринимается ими как безусловная реальность, поскольку является результатом их совместной сознательной деятельности. О том, каким образом и для чего она образуется, будем говорить в последующих главах.

О наличии ступенчатости в развитии рас достаточно определенно свидетельствуют данные научных исследований, хотя они и расходятся с библейским объяснением происхождения рас от сыновей Ноя – семитской, хамитской и арийской[40]. Так, например, согласно выводам академика В. П. Алексеева, процесс расообразования складывался из четырех этапов. На первом этапе имело место формирование первичных очагов расообразования (территории, на которых происходит этот процесс) и основных расовых стволов, – западного (европеоиды, негроиды и австралоиды) и восточного (азиатские монголоиды и американоиды). Хронологически этот этап приходится на эпохи низшего или среднего палеолита (около 200 тыс. лет назад), т. е. совпадает с возникновением человека современного типа. На втором этапе происходило выделение вторичных очагов расообразования и формирование ветвей в пределах основных расовых стволов. Хронологически этот этап приходится на верхний палеолит и частично мезолит (около 15–20 тыс. лет назад). На третьем этапе расообразования происходило становление локальных рас. По времени это канун мезолита и неолита (около 10–12 тыс. лет назад). На четвертом этапе возникли четвертичные очаги расообразования и сформировались популяции с углубленной расовой дифференциацией, сходной с современной. Это началось в эпоху бронзы и раннего железа (IV–III тыс. до н. э.)[41].

Ступенчатость в развитии локальных цивилизаций наблюдается в освоении новых источников энергии и новых видов должных закономерностей, переходе к новой форме самоорганизации развития и новой структуре форм бытия, новой системе вероисповедания и новой системе права, в других общих признаках, свойственных народам, образующим единый цивилизационный мир. Например, в освоении новых источников энергии это может быть переход от использования мускульной силы одомашненных животных к использованию энергии углеводородов, а далее атомной энергии, интеллекта человека[42], в форме самоорганизации развития – переход от рабовладельческого строя к феодализму, а далее к капитализму и конституционной демократии; в системе вероисповедания – переход от язычества к единобожию, а далее к поликонфессиональности. Эти переходы, как правило, у народов разных цивилизаций не совпадают.

Ступени в развитии народов с определенной долей условности можно выразить следующей схемой: «народ-этнос», «народ-нация», «народ – субъект права», «народ-суверен», «народ-творец». На этапе «народ-этнос» формируется физическое тело народа – люди связаны главным образом кровно-родовыми отношениями, общим языком и территорией. С развитием религиозных и политических отношений, образованием, соответственно, церкви и государства, а также других национальных социальных институтов народ-этнос восходит на ступень «народ-нация». Важнейшими для народа вопросами в этот период являются вопросы самоидентификации и независимости от политических форм других народов; пытаясь их разрешить, он становится участником исторического процесса. Восхождение на ступень «народ – субъект права» происходит, когда в коллективном сознании народа созревает понимание того, что народ и государство – это разные понятия и субъекты права: государство – политическая организация, создаваемая обществом, ее членами являются равноправные граждане; общество – представитель народа в отдельно взятый исторический период его развития. Между обществом и государством складывается договор, который внешне находит отражение в конституционных актах, именуемых декларацией, конституцией, универсалом, декретом и т. п. В отличие от актов, основанных на воле государства, эти акты основаны на воле активного большинства общества. Ступень «народ-суверен» характеризуется обретением народа статуса носителя верховной власти на территории, которая, как он теперь считает, принадлежит ему, а не его государству. И если прежде государство являлось по отношению к обществу управляющим субъектом, а общество находилось в статусе управляемого объекта, то отныне государство становится управляемым объектом, а общество – управляющим субъектом. «Народ-творец» является высшей ступенью в развитии народа. Свидетельством восхождения на этот уровень служит переход народа от народовластия к народоправию: осуществление народом власти не рассматривается как самоцель, она для него не более чем средство реализации права на свободное прогрессивное развитие и собственных представлений о своем будущем[43].