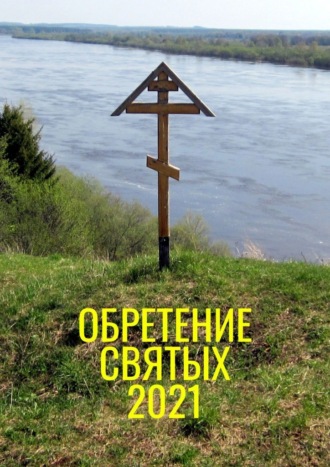

Александр Балыбердин

Обретение святых – 2021

(л. 41) О Цареконстантиновской церькви:

Во славу Пресвятыя Единосущныя Животворящыя и Неразделимыя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа Единаго Бога.

Бысть оубо во дни благочестивейших великих государей наших1 царей и великих князей Иоанна Алексиевича, Петра Алексиевича, всеа Великиа и Малыа и Белыя России самодержцев.

Кормила же церковная правящу святейшему Иоакиму2 патриарху Московскому и всеа России.

Благословением же преосвященнаго Ионы архиепископа Вятскаго // (л. 41об.) и Великопермскаго:

В лето от создания мира 7190-го3 (1682) февраля месяца на Вятке [в] Богоспасаемом граде Хленове4 в Спаской улице, иже именуется Московъская, при конце ея создася5 божия церковь древяная во имя святых равноапостолных великих царей Константина и матере его Елены, и освятися6 им же преосвященным Ионою архиепископом Вятским и Великоперским в лето от создания мира 7196-е:

А от рожества Бога слова 1688-го7 месяца октовриа в 30 день:

От многа времени труды и тщанием и прилежными подвиги от младых лет // (л. 42) даже до старости церковника Богоявленского собора причетника диачка Феодора Исакова сына Попова, подаянием же милостивых христолюбцов, спомогающих на красоту и благолепие святаго храма сего. По сем же и приходских людей преосвященный архиепископ к той новопостроенной церкви во граде Хлынове при концах трех улиц, Московския, Никитцкия, Морозовския8, жителев новопоселившихся устроил по обычаю церковному. Егда же она святая церковь строитца, от освященнаго чина и от церковных причетников и простых людей многу роптанию бывшу, и всякими наве [тами] // (л. 42об.) и о строении велию препону творяще и досадующе, прилагающе священиковым изветом, дабы их приходския преждния церкви от новозаводныя тоя церкви во оскудении не были в преходящиа лета.

Егда жь прежния приходския церкви устроены и заведены и приходския люди к тем церквам учинены, о сем нималого известия от многих лет не явися, како и начало на Вятке православных христиан утвердися по древним летам 514 лет:

[Б]9ожественною ж благодатию Божиею на Вятке в прешедшия лета по сие настоящее время наипаче народу // (л. 43) умножающуся, а церковнаго поставления и украшения таковыми прешедшими многими леты и нималого тщания, а без воли Божии совершитися людским исполнением до настоящих лет во славу Божию никому дерзнути могущу. И паки восхоте премилостивый Бог наш болма10 прославити то святое место, новопостроенную церковь святаго великаго царя Константина, и люди к крайнему желанию правлящи устроится Божий промысл о ней сицевым образом.

По прехождении осми лет по освящении ея, еже чюден содеяся, в лето 7204-е11 (1695) месяца декемврия 31 день в 3 часу нощи в трапезе той // (л. 43об.) церкви загореся12 скоро и необычно, яко таковаго скорого огненнаго запаления во образ поставить невозможно и недоуменно прешедшими леты.

И та деревянная церковь Божия, и святыя иконы, и книги, и ризы со всяким церковным украшением, от огненнаго запаления весма погоре без отстатку, и всякая церковная утварь от того огня згоре без остатку.

Токмо13 некако обретеся из огня изнесеное святое евангелие14 и животворящий крест15, да образ Знамения16 Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии. К сему же образу // (л. 44) Пресвятыя Богородицы христиане велию веру имуще:

А кто тое святую икону из огня изят, о сем много истязанию бывшу, и отнюд известно не обретеся, никто в явлении человеком изъявися изнесение. И тако новозданная церковь царя Константина прейде, в конец оскуде, и не остася ничего от огня. А приходския люди, у тоя церкви вново отведенныя, еще не приникли, и не обыкли, и не утвердишася, наипаче же иконы их приходския, бывшыя в той церкви, вся згореша; и мысляху они каждо к преждним своим старым цриходским церквам отъитти, понеже у тех церквей отцы их духовъныя, // (л. 44об.) тако же и родители их положены:

О сем же слыша преосвященный архиепископ, и велми душевно печащися, еже бы паки воздвигнути на том месте новую церковь, и призываше к созиданию рачителей, и недоумеющеся, коим образом к строению люди новыя привлещи.

И желание к желанию приложити, и повеле созвати иконописцов, и благослови написати святую икону вново святых великих равноапостольных царей Константина и матере его Елены, воспоминая и памятую17 прежднее подобие святыя иконы, еже и получи прилежным своим тщанием. Написана же бысть святая // (л. 45) она икона царя Константина18 и Елены19 зело вскоре: И тое святыя церкви иерею Дометию и причетником повеле от приходских церквей собрати, наипаче же и от себе преподаде святыя иконы, и книги, и ризы, и церковнаго пения повеле быти на торгу в Спаской древяной малой20 церкви особне.

И по сем устрои день торжества в день неделный, и новонаписанную ону икону соборне и торжественне21 с молебным22 пением в тое Спаскую церковь со освященным собором с подобающим славословлением, последующу всенародному множеству, честне и благолепне принесе и постави того ж 720423 (1696) лета ианнуариа в 14 день, // (л. 45об.) ясно и ныне светится, яко солнце, и просвещает приходящия с верою, и святив воду, и божественную литурьгию служив, обновления ради памяти бывшыя святыя церкви, дабы паки память ея обновити и люди к желанию строения привлещи.

И по сем не по мнозе времени вложи Бог благую мысль в сердце милостивому христолюбцу и христианския истинныя правды от отец своих рачителю того ж града Хлынова новому24 жителю Гавриилу Петрову сыну Машковцову25, поселившемуся во граде Хлынове вново от веси, нарицаемыя Кстинино, и отведен он в приход той Цареконстантиновско [й] церкви. // (л. 46)

И шед к преосвященному архиепископу, обьяви свое доблее намерение, и архипастырского благословения прося, дабы благословил на том месте26, идеже згоре древяная церковь великого царя Константина и Елены, вново завесть и построить каменную церковь от своего ему стяжания.

Преосвященный же архиепископ, сия слыша, радости сердечныя исполнися, со слезами благодаря Бога.

И призывает от освященнаго собора протопресфитера Иоанна и протодиакона Илию и возвещает им со многою радостию и благодарными слезами сие богоподражателное его // (л. 46об.) намерение, понеже он, преосвященный архиепископ, о каменном строении велми тщателен и многотруден, и на Вятке во граде Хлынове от небытия в бытие приведе состави великую соборную каменную церковь Живоначалныя Троицы, у нея же с северной страны церковь великая Николая чюдотворца с трапезою, и с прочими пределы и с полаты, и во архиепископии церковь святаго Алексиа человека Божия, и полаты многи созда во обшую ползу и в память вечную со 184 (1676) году доныне. А до его архиерейского строения на Вятке каменного здания нималого не было, потому что изъвестного камени отнюд никто // (л. 47) не знами27 и не чаяли его. И ему, преосвященному архиепископу, о сем велий труд бысть, наипаче же по нем труждатися о создании святых церквей хотящим во объшую ползу и благолепие оного христолюбца.

По прошению же его благословляет вново каменныя церкви созидателя и строителя, и вдают ему свою архипастрырскую28 благословенную грамоту о церковном том строении:

И тако, благодатию Божиею и благословением его архипастырским, святая та каменная церковь во имя великаго царя Константина // (л. 47об.) и Елены прилежными труды, и тщанием, и подвиги устроися вскоре.

И освятися им же преосвященным Ионою архиепископом Вятским и Великопермским лета 720729 (1699) марта 19 в неделю 4 830 святаго поста, и прадноваша31 честне Христа Бога Нашего и Пресвятыя Его рождшия Его Матере и угодников святых равноапостолных великих царей Константина и Елены.

Боголюбивии же людие, видевше тшание и труды его многия, от имений своих подаяху и святыя иконы в новосозданную32 // [церковь поставляху. Святую же икону великаго царя Константина украсиша честне и благолепне, обложиша окладом сребряным и позлащенным, яже и до ныне во святей церкви светит яко солнце, и светозарныя лучи испущает приходящым с верою к святому тому честному образу на красоту и благолепие во славу Божию предибудущим родом, всем православным христианом.]33

Г. Н. Васильев. А. С. ВЕРЕЩАГИН И РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Александр Степанович Верещагин оставил нам большое научное наследие, включающее немалое количество названий различных исследований, представляющих большой научный интерес и для специалистов, и для всех тех, кто интересуется историей России. Историком были изучены и опубликованы большинство рукописных источников по раннему периоду вятской истории XIV—XVII вв., в частности «Повесть о стране Вятской». Он является автором многочисленных работ по истории древней Вятки, о выдающихся вятчанах, оставивших свой след в истории и культуре края.

Во второй половине (особенно в последний четверти) XIX в. русская историческая наука добилась значительных успехов. Эти успехи были обусловлены развитием российского общества, развитием его интеллектуальной культуры с периода памятных 60-х гг., эпохи отмены крепостного права (1861 г.), а также другими реформами, среди которых необходимо отметить законы, предоставившие большую свободу в делах высшей школы (1863 г.) и в публикации научных трудов (1865 г.).

Историческая наука России втор. пол. XIX в. – нач. XX в. – это, прежде всего, результаты работы университетов. Именно профессора российских университетов опубликовали большую часть работ о более чем 1000-летнем прошлом нашей огромной страны, а также по истории других народов. Историческое образование университетской молодежи было во многом облегчено введением практических занятий, заимствованных у исторических семинариев германских университетов. Немалый вклад в дело изучения отечественной истории вносили и духовные академии России.

Немалый вклад в историческую науку внесла и Казанская духовная академия, в которой в 1854—1858 гг. обучался А. С. Верещагин. В качестве примера этого можно привести имя профессора истории русской словесности Порфирьева Ивана Яковлевича. Иван Яковлевич – историк русской литературы, член-корреспондент Академии наук (1873 г.). Когда в 1855 г. в Казанскую духовную академию была доставлена Соловецкая библиотека, богатая малоизвестными до тех пор старинными рукописями, Порфирьев стал излагать в своих лекциях преимущественно результаты своих занятий древнерусской письменностью. Эти лекции послужили материалом для его знаменитого труда «История русской словесности», являвшегося лучшим пособием для ознакомления с древнерусской словесностью.

Как один из главных членов комиссии по описанию соловецких рукописей, Порфирьев издал с довольно обширными предисловиями-исследованиями, вновь или по новым спискам, следующие памятники древнерусской письменности: «Три послания Игнатия, митр. Тобольского» (1696) к урало-сибирским раскольникам (1855); «Просветитель преп. Иосифа Волоцкого» (1855—1857), «Молитва на всю седмицу, св. Кирилла, еп. Туровского» (1857); «Сказание преп. Нестора о жизни и убиении благоверных князей Бориса и Глеба» (1858); «Сочинения Максима Грека» (1859—1862); «Сказание о блаженном Петре царевиче Ордынском» (о Петре Ордынском; 1859); «Житие преп. Трифона Печенгского, просветителя лопарей» (1859); «Слово в похвалу препод. Зосима и Савватия Соловецких» (1859); «Житие препод. Елиазара Анзерского (1860); «Несколько поучений Фотия, митрополита Киевского» (1860—1861), «Послание Филофея, старца псковского Елеазарова монастыря, к дьяку Мисюрю Мунехину» (1861).

А также сборники: «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях» («Сборник II отделения Акад. наук», т. XVII, 1877, и отдельно) и «Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях» (там же, 1890 и отд.). Из других трудов Порфирьева выдаются: «Употребление книги Псалтирь в древнем быту народа» (в издаваемом в академии журнале «Православный собеседник» [1], 1857, IV); «О чтении книг в древние времена России» (1858, II); «О почитании среды и пятницы в древнерусском народе» (1659, I); «Об источниках сведений по разным наукам в древние времена России» (1860, I); «Аллегорические изображения времён года» (1860, I); «Домострой Сильвестра» (1860); «Об успехах церковной проповеди в народе» (1862); «Апокрифические сочинения в древней письменности» (1869, II); «Народные стихи и легенды» (1869, III), а также: «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях» (Казань, 1873; докторская диссертация), «О соловецкой библиотеке, находящейся в Казанской духовной академии» (в «Трудах IV Археологического Съезда», т. II, 1878), «Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге» (в «Отчете о присуждении наград графа Уварова», 1890) [2].

Соучеником А. С. Верещагина по учебному заведению был известный историк раскола Афанасий Прокофьевич Щапов, окончивший Казанскую Академию в 1856 г. и тогда же начавший преподавательскую деятельность в академии. Под влиянием А. П. Щапова, преподававшего историю А. С. Верещагин приступил к изучению истории древней Вятки [3, С. 1—20]. Преподавательская деятельность Щапова была недолгой, но яркой. Его лекции имели успех: «Пока Щапов занимал у нас кафедру русской истории, он царил в университете, каждое его появление на кафедре было своего рода триумфом, долгое время в тот час, когда читал г. Щапов, все остальные профессора прекращали свои лекции; клиника и анатомический театр пустели… городская публика… стремилась послушать „знаменитость“ на сцене… Одно время… только и речи было, что о Щапове, а о студентах… говорить нечего: ходили, ошалелые от восторга» [4, С. 185].

Кроме университетов, также, следует отметить и другие учреждения Российского государства данного периода, заинтересованные в исторических исследованиях. Это, в первую очередь были: архивы, научные общества и журналы. Россия до революции 1917 г. была весьма богата государственными и частными архивами. Государственный архив в столице Российского государства, два архива Министерства иностранных дел (для хранения документов до 1800 г.) в Москве; Архив Министерства юстиции и Архив имперского двора (в Москве); Архив Государственного совета, Сенатский архив, Архив Священного Синода, Совета министров, Генерального штаба армии, флота, Министерства внутренних дел, земледелия и финансов (в Петербурге).

Помимо этого, существовали крупные губернские архивы: в Киеве, Харькове, Тифлисе, Варшаве, Вильно. Многие из них публиковали сборники документов. До 1917 г. личные архивы принадлежали многим знатным российским дворянским фамилиям: Куракины, Раевские, Тургеневы, Шереметьевы, Шуваловы, Воронцовы, Вяземские и многие другие. Некоторые из них были опубликованы, так например, начиная с 1870 г., архив Воронцовых издал 40 [5], архив Куракиных – 10 объемных томов [6] и так далее.

В кон. XIX-нач. ХХ в. развитие исторических и общественных наук в России вызвало большой интерес к архивам. Однако доступ к архивам был часто невозможен. Дело в том, что в стране тогда все архивы были ведомственными. Они хранились в организациях, на предприятиях, в учреждениях, часто в неприспособленных помещениях, нередко без ответственного за хранение. Естественно, что это затрудняло использование архивных документов в научных и практических целях. Так, например, в г. Вятке в 1917 г. было 33 архива. Многие архивы гибли при ликвидации учреждений, при переезде в другие помещения [7].

Большое значение в судьбе Вятских архивов имела деятельность Вятской губернской ученой архивной комиссии (ВГУАК), созданной в 1904 г. по инициативе А. С. Верещагина. В Положении о губернских исторических архивах и губернских ученых архивных комиссиях, утвержденном Императором 13 апреля 1884 г., определялись состав, функции и обязанности ученых архивных комиссий. Одной из задач было «охранение бесследно исчезающих письменных и вещественных памятников старины и разработка истории и археологии Вятского края». (8) Сотрудники ВГУАК А. С. Верещагин, В. Д. Емельянов, Г. А. Замятин, Н. В. Кибардин, И. М. Осокин, Н. А. Спасский, А. А. Спицын, Д. В. Фаворский, М. Г. Худяков, В. И. Шабалин и другие активно занимались поиском и публикацией источников по истории края, разработкой ряда научных вопросов, просветительской деятельностью. Было издано более 40 выпусков Трудов ВГУАК, в которые вошли архивные документы, исследования, каталоги, описи и другие материалы по истории Вятского края [9].

Для подготовки квалифицированных специалистов архивного дела в 1877 г. в Петербурге был создан (наподобие Парижской школы хартий, основанной для подготовки архивных работников) Археологический институт. Его основателем и первым ректором стал профессор-юрист, сенатор Николай Васильевич Калачев, издававший «Сборник Археологического института». В 1885—1918 гг. в Петербурге издавался «Вестник археологии и истории» – издание Археологического института. В данном историко-археологическом журнале публиковались отчеты губернских ученых архивных комиссий (Владимирской, Калужской, Рязанской и др.), отчеты о раскопках, тексты древних грамот, юридических актов, письма исторических деятелей, описания старинных монет, также доклады, прочитанные на заседаниях института, и др.

Археологические комиссии, наряду с архивами так же проводили исторические исследования и осуществляли публикации исторических документов. Верещагин Александр Степанович, служа в Вятских духовно-учебных заведениях, после открытия в Вятке ученой архивной комиссии редактировал ее «Труды». Наиболее крупные его статьи: «Древние акты Вятского края» (Вятка, 1881), «Заселена ли Вятка новгородскими выходцами в XII веке». Так же, им было издано много исторических материалов: «Челобитная Лаврентия Горки 1736 г.», «Материалы для истории Пугачевского бунта» (в в «Вятских Губернских Ведомостях», 1864), «Вятские стихотворцы XVIII в.» (Е. И. Костров, его предшественники и эпигоны). В «Трудах» архивной комиссии А. С. Верещагиным напечатаны: «Грамота и акты вятского архиерейского дома 1551—1699 годов» и «Грамоты и акты Вятского Успенского Трифонова монастыря 1580—1764 годы» с послесловием издателя и с объяснением старинных слов [10].

Научно-изыскательская деятельность А. С. Верещагина началась ещё тогда, когда он работал педагогом, преимущественно в каникулярное время. Он изучал местные и столичные архивы: архив Святейшего Синода, архив Министерства юстиции, отдел рукописей Императорской публичной библиотеки в Петербурге, архив Румянцевского музея Москвы. Работы А. С. Верещагина удостоились положительных отзывов на страницах «Журнала Министерства народного просвещения» и «Исторического вестника». Начало признания А. С. Верещагина как историка произошло в 1887 г. в Ярославле на VII Археологическом съезде, куда он был командирован Вятским статистическим комитетом. За свои служебные отличия был награжден орденами Святой Анны 3-й степени и орденом Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени [11].

Список источников:

1. «Православный собеседник» («Православный Собесѣдникъ») – российский православный богословский журнал, ежемесячно издававшийся при Казанской духовной академии в 1855—1918 гг. В журнале публиковались материалы по библейской и церковной истории, догматическому и нравственному богословию, апологетике, гомилетике, литургике и другим богословским дисциплинам, а также церковной истории, исламу и буддизму.

2. Порфирьев, Иван Яковлевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т.). СПб. 1890—1907.

3. Шубин А. А. Александр Степанович Верещагин: Некролог // Труды Вятской учёной архивной комиссии. 1999. Вып. 1. С. 1—20.

4. Сидоренко О. В. Историография IX-нач. XX вв. Отечественной истории (учебное пособие). Издательство Дальневосточного университета. Владивосток, 2004. 299 С.

5. Архив Князя Воронцова. Оригинальное название: Архивъ Князя Воронцова. Тип. А. И. Мамонтова и Ко. М., 1870—1895.

6. Архив князя Ф. А. Куракина Под редакцией: М. И. Семевского Оригинальное название: Архивъ князя Ѳ. А. Куракина. Изд-во: Тип. В. С. Балашева. СПб. 1890—1902.

7. Архивное дело на Вятке. Начало. URL: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/3904/113801

8. Шиляева Р. С. Документальная память народа // Энциклопедия земли Вятской. Т. 9. Культура, искусство. Киров, 1999. С. 272.

9. Архивное дело на Вятке. Начало. URL: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/3904/113801

10. Верещагин А. С. Труды Вятской ученой архивной комиссии. Вятка, 1905—1917.

11. Шубин А. А. Александр Степанович Верещагин: Некролог // Труды Вятской учёной архивной комиссии. 1999. Вып. 1. С. 1—20.