Александр Иванович Вовк

Фронтовичок

Отца, как будущего архитектора, восстановительные работы очень занимали. Он потом и должность подыскал себе там же, по своему профилю! Ведь после окончания института осуществил фронтовые мечты, стал-таки настоящим архитектором.

А моя мама еще девочкой, как устроилась после освобождения родной Одессы на швейную фабрику, шившую обмундирование для фронта, так и продолжала всю жизнь в этом же направлении, даже после переезда с отцом в Ленинград.

Но в 1962 году нашего отца не стало. Подвело его сердце. Войну ведь прошёл, а в мирные дни, будто счастья своего не выдержал. Мама всё плакала, жалела, что отец так и не узнал отдыха, неугомонный ведь был в любом деле. А ему шёл всего-то сорок первый…

*

– Знаешь, Сережа, – после мучительной паузы возобновил воспоминания Алексей Петрович, – ещё ребенком, гуляя в праздничные дни с родителями по Ленинграду, я часто выбегал перед ними, чтобы взглянуть на сверкающие отцовские награды, и ревниво поглядывал по сторонам, замечая и подсчитывая знаки чужой доблести. Люди вокруг в такие дни буквально расцветали. А сколько среди них встречалось Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы! Ведь в будни редко кто из фронтовиков носил свои медали и ордена. Иной раз, правда, замечались на пиджаках разноцветные ленточки, собранные в пестрые колодки. Поэтому в праздники обилие наград всегда подогревало интерес мальчишек и усиливало общую торжественность.

Мой отец на фронте кровью заработал семь боевых наград. Правда, некоторые из них вручили ему уже после войны, в военкомате. Таков был порядок. Все его награды я знал наизусть, ведь в отсутствие отца часто их перебирал и разглядывал, затаив дыхание. Отец наградами не хвалился и закреплял их на единственном своем пиджаке только в этот святой день, приговаривая непонятные мне до сих пор слова: «Что ж! Поглядим, каков иконостас достался выжившим!»

Всегда заманчиво поблескивали его пять медалей: «За отвагу», «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Но больше всего мне нравились два выпуклых ордена, покрытые цветными полупрозрачными эмалями. Такие красивые и совсем разные по своему виду: орден Отечественной войны 3-й степени и орден Славы 3-й степени.

На всех наградах были мелкие гравировки, которые я с трепетом прочитывал и изучал тысячу раз, надеясь отыскать что-то новое. Потом, сообразив, наконец, что саму войну я на них не увижу, стал читать всё, что попадалось на полках нашей районной библиотеки. Читал всё! Читал без разбора, большей частью не понимая военной терминологии и скрытой сути событий. Но старался разобраться самостоятельно, не привлекая к этому отца.

Уже позже, заметив устойчивый мой интерес к военной тематике, свою помощь в подборе книг предложила Клавдия Ивановна, душа человек, женщина, которая до сей поры представляется мне эталоном ленинградской интеллигентности. Почему я тогда не расспрашивал о ней самой? Наверняка, тоже пережила блокаду, вот так же ежедневно продолжая работать в этой же библиотеке. Теперь мне стыдно своей былой черствости и недомыслия по отношению к ней. Жаль, что теперь ничего не вернуть!

А с отцом любые разговоры о войне вообще не клеились. Он и на мои вопросы отвечал всегда уклончиво, например, так:

– Знаешь, Лешка! Я и за тебя, и за маму нашу на двадцать лет вперед навоевал. Уже потому хватит нам разговоров о войне! Лучше давай с тобой решать, как бы нам без неё обойтись. Это сложнее! Да только она, будь трижды неладна, и сама нас найдет, опять всех в строй поставит!

Поглядывая на обложки моих книг, отец ничего не говорил, хотя я затылком воспринимал возрастающее к себе уважение. Это меня воодушевляло, ведь я страстно мечтал во всём разобраться и однажды удивить отца своими познаниями.

И, знаешь, Сережка, мне это удалось! Однажды я положил перед отцом карту Европы, на которой изобразил его боевой путь. Он чрезвычайно удивился и даже растрогался:

– Вот такой у меня вырос сын! Молодец, Лешка! Но откуда же ты про фронты узнал, на которых я воевал?

Я расплылся от счастья:

– Значит, угадал? Так и было? Правильно? Так я же по твоим наградам! По датам сражений! Ну и по книгам сравнивал, искал такой боевой путь, чтобы всё это объединял. Оборона Одессы, Сталинградская битва, оборонительная и наступательная операции на Днепре, Корсунь-Шевченская операция, потом Ясско-Кишинёвская, освобождение Венгрии, Будапешт…

– Удивил ты меня, сын. Горжусь! Это настоящая мужская работа! – он помолчал и добавил. – И всё же рассказывать о войне, ты уж прости меня, я не смогу. Давай-ка сын, смотреть в перспективу, а не назад! Извини… Когда-нибудь ты меня поймешь!

А я вспомнил как на праздничных улицах Ленинграда, когда мне было ещё лет шесть-семь, всё расспрашивал отца, за что его наградили, но он только смеялся и шутил, будто со страху ничего не запомнил. Я не верил ему и обижался, думая, будто отец не воспринимает меня всерьёз, и решился подойти к красивому фронтовику с Золотой Звездой Героя:

– А вы тоже не знаете, за что получили свои награды? – спросил я заносчиво.

Фронтовик заинтересованно, но весело и по-отечески поглядел на меня, потрепал по волосам:

– Ты, почему же такой злой на меня, малец?

– Ни на кого я не злой! Вон, сколько героев вокруг, а никто о войне не расскажет. Может и рассказать нечего?

– Вон в чем дело! У тебя, малец, непростой вопрос! – признался фронтовик. – Но я постараюсь тебе ответить! Давай присядем на парапет. Не беспокойся, он уже тёплый, хоть и каменный. А награды на фронте, малец, чаще всего давались за мгновения. Эти мгновения люди потом подвигами называли. Вот, например, Александр Матросов прикрыл своим телом амбразуру вражеского пулемёта! Этим он свою жизнь за товарищей отдал, чтобы они могли подняться. Раньше им пулемёт не давал это сделать! Как считаешь, это подвиг? Разумеется! Но – минутный! А есть на всякой войне ещё и большая работа. Она немудрёная, но долгая – годами. Тяжелая работа, очень грязная и некрасивая, а потому, совсем не похожа на подвиг. Но она-то и есть самый большой солдатский подвиг! Спросишь меня, что это за работа?

– Я головой кивнул, опасаясь, что фронтовик перестанет так серьёзно со мной разговаривать. Но он не замолчал:

– Да, малец, любая работа! Вот, идёт солдат пешком сто километров, несёт на себе всё, что ему положено, – это и есть его работа! Окапывается солдат сам или орудие своё окапывает, маскируется, таскает брёвна, землю роет, строит блиндажи, наводит переправы, ползает в грязи по уши, вовремя не ест, если спит, то где придется, мокнет до последней нитки, мёрзнет до костей, друзей хоронит – это тоже его работа. И сколько такой работы у каждого солдата?! Не сосчитать, не переделать ее никогда! Но без нее, такой вот, негероической работы, ни за что не победить! Возьми меня, к примеру. Воевал, как и все. Тыщи три вёрст пёхом отмерил. Сколько в сапогах, а сколько верст почти босяком прошагал, уж и не припомню! Перекопал, считай, всю землю – и нашу, и польскую – вдоль да поперёк, а звание героя за мою работу так и не заслужил! Зато, когда Днепр форсировал, перебрался на другой берег в числе первых, закрепился там, да стал своих товарищей огнем прикрывать, чтобы и они подтянулись, да живыми остались – за то и получил эту Звездочку. Но, сознаюсь тебе, малец, эту награду мне, да не только мне, следовало вручить совсем за другую работу, а не за Днепр. Там же всё на азарте держалось! Раз, два и готово, если по пути не убили! Да и отмылся я в Днепре заодно, что для солдата весьма важно! И вышло так, что работы-то немного, но вся она на виду, весьма эффектна, всегда будет, о чём потом рассказать! А кому будет интересна самая обычная, самая грязная солдатская работа, которая так сил лишает, что после неё и заснуть не удается? Никому она не интересна, малец, потому как скрытую суть ее, да настоящую цену ее знает лишь тот, кто сам всё сполна отведал! Теперь всем только о красивых подвигах знать хочется, а настоящий солдатский подвиг, он скромный, он особый. Потому и молчат фронтовики, поскольку знают истинную цену всякой работе и любым наградам. Ведь многие герои так и остались без наград! Живые они или мёртвые! Да ведь солдатскую работу, малец, и невозможно оценить наградами! Потому как не придумали ещё награды, достойные этой работы!

Герой затих, задумался, что-то вспоминая, потом спросил меня:

– Об этом ты хотел узнать, малец?

– Спасибо… только я… Мало! А можно Звездочку потрогать? – попросил я на прощание. – У моего папы тоже семь орденов и медалей! И он тоже Днепр форсировал. Может, вы его и встречали?

Герой с интересом взглянул на стоявших в стороне моих родителей, давно вычислив их по очевидной заинтересованности к нашей беседе:

– У твоего отца, парень, самые важные награды – они за отвагу, за мужество, за стойкость! – потом, уже обращаясь к моему отцу, спросил:

– Пехота?

Отец утвердительно кивнул.

– Хороший у вас сын растет! С таким парнем, хоть сейчас в разведку! Только обойтись бы им, мальцам нашим, без подобного доверия…

На прощание он подал мне руку:

– До свидания, будущий герой! Рад был познакомиться! – потом приветливо обратился и к моим родителям. – До свидания! – и, поднявшись с парапета, пошел к терпеливо дожидавшейся его пожилой женщине, видимо, супруге. У неё на груди тоже блестели две яркие медали.

*

– Между тем, дорогой мой внук Сережа! – продолжил Алексей Петрович. – Кончался октябрь семидесятого года. То есть, с памятного юбилейного дня Победы, о котором я тебе рассказывал, прошло почти полгода. За это время нас выпустили из академии, присвоили долгожданные звания «лейтенант» и отправили в первый офицерский отпуск. А после отпуска я вступил в должность в прославленной ракетной бригаде.

И вот, в составе одного из её дивизионов я уже две недели напряженно занимался, как в войсках говорят, специальной и боевой подготовкой. Происходило это в учебном центре с красивым названием Зелёный Бор. Такая уж у ракетчиков специфика – для плодотворной учебы им более всего нужен простор и отсутствие посторонних глаз. Но, то и другое организовать на зимних квартирах, как называют их артиллеристы и ракетчики, невозможно. Впрочем, от подобной терминологии может сложиться впечатление, будто палатка, в которой я тогда размещался вместе с коллегами по оружию, являлась нашей летней квартирой! И будто бы жили мы почти по-царски – вот вам летний дворец, а вот вам и зимний дворец!

Однако обычная человеческая квартира мне ещё долго не светила. И хотя в верности и стойкости своей боевой подруги, то есть, твоей бабушки, я не сомневался, но тревожные мысли иногда появлялись. А что у нас получится, если ей, выросшей в прекрасном Ленинграде, тревожная жизнь в захолустье надоест?

Заговорился я, Сережа! Много тебе второстепенного рассказал… Но самому, знаешь ли, стало интересно кое-что вспомнить! И всё же я добрался до того самого человека, ради которого и завёл этот разговор!

Так вот, однажды, выйдя из полевой солдатской столовой, расположившейся под высоченными, голыми на две трети соснами, я обогнул курилку. Есть такое место, где солдаты переводят дух до следующих изматывающих тренировок на технике. Уже собирался идти дальше, но заинтересовался увиденным.

Находившиеся в курилке ловили каждое слово прапорщика Потехина Василия Кузьмича. Его я знал и раньше – это старшина соседней батареи, – но случай не сводил нас в обстановке, пригодной для разговора по душам. И потому теперь я, себе на удивление, наблюдал не ранее знакомого мне прапорщика, а настоящего бывалого фронтовика! Он спокойно и внушительно повествовал о войне.

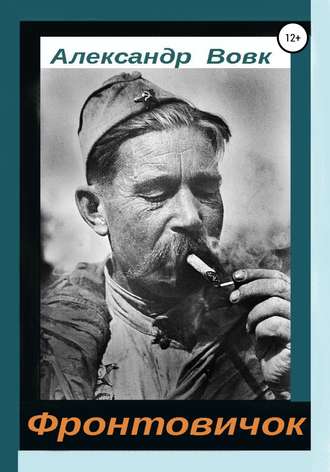

Не пойму, почему ранее я не обращал на него внимания. Ведь внешность Василия Кузьмича весьма колоритная. Мимо такого никакой кинорежиссер, снимающий фильмы о войне, пройти не сможет! Чего стоят одни лишь усы! Пышные, седые – они впечатляли огромными размерами и напоминали образ фронтовика с какой-то очень знаменитой фотографии военных лет. От глаз Василия Кузьмича лучиками расходились глубокие морщинки, характерные для людей, сильно прищуривающихся во время смеха. Но при мне он никогда не смеялся. Волосы у рассказчика были абсолютно седыми, совсем белыми. Такой белизны они достигают лишь у тех, кто поседел более двадцати лет назад.

Василий Кузьмич казался добротным и увесистым, хотя ростом не вышел. Зато ещё большей солидности ему добавляла манера повествования – неторопливая, без артистической игры голосом, но с долгими паузами, во время которых он не оглядывал своё окружение, не искал его поддержки, а задумчиво посматривал вниз или куда-то в сторону. Тихий баритон, казалось, менее всего был предназначен слушателям. Но они не смели даже шелохнуться, чтобы не пропустить ни одного слова. В желтых от никотина пальцах прапорщика, казалось, непрерывно дымилась легендарная «козья ножка», свернутая, видимо, из газеты. Точно так, как это делали на фронте! Изредка и с достоинством фронтовик подносил дымящийся аппарат к губам. При этом он слегка щурился, дабы уберечь глаза от едкого дыма, клубящегося из столь мощного приспособления.

Я остановился и прислушался к рассказу со стороны, не заходя в курилку, чтобы не вынуждать кого-то реагировать на своё появление, согласно уставу. Василий Кузьмич неспешно повествовал:

– Когда, сынки мои, и четвертая атака фрицев захлебнулась, а было это дотемна, я, верите, перекрестился, хотя раньше этим не грешил. Ну, думаю, устояла моя рота, хоть день выдался нелегкий! Понаблюдал я недолго, как немцы свою жиденькую пехоту отводят под прикрытием танков, также уползающих восвояси, да порадовался, что живой. Но изнутри меня что-то тряхануло, даже пот прошиб. И промеж лопаток потекло – ведь давненько не стреляют с нашей стороны… И бойцы не гогочут, как всегда, если фрицам жару зададут… Куда все подевались? И раненых не собирают… Неужели всех покосило? Всех? Меня стало трясти. Принялся я озираться, переходить туда-сюда, искать товарищей. Не нашел ни одного. Неужели, я теперь один?

Все неотрывно следили за каждым движением и вдохом старшины, который неторопливо потягивал свою цигарку, видимо, уходя при этом в себя.

– И знаете, сынки, явилась ко мне в ту минуту одна дурная, но важная мыслишка. Вот, думаю я… Ведь потом каждый сможет меня спросить, где отлеживался, пока товарищи погибали? Всем станет яснее ясного, что прятался я где-то! Кто не прятался, тот убит! А я-то – один живой! Даже не ранен, настолько мне не повезло! И как, думаю, со мной такая неудача приключилась? Убили бы меня – было бы всё легко и просто! А теперь как быть, раз до сих пор живой? Посидел я, подумал, да только ничего хорошего не надумал… А что надумаешь? Нечем мне доказать, что не струсил! Нечем мне доказать, что меня лишь случайно почему-то не убили! Нет свидетелей! И так меня моя безысходность придавила, что я и сам стал себе не верить! Может, и впрямь, где-то прятался? Между тем, стемнело, и стал я обходить наши ротные окопы… Везде нахожу своих товарищей в таком виде, что лучше бы мне так же лежать, только бы не видеть этой картины… Нашел и командира роты. Он ранен тяжело, двинуться не может, но в сознании. Громко стонет и шепотом, потому что обессилел, крепко ругается, что роту угробил. Я его перевязываю (ранение в грудь, трудно его переворачивать, бинт под спину пропускать, тяжёлый очень наш ротный), а он шепчет:

– Ушли?

Я ему с радостью:

– Ушли! Ушли, товарищ старший лейтенант! Сильно мы их… Два танка их остались! Чадят…

– Наших сколько… полегло? Сколько осталось? Сосчитал?

– Считать некого, товарищ старший лейтенант! Тяжелый вы и ещё трое. Может, кто-то и подтянется…

– Связь есть?

– Нет. Ни с батальоном, ни с соседями.

Ротный закрыл глаза, собираясь с мыслями и силами:

– Ты мертвых оставь… Живых перевяжи… и со старшиной их в медсанбат… А сам к бою готовься. Оружие, боеприпасы подтащи, чтобы потом без нужды… О связи не тревожься – батальон восстановит, если сможет. О подкреплении даже не думай! Наша дивизия на второстепенном направлении… Как, впрочем, и немцы, которые напротив. Потому ни им, ни нам подкрепления не будет. На нашем участке слабина давно… Немцы здесь легко бы прорвались, но боятся обхода с флангов. Они хоть и умные, но нашу обстановку пока не знают. Потому опасаются нарваться на резервы, которых давно нет! Но ночью жди! Придут на разведку. Не знают, конечно, что ты один остался! И обязан… Обязан немцев сдержать…

В курилке и рядом висело абсолютное молчание. Даже сосны перестали шуметь.

– Хотелось ротному возразить, – задумчиво произнес прапорщик, – но не смог я, видя, как тяжело ему даётся каждое слово. А он продолжил своё завещание.

– Молчи уж… Знаю, что это невозможно. Но надо! Иначе они днем тебя обойдут. Тогда и батальону, и обороне, и тебе конец. А потом…

Ротный не договорил, потерял сознание.

Подтянул я остальных раненных на плащ-палатке к ротному. Мне ещё повезло, что они наверху лежали, не в самом окопе. Перевязал всех. Много времени ушло. Лежу обессиленный, придумываю, как раненых защитить от осколков, дождя и мокрого снега. А он с утра не прекращается. Да только спрятать их негде – не обжились мы здесь. А обратно в окоп спустить – сил у меня таких нет. Вот тут самое время вас спросить, сынки, защитники отечества, – обратился фронтовик к солдатам дивизиона:

– Что для солдата страшнее всего на свете?

Бойцы неуверенно гадали – мины, танки, отсутствие боеприпасов, холод? – но фронтовик, выслушав всех, загадочно ухмыльнулся в усы:

– Привыкли вы, сынки, по хорошим дорогам колесить! Впрочем, пришлось и мне по отличной немецкой брусчатке пошагать. А самый страшный враг для пехоты есть грязь! Она через ноги солдату поперек горла встает. И не привыкнуть к ней, ибо везде она особенная – в Воронежской области, помню, так сапоги присасывает, что от её поцелуев подметки враз отлетают. Зато в Ростовской налипает на каждую ногу по пуду – ни поднять, ни стряхнуть! Ни идти, ни бежать! А путь у пехоты близким не бывает… Да разве ж только это? Даже поесть трудно, если весь в грязи! А каково носом в грязь плюхаться, когда пули к земле прижимают! Отмыться-то даже в перспективе не светит! Вы, сынки, ошибаетесь, если считаете, будто в грязи приятнее лежать, нежели по ней ногами шлёпать! Хотя скажу вам по секрету: «Жить захочешь – и грязь полюбишь!» Когда грязь на одёже коркой засохнет, да кожу в кровь изотрет, совсем невмоготу будет. Хуже всего поздней осенью бывает, в холода, когда лед хрустит, руки стынут… Да только всё равно стираться приходится! Ведь в грязи пехота долго жить не может! Не дай бог, ещё с вшами воевать придётся! Считай, на два фронта!

Знаешь, внучок, слушал я фронтовика в сторонке, да ликовал: нашёлся-таки человек, который ответит на мои вопросы о буднях простых людей на войне. Ещё бы! Всё сам испытал! Такие подробности нарочно не придумаешь! Их знает лишь тот, кто сам всё выстрадал. И хорошо бы с прапорщиком сойтись. Да поскорее, желательно. Любое важное дело, если отложишь его на короткое время под давлением иных забот, почти наверняка в долгом ящике так и останется!

А Василий Тимофеевич, тем временем, продолжал размеренно повествовать:

– Говорил уже я вам, сынки, дождь тогда шёл вперемежку со снегом. Всё вокруг раскисло. Я снаружи мокрый от дождя, а изнутри – мокрый от пота. Но окоп лопаткой всё-таки разворошил, сделал в него пологий спуск. Стянул раненых на дно. Тесно им там, вот и расположил всех в одну строчку – голова, ноги… Сверху карабинами окоп перекрыл (иного-то материала не нашлось, но этого добра – навалом). Вдоль и поперек лежат карабины, а навес из плащ-палаток соорудил. Если шибко лить не станет, то не протечёт. Только, думаю, товарищам моим совсем мало без медицины осталось. Смерть – она же на лице заранее написана. И в темноте заметно – не жильцы они. Да только солдат солдата и мертвого никогда не бросит, хотя бы о своём же будущем думая. Не бросил я, не бросят и меня в лихую минуту.

Подложил я под хлопцев шинели, снятые с мертвых ребят, – они меня простят – сверху шинелями и укрыл, да стал к своему бою готовиться. Один против нескольких танков и сотни фрицев – велика мне честь выпала! Потому не сомневался: пришла последняя моя ночь! Однако поспать не придётся! Очень немец близости жаждет. Да и мне уклоняться, устав не велит! Значит, быть тому! Переодеться бы в чистое, по русской традиции, только и в этом мне отказано.

Пулемёт я притащил. Пристроил на самом высоком месте, где меньше заливает. Хотя сомнения мучили – немцы тоже понимают, что эта высотка для стрельбы удобна, и ударят по ней от души. Противотанковое ружье рядом положил. Ствол у него столь длиннющий, что в окопе никак не развернуть. Карабины тоже разложил на бруствере, метров через пять каждый. Думаю, если буду стрелять с одного места, то фрицы меня быстро подстрелят. А если с перебежками, так немного повоюю. Карабин, он же для прицельной стрельбы хорош. Если целиться без суеты, то немцев можно щелкать за километр. Кстати, сынки, карабин и очередями стреляет. Например, симоновский СКС-45 делает сорок пять выстрелов в минуту! Хорошая штука! Только магазин маловат, всего десять патронов.

Разложил я и все ППД (пистолет-пулемет Дегтярева). Но толку от них маловато. Огня-то море – это верно! Но патроны пистолетные! Потому прицельная дальность – метров сто, не больше. Только если стенка на стенку! Но из меня какая стенка? Если фрицев я настолько близко подпущу, и минуты мне не жить!

Гранаты я долго в темноте искал, всё шарил по убитым товарищам. Набрал, кажись, восемь Ф-1. Они хороши для обороны. Осколки метров на триста разлетаются. А противотанковых всего пять. Маловато для хорошего сабантуя. Зато, думаю про себя, я их своим радушием удивлю!

Пока готовился, слышу, кто-то с тыла ко мне крадётся, поскрипывает. Я пулемёт, конечно, развернул. Окрикнул, больше для порядка, втайне ожидая помощь из батальона, а когда старшина наш отозвался, я от радости едва не заплакал:

– Петрович, – кричу ему охрипшим голосом. – Прячь кобылу за бугор, ведь убьют, проклятые, да ко мне поскорее топай. – А он мне в ответ:

– Молодой ещё командовать! Сперва покажи, где ротный сидит? Проголодались, небось, хлопцы наши? И где вы, окаянные, караулы свои выставили? Меня никто не остановил! Тылы не прикрыты… Куда подевались, черти ленивые!

– Некого, Петрович, больше выставлять! Только мы с тобой от роты и остались. Потому давай-ка тяжелых на Сивку погрузим, и вези их немедля в медсанбат, спасай ребят… А я тут порядок наведу… К приходу дорогих гостей. Подводу подгоняй… Они в окопе. И ротный там. Плохой он совсем, без сознания.

Петрович засуетился, сунул в мои грязные руки кусок хлеба, мол, поешь для начала. И вижу, слёзы у него по щекам… Роту жалко! Молодёжь ведь зелёная, по его меркам. Но не время плакать! И он это лучше меня понимал, махнул рукой в сердцах и заторопился к телеге, на которой для всей роты привёз обед и ужин. Вся еда в одном термосе. Другой ещё вчера осколком пробило, да замены пока не нашли. С утра числилось шестьдесят семь, так что еды теперь навалом… Вчера бы столько! Ребята голодными так и остались… Надо сказать, готовила для нас батальонная походная кухня. Она в батальонном тылу размещалась. Подальше, да поглубже. Потому как по дыму фрицы нам аппетит своей артиллерией портят. А наши артиллеристы за фрицами следят, что бы и те не жирели! Так что, иной раз, поесть весьма хотелось… Однако, предвидя бой, всегда специально голодали – на случай ранения в живот. Старшина за едой ещё утром уехал, а вернулся – есть-то некому. А мне так тошно на душе, что не только есть, а и жить не хочется! Знаете ли, очень стыдно одному в живых оставаться, словно обманул кого… Скверно это чувствовать, хотя любой в понятие войдет – судьба, значит, такая…

Решили мы со старшиной раненых на подводу уложить, не зная, правда, как их разместить – тесно очень – да только Петрович мне шепчет:

– Ротный-то отмучился. Двое ребят осталось… Подмоги мне их на палатку стянуть… Вот, так-то лучше. Ох, ребятки, наши горемычные! – всё причитал старшина.

Уложили мы оставшихся на подводу, укрыли любовно. Следовало бы поторопиться, но мы остро ощущали необычность и важность минуты расставания, оба время тянули. Но не бесконечно же! Принялись прощаться. Петрович не выдержал первым, обнял меня, крепче сына, потыкался мокрым носом в мои щеки, похлопал ладонями по спине, отвернулся, шмыгая носом:

– Ох, сынок! Досталось тебе не по чину… Надеюсь, свидимся. Не могу запретить тебе высовываться… Тут дело такое, можно сказать, верное… Впрочем, что я говорю, седой дурень?! Какие тут советы помогут! Ты только живи, сынок! Прошу тебя! Для себя прошу! Ведь не смогу я жить, похоронив всю роту… Какой я потом старшина! Молиться буду всем святым и всем чертям! Только живым останься… А то, может, выпьем на прощанье? А? Я полканистры привез. Куда теперь…

– Нет, Петрович, пить не стану! Мне твёрдая рука нужна. Уж очень она чешется! И вот ещё, Петрович, ты матери в Елабугу… Сам досмотри, как бы не послали бумагу, будто пропал сын без вести! Я-то не пропаду! Не тот у меня настрой! Да – мало ли! Ты сам отпиши, как я тут справлялся. Мама у меня. И четыре сестренки. И батя где-то воюет… А ребята наши сегодня геройски погибли… Фрицы не прошли. Ты каждому лично отпиши. Если похоронка придёт – то мать меня оплачет, сколько надо, да и успокоится. Ей так легче будет! А «без вести», так всю жизнь промучается. Ждать никогда не перестанет. Да на каждый стук выскакивать, да плакать и плакать. Уж лучше похоронка! Ты меня, Петрович, не перебивай – меня и фрицы перебьют. Жаль, конечно! Очень жаль! Такая жизнь после войны наступит! Поглядеть бы! Вот что, Петрович, давай-ка, ребят спасай поскорее, и сам поберегись. Ты теперь один всё знаешь: никто не струсил, никто не отступил; все ребята героями погибли! Так и отпиши! Прощай!

Петрович взял лошадь под уздцы и повёл её в тыловую темень. Лошадь натыкалась на мертвецов, шарахалась в стороны, громко фыркала, и Петрович её тихо уговаривал:

– Пошли уж, пошли Сивка! Всем теперь тяжко. Ты вот овса поела, меня поджидая, а к ребятам мы зря спешили… Пробирались с тобой по грязи, будь она неладна, а ведь зря торопились!

В это время, нарушая рассказ, к курилке приблизилась шумная группа солдат, однако слушатели так дружно зашикали, не позволив помешать рассказчику, что тишина быстро восстановилась. Но рассказчик, будто и не заметил ничего, продолжая свою историю:

– Потом и старшину стало не слышно. Приближался мой час. Прилёг я в удобном для обзора местечке, пару гранат приготовил. ППД держу в руках, два полных магазина рядом. Вот, думаю, мне бы сейчас, если по-хорошему, хватило бы нескольких пулеметов. Закрепил бы их на бруствере, да бечёвки к себе протянул. Лежал бы в укрытии, да верёвочки дёргал, а фрицы сами собой бы в штабеля укладывались. Голубая мечта! Жаль, теперь не получится! А ещё бы гранаты на нейтральной полосе разложить, как наши разведчики иногда делают. Они в последнее время над фрицами прямо-таки издеваются. Мало им языка взять, так ещё гранатами что-нибудь заминируют. То в топку полевой кухни засунут гранату вместе с дровами, приготовленными немцами к растопке поутру; то на тропинке к сортиру несколько гранат пристроят. Да так, что их только подпихнуть останется… Но у меня гранат маловато. И приготовил я их на особый случай, когда фрицы обниматься полезут!

Тишина в курилке никем не нарушалась. По сторонам стояли уже человек пятьдесят, и каждый старался не пропустить ни единого слова. Я с сожалением поглядел на часы, сознавая, как стремительно течет отпущенное мне время. Когда ещё придётся послушать Василия Кузьмича? Но так уж вышло! Дело – прежде всего! Ещё чуток, думаю, постою, послушаю. А он цигарку потягивает и продолжает:

– Понятно мне, что пехоту подпускать близко, как нас учили для меткости, мне не резон. Они меня вблизи быстро растерзают. Придётся мне пехоту отсекать издалека. Для этого карабины сгодятся! Да долго ли я меж ними побегаю? А коль не смогу фрицев попугать стрельбой, то они мою оборону враз порвут, чего ротный не простит. Стало быть, свою голову мне надобно беречь, коли она за всю роту осталась! Танки попробую из ружья остановить, а прорвутся, так гранатой… Хороший план! Жаль, с фрицами не согласован! Неровен час, напортят мне. Вслушался я! Вгляделся в темноту – не сойду ли за глухаря? Тот, когда токует, ничего не замечает, хоть в кастрюлю засовывай! Да вроде, пока спокойно. Даже чересчур. Раньше-то фрицы всю ночь ракетами нейтральную полосу освещали, а теперь такая темень, что глаза не нужны. Видимо, надумали что-то, стервятники. Может, своим разведчикам мешать не хотят. Что ж, тогда я им сам подсвечу. Взял я приготовленную заранее ракетницу ротного, несколько осветительных ракет к ней и, прихватив вооружение, метнулся по окопу на левый фланг, метров на сто.

Замер – тишина… Тогда выстрелил я первой ракетой и сам оробел. Слепящая вспышка в кромешной темноте и громкое шипение. А ракета всего несколько секунд освещала огненным хвостом округу, потом клюнула на предельной высоте и стала падать, разделяясь на тающие искорки. Я выстрелил опять, и пока ракета светила, всюду всматривался. Только ничего подозрительного на нейтралке не обнаружил. От немцев просвистело несколько мин. Они разорвались за моей спиной. В нашем тылу. Это показалось странным, ведь свои цели немцы давно пристреляли. Почему перелет? Наверное, гости уже где-то рядом, потому немецкая артиллерия и опасается накрыть их своим огнем. Если так, то меня они, как пить, уже засекли по траектории моих ракет. Надо удирать.

Поспешил я из окопа, стараясь не шуметь. Прислушиваясь, отполз метров на двадцать. Ползти стало легче, даже приятнее, потому как землю прихватило морозцем. Но очень уж громко тонкий лед хрустит, выдаёт!

Расположился я в воронке со всеми удобствами и затих. Даже дышу за ворот шинели, чтобы пар не поднимался, а сердце грохочет так, что ничего другого и не слышу. Думаю между тем, что теперь моя главная задача – «языком» не стать. Гости-то мои, пожалуй, сильно удивились, что никого на нашей стороне нет. Потому готовы схватить любого. Например, того, который из ракетницы палил. Он-то живой!

Но я решил их пересидеть. Теперь активность нужнее им, а я затаюсь, помечтаю о лучших временах! Долго я их ждал! Очень долго… Замёрз, как цуцик! И тело затекло. И мурашки в мокрых сапогах пощипывали.

Только вышло-то по-моему! Слышу крадущийся шумок – приближаются, голубчики, спешат ко мне на свидание. Двое поверху почти на корточках пробираются, а в окопе тоже кто-то спотыкается, даже фонариком изредка подсвечивает, поругивается.