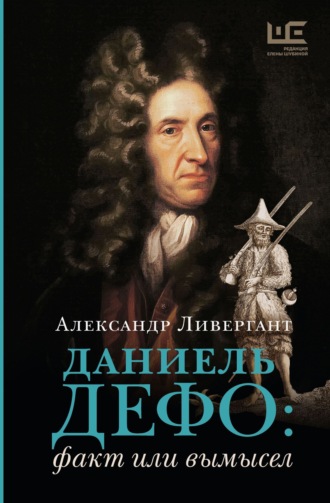

Александр Ливергант

Даниэль Дефо: факт или вымысел

«Для своей семьи был он чужим человеком, – отмечает один из его многочисленных биографов. – Их чувства и мысли были чужды его чувствам и мыслям, и наоборот. Он был поэтом, писателем и философом, и его семья это чувствовала, да он и сам это чувствовал тоже. Их муж и отец был не таким, как другие мужья и отцы. Он писал, читал, молился и жил вне дома… И эта поэтическая жизнь приносила страдания всем – матери, детям, да и ему самому тоже».

Что ж, не всякому удается жить одновременно коммерческой и поэтической жизнью, жизнью художника и негоцианта. Дефо удавалось – но лишь первое время. В «Образцовом коммерсанте», одном из поздних своих памфлетов, он напишет:

«Сочинитель в роли коммерсанта! Что может быть в природе более несочетаемого, чем эти две профессии! Его не удержишь никакими канатами, никакими силами не усадишь за прилавок: он сбежит не заметишь как. Вместо гроссбуха и расходной книги на столе у него Вергилий и Гораций. Записи в расходной книге ведет он пиндарическим стихом, в гроссбухе – героическим. Его торговые операции сродни пьесе, где первый акт – комедия, а два последних – трагедия, где герои кончают банкротством, а действие эпилога переносится из лавки в тюрьму».

3.

Спустя три года, в 1688-м, Даниель Фо, казалось бы, мог наконец вздохнуть с облегчением. Обе парламентские партии, виги и тори, «распри позабыв», тайно отправляют зятю нелюбимого Якова Вильгельму Оранскому приглашение занять английский престол. Приглашение заманчивое, как от такого откажешься. Вильгельм со своими войсками высаживается в Бриксеме и, не встретив сопротивления – еще бы, свой, протестант! – вступает в столицу, украшенную оранжевыми – «оранскими» – флагами. А месяц спустя Яков с семьей бежит во Францию, давнее прибежище английских католиков, и отныне зовется Старым Претендентом (Молодым будет его сын Джеймс) – Яковом III он так и не станет.

Вильгельм же – он теперь Уильям III – коронуется в Вестминстере. Но, прежде чем воссесть на трон, подписывает Билль о правах, навечно ограничивающий власть короля. Отныне фактический хозяин в стране не король, а парламент. А еще через несколько лет, в 1701 году, Вильгельм ставит свою подпись под другим важным документом – Актом о престолонаследии: на английский трон может теперь претендовать только протестант. Славная – и в кои-то веки мирная – революция. «Славной» она в истории Англии и останется. А для Дефо – еще и великой; весной 1690 года он пишет «Размышления о недавней великой революции» – первую (но далеко не последнюю) брошюру в поддержку короля Вильгельма.

Среди встречавших Вильгельма «хлебом-солью» – Даниель Фо. Его ум, как и ум Робинзона, увидевшего на горизонте корабль, «помутился от нежданной радости». Вскочил, рассказывают, на коня и во весь опор поскакал в Хенли навстречу королю-освободителю. «Найдется ли в нашей стране человек, который бы, отходя ко сну, не пожелал благоденствия Уильяму!» – восклицает он со слезами умиления и восхищения. Уильяма восхваляет, а Якова и его сторонников якобитов поносит, называет безнравственными, коварными лицемерами: для протестантов католики были прежде всего лицемерами, ханжами.

День 5 ноября 1688 года, когда Вильгельм, «голландец Билли», высадился на английском берегу, Дефо в одном из номеров своего «Обозрения» назовет «славным днем, дорогим каждому британцу, всем тем, кто любит свою родину, превозносит протестантство и испытывает ненависть к тирании и угнетению».

«В этот день, – торжествует Дефо, – родился Уильям Третий, в этот день женился он на дочери английского народа и в этот же день спас наш народ от рабства похуже египетского. Рабства и души, и тела; рабства, в которое ввергли нас непомерные амбиции, гордыня, алчность, жестокость и сластолюбие».

5 ноября Дефо будет всю жизнь отмечать как «день национального освобождения».

Но при этом Декларация о веротерпимости, заявленная еще Карлом II и подтвержденная Яковом, а следом и Вильгельмом, «королем-освободителем», с которым Даниель с самого начала связывает большие – и вполне обоснованные – ожидания, вызывает у писателя смешанные чувства. Казалось бы, Вильгельм, вслед за Карлом и Яковом, дарует своим подданным, нонконформистам в том числе, право молиться так, как они хотят. Даниель Фо, однако, недоволен – и этого не скрывает: в Декларации он, как и полагается законопослушному члену общества, усматривает нарушение закона.

«Что может быть абсурднее, – писал он, когда на троне еще сидел Яков, в «Размышлениях касательно декларации его величества о свободе совести», – чем поведение короля, который, дабы подольститься к раскольникам, привлечь их на свою сторону, дарует им свободу совести, сообразуясь единственно со своим произвольным, неукоснительным правом, и рассчитывая, что раскольники будут пожинать плоды своей религиозной свободы, дарованной им вопреки Закону».

Отповедь королю суровая, суровая – а потому анонимная… Как, собственно, и абсолютное большинство сочинений Дефо. И Свифта, кстати говоря, тоже.

* * *

Тем временем надежда стать доверенным лицом его нидерландского величества и правда вполне осуществима. Да и почему бы крупному коммерсанту, судовладельцу, члену лондонской торговой палаты не стать, к примеру, мэром Лондона – чем черт не шутит?

И тут – очередная напасть, да какая! В 1692 году Даниель Фо обанкротился: он занимался, среди прочего, страхованием морских судов, а корабли – вот ведь незадача! – часто тонули, или их топили французы, или они попадали к пиратам, в результате чего Фо задолжал в общей сложности более пятнадцати тысяч фунтов. Денежные претензии предъявляют ему не один, а несколько кредиторов, люди именитые, почтенные, и настроены они более чем серьезно. Закон суров: не можешь расплатиться с долгами – садишься в тюрьму; пускаешься в бега – при поимке смертная казнь. Остается одно: опять, как и после восстания Монмута, скрыться из виду, замести следы.

Что Даниель и делает, руководствуясь заветом своего героя Робинзона Крузо:

«Никогда не пренебрегайте тайным предчувствием, предупреждающим вас об опасности».

Не дожидаясь ареста, он в очередной раз оставляет семью. Сначала месяц скрывается в Минте, на правом берегу Темзы, где одно время находился Королевский монетный двор и где по традиции скрывались от преследования несостоятельные должники; после чего переезжает в Бристоль и останавливается в гостинице «Красный лев» на Касл-стрит. Откуда по воскресеньям, изысканно одетый (парик с локонами до плеч, кружевные манжеты, при шпаге, – всегда, до старости, любил красиво, со вкусом наряжаться), он выходит пройтись, не боясь, что будет задержан бейлифом – судебным исполнителем: по воскресеньям в долговую тюрьму не сажали. В будние же дни Даниель отсиживается в гостинице, отчего и получает прозвище Воскресный джентльмен; забавная эта кличка закрепилась за ним на всю жизнь. Забавная – и обидная: в остальные дни недели не джентльмен, стало быть.

В долговую тюрьму писатель, естественно, не стремился, но и покидать отечество не хотел тоже: он не раз повторял, что одна только мысль о том, чтобы уехать из Англии, повергает его в тоску, – вот он и отказывается от предложения, поступившего из испанского Кадиса, где, как мы писали, Даниель одно время жил и где у него установились прочные и выгодные связи с местными предпринимателями.

Всё это время, скрываясь в Бристоле, Фо – как, впрочем, и всегда – прилежно молится Всевышнему; и Всевышний услышал его молитвы. С кредиторами в конце концов удалось договориться: долгов ему, разумеется, не простили, но ждать – согласились.

И, к чести Дефо, надо сказать, что ожидания кредиторов он оправдал: был верен слову (что признавали даже его враги вроде Джона Татчина), бережлив, жизнь вел скромную, во многом себе отказывал – и сумел бо́льшую часть долгов спустя несколько лет вернуть.

Отличался, впрочем, не только бережливостью и умеренностью – был, видимо, не только азартным, но и изобретательным коммерсантом. Не раз терпел нужду, но – опять же как Робинзон – никогда не отчаивался. Писал во «Всеобщей истории торговли»:

«Нужда – мать усовершенствований и служанка изобретательности».

Кривая успеха вновь ползет вверх: он поправил дела, в очередной раз разбогател, исправно раздает долги. Он теперь больше не Даниель Фо, а Даниель Дефо (или де Фо); всего-то две буквы – и фламандский купец превратился в британского джентльмена.

У него свой дом в Тилбери в графстве Эссекс, на берегу реки, собственный выезд, и даже шлюпка для водных прогулок. Он знает себе цену, однако всегда подчеркнуто вежлив, сдержан; прекрасно воспитан, хотя воспитанием потомственного торговца никто толком не занимался, разве что Библию усаживали читать; Дефо – не чета книгочею Свифту, типичный self-made man. Правда, образованный – Ньюингтон не прошел даром.

Как всякий, «сделавший себя сам», очень следит за своей внешностью. Носит длинный, до пояса, парик; на камзоле красуется изображение его фамильного герба; говорит степенно, с расстановкой. Всегда готов, будто вещает с церковной кафедры, повторить сказанное; этого же стиля придерживается и в своих сочинениях. Ему завидуют: «Чем не лорд в парламенте!».

В 1690 году, помимо «Размышлений о недавней великой революции четыре года спустя», пишет еще один верноподаннический памфлет – «Выбор англичанина и его истинные интересы», где призывает к сбору средств на войну Вильгельма с Францией. В эти годы (и не только в эти) он – убежденный патриот и преданный царедворец:

«Даже если война с Францией обернется катастрофой, как предсказывают самые из нас неисправимые трусы и интриганы, лучше будет встретить смерть свободным народом, выполняющим свой долг и срывающим с себя рабские оковы, чем помогать недругам сажать нас на цепь».

В 1698 году, в очередной раз «работая» на короля, обрушивается на противников содержания в стране постоянной армии, в «Рассуждениях, свидетельствующих о том, что постоянная армия при согласии парламента не противоречит закону», называет «антиармейские» взгляды – к слову, нисколько закону не противоречившие, – «постыдными» – и далеко не сразу соглашается с просьбой издателя во втором издании эпитет «постыдный» снять.

Его чистосердечный – в этом нет ни малейших сомнений – патриотический порыв (взять хотя бы памфлет «Об опасности, грозящей протестантской религии», где он призывает к союзу всех протестантских государств под началом Вильгельма) не проходит бесследно: он замечен при дворе, водит дружбу с влиятельными людьми в Виндзоре и в парламенте, королева Мария, которой он помогает ухаживать за парком, окружающим Кенсингтонский дворец, где в те времена находился королевский двор, ему благоволит. И в 1694 году он получает весьма по тем временам выгодную и сановную должность: ответственный за уплату нововведенного оконного налога; должность, на которой продержится пять лет. Не оттого ли ему удается почти полностью расплатиться с кредиторами, сократить долг с семнадцати тысяч фунтов до пяти, причем за достаточно короткий срок? Мздоимство? Или высокое жалованье?

И одновременно с этим занимает не менее прибыльный пост казначея-распорядителя королевской лотереи, устроителем которой в 1695–1696 годах выступает трижды. В связи с чем путешествует по английским городам и весям, находится в свите Вильгельма во время его поездки в Ирландию. Бросает галантерейный бизнес (не по чину!), становится совладельцем кирпично-черепичного завода в Тилбери; до нас дошла расписка на двадцать фунтов стерлингов, «выплаченных мистеру Даниелю де Фо за поставку кирпичей на строительство больницы в Гринвиче».

И продолжает печататься – теперь уже регулярно.

Глава III

У позорного столба

1.

Дефо воспрял. У него высокие – самые высокие – покровители; иные свои сочинения, например «Об опасности, грозящей религии, и о вероятности религиозной войны в Европе» он даже позволяет себе посвятить его величеству, «величайшему и лучшему из монархов, которого я вправе назвать не только государем, но и своим господином». В своих памфлетах, трактатах, стихах Дефо возносит хвалу Вильгельму без всякого удержу:

«Без тени тщеславия скажу, что имею честь знать его величество лучше, чем его недруги знают его лошадь. И если только мое свидетельство способно еще что-то добавить к его безупречной репутации, имею полное право сказать: наш государь – не только человек высоконравственный, но и глубоко набожный, что присуще не многим монархам на этом свете и во все времена».

И с этих пор берет за правило откликаться на самые громкие, тревожные события в стране и в мире. Активно печатается – кстати, вместе со Свифтом – в газете своего друга Джона Дэнтона «Афинский Меркурий» с подзаголовком «Казуистическая газета». Освещает как свежие новости, так и вечные проблемы, от религиозного диссидентства до воспитания детей, придумывает каверзные (казуистические) вопросы: «Как мужьям надлежит обращаться с женами?», «Восстанут ли чернокожие из мертвых в день Страшного суда?» Или: «Какой грех тяжелее? Лгать или есть скоромное в постный день?» И выдает эти вопросы за читательские – что-что, а пудрить читателям мозги умеет как никто.

Охотно пишет и на политические темы. Никогда бы не согласился со своим врагом и антиподом Свифтом (Свифт – доктор богословия, Дефо – купец, «галантерейщик»; Свифт – тори, Дефо – виг; Свифт – англиканин, Дефо – раскольник, нонконформист), который в апреле 1713 года после подписания Утрехтского договора в сердцах воскликнет: «Чтобы она сгорела, эта политика! Как бы я хотел очутиться вдали от дворов и министров!». Хотел очутиться – и очутился: в том же 1713 году был навечно сослан в «гнусный Дублин в презренной Ирландии», подальше от дворов и министров. Дефо же всегда стремится – и не скрывает этого – быть поближе ко двору, во всяком случае, ко двору своего кумира и благодетеля Вильгельма.

Поднимают в очередной раз голову якобиты. И Дефо пишет «Новое открытие старой интриги. Сатира на измену и тщеславие» – обличительную сатиру в стихах, его первый поэтический опыт. Но не последний.

«Дня не проходило, чтобы он не написал стихотворение, – вспоминает Дэнтон. – Можно подумать, что этот человек рифмует во сне».

Стихи у Дефо, скажем прямо, так себе, как говорится, оставляют желать. Ему не сравниться с блестящим поэтом, критиком и переводчиком, мастером меткой эпиграммы и пародии, ближайшим другом Свифта Александром Поупом, про которого Свифт писал: «Он поместит, умен и краток, / В две строчки то, что я – в десяток»[9]. Далеко ему и до «поэта поэтов» Джона Драйдена. Между тем себя он считал прежде всего поэтом – впрочем, относительно своего уровня, в отличие от многих начинающих литераторов, не обольщался:

«Рискну предсказать, что меня будут ругать за неряшливый стиль, нескладные рифмы и бедный язык».

А вот переводчиком, хотя знал много языков, и современных, и классических, Дефо не был, разве что выдавал свое, оригинальное, за переведенное; бывало и такое. Но на переводы – отзывался. За несколько лет до смерти в «The Original Weekly Journal», владельцем которого был предприниматель и издатель Джон Эпплби, чьим именем Дефо нередко подписывался, в номере от 31 июля 1725 года пишет злую сатиру на перевод Поупом «Илиады». Обвиняет смеха ради Поупа в плагиате; мало сказать Поупа – самого слепого Гомера:

«Этот Гомер, со временем обретя славу и деньги, больше денег, чем следует иметь поэтам, обленился настолько, что свел знакомство с неким Андроником, спартанцем, и неким афинянином по имени Р. С.[10], прекрасными поэтами, хотя и менее знаменитыми, чем он, и они за весьма скромное вознаграждение, ибо были бедны и жили впроголодь, сочинили за него эти песни».

Довольно редкий у Дефо пример «комического переосмысления действительности»: чувство юмора – опять же в отличие от Свифта – не было сильной стороной литературного дарования Даниеля Дефо.

* * *

После того как новоизбранный мэр Лондона, пресвитерианин сэр Хамфри Эдвин попытался, следуя недавно принятому «Акту о временном согласии конформистов с догмами англиканской церкви», воплотить этот Акт в жизнь и в первой половине воскресного дня вместе с другими пресвитерианами, членами торговой гильдии, отправился в церковь, а во второй – в молельный дом, – парламент счел «Временное согласие» нецелесообразным и его отменил. На что Дефо в январе 1698 года незамедлительно отзывается «Рассуждением о временном конформизме диссентеров в случае их продвижения по службе», где в очередной раз призывает раскольников и англикан к взаимопониманию:

«Все мы люди Христовы».

«Мне бы хотелось, чтобы раскольники и англикане жили в мире и согласии, – пишет Дефо. – Те немногие, что являются сторонниками мира и согласия между этими двумя церковными установлениями, – это люди самые мудрые, самые набожные и самые благоразумные».

Дефо прав: сторонников мира и согласия, людей мудрых и благоразумных всегда, во все времена и во всех странах, было немного, разве что на словах. Сам же Дефо – определенно из числа этих мудрецов, что он доказывал не раз и за что ему не раз доставалось.

Без чего невозможно достичь мира и согласия? У Дефо есть ответ на этот вопрос, и ответ этот лежит на поверхности. Жить в мире и согласии, полагает Дефо, готовы прежде всего люди благополучные, просвещенные, состоявшиеся и прочно стоящие на ногах. И усовершенствованию общественных институтов – «всё на благо народа!» – посвящает благополучный и просвещенный Дефо одно из самых своих практически полезных сочинений – «Опыт о проектах» (май 1698 года).

Нам и сегодня есть что почерпнуть из этой «энциклопедии человечества», как без тени иронии назвал «Опыт о проектах» Бенджамин Франклин, нашедший этот компендиум нужных знаний и советов в библиотеке своего отца.

«Опыт о проектах» – это и в самом деле энциклопедия, где есть место и страхованию от пожаров и кораблекрушений, и учреждению не только Военной, но и Женской академии:

«Хорошо образованные женщины, – рассуждает Дефо, – существа в высшей степени прекрасные, и им не грех подражать, тогда как женщины невежественные подвержены бурным и порочным страстям, они болтливы, крикливы, коварны – истинное исчадие ада».

Пишет английский просветитель и о строительстве дорог, и о поощрении торговли, и об улучшении работы банковской системы, находящейся еще в зародыше, и о необходимости сберегательных банков и системы страхования. А также – о важности государственного содержания больниц и сумасшедших домов, о выплате пенсий морякам, пострадавшим за отечество. И, кто бы мог подумать, – об учреждении общества обучения хорошим манерам и о необходимости совершенствования английского языка; за чистоту языка Даниель Дефо ратует едва ли не первым в Англии. Вульгаризмам, просторечиям, тем более площадной брани в письменной, да и в устной речи, на его взгляд, не место. Похвальная, что и говорить, инициатива. Инициативой, увы, и оставшаяся.

Ратует не только за чистоту языка и за хорошие манеры, но и за… работорговлю, хотя и видит ее отрицательные стороны. Вернее, увидит в будущем. В сатирико-дидактическом стихотворении «Исправление нравов» (1702) выступает против «бесчеловечного обращения» с невольниками, против «торговцев человеческими душами», осуждает купцов, торгующих людьми: «Человеческие души вымениваются на безделушки». Этот же мотив, кстати сказать, присутствует и в романе «Полковник Джек», где герой, сам плантатор и работорговец, рассуждает о постыдном обращении с невольниками-неграми. Но это будет в 1720 году; за четверть же века до этого, когда писался «Опыт о проектах», Дефо был менее гуманен: торговлю рабами он считает эффективным способом оздоровления английской коммерции и даже рекомендует правительству закупить в Гвинее двести негров для «общественных» работ. Вот и в «Плане английской торговли» спустя тридцать лет напишет, что работорговля могла бы способствовать негоции Англии в Африке. А ведь мог быть и сам вместе с другими участниками Монмутского восстания продан в рабство американским колонистам и отправлен в трюме за океан.

Совершенствованию подлежат не только общественные и образовательные институты, но и «слуги народа» – парламентарии, с которыми у Дефо, кто бы ни был у власти, виги или тори, отношения, как правило, натянутые. В мае 1701 года пять именитых представителей графства Кент подали в парламент петицию с требованием денег на оборону страны, за что были незаконно посажены в тюрьму: войну с Францией парламент финансировать отказывался. На следующий же день Дефо, переодевшись нищей, отвратительного вида старухой (если только это не апокриф), является в сопровождении еще шестнадцати сановных лондонцев в парламент и вручает спикеру Роберту Гарли, встретившемуся ему в дверях, петицию собственного сочинения с громким названием «Обращение от имени легиона». Есть в обращении такие слова:

«Если власть возвысится над законом, она становится бременем и тиранией; вы не имеете права смотреть свысока на помыслы и чаяния народа! Выполняйте свой долг, джентльмены, на что мы все очень рассчитываем. Если же вы будете и впредь пренебрегать своим долгом (прошел слух, что народные избранники в сговоре с французским королем и ведут с ним закулисную игру), то вам придется иметь дело с оскорбленной нацией, ибо англичане не более рабы парламента, чем короля. Наше имя – легион, и нас много».

Грозная петиция, нечего сказать. Грозная и очень Дефо повредившая: в глазах тори (а их в парламенте тех лет большинство) он станет опасной, подозрительной фигурой. Но и пригодившаяся: где бы еще «отвратительная старуха с выпученными глазами, в морщинах и бородавках» встретила своего будущего покровителя, видного политика, спикера палаты общин Роберта Гарли?

* * *

Относительно выполнения гражданского долга Дефо, впрочем, особых иллюзий не питает. В памфлете «Шесть черт истинного парламентария. Обращено ко всем добрым людям Англии» (январь 1701 года) он рисует портрет образцового, а следовательно, несуществующего члена парламента. Парламентарий, убежден Дефо, обязан быть «лоялен, набожен, разумен, честен, высоконравственен и немолод».

Из шести черт идеального британского парламентария соответствовала действительности лишь шестая, последняя черта; тогдашний английский парламент (только ли тогдашний? только ли английский?) погряз во взяточничестве и интригах, в Вестминстере царят подкуп, пьянство, разврат. На то, что народные избранники возьмутся за ум, надежды мало. Об этом-то, в сущности, и говорит памфлет Дефо, обращенный ко всем людям Англии. Добрым и не очень.

«Прошение бедного человека в связи со всеми декларациями, актами парламента, которые провозглашались и будут провозглашаться для усовершенствования нравов и искоренения безнравственности» обращено, собственно, не ко власть имущим – они к бедному человеку не прислушаются, от них ждать нечего, а к самому себе. Остановить «нескончаемый поток пороков и богохульств» Дефо может лишь собственным примером; власть же должна быть неподкупна и выносить суровый, но справедливый приговор:

«За пьянство – в полицию, за прелюбодеяние – в тюрьму, за воровство – вешать; и всех виноватых без разбора».

«Бессмысленно, – пишет он, – издавать законы, коль скоро сами законники продажны».

Удивительно еще, как он после подобных заявлений ходит на свободе! Впрочем, недолго осталось…

И тут напрашивается «лирическое отступление»: мы завидуем иронии, скепсису, прозорливости английских просветителей, восхищаемся их умом и дальновидностью, способностью подвергнуть язвы общества ядовитой насмешке, словно не замечая, как же их скепсис, ирония парадоксальным образом сочетаются с наивностью, верой в сомнительные человеческие добродетели. Верой в возможность усовершенствовать человека, направить его на путь истинный. Или эта наивность выдуманная, фальшивая, показная, «фейк», как теперь говорят?

Дефо отдает себе отчет в том, что фантазия (wit) и разум, смысл (sense) сочетаются между собой не лучшим образом, дурно друг с другом ладят. И, выражаясь детским языком, – «оба плохо». В сатирической поэме Дефо «Миротворец» (февраль 1700 года) есть такие примечательные строки:

Фантазия без смысла просто смех,

Смысл без фантазии – не меньший грех,

Поток фантазии нам горше пытки,

Но много хуже, если смысл в избытке[11].

Уж не себя ли автор имеет в виду, когда говорит о «смысле в избытке»? Действительно, совместимы ли разум и насмешка, острота ума? Что важнее? Что продуктивнее для совершенствования homo sapiens? Или homo sapiens совершенствованию не подлежит? «Наш век достоин лишь сатиры», как писал Свифт в «Стихах на смерть доктора Свифта». Кто лучше: сатирики, которые над нами смеются, или моралисты, которые нас поучают? Первые, впрочем, тоже поучают, но смеясь, от противного, – на то они и сатирики. Вторые поучают без тени улыбки – на то они и моралисты, «разумники»; остроумный моралист – такой же оксюморон, как честный политик. К первым относится Свифт, ко вторым – Дефо.

В поэме автор изображает войну между известными поэтами и призывает сатириков и моралистов заниматься каждого своим делом. Пусть Драйден пишет трагедии, Прайор «услаждает королевский слух панегириками», Уичерли сочиняет лирические стихи, а Конгрив – юмористические. Разум подсказывал Дефо превозносить Вильгельма, потакать без тени улыбки королю, который к нему благоволил и даже, случалось, с ним советовался. А как же тогда острота ума? Не были ли Дефо или Свифт, умнейшие, талантливейшие люди эпохи, смешны самим себе в сомнительной роли преданного, льстивого (чтобы не сказать угодливого) и расчетливого царедворца? Умели ли они, великие просветители, олицетворение здравого смысла, посмотреть на себя со стороны? Или стыдились себе в верноподданнических чувствах признаться?

На эти вопросы нет однозначного ответа: монаршая власть была всесильна, во власти короля было казнить и миловать; благосостояние даже самых умных, самых одаренных и независимых всецело от нее зависело. Попробуй после этого не быть угодливым, не расшаркиваться и не славословить. Как бы то ни было, Дефо – он это доказал не раз и на деле – служил королю Уильяму верой и правдой, ставил его очень высоко, искренне верил, что отечеству в эти смутные времена наконец-то повезло. И не считал славословие грехом.

* * *

А между тем у его кумира и благодетеля было одно слабое место. Верно, Вильгельм был всем хорош: и правоверен, и в меру добропорядочен – протестант до мозга костей. Не чета «веселому королю», «реставратору» Карлу Второму.

Но один недостаток, и серьезный, у Вильгельма всё же имелся. Голландец Билли был чужаком – англиканином, но не англичанином. Не «чистокровным англичанином», как назвал Дефо свою анонимную поэтическую сатиру, написанную в январе 1701 года и выдержавшую только за один год девять переизданий. Сатиру не на короля (упаси бог!), а на его обидчиков, а вернее, обидчика, всё того же Джона Татчина, который в 1700 году выпустил памфлет «Иностранцы», где прозрачно намекал, что негоже английскому народу терпеть чужеземца на английском троне.

Цель этой сверхпопулярной (одних пиратских изданий набралось больше дюжины) сатиры Дефо двоякая: укорить соотечественников в неблагодарности к «образцовому монарху» – и в то же время показать, что чистокровных наций (о чем хорошо бы не забывать и нам) не бывает:

«Нет никого из моих соотечественников, кто мог бы похвастаться тем, что он чистокровный англичанин».

Мало того, он ругает соотечественников на чем свет стоит. Читаешь «Чистокровного англичанина» – и кажется, будто нет на свете никого хуже англичан: они и пьют больше всех, и бездельничают, и взятки берут – нечем хвастаться.

С «Чистокровным англичанином» Дефо может сравниться разве что Джон Буль из сатирической «Истории Джона Буля» – сочинения литератора, математика и медика Джона Арбетнота, который вместе со Свифтом, Поупом и драматургом Джоном Геем был членом комического Клуба Мартина Писаки.

Что значит англичанин чистокровный? —

Лишенный смысла оборот условный…

Конфликт понятий несоединимых,

К любому человеку применимых[12].

«…Гнусный, омерзительный памфлет, – читаем в «Призыве к чести и справедливости», – написанный очень дурным стихом неким Татчином и названный “Иностранцы”. В этом памфлете автор – кто он такой, было мне тогда неведомо – ополчился на самого короля, а заодно и на голландскую нацию в целом. Обвинив его величество в преступлениях, которые без ужаса не могли бы вообразить даже худшие его недруги, он именует государя отвратным именем “иностранец”. Книжица эта вызвала у меня лютый гнев, оттого и родилась эта сущая безделица, которая, к моему величайшему удивлению, была принята на ура. Я имею в виду “Чистокровного англичанина”».

Принята на ура – не то слово: тираж был неслыханный, больше 80 000 экземпляров. С тех пор за Дефо закрепилась постоянная метонимия: автор «Чистокровного англичанина».

Над поэмой хохотал весь Лондон, и, что для автора не менее важно, поэтическая сатира вызвала – как не вызвать – монаршее одобрение.

«Хорошо помню, – вспоминает Дефо спустя много лет, – как про мою поэму узнал его величество король, как был я им принят и как он меня совершенно незаслуженно обласкал и наградил, вознес до небес…»

«Незаслуженно» – эдакое кокетство. Ведь оценить по достоинству эту сатиру мог не только Вильгельм, но и сам Дефо:

«До “Чистокровного англичанина” у нас не было ничего такого, что бы не сходило с нашего языка, над чем при всём нашем национальном безрассудстве не приходилось краснеть и смеяться».

Вознесен до небес – и читателями, и королем, да и самим собой тоже. Теперь о будущем можно, казалось бы, не беспокоиться – оно обеспечено.

2.

«Это мужчина среднего роста, с темно-русыми волосами, смуглый, носит длинный парик; у него крючковатый нос, высокий лоб, острый подбородок, серые, глубоко посаженные глаза и большое родимое пятно на щеке у самого рта».

(«The London Gazette», 10 января 1703 года)

Дефо разыскивается?! Разыскивается законопослушный член общества, преуспевающий предприниматель, известный, обласканный монархом литератор, вхожий к его величеству и окруженный сановными и влиятельными друзьями? Как такое возможно?

8 марта 1702 года на пятьдесят втором году жизни отправляется в мир иной патрон и благодетель Дефо король Вильгельм. Умирает то ли от застарелой чахотки, то ли от падения с лошади. Конь его величества – такова молва – оступился и угодил копытом в кротовью нору. (Что явилось поводом для многочисленных шуток и карикатур.)

Страна – в трауре, верней, в псевдотрауре: «рейтинг» Вильгельма был последние – военные, а значит, тощие – годы не слишком высок. Якобиты – те и вовсе не скрывают своей радости и пьют за здоровье крота, «маленького джентльмена, разодетого в бархат». Пьют и сокрушаются, что крот опоздал: «Мы бы меньше грустили, если бы конь короля споткнулся не теперь, а тринадцать лет назад».