Александр Сенкевич

Венедикт Ерофеев

Глава вторая

Человек – это звучит горько

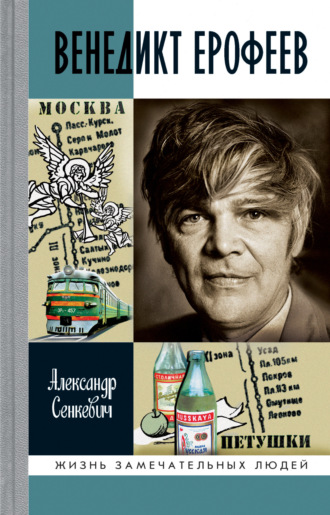

Венедикт Васильевич Ерофеев, автор поэмы «Москва – Петушки», повести «Записки психопата» и трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», был госпитализирован 10 апреля 1990 года в одноместную палату № 2317 на двадцать третьем этаже Онкологического центра им. Н. Н. Блохина, что на Каширском шоссе, для проведения лучевой терапии. Однако из-за его тяжелого состояния эта процедура была отменена. Ее заменили наркотическими анальгетиками. Помочь ему уже ничем не могли.

Его земной путь завершился утром 11 мая 1990 года, в 7 часов 45 минут. Через пять месяцев и 13 дней Венедикту Васильевичу Ерофееву исполнилось бы 52 года.

Петр Вайль и Александр Генис были одними из первых, кто отдал должное художественному дару автора оригинальных по стилю и содержанию произведений. Они попытались понять и оценить такое неожиданное и уникальное для русской литературы явление, как Венедикт Ерофеев. И, надо сказать, с необыкновенной проницательностью выявили в нем самом и его творчестве устремления, совершенно нетипичные для психологии советского человека. То, что сразу выделило его среди многих других авторов, составляло сущность его личности и новизну его прозы. В своем эссе 1982 года «Страсти по Ерофееву» они убедительно объяснили, почему поэма «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева без особых усилий рекламы привлекла к себе внимание читателей во многих странах: «Сколько бы книг ни написал Венедикт Ерофеев, это всегда будет одна книга. Книга алкогольной свободы и интеллектуального изыска. Историко-литературные изображения Венички, как выдумки Архипа Куинджи в живописи, – не в разнообразии, а в углублении. Поэтому вдохновленные Ерофеевым “Страсти” – не критический опыт о шедевре “Москва – Петушки”, но благодарная дань поклонников, романс признания, пафос единомыслия. Знак восхищения – не конкретной книгой, а явлением русской литературы по имени “Венедикт Ерофеев”»[59].

Сам писатель стал широко известным в родной стране только за два года до смерти.

Венедикт Ерофеев знал, что от смерти не уйдешь, и записал в одной из своих «Записных книжек»: «Когда Господь прибирает нас к рукам – против Него нечего возразить»[60]. Процитирую еще две другие, откуда-то взятые им реплики на ту же тему. Они напоминают указания вышестоящих нижестоящим, обязательные для исполнения. Венедикту Ерофееву категоричность была не присуща. Эти реплики принадлежат не ему, а другим литературным классикам. В них указана продолжительность жизни людей, к социально-психологическому типу которых он, по-видимому, относил и самого себя: «Байрон говорит, что порядочному человеку нельзя жить более 35 лет, Достоевский говорит: 40»[61].

У меня создалось впечатление, что Венедикт Ерофеев вообще не рассчитывал на долгую жизнь. Если думал бы иначе, то не стал бы шарить по книгам и записывать в блокнот подобные советы. Нашел бы у великих людей более оптимистические высказывания о том, что долгая жизнь хорошему человеку – в радость, а плохому – в мучение. С годами Венедикт Васильевич, как мне представляется, склонялся к пушкинскому ощущению жизни:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?[62]

Умирал он мучительно и долго. Однако не в безвестности, а на пике славы. Своей неожиданно пришедшей популярностью не обольщался. В последние годы даже ею тяготился. Прочитал у Оноре де Бальзака, что этот скоропортящийся продукт людского честолюбия требует осторожного и внимательного к себе отношения. Стоит дорого, а вот сохраняется с трудом.

Был Венедикт Ерофеев терпим к человеческим недостаткам. Перед другими людьми не заносился. Понимал, что гордыня ни к чему хорошему не приводит. Он был мудр, ироничен, обходителен, а когда того хотел, обаятелен. Знал по собственному опыту, что люди в большинстве своем «действуют под влиянием заблуждения, но далеко не из подлости»[63]. Не потому ли он был снисходителен к вульгарной трактовке читателями и критиками своих сочинений. Реагировал на восторги почитателей своеобразно – осторожно подливал масло в пламя их восторженных эмоций. Помнил, что степные пожары тушат встречным огнем. При этом знал, что не стоит перебарщивать, иначе сам ненароком сгоришь раньше отведенного судьбой срока.

Отличался Венедикт Васильевич от многих людей одной особенностью – невероятной памятью, которая, как водоворот, затягивала в себя всё, что он слышал, прочитал, на что смотрел и чего касался руками. Эти захваченные им частицы собственной жизни и чужого опыта крутились в его сознании, как в барабане стиральной машины, уже существующие вне всякой иерархии, но находившиеся теперь в его безраздельной власти. Питать его мысли и чувства – вот в чем состояла их дхарма (от санскритского корня дхар – держать, поддерживать). Понятие это, рожденное опытом многих поколений индийцев, из-за своей принципиальной многозначности непереводимо на другие языки. Оно закреплено Творцом за всем живым и неживым, что люди называют сущим. Дхарма таким образом – это скрепы сущего. Нарушение дхармы – преступление космического масштаба. В этическом смысле дхарма – это правда (сатья), заслуга (пунья) и благо (кушала). Дхарму возможно трактовать как предназначение, как внутренний долг каждого человека, каждой материальной частицы[64].

Венедикт Ерофеев был человеком наблюдательным и жадным до новых впечатлений. Как-то отметил в одной из «Записных книжек 1979 года»: «Я на мир не смотрю, а глазею на него»[65].

Была у него привычка на протяжении нескольких десятилетий в беглой, полудневниковой форме записывать многое из того, что его заинтересовало из увиденного, услышанного и прочитанного. По этим сохранившимся записям в многочисленных блокнотах восстанавливается весь спектр его духовных и житейских интересов. Венедикт Ерофеев обращал внимание на всё, что имеет отношение к личности человека, его взаимоотношениям с другими людьми и миром природы. Понятно поэтому, почему он пытался узнать как можно больше о жизни людей выдающихся. Главным образом его интересовали те из них, кто не соответствовал расхожим представлениям о гениях. У него множество выписок о патологических нарушениях в психике этих людей, причиной чему были либо наследственность, либо те или иные заболевания. Этот интерес возник в нем не ради утоления праздного любопытства, а из-за желания понять, почему даже самые известные и почитаемые политические деятели, писатели, художники, музыканты всех времен и народов несовершенны и в какие-то моменты своей жизни выглядят малоприятными, опасными и даже жалкими в глазах современников и потомков. Венедикт Ерофеев любил покопаться, как на городской свалке, в истории человечества и в биографиях ее творцов. На что-нибудь да натыкался, всякий раз обнаруживая для себя много полезного, любопытного и поучительного. Особенно его привлекали два века: XIX и XX. Ему не терпелось узнать, что ждет за горизонтом его самого и мир, в котором он живет.

Венедикту Ерофееву был присущ взгляд на наблюдаемые им события в перспективе их дальнейшего развития. Надо отметить, что ничего хорошего писатель не предвидел, о чем свидетельствует выписка в его тетради из статьи 1870-х годов Николая Николаевича Страхова[66], философа, публициста, литературного критика: «Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумением все думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье, а вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и такому огню, каких еще мы не видели»[67].

Автор поэмы «Москва – Петушки» знал, что «живет в эпоху всеобщей невменяемости»[68]. Полагаю, что он считал необходимым для писателя прочитать как можно больше книг своих великих предшественников. При этом понимал, что переусердствовать в этом увлекательном деле – будет себе дороже.

Тут самое время вновь вспомнить американского прозаика Генри Миллера, чьи произведения он знал по самиздату и чье имя мелькает в его неизданных блокнотах: «…из-за нашего рабского чтения мы несем в себе столь много сущностей, столь много голосов, что подлинная редкость – человек, способный говорить собственным голосом»[69].

Венедикт Ерофеев умел сосредоточиться на тех вопросах, которые его интересовали в данный момент жизни. В этом можно убедиться, читая его выписки из чужих источников, комментарии к ним и запоминающиеся перлы мудрости. Его почитатели, к которым я, естественно, отношу и себя, разбирая в его «Записных книжках» огромный массив цитат и рассуждений на разные темы, могут с легкостью обмануться и приписать любимому автору то, что ему не принадлежит.

В собственных прогнозах, однако, Венедикт Ерофеев проявлял осмотрительность и старался не делать скоропалительных выводов. И вряд ли предвидел ближайшее незавидное будущее кого-то из своего окружения. Хотя знал же: одна беда влечет другую!

Часто его иронические шуточки по поводу своей смерти и ухода в мир иной других людей были, что называется, на грани, за которую ему не следовало бы переходить. Как, например, вот это высказывание в духе черного юмора: «Я ускорил смерть нескольких человек. После операции я сказал, что непременно доживу до Крещенья 1986 года, и два моих сопалатника умерли от смеха»[70].

Всё оказалось намного трагичнее, чем он мог бы себе представить. Через несколько лет после его смерти покончили жизнь самоубийством его вторая жена Галина Павловна Ерофеева-Носова[71] и возлюбленная Яна Щедрина, с которой Галина познакомилась в психиатрической больнице и привела в их дом. Галина выбросилась с балкона их квартиры на тринадцатом этаже, а Яна прыгнула в пролет лестничной клетки, расположенной на двенадцатом этаже. Погиб в автомобильной катастрофе в июне 2001 года его близкий друг Игорь Ярославович Авдиев, прототип Черноусого, героя поэмы «Москва – Петушки». Спился с круга, как говорили в старину, и умер при невыясненных обстоятельствах Вадим Тихонов, «любимый первенец» автора. Именно ему посвящены «трагические листы» поэмы, как Венедикт Ерофеев обозначил страницы своего главного произведения. Алкоголь также разрушил жизнь Валентины Васильевны Зимаковой[72], его первой жены, матери их единственного сына, и многих других его приятелей и приятельниц.

Существовала, впрочем, одна особенность в его с ними отношениях. Он был, обращусь к словам Михаила Юрьевича Лермонтова, «опорой в их печальной судьбе». Пока он жил, жили они. Не стало его – не стало их. Пережила его разве что «комсомольская богиня» Юлия Рунова, которую Венедикт Ерофеев любил до своего последнего часа. Но это скорее счастливое исключение. В конце жизни Венедикт Ерофеев с некоторой гордостью и явной иронией высказался о себе: «Я – человек вопиющий»[73]. А ведь задолго до этого громкого заявления он думал, что умрет от скромности и в бедности.

Он вошел в самостоятельную жизнь во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов. Это было время так называемой оттепели – определение этого периода советской истории принадлежит Илье Григорьевичу Эренбургу[74] – время надежд и воскрешения из небытия безвинно погибших и несправедливо забытых людей. Это время вызвало брожение в умах советских людей. Тогда же постепенно возвращались к читателям выдающиеся русские поэты и прозаики дореволюционной и послереволюционной поры. Именно они «вживе и посмертно возвышались над горизонтом нашей поэзии»[75] и прозы. Вновь зазвучала в концертных залах поэзия Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама. В букинистических магазинах появились сборники Николая Гумилёва, Зинаиды Гиппиус, Игоря Северянина, Евгения Замятина, Максимилиана Волошина, Исаака Бабеля, Андрея Платонова, Михаила Зощенко и многих других полузабытых, ошельмованных и молодежи совершенно неизвестных писателей.

Венедикт Ерофеев не был аполитичным человеком. Он мог бы подписаться под размышлениями писателя и философа Григория Соломоновича Померанца[76], отчима его друга и собеседника Владимира Сергеевича Муравьева[77]: «Перелом наступил вместе с оттепелью. Сперва совершенно незаметно, без всяких новых идей – как новое построение, стиль жизни, еще не выраженный в понятиях. Понятия пришли потом и сложились в теорию, согласно которой всякое политическое движение – бесовщина и всякая революция – зло. <…> И католики, и протестанты, воцерковленные до ушей и воюя за веру, очень далеко отступили от десяти заповедей. Но вот что отличает нашу революцию и именно нашу, а не английскую или американскую: она попросту отменила нравственный опыт трех тысяч лет. Грешат все, но катастрофой была отмена самого понятия “грех”. Как ни страшно любое насилие, еще страшнее насилие “по совести”: нравственно то, что полезно революции»[78].

В литературной среде возникли надежды на взаимопонимание с официозом. Однако этот, казалось бы, намечавшийся компромисс оказался иллюзией. Власть не собиралась уступать кому-либо свое место под солнцем.

Прекраснодушным мечтаниям молодых писателей того времени не суждено было сбыться. Повседневная жизнь советского общества, избавленная, как тогда говорили, от массовых нарушений социалистической законности, продолжала идти обычным для нее державным шагом, однако результаты ее деятельности не соответствовали тем обещаниям, что объявлялись с трибун партийных конференций и съездов.

Существующая повседневность – в общем и в деталях – большей частью контрастировала с ее художественным изображением в поэзии и прозе. Мир Страны Советов, объявленный его создателями лучшим из миров, таковым не оказался. К тому же в межличностных отношениях он унаследовал черты старого мира: чинопочитание, двурушничество и вороватость. А то, что создавалось в неангажированной литературе, не могло быть опубликованным в СССР. Характерна для тех дней «памятка», которую оставлял для своих сотрудников поэт и редактор журнала «Новый мир» Александр Трифонович Твардовский[79] на рукописях молодых авторов, предлагавших ему для издания свои произведения: «От публикаций воздержаться, но связи с автором не терять»[80]. Связь эта, может быть, и оставалась, да вот никакого практического толка от нее не было.

Александр Твардовский хорошо знал, что так называемыми инстанциями дозволено, а что запрещено. Однако не мог он уже переступить через себя и проявлять, как прежде, артистичность и элегантность в общении с советскими вельможами. Силы еще оставались, а вот терпение лопнуло, чтобы всякий раз по-хитрому их околпачивать. 24 марта 1966 года он записал в тетради: «По должности “партийное искусство” – прибежище всего самого подлого, изуверски-лживого, своекорыстного, безыдейного по самой своей природе (Вучетич, Серов, Чаковский, Софронов, Грибачев, – им же несть числа)»[81].

В конце концов он был отстранен от руководства журналом «Новый мир». Как вспоминал литературовед, критик и друг поэта Андрей Михайлович Турков[82], Александр Твардовский сочувственно встретил Пражскую весну. Это была последняя попытка создать социализм с человеческим лицом. На весь мир прозвучало письмо-манифест чешских писателей «2000 слов» с призывом к укреплению демократических свобод и раскрепощению печати. Советские танки в августе 1968 года на улицах и площадях мирной Праги развеяли его последние иллюзии. Венедикт Ерофеев вносит в блокнот запись: «А. Твардовский (1968): “Что делать мне с тобой, моя присяга?”»[83].

Андрей Турков описал состояние Александра Твардовского тех дней: «В августовскую “страшную десятидневку” он сидел у приемника, “слушал… курил… плакал…”. И в тетради тех дней – строки, захлебнувшиеся, словно подавленное рыдание: “Что делать нам с тобой, моя присяга, / Где взять слова, чтоб рассказать о том, / Как в сорок пятом нас встречала Прага / И как встречает в шестьдесят восьмом”»[84].

Как должны были вести себя молодые писатели, оттесненные властью на обочину литературной жизни? Во всяком случае, не хныкать же в своих сочинениях, что всё пошло не так, как им хотелось бы! Некоторые из них выбрали в качестве самозащиты от официоза иронию и культивировали в себе не-взрослость как образ жизни, предоставляющий возможность находиться в ладу со своими убеждениями и с напускным равнодушием смотреть на всю эту самонадеянную кодлу притесняющих их различных чиновников и подрукавных писак. Такое поведение в обществе еще называют пофигизмом. Елена Игнатова, молодая писательница из Ленинграда, которую Венедикт Ерофеев ценил за ум и талант, также относилась к нонконформистски настроенной писательской молодежи. Сергей Донатович Довлатов[85] однажды представил ее своим друзьям следующими словами: «Даю вам возможность посмотреть на единственную нормальную поэтессу»[86].

Книга Елены Игнатовой «Обернувшись» завораживает душевным теплом и сердечностью. Создается впечатление, будто сам автор и люди, о которых он рассказывает, тебе давно знакомы, и вдруг узнаешь о них такое, что даже представить себе не мог бы. Основу документальной прозы Елены Игнатовой составляют воспоминания о Венедикте Ерофееве, Сергее Довлатове, Александре Александровиче Сопровском[87], Викторе Борисовиче Кривулине[88] и писателях предыдущих поколений – Александре Андреевиче Прокофьеве[89], Булате Шалвовиче Окуджаве[90], Евгении Александровиче Евтушенко[91], Андрее Андреевиче Вознесенском[92]. Откровенный тон повествования, который выбрала писательница, – следствие ее простодушия – синонима не-взрослости.

Вот как она объясняет это понятие и его генезис: «В школе я с робким почтением слушала девочек, у которых были ясные планы на будущее: получить образование, потом хорошую работу, выйти замуж за обеспеченного человека, желательно с отдельной квартирой, – они трезво, по-взрослому планировали свою жизнь. Зато не-взрослость давала свободу: я и мои друзья жили, как хотелось, не заботились о карьере, пренебрегали всем, что казалось неинтересным, и беспечно смотрели в будущее»[93].

Елена Игнатова вспоминает встречу с Александром Сопровским, автором статей о писателях-семидесятниках, и его другом поэтом Бахытом Кенджеевым в крохотной комнате их общей знакомой Елены Чикадзе: «С московскими друзьями мне было легко и просто. <…> Бахыт пытался держаться серьезно, Саша заливисто хохотал, и мне понравились их добродушие и открытость. И пили они не так, как в нашем кругу, где застолье часто завершалось скандалом, – они “гуляли”. Широта и практичность, бесшабашность и тароватость – такими казались мне москвичи. Я подружилась с Сашей Сопровским, замечательным поэтом, критиком, знатоком истории и культуры. За внешностью шумного весельчака скрывался острый ум, благородство, нравственная взыскательность, и я дорожила этой дружбой»[94].

Им было о чем поговорить. Тем более что в 1970-е и в начале 1980-х годов произошел раскол между молодыми писателями-нонконформистами как в Москве, так и в Ленинграде. Они по-разному толковали причины неурядиц в родной стране, разделившись на либералов-западников и националистов-русофилов. Власть воспользовалась этим обстоятельством и перешла в массированное наступление на молодые дарования с чуждой, не коммунистической идеологией. Ее целью было запугать всех их до смерти. Самых упертых выслать как тунеядцев подальше от постоянного места проживания, а более покладистым основательно «промыть мозги», приручить и прикормить.

Александр Сопровский в статье «Конец прекрасной эпохи», опубликованной в 32-м номере журнала «Континент» за 1982 год, прокомментировал создавшуюся ситуацию с писателями-семидесятниками: «Официальная эрзац-культура, восприняв – со строгой избирательностью – новые имена, обогатилась гибкостью, которой ей так недоставало… Баланс оказался не в пользу “оттепельного поколения”. Иллюзии пали. Началась реакция. Те, кто продолжал упорно отстаивать фальшивый компромисс, покатились медленно, но верно – к утрате права на звание русского литератора и поэта. Бескомпромиссные вовсе бросили официоз. Родился чистый поэтический нонконформизм. Отдельные судьбы и конкретная хронология не всегда могут уложиться в эту схему, но суть дела, думается, именно такова»[95].

Трудно также не согласиться с выводами Александра Сопровского о том, какую роль сыграла ирония в нонконформистской литературе того времени и как она воплотилась в творчестве трех самых известных писателей-нонконформистов и не только их одних: «Что ирония пронизывает насквозь литературные пласты – спорить не приходится. Перед нами многоразличие психологических оттенков ее. Так, у Бродского (изначально самого бескомпромиссного, да и вообще едва ли не самого раннего из новейших нонконформистов) ирония сопряжена с ответственным сознанием собственного достоинства; в романе Ерофеева “Москва – Петушки” ирония доходит до отчаяния от страха за это достоинство; в ироническом романе Лимонова («Это я – Эдичка», 1976. – А. С.) чувство собственного достоинства счастливо утрачивается… Перед нами – и разнообразие жанров, захваченных иронической интонацией или содержащих апологию иронии. Названы уже поэзия и художественная проза, но существует даже ироническое литературоведение (школа Синявского), пуще того – ирония восхваляется в… политической публицистике! В самом деле: в 6-м номере журнала “Синтаксис” можно прочесть такое: “Нет, без иронии никак нельзя. Ирония – это даже лучше, чем ‘habeas corpus act’ ”… Насыщены иронией и многочисленные групповые направления, начинания, предприятия: тут и “Аполлон”, и “Ковчег”, и даже полуреспектабельный “Метрополь”. Как будто застыл на рекламном щите освобождающейся русской литературы один-единственный выразительный жест: высунутый язык»[96].

За публикацию в «Континенте» статьи «Конец прекрасной эпохи» и других литературоведческих работ в эмигрантских изданиях Александр Сопровский был отчислен в 1982 году с последнего курса филологического факультета МГУ. Через семь лет отечественные газеты и журналы заполнились статьями по содержанию, с точки зрения партийных ортодоксов, более крамольными, чем эта работа молодого талантливого филолога, который трагически погиб в Москве под колесами машины 23 декабря 1990 года.

Вячеслав Николаевич Курицын, литературный критик и писатель, на страницах пятого номера журнала «Урал» за 1990 год, словно продолжая рассуждения Александра Сопровского о взаимоотношениях двух поколений писателей 1960-х и 1970-х годов с советской властью и между собой, убежден, что, несмотря на то что писатели-семидесятники выросли из поколения шестидесятников, духовная близость между ними была потеряна раз и навсегда. Это касается как лирики, так и эпики. Даже в достоверности ими изображаемого существовали серьезные расхождения. Отсюда нестыковка их взглядов на мужскую дружбу, отношение к женщине, а также различное понимание того, что для человека значимо и ценно. Вячеслав Курицын утверждает: «…идеал литературы – идеал духовный. Зло и добро, беды и победы, главное содержание жизни – внутри человека, а не вовне. Шестидесятники ищут ответов как раз вовне: в политике, в социуме, им важнее писать о голубе в Сантьяго, нежели о душе. Никто не против голубя. Но наивная вера в то, что корень проблем – в социуме, не может – в итоге – не привести к поражению»[97].

Конец 1950-х годов для нас, студентов московских гуманитарных вузов, проходил под знаком романтической любви. Мой друг с тех давних времен Святослав Игоревич Бэлза[98], студент филфака МГУ, овладел шпагой, чтобы походить на мушкетера, и даже стал чемпионом Москвы в этом виде спорта. Нашим девизом был мушкетерский клич: «Один за всех и все за одного!» Первые песни Булата Окуджавы мы знали наизусть и распевали дружно под гитару. Своих девушек угощали рюмочкой известного напитка «Рябина на коньяке» в кафешке, располагавшейся неподалеку от гуманитарных факультетов МГУ в том же здании, что и ресторан «Москва». За оскорбление чести подруг били друг другу морды, а они манипулировали нами, как хотели. Многие из нас, задавая вопрос: «Откуда мы?» – сами же на него с гордостью отвечали: «С проспекта Маркса! Он самый главный на земле». Пафосность этих стихотворных строк поэта Игоря Леонидовича Волгина придавала нам уверенность в своих силах.

Огромное впечатление на нас произвели мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь», первая книга которых была опубликована журналом «Новый мир» в конце 1960 года. Перед нами открылся мир совершенно другой культуры, запомнились имена его художников и писателей. Парадокс состоял в том, что двери в эту культуру вскоре захлопнулись перед самым носом тех из нас, кто взялся за перо и в своих первых литературных сочинениях перелагал на язык поэзии и прозы свои мысли и чувства о необходимых переменах в родной стране. Естественно, они воспользовались опытом поразившего их мира, о котором писал в мемуарах Илья Эренбург и в котором высшей ценностью была не верность утопическим идеалам, а человеческая индивидуальность. Из книги писателя старшего поколения становилось ясным, в чем состоит чудовищное преступление большевиков перед людьми – в создании власти, постоянно посягающей на чувство человеческого достоинства.

Вячеслав Курицын пишет о писателях, моих ровесниках, которые поняли, что «войти в культуру – не значит получать за это деньги»[99]. Не материальный успех был их целью. Другие импульсы заставили их не сдаваться и почувствовать ту жизнь, которую не ощутили ослепленные успехом шестидесятники: «…они успели увидеть, что по ту сторону дверей есть то, чего нету по эту. И они пошли туда: слепая машинопись и наказуемый ксерокс, слайды и журналы, сочившиеся сквозь щели в железном занавесе, явили им реальность, отличную от реальности наших журналов и книг. Им стало ясно, что здесь “ловить нечего”»[100]. Стало ясно, что шестидесятничество проиграло, что светлые идеалы растоптаны, что идеологическая махина не дрогнула, что время идет своим чередом и шестидесятники идут, увы, со своим временем. А следующее поколение не хотело идти вместе со временем. Они ушли в подполье. «Они росли не по жизни, а по книгам – это их спасало»[101]. Ведь именно «в книгах была человечность»[102].

Такой же путь избрал для себя и Венедикт Ерофеев.

Евгений Шталь, глубокий и скрупулезный исследователь жизни писателя, обращает внимание на эту особенность его возмужания в творчестве: «Он читал запрещенные в стране произведения, “самиздат”, искал тех авторов, которых в вузах не изучали. Духовную свободу он ценил выше, чем получение официального образования»[103].

Ту жизнь, которую в 1970-е годы вела компания Венедикта Ерофеева из Владимира, красочно описала вхожая в нее киноактриса Наталья Четверикова. Затронула она и круг чтения Венедикта Ерофеева и его близких друзей: «В те годы мы с жадностью поглощали всё, что контрабандой приходило с Запада. Обладая сокровищами – книгами отца Александра Меня, русских религиозных философов – и зная, что за эту “антисоветскую” литературу грозит срок, мы тем не менее рисковали читать ее даже в общественном транспорте, то и дело оборачиваясь, – не стоит ли сзади чекист? Наша в какой-то мере подпольная жизнь в компании “владимирских” была наэлектризованной мыслью. Несмотря на закрытость, некую кастовость, сюда, как к магниту, притягивались незаурядности, “бродяги и артисты”. Друзья Ерофеева были богемой особого свойства – нетипичные православные, интеллектуалы высокой духовности и беспощадной иронии одновременно. Но самый ироничный, Веня, тяготел к универсальному христианству, не был крещен и стоял на религиозном перепутье»[104].

Венедикт Ерофеев, попав в Москву, вскоре оказался среди действительно образованных и талантливых людей. Они не читали что ни попадя, а только то, что было им по душе и соответствовало их интересам. С этими людьми, как своими сверстниками, так и намного его старше, читатель познакомится на страницах этой книги. Венедикту Ерофееву повезло. Он оказался, как говорил поэт Давид Самойлов[105], «в кругу себя». С 1970-х годов, после написания поэмы «Москва – Петушки», его окружение составляло несколько десятков человек.

Я подозреваю, что автор поэмы «Москва – Петушки», оказавшись в Москве, да еще в Московском университете, на первых порах возрадовался и некоторое время чувствовал себя в полном согласии с жизнью. Эйфорическое состояние молодых людей тех дней точно передано в фильме «Я шагаю по Москве», режиссером которого был Георгий Николаевич Данелия[106], а сценаристом Геннадий Федорович Шпаликов[107]. Вскоре эйфория исчезла, зато жажда читать и создавать настоящую, а не суррогатную литературу осталась. Процесс, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, пошел! И начался он намного раньше, чем предполагал последний генеральный секретарь ЦК КПСС.

У меня до сих пор хранятся переплетенные ксероксы книг, изданных за рубежом. Это двухтомники сочинений Анны Андреевны Ахматовой[108] и Осипа Эмильевича Мандельштама[109] вашингтонского издательства «Международное литературное содружество» и «Неизданные письма» Марины Цветаевой парижской «Имка-Пресс», вышедшие в свет в 1964, 1968 и 1972 годах. Они были отксерены в 1974 году Еленой, в девичестве Старокадомской, женой архитектора Геннадия Александровича Огрызкова[110]. Она работала на предприятии с редким по тем временам лазерным копировально-множительным оборудованием. Позже Геннадий Александрович стал известнейшим и любимым его прихожанами священником. В последние годы своей жизни он был настоятелем храма Вознесения Господня («Малое Вознесение»), что находится в Москве напротив консерватории на Большой Никитской улице.

Намного больше таких же поэтических сборников, отпечатанных на пишущей машинке и аккуратно переплетенных, перешли от Венедикта Ерофеева его сыну и внукам.

Я вспоминаю московские интеллектуальные посиделки моих друзей из пишущей и уже печатающейся братии во второй половине 1960-х годов. Они обычно сопровождались легкой выпивкой. Небольшой мужской компанией пили обычно водку или коньяк. Комнаты, где мы встречались, менялись от случая к случаю, но почти в каждой из них на нас со стены смотрел фотопортрет Эрнеста Хемингуэя[111] (его Венедикт Ерофеев на дух не переносил) в свитере крупной вязки. В 1970-е годы к фотопортрету добавились низкий столик с бутылками вина и лежащий на нем номер журнала «Playboy». В начале 1980-х бутылок на столике становилось больше, номера журнала «Playboy» посвежее, а на стене вместо Эрнеста Хемингуэя радовала глаз репродукция работы кисти Пикассо или оригинал какого-нибудь отечественного художника-неформала. К тому же в ящиках письменного стола или где-то еще на невидном месте лежали машинописная перепечатка романов Генри Миллера в переводе (еще не изданном) Николая Пальцева, романы Александра Солженицына «Раковый корпус» и «В круге первом», также в самиздатовском исполнении, и ксерокопии сочинений Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама и Бориса Леонидовича Пастернака[112]. Особым спросом пользовались романы Евгения Замятина «Мы» и Андрея Платонова «Чевенгур» в парижском издании «Имка-Пресс» и «тамиздатовские» издания: «Котлован» (этот роман очень нравился Венедикту Ерофееву), политологические исследования Милована Джиласа «Новый класс» и «Беседы со Сталиным», а также «Технология власти» Абдурахмана Авторханова. Перепечатанный моей женой Инессой Ким на папиросной бумаге «Архипелаг ГУЛаг» выдавался на две ночи исключительно порядочным людям. Ту же самую литературу читал и Венедикт Ерофеев. У него было гораздо больше возможностей с ней ознакомиться, чем у меня. Особенно после публикации поэмы «Москва – Петушки».