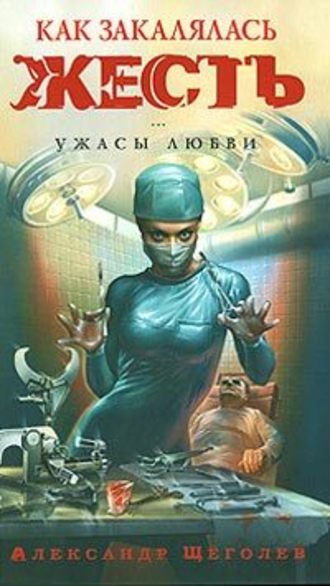

Александр Щёголев

Как закалялась жесть

5.

– …Поди, пожалуйста, сюда, – зову я Елену.

Она отрывается от шкафчика с инструментами, подходит к моей кровати, вопросительно смотрит. Возраст – 15 лет c с хвостиком. Неуловимая грань между девочкой-подростком и молодой женщиной. Иногда она ухаживает за мной, когда тети Томы нет: приносит еду, меняет простыни, в трудные моменты даже подкладывает судно.

Трудные моменты – это дни после операций.

– Завтра утром, да? – тихонько спрашиваю у нее.

Молчит. Смотрит с явным сочувствием.

– Ну ты же понимаешь, если выбор пал на меня, надо на всякий случай дела привести в порядок, проститься с родными, написать завещание…

Нет, не улыбается. Впрочем, шутка моя печальна, слишком много в ней нешуточного. В руках у девочки бикса – емкость круглой формы, похожая на кастрюльку с дырочками, в которую складывают хирургические инструменты. Когда юная медсестра идет от меня обратно к шкафчику, в биксе что-то весело погромыхивает.

Зовут ее тоже Эвгленой. Купчиха дала дочке собственное имя – то ли чтоб себя увековечить, то ли в память о своем пропавшем отце. Эвглена с зелеными глазами разделилась надвое, и возникла Эвглена Вторая. Поистине – простейшие размножаются делением. Есть у девчонки, как ни странно, и отчество: «Викторовна». Что за Виктор? Отец, надо полагать? Надеюсь, не Васнецов… Хотя, какая мне разница?

Ненавижу художников.

А дочка предпочитает, чтобы ее звали Еленой. Как угодно, только не Эвгленой. Это прекрасно…

– Елена… – произношу я тихо и медленно. – Колдовские звуки. Если ты вслушаешься, как звучит твое имя, ты почувствуешь силу. В нем есть то, чего не хватает тебе в жизни. А может, тебе стоит хотя бы иногда произносить свое имя – вслух или про себя? Вот, послушай: Е-ле-на… Е-ле-на…

– Смешно, – дергает она плечами, не оборачиваясь.

Ничего смешного, девочка, откликаюсь я мысленно. Расшатывать твою защиту – это тяжелый труд.

– Когда ты пробуешь свое имя на вкус, оно может быть или сладким, или соленым.

– Да что в нем такого важного, в моем имени?! – наконец разворачивается она.

– Поверь, совершенно ничего важного! Главное то, как ты его чувствуешь. Если опереться на собственное имя, можно добавить себе устойчивости в жизни. Можно петь свое имя, как мантру, как заклинание. Слушаешь звуки – «Е», «А»… и при этом чувствуешь, как расслабленность появляется в твоем теле. А задрожавшая вдруг рука поможет тебе еще больше расслабиться и понять разницу между напряжением и душевным покоем.

Елена непроизвольно прячет руки за спину… Я продолжаю, не сбавляя темпа.

– А ведь тебе нужна сила, ведь так! Ты видишь, что с тобой делают. Ты чувствуешь, что становишься пластилином и теряешь форму. Ты теряешь собственную личность. Ты послушай свой голос! Послушай, как меняется твой голос, когда ОНА говорит с тобой…

Не знаю, как насчет голоса Елены, но мой – точно меняется. Даже тембр. Откуда, из каких глубин отчаяния приходит эта вязкая густота, эта засасывающая убежденность?

– …Посмотри на себя. ОНА дергает за нитки, и ты выполняешь все, что ОНА хочет. Видишь, как ты становишься марионеткой? Чувствуешь, как ты съеживаешься и становишься меньше ростом, когда ОНА говорит с тобой?..

ОНА – это мать. Достаточно простого местоимения, потому что Елена отлично понимает, о ком речь. Лучше меня понимает…

Девочка слушает – с остановившимся взглядом. Мимика отсутствует. В голосе моем она слышит голос матери. Она и вправду смотрит на себя со стороны, она думает именно то, что я сейчас озвучиваю – ее страхи и ее чувства.

Это транс.

– …Ты марионетка в ЕЕ театре. Твои глаза потухают, твои руки опускаются. Ты – пластилин. Ты – никто…

Елена топает ногой:

– Сами вы «никто»! Сами!

Бежит в коридор. Из операционной доносится яростное громыхание. По столу она двинула ногой, что ли? Эти звуки, как музыка.

Тетя Тома, наша медсестра, выглядывает из своей клетушки, сердито глядит на меня и что-то мычит, жестикулируя рукой с бутербродом.

Я улыбаюсь.

Очередная порция яда впрыснута. Далеко не впервые я ввинчиваю в Елену подобные вещи, и каждый раз ее реакция все острее, – положительный симптом, я надеюсь. Ибо эта жутковатая девчонка – мой единственный шанс на спасение…

– Так есть заказ или нет? – бросаю я в сторону коридора, на сей раз громко.

Безответный вопрос.

Откликается любовник, как там его… Алик Егоров. Живо привстает на локте:

– Какой заказ? – спрашивает он нервно.

– Заказы – они разные бывают. По телефону, по факсу, по интернету. Я рассуждаю следующим образом. Во-первых, ужин нам сегодня не принесли и, скорее всего, не принесут. Почему? Чтобы желудок перед наркозом не загромождать. Во-вторых, запертый доселе медицинский шкаф явил миру свое бесовское нутро. В третьих…

Появляется Елена.

– Нет никакого заказа, – говорит она резко. – Не говорите ерунду!

Ее слова адресованы больше Алику, чем мне. Я-то всё уже понял.

– Нет, так нет. Убогие так доверчивы.

– Вы о чем? – совсем разволновался парень.

Единственное, что пока остается за кадром – кого завтра будут резать, его или меня.

6.

Она атаковала Бориса Борисовича с ходу, повисла на нем, повалила на ковер.

– А моллюски? – спросил гувернер с наигранной строгостью.

– Моллюски – на фиг. Давно пора готовить зачет по теме «дефлорация».

Елена по-хозяйски обняла гувернера и поцеловала его в губы. Тот не сопротивлялся, не разорвал близость.

– Вы что-то путаете, барышня. «Дефлорация» – в программе следующего учебного года. A la fin des fins je me suis marie.[6]

– Ta femme est grise. Comme la moissure elle fleurit une fois par an, au mois d’août[7]

Он не попытался защитить жену от нелепого оскорбления, не возразил ни словом, ни жестом. Это означало одно: Борис Борисович полностью согласен с происходящим. «Он мой», – подумала Елена с холодным удовлетворением.

– Если ты боишься, что тебя застукают с малолеткой, мы закроем дверь на шпингалет, – сказала юная проказница и вспорхнула с ковра…

Потом они целовались. Все в рамках, очень пристойно. Слюнявили друг друга, как маленькие. Ученица покорялась не очень смелым рукам своего наставника, смотрела в его лицо, покрывшееся красными пятнами, и гадала: о чем Борька в этот момент думает? Наверное, о том, что маленькая дурочка от него, красавца, без ума. И нужно всего лишь подождать годик, пока девчонка не повзрослеет, чтобы вынудить Купчиху дать согласие на брак. Сначала, конечно, придется развестись с нынешней женой, но интрига стоит того…

Елена училась в специализированной школе, в классе с медико-биологическим профилем, потому мать и гувернера специального подыскала: тоже с медико-биологическим профилем. Чтоб заодно и домашним учителем поработал. Аспирант-заочник Первого медицинского. 26 лет. Женат. Ему купили квартиру здесь же, рядом с особняком, и обещали, что в перспективе эта квартира перейдет в его собственность. Детей у Бориса не было, мать специально отбирала бездетных, свободных. А жена его… А что жена?

– Хочу разбогатеть, – заявила Елена.

– Продавая моллюсков? – парировал он. – Разводя жемчужниц и выковыривая из раковин перламутр?

– Тебе хорошо прикалываться, ты можешь жениться на богатой наследнице и отравить ее родичей.

В глубине его чистых, прозрачных глаз закрутились темные водовороты.

– Отравить родичей – дело нехитрое. Но, во-первых, жена у меня уже есть, я, кажется, упоминал об этом. Во-вторых, принцесса, где я вам возьму богатую наследницу?

– А ты подумай, ты же умный.

– Vous dites des bétises, Hélene[8], – сердито сказал гувернер, кряхтя, поднялся с ковра и надел пиджак.

Все правильно: «Елена» и никак иначе. Никаких «ленусиков» или «аленьких». Он называл ее тем именем, которым она называла себя сама, он всегда понимал, когда она провоцирует его, а когда издевается. Он обращался к ней на «вы», даже если она к нему на «ты»…

Борис Борисович и вправду был очень умным.

– В некоторых случаях обручальное кольцо – это кольцо Всевластья, – сказала Елена. – Как у Толкиена. Читал Толкиена?

– Только в подлиннике.

Перешли за стол, раскрыли учебник. И вдруг опять принялись целоваться…

С Борькой все ясно, продолжала Елена думать о своем. А как быть с молчаливым и незаметным господином Лю? Просто повар… Сначала он помогал матери работать в студии, теперь помогает избавляться от требухи, не нашедшей применения. Когда-то давно мать вовлекла Сергея в свои дела… зачем? Возможно, никого в нужный момент рядом не оказалось. Начинать всегда нелегко. Но последняя его инициатива – со Скандинавией, – означает, что он вовсе не прост. Такие контакты в одиночку не найдешь. Кто за ним стоит? Китайская диаспора стремительно набирает в Москве силу, и вожди ее интересуются решительно всем, – вот и ответ. Как же мать не врубилась? Оглянуться не успеешь, как будешь работать на дядю. На китайского дядю.

Кстати, та птицеферма, где разводят воронов, тоже находка Сергея Лю. Пока по Москве шепоток гулял, он уже наладил для матери поставку чудодейственного мяса. Елена однажды напросилась к нему в компанию и съездила в Петелино. Владельцем фермы оказался некий китаец. Оно и понятно: вряд ли кто-то еще, кроме выходца из Китая, смог бы организовать столь странное и сложное производство…

– Чем, пардон, от вас несет? – поморщился Борис Борисович, отрываясь от девчоночьих губ. – Запах… какой-то противоестественный.

Учитель и ученица, не сговариваясь, прекратили баловаться. Сняли дверь с задвижки.

– Есть способ гораздо безопаснее, – проворчал гувернер, обтирая лицо платочком. – Чем жен менять…

– Способ чего?

– Быстро разбогатеть.

– Ну и?

– Выпускать товары для больных, для бедных и для глупых. Вернейшее средство.

Кому он это сказал? И зачем? Наверное, не мог избавиться от наваждения: жениться на богатой принцессе, а потом отравить королеву-мать… до чего же заманчивая перспектива…

7.

Вид из окна хорош! Пруд с лебедями, бульвар со скамейками, гуляющие люди; кругом – доходные дома начала века. Жизнь по ту сторону прекрасна и удивительна. Я люблю смотреть из окна и строить планы на будущее.

Планы на будущее – мое хобби.

Особняк расположен на Чистых прудах, в районе Архангельского переулка. Где-то здесь гонял на своем мотоцикле неуловимый Савранский из «Покровских ворот», пугая старушек и птиц. А не так уж далеко отсюда, на других прудах и другом бульваре, остроумный писатель Булгаков отсек голову редактору Берлиозу, лишенному чувства юмора…

Жизнь по сию сторону стекла тоже в своем роде удивительна.

В палате нас двое. Любовника зовут Алик Егоров и лежит он на дальней кровати. Он новенький, не обвыкся. Совсем еще молодой: видно, хотел ублажить богатую скучающую дамочку и получить в награду все сокровища мира. Альфонс-неудачник. Никак не поверит в происходящее, и потому – прикован наручником к специальной скобе в изголовье. Три дня назад Эва перевезла его сюда из будуара. Впрочем, жить ему недолго (они больше двух-трех недель не живут), о чем парень, на его счастье, не знает. А если «аккорд» неожиданно грянет – и того меньше… У Алика обе руки пока в целости, так что второй, свободной, он может дотянуться до «судна», если ему приспичит. Здесь никто старается под себя не ходить – тем более, в качестве протеста. Живо на «аккорд» пустят – вне очереди. Или в подвал переведут, на «Нулевой этаж». И вообще, начнешь бузить – все для тебя кончится.

С этим здесь легко.

Бунты иногда случаются, как же без бунтов. Улица – вот она, обманчиво близка; нестерпимо хочется хоть кому-то дать о себе знать… Но только в окнах – отнюдь не простые стекла. Плюс решетки. Нет шансов.

Кроватей в палате четыре. Хорошо оборудованные, на колесиках. Две – пустые. Пока пустые. В начале недели на одной еще жил предыдущий любовник… как же его звали, того огрызка?.. «Огрызок» – вот самое точное название для таких, как они… и как я…

Нет, я все-таки на особом положении. Живу по сравнению с остальными фантастически долго – почти бессмертный. Горец. Она меня бережет, моя женушка, по пустякам не тратит. Я муж, и я отчим, – глава семьи, блин. Девять месяцев, как мы с Эвгленой Зеленой поженились…

8.

– Тетя Тома! – зову я. – Скинь меня отседова!

Из подсобки является пожилая женщина. Она там живет, в этом техническом помещении – среди швабр и ведер. У нее есть топчан, тумбочка, маленький холодильник…

Переваливаясь с ноги на ногу, как моряк в качку, тетя Тома подходит к моей кровати. Ноги у нее тяжелые, отечные, в венах. И вся целиком она – грузная особа. Наверное, непросто ей справляться со своими обязанностями. Она снимает меня с кровати, ставит на пол и дружески треплет по стриженой голове.

– Дальше сам, – говорю я.

Обычно я доползаю до уборной без посторонней помощи, не ленюсь. Хоть какая-то нагрузка. Передвигаюсь на трех обрубках, помогая правой рукой. Одну руку Эва мне пока сохраняет: то ли из-за обручального кольца, то ли чтоб я мог ласкать ее тело в редкие минуты близости. Уборная – это помещение метрах в пяти от моей кровати. В границах нашей маленькой территории я свободен, в отличие от Алика Егорова. Учитывая, что ноги у меня отсечены до колен, а из кистей осталась только правая (левой руки нет по локоть), каждый поход в туалет – это подвиг.

Герой…

Тетя Тома озабоченно следит за мной. Перед самым входом в уборную она останавливает меня, расстегивает и приспускает на мне штаны.

– Отвернулась бы, – привычно прошу я.

Самостоятельно залезаю на низкий унитаз, – четыре вершка от пола, – и освобождаюсь от продуктов метаболизма.

Нет, не отвернется. Боится, что я грохнусь и попорчу себе что-нибудь. Ее заботливость иногда трогает до глубины души, а иногда кажется изощренным издевательством.

«Тетей» эту женщину зовут обе хозяйки дома. Она одновременно санитар, медсестра и уборщица, короче, штатный ангел-хранитель второго этажа.

– Интересно, сколько тебе платят? – задумчиво говорю я.

Тетя Тома что-то мычит в ответ. Во рту ее вместо языка обиженно мечется багровый обрубок. Задавать нашему «ангелу-хранителю» вопросы – безнадежное занятие, причем, не только потому, что некий рассерженный хирург сделал ее немой. Теоретически мы можем общаться с помощью пластиковой доски и специального маркера, лежащих на моей тумбочке, но практически – толку ноль. Сколько ни подсовывай тете Томе маркер, ответы получаешь такие: «Спроси у жены», «Чего пристал?», «Позови жену и хлопни кулаком по столу». Иногда такие: «Мое дело горшки выносить». Но чаще – «Отстань», «Надоел», «Не знаю»…

– Интересно, если я покончу с собой, тебя за это уволят или слегка пожурят? – продолжаю я размышлять вслух.

Ее реакция неожиданно остра. Она бросается к тумбочке, хватает доску, пишет и показывает мне. «Ты правда хочешь покончить с собой»?

– Так я и признался. Весь кайф обломаете.

Тетя Тома относит меня на кровать.

– И вообще, – злюсь я, – ты сначала ответь хоть на один мой вопрос, а потом свои задавай.

Она стирает губкой написанное и вновь пишет:

«Мне не платят. Я не из-за денег».

– А из-за чего?

«Мальчика моего спасаю».

– Какого-такого «мальчика», блин-компот?!

«Тебя тоже. Вас всех».

Я смотрю на кривые строчки и не понимаю, смеяться или плакать. Тетя Тома не умеет ни шутить, ни просто улыбаться. И она права – без нее мы не проживали бы и дня после регулярных операций. Антишоковая терапия – прямая обязанность нашей убогой медсестры. Капельницы, уколы, снова капельницы…

– Если бы хотела нас спасти – пошла бы в милицию, – говорю я. – Чего проще? И не надо врать.

Ее рука с доской бессильно опускается. Я поворачиваюсь на бок – спиной к собеседнице – и ставлю в разговоре точку:

– Успокойся, не собираюсь я сводить счеты с жизнью. Я еще на ваших похоронах самбу станцую, бабье чокнутое.

9.

Елена ожесточенно чистила зубы, не жалея десен. Третий раз за день. Ментоловая паста с трудом изгоняла застрявший во рту вкус сырой мертвечины.

И зачем мы мучаем себя этой пакостью, думала Елена. Какой смысл жрать мясо ворона, выращенного на ферме? Нет смысла. Надо брать настоящую, дикую птицу, которая падалью питается. Правда, в этом случае можно запросто подцепить такую заразу, от которой всю жизнь будешь избавляться. Личинки, яйца, цисты – и что там еще. Замкнутый круг.

Мода диктует, и мать – как все…

«Забей», – говорит в таких случаях один хороший знакомый Елены.

Пора решать китайский вопрос, вернулась она к главному. Убрать Сергея – значит, объявить ИМ войну. Оставить Сергея при матери – с большой вероятностью попасть в рабство. Что делать?

Ведь есть же у матери прикрытие! О, еще какое!.. Нет, не воспользуется, не дернет за невидимый шнурок. Скажет: «Не тот повод». Спросит: «А в чем проблема, Эвочка, что тебе привиделось?» Короче, мать ничего делать не станет, потому что…

Да потому что дура, просто и кратко сформулировала Елена.

Она сплюнула в раковину. Слюна была с кровью.

10.

Если мы называем нашу тюрьму палатой, то хозяйка дома – студией. Может, потому, что в Купчихе погиб художник, может, из-за картин, развешанных по стенам. Между прочим, среди картин есть и те, которые мы с ней рассматривали в галерее – в день нашего знакомства. (Яблоко-мутант на телевизоре. Растущий из кадки небоскреб, который поливает старуха в ночной рубашке. Мексиканский пейзаж, где вместо кактусов – торчащие из песка гОловы писателя Максима Горького, все в длинных колючках…) Она скупила цикл «Наш сад» целиком, вероятно, чтобы сделать мне приятное.

«Студия», блин…

Кроме дурацких картин в нашей палате ничего от студии нет. Реанимация, процедурная – это да. Причем, всё в одном помещении. Здесь и аппарат гемодиализа, который иногда называют искусственной почкой. Медицинский шкафчик (железо плюс стекло), в котором хранятся хирургические инструменты. В углу штативы для капельниц. Операционная – рядом, в соседней комнате. Вообще, две трети второго этажа – это маленькая, но вполне оборудованная больница.

Будуар тоже на втором этаже, но в другом конце особняка. Туда можно попасть двумя способами: во-первых, пройти дальше по коридору, – за операционную, за кладовку, за туалет для персонала. Во-вторых, снизу по отдельной лестнице, что прячется возле «черного хода» (этим путем Эвглена обычно и приводит возбужденных мышек в мышеловку).

Попасть, наоборот, из будуара в «студию» для постороннего человека возможно только одним способом – на каталке…

И персонал имеется. Помимо тети Томы иногда появляется улыбчивый, приветливый китаец по имени Сергей, который на любой отвлеченный вопрос реагирует так: «Я попробую что-нибудь для вас сделать».

Иди в жопу, отвечаю я в таких случаях. Мысленно, конечно…

На тумбочке возле моей кровати красуется статуэтка, подаренная мне Эвгленой много месяцев назад, еще на 23 февраля. Стойкий оловянный солдатик. Изготовлен, правда, не из олова, а из чугуна, – качественное художественное литье. Одноногий, естественно, как ему по сказке и положено… Что это, намек? Издевка? Или искреннее проявление чувства прекрасного?

Я не в обиде на свою супругу за этот подарок. Лично мне статуэтка нравится вовсе не изяществом форм; просто она увесиста и очень удобно лежит в руке…

11.

Аккуратно уложив инструмент, Елена уносит снаряженные биксы в операционную. Там у них есть сухожарый шкаф, куда биксы с инструментом и должны быть поставлены. Все правильно – без термообработки нельзя. Вынимать непосредственно перед операцией. Я теперь многое знаю по части хирургии, жизнь научила. Куда бы этот мусор из башки вытряхнуть?

Уцепившись рукой за спинку кровати, я сползаю на пол.

Единственной моей руке любой атлет позавидует – жуть, а не рука. Машина. Заменяет мне три недостающих конечности.

Кровать целиком стальная, спинка сварена из трубок; предусмотрена также скоба для наручников, за которую я возьмусь, когда буду залезать обратно. Одет я по-домашнему: в майке и бриджах. Штанины в бриджах наглухо зашиты, вдобавок, кусками войлока проложены, чтобы культям комфортнее было. Культи на ногах уже не болят. Ноют и чешутся сами ноги, которых нет… впрочем, это общее место в ощущениях всех калек. Рана на левой руке еще тревожит, все-таки трех недель не прошло, как Эва отсекла мне остаток предплечья, пощадив локтевой сустав…

Со стороны, наверное, я похож на толстого червя, который, суетливо извиваясь, перемещается по полу. Держать равновесие – не проблема, давно привык. Добираюсь до розетки и включаю телевизор. Выбираю канал и перекидываю Алику пульт управления. Я читал программу передач и знаю, что сейчас этому человеку нужно. Шум стадиона врывается в нашу студию.

– Кто болеет за «Зенит», у того мошна звенит, – провозглашаю я.

– Все, кто ходит на «Спартак», получают там в пятак! – мгновенно оживляется он.

Алик прибыл в Москву из Ленинградской области, поэтому фанатеет за «Зенит». И потому же – никто его здесь не хватится. На недельку приехал, бедолага: столицу посмотреть, на футбол сходить, то-сё…

Когда Елена возвращается, «Зенит» как раз забивает «Спартаку» гол. Алик вне себя от счастья, поэтому преспокойно берет три маленькие таблетки, которые протягивает ему наша медсестра. Послушно глотает, – одну, вторую, – не отрывая сияющих глаз от экрана… И только через минуту вдруг соображает:

– Стой, это зачем?

Кто ж тебе скажет, зачем? Глупый.

– Чего ты мне дала?

Скорее всего, седуксен. Премедикация. Болельщику предстоит тяжелое утро. Елена, не отвечая ему, подходит ко мне, – я жду, сидя на полу; гляжу на нее снизу вверх. Она, как всегда, в штанах: ни юбок, ни платьев не носит. Вряд ли стесняется моих взглядов, просто характер такой.

– Мне тоже? – спрашиваю.

– Вам – нет.

Мне – нет… Это хорошо.

Ох, как хорошо! Короткие секунды триумфа.

– Стой! Думаешь, я полное дерево? – кричит Алик. – Чем ты меня травишь, сука? (Футбол его больше не интересует.) Да я просто вытошню это дерьмо, и всё!

Елена ухмыляется краешками губ.

– Не советую, – говорю я мальчишке. – Хуже будет.

Он смотрит на меня и утыкается лицом в подушку. Насчет того, что будет хуже, он мне верит…

Елена проверяет, хорошо ли закрыт шкаф с инструментами.

– У тебя есть парень? – начинаю я разговор.

Она только хмыкает.

– Предположим, был бы, – говорю я ей. – И что бы он сказал, если бы узнал, чем вы с матерью на жизнь зарабатываете?

– Нужно платить за мою учебу, – вдруг решает она ответить. – Нужно платить за дом.

– Понимаю, очень престижная школа. Учиться в ней – показатель незаурядной крутизны… Неужели ты вправду думаешь, что все на свете продается?

– Нет, не все. Только то, на что есть покупатель.

– Это все теория. А на практике, я полагаю, нет у тебя парня. Нет и быть не может. Твоя простейшая будет недовольна, а ты не захочешь ее огорчать.

Лицо девочки костенеет. Кто такая «простейшая», она не спрашивает.

– Захочу – огорчу, – цедит она.

– «Захочу», «не захочу»… Я, наверное, неправильно выразился. Чтобы завести нормального парня, тебе придется перешагнуть через свой страх. Для этого нужно быть сильной. Твоя беда в том, что ты боишься… признайся себе, КОГО ты боишься?

Сейчас, думаю я. Сейчас она повернется, рванет дверь на себя…

– У меня есть парень, – сообщает она, глядя в пол. – Мы вместе учимся. Говорит, что любит.

Что-то изменилось в ее голосе. И в лице. Дрогнуло что-то – появилось на миг и спряталось…

– Ого! – искренне удивляюсь я. – Слушай, я тебя поздравляю. Честно. Нынешние молодые люди редко признаются в любви, нет у них в лексиконе такого слова.

– Ну только не надо! – все-таки срывается Елена. – Что вы в этом понимаете, вы все!

Она делает стремительный шаг к выходу на лестницу. Однако я не даю разговору так просто оборваться.

– Ты потрясная девчонка, я завидую твоему неведомому другу. Извини, что влез не в свое дело, но…

Дверь, готовая вот-вот хлопнуть, притормаживает.

– …Насчет понимания. Может быть, я единственный здесь, кто тебя понимает. Понимает и ценит. Может быть, ты сама еще не знаешь собственной ценности. Подумай об этом.

Елена уходит из палаты.

Через пару секунд дверь приоткрывается, и в щель просовывается искаженное гневом лицо.

– Если парень меня любит, – чеканит Елена, – то ничего плохого обо мне не скажет, чем бы я там ни зарабатывала на жизнь.

Дверной косяк содрогается.

Поразительно. Я уже и забыл, с чего начал разговор, а она помнит… Неужели и правда – «парень»? Неужели простые чувства не чужды каменной принцессе? Может, она даже… влюбилась?

Нелепое предположение. Но – вдруг?

Размышляя об этом, я не смог заснуть до утра…