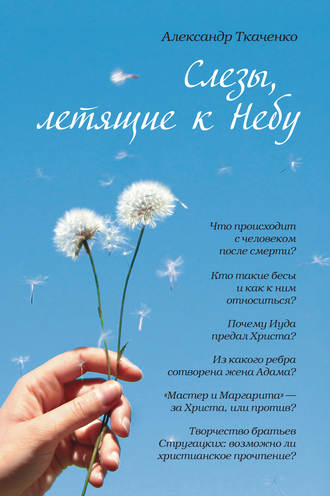

Александр Ткаченко

Слезы, летящие к небу

Награда или обязанность?

Можно очень долго и грамотно рассуждать о неправильностях феминизма, критикуя его с самых разных позиций, например – с библейской. И, наверное, эти рассуждения будут во многом справедливыми и верными. Но все же есть в подобного рода критике уязвимое место, о котором сторонники патриархального уклада не очень любят вспоминать. Да, конечно, современная женщина во всем стремится быть равной мужчине, более того – в чем-то она его даже перегнала. Да, такое положение дел противоречит Божьему определению и с христианской точки зрения является ненормальным. Только вот, виноватой во всех этих несообразностях почему-то принято считать исключительно женщин с их неуемной инициативой и жаждой независимости. Мужчины же в газетных и телевизионных спорах о «гендерном вопросе» зачастую вообще бывают представлены как пострадавшая сторона.

Но ведь если после грехопадения властолюбие стало для женщины фактором повышенного риска, если Сам Бог поручил мужу заботиться о жене и оберегать ее от излишних проявлений самостоятельности, значит и спрос за ее состояние и поведение, в первую очередь – с него. И то, что в современном мире женщины во многом потеснили мужчин, является лишь констатацией печального факта: мужчина потихоньку перестает соответствовать задаче, возложенной на него Богом, перестает быть для жены главой и уступает ей в семье и в обществе место, которое должен был занимать сам. Почему так получилось – тема для отдельного большого разговора, но очевидно, что обвинять в сложившейся ситуации одних лишь женщин было бы нечестно с любой точки зрения, а уж с библейской – и подавно.

Господство над женой, данное мужу после грехопадения, вовсе не было наградой – ну за что можно награждать того, кто и сам согрешил? Это, скорее – серьезная обязанность, необходимость принимать в семье решения и нести бремя ответственности не только за себя самого, но и за свою любимую половинку, за свое прекрасное ребрышко, за ту, которая – плоть от плоти твоей.

Когда в походе один из путешественников вдруг подворачивает ногу, а другой, облегчая ему дальнейший путь, берет на себя часть его груза, разве есть в этом что-то унизительное для пострадавшего? Нет, конечно! И если муж именно так понимает слова Библии о своем господстве, тогда и для жены не может быть ничего унизительного в подчинении тому, чьей любви и заботе вверил ее Сам Бог.

Рога и копыта

Что имеет в виду современный неверующий человек, когда говорит «я был взбешен» или «меня это бесит»?

Наверное, в большинстве случаев – просто крайнюю степень раздражения. И хотя корневая основа подобных слов ясно указывает на их происхождение от слова «бес», сегодня это мало кого может смутить. В рецензии на новый спектакль пресса восторженно сообщает, что премьера прошла «с бешеным успехом», тинэйджеры пишут в своих сетевых дневниках, как они «классно побесились» на рок-концерте, а ветеринары делают домашним животным прививки «от бешенства».

Столь безразличное отношение к употребляемым словам легко объясняется простым, но печальным фактом: к сожалению, люди сегодня очень плохо представляют себе, кто же это такие – бесы. Откуда они взялись, какими качествами обладают и стоит ли отождествлять себя и окружающих с этими существами, пусть даже всего лишь на уровне фигуры речи?

Для людей, не склонных к чтению религиозной или оккультной литературы, едва ли не единственным источником знаний о бесах становится литература художественная. И тут с некоторым недоумением приходится признать, что даже в произведениях классиков описание нечистых духов весьма противоречиво, неоднозначно и, скорее, сбивает читателя с толку, чем помогает разобраться в сути дела. Писателями создана целая галерея различных образов, весьма непохожих друг на друга. С одного фланга в этом ряду стоят фольклорные изображения беса в произведениях Н. В. Гоголя и А. С. Пушкина. В этой версии бес представлен как нелепое и бестолковое существо с противной наружностью и настолько низким интеллектом, что даже простой деревенский кузнец легко подчиняет его себе, используя в качестве транспортного средства. Или же, вооружившись куском веревки и парой незатейливых мошеннических трюков, злого духа запросто обводит вокруг пальца известный пушкинский персонаж с красноречивым именем Балда.

На противоположном фланге галереи литературных бесов – булгаковский Воланд. Это уже едва ли не всемогущий вершитель человеческих судеб, средоточие интеллекта, благородства, справедливости и прочих положительных качеств. Человеку бороться с ним бессмысленно, поскольку, по Булгакову, он практически непобедим, ему можно только с благоговением подчиниться – как Мастер и Маргарита, или погибнуть – как Берлиоз (а в лучшем случае – повредиться рассудком, как поэт Иван Бездомный).

Две эти крайности в литературном изображении бесов, естественно, формируют у читателей такие же крайности и в отношении к изображаемому. От полного пренебрежения пушкинскими бесенятами-недотепами как – безусловно сказочными персонажами, до полной уверенности в реальном существовании Воланда-сатаны, суеверного ужаса перед его могуществом, а иногда и прямого поклонения духам тьмы.

Ничего удивительного тут нет, сила художественного произведения в том и заключается, что талантливо выписанный автором литературный герой начинает восприниматься нами как – настоящий. В Лондоне, например, существует вполне реальный музей, посвященный вымышленному сыщику Шерлоку Холмсу, а в Советском Союзе настоящие городские улицы называли именем пламенного революционера Павки Корчагина, ничуть не смущаясь его стопроцентно литературным происхождением.

Но в случае с художественным образом бесов мы имеем принципиально иную ситуацию. Дело в том, что даже в пространстве литературного произведения духовный мир существует не в рамках человеческой истории, а как бы параллельно ей: его обитатели в художественных произведениях не стареют, не умирают, вообще не подвержены влиянию времени, они всегда находятся рядом с человеком, в какую бы эпоху он не жил. И если предположить, что у вымышленных персонажей того же Михаила Булгакова существуют реальные прототипы в духовном мире, то следует признать, что читательский восторг и преклонение перед Воландом очевидно выходят за рамки литературной проблематики. Здесь возникают уже гораздо более серьезные вопросы – например: в какой степени образ беса, созданный художественным воображением писателя, соответствует духовной реальности? Или – насколько безопасно для человека отношение к бесам, сформированное их литературными образами? Очевидно, что на эти вопросы литературоведение ответить уже не может. И, поскольку в европейскую литературу бес перекочевал из христианской религиозной традиции, разумно было бы выяснить – что же говорит об этом существе христианство?

Люцифер

Вопреки распространенному заблуждению, сатана вовсе не является вечным духовным антиподом Бога, а бесы – антиподами ангелов. И представление о духовном мире как о некоем подобии шахматной доски, где черные фигуры на равных условиях играют против белых, в корне противоречит учению Церкви о падших духах.

Христианская традиция четко определяет границу между Богом-Творцом и Его творением. И в этом смысле абсолютно все обитатели духовного мира в равной степени относятся к категории творений Божиих. Более того, сама природа бесов изначально – точно такая же, как и у ангелов, и даже сатана не является каким-то особенным «темным богом», равным по силе Творцу. Это всего лишь ангел, который когда-то был самым прекрасным и сильным творением Бога в созданном мире. Но само имя – Люцифер («светоносный») – не совсем правильно употреблять сейчас по отношению к сатане, поскольку это имя принадлежит не ему, а тому самому – светлому и доброму ангелу, которым сатана когда-то был.

Церковное Предание говорит, что духовный мир ангелов был создан Богом еще до сотворения материального мира. К этому во всех смыслах доисторическому периоду и относится катастрофа, в результате которой треть ангелов, возглавляемые сатаной, отпали от своего Творца: увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю (Откр 12:4).

Причиной этого отпадения стала неадекватная оценка Люцифером своего совершенства и могущества. Бог поставил его над всеми остальными ангелами, наделив силой и свойствами, которых не было больше ни у кого в сотворенной вселенной. Эти дары соответствовали его высокому призванию – исполнять волю Божию, начальствуя над духовным миром.

Но ангелы не были подобием автоматов, жестко запрограммированных на послушание. Бог создал их, движимый любовью к Своем творению, и исполнение Его воли должно было стать у ангелов ответным проявлением любви к своему Создателю. А любовь возможна лишь как реализация свободы выбора – любить или не любить. И Господь дал ангелам эту возможность выбирать – быть с Богом или быть без Бога…

Невозможно с точностью сказать, как именно произошло их отпадение, но общий смысл его заключался в следующем: Люцифер-Денница посчитал, что полученное могущество делает его равным Богу, и решил оставить своего Создателя. В этом роковом решении к нему присоединилась третья часть всех ангелов. Между мятежными и верными Богу духами (которых возглавил архангел Михаил) произошел конфликт, описанный в Священном Писании следующим образом: И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним (Откр 12:7–9).

Так прекрасный Денница стал сатаною, а соблазненные им ангелы – бесами. Нетрудно заметить, что Библейское повествование не дает и малейших оснований говорить о войне сатаны против Бога. Как может воевать с Богом тот, кто даже от своих собратьев-ангелов потерпел сокрушительное поражение? Потеряв ангельское достоинство и место на Небесах, падшие духи оказались подобны воинам разгромленной банды мятежников, сорвавшим с себя при отступлении ордена и погоны ненавистной им регулярной армии.

Сумасшедший почтальон

Само слово «ангел» – греческого происхождения, в переводе на русский язык оно означает буквально «вестник», С то есть – тот, кто приносит весть от Бога, сообщает Его благую волю остальному творению. Но чью волю может сообщить ангел, который не захотел служить своему Создателю, какую весть может принести такой «вестник» – и можно ли верить этой вести?

Предположим, в небольшом городке один почтальон ужасно обиделся за что-то на своего начальника и перестал приходить на почту за новыми письмами. Но званием почтальона он очень гордился, письма разносить любил и, что самое грустное, – ничего, ну просто абсолютно ничего больше не умел делать! И началась у него странная жизнь. Целыми днями неприкаянно слонялся он по городу в своей почтальонской фуражке, с опустевшей почтовой сумкой на плече, а вместо писем и телеграмм засовывал людям в почтовые ящики всякую дрянь, подобранную на дороге. Очень скоро он приобрел репутацию городского сумасшедшего. Сумку и фуражку у него отняли милиционеры, а жители начали гнать его прочь от своих дверей. Тогда он ужасно обиделся и на жителей тоже. Но письма носить ему очень хотелось. И он придумал хитрую каверзу: темной ночью, когда его никто не видел, он потихоньку крался вдоль городских улиц и подкидывал в почтовые ящики письма, написанные… им самим. Он давно работал на почте, поэтому быстро научился подделывать почерк отправителей, их адреса и почтовые штемпели на конвертах. А в письмах писал… Ну что мог писать такой тип? Конечно же, – одни только всякие гадости и вранье (поскольку он очень хотел досадить прогнавшим его жителям).

Безусловно, эта грустная сказка про сумасшедшего почтальона – всего лишь очень слабая аналогия трагической истории превращения ангелов в бесов. Но для более точного описания глубины нравственного падения и безумия злых духов даже образ серийного маньяка оказался бы слишком светлым, мягким и неубедительным. Сам Господь назвал сатану – убийцей: он (диавол) был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи (Ин 8:44).

Ангелы были сотворены как – служебные духи неспособные к самостоятельному творчеству. По своему естеству они не имеют в себе творческого начала, и могут лишь исполнять творческий замысел Бога. Поэтому единственным доступным вектором приложения сил для отпавших от Бога ангелов оказалось стремление к разрушению и уничтожению всего, к чему они могли хотя бы прикоснуться.

Завидуя Богу, но, не имея ни малейшей возможности причинить Ему какой-либо вред, бесы всю свою ненависть к Творцу распространили на Его творение. Венцом же и средоточием всего сотворенного мира, самым любимым творением Божиим является человек. На него-то и обрушилась вся неудовлетворенная мстительность и злоба падших ангелов-вестников, несущих людям вместо воли Божией – свою, страшную для всего живого волю.

И здесь возникает очень важный вопрос: как же человеку выстраивать отношения со столь грозной силой, стремящейся его погубить?

Шиш или свечка?

В сборнике народных русских сказок А. Н. Афанасьева есть любопытный сюжет на религиозную тему: «Одна баба, ставя по праздникам свечку перед образом Георгия Победоносца, завсегда показывала кукиш змею, изображенному на иконе, и говорила: вот тебе, святой Егорий свечка, а тебе, сатана, – шиш. Этим она так рассердила нечистого, что он не вытерпел; явился к ней во сне и стал стращать: „Ну уж попадись ты только ко мне в ад, натерпишься муки! «После того баба ставила по свечке и Егорию, и змию. Люди и спрашивают – зачем она это делает? „Да как же, родимые! Ведь не знамо еще куда попадешь: либо в рай, либо в ад!»

В этой истории, несмотря на весь ее христианский антураж, очень лаконично и убедительно представлен языческий принцип налаживания отношений со злыми и добрыми божествами одновременно. Технология практического решения проблемы указана здесь предельно ясно: каждому по свечке и – все довольны!

Почему же так комично выглядит в этом народном анекдоте предусмотрительность наивной женщины? Наверное, потому, что умилостивить беса может надеяться лишь тот, кто не понимает простой истины: наладить добрые отношения со злыми духами невозможно по определению. Возненавидев все творение без исключений, бесы загнали себя в онтологический тупик, так как сами они тоже – творения Божии. Поэтому ненависть оказалась для них единственно возможной формой отношений даже друг к другу. Да и самих себя они тоже могут лишь ненавидеть. Уже сам факт собственного бытия является для бесов мучительным.

Такое страшное мироощущение можно сравнить, наверное, лишь с состоянием несчастного животного, умирающего от вирусной инфекции, которую в просторечии не без оснований называют бешенством. Главным симптомом этой страшной болезни являются спазмы пищевода, не пропускающие в организм никакую жидкость. Вода может находиться совсем рядом, но животное умирает от жажды, не имея малейшей возможности ее утолить. Обезумев от этой пытки, больной зверь кидается на всех, кто имел неосторожность к нему приблизиться, а если никого рядом нет – уже в полном помрачении кусает сам себя. Но даже такая жуткая картина может дать лишь очень слабое и приблизительное представление о том, что же может испытывать существо, люто ненавидящее весь мир, не исключая себя самого и себе подобных.

А вот теперь – вопрос на засыпку: будет ли здравомыслящий человек пытаться завести дружбу с бешеной собакой? Или, к примеру, смог бы киплинговский Маугли выжить в стае бешеных волков, непрерывно рвущих и кусающих друг друга? Ответ в обоих случаях очевиден. Но неизмеримо более безнадежным предприятием является попытка умилостивить беса с тем, чтобы обеспечить себе комфортабельное местечко в аду.

Делать реверансы в сторону сил зла – бессмысленное и бесполезное занятие, поскольку для сатаны люди представляют интерес исключительно в качестве потенциальной жертвы: Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Пет 5:8).

И хотя тыкать кукишем в икону Георгия Победоносца, как это делала героиня афанасьевского анекдота, совсем не благочестивое дело, и заниматься этим, конечно, не стоит, но все же тем христианам, которые испытывают суеверный страх перед бесами, не худо было бы вспомнить, что в самом чине Таинства крещения каждый христианин не то что кукиш бесу показывает, но буквально – плюет на него троекратно, отрекаясь от сатаны.

Мало того, впоследствии христианин ежедневно вспоминает об этом отречении в молитве святителя Иоанна Златоуста, читаемой перед выходом из дому: Отрицаюсь тебе, сатана, и гордыни твоей и служения тебе; и сочетаюсь Тебе, Христе Боже, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Но откуда же берется у христиан подобное дерзновение? Ответ прост: плевать на таких опасных и сильных врагов может себе позволить только тот, кто находится под надежной защитой.