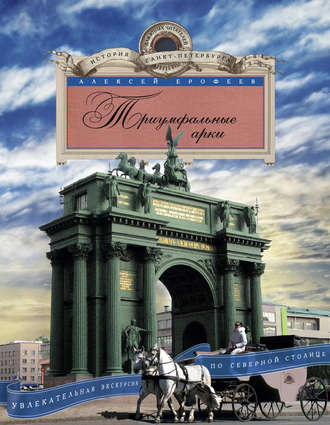

Алексей Ерофеев

Триумфальные арки. Увлекательная экскурсия по Северной столице

Доменико Трезини исполнил не только архитектурный проект Петровских ворот. Он же сделал рисунки их скульптурного убранства.

Нелишним будет вспомнить и о тех, кто создавал этот шедевр. Огромный деревянный барельеф высотой 3,35 метра и шириной 4,9 метра, в 1708 году сделал известный в ту пору мастер резного дела Конрад Оснер.

Петровские ворота

Иоанн Конрад Оснер прибыл в Россию из Нюрнберга в 1703 году, сначала работал в Москве, ас 1710 года – в Петербурге. Впоследствии он участвовал в создании скульптурного оформления фонтанов и каскадов Петергофа, много работал в Летнем саду, вырезал статуи для триумфальных ворот на Невской першпективе (Невском проспекте), возводившихся к прибытию императрицы Анны Иоанновны. Барельеф «Низвержение Симона Волхва апостолом Петром» – самая известная работа Оснера. Русский царь очень ценил мастера за усердие и трудолюбие, и возвёл его в звание придворного скульптора. Скульптором стал и его сын Иоганн. Он работал в период правления дочери Петра – императрицы Елизаветы Петровны.

Деревянные барельефы Петровских ворот, эскизы которых делал Трезини, украшают волюты с изображением воинских доспехов. В 1730-м году их изготовил резчик Пётр Фёдоров, работавший помощником скульптора-декоратора Никола Пино, француза по происхождению.

Никола Пино прибыл на берега Невы в 1716 году с архитектором Жаном-Франсуа Александром Леблоном вместе с другими мастерами. Он был рекомендован царю как мастер, славившийся искусством создания резных деревянных панно для интерьеров. Пино подписал контракт для работы «в резном деле, какое ему прикажут» и проявил себя с самой лучшей стороны. Правда, проработал он в России только десять лет. Вероятно, после смерти царя-реформатора он не нашёл общего языка с окружением взошедшей на престол вдовы Петра Екатерины I.

Об ученике Никола Пино Петре Фёдорове известно, увы, немного. Но совершенно точно, что барельефы «Военные трофеи», исполненные по эскизам Доминико Трезини – его самостоятельная работа. Известно также, что он делал кресло для «Восковой персоны» Петра.

Свинцовый горельеф двуглавого орла – сам по себе удивительное произведение искусства. До его установки более десяти лет ворота украшал раскрашенный под дуб лепной алебастровый герб. В 1716 году царь-реформатор распорядился найти «мастера, который льёт статуи». Через год представитель России в Париже генерал Пётр Лефорт, племянник знаменитого сподвижника Петра I Франца Лефорта, заключил контракт с Франсуа Вассу – литейщиком и скульптором. Он обязывался «лить всякие штуки медные и свинцовые». Едва Вассу приехал в Петербург, как ему предложили исполнить рельефное изображение двуглавого орла для Петровских ворот, ориентируясь на первоначальный образец. Государственный заказ Вассу выполнил с большим искусством, затратив на сложную отливку и чеканку более года. 20 августа 1720 года Трезини сообщил в Канцелярию городских дел: «На петровские ворота в Санктпетербургскую фортецию поставлен вылитый из свинца орёл. Надлежит оной вызолотить золотом». Но канцелярия не спешила, и только весной 1722 года последовало распоряжение – для «крашения орла» направить живописца Александра Захарова и двух «золотарей».

В июне «сусального дела мастеру» Ивану Уварову выдали пятьдесят два золотых червонца. Не в качестве заработной платы, а в качестве рабочего расходного материала. Мастер расплющил червонцы до толщины папиросной бумаги, и в январе 1723 года Захаров получил две тетради «большой руки» с листочками сусального золота. Уже летом ширококрылого двуглавого орла окрасили чёрной краской, а короны на головах, скипетр и держава в когтях, детали щита с рельефом Георгия Победоносца на его груди были вызолочены. Свинцовый орёл весом восемьдесят шесть пудов вызывал удивление современников не только своей тяжестью, но и чёткостью проработки деталей. Орёл остался самой значительной работой скульптора-литейщика Вассу, умершего в 1725 году, вскоре после кончины императора Петра Алексеевича.

Петровские ворота – не единственные в молодой российской столице. Напомним, что этот статус город обрёл в 1712 году, когда на берега Невы переехали английское и голландское посольства. Победы над шведами в морских и сухопутных сражениях отмечались возведением деревянных триумфальных арок, как это произошло, например, в 1714 году.

Гангутская победа ознаменовалась постройкой даже не одной, а двух триумфальных арок. Арку на Троицкой площади, выполненную в стиле барокко, её автор Доминико Трезини украсил живописью, скульптурой, барельефами и орнаментами. 9 сентября под этой аркой прошли победоносным маршем русские войска. В этот же день мимо триумфальной арки – Морских ворот, поставленных над небольшим каналом, подходившем практически к крыльцу дворца Меншикова на Васильевском острове, прошли русские и взятые в плен шведские суда.

Барокко – архитектурный стиль, отличительными чертами которого являются торжественность, пышность, парадность.

Тут следует вспомнить любопытный исторический факт. В ходе морского сражения русские моряки взяли в плен восемнадцатипушечный шведский фрегат «Элефант». В переводе с греческого на русский язык «элефант» означает «слон». Грех было не пошутить по этому поводу. Вот так появилась на Морских воротах картина с изображением орла, «с великой силою на слона» нападающего, и сопровождающейся надписью «Орёл мух не ловит».

Морские триумфальные ворота перед дворцом Меншикова. А.Ф. Зубов. Васильевский остров. 1714 год. Фрагмент

В 1732 году вблизи Зелёного моста через Мойку установили Адмиралтейские, или Вторые триумфальные ворота. Их автор – строитель первого Адмиралтейства Иван Коробов. Через десять лет они обветшали, и по проекту Пьетро Антонио Трезини вместо них построили новые ворота. Любопытно, что в отличие от предыдущих ворот эти были четырёхсторонними, что объяснялось их положением на перекрёстке. Над скульптурами и живописными изображениями трудились резчики из «команды» К. Оснера и художники под руководством Ивана Вишнякова. Эти ворота простояли тоже непродолжительное время.

А Петровские ворота – немые свидетели основания и строительства города – всегда считались совершенно особым, можно сказать, культовым памятником. Ворота регулярно иллюминировались в честь различных побед.

В 1709-м – в честь Полтавской победы, в 1714-м – в честь победы при Гангуте и Гренгаме. Конечно же, в 1721-м, после заключения Ништадтского мира.

Впоследствии Петровские ворота стали свидетелями совершенно других побед. А именно – побед полицейского государства над свободомыслием и вольнодумством. Петропавловская крепость превратилась в тюрьму для политических заключённых. Их провозили в тёмные и сырые камеры казематов через Петровские ворота.

Вторые Адмиралтейские триумфальные ворота