Алексей Фёдоров

Партизаны «Деда Якова» действуют

© Алексей Фёдоров, 2025

ISBN 978-5-0065-4367-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Тысячелетняя история нашего Отечества отмечена героическими и трагическими страницами, суровыми испытаниями, предельным напряжением сил для достижения ярких, незабываемых побед в боях и на трудовом фронте. Безусловно, одним из периодов истории России в котором отразилось всё – от глубочайшей трагедии и жертвенности до величайшей радости Победы и воцарения мира – это Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

Советский народ, вынесший все тяготы и лишения военного времени, заплативший миллионами жизней, обрёл Великую Победу только благодаря консолидации общества. Для достижения Победы над фашистской Германией и её союзниками огромную роль сыграло не только обеспечение войск военной техникой и боеприпасами, талант полководцев и решимость командиров, но и патриотизм, интернационализм, честь и достоинство каждого гражданина Советского Союза, вложившего свои силы и средства.

В период Великой Отечественной войны Советскому Союзу противостояла коалиция нескольких государств, возглавляемых фашистской Германией, мощь военной силы, ресурсов и предприятий большей части Европы. От исхода этого противостояния зависела дальнейшая судьба многих стран и народов, многих миллионов жителей Земли.

В настоящее время, в период проведения специальной военной операции, России, как и тогда, противостоят многочисленные силы стран Запада, пытающиеся диктовать свои правила всему мировому сообществу. Задача России – одержать убедительную победу в данном противостоянии, чтобы доказать значимость каждого суверенного государства для развития всего народонаселения планеты в целом.

Одним из важнейших аспектов истории Великой Отечественной войны является широкомасштабное партизанское движение, зародившееся практически с первых дней боевых действий на территории Советского Союза. Партизаны, сплочённые любовью к Родине, несгибаемой волей и непреклонной решимостью очистить свою родную землю от захватчиков и оккупантов, смело действовали в тылу врага. Многие партизанские соединения и отряды вписали свои славные страницы в историю войны. Многие партизаны за совершённые подвиги отмечены государственными наградами.

В данной книге представлено описание боевых действий в тылу врага одного из многих партизанских подразделений – 5-го Ленинградского партизанского полка под командованием К. Н. Воловича, который действовал в начальный период войны – в августе-сентябре 1941 г. на территории юго-запада Ленинградской области (ныне – территория Псковской области).

Объектом данного исследования являются действия крупных организованных партизанских подразделений в начальный период Великой Отечественной войны.

Предметом исследования – действия 5-го Ленинградского партизанского полка (ЛПП).

Опираясь на опубликованные научные исследования, широко используя впервые вводимые в научный оборот архивные документы, общей целью данной работы видится рассмотрение аспектов формирования, продвижения в тыл врага, обеспечения, боевой работы, работы с местным населением, отражения нападений со стороны противника, выхода обратно в советский тыл 5-го ЛПП летом-осенью 1941 г. на территории Северо-Запада России.

Исходя из этой цели, поставлены следующие задачи:

– в хронологическом порядке подробно описать события, происходившие с личным составом 5-го ЛПП;

– раскрыть процесс формирования полка;

– рассмотреть материальное обеспечение, обеспечение вооружением и военной техникой;

– охарактеризовать подготовку и моральное состояние партизан в различные периоды действий;

– дать описание боевых действий против карательных и иных подразделений противника, проанализировать их итоги и влияние на развитие событий;

– определить специфику партизанской деятельности в начальный период войны;

– охарактеризовать выдающихся партизан полка, рассмотреть их действия, последующую судьбу и работу;

– изучить наследие 5-го ЛПП (могилы, памятные знаки, музеи, книги, статьи, работу ветеранских организаций и т.п.)

Хронологические рамки исследования охватывают события с июля 1941 г. – момента формирования 5-го ЛПП в Ленинграде – по ноябрь 1941 г, когда разрозненными группами большинство партизан вышли в советский тыл. Территориальные рамки исследования ограничены территорией города Ленинграда и Ленинградской области по состоянию на 1941 г. (ныне это фактически территория Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей).

Большинство партизанских подразделений и отрядов, отправленных и оставшихся в тылу врага летом 1941 г., с наступлением холодной осени либо прекратили свою боевую деятельность, либо вышли в советский тыл.

С осени 1941 г. руководство партизанским движением в Ленинградской области перешло к созданному Ленинградскому штабу партизанского движения, сумевшему сформировать несколько партизанских соединений, которые начали свой боевой путь именно в те дни. Именно осенью 1941 г. начали боевые действия в тылу врага прославленные 2-я Ленинградская, 4-я Старорусская, 1-я и 2-я Особые Ленинградские партизанские бригады, сменившие своих предшественников – партизанские полки, истребительные и партизанские отряды, сформированные партийными органами власти и штабом Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО).

К источниковой базе представленного исследования относятся в основном достаточно подробные доклады командира полка К. Н. Воловича, которые хранятся в ЦГАИПД СПб и полностью представлены в приложении. Их дополняют отчёты и донесения комиссара полка Н. И. Щекина, командира батальона П. В. Сенина и других партизан. Некоторые события восстановлены по воспоминаниям, которые вошли в книгу «Жар далёких костров». Невозможно всесторонне изучить ситуацию на оккупированных территориях без ознакомления с немецкими документами. На рассматриваемой территории в конце июля – сентябре 1941 г. охраной тыла наступавших частей 4-й танковой группы вермахта занималась 285-я охранная дивизия. Журнал с отчётами о действиях подразделений и частей дивизии хранится в Национальном архиве США (National Archives and Records Administration – NARA) и доступен в виде оцифрованных кадров микрофильма. Многие события в советских и немецких документах описаны похожим образом. Невозможно напрямую сравнивать эти источники, так как в каждом из них присутствуют свои условности, существующие документы не претендуют на полноту описания событий.

Большая часть документов публикуется впервые.

Важным источником сведений о действиях 5-го Ленинградского партизанского полка стали археологические находки на территории Струго-Красненского района Псковской области, обнаруженные в результате поисковых работ отряда «Поиск». Подробно о находках будет рассказано ниже.

Некоторыми современными исследователями существенно принижается значение действий партизан в начальный период войны. Действительно, если сравнивать результаты с масштабным партизанским движением на территории Северо-Западного региона России осенью 1943 – зимой 1944 г., то результаты, которых добились партизаны 1941 г., кажутся несущественными. Но не стоит забывать о том, в каких условиях они действовали, какими ресурсами располагали, какие задачи перед ними ставились…

Гитлеровские войска, 22-го июня 1941 г. начав свой путь в Прибалтике, уже через 17 суток заняли Псков и продолжали столь же активно наступать. Стремительный захват всей территории Прибалтики и западной части Ленинградской области резко снижал возможность местного населения к сопротивлению, снизил веру в боевые качества Красной армии, в предусмотрительность и мудрость руководства страны. Многим оставшимся на оккупированной территории казалось, что оккупанты пришли всерьёз и надолго. Отсутствие правдивой информации о положении на фронтах, действенность фашистской пропаганды также негативно сказывались на настроениях местного населения.

Именно в эти сложные дни появление партизан, осуществлявших борьбу против оккупантов, говорящих с населением, разъяснявших позиции руководства страны и командования Красной армии, освещавших происходящие события с другой позиции, сыграло свою позитивную роль в понимании действий врага местным населением.

На многих оккупированных территориях Ленинградской области присутствие партизан было периодическим, на некоторых – практически постоянным. Что приводило к рассредоточению сил и средств охранных дивизий противника, которые в постоянном режиме боролись с партизанами и диверсантами. Для борьбы с партизанами привлекались и боевые части, и национальные формирования, и полицейские, но решительно победить партизан они не смогли. Любое перемещение по оккупированной территории немецких военнослужащих было сопряжено с постоянной угрозой нападения или диверсии. Партизаны своим присутствием создавали обстановку постоянной опасности для оккупантов.

Безусловно, в начальный период войны, при отсутствии опыта партизанской деятельности в тылу врага и организации современного партизанского сопротивления, невозможно было осуществить все задачи, какие ставились перед партизанскими подразделениями. Несомненные просчёты при формировании, снабжении, организации связи, постановке задач приводили к отсутствию результата, а зачастую – к трагедии, к пленению, к гибели большого числа бойцов и командиров. Именно поэтому важен в целом позитивный опыт боевой деятельности 5-го Ленинградского партизанского полка, который активно вёл борьбу в тылу врага при полном отсутствии связи и снабжения, и успешно вышел в советский тыл.

Опыт ведения партизанской борьбы на примере 5-го полка был изучен уже к 1942 г. сотрудниками Ленинградского штаба партизанского движения. Все позитивные и действенные моменты организации партизанского сопротивления 5-го полка были внедрены при обучении, формировании и ведении боевых действий множества партизанских подразделений и соединений.

Начало войны. Формирование Ленинградской армии народного ополчения

Утром 22 июня 1941 г. мирные жители Ленинграда и области узнали, что без объявления войны Германия напала на Советский Союз.

На следующий день развернулась широкая мобилизация в Красную армию военнослужащих запаса, а также автотранспорта, лошадей и повозок. Добровольцами пришли в военкоматы вчерашние десятиклассники и лица, не подлежащие призыву. Поток добровольцев, не попадавших под условия мобилизации, был огромен. Народный порыв к защите своей Родины в Ленинграде был масштабен.

23 июня на совещании второй секретарь Ленинградского горкома А. А. Кузнецов, заведующий военным отделом горкома партии И. А. Верхоглаз, начальник военного отдела исполкома Ленгорсовета Ф. Ф. Расторгуев решили одновременно с проведением плановой мобилизации начать формировать в Ленинграде народное ополчение.

25 июня в Ленинград из отпуска прибыл секретарь ЦК ВКП (б), первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) А. А. Жданов. 27 июня на заседании в Смольном было принято окончательное решение о необходимости формирования народного ополчения. В тот же день начальник штаба Северного фронта генерал-майор Д. Н. Никишев доложил Военному Совету фронта «О формировании в Ленинграде армии добровольцев». Согласно принятому решению предполагалось в интересах обороны Ленинграда срочно сформировать стотысячную армию как особый резерв командования фронта. Данная армия должна была состоять их шести стрелковых дивизий штата военного времени, комплектовалась рабочими, служащими и интеллигенцией Ленинграда в возрасте от 18 до 40 лет в добровольном порядке. Отбор и формирование производился по территориально-производственному принципу: предприятие – подразделение, район – соединение1.

В тот же день Военный Совет Северного фронта обратился в Ставку Главного командования с просьбой разрешить сформировать в Ленинграде с учётом территориально-производственного принципа армию численностью в 100 000 человек, преимущественно из рабочих, служащих и студентов. Отбор добровольцев возлагался на горвоенкомат и горком ВКП (б) и должен был быть закончен к 3 июля 1941 г. Формирование управления армии возлагалось на Штаб Ленинградского военного округа. Командующим армией назначался генерал-майор А. И. Субботин, начальником штаба армии полковник С. М. Никитин, членами Военного Совета Л. М. Антюфеев и бригадный комиссар Н. М. Жмакин2. 28 июня Ставка Главного командования утвердила план организации добровольческих дивизий Ленинграда.

29 июня районные комитеты партии города на Неве приняли постановление о формировании добровольческих частей и подразделений. К исходу дня были образованы Военный Совет и Политотдел армии добровольцев Ленинграда. Политотдел возглавил заведующий военным отделом Ленинградского горкома И. А. Верхоглаз.

30 июня во всех районах города началась массовая вербовка и отбор добровольцев.

1 июля на совещании в Смольном под председательством А. А. Жданова проходило совещание, на котором обсуждались вопросы мобилизации, вооружения, снабжения, обучения и организации армии. В том числе обсуждался вопрос об организации партизанских отрядов и диверсионных групп3.

3 июля по радио выступил Председатель Государственного Комитета Обороны и Председатель Совета Народных Комиссаров И. В. Сталин, который в заключение своего выступления сказал: «Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной армии. В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину – в нашей Отечественной войне с германским фашизмом»4.

4 июля чрезвычайная Комиссия по вопросам обороны Ленинграда5 в числе прочих приняла решение «О формировании Ленинградской армии народного ополчения», в котором численность армии доводилась уже до 200 000 человек в составе 15 дивизий по числу районов города. Призыву подлежали рабочие, служащие и студенты в возрасте от 18 до 50 лет6. В тот же день Военный Совет Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) постановил начать формирование трёх сводных стрелковых дивизий народного ополчения (ДНО) и в срок до 7 июля подготовить их к отправке на Лужский рубеж.

По состоянию на 15 июля 1941 г. первые три дивизии народного ополчения насчитывали в своём составе более 30 000 человек и уже вели бои с противником.

Формирование

5-го Ленинградского партизанского полка

В соответствии с территориальным принципом, заложенным при формировании соединений ЛАНО, в Свердловском районе7 Ленинграда приступили к формированию дивизии народного ополчения. Командиром дивизии был назначен полковник Г. И. Шолев.

По состоянию на 3 июля в Свердловском районе отобрано штабом формирования 7809 добровольцев, принято в части ЛАНО 6070 человек (около 50% требуемого), командно-политический состав был подобран не полностью8.

К 10 июля в составе формировавшейся Свердловской ДНО насчитывалось:

1-й стрелковый полк – 1206 чел.

2-й стрелковый полк – 785 чел.

3-й стрелковый полк – 1580 чел.

Артполк – 209 чел.

1-й отдельный батальон – 1048 чел.

2-й отдельный батальон – 1049 чел.

Отдельный танковый батальон – 157 чел.

Рота связи – 56 чел.

Сапёрная рота – 87 чел.

Авторота – 42 чел.

Комендантский взвод, разведотряд – 34 чел.

Штаб дивизии – 77 чел.

Итого: 6330 чел.9

К 12 июля из состава дивизии выбыли два отдельных батальона, которые направлены как 15-й и 16-й отдельные пулемётно-артиллерийские батальоны10 в состав Красногвардейского укрепрайона11. А также в основном из состава 3-го стрелкового полка был сформирован 5-й отдельный истребительный полк численностью 1025 чел. Численность Свердловской ДНО упала до 3272 чел12.

***

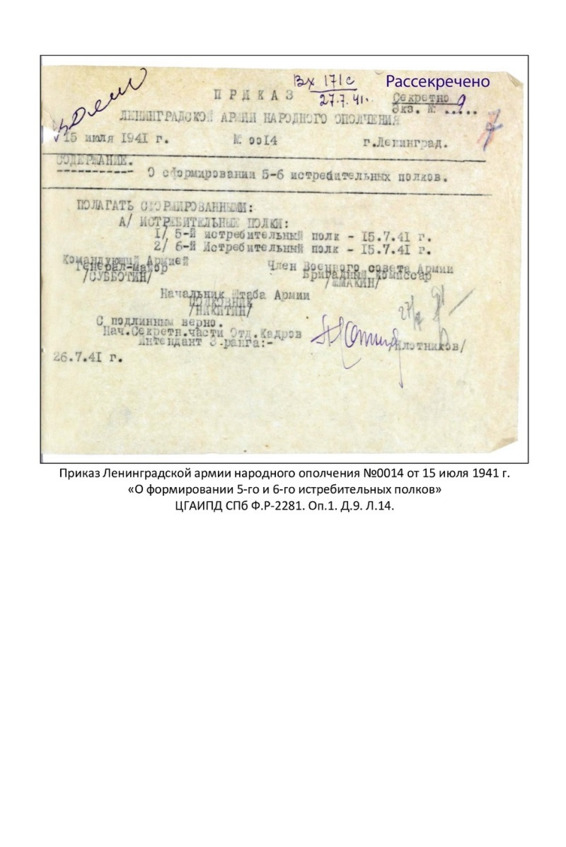

Приказом Главнокомандующего Северо-Западного направления маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова развернулось формирование истребительных полков, которые предназначались для действий в ближнем тылу противника.

Приказом ЛАНО от 16 июля 1941 г. было подтверждено формирование 13 июля четырёх истребительных полков:

1-й истребительный полк из состава 5-й дивизии Куйбышевского района,

2-й истребительный полк из состава 4-й дивизии Дзержинского района,

3-й истребительный полк из состава истребительных батальонов НКВД №№50, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 68, 69, 72, 82, 83 и батальона К. Д. Карицкого,

4-й истребительный полк из состава истребительных батальонов НКВД №№51, 54, 58, 60, 65, 66, 67, 70, 81, 84, 85 и пограничников13.

Кроме вышеперечисленных подразделений к 15 июля сформированы из состава Свердловской дивизии – 5-й истребительный полк, из состава Петроградской дивизии – 6-й истребительный полк14.

***

В составе Свердловской дивизии в кратчайшие сроки был сформирован 5-й истребительный полк. Командиром полка назначен военинженер 3-го ранга Константин Николаевич Волович, занимавший ранее должность начальника 2-го (разведывательного), а впоследствии 1-го (оперативного) отделения штаба Свердловской дивизии15.

Как вспоминал К. Н. Волович, формирование полка началось 9 июля 1941 г. Утром 9 июля его вызывал командир дивизии и назначил командиром 5-го полка.

10 июля был подобран и утверждён командно-политический состав полка – командиры и комиссары батальонов, командиры и политруки взводов. Подбор осуществлялся политотделом Свердловской дивизии.

10 июля комиссаром полка назначен Ковалёв. К исходу дня в полк было записано около 600 человек из состава Свердловской дивизии, большинство – рабочие предприятий Свердловского района, таких как Балтийский завод им. С. Орджоникидзе (завод №189), завод им. Молотова, Электроаппарат и др. Бойцы сдали на хранение все документы.

11 июля личный состав полка переведён из здания Горного института, где располагалась Свердловская дивизия в здание школы на Косой линии Васильевского острова. Назначен новый комиссар полка – батальонный комиссар Н. Ф. Сенкевич. Проведено первое совещание командного состава полка, в котором не оказалось ни одного кадрового офицера. В составе полка планировалось девять батальонов (отрядов) численностью до 100 человек в каждом. Батальон состоял из 4-х взводов по 25 человек. Основная боевая единица – взвод. Предполагалось, что взвод должен был действовать автономно для лучшей маневренности и скрытности передвижений.

Состав полка пополнился прибывшим отрядом в 80 человек из состава 20-й дивизии войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности16. Прибывшие в составе этого отряда кадровые офицеры заняли командные должности в полку, например, четыре офицера были назначены командирами батальонов, старший лейтенант Ф. И. Рудаков назначен командованием дивизии заместителем командира полка по строевой части. Из личного состава 20-й дивизии войск НКВД образован 10-й батальон полка.

Одновременно прибыла группа оперативных работников Ленинградского Управления НКВД, численностью 16 человек, старший группы – Л. Н. Климов, его заместитель – Б. Г. Назаров.

Медицинская служба полка состояла из девяти студентов Первого медицинского института – по одному фельдшеру на батальон.

Получена радиоаппаратура – радиостанции батальонного звена типа «РБМ». Организован радиовзвод, который возглавил Е. Н. Городецкий.

Полк получает вооружение: более 100 винтовок СВТ калибра 7,62 мм, которые распределяются по 10—15 на каждый батальон, остальные вооружаются немецкими винтовками «Маузер» (Mauser Gewehr 98) калибра 7,92 мм.

Вечером 11 июля командиры и комиссары подразделений истребительных полков были собраны в Смольном. В Шахматном зале Смольного проходило совещание командного и политического состава подразделений, направляемых в тыл врага. Председательствовали на совещании Главнокомандующий войсками Северо-Западного направления маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов и секретарь ЦК ВКП (б) А. А. Жданов.

Жданов и Ворошилов поставили перед партизанами основные задачи, которые должны были решать их подразделения: задерживать продвижение вражеской моторизированной пехоты, расстраивать их порядки, наносить потери в живой силе и транспорте, разрушать мосты и связь, уничтожать обозы и склады. Кроме того, вынуждать противника оттягивать полевые части для охраны тылов и коммуникаций. Действия партизан должны быть неожиданными для противника, необходимо постоянно маневрировать, нападать из засад. Партизаны должны избегать открытого противостояния с регулярными войсками.

Конкретные боевые задачи и указание местности, где предполагалось вести боевые партизанские действия, должны быть получены в штабе Северо-Западного направления.

От имени партизан выступил командир 5-го полка К. Н. Волович, который горячо говорил о предстоящей борьбе и дал от имени всех партизан клятву коммуниста, шедшего выполнять боевое задание. Чувства переполняли присутствующих, настроение всех собравшихся было приподнятое.

В штабе Северо-Западного направления, куда после совещания в Смольном, отправились партизанские командиры, конкретных инструкций получить не удалось.

12 июля командир 5-го полка провёл совещание с командно-политическим составом подразделений, на котором уточнил тактические задачи, предъявил собственные требования к бойцам и командирам, предупредил о трудностях, поставил задачи по подбору разведчиков в подразделениях. Кроме того, рассказал о своём личном опыте участия в Гражданской войне.

Личный состав полка в течение дня продолжал получать оружие, боеприпасы и снаряжение.

13 июля в Смольном проведено повторное совещание старшего командно-политического состава оставшихся в Ленинграде полков под председательством А. А. Жданова. Присутствовали командир Свердловской дивизии полковник Г. И. Шолев, комиссар дивизии П. И. Герасимов и командир 5-го полка К. Н. Волович. Командир полка выступил перед присутствовавшими, дал клятву партизана.

Вечером того же дня полк в полном составе присутствовал на митинге во Дворце Культуры им. Кирова на Васильевском острове. С напутственным словом к партизанам обратился второй секретарь Ленинградского горкома А. А. Кузнецов. Также выступили член Военного Совета ЛАНО Л. М. Антюфеев и командир Свердловской дивизии полковник Г. И. Шолев. От имени бойцов выступил командир полка К. Н. Волович, который повторил слова клятвы на верность Родине и партии от имени всех бойцов.

Полк готовился к отправке, но до сих пор около 300 человек (7, 8 и 9-й батальоны) не получили обмундирования, частично отсутствовало вооружение. Только в полночь в школу на Косой линии привезли недостающие винтовки.

Для переброски личного состава полка поздно вечером были предоставлены трамваи, которые довезли партизан, их вооружение и имущество до Витебского вокзала.

Отправкой эшелона руководили А. А. Кузнецов, заведующий военным отделом горкома партии И. А. Верхоглаз, комдив Г. И. Шолев.

Ночью на вокзал были доставлены 20 автоматов ППД, личное оружие командиров (пистолеты ТТ) и патроны к ним, гранаты, бинокли, компасы, консервы. Шинелей, тёплого белья, плащ-палаток бойцы так и не получили.

Документы у всех бойцов и командиров были заранее изъяты. Ни у кого никаких документов не было. Знаков различия также не было. Исключение было сделано только для командира полка, который оставил в петлицах «шпалы» военинженера 3-го ранга, что соответствовало званию капитана. В дальнейшем к нему так и обращались – «товарищ капитан».

В эшелоне, в пассажирских вагонах размещались партизаны 5-го и 6-го партизанских полков. Начальником эшелона назначен командир 5-го полка К. Н. Волович. После размещения личного состава, боеприпасов, принятия мер охраны и противовоздушной обороны, Волович доложил А. А. Кузнецову о готовности к отправлению. В 4:30 14 июля эшелон отправился в Новгород.