Алексей Николаевич Кукушкин

Бронированные джонки Цыси и Микадо. Идеальный Российский императорский флот

© Алексей Кукушкин, 2025

ISBN 978-5-0065-9014-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление

Под сенью Андреевского флага, Российский императорский флот, ведомый мудрым руководством великого князя Алексея Александровича и неутомимой энергией управляющего Морским министерством Николая Матвеевича, совершил невозможное – в яростных схватках на просторах Европы он сокрушил мощные флоты Австро-Венгрии и Германии, превосходившие его числом, но не духом. Эти победы, добытые кровью и отвагой русских моряков, не только принесли империи неувядаемую славу, но и обогатили её флот десятками трофейных кораблей, вставших под русские вымпелы. Так был заложен фундамент новой морской эпохи, когда Россия из претендента на морское могущество превратилась в грозную владычицу морей, чьи пушки диктовали волю государеву от Балтики до Средиземноморья.

В Европе все уверовали в силу кораблей под Андреевским флагом и сложившееся статус кво, с полным доминированием Российской империи в бассейнах Балтийского и Черного морей. Вновь, по отношению к торговому триколору, все стали добрыми и пушистыми. Российская империя кормила продуктами всю Европу, а железом марки «Соболь1» покрыта не только крыша английского парламента и сооружена стропильная система Зимнего дворца, но и метал с Урала использовался в сооружении каркаса статуи Свободы и Эйфелевой башни, не говоря уже об других, менее ответственных конструкциях.

Хотя железные дороги, сталелитейные заводы и городской транспорт Российской империи фактически принадлежали иностранным капиталистам – немцам, французам, англичанам и бельгийцам, а волжские пароходы и нефтяные промыслы контролировались шведской династией Нобелей, это не мешало Николаю II строить грандиозные планы. Империя, чья промышленность во многом зависела от западных инвестиций, тем не менее, рвалась к самостоятельности и величию.

Одним из первых шагов молодого императора стала масштабная календарная реформа, превратившая личную хронологию Романовых в официальную хронографию всей державы. Хотя подробности этого преобразования – тема для отдельного повествования, его отголоски звучат в разговорах героев этой книги, то с восхищением, то с недоумением обсуждающих нововведения царя.

Николай II, одержимый мечтой затмить мифологизированное наследие Петра I, обратил свои амбиции на Восток. Это было не просто декларативное стремление – император жаждал подлинных завоеваний, способных вознести его имя выше всех предшественников. И если экономика империи пока держалась на иностранных кредитах, то её военная мощь и политическая воля уже готовились к рывку, призванному перекроить баланс сил в Евразии.

Политические амбиции Николая II столкнулись с суровой реальностью. Помимо унизительного инцидента в Оцу (1892), когда японский полицейский нанес удар мечом по голове цесаревича, добавилась и хроническая нехватка средств в казне. Российская империя, словно лакомый пирог, была уже поделена между европейскими кредиторами, оставив императору лишь жалкие крохи: финляндские таможенные пошлины (вдвое ниже общероссийских) и сомнительные лесные концессии на реке Ялу. Сибирская древесина, однако, была низкого качества и едва ли годилась даже для временных построек – а строить предстояло в огромных масштабах.

К тому же, Цинский Китай, несмотря на отдельные поражения, вовсе не собирался уступать. Напротив, Пекин выжидал момента, чтобы не только вернуть утраченное, но и отхватить кусок за счет ослабевшего соседа – будь то земли или даже военные корабли.

Даже Япония, чей флот уступал российскому по всем статьям и был равен лишь эскадре Тихого океана, весьма слабой в военном отношении, отказалась от политики умиротворения. Вместо ожидаемых Петербургом уступок Токио демонстративно наращивал военные расходы, закупая британские, германские и французские корабли и готовясь к конфликту. Для Николая II это стало оскорблением: как могла эта «страна самураев», ещё недавно бывшая закрытой от мира, бросать вызов великой империи?

Но проблема была глубже. Япония, в отличие от России, не просто зависела от иностранных кредиторов, а все целиком и полностью строила на них. Её реформы, начатые после Реставрации Мэйдзи, не создали устойчивую экономику, способную финансировать войну. В то время как русская казна пустовала, японцы строили верфи, обучали офицеров и, что важнее, вырабатывали четкий стратегический план на победу в войне и оплату кредитов лишь за счет побежденного противника! Их отказ идти на уступки был бравадой. Самураи знали, что время работает не на них. Решительные действия требуются здесь и сейчас.

Ситуацию на свои места, должен был поставить, как это и случалось ранее, Российский императорский флот. Именно с такими намерениями и шли корабли под Андреевским флагом на восток, сквозь бури и волны. У них плохо работали паровые машины и довольно часто выходили из строя. Прогорали трубки в котлах и заканчивался уголь. Матросы ели пресную пищу, мучались от жары, а также изнурительных угольных погрузок. В техническом плане: отсыревал порох и взрывчатка, как в снарядах, так и в зарядах; в трюмах заводились крысы и змеи, чувствовалась сырость и затхлость. Русские корабли, ощетинившиеся орудиями, шли сквозь штормы и туманы, ведомые не просто приказами, но священным девизом: «За Веру, Царя и Отечество». Их стальные борта, изъеденные солёными ветрами, их палубы, исхлёстанные океанской волной, хранили следы тысяч миль трудного пути. Но ни штормы, ни козни врагов, ни сомнения малодушных не могли свернуть их с курса. Их миссия была ясна – нести порядок в хаос Азии, где древние предрассудки и местные обычаи слишком часто затмевали разум. Они приходили не как завоеватели, но как сила, готовая утвердить справедливость даже через гром орудийных залпов. И если местные правители предпочитали упрямо цепляться за отжившие традиции, попирая здравый смысл и право, то русские комендоры без колебаний напоминали им, что прогресс не остановить.

Так, сквозь пороховой дым и звон скрещённых шпаг, рождался новый порядок. Корабли с двуглавыми орлами на форштевнях не просили разрешения – они диктовали условия. И в этом был высший смысл: ибо там, где восток цеплялся за средневековье, Россия несла будущее. Пусть не все понимали это сразу. Рано или поздно даже самые упрямые осознают – когда говорит русская пушка, спор окончен.

Святой Фрументий, апостол Эфиопии

События конца 1896 года

В октябре, молодой император Николай II, получил из проверенных источников сведения, о том, что королевство Италия захватила Эфиопию и неприятного разгрома армии короля Эммануила2, как в нашей реальности, не произошло, хоть макаронники и потеряли сорок пять тысяч человек, против ста одиннадцати тысяч тысяч у защитников, родины древнего христианства – Эфиопии.

На балканах восстанавливал свою власть упрямый рутинер Франц Иосиф. В молниеносной операции, напоминающей удар гильотины, австро-венгерские войска смели черногорскую оборону. Десять тысяч павших габсбургских солдат стали кровавой платой за покорение горного края – шестьдесят тысяч черногорских ополченцев, наследников многовековой традиции сопротивления, были поставлены на колени за считанные недели. Последовавшие чистки среди местных вождей выжгли саму возможность организованного сопротивления. Теперь в Цетине и Подгорице звучала не песня о свободе, а сухой стук австрийских сапог по брусчатке – империя методично встраивала «орлов Ловчена» в свою бюрократическую машину, оставляя им лишь декоративные роли в новой системе.

Тем временем, на морских просторах разворачивалась не менее впечатляющая стратегическая игра. Броненосец «Пересвет» совершил беспрецедентный для русского флота манёвр: Виртуозно преодолел узости Малого Бельта (где фарватер сужается до 500 метров); Бросил вызов коварным течениям Большого Бельта; Прошёл «игольным ушком» Эресунна; Преодолел открытые воды Каттегата и Скагеррака.

Его появление в Ла-Манше стало морским эквивалентом шахматного цугцванга – британский флот, привыкший считать эти воды своей вотчиной, получил наглядный урок русской навигационной смелости. Капитан 1-го ранга Орлов, командовавший кораблём, в судовом журнале сухо отметил:

«Проход осуществлён без инцидентов, если не считать переполоха среди датских и шведских лоцманов».

Эти параллельные события: стремительное завоевание Черногории и дерзкий переход «Пересвета», демонстрировали новую реальность европейской политики: «Кто сильнее и активнее, тот и прав!»

На суше империи действовали с пугающей решимостью, на море – с холодным расчётом. И если австрийцы устанавливали новый порядок огнём и штыком, то русские моряки доказывали: их флот способен на такие манёвры, о которых в адмиралтействах Лондона и Берлина прежде и не помышляли. Вена праздновала победу над горцами, Петербург же вёл свою игру, куда более тонкую, но не менее значимую для будущего империи.

Другой отряд кораблей Российского императорского флота, состоящий из броненосца «Ослябя» и крейсеров «Генерал-Адмирал» и «Минин» прошел проливы Босфор и Дарданеллы и, в настоящий момент, находиться где-то при входе в Суэцкий канал.

Император Николай II, проявляя монаршью заботу о личном составе, аки «отец о детях», запросил телеграфом о состоянии кораблей и команд, преследуя свои интересы и своей семьи (впрочем, всем так поступать не зазорно). Он гордился победой Российской империи над двумя европейскими соседями в виде Австро-Венгрии и Германии, так как эти страны образовались при распаде огромной Руси, правившей всем земным шаром, на десяток государств помельче. Но это было в прошлом. А сейчас требовалось разобраться с огромной империей расположенной в Азии, а именно Срединные государством, как они сами себя называли, – империей Цин, раздираемой внутренними противоречиями и разъедаемой, как ржавчиной, опиумом. Дело было все в том, что когда англичане прибыли в Китай (назовем его понятным нам названием), то европейцам попросту было нечего предложить местному населению, так как промышленная продукция, еда и побрякушки недотягивали до того, к чему там привыкли.

Золота и серебра в Китае было несравненно больше, нежели могли представить англичане. Единственное, что «зашло» был опиум, произраставший в огромных объемах в соседней Индии. Именно из за него, и разразились опиумные войны. Империя Цин проиграла и допустила этот страшный товар, на свой внутренний рынок, который, как раковая опухоль, стал разъедать организм мощного государства изнутри. Но империя была на столько мощной и необъятной, что смогла справиться и с этим, всячески минимизируя последствия употребления своими гражданами смертоносного зелья, поджигая склады с товаром и устраивая нападения на перевозчиков отравы, а также заменяя проштрафившихся чиновников.

Обстрел китайских джонок английскими кораблями, во времена Опиумных войн

Империя Цин решила усилить свою армию и флот, чтобы в честном бою отстоять право своих граждан не употреблять подобную дурманящую отраву. На государственные деньги были построены корабли и вооружена армия. В данный момент, как знал Николай II, государь от германо-датской крови, шла война между империей Цин и Японской империей, но с большой натяжкой, так как флота у маленького островного государства фактически не было и многие военные действия были из оперы «ударил и убегай, чтобы тебя не схватили».

Императора Николая II (в данной реальности он еще и Георг V), к торговле опиумом, не допускали дельцы из лондонского Сити, так как такая корова нужна была им самим, но закупать в Китае чай, по самым дешевым ценам, а лучше вообще даром, хотелось до трясучки. Еще самодержца манили огромные лесные запасы в Корее, так как вся Сибирь, принадлежащая Российской империи была «голая», без лесных насаждений3, а в Корее горы защитили древесные массивы существовавшие еще до потопа, который громадной волной прошелся по всему Дальнему востоку и огромным пространствам Сибири, оставив после себя вечную мерзлоту4.

Но на пути подобной экспансии Российской империи, со всех сторон окруженная казачьими войсками, лежала империя Цин. Если в нашей с Вами реальности она проиграла Японо-Китайскую войну 1895 года, то здесь дело шло к явной победе флота и войск императрицы Цыси. Соответственно, Корея не отделалась от огромного государства, а осталась вассальной. Полуостров Ляодун – древняя родина династии Маньчжуров и остров Тайвань, некогда отвоеванный у голландцев, остались во власти континентального Китая. Все пришлось решать Николаю II и его министрам самим, а не загребать жар чужими руками.

Но тут, перед тридцативосьмилетним императором, возникла еще одна проблема. Если в нашей с Вами реальности он просто взял и сменил управляющего Морским министерством, на своего человека, а великого князя отодвинул в сторону деньгами и балеринами, на которых эти безумные средства и тратились, то здесь у Алексея Александровича имелся огромный авторитет в виде победы флота, который он создал, в целом ряде морских сражений над двумя мощнейшими соперниками и отодвинуть его в сторону было делом сложным и бесперспективным, если только он бы сам подобного не пожелал, найдя себе развлечение по душе.

Слава великого князя сравнилась со славой Нельсона и Нахимова, а в чем-то и превзошла их. Император Российской империи мог только нижайше просить у своего дяди корабли, чтобы решить вопрос на Тихом океане. Сам дядя Алекс был категорически против вражды с огромным Срединным государством. Так как если в победе флота он не сомневался, пусть с теми или иными потерями, которые модно было бы легко восполнить, то с положением дел на суше у него были огромные вопросы. Великий князь знал много генералов-дуболомов и совершенно их не ценил. Да и что можно поделать, пусть вооруженным, обученным полкам и бригадам, когда на тебя идет неприятель в десять или тридцать раз больший в численности?

Но тем не менее император просил дядю решить вопрос с Азиатскими странами и отказать ему, в подобном вопросе, было решительно невозможно:

«Я дам в Ваше распоряжение, Ваше императорское величество, все корабли которые базируются на порт Владивосток, а также туда идут: броненосцы „Ослябя“ и „Пересвет“, а также два броненосных крейсера», – в разговоре пообещал дядя Алекс.

«Я так понимаю, – произнес Николай II на чистейшем германском языке, так как собеседникам было удобнее изъясняться именно на нем, – что Вы сами дистанцируетесь от подобного дела, предпочитая постоянно проверять Балтийский и Черноморский флоты, держа свою штаб-резиденцию вообще, неслыханное дело, в Париже?»

«Что плохого в Париже? Еще султан Османской империи открыл в 1860 году военную школу в Париже, а у меня всего лишь штаб-квартира, ведь теперь у нас есть еще и остров Гельголанд, фактически кость в горле у Веймарской республики. На нем я распорядился базироваться отныне 1-й бригаде броненосцев Практической эскадры Балтийского флота, чтобы они всегда были у меня под рукой».

«Но как же я, адмирал флота Тихого океана должен победить флот империи Цин, когда у врага в наличии шесть броненосцев, три броненосных крейсера, девятнадцать бронепалубных и чертова дюжина миноносцев?»

«Что Вы от меня то хотите? Я и так сделал, все что могу. Во Владивостоке сосредоточены шесть броненосных крейсеров-рейдеров типа „Минин“, два новых бронепалубных крейсера типа „Океания“ с шестью 4,7-дюймовыми орудиями каждый, один старый бронепалубный „Витязь“ и пара канонерок: „Маньчжур“ с „Корейцем“, а также четырнадцать миноносцев с двумя и тремя аппаратами для пуска мин каждый. Даже они одни перетопят половину флота под желтым флагом с изображением дракона», – спросил генерал-адмирал.

«Хочу, чтобы Вы еще отправили туда новейшие наши броненосцы типа „Петропавловск“, как для усиления, так и для испытаний», – непреклонно высказал свою волю император.

«В целом, я не против, – согласился великий князь, так как уже изрядно утомился от постоянных морских сражений, – но строиться им еще месяцев девять, потом оснащение и переход на Дальний восток, так что не обостряй отношения с соседями до предела, прояви дипломатичность и не нарывайся на конфликт тогда и Алексееву передай то-же самое, так как он достойный сын своего отца, может и дров наломать с горяча».

«А эффективно ли у нас используются все те верфи, что сейчас работают?» – задал каверзный вопрос Николай II и так понявший, что лезть на рожон, как по отношению к китайцам, так и к дяде, не стоит, огрести можно, как от одного, так и от другого.

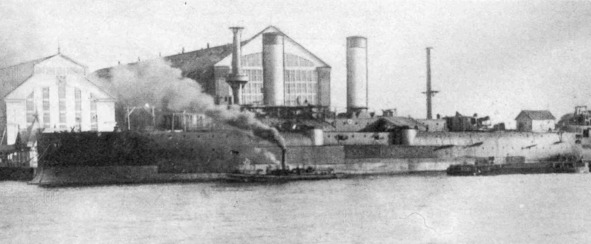

Броненосец «Петропавловск» достраивается на плаву

«На мой взгляд, вполне хорошо, – удивился подобному экзамену дядя Алекс и честно ответил, – три больших эллинга в Санкт-Петербурге строят броненосцы: „Севастополь“, „Полтава“ и „Петропавловск“. Во Владивостоке, силами недавно построенного судостроительного завода, сооружаются: „Победа“ и броненосец, совершенно отличной, от других кораблей серии, под названием „Орел“, именем, ранее принадлежавшему пинку, построенному еще во времена Алексея Михайловича».

«Дорогой дядя, зачем строить столь много проектов кораблей в преддверии большой войны в Азии?» – получил повод возмутиться император.

Но на то и созданы великие люди, что они отмахиваются от подобных слов, как от назойливых мух или вообще их не замечают: «Я сперва приказал прекратить его постройку и материалы пустить на постройку „Победы“, но военный губернатор Приморской области – Павел Фридрихович (Фёдорович) Унтербергер, решил законсервировать строительство, а Чихачев распорядился, после завершения работ над двумя бронепалубными крейсерами, продолжить строительство броненосца».

«Значит три малых эллинга в Санкт-Петербурге простаивают? – проявил удивительную осведомленность Николай II в делах судостроения, – Николаевское адмиралтейство и Севастопольская верфь РОПиТ тоже?»

«Бюджет нашего министерства хоть и большой, спасибо министерству финансов, но не резиновый. К тому-же, все корабли следует содержать в образцовом порядке, вовремя ремонтировать и модернизировать, а не постоянно строить новые и новые, забывая про старые, так как на тех служат опытные команды знающие технику и проку от них должно быть больше. Я и так приказал законсервировать: броненосец „Георгий Победоносец“, еще в отстое бывший германский „Роон“, четыре канонерки на Черном море законсервированы, в Романове на Мурмане еще „Гайдамак“ на продаже числиться, два немца: „Ариадна“ и „Гамбург“ ждут своего покупателя, а также пять германских миноносцев».

«Тогда прошу тебя, оставь необходимое, для защиты берегов, количество миноносцев на Балтике и Черном море, прикажи из канонерок типа „Кореец“ сделать минные заградители и отдай мне „Роон“ для опытов», – попросил Николай II своего дядю.

Тот немного подумав, чтобы сбагрить несговорчивого родственника подальше на Тихий океан, играть в войнушку и кораблики, согласился. Великий князь просил лишь не тратить средства прямо сейчас, так как, через пару месяцев промышленностью будет освоено производство 120-мм орудий Кане, так как, для вооружения небольших кораблей они могут стать вполне грозным оружием, способных нанести серьезный ущерб кораблям неприятеля.

Император Николай II пообещал, тем более, что Михаил Ильич Кази уверял его в готовности конструкторов создать достойный проект броненосного крейсера, в лучших французских традициях, водоизмещением до 7000 тонн, уже до конца года. Если крейсер Российского императорского флота оснастить мощным средним калибром и скоростью до 20 узлов, то все бронепалубные крейсера мира окажутся, в один миг, устаревшими.

В ноябре, проект броненосного крейсера был закончен Балтийским заводом. Что он досконально из себя представлял великому князю было до конца не ясно, он все ждал грека с докладом, а вот посол Норвегии – Фритьоф Нансен прибыл, раскланялся и попросил продать его стране миноносец «Геленджик» за вполне приличные 140 тысяч рублей. Разумеется тот получил согласие, так как от обилия различных проектов кораблей у Алексея Александровича иногда кружилась голова. После продажи, в строю Российского императорского флота оставалось сорок девять миноносцев и великий князь стал рассуждать, какие силы ему отправить на Тихий океан:

«Определенно, силы флота, в составе шести эскадренных броненосцев, требовалось оставить на Балтике для противостояния: германцам, шведам и французам с англичанами, если пожалуют. Норвежцы должны помочь, как союзники, тем более ранее они это доказали не на словах, а на деле, но на Бога надейся, а сам не плошай. При каждой бригаде броненосцев, состоящих из трех кораблей, он распорядился оставить по семь эскадренных миноносцев, тем более, что еще шесть строились, улучшенного проекта, со скоростью в 33 узла».

Таким образом, для переброски на Дальний восток, согласно последовавшему распоряжению генерал-адмирала, снаряжались крейсера-рейдеры: «Богемия», «Рында», «Романофф» и «Рыбинск». Обязанности крейсеров, для службы при эскадре, были готовы выполнять ещё новые крейсера: «Аврора», «Диана» и «Днепр», а также медленно ремонтирующийся, несчастливый «Моравия», который нахватался снарядов в прошлом бою и чуть не утонул. В его отсеках всегда слышались шумы и разговоры жертв той трагедии, а в сырую погоду проступали их тени. Еще десяток миноносцев, после совещания со Степаном Осиповичем Макаровым, которому все-же присвоили, хоть и «со скрипом», звание вице-адмирала и назначили командующим Практической эскадрой, было решено тоже отправить на Дальний восток. Таким образом, великий князь не только выполнял просьбу императора об усилении Тихоокеанской эскадры пятью бронепалубными крейсерами и десятью миноносцами, но и обеспечивал себе достойное почивание на лаврах, до тех пор, пока Николай II вместе с наместником на Дальнем востоке и подчиненным тому адмиралами, не разберется с империей Цин, а это произойдет минимум через два или три года, по предварительным оценкам.

После совещания с командующим Черноморским флотом – Георгием Павловичем Чухниным, великий князь решил немедленно отправить отправить на Дальний восток еще крейсера: «Кагул», «Память Меркурия», «Всадник» и «Ярославль», а четыре канонерских лодки модернизировать в минные заградители, на Николаевском адмиралтействе, и тоже отправить, следом, по маршруту: Черноморские проливы, Суэцкий канал, Красное море и Сингапур, во Владивосток.

Сам Черноморский флот, по распоряжению великого князя, в ближайшие годы, должен состоять из: трех броненосцев типа «Екатерина II», сведенных в 1-ю бригаду, трех броненосных крейсеров, перебрасываемых с Балтики, составляющих 2-ю бригаду, двух трофеев «Гамбург» и «Магдебург», трех новейших бронепалубных крейсеров: «Кубань», «Очаков» и «Русь», а также девяти миноносцев.

Данное количество кораблей признавалось достаточным не только для господства на Черном море, но и выхода флота в море Средиземное, чтобы в случае необходимости нагнуть все державы так низко, что бы им стало плохо, чьи берега омываются «нашим морем», как акваторию называли римляне.

Вице-адмирал Георгий Павлович Чухнин заверил великого князя, что все поставленные задачи флотом будут выполнены, а в случае обострения обстановки с: итальянцами, австро-венграми или османами, флот сможет легко повторить разгром корыт Франца Иосифа, что случилось всего несколькими годами ранее. Лично у великого князя остался в Севастополе еще крейсер «Зоя», который служил его яхтой и был готов к походу в любую точку Мирового океана.

В декабре, императором был утвержден новый управляющий морским министерством – Павел Петрович Тыртов, сторонник развития флота именно на Дальнем востоке. Предыдущий управляющий – Николай Матвеевич Чихачев, приказом императора назначен членом государственного совета5. Вроде-бы не отставка, но от дел флота он был почетно отстранен, что-бы не мешался под ногами.

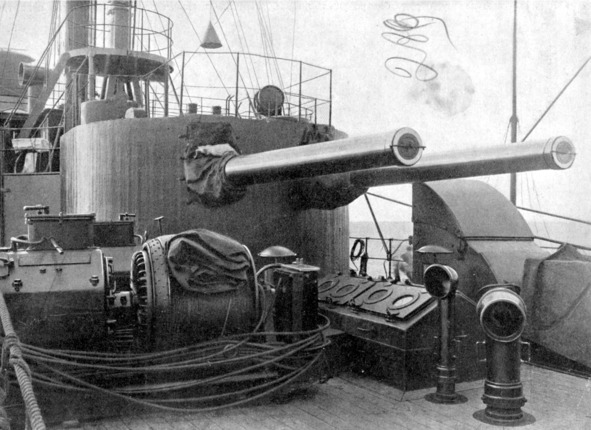

Инженеры из Морского технического комитата доложили новому управляющему об разработке гидравлического рулевого механизма6, которое позволит значительно лучше кораблям маневрировать, также инженеры-гидравлики смогли создать более миниатюрные установки для поворота не только башен крупного, но и даже среднего калибров, а также создать современные башни для 4,7-дюймовых орудий, обеспечивающих приемлемую вентиляцию и скорость подачи снарядов.

Башня под 6-дюймовые орудия крейсера «Олег». В данной альтернативе, башни под 4,7-дюймовые орудия были чуть меньшего размера, примерно, на четверть

Вновь, к великому князю прибыл Фритьоф Нансен и высказал желание приобрести скоростной, бывший немецкий, миноносец S-13 за щедрые 160 тысяч рублей, на что получил мгновенное согласие, так как Алексей Александрович еще не общался с новым управляющим и не знал его точки зрения на данный вопрос, но все оперативно решил сам, так как привык считать себя хозяином в «своём» министерстве, тем более, что миноносец достался даром.

Через несколько дней с великим князем принял решение пообщаться, уже новый управляющий Морским министерством – Тыртов Павел Петрович, ранее служивший на многих кораблях Российского императорского флота: «Не тронь меня», «Князь Пожарский», «Аскольд» и других, ходивший, пожалуй, по всем морям и океанам. Его первый вопрос, после приветствия Алексею Александровичу звучал так: «Почему Вы продали миноносец S-13 без моего ведома?»

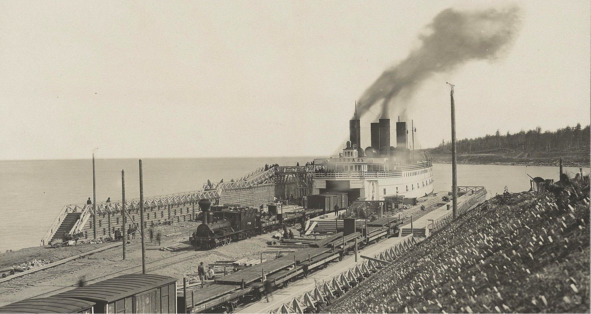

– Послушай, уважаемый Павел Петрович, – генерал-адмирал опешил от подобного вопроса и как то перестал быть вежливым, хоть с детства и славился подобным качеством, – Ваш предшественник Николай Матвеевич, никогда не позволял разговаривать со мной в таком тоне, если я делаю что-то, то это решение сбалансированное и на благо Российской империи. Я знаю, что молодой император поставил Вам задачу вытряхнуть все что может держаться на плаву и стрелять из Балтийского и Черноморских флотов, для того, что бы Российской империи утвердиться на побережье Тихого океана прочно и на долгие годы. Мне известно, что на Транссибе, в этом году, расчищены7 участки, под названиями «Уссурийская железная дорога», протяженностью в 719 верст и так называемая «Западно-Сибирская железная дорога», протяженностью в 1325 верст. Летом сего года, под руководством инженера Пушечникова, началось возведение дороги, которая связывает Забайкальский участок со Средне-Сибирским. От Иркутска до пристани Лиственничной была построена железнодорожная ветка. Затем, по озеру Байкал, была налажена паромная переправа на расстояние 73 км до станции Мысовой. Подвижной состав перевозился паромами-ледоколами «Байкал» и «Ангара», переправа длилась всего четыре часа. Кроме того, 17 сентября 1896 года состоялась торжественная закладка первого железнодорожного моста через Енисей».

Паром «Байкал» за выгрузкой

«Вы прекрасно информированы Алексей Александрович», – согласился Тыртов, – но все-же я прошу советоваться со мной, если Вы прикажете что-то продать или построить. Вся политика морского министерства, при ограниченном бюджете должна быть направлена на обеспечении политики нашего государства».

«Весьма постараюсь, но не обещаю, – проявил своеволие великий князь, – Вы лучше сосредоточитесь на обеспечении большей боевой подготовки и вооружений для эскадры Тихого океана, а на боеспособности кораблей Балтийского и Черноморских флотов я позабочусь лично», – сообщил генерал-адмирал.

«Не введете меня в курс последних Ваших распоряжений относительно перебазирования кораблей Российского императорского флота?»

«Легко мой друг, – проявил великодушие Алексей Александрович, хоть и не снисходил в общении с холопами, но тут ему надо было, чтобы Тыртов занялся именно тем делом, под которое и был заточен, – я Вам буду говорить только о тех кораблях, которые направляются на Дальний восток, а все те три броненосные крейсера, которые перебазируются на Чёрное море, сфера моей юрисдикции».

«Договорились», – кивнул в знак согласия Павел Петрович.

«Итак пять бронепалубных крейсеров и десять миноносцев в этом месяце выходят из Гельголанда и направляются через Ла Манш и Суэцкий канал во Владивосток».

«Они существенно усилят нашу боевую мощь там, ведь на страже рубежей империи в Японском море дежурят лишь три крейсера и две канонерские лодки», – поддакнул Тыртов.

«Четыре таких канонерки еще находятся в Севастополе. Вашей задачей я вижу разработать проект их модернизации, под нужды текущего дня, их быстро переоборудуют в Николаеве и пришлют во Владивосток, так как именно Вашему перу принадлежит проект новой канонерской лодки8, предназначенной для вод Китая, вот Вам и первая задача, воплотить ее в жизнь».

«Но ведь есть еще корабли, которые просто стоят в отстое?» – поинтересовался новый управляющий Морским министерством.

«Из судов большого водоизмещения могу назвать: броненосец „Георгий Победоносец“, броненосный крейсер „Роон“ и два бронепалубных „Ариадна“ и „Гамбург“. Про „Гайдамак“ не упоминаю, так как на нем еще Макаров австрияков громил и состояние у него так себе».

«Отдайте их мне, я с умом их использую на Тихом океане», – попросил Тыртов.

«Броненосец не отдам, так как он дорог в эксплуатации, да и резервный он, на случай потопления какого либо черноморского броненосца миной или снарядом, а трофеи забирайте», – разрешил великий князь.

«Премного благодарен», – ответил Тыртов, уже подсчитывающий на сколько подрастет вверенный ему в управление флот, на отдаленной окраине империи, и что именно, в каких реляциях, он доложит императору.

«Вот Вам и вторая задача: Сделать из броненосного крейсера современный корабль, а из двух минных крейсеров, два минных заградителя, чтобы корабли поднебесной тонули от выставленных ими мин».

«Задание понял, а что у нас все-таки с продвижением кораблей Российского императорского флота на Дальний восток?» – уточнил Павел Петрович, отвлекшегося на рассуждения, великого князя.

«Флагман флота „Ослябя“, так как он был оснащен помещениями для размещения штаба эскадры, с броненосными крейсерами „Генерал-Адмирал“ и „Минин“ прошли Африканский Рог и архипелаг Сокотра и сейчас направляются в Коломбо. Им попались одиночные германский и испанский миноносцы и целые эскадры англичан и французов из восемнадцати и десяти кораблей соответственно», – рассказал что знал великий князь.

«Где сейчас однотипный „Пересвет“ с миноносцем типа 1895?», поинтересовался новый управляющий Морским министерством.

«Он должен быть где-то между Сицилией и Мальтой, – проявил свою осведомленность великий князь, – им на встречу из Черного моря выдвинулись четыре бронепалубных крейсера, так что группировка нашего флота должна быть более чем убедительной, как своим представительским видом, так и боевыми возможностями».