Алексей Ростовцев

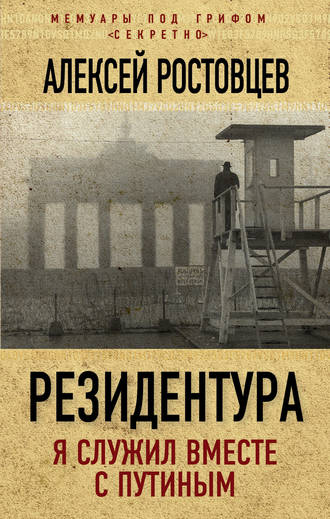

Резидентура. Я служил вместе с Путиным

Вагнер, как говорили люди, хорошо его знавшие, сдался в плен нашим в начале войны, служил в советской разведке. У него были два советских ордена и нагрудный знак почетного чекиста. Он и его жена Гертруда любили Советский Союз и советских людей романтической, сентиментальной любовью. Их буквально тянуло к нам. Они постоянно старались сделать что-нибудь приятное для нас, наших жен и детей. Помню, как рыдала Гертруда, узнав о гибели Гагарина. Эмиль любил русскую кухню, русскую водку и русские песни. Этой его слабостью мы бессовестно пользовались, то и дело приглашая его в гости. Потихоньку он начал спиваться. Когда мы спохватились, было уже поздно. Начатое нами доделали его приятели-немцы, один из которых и стал преемником Эмиля на посту начальника управления. Это был Хайнц Шмидт, полковник, а впоследствии генерал-майор. В наше оправдание скажу, что мы никогда не вымогали у захмелевшего Эмиля ни готовых дел, ни наводок. Мы звали его в гости потому, что он был нам симпатичен. Мы ценили то, что он всегда был готов прийти нам на помощь. Помню такой случай. Супружеская пара, которая готовилась нами к выводу на Запад по линии «Н», в последний момент вдруг заколебалась и отказалась ехать. Вагнер пригласил этих молодых людей к себе в управление МГБ и очень долго с ними беседовал, после чего они отбросили прочь всякие сомнения. Он был человеком большого личного обаяния: плотный, совершенно седой мужчина средних лет, всегда приветливый, доброжелательный, спокойный. У него было хорошее лицо немецкого рабочего высокой квалификации. Иногда он любил пофилософствовать. Вклинившись однажды в нашу беседу со стариком Максом Кристиансеном-Клаузеном, радистом Рихарда Зорге, Вагнер заметил, что разведка с нашей стороны есть не что иное, как экспроприация у буржуазии ее секретов, созданных руками рабочего класса и потому являющихся собственностью пролетариата. Макс с ним согласился.

Шестьдесят девятый год мы договорились встречать вместе. Под домом Эмиля был просторный подвал, который общими усилиями мы превратили в американский салун середины прошлого века. Установили несколько грубых деревянных столов и скамеек, соорудили бар. Брат Гертруды Дитер, талантливый художник, расписал стены сценами из ковбойского быта. Он же нарисовал дружеские шаржи на участников торжества. Женщины приготовили национальные блюда. За стойкой бара стояла наряженная в бикини прехорошенькая дочка начальника горотдела МГБ Урсула. Над головой у нее сияла надпись: «В барменшу не стрелять!» Словом, все было, как надо. В 22–00 встретили советский Новый год, в 24–00 – немецкий. Веселились до утра. Помню, что Эмиль быстро захмелел и его увели домой. К тому времени он уже окончательно спился. Вскоре его уволили на пенсию, а было ему тогда всего пятьдесят лет. В восьмидесятых годах я его встречал на приемах в Берлине. Он жил в столице. Пить перестал. Очень мало изменился и был похож на прежнего Эмиля. Не знаю, жив ли он сейчас. Если жив, то ему уже за восемьдесят. После него, как я писал выше, начальником Галльского управления МГБ стал Хайнц Шмидт, высокий вальяжный хитроватый мужик и самый молодой полковник в системе МГБ. Это был руководитель нового типа, не прошедший ни кацетов, ни советского плена. Он дружил с нами в рамках установок своей партии и при всем при том сделал для нас немало доброго. Хайнц был немцем до мозга костей, а национальная черта немцев – филистерство. Это как у русских – расхлябанность. Филистером, по мнению Энгельса, был даже сам Гёте. Что такое филистерство? Я это сейчас на пальцах объясню. Как-то Шмидт в состоянии подпития сказал мне, что не может простить советским солдатам тех издевательств, которым подвергся в сорок пятом году.

– Какие же издевательства ты испытал? – полюбопытствовал я.

– Пятнадцатилетним мальчишкой меня мобилизовали в фольксштурм и бросили на советские танки, – рассказывал он. – Ваши солдаты разбили о камни мой гранатомет и сильно поколотили меня, а потом велели идти домой к родителям. Через несколько дней они заставили крестьян нашей деревни подметать лес и вытирать мокрыми тряпочками листья на деревьях, после чего накормили всех кашей из полевой кухни и отпустили.

Боже мой, думал я, слушая его, если бы немцы так издевались над нами, то в России их вспоминали бы с доброй улыбкой.

Шмидт был начальником управления девятнадцать лет, до самого краха ГДР, а после краха он отлично вписался в мир общегерманских спецслужб. Не стану винить его в предательстве. Это мы всех предали. Что же оставалось делать бедолаге Хайнцу после нашего чудовищного предательства?

Но все же… Были и другие немцы. Даже среди молодых да ранних. Взять хотя бы полковника Герхарда Ланге, моего ровесника и первого заместителя Шмидта. Этот добродушный двухметровый богатырь, блестяще окончивший юридический факультет университета и защитивший кандидатскую диссертацию, очень любил русских людей, Россию и Советский Союз. Однажды он вытащил меня из крутой замазки, когда один из западных немцев, которого я безуспешно пытался завербовать, накатал на меня истерическую жалобу на имя самого Ульбрихта, председателя Государственного Совета ГДР. Мне Ланге не раз говорил, что, будь на то его воля, он давно включил бы ГДР в состав Союза. «Ти можешь творить в Галльском округе все, что угодно, – сказал он как-то полушутя. – Прикроем. Только не убивай никого». В духе любви к России он воспитал и своих сыновей, здоровенных парней, ставших чемпионами Европы и мира по гребле. Никак не мог понять, почему это наши спортсмены, занявшие на одном из чемпионатов по гребле второе место, обозвали «проклятой немчурой» его сына, сунувшегося было поздравлять их с серебряными медалями. В 1989 году, когда за ним пришли, он застрелился со своим адъютантом. Тогда Ланге был уже генералом и начальником управления МГБ в Зульском округе. Ему ничего не угрожало, кроме пособия по безработице. Он не мог пережить гибели строя, которому поклонялся и честно служил всю жизнь.

На одной из стен моей квартиры висят два небольших панно с видами города Галле. Красная медь по дереву. Их сработал талантливый немецкий жулик в исправительно-трудовой колонии с жизнеутверждающим названием «Светлое будущее». А подарил мне эти произведения искусства начальник Галльского окружного управления Народной полиции генерал-майор Вилли Энгельман. Об Энгельмане болтали, будто он в юности служил в команде знаменитого Отто Скорцени и вызволял из неволи не то Муссолини, не то Хорти. Я полагаю, что в двадцать лет можно натворить и не таких глупостей. А помогал нам Энгельман не за страх, а за совесть. Наша агентурная сеть на треть состояла из его подчиненных. Этих полицейских-криминалистов Энгельман по нашей просьбе усаживал на нужные нам места, повышал в должностях и званиях, награждал медалями. У него было слабое здоровье. Может быть, этим объяснялась некоторая его замкнутость. В компаниях, даже очень тесных, он предпочитал отмалчиваться, редко шутил и смеялся, но был весьма обидчив. Шмидт его постоянно подначивал. Однажды рассказал в присутствии Вилли такой анекдот: «Решили однажды звери, как и люди, получить паспорта. Послали за паспортами в полицию льва, но тот вернулся ни с чем, весь израненный. Послали лисицу. Та пришла без паспортов и без шкуры. Послали осла. Через час тот каждому принес по паспорту. Звери изумились, а осел заявил, что он не совершал никаких подвигов. Просто в полиции служат все его друзья и родственники». Выслушав эту притчу, Вилли побагровел, но ничего не сказал, а очень скоро засобирался домой. Мы с женой тоже решили уйти, так как у нас дома оставалась маленькая дочь. Вилли пригласил нас в свою машину и долго катал по ночному Галле, связываясь по радиотелефону с отдаленными райотделами, выслушивая доклады дежурных офицеров и отдавая приказы. У него в округе было одиннадцать тысяч полицейских, целая полнокровная дивизия. Прощаясь с нами, генерал сказал: «Вот видите, в полиции служат не одни ослы». Энгельман умер в чине генерал-лейтенанта, не дотянув ни до пенсионного возраста, ни до катастрофы. Считаю, что ему повезло.

Читатель, очевидно, с нетерпением ждет, когда же я начну вспоминать о главном «штази» – недавно умершем министре госбезопасности ГДР генерале армии Эрихе Мильке. Весть о смерти этого человека вызвала в моем сознании массу ассоциаций – трагических, комических и не имеющих окраски. Первой из них почему-то стал кабачок Рольфа Лемана все в том же Галле. Лет тридцать пять тому назад я частенько захаживал в это заведение после работы, чтобы отведать горячих жареных колбасок-кнакеров, попить пивка, почитать готические надписи на стенах и полюбоваться женой хозяина красавицей Брингфридой, орудовавшей у стойки. Да и с Рольфом мы были на короткой ноге. Однажды я встретил Брингфриду в продуктовой лавке. Она была в слезах.

– Почему ты плачешь? – спросил я.

– Рольфа арестовали.

– За что?!

– Он негативно отозвался о товарище Вальтере Ульбрихте.

Вечером этого же дня замели и Брингфриду, имевшую наглость публично заявить о своем несогласии с действиями “штази”. Об этом мне не без злорадства сообщил немец, чья квартира находилась прямо над кабачком, Леманов.

– Эрих знает, что делает, – сказал он.

Речь шла вовсе не об Эрихе Хонеккере, который был тогда не у дел, а о Мильке. Я подумал, что, очевидно, сосед Леманов и есть тот самый стукач, который заложил их. Агентурная сеть МГБ, ориентированная на выявление внутренних врагов, была невероятно густой. Борьба с инакомыслием в ГДР велась суровая. Читатель будет смеяться, когда узнает, что мои немецкие друзья просили меня привезти из Москвы романы Ремарка и Белля на немецком языке.

Я уже писал, что у меня было много друзей в разведке и контрразведке ГДР. Что же касается политического сыска, то к этому направлению деятельности любой охранки я относился и отношусь с брезгливостью, считаю его бесполезным и даже вредным. Бесполезным потому, что ни одному политическому сыску еще не удалось спасти от краха гниющий режим. Вредным потому, что любой политический сыск постоянно лжет, вводя лидеров той или иной страны в заблуждение об истинном положении вещей в государстве и тем самым побуждая их принимать неверные, а порой роковые решения. Политический сыск развращает нацию стукачеством и тормозит общественный прогресс, поскольку борется с прошлым против будущего.

О министре МГБ в ГДР рассказывали такой анекдот. Пошли как-то Мильке с Андроповым на охоту. По зайчишкам. Ходили, ходили, ни одного зайца не убили, а подстрелили только хомяка. Сидят после охоты в избушке лесника пригорюнившись, бутылку давят, молчат. Вдруг вбегает адъютант Мильке и кричит с порога: «Приятная новость, шеф! Мы только что допросили хомяка, так хомяк признался-таки, что он заяц».

Через неделю Рольфа и Брингфриду выпустили из следственного изолятора, который местное население окрестило «Красным быком». Это мрачное кирпичное здание, окруженное высоченными стенами с вышками на углах, действительно походило на старого быка в загоне. Охрана своими руками оборудовала в тюрьме пивную с баром для себя. Комнату обставили грубой тюремной мебелью, окна забрали в решетки, а на каждый стол бросили по паре наручников. Не знаю, бывал ли в этой пивной сам Мильке, но слышал, что его заместителю такая экзотика очень понравилась.

Побывав в гостях у «быка», Рольф повесил над стойкой своего кабачка большой цветной портрет Ульбрихта, а каждого, кто непочтительно отзывался о лидере социалистической Германии, без лишних слов вышвыривал на улицу. То, что сделали с ним и его женой, оказалось просто одной из форм профилактики. Однако отпускали далеко не всех. Политические тюрьмы и исправительно-трудовые лагеря первого немецкого государства рабочих и крестьян никогда не пустовали. При Ульбрихте сажали часто, при Хонеккере реже, но во всех подобных случаях за этим угадывалась фигура Мильке. А еще была самая непроходимая в мире и опасная для жизни граница между двумя Германиями, к оборудованию которой Мильке крепко приложил руку. Собственно, эта граница и служила основным поводом для большинства негативных высказываний в адрес режима, ибо жизненный уровень и социальные гарантии в ГДР соответствовали хорошим нормам. Там в очередях за колбасой и на каморку в коммуналке никто не стоял, студенческая стипендия была самой высокой в мире, а рождаемость – самой высокой в Европе.

Меня часто спрашивают, был ли я знаком с главным «штази». Я-то с ним был знаком, да он со мною – нет. Он повесил на мою грудь много государственных и прочих наград ГДР, но всякий раз, исполнив этот ритуал, тут же обо мне забывал, ибо я обитал не на его уровне. Правда, однажды Мильке здорово меня напугал, и об этом стоит рассказать.

В один из июньских дней 1970 года меня пригласили в посольство ГДР в Москве, чтобы вручить медаль, которой я был награжден по окончании первой загранкомандировки. Я оробел, поскольку до этого никогда не бывал в иностранных посольствах.

– Не боись, – сказал кадровик. – Там будет полно наших. Только не пей много.

– Пить вообще не буду! – заверил я его.

Посольство ГДР располагалось в изящном старинном особняке на улице Станиславского. Там действительно собралось много наших, в том числе восемь генералов. Приехали Мильке и Маркус Вольф. Медаль мне вручил сам Мильке, а милая девушка из посольства тут же прикрепила ее к моему пиджаку. Вольф вручил награжденным юбилейные знаки «XX лет МГБ ГДР».

После вручения наград начался банкет. Говорили много и пили немало. Мильке, похожий на крепкого немецкого крестьянина, выпил пару больших глиняных кружек пива и положил сверху кое-что покрепче. Он в свои шестьдесят три года был совершенно здоров и никакими диетами себя не стеснял. Из его тоста мне запомнилась только первая фраза: «Я стою на этой земле так уверенно только потому, что за моей спиной стоят двести пятьдесят миллионов советских людей…» Я спрятался от генералов за колоннами с чашечкой кофе в руке. Вдруг передо мной возник сильно поддатый Мильке.

– По-моему, ты уже набрался, – брякнул он ни с того ни с сего.

Я оторопел. Скажи министр кому-либо из наших генералов, что я пьян, и мне крышка.

– Товарищ министр, я не пил ни капли!

– Будет тебе врать. Ты пьян. Хочешь, я отвезу тебя домой на «Чайке»? Ты никогда не катался по Москве на «Чайке»?

Я тогда еще не знал, что Мильке в состоянии подпития любит хохмить и разыгрывать своих сотрудников. Решив, что надо немедленно смываться, я попытался тепло проститься с министром. Он огорчился по поводу того, что напугал меня и что его розыгрыш не нашел поддержки. Похлопав меня по спине, он вытащил из кармана сувенир – памятную медаль, на одной стороне которой был изображен наш солдат, что стоит в Трептов-парке с девочкой на руках, а на другой – новый памятник Ленину на Ленинплатц в Берлине. Медаль эта хранится у меня до сих пор. В последний раз Мильке вручил мне правительственную награду ГДР через семнадцать лет, в 1987 году. К тому времени мы оба изменились. Я стал пожилым и солидным, а он превратился в усохшего забавного старичка с коричневыми пигментными пятнами на лице, которого уже никто не боялся.

– Поздравляю тебя с высокой наградой, – сказал министр, слабенько пожимая мою руку.

– Служу делу пролетарского интернационализма! – заученно ответил я, жмурясь от вспышки блица.

Фотограф запечатлел нас на фоне алых знамен, украсивших клуб МГБ в Берлине по случаю 38-ой годовщины ГДР. Республике оставалось жить два года.

Эрих Мильке прожил без малого век. Это была эпоха становления и крушения могущественных тоталитарных режимов, и только они могли породить таких личностей, как Мильке. Это был век жестокий и пламенный, век-убийца и век-художник. Было бы проще всего вывалять покойного старика Эриха в грязи и поставить на этом точку. Но давайте вспомним о том, что будущий министр еще накануне прихода Гитлера к власти встал в ряды борцов Сопротивления, что он одним из первых поднял оружие против фашизма, защищая республиканскую Испанию, что он молодым парнем был брошен в тюрьму Моабит, где впоследствии гестаповцы отрубили головы Юлисус Фучику и Мусе Джалилю. Кстати, в этой самой тюрьме прошли и последние годы уже бывшего министра. Таковы гримасы истории.

Мильке – это блестящие операции гэдээровской разведки, которые стали классикой и войдут во все учебники. Это сотни тысяч листов безвозмездно переданной нашей стране научно-технической информации, которая была похищена у тогдашнего противника. Мильке – это сотни разоблаченных натовских шпионов, кишевших вокруг наших военных объектов в ГДР.

Болтают, будто Мильке был осведомителем еще бериевских НКВД-НКГБ. Может быть. В таком случае он стал идеальным агентом влияния, в котором долг и ответственность сочетались с преданностью нашей стране и любовью к ней. Он любил не только русскую водку и русские пельмени. Он любил Россию, которая в годы войны стала ему второй родиной, и с гордостью носил на груди Звезду Героя Советского Союза.

С генералами КГБ, не владеющими немецким, Мильке общался через переводчика, но однажды огорошил нас всех, прочитав нам часовой доклад об оперативной обстановке в ГДР на хорошем русском языке. Закончив, победно оглядел восхищенных слушателей. Знай, мол, наших! Тогда ему было восемьдесят лет.

Личности, подобные Мильке, нам, россиянам, следует рассматривать не только в историческом аспекте, но и с точки зрения государственной выгоды, как это делают, скажем, американцы. Император Александр III говаривал, что у России нет друзей. Мильке был исключением из этого правила. И дай Бог, чтобы у России когда-либо появились за ее рубежами такие верные и надежные друзья, каким был у Советского Союза Эрих Мильке.

Когда американцы драпали из Вьетнама, они вывезли всех своих приспешников. Мы не помогли никому из немцев, верой и правдой служивших нам сорок четыре года. Мы выдали Колю даже смертельно больного Хонеккера, находившегося в нашем госпитале и просившего у нас убежища. Руководителям ГДР инкриминировали то, что они отдали приказ своим пограничникам открывать огонь по нарушителям границы, а это привело к человеческим жертвам. Должен заметить, что в ФРГ существовали многочисленные организации, готовившие побеги граждан ГДР на Запад. Они снабжали перебежчиков не только документами, но и оружием, которое тоже стреляло. У границы я своими глазами видел могилы пограничников ГДР. И таких могил было немало. Граница между двумя Германиями имела особый статус. Она разделяла два враждебных блока. Такими же были чешско-германская, болгаро-турецкая, болгаро-греческая границы, а также отдельные участки советской границы. Там везде стреляли и убивали. Однако под суд пошли одни восточные немцы. Они стали козлами отпущения. В их лице мировая реакция изголялась над поверженным коммунизмом. А ведь когда Хонеккер, признанный более чем ста государствами мира, был на гребне исторической волны, Коль на равных обсуждал с ним общегерманские проблемы и подписал совместное Заявление, подтверждавшее незыблемость границ обоих германских государств. Как же расценивать с точки зрения общечеловеческой морали то, что сделал он с Хонеккером после организованного Горбачевым разгрома собственной страны и ее верных союзников, в числе которых восточные немцы занимали отнюдь не последнее место?

У читателя может сложиться мнение, что советские чекисты стремились поддерживать деловые и дружеские контакты только с руководством немецких друзей. Это не совсем так, точнее, совсем не так. Контакты устанавливались и поддерживались в первую очередь с руководителями оперативных подразделений и рядовыми сотрудниками, а также с Народной полицией на всех уровнях.

В разведке любое дело начинается с наводки. Наводка – это какой-то материал на какое-то лицо, представляющее интерес для разведки. В ГДР имел право приехать с Запада любой иностранец, выехать же из ГДР на Запад могли только пенсионеры да чиновники, командируемые по линии Внешторга. Постепенно круг лиц, выезжающих на Запад, все более расширялся. Для получения разрешения на выезд или на въезд надо было заполнить специальный бланк-заявление (по-немецки антраг). Вот эти антраги и были главными наводками. Антраги к нам поступали как из полиции, так и из подразделений МГБ. При получении антрагов приходилось учитывать то обстоятельство, что разведка друзей тоже охотилась за ними. Пятнадцатый отдел Галльского окружного управления МГБ, занимавшийся разведкой, насчитывал более пятидесяти человек. Объекты проникновения и задачи у него были те же, что и у нас. Если сказать честно, то наша маломощная группа просто путалась под ногами у великолепной и могущественной разведки друзей. Военным контрразведчикам (особистам) было куда легче. Они разрабатывали и сажали вместе с контрразведкой немецких друзей одних и тех же шпионов, а славу делили пополам. Мы же были друзьям-конкурентами, и не стоило рассчитывать на то, что их разведка будет отдавать нам стоящие наводки. Хорошие наводки ей самой были нужны. Разведка друзей могла сделать установку на интересующего нас человека, жителя, скажем, ФРГ или Западного Берлина, а это была существенная помощь. Для получения наводок мы использовали главным образом контрразведывательные подразделения окружного управления МГБ, районные отделы МГБ и полиции. Друзья делали также установки на интересующих нас граждан ГДР, вели за ними наружное наблюдение, осуществляли оперативно-технические мероприятия в отношении разрабатываемых нами лиц. А для того, чтобы эта работа выполнялась быстро и качественно, с друзьями надо бы ло дружить.

Я мог бы рассказать о многих десятках совместных охот, рыбалок, экскурсий, пикников и просто посиделок. Особенно запомнилась рыбалка, состоявшаяся осенью 1972 года на большом озере у местечка Зеебург в двадцати километрах от Галле. Поймали мы с немцами одного на всех полосатого окунька. Погода стояла холодная, ветреная, и рыба уже не хотела ловиться. Каждый сфотографировался с пойманной рыбкой, после чего мы развели костер и стали жарить шашлыки. Для поддержания огня отламывали и отпиливали от деревьев сухие сучья. Попутно выпили ящик водки и пару ящиков доброго пива. От той рыбалки у меня осталось много фото. Самое веселое из них то, где один из моих коллег пилит, сидя на дереве, сук, на котором сидит. Помнится, немцы вовремя сняли его с дерева. После шашлыков зашли в какой-то кабачок, где продолжили пиршество. Ели, пили, пели советские и немецкие песни, травили анекдоты. Вместе с нами хохотал и пел хозяин кабачка. Он говорил, что так весело в его заведении не было с сорок пятого года. В память о том хмуром осеннем дне я храню грамоту о присвоении мне звания почетного рыбака ГДР и значок с изображением серебряной рыбки. Разных почетных значков у меня целая коллекция. Однажды немцы провели по пьяной лавочке щутейное партсобрание и приняли меня в члены Социалистической единой партии Германии. Поэтому имеется в моей коллекции и партийный значок члена СЕПГ.

Есть в Берлине отель «Беролина». В 60-х годах я и мои коллеги провели там сотни встреч с западной агентурой. «Беролину» мы называли «родным домом». В 70-х и 80-х годах таким «родным домом» стал для нас 38-этажный небоскреб на Александрплатц – отель «Штадт Берлин». Почему встречи с западной агентурой очень часто приходилось проводить в столице ГДР? Дело в том, что любой западный немец и любой житель Западного Берлина могли выйти в Восточный Берлин без предварительного оформления виз. Этой лазейкой широко пользовались для встреч немцы, имевшие родственников по обе стороны границы. Мы, по сути дела, подстраивались под таких немцев. Все номера для встреч с агентурой заказывали для нас немецкий друзья. «Родным домом» в периоды ярмарок становился для нас и лейпцигский «Интеротель».

Читатель может спросить: выходит, немцы знали всю нашу агентуру в обеих частях Германии? Да, знали. Если не всю, то почти всю. Степень взаимного доверия была очень высокой. К чести немцев надо сказать, что они нас ни разу не предали. Мы тоже знали многие их секреты, как служебные, так и государственные, и старались блюсти эти тайны, как наши собственные.

С добрым чувством я вспоминаю сотрудничество с подразделениями МГБ, не имевшими прямого отношения к оперативной деятельности. Друзья ремонтировали наши служебные помещения и наши квартиры, обставляли их мебелью и бытовой техникой. Естественно, все это делалось в рамках соответствующего соглашения, подписанного Андроповым и Мильке. В Советском Союзе тоже работало подразделение немецких чекистов, которое обеспечивало в контрразведывательном плане свою колонию. Им помогал КГБ. Однако, немцев в Союзе было примерно в сто раз меньше, чем нас в ГДР.

Все сотрудники советской разведки, когда-либо работавшие в Галле, помнят Пауля Гросера, начальника автохозяйства управления МГБ. В быту мы звали его просто Пашкой. Конечно, у нас было в Берлине свое автохозяйство, где наши оперативные машины ремонтировались и проходили положенные техосмотры. Но до Берлина от Галле почти двести километров, а мелкие поломки возникали чуть ли не каждый божий день. Между тем разведчик без колес не разведчик. Состояние постоянной мобильности нам обеспечивал Пашка со своей командой шоферов и слесарей. Пашку мы уважали за надежность, основательность и умение держать язык за зубами. По вечерам он любил гулять по-немецки. Гулять по-немецки – значит часами сидеть или стоять у открытого окна своей квартиры, положив локти на подоконник, смотреть на улицу и принимать активное участие в ее жизни. В том, что гуляющий по-немецки все видит и запоминает, я однажды убедился на собственном опыте. Взял в машину в одном из тихих переулков агента, чтобы вместе с ним поехать на дело, а ровно через неделю на том же самом месте и в то же самое время снова встретился с тем же агентом. Немедленно последовал звонок в полицию: кому-то из обывателей наши встречи не без основания показались подозрительными. Так вот: когда мы в конце трудовой недели отправлялись в кабачок «У Марты», чтобы снять стресс, Пашка, гулявший по-немецки, неизбежно возникал на нашем пути. «Пашка, пошли!» – кричали мы ему, и через минуту он уже бодро шагал с нами к заветной цели. Русское слово «пошли» у него ассоциировалось только с выпивкой. Бывший десантник гитлеровского вермахта, он мог выпить много и никогда не пьянел. Каждому вновь прибывшему нашему сотруднику объяснял, что против России не воевал, а наводил порядок в Греции. Он был у меня в гостях в Москве и довольно часто звонил мне, когда я стал пенсионером. Незадолго до смерти он сказал по телефону такие слова:

– Знаешь, Арнольд, я прожил долгую жизнь и много чего повидал, но большего дерьма, чем капитализм, не видел.

– Стоит ли памятник Ленину в Айслебене? – спросил я.

– Снесли, – ответил он с печалью в голосе.

– Сволочи, – сказал я.

– Это уж точно, сволочи, – согласился он. – То, чего не смогли сделать фашисты, удалось нашей новой власти.

О памятнике Ленину работы скульптора Манизера стоит рассказать подробнее. В 1943 году оккупанты вывезли его из города Пушкина под Ленинградом и отправили в Айслебен на переплавку. Однако немецкие рабочие-антифашисты, рискуя жизнью, спасли бронзовую скульптуру от уничтожения. Когда наши войска вступили в Айслебен, Ленин, приветствуя освободителей, уже стоял на главной площади города. Памятник стал символом сопротивления нацистскому режиму. Это была подлинно историческая реликвия.

Пашка умер в 1996 году. Теперь мне звонит его сын. Он всякий раз интересуется, не голодаю ли я, и порывается оказать мне гуманитарную помощь, от которой я вежливо отказываюсь.

А еще были врачи, которые нас лечили. Надо сказать, что врач в Германии одна из самых престижных и высокооплачиваемых профессий. В ГДР у врачей ничего не отбирали и платили им достаточно много. Боялись, как бы они не подались в края иные. Мы с женой дружили с врачихой по имени Эдит. Она была свойская, вполне современная баба. Лихо водила машину, выпивала, курила и сквернословила. Но все это была показуха, дань стилю эпохи. Эдит владела громадным трехэтажным особняком в самом фешенебельном районе города. Там она и жила с родителями и дочерью, студенткой медицинского факультета университета, девушкой премиленькой и вполне современной. Отец ее, дед и прадед тоже врачевали хворых. Комнаты в особняке Эдит были площадью метров по 50–70 каждая. Там застыл в полной неприкосновенности прошлый век: старинная дубовая мебель, старинные книги, дорогие картины, мраморные бюсты, бронзовые статуэтки и канделябры. Мы в этом жилище Будденброков слегка терялись и не столько из-за непривычности обстановки, а оттого, что Эдит и ее дочь выходили к нам в вечерних платьях, строгие, чопорные, в одночасье преобразившиеся из хулиганок в светских дам. Возможно, они побаивались стариков, в первую очередь отца и деда, пережившего, по его словам, три инфаркта: один при Веймарской республике, другой при нацистах и последний при коммунистах. За столом, изысканном и богатом, мы вели занудные светские разговоры. Интересными и поучительными были экскурсии по дому, в процессе которых отец Эдит и она сама показывали нам свои сокровища и книги. И все-таки самой любимой книгой Эдит был словарь немецких бранных выражений. Книжка эта размерами со спичечный коробок насчитывала около четырехсот страниц отборной ругани. Эдит читала словарь вслух, когда у нее было плохое настроение. Перед моим отъездом из Галле она подарила словарь мне. Теперь я читаю его вслух.

Настало время поговорить о нашей агентуре из числа граждан ГДР, ибо наши неофициальные помощники были как раз теми самыми немцами, с которыми мы поддерживали наиболее тесные отношения. Десятки немцев побывали у меня на связи. Одних я сам завербовал, другие достались мне в наследство. Были и такие, которые сотрудничали с нами лет по двадцать-тридцать и уже не могли представить себя без нас. Один из моих умудренных опытом агентурной работы коллег как-то заметил: «Каждый немец родился агентом. Если его не завербуем мы, то это сделает противник, и он станет работать против нас». В этом довольно-таки циничном высказывании есть доля правды. Немцы относятся к неофициальному сотрудничеству очень серьезно. Я бы даже сказал, что оно им нравится.

Были в моей агентурной сети разные люди. Были бабники, любители выпить, даже нечистые на руку. Не было дураков и бездарей. Две последние категории человеческой особи для агентурной работы вообще непригодны. С особой теплотой я вспоминаю агента «Павла», человека интеллигентного, тонкого, глубоко артистичного во всем, за что бы он ни брался. Звали его Манфредом. «Павлом» он окрестил себя сам в честь Павки Корчагина. Учитель истории по образованию, он довольно долго работал в MГБ, пока его не вытурили оттуда за связь с женщиной-осведомителем. Свое увольнение, как и свою несчастную любовь, он глубоко переживал. На одной из первых встреч с «Павлом» я обратил внимание на его понурый вид и поинтересовался, что с ним.