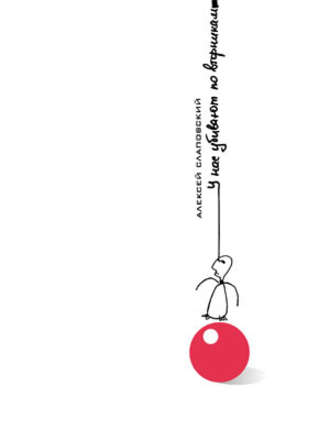

Алексей Слаповский

У нас убивают по вторникам (сборник)

У нас убивают по вторникам

Произошло это в году не то 2011-м, не то в 2021-м.

Неважно.

Главное – это было.

То есть я, конечно, подстрахуюсь и заявлю, что все персонажи и события вымышленные, вот прямо сейчас и заявляю: все персонажи и события вымышленные, ничего этого на самом деле не было, но мы-то с вами знаем – было, да еще как.

Или в газетах очень правильно пишут: «мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов». На всякий случай.

Поэтому дополнительно оговариваюсь: мнение автора может не совпадать с его точкой зрения. И будущих продюсеров, режиссера и других членов творческой группы тоже попрошу обозначить в титрах: дескать, если мы так думаем, то это не значит, что мы так считаем.

Но хватит предисловий.

Итак, представьте: идет заседание то ли министерства, то ли ведомства, то ли вообще правительства, это детали, существенность в том, что на данном заседании обсуждаются важные вопросы государственного масштаба.

Впрочем, пока ничего не обсуждается.

Председательствующий Капотин в мертвой тишине, хмурясь, просматривает какой-то доклад.

Чиновники не смеют даже переглядываться, а если и делают это, то украдкой.

Жарко, со всех течет пот.

Секретари и помощники, что сидят на стульях по периметру стен, тоже потеют.

Потеют приглашенные журналисты с блокнотами, камерами и микрофонами.

Люди из обслуживающего персонала, неприметные, в одинаковых костюмах, тоже потеют и переминаются.

Вот один из чиновников глянул на того, кто стоит у двери, умоляюще показал глазами вверх. Тот украдкой достал пульт, нажал на кнопку, чтобы прибавить холода.

Кондиционер зашумел.

Капотин поднимает голову и смотрит сначала на кондиционер, затем на человека с пультом. Тот сразу же убрал звук и, соответственно, холод.

Один из чиновников с ужасом смотрит на коллегу напротив. У того сейчас сорвется с подбородка огромная капля пота, но он не замечает. Чиновник хочет сказать ему, приставляет ладонь ко рту, чтобы шепнуть, но не успевает: капля срывается, падает в стакан с водой. Брызги во все стороны, оглушительный бульк. Чиновники и Капотин смотрят на провинившегося. Тот хватает платок и вытирает лицо.

И опять тишина.

В этой тишине Капотин переворачивает страницу.

Звук такой, какой услышал бы Гулливер в стране гигантов, если бы рядом с ним перевернули страницу книги, размером с футбольное поле.

Наконец Капотин нарушает тишину. Он говорит мягким, но укоризненным голосом.

– Ну что это такое, Деляев? Опять в прошлом месяце взял полтора миллиона из фонда социальной помощи?

Деляев хочет встать, но Капотин делает знак: отвечай сидя.

Тот бормочет:

– В связи с мероприятиями по улучшению работы по улучшению контактов с общественно значимыми организациями…

Капотин морщится:

– Перестань, тут все свои. Опять, что ли, дом строишь?

– Для младшей дочери, – признается, потупясь, Деляев.

– А сколько ей?

– Восемнадцать уже. Тесновато нам стало…

– Где строишь? – интересуется Капотин.

– Ипатовка, двенадцать километров от окружной.

– Знаю, место хорошее, – одобрительно кивает Капотин. – Позови на новоселье. Я слышал, дочка красивая у тебя.

Капотин улыбается, Деляев тоже улыбается.

Но Капотин построжал – и у Деляева тут же стало такое лицо, будто он с детства ни разу не улыбался и даже не знает, как это делается.

– Все равно, имей совесть, Деляев, – продолжает Капотин. – В этом месяце очередь из фонда брать Субботину. Вы уж хоть какой-нибудь порядок соблюдайте. А то ты взял, ему не досталось, он будет в претензии.

– Да я тоже взял, – успокаивает Капотина Субботин.

– И чем ты гордишься?

– Я не горжусь, просто – констатирую факт.

– Нет, ты гордишься, – Капотин начинает сердиться. – Нельзя так, коллеги. Воруете, я знаю, и все знают. Но, во-первых, воруйте все-таки в порядке очередности, во-вторых, не так нагло, в-третьих, надо же иметь эту, как ее…

– Совесть, – подсказывает Переметнов, руководитель отдела по связям со СМИ.

– Спасибо. Вот именно – совесть. Я не призываю ее все время применять и демонстрировать, но, повторяю, иметь ее надо. Вещь не лишняя все-таки. К нам гости приезжают зарубежные… Журналисты вон стоят, как волки, следят, заразы… Чтобы, если попросят ее показать, эту… Опять забыл…

– Совесть.

– Да. Она чтобы была в наличии!

И опять Капотин изучает доклад.

– Ну вот, та же картина. Лучшенко у газовиков десять миллионов отжал, Зимянин в Монако землю купил, Рахманович третью яхту океанскую меняет.

– На свои деньги, – возражает Рахманович.

– Ничего у тебя своего нет – и ты это знаешь! – с ноткой суровости отвечает Капотин. – Или вот – товарищ генерал Пробышев откатил целых двенадцать миллионов у Нижневерховского оборонного завода. Не много?

– Половину для вас, Павел Савлович, – торопится оправдаться товарищ генерал Пробышев.

– А мне оно надо? Ты вот финансиста нашего спроси. Манин, скажи ему – деньги зачем?

Манин застигнут врасплох, не сразу может сообразить.

– Ну… Инвестиции… Вклады… Кредиты… Финансовая система…

– А попроще?

– Деньги нужны… Чтобы все было!

– Вот. Чтобы все было. А у меня и так все есть.

Капотин опять листает доклад и с неудовольствием отбрасывает его.

– Зарвались вы, ребята. Вы как хотите, но что-то надо делать.

– Сажать нас надо, – сокрушенно советует кто-то из чиновников.

– Тогда уж всех. А кто работать будет? – задает Капотин риторический вопрос.

Молчат. Думают.

Заметим, пока они думают, что никакой фантасмагорией тут и не пахнет. Всё похоже на заурядное производственное совещание. И голоса заурядны, и лица, и сами слова. И то, что сейчас предложит товарищ генерал Пробышев, прозвучит вполне буднично: так затурканный прораб в строительном вагончике, чтобы ублажить начальство, спешит выдвинуть деловую идею, доказывающую его если не рвение, то сообразительность.

Он предлагает:

– Убить, может, кого-нибудь?

– А что? Может, и подействует, – соглашается Капотин.

– У вас, силовиков, один разговор – убить, – шипит Манин. – А если тебя убить?

– Меня нельзя.

– Это почему? – удивляется Капотин.

– Да не люблю я этого. Не нравится как-то. Ерунда какая-то – жил, жил и вдруг мертвый. Неприятно.

– Все равно когда-нибудь помрешь, – стращает Лучшенко.

– Но не сейчас же.

– У нас смертная казнь отменена, – напоминает собравшимся юрист Рубак.

– Никто не говорит – казнить, предложение – убить, – как ребенку, разъясняет ему Капотин. – Криминальное, скажем так, убийство. На почве, к примеру, коммерческой деятельности.

– Политическое лучше, – осмеливается возразить товарищ генерал Пробышев.

– Почему?

– У нас давно ни одного приличного политического убийства не было. Уже обвиняют, что мы всю оппозицию уничтожили. Пусть знают, что она еще есть.

– Воя не оберешься. Хотя можно так: убийство будет криминальное, но пусть думают, что на политической почве. Товарищ генерал Пробышев проведет расследование и найдет виновных. А то давненько ты никого не находил.

– Я находил и нахожу! – обижается Пробышев. – Но к ним не подступишься – то депутатская неприкосновенность, то такую взятку дают, что совестно отказываться. А то вообще свои. Рубак вон за год троих человек замочил.

– А я что, для удовольствия их замочил? – возмущается Рубак. – Я для дела! Согласились бы по-хорошему – я бы их пальцем не тронул. Я что, убийца по-вашему?

– Хватит пререкаться! – поднимает руку Капотин. – Суть в чем? Надо кого-нибудь из нас убить, чтобы другим стало хоть чуть-чуть страшнее. И вообще – бардак в этом деле полный. Кто кого хочет, тот того и убивает. Да еще ответственность на себя берут. Обидно даже – в прошлом году мы журналиста Зажигаева убили, а правые либералы приписали это себе. Всё должно быть под контролем, все должны видеть, что у нас сильное государство и без его ведома ничего не происходит. Теперь надо решить – кого.

– Может, проголосуем? – предлагает Переметнов.

– Тайно! – тут же уточняет Манин.

– Не тайно и не явно, – отвергает Капотин. – Лучше жребий кинуть. Я могу, конечно, и сам назначить…

– Жребий! Жребий! Жребий! – тут же раздаются голоса.

Пробышев дает для этого дела свою генеральскую фуражку.

И вот Капотин уже держит в руках фуражку и встряхивает ее.

– Все бумажечки пустые, одна с крестиком, – говорит он. – Моей фамилии нет, потому что я вам отец родной. Или кто-то не согласен?

Молчат. Все согласны.

– Ну? Кто первый? – Капотин подставляет фуражку.

Пауза.

– Чем больше листков, тем меньше вероятность, – решается Манин.

И тянет листок. Разворачивает. Пусто.

Все бросаются тащить, ободренные его словами и примером.

И все взяли свои жребии, и все с радостью рассматривают пустые листки. Но у кого же крестик?

И тут все обращают внимание на Быстрова. Невысокий человек с неприметной внешностью. Он стоит, крепко сжав свою бумажку в кулаке.

– Быстров, покажи! – требует Пробышев.

Но тот в ступоре. Смотрит перед собой остекленевшими глазами.

Пробышев пытается разжать его кулак.

– Маленький, а жилистый! – удивляется он.

Пробышеву помогают.

Быстров не сопротивляется, но и не помогает. Он даже сам с удивлением смотрит на свой кулак, будто на посторонний: что это с ним?

Наконец кулак разжат и бумажка, как и ожидалось, оказывается с крестиком.

Крестик одновременно и страшный, и какой-то кривоватый, школьнический.

– Вариант неплохой, – говорит Капотин. – Ты, Быстров, у нас сидишь на культуре, а на культуру кого угодно можно посадить, ума много не надо. Но фигура все-таки заметная.

– За что?.. – шепчет Быстров пересохшими губами. И шмыгает носом – у него насморк.

– Не понял? – вслушивается Капотин.

– За что? Я ничего не сделал! Я даже не ворую!

– Правда, что ли? – не верит Капотин. – А почему?

– Нечего украсть, Павел Савлович! Нет доступа ни к каким финансам!

Капотин обращается к Пробышеву:

– Твоя недоработка, мог бы чего-нибудь ему подсунуть.

– Компромат найдем, если надо.

– Значит, мы удачно на тебя попали, – объясняет Капотин Быстрову. – А то ерунда получается: у нас каждый в чем-то замешан, это гарантирует взаимную безопасность. И рад бы кого-нибудь сдать, но знаешь, что и он тебя сдать может. А ты один у нас получился в белом фраке. Нехорошо.

– Я исправлюсь! – обещает Быстров. – Сегодня же возьму какую-нибудь взятку… За что-нибудь… Или деньги растрачу государственные.

– Извини, поздно. Да ты не волнуйся, мы о твоей семье позаботимся. А тебя, если хочешь, на Ваганьковском похороним. Может, ты вообще против? То есть против нас? Против меня лично? Скажи, не бойся.

– Я не против…

– Тогда о чем говорить? Журналисты, включайте камеры!

Тем же вечером диктор в телевизоре сообщает деловитым, заурядным голосом после перечисления важных международных и внутренних событий:

– На сегодняшнем заседании было принято решение убить руководителя департаменты культуры Вадима Михайловича Быстрова. Заявлено при этом, что убийство будет совершено криминальным образом на почве коммерческой деятельности, которой у Быстрова нет, но по политическим мотивам. Осуществление и расследование убийства берет на себя ведомство товарища генерала Пробышева, но оно не будет иметь к этому никакого отношения.

На экране возникает Пробышев. Он вещает:

– Хотя мы тут ни при чем, но могу сказать, что в любом случае мы исходим не из соображений необходимости, а из принципа целесообразности…

Программу вечерних новостей смотрит вся страна, и везде реагируют по-разному.

Людям посторонним это, конечно, совсем неинтересно.

Хотя и они иногда высказывают мнение.

Вот где-то в глубинке сидят два соседа-приятеля, выпивают. Один уронил кружок колбасы под стол и, поднимая его, не расслышал:

– Кого убить хотят?

– Быстрова.

– А это кто?

– Черт его знает. Типа министр.

– Давно пора их все поубивать. Грабят народ. Твое здоровье.

– Твое здоровье.

Выпили. Оба одновременно икнули. Рассмеялись этому приятному совпадению.

Или: лежит в деревенском доме бабушка ста с лишним лет, смотрит в телевизор, почти ничего уже не понимая, но непроизвольно бормочет:

– И примкнувший к ним…

– Чего ты там бормочешь? – кричит ее глухая восьмидесятилетняя дочка.

– Заплясали, загудели провода, мы такого не видали никогда, – отвечает мать.

Шестидесятилетняя внучка, тоже тугоухая, кричит:

– Ничего не понимаете, старые!

– А ты чего поняла? – обижается дочь.

– Все!

– А что все-то?

Внучка молчит, не сознается. Вернее, не хочет признать, что она сама ничего не поняла.

Но то люди дальние, а каково близким?

Сейчас узнаем, каково близким.

Восемнадцатилетняя дочь Быстрова Настя, услышав новость, кричит матери, которая на кухне:

– Мам, иди сюда, про папу говорят! Да быстрее!

– А что? – входит мать.

– Папу убить решили.

Мать ахает, но тут же говорит:

– Предупреждала я его: не лезь ты на это место! Славы человеку захотелось!

А вот младший брат Быстрова, Владимир, и его жена Надежда. Жена смотрит телевизор, а Владимир сидит в кресле под торшером возле книжных полок во всю стену. Читает.

– Ты слышал? – спрашивает Надежда.

– Выкину я этот зомбоящик. Добил он остатки интеллигенции, – морщится Быстров-младший.

– Брата твоего убить хотят!

– Серьезно? Надо же… Нет, но с ним-то, наверно, согласовали?

Владимир пожимает плечами, он растерян. Он не знает, как к этому отнестись.

А в телевизоре сам виновник, если так можно выразиться, торжества.

Он говорит журналистам:

– Конечно, для меня это неприятное решение. Слишком много начатых дел, хотелось бы их продолжить. С другой стороны, я понимаю, что нужны свежие кадры, новые идеи…

Едет Быстров домой, хмуро смотрит в окно. Предчувствует: будет дома неприятный разговор.

Так и есть: жена Светлана кормит его ужином и сокрушается:

– Нет, но как ты мог согласиться?

– А что я мог сделать? Ну не соглашусь, все равно убьют. Уж лучше думать, что я сам, добровольно. А то получится – как баран на бойне.

– Да так и получилось уже!

Быстров надкусывает котлету, и лицо его вдруг становится очень грустным, как будто он только сейчас по-настоящему огорчился.

– Что, пересолила? – тревожится Светлана.

– Наоборот.

– Ну, Вадик, на тебя сроду не угодишь!

– Да ничего, я сам…

Быстров сыплет на котлету соль из солонки. У солонки отлетает крышка, соль высыпается.

– Плохая примета! – пугается Светлана.

В кухню входит Настя. Обращается к отцу:

– Привет, машину дашь на пару часов?

– А кто мне крыло вчера помял?

– Купили бы мне свою собственную, я бы мяла что хотела! – оправдывается Настя, не чувствуя за собой вины. – У всех уже машины есть, одна я как золушка.

– Ничего, – утешает отец. – Скоро моя машина твоей станет. Навсегда.

– Правда? – радуется Настя.

Светлана одергивает ее:

– Ты разве не знаешь, что нас ждет?

– Почему нас. Это его ждет. А он согласие дал, я правильно поняла?

Быстров вяло кивает.

– Так я возьму машину?

– Бери.

Настя, счастливая, исчезает.

– Так нельзя, – говорит Светлана. – Надо как-то бороться!

– Как?

– Ну не знаю… В суд подать.

– Прецедента не было.

– А ты создай!

– Свет, помолчи, а? И так тошно.

Светлана глянула на часы.

– Ой, что же это я? Там же…

Спешит в комнату, включает телевизор. Слышны звуки какого-то веселого шоу.

Быстров встает, шарит по кухонным ящикам. Находит начатую пачку сигарет. Закуривает.

Светлана кричит:

– Вадик, опять закурил? Забыл, что тебе врач сказал? У тебя легкие!

– Скоро не будет, – негромко говорит Быстров. – Ни легких, ни тяжелых.

Поскольку событие хоть и не из ряда вон, но все-таки заметное, как говорят журналисты, информационный повод, Быстрова приглашают на популярную передачу «Глаз народа». Он как человек государственный, служивый, не чувствует себя вправе отказаться.

Сидит в студии, в центре, на свету и на виду, вокруг, как на небольших футбольных трибунах, зрители.

Выходит бойкий ведущий Соломахов, которого встречают аплодисментами.

Он объявляет:

– Итак, начинаем нашу программу «Глаз народа!». Итак, сегодняшняя тема – «Казнить нельзя помиловать». Итак, вот наши сегодняшние гости! – широким жестом Соломахов указывает на троих героев передачи: всхлипывающую женщину лет тридцати пяти, угрюмого мужчину лет сорока кавказской настороженной внешности и скромно утонувшего в глубоком кресле Быстрова.

– Итак, перед нами три человека, объединенных общей проблемой – их собираются убить! – сообщает Соломахов. – Послушаем сначала их. Екатерина Лебедева, что случилось? – подсаживается он к женщине.

– Сын убить хочет, – плачет Лебедева.

– За что?

– Ни за что!

Соломахов вскакивает и голосом, предвещающим сюрприз, объявляет:

– Итак, Екатерина Лебедева, которую хочет убить сын. Вася, сын Екатерины, присутствует в нашей студии!

Под овации (таков формат передачи: всех встречать аплодисментами) выходит Вася, мальчик лет четырнадцати, длинный, весь какой-то членистоногий. Он идет к диванчику, на котором сидит мать. Она отодвигается.

– Не бойсь, дура, не трону, – улыбается Вася.

– Итак, Вася, скажи, – просит ведущий, – действительно ли ты хочешь убить свою маму?

– А чё, прямо на всю страну показывают? – улыбается Вася, крутя головой.

– Да, на всю страну. Так хочешь ли ты убить свою маму?

– Ну, короче, да.

– Что да?

– А вы бы не убили? – гнусит Вася, впадая в раздраженный подростковый тон. – Телефон мне нормальный купить не хочет, за компьютером сидеть не разрешает, вчера с пацанами встретиться не дала, а они меня ждали!

– Итак, ты хочешь убить свою мать за то, что она ограничивает твою свободу? – подсказывает Соломахов.

– Нуда. И вообще, ноет все время.

– Но она же твоя мама, Вася. Она тебя родила! – с болью в голосе восклицает ведущий.

– А я просил?

Соломахов, прекратив диалог, обращается к студии:

– Итак, перед нами мама и ее сын, который хочет ее убить. Какие будут мнения?

Микрофон берет женщина с острым лицом и сердитыми глазами:

– Я как детский и подростковый психолог, кстати, моя новая книга уже в продаже, должна сказать, что мы относимся к детям, как к своей собственности! И вот вам результат. Мальчик не столько виноват, сколько несчастен.

Ее перебивает растрепанная и красная дама:

– Какая она ни есть, а она мать, и он должен материной воли слушаться! Это что же будет, если каждую мать будут убивать? Я вот сама мать и как мать скажу, что любая мать скажет то же самое: мать – это святое!

Ей аплодируют, атмосфера накаляется, но тут, конечно, рекламная пауза.

Зрители у телевизора смотрят увлекательные сюжеты про майонезы и стиральные порошки, а Соломахов сидит в углу, изможденный: это его четвертая запись за сегодняшний день. Тем временем редактор программы через громкоговоритель обращается к публике, призывая ее аплодировать и выступать активнее.

– Не бойтесь прямой полемики! Если кто-то захочет подойти ближе друг к другу, не стесняйтесь, у нас это приветствуется!

Пауза кончилась.

– Продолжаем! – объявляет редактор.

Соломахов, только что казавшийся тряпичной куклой, вздернулся, словно его потянул за нитки невидимый кукловод. Усталости как ни бывало, он свеж, бодр, активен, он весь в сути проблемы.

– Итак, вторая история: перед нами Курбан Шешбешевич Аскариди, бизнесмен. Скажите, Курбан, кто и за что хочет вас убить?

– Вот он хочет убить, – настороженный кавказец указывает на вольготно рассевшегося в кресле человека с широкими плечами и объемистым горделивым животом.

– За что? – удивляется Соломахов.

– Я овощ продаю, фрукт. Он подходит: дай денег. Я – за что? Ни за что, хочу. Я говорю: нет, не могу. Он говорит: тогда убью тебя. Откуда я могу ему денег дать? Налоговой дай, санпидстансыи дай, милисыи дай, спесслужбам дай. Вас много, Курбан один. А мне еще за транспорт платить, грузчик платить, склад платить…

Ведущий перебивает:

– Понятно, понятно! Послушаем теперь человека по кличке Бодя. Член охотнорядской преступной группировки, находится в федеральном розыске. Спасибо, Бодя, что нашли время прийти к нам!

Публика тоже благодарит Бодю аплодисментами.

– Так за что вы берете деньги у Курбана и за что хотите его убить? – интересуется ведущий.

– Не вопрос, – откликается Бодя. – У него деньги есть, у нас нет. А нам надо. Общак держать, пахану новый «мерседес» купить, да мало ли. Мы люди или нет? А он уперся, как баран. Да еще скрывается, гад. Хорошо хоть, что сюда пришел. Я тебе говорил, глаза вырву? – Бодя встает и вразвалку подходит к Курбану. – Я тебе говорил, башку снесу?

Хороший момент для рекламной паузы – и она наступает.

Что там было в студии, зрители не видят, они после рекламы обнаруживают только результат: в студии теперь нет ни Курбана, ни Боди, только красное пятно на кресле и лужа крови на полу.

Приходит черед Быстрова. Соломахов гонит, предвкушая конец съемки:

– Итак, последняя наша история – история Вадима Михайловича Быстрова. Скажите, Вадим Михайлович, как вы относитесь к тому, что вас хотят убить?

Быстров сидел не просто так. Он думал. Он чувствовал себя не просто человеком, выставленным здесь для удовлетворения праздного любопытства, он понимал, что обязан выглядеть более ответственно и разумно – как представитель власти, как уважающий себя мужчина. Как интеллигент, в конце концов!

И он говорит:

– Тут все обвиняли. За что, почему… А я считаю, надо начать с себя. Потому что…

– Спасибо, время нашей передачи истекло! – объявляет ведущий. – Верный вывод сделал Вадим Михайлович: когда вас кто-то будет убивать, надо не кричать «караул» и не бежать в милицию, как делают некоторые излишне впечатлительные люди, надо сначала задать себе вопрос: а правильно ли я живу? Может, меня убивают за дело? И, возможно, тогда человек сам поставит запятую после первого слова в изречении, которое стало темой нашей передачи.

На табло, где большие буквы УБИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ, появляется запятая после слова «убить».

– Берегите себя, желаю всем здоровья и счастья, до свидания! Первый независимый канал продолжает свои программы, не переключайтесь!

В ведомстве Пробышева идет обсуждение мероприятия. Среди гладких и хорошо одетых сотрудников сидит нарочитый тип в тренировочном костюме, со шрамом на щеке, небритый.

– Ну и рожа, – недоволен Пробышев. – Другого не могли найти?

– Да то наш, это Свистунов из отдела заказных убийств.

– Валера, ты? – поражается Пробышев.

– Так точно, товарищ генерал! – усмехается нарочитый тип.

– Надо же. Хорошо у нас визажисты работают. Ну, какой план?

– Очень просто, – докладывает Валера. – Охраны у Быстрова нет. По утрам он бегает.

– Куда?

– Никуда. Для здоровья. Он возле парка живет, там и бегает. Я тоже как бы буду бегать. Поравняемся, я шмаляю в него, потом контрольный в голову. Все.

– Неплохо. Красиво, как минимум. Парк, птички, утро. Эстетический момент – это тоже важно. Но посоветоваться все-таки не мешает.