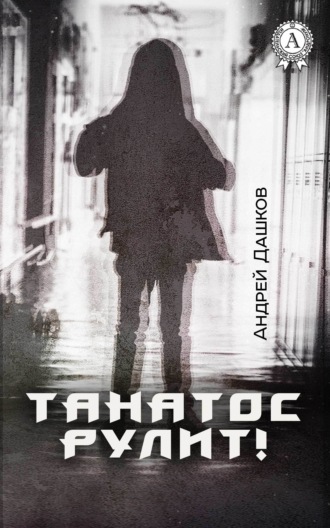

Андрей Дашков

Танатос рулит!

В этом мире жить невозможно, но больше негде.

Джек Керуак

Даже самоубийца верит в смысл – если не жизни, то смерти.

Виктор Франкл

Когда ты лишен воображения, умереть – невелика штука; когда оно у тебя есть, смерть – это уже лишнее.

Луи-Фердинанд Селин

1

В последнее время его все чаще тянуло репетировать. Он садился напротив окна, включал тяжелую музыку, брал незаряженный пистолет и подносил ствол к виску. Через минуту, две или три он нажимал на спуск. Репетировал. Так он это называл. Чем не духовное упражнение? Даже если знаешь, что обойма пуста и нет патрона в стволе… ну а вдруг? Маленькое, ничтожное «вдруг», обладающее исчезающей, почти чудесной вероятностью, превращало это пошлое действо в опасное приключение, от которого льдом сковывало кишки и в голову приходили разные странные мысли. В обычном состоянии в голову редко приходят странные мысли. По правде говоря, они невразумительны. Не пропечатавшиеся на извилинах слова, что подобны набранным осыпающимся шрифтом…

Собственно, и без патрона в стволе репетиция обладала психотерапевтическим эффектом. От многократного повторения она становилась своего рода ритуалом – то ли отводящим беду, то ли, наоборот, приманивающим смерть. Кому же понравятся бесталанные дразнилки, исполняемые по чужим либретто энное столетие подряд?

Сколько ни смотри в стену, в темноту или в звездное небо, видишь только себя, свое маниакально искаженное «я» в окружении своих же вчерашних призраков или – что еще хуже – завтрашних призраков. Ему в самом деле казалось, что репетиция – попытка избавиться от этих призраков, потому что никто не принадлежит себе настолько, чтобы встретиться с собой больше одного раза в жизни. Выходило, он тоже даром терял время в ожидании этой встречи. И, если уж она могла состояться где угодно, когда угодно, при каких угодно обстоятельствах, было абсолютно все равно, чем заниматься в период ожидания.

Он снова и снова заставлял себя: Сядь. Закрой глаза. Открой глаза. Смотри. Думай о том, что все это может быть в последний раз. Не играй с собой. «Мыльная опера» закончилась. Вернее, следующая серия пройдет без тебя. Эта мысль куда невыносимее, чем та, что следующей серии вообще не будет. И вообще, тотальный конец света выглядит намного симпатичнее личного выползания через неприметную дверь, которой даже и не хлопнешь как следует… Вспомни всех, кого ты хотел бы сделать своими попутчиками. Что, для этого у тебя недостаточно времени? Ну хорошо, вспомни хотя бы избранных. Самых-самых. Тех, кого ни за что нельзя оставлять здесь, иначе ты этого не переживешь. Ты просто обязан прихватить их с собой – на тот маловероятный случай, если существует ад. И тем более, если ада не существует.

Простое правило – «живи так, будто каждый день последний» – срабатывало далеко не всегда, и на следующий день (а следующие дни пока еще случались) наступало безалкогольное похмелье – давили вина и сожаление, и осознание того, что все равно он ни черта не понял в этой жизни, ни на шаг не приблизился к тайне существования. Тогда он решил попробовать другой путь: искать в непосредственной близости от смерти. Занятие опасное, в чем-то привлекательное, в остальном – отталкивающее всякого, кто на самом деле хотел бы всего лишь научиться жить. Но его не покидало предчувствие, что копать надо где-то в минутной, если не секундной, окрестности небытия. Там, где обнажается все, что скрыто иллюзиями, ложью, гордыней, надеждой и сотнями застилающих глаза миражей.

Тут перед ним встала проблема – как репетировать, не рискуя при этом всерьез. Ведь его целью была жизнь, а не смерть; он мнил себя здоровым искателем истины, а отнюдь не самоубийцей. Но, как ни крути, играть не рискуя означало заигрывать – то есть заниматься очередным дешевым самообманом, который отметил клеймом неудачников и потерянных многие поколения.

Поэтому ему все-таки пришлось репетировать с заряженным оружием, а это уже смахивало на «русскую рулетку».

2

Ничто не предвещало беды.

Ничто не предвещало перемен к лучшему.

День начинался как всегда. И отчего-то возникала уверенность, что и кончится он как всегда – несмотря на всякие там «человек предполагает, а бог располагает…» Это была стабильность во всей своей красе – основа душевного покоя и эмоционального равновесия. Что могло поколебать ее? Только грубое вмешательство извне (не обязательно божественное), либо собственная глупость. Последнее – гораздо вероятнее. Глупость ходила рука об руку со скукой.

NN просыпался рано и быстро. Ему казалось, что сон – это потеря времени, и раз уж она неизбежна, то надо свести ее к минимуму. Соответственно, валяться в постели было еще менее оправданной растратой минут и часов. Правда, если бы у него спросили, для чего такого важного он собирается использовать высвобождающиеся день ото дня кучки времени, он затруднился бы ответить.

Он был свободен, финансово независим, избавлен от ожесточенной борьбы за кусок хлеба – и в результате не знал, что делать со своей жизнью. «Что тебе еще надо, зажравшаяся тварь? – часто спрашивал он себя. – Чего тебе не хватает?» Ну, он-то знал – чего. Веры, любви, надежды, да и самой жизни. Он почти постоянно испытывал ощущение неуловимой утраты – причем чего-то такого, что ему, в сущности, и не принадлежало. Он подозревал: что-то незаметно скользит мимо него. Проходит, пролетает, проползает, проплывает… и прячется в щелях, которыми изобилует состарившаяся реальность. Пытаться достать оттуда это «нечто» было так же бессмысленно, как выковыривать тени из темных уголков. Толку никакого, а можно извлечь на свет дерьмо, о котором прежде – ни слухом, ни духом.

То, что многие люди живут гораздо хуже него, а за жизнь цепляются гораздо сильнее (некоторые при этом умудряются даже ею наслаждаться) ни в коей мере не являлось для него весомым аргументом. Во-первых, старое правило «каждому – свое» еще никто не отменял; во-вторых, он находился там, где находился, и не исключено, что, изменись его обстоятельства радикально и бесповоротно, он превратился бы в такого же жалкого клоуна, теребящего пересыхающее вымя удовольствий, как те, кто вызывал в нем смех пополам с презрением.

В своем презрении к существованию он доходил до того, что всячески культивировал в себе витальность. Он старался употреблять только «здоровую» пищу, не имел вредных привычек, следил за внешностью и даже – ха! – занимался, мать его, спортом. Чем это было, если не чистейшим, вопиющим парадоксом: выбрать день и способ смерти, знать, что доставшийся тебе с рождения в пользование убогий цветничок превратится в горстку пепла, но при этом ухаживать за ним так, чтобы ни одна бацилла, ни один червяк, не дай бог, не опередил его, не сделал за хозяина главную работу? А может, глупец, подсознательно рассчитывал, что и после сможет вкушать взращенные и отравленные плоды?

3

Половина шестого утра. Обыватели еще спят или собираются на работу. Погода отличная. Июньское утро так и просится в вечность, но просуществует недолго, а потому надо спешить. NN вскакивает, забрасывает в себя тертые яблоко и сырую морковь, надевает спортивные трусы и майку, обувает кроссовки и вытаскивает на улицу велосипед.

Он крутит педали под радостный скулеж просыпающегося организма. Организм еще не стар, и нагрузки ему пока в удовольствие. NN знает, что так будет не всегда. Эта мысль причиняет ему едва заметное неудобство, пятнышком присутствует на безоблачном небосклоне. NN и пальцем не пошевелит, чтобы его соскоблить. Он помнит заветы и живет полноценно только потому, что постоянно думает о смерти.

Стадион утопает в зелени и совершенно пуст. NN оставляет велосипед на южной трибуне и начинает свой долгий бег от инфаркта и, следовательно, от незапланированного конца. Ему помогает музыка, проникающая внутрь через наушники mp3-плейера. Сегодня это «Wishbone Ash» – NN бегает под звуки лениво-меланхоличного вокала и вязких гитар. Последнюю неделю он слушает все их альбомы подряд, некоторые – спустя много лет, и тем не менее в его личном рейтинге лучшим остается «Front Page News» семьдесят седьмого, а ведь то был не лучший год для рока.

Он делает свои пятнадцать кругов, и альбом как раз подходит к концу. Отбегав, он перемещается в «качалку» – площадку под открытым небом, где можно вдоволь потаскать железо. Через четверть часа начинает собираться обычная компания: бывшие полицейские Зеба и Хан (у обоих – нетто под сто кэгэ, приличные пенсии, взрослые дети и масса свободного времени), водитель Шустрик (возит какого-то фирмача), бывший преподаватель кафедры физкультуры одной из городских академий Аркадий Вольфович (семьдесят пять лет, напичкан теоретическим материалом, на практике регулярно побеждает в своей возрастной категории в ежегодных марафонах ко Дню города. Правда, соперников у него немного – нация вырождается).

Обмен новостями. Зеба рассказывает, что вчера они с Ханом (и был еще кто-то третий) возвращались с рыбалки на машине. Когда его «нива» остановилась на перекрестке, какая-то тачка сшибла с нее зеркало заднего вида. Догнали. Подрезали. Остановили. Вылезли. Начали разбираться. Оказалось, молодняк. Три сопляка. Разойтись по-хорошему не получилось. Наглые, как… «как не знаю что». Зеба даже бить их не стал. Побрызгал из баллончика – все трое легли. Хан был под градусом, поэтому в виде компенсации разбил им оба зеркала. И заднее стекло в придачу. В общем, рыбалка удалась. Зеба одобрительно хлопает Хана по чугунному плечу; тот, ухмыляясь, изрекает: «Хороший полицейский – мертвый полицейский».

С этим согласны все, особенно Шустрик. О полиции вообще он известно какого мнения, но о Зебе или Хане неизменно отзывается цитатой: «Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын». Затем Шустрик рассказывает историю о том, как у него на глазах двое парней обули в лапти целую кодлу цыган. Дело было на базаре; парочка умудрилась втюхать цыганам старый пиджак в обмен на новое кожаное пальто. Фишка в чем: показать толстую котлету денег, после чего якобы спрятать их во внутренний карман пиджака, снять пиджак, попросить продавца подержать и примерить кожаное пальто. Продавец немедленно растворяется среди кодлы, покупатели остаются с новым пальто и при своих бабках.

История понравилась; экс-полицейские довольны. Зеба часть службы провел, охраняя заключенных, и еще помнил времена, когда отпускал голодных зэков под честное слово на рынок, чтобы пополнить оскудевшую черную кассу колонии. По его виду не догадаешься, считает ли он те времена хорошими или плохими. NN склоняется к мысли, что все-таки хорошими; честное слово еще чего-то стоило.

Тут появляется Нежное Создание, и разговоры приобретают фрагментарный безматерный характер. Созданию от пятнадцати до двадцати, точнее сказать трудно. За пару лет никто не удосужился выяснить ни его возраста, ни рода занятий, ни даже имени. В любом случае оно годится большинству из присутствующих в дочери, а Вольфовичу – во внучки.

Создание, как обычно, облачено в обтягивающие минишорты и кислотного оттенка топик, почти не скрывающий двух выпуклостей спереди и цветной татуировки в виде дракончика, поднимающейся по хребту откуда-то из межъягодичной щели (уф-ф!).

Создание начинает невозмутимо разминаться, задирая гладкие до умопомрачения ножки возле шведской стенки. Шустрик, который имеет дочь примерно такого же возраста, приседает с отсутствующим видом. Аркадий Вольфович на правах эксперта и старого импотента иногда дает Нежному Созданию советы физкультурного содержания. Зеба и Хан отрешенно пыхтят.

Стонет железо. Стонет либидо. NN беззвучно выдыхает тоску по женскому телу. Нежное Создание имеет к этому весьма опосредованное отношение. Оно – не более чем символ упущенных возможностей и заведомых невозможностей. Последние проистекают из сложного характера NN. Томления плоти надежно отделены от его второго «я» ширмой с надписью «Мертвым уже ничего не надо», и, хотя у него давненько не было бабы, он не испытывает по этому поводу никаких затруднений – выше пояса. Мысль о том, что в любой момент он может набрать один из трех телефонных номеров на выбор и снять озабоченность, вселяет в него оптимизм ближнего прицела, а это благотворно воздействует на его настроение.

Итак, он качает пресс, глядя попеременно то в небо на инверсионный след пролетающего лайнера, то на задорно подпрыгивающие грудки Создания, которое ловко упражняется со скакалкой. Оба зрелища по-своему прекрасны. NN задает себе вопрос, отчего ему ну абсолютно не хочется путешествовать или, скажем, познакомиться с Созданием поближе. Эдакое старческое высокомерие. Или уже слабоумие? Сколько себя помнил, он будто болтался где-то в вакууме вдали от обычных стимулов и стимуляторов. И это при том, что образ жизни он вел вполне оседлый. С рождения жил на суходоле, в городе, недостаточно старом, чтобы тайна времени сгустилась и проступила сквозь камни, и лишенном вида на океан, беспрестанно повторяющий приговор вечности. Помнится, в юности он было до того романтичен, что пытался мастерить модели парусников. Каким же разочарованием было для него узнать, что земля кругла, словно ноль! В убожестве глобуса ему уже тогда чудилась насмешка: вот и беги по кругу, а в конце вернешься туда, откуда вылез – в слабоумие, памперсы, абсолютную зависимость от братьев по разуму. Концепция бога, с которой его позже ознакомили, доказывала лишь человеческое ничтожество: до чего все плохо, если возникла нужда изобрести себе в утешение свое же всемогущее подобие! С тех пор все утекло, как талый снег; осталось только скромное пожелание умереть по собственному выбору.

…Наконец Нежное Создание удаляется походкой ангела – еще не падшего, но гуляющего по краю. Шустрика выгавкивает по мобильнику шеф. Спустя полчаса NN в компании Зебы и Хана неспешно покидает стадион. Они расстаются на перекрестке. На обратном пути NN замечает, как Нежное Создание, уже переодетое в рубашку, джинсы и походные ботинки, залезает в остановившийся на обочине черный кроссовер. Водителя он не видит – боковые стекла затемнены.

Солнце уже поднялось высоко и начинает припекать. Усиливается юго-западный ветер, несущий жару.

NN медленно крутит педали, возвращаясь домой. Новый день открыт перед ним, как супермаркет, в котором нечего покупать. Все, что его интересовало, он уже перепробовал. Остальное либо ему не по карману, либо пылится на полках после прошлогодних распродаж.