Андрей Павлович Киясов

Homo sapiens под микроскопом

Первые дни жизни – путешествие в трубе и поиски дома на 39 недель

Оплодотворение – это лишь начало долгого пути. Не все оплодотворенные яйцеклетки станут новорожденными детьми. Впереди много сложностей и трудностей. Первые пять дней нашей жизни похожи на сказку Сергея Владимировича Михалкова «Жадный Вартан». В ней жадный богач заказал сшить из одной овчины сначала две, потом три, и в конечном итоге – семь шапок. В результате он и получил свои семь, но не шапок, а маленьких шапочек.

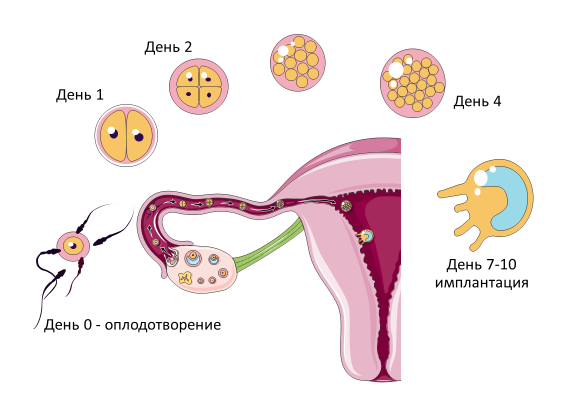

Оплодотворенная яйцеклетка называется зиготой. Зигота начинает делиться. Но делится она очень быстро и в результате оказывается в стесненных условиях, так как ограничена пространством внутри блестящей оболочки. Поэтому процесс деления зиготы называют дроблением. В результате дробления из зиготы сначала образуется две клетки – два бластомера, потом четыре, потом восемь и т. д. (рисунок 31).

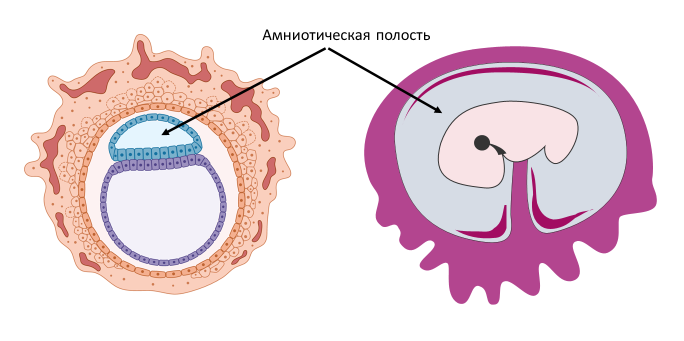

Рисунок 31. От оплодотворения до имплантации

До стадии восьми бластомеров все клетки одинаковые, и из каждой может развиться новый человек, то есть теоретически могут родиться восемь близнецов. 18 ноября 1983 года в семье Грэма и Джанет Уотсонов родилось шесть близнецов-девочек. Все они до сих пор живы и здоровы, а одна из них сама уже стала мамой. Произошло это в Ливерпуле. Поэтому Ливерпуль может по праву гордиться не только великой ливерпульской четверкой ансамбля «Битлз», но знаменитой шестеркой близнецов Уотсонов.

На четвертый день после оплодотворения внутри блестящей оболочки появляется многоклеточная, или многобластомерная, структура, которая по внешнему виду напоминает тутовую ягоду. Кто не видел тутовую ягоду, скажу, что она похожа на ягоду малины. Тутовая ягода по-латыни – морула (morula), поэтому эту стадию нашего развития называют «стадия морулы». В это время мы уже практически прошли всю маточную трубу и готовимся попасть в полость матки.

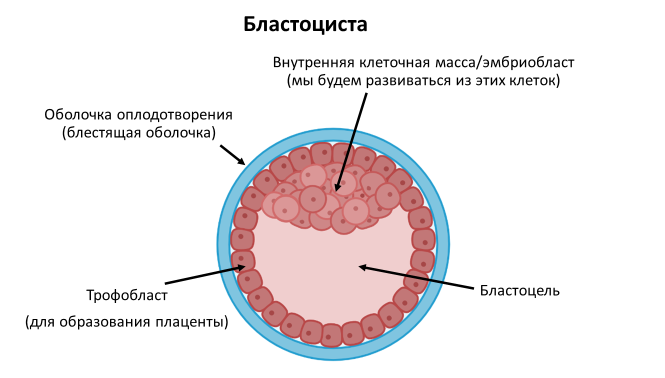

Дальнейшее деление бластомеров приводит к тому, что они распределяются одним слоем под блестящей оболочкой, а внутри морулы появляется полость – бластоцель. Когда появляется полость (это происходит на шестой день), мы с вами из морулы превращаемся в бластоциту и выпрыгиваем из трубы в полость матки. В отличие от морулы клетки бластоцисты, хотя все еще окруженные блестящей оболочкой, начинают отличаться друг от друга (рисунок 32).

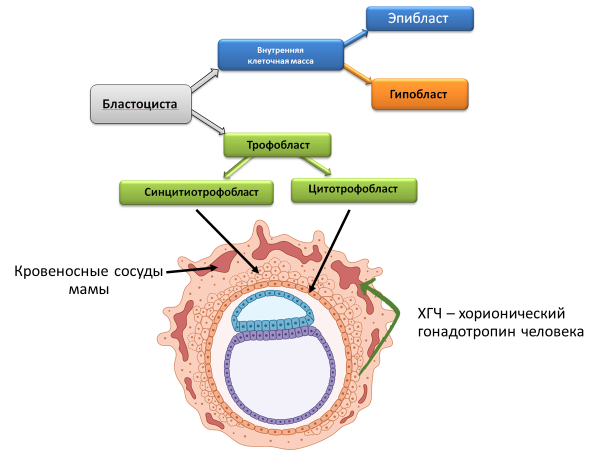

Рисунок 32. Бластоциста

Одни клетки формируют стенку полого шарика-бластоцисты. Это клетки трофобласта, они пойдут на образование плаценты, которая на девять месяцев свяжет нас с организмом мамы. Не всем клеткам удается попасть в трофобласт. Не попавшие в трофобласт клетки «выдавливаются» внутрь бластоцеля и называются внутренней клеточной массой, или эмбриобластом. Эмбриобласт – это не несчастные, а счастливые клетки, потому что многие из них будут образовывать не временные (провизорные) органы внутриутробного развития, такие как плацента, а настоящие клетки органов нашего тела.

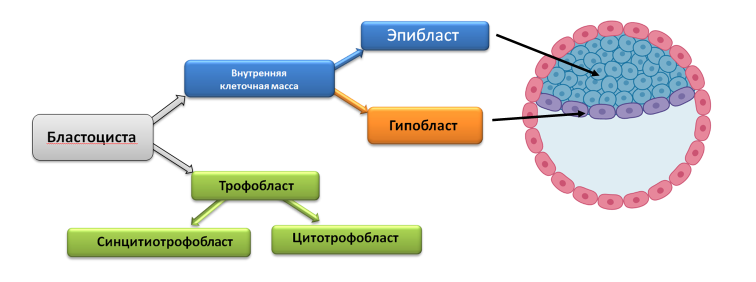

Итак, мы оказались в полости матки и все еще окружены гладкой блестящей оболочкой, что крайне опасно, так как через канал шейки матки недолго вылететь наружу и стать одним из тех, кто не прожил счастливые девять месяцев в чреве мамы и не прошел через удивительные превращения из бластоцисты в человека. Поэтому срочно выходим из плена блестящей оболочки. Одновременно в эмбриобласте формируем два слоя клеток: контактирующий с жидкостью бластоцеля гипобласт и лежащий над ним второй слой – эпибласт (рисунок 33).

Рисунок 33. Эпибласт и гипобласт

Надо торопиться закрепиться в матке, поэтому быстро преобразуем однослойный трофобласт в двухслойный. Наружный слой формируем из многоядерных, липких и агрессивных клеток – это будет синцитиотрофобласт, а внутренний слой оставляем без изменений в виде одноядерных клеток цитотрофобласта. Выбравшись из застенков блестящей оболочки, синцитиотрофобласт прилипает к внутреннему слою стенки матки (эндометрию) и начинает разрушать его, формируя для нас удобную пещеру.

На 7–10-й день, устроившись в пещере, мы начинаем посылать по крови мамы сигналы желтому телу яичника, что у нас все в порядке. В качестве сигнала используем специальный гормон – хорионический гонадотропин. Хорионическим он называется потому, что из двух слоев трофобласта будет образован хорион – одна из частей плаценты, через которую мы будем получать питание до самого рождения (рисунок 34).

Рисунок 34. Синцитиотрофобласт и цитотрофобласт

Появление в крови и моче мамы хорионического гонадотропина – один из первых признаков беременности, и его можно легко определить в утренней моче с помощью специальных тест-полосок.

Зачем мы посылали сигналы желтому телу яичника? Чтобы понять это, надо сказать несколько слов о ежемесячных циклах, которые бывают у всех здоровых женщин с момента пубертата до наступления менопаузы.

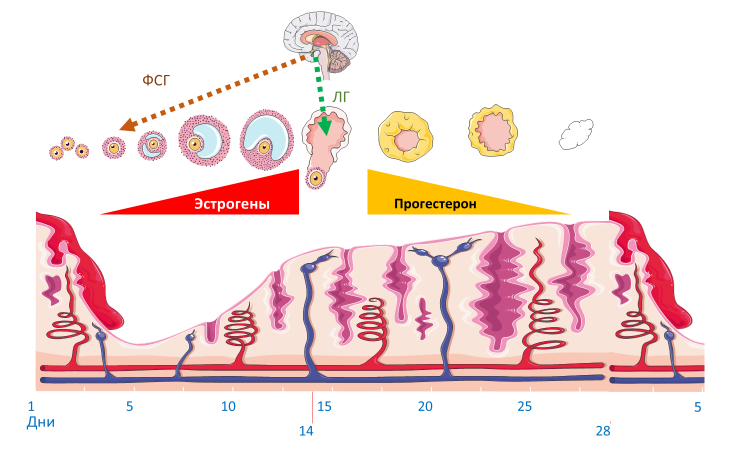

В организме любой женщины ежемесячно происходят два события – овуляция (выход яйцеклетки из зрелого Граафова пузырька) и менструация. Промежуток времени между двумя последовательными овуляциями называют овуляторным циклом, время между двумя последовательными менструациями, соответственно – менструальным циклом. Овуляция, как правило, происходит в середине менструального цикла. Все события обоих циклов связаны с изменением уровня гормонов гипофиза и яичников (рисунок 35).

Рисунок 35. Менструальный цикл

Как образно говорят акушеры-гинекологи, «менструация – это кровавые слезы обманутой матки». Почему же слезы кровавые и кто обманул матку?

Я уже упоминал, что внутренний слой стенки матки, где мы на 7–10-й день после оплодотворения обосновались, как в пещере, называется эндометрий. Чтобы понять, как устроен эндометрий, расправьте свою ладонь и посмотрите на нее. Ладонь – это эндометрий. Кончики пальцев – это та часть эндометрия, которая направлена в полость матки. Между пальцами есть промежутки. В эндометрии такие промежутки в виде трубочек называются железы эндометрия. Пальцы ладони покрыты кожей, а «пальцы» эндометрия – однослойным цилиндрическим железистым эпителием. Теперь представьте себе, что ежемесячно две крайние фаланги с каждого пальца отваливаются, но потом вырастают заново. В пальцах ладони есть кости, а в «пальцах» эндометрия есть кровеносные сосуды, поэтому, когда теряется верхняя часть эндометрия, из поврежденных сосудов вытекает кровь. Кровь вместе с клетками верхней части эндометрия составляет основную часть менструальных выделений. Теряемая во время менструации, но затем вырастающая вновь часть эндометрия называется функциональным слоем эндометрия. Та часть эндометрия, которая лежит глубже, остается на месте и называется базальным слоем эндометрия. За восстановление функционального слоя отвечают гормоны эстрогены, которые вырабатываются в фолликулах яичника. Выработку эстрогенов и рост фолликула стимулирует фолликулостимулирующий гормон гипофиза (ФСГ).

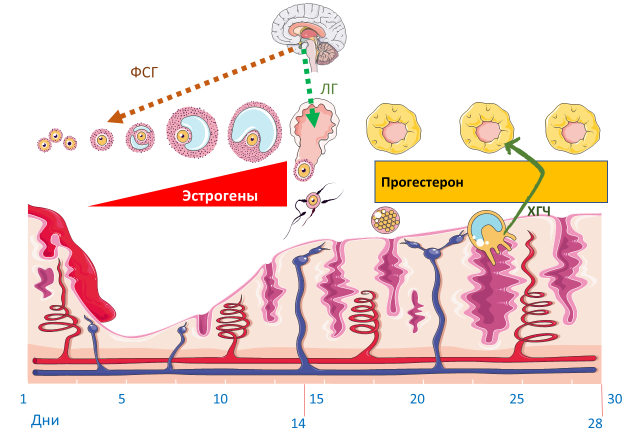

Примерно в середине между двумя менструациями происходит овуляция. Значит, к окончанию менструации в яичнике уже был большой растущий фолликул, поэтому высокий уровень эстрогенов запускает восстановление функционального слоя эндометрия после его потери в менструацию. К моменту овуляции функциональный слой полностью восстанавливается. Гипофиз из огромного фолликула получает высокую дозу эстрогенов и выбрасывает в кровь лютеинизирующий гормон (ЛГ), который «разрывает» фолликул и выпускает из него яйцеклетку. ЛГ заставляет клетки фолликула превратиться в клетки желтого тела. Клетки желтого тела начинают вырабатывать другой гормон яичников – прогестерон. Эстрогены в первой половине менструального цикла стимулировали восстановление функционального слоя. Прогестерон делает эндометрий мягким и влажным, чтобы в него легко было проникнуть бластоцисте. Он, как хорошая горничная в гостинице, «взбивает перину эндометрия», чтобы постояльцу в случае наступления беременности было удобно спать. Если никто не заселился в матку, желтое тело от расстройства усыхает, превращаясь в рубец соединительной ткани, или белое тело. Горничные (прогестерон) уходят на месяц в отпуск, а одноразовая перина за ненадобностью выбрасывается (наступает менструация). Поэтому и говорят о кровавых слезах обманутой матки: она ждала постояльца и подготовилась стать удобной кроватью, хотела быть беременной, но никто не приехал. Как тут не заплакать от обиды?

В нашем случае мы успешно заселились, но очень боялись, что администратор (желтое тело) перестанет посылать к нам горничную (прогестерон). Поэтому мы начинаем ежеминутно посылать желтому телу сигналы в виде хорионического гонадотропина, что мы на месте, не надо переживать и превращаться в белое тело, надо постоянно посылать к нам нашу любимую горничную – прогесторон. Счастливый и долгоживущий администратор нашей гостиницы обретает новое гордое имя – Желтое тело беременности – и постоянно через горничную-прогестерон заботится о нашей перине эндометрии (рисунок 36).

Рисунок 36. ХГЧ и желтое тело беременности

Пока мы маленькие, горничная-прогестерон из желтого тела справляется со своими обязанностями, но мы будем расти, и поэтому нам придется взять часть забот на себя. Кроме всего прочего нам потребуется питание, ведь на ничтожных запасах желтка, которые есть в яйцеклетках человека, долго не протянешь. Поэтому мы начинаем формировать тесные связи с нашим новым домом и прорастаем в него. Синцитиотрофобласт и цитотрофобласт начинают формировать хорион, прорастающий в эндометрий, и в каждом его ветвящемся корешке будут находиться наши кровеносные сосуды. Эндометрий, в который прорастает хорион, уплотняется и формирует децидуальную оболочку, в ней будут располагаться кровеносные сосуды мамы. Децидуальная оболочка вместе с хорионом формируют плаценту – нашу прочную связь с новым домом в матке мамы.

В формировании плаценты были заинтересованы в первую очередь мы. В течение девяти месяцев мы будем паразитировать в матке мамы и получать из ее крови питательные вещества и кислород. Но мы не будем иметь общих кровеносных сосудов. Питательные вещества и кислород будут поступать в ткань децидуальной оболочки, а из нее в ворсины хориона, попадая таким образом в наши сосуды, путем диффузии. Но мы не вредные паразиты. Плацентой мы помогали маме и дополнительно снабжали ее гормонами. В первую очередь, нам было жалко мамины яичники, и мы вырабатывали в плаценте эстрогены и прогестерон. Кроме того, мы думали о том, как мама нас будет кормить и рожать. Чтобы подготовить маму к процессу нашего рождения, мы вырабатывали гормон релаксин, и он расслаблял связки между тазовыми костями мамы для нашего успешного выхода наружу через родовые пути. Мы также думали о подготовке маминых молочных желез для нашего кормления. Вспомните наше родовое длинное имя, там есть слово млекопитающие. Чтобы молочные железы увеличились в размерах, мы вырабатывали хорионический соматомаммотропин, а чтобы они начали вырабатывать молоко, мама получала от плаценты дополнительные порции гормона пролактина. Но никогда наша и мамина кровь не смешивались, и очень часто у нас и мамы бывают разные группы крови (рисунок 37).

Рисунок 37. Плацента и её гормоны

Так как мы имели свою собственную кровеносную систему, которая из нашего тела доходила до плаценты, то после нашего рождения и отделения нас от плаценты в плаценте остается от 50 до 200 миллилитров нашей крови. Эта кровь содержит большое количество стволовых кроветворных клеток, и ее можно заморозить, чтобы в будущем использовать для лечения, если это потребуется.

Хранятся такие стволовые кроветворные клетки в специальных банках пуповинной крови, и такой банк есть в Казанском федеральном университете.

Я уже сказал, что наше нахождение в матке – это паразитизм. А паразит, как правило, сильно отличается от хозяина. Поэтому за формирование плаценты в большей степени отвечают гены из хромосом, доставшихся нам от папы, а за развитие нашего тела отвечают хромосомы мамы. Доказано это было простым способом. Если из яйцеклетки мыши убирали ядро и вместо него помещали два ядра из сперматозоидов, то есть зигота образовывалась из двух ядер сперматозоидов, то развивалась огромная плацента с недоразвитым эмбрионом. В случае же двух женских ядер у крупного эмбриона была недоразвитая плацента.

Сегодня мы говорим о первых днях жизни и о важном процессе имплантации эмбриона в эндометрий матки – это о тех, кому повезло. Но иногда что-то идет не так. Кто-то не добрался до матки и застрял в трубе, тогда развивается трубная беременность. Кто-то вообще начал двигаться не в том направлении и имплантировался в яичнике или брюшной полости, а кто-то чуть не вылетел из матки наружу и зацепился в канале шейки матки. Все это – случаи эктопической беременности, и они не про нас, но знать об этом надо. До 95 % всех эктопических беременностей – это трубные беременности (рисунок 38).

Рисунок 38. Эктопическая беременность

В случае трубной беременности все протекает по знакомому уже вам сценарию. Даже начинается попытка сформировать плаценту, но эмбрион растет и не может уместиться в узких пространствах маточной трубы. Труба не выдерживает такого напора и рвется вместе с сосудом, который проходит в ее стенке. Все заканчивается тяжелым внутренним кровотечением, и тогда главная задача – это спасти жизнь женщине. Очень часто после этого труба уже непроходима ни для сперматозоидов, ни для зигот.

Но мы разговариваем о нас, тех, кто успешно родился, и в следующем рассказе речь пойдет о том, как мы развивались после имплантации.

В сухом остатке:

• Оплодотворенная яйцеклетка называется зиготой.

• Зигота делится дроблением на бластомеры.

• До стадии восьми бластомеров все бластомеры тотипотентные. Они способны развиться в полноценный эмбрион.

• На четвертый день зародыш достигает стадии морулы и завершает путешествие по маточной трубе.

• В полость матки попадает бластоциста, которая на шестой день развития выходит из блестящей оболочки.

• У бластоцисты в центре есть заполненная жидкостью полость – бластоцель.

• Стенка из клеток вокруг бластоцеля – трофобласт.

• От трофобласта внутрь полости выступает скопление клеток – внутренняя клеточная масса, или эмбриобласт.

• Эмбриобласт делится на два слоя клеток:

• Слой, контактирующий с бластоцелем – гипобласт.

• Слой между гипобластом и трофобластом – эпибласт.

• В трофобласте появляются наружные многоядерные клетки, формирующие синцитиотрофобласт. Контактирующие с бластоцелем клетки трофобласта – это цитотрофобласт.

• На 7–10-й день развития синцитиотрофобласт прикрепляется к эндометрию матки и имплантируется внутрь маточных желез.

• Эндометрий матки формирует децидуальную оболочку, а синцитио- и цитотрофобласт – ворсины хориона.

• Внутри ворсин хориона находятся сосуды эмбриона/плода.

• Децидуальная оболочка вместе с ворсинами хориона формирует единый орган – плаценту.

• Через плаценту путем диффузии к плоду поступают питательные вещества и кислород. В обратном направлении выводится углекислый газ.

• Плацента вырабатывает гормоны.

• Хорионический гонадотропин продлевает функционирование желтого тела яичников и выработку прогестерона. Тест на беременность – это определение в организме женщины хорионического гонадотропина.

• Как и яичники, плацента вырабатывает эстрогены и прогестерон.

• Соматомамотропин стимулирует рост молочных желез.

• Перед родами плацента вырабатывает пролактин и релаксин.

• Пролактин стимулирует выработку молока.

• Релаксин расслабляет связки тазовых костей.

• Вне периода беременности:

• Эстрогены стимулирую регенерацию эндометрия после менструации.

• Прогестерон стимулирует набухание и секрецию желез эндометрия для успешной имплантации.

• Эктопическая беременность (имплантация) в 90 % случаев бывает в маточных трубах.

Обживаемся и развиваемся, а также узнаем, почему у меня мог быть брат-близнец?

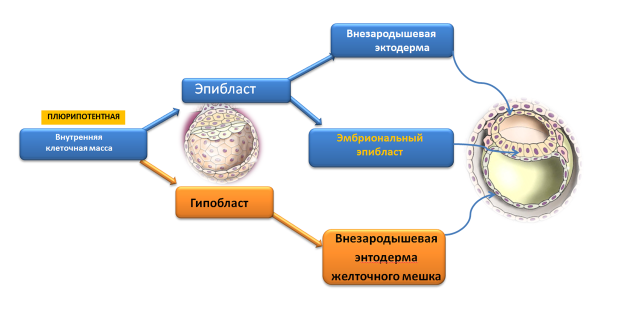

В первые дни своей жизни мы в первую очередь «думали» о том, как нам не вылететь из матки и успешно прикрепиться, или имплантироваться, в ее стенку. Это была первая и главная задача. Одновременно мы понимали, что из скопления клеток под названием внутренняя клеточная масса надо начинать превращаться в живое существо, или зародыш, у которого должны появиться и голова, и тело, и конечности. Эволюционная память подсказывала нам, что у всех животных при развитии есть желточный мешок, и часть клеток этого мешка будет нужна для формирования кишечной трубки. Поэтому клетки внутренней клеточной массы, контактирующие с жидкостью бластоцеля, превращаются в гипобласт, чтобы сформировать желточный мешок (рисунок 39). Лежащие над ними клетки эпибласта могли бы полностью пойти на формирование наших органов. И это можно было бы сделать, если бы мы, как куриное яйцо, неподвижно лежали бы в гнезде без тряски и передвижения в пространстве. Однако в течение длительного времени нам предстоит находиться внутри мамы, а мама будет жить привычной жизнью, а ведь бывают очень активные и даже спортивные мамы.

Рисунок 39. Внезародышевая энтодерма и желточный мешок

Поэтому неплохо бы защитить себя от тряски и других внешних воздействий. В современных автомобилях для защиты водителя и пассажира от травм есть подушки безопасности, которые заполняются газом. В нашем маленьком домике мы не сможем раздобыть достаточное количество газа для подушки безопасности, но сможем сделать это с помощью жидкости. Поэтому с противоположной от гипобласта стороны мы жертвуем часть клеток эпибласта для формирования стенок еще одной полости, заполненной жидкостью. Когда эта полость станет большой, мы будем её называть амниотической полостью, и в ней мы будем плавать, находясь не снаружи, а внутри «подушки безопасности» (рисунок 40).

Рисунок 40. Амниотическая полость

Амниотическая полость – это наш дом с жидкостью внутри, в которой мы будем плавать, расти и развиваться. Выражение «отошли воды» означает не что иное, как начало родов, когда мы «запросились» наружу. Во время родов стенка амниотического пузыря рвется, и амниотическая жидкость через влагалище вытекает наружу, после чего начинаются роды, и мы появляемся на свет.

Про некоторых детей говорят, что он или она родились «в рубашке». Конечно же, у новорожденного нет ни рубашки, ни футболки, ни свитера. Новорожденный появляется из влагалища мамы голым, но если на его теле оказалась часть амниотической оболочки, то акушерка радостно всех извещает о том, что ребенок родился «в рубашке». Считается, что такому новорожденному особенно повезет в жизни.

Теперь продолжим вспоминать, что же происходило с нами на момент имплантации в матку. В это время внутри бластоцисты уже не было бесформенной внутренней клеточной массы, мы стали похожи на диск, находящийся между двумя полостями, заполненными жидкостью. Нижняя полость – это полость желточного мешка, а верхняя полость – это амниотическая полость. Мы, как диск, состояли из двух слоев клеток. Нижний слой, контактирующий с желточным мешком, мы будем использовать для образования клеток, выстилающих нашу пищеварительную и дыхательную системы. Верхний слой – самый важный. Из клеток верхнего слоя образуется практически все в нашем теле, но для этого нам надо пройти важный этап превращений и преобразований, который называется гаструляция. В результате гаструляции из двухслойного диска мы превратимся в трехслойный диск (рисунок 41).

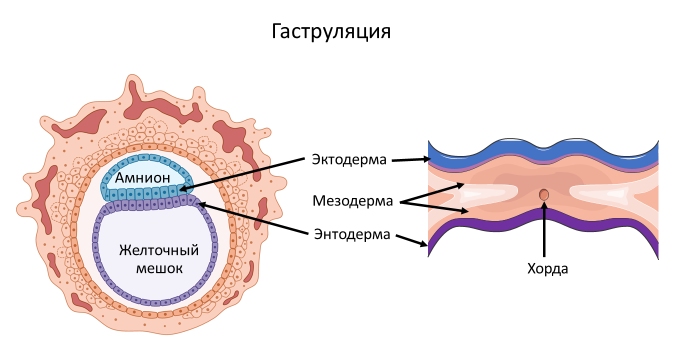

Рисунок 41. Гаструляция

Во время гаструляции на поверхности верхнего диска появляется углубление, вдавление или ямка под названием «первичный узелок». Здесь у нас будет то место, на котором мы сидим. Это углубление, как небольшой овраг, начинает расти в сторону нашей будущей головы. Научное название этого оврага – первичная полоска. Клетки, лежащие по краям оврага (первичная полоска), «скатываются» вниз, а потом в ямку (первичный узелок). В ямке есть «дырка», через которую скатившиеся (мигрирующие) клетки попадают в пространство между верхним и нижним слоем диска. Таким образом, появляется третий промежуточный слой, который получит имя «мезодерма». К окончанию гаструляции мы стали трехслойными. У нас появился наружный слой, или эктодерма, контактирующий с амниотической полостью. Слой, контактирующий с желточным мешком, а точнее, клетки верхней части желточного мешка, или крыши желточного мешка, – это энтодерма. И средний слой, лежащий между экто- и энтодермой, – это мезодерма. В итоге мы стали трехслойным эмбриональным диском. Все это с нами случилось в то время, когда у мамы должна была начаться менструация, если бы мы не имплантировались в матку и с помощью хорионического гонадотропина не продлили жизнь желтому телу, вырабатывающему прогестерон.

Таким образом, за две недели мы прошли короткий, но важный путь. Сначала оплодотворение, затем дробление и, наконец, гаструляцию. А впереди нас ждут нейруляция, гистогенез и органогенез.

Теперь настало время вспомнить еще раз наше длинное биологической имя – Эукариот, Животное, Многоклеточное, Хордовое, Позвоночное, Млекопитающее, Примат, Гоминид, Человек, Человек разумный. И сейчас нас будет интересовать слово «хордовое». Часть клеток, мигрирующих через первичный узелок, не пошла на образование мезодермы. Они сформировали под эктодермой плотный тяж клеток, идущий от будущей головы до попы, – первичную струну, или хорду, обозначив таким образом, что у нас будут правая и левая стороны тела (рисунок 41).

Из мезодермы, лежащей вокруг хорды, у нас будут образовываться позвонки. По мере нашего роста хорда разобьется на маленькие фрагменты, которые сохранятся в виде студенистого ядра межпозвоночных дисков – прочных соединений между телами позвонков. Межпозвоночные диски состоят из плотного фиброзного кольца, в центре которого и будет находиться остаток хорды – студенистое ядро.

У некоторых животных, например, хрящевых рыб, хорда на всю жизнь остается в виде струны, или тяжа, около осевого скелета. Из хорды осетровых рыб делали деликатес – вязигу, которую как наполнитель добавляли в рыбный пирог. Сейчас и осетровых стало меньше, и вязигу днем с огнем не найдешь в магазинах, поэтому в рыбный пирог вместо вязиги добавляют рис или картофель.

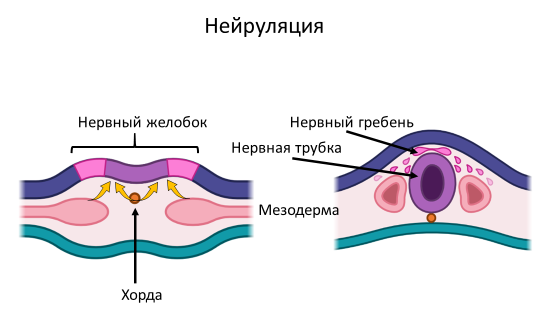

Для нас с вами хорда важна не только потому, что из нее образуется студенистое ядро межпозвоночных дисков. Хорда играет важную роль в запуске следующего этапа нашего развития, который называется нейруляция (рисунок 42).

Хорда и окружающая ее мезодерма начинают выделять комплекс химически активных веществ, которые называют «хордо-мезодермальный индуктор». Под действием этих веществ эктодерма на нашей спине – дорзальная эктодерма – превращается в нервную пластинку. Нервная пластинка формирует «овраг» – нервный желобок, а затем верхние части желобка смыкаются друг с другом, и образуется нервная трубка. Из краев «оврага» формируются нервные гребни. Нервная трубка и нервные гребни опускаются под эктодерму к хорде. Дорзальная эктодерма «склеивается», и на спине не остается никаких дефектов.

Рисунок 42. Нейруляция

Воздействие или влияние одних частей зародыша на другие называют индукцией. Влияние хорды и мезодермы на дорсальную эктодерму, которое приводит к формированию нервной трубки и нервного гребня – это первое из множества других влияний разных участков зародыша друг на друга, и поэтому называется первичная (то есть первая) эмбриональная индукция. Другие виды влияния, например, формирование сетчатки или почек конечностей, из которых образуются руки и ноги, происходят позже, и поэтому они называются вторичной эмбриональной индукцией.

После нейруляции, или первичной эмбриональной индукции, когда мы сформировали основу своей нервной системы, мы приступили к формированию тканей, из которых будут построены наши органы. Формирование тканей – это гистогенез (от греческих слов гистос – ткань, генезис – развитие).

К тому моменту, когда мы приступили к формированию тканей, у нас уже были: наружный покров, или эктодерма; выстилка первичной кишки из крыши желточного мешка, или энтодерма; мезодерма и нервная трубка с нервными гребнями. Наука, изучающая ткани нашего организма, называется гистология, и не надо после первой буквы «г» добавлять букву «л». Глистов изучают в другом разделе биологии и медицины – паразитологии. Так вот, гистология говорит нам, что есть четыре типа ткани. Первый тип – эпителиальная ткань, и она будет образовываться из всех трех эмбриональных листков: и эктодермы, и энтодермы, и мезодермы, но в основном все-таки из экто- и энтодермы. Второй тип ткани – нервная ткань – будет образовываться из нервной трубки и нервного гребня. Третий тип ткани – мышечная ткань – и четвертый тип – соединительная ткань – будут образовываться из мезодермы. Ну а теперь, как я и обещал, расскажу о близнецах. Но сначала несколько слов о стволовых клетках.

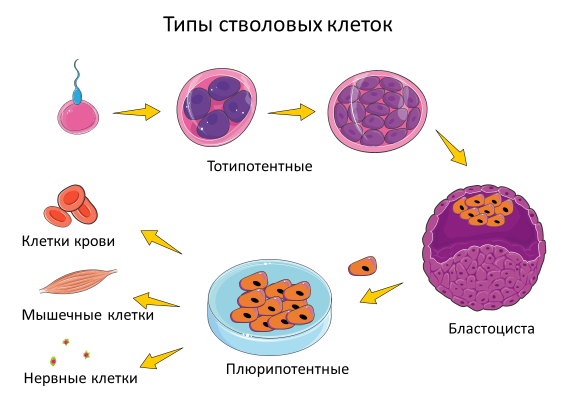

Стволовые клетки – это клетки-прародительницы других клеток (рисунок 43). Поэтому зигота тоже относится к стволовым клеткам. Удивительной особенностью стволовых клеток является то, что они могут делиться как синхронным, так и асинхронным митозом. При синхронном митозе из одной столовой клетки образуется две стволовые клетки. При асинхронном митозе одна дочерняя клетка остается стволовой, а другая начинает делиться и превращаться в специализированные клетки, выполняющие определенные функции.

Рисунок 43. Типы стволовых клеток

Среди стволовых клеток существует иерархия. Самые главные – это зигота и подобные ей клетки-бластомеры. Их называют «тотипотентные стволовые клетки» (от слова totus – весь, целый). Потенции – это возможности. Тотипотентный – обладающий возможностями образовать что-то целое. В нашем случае этим целым является не только зародыш, но и плацента. Вы уже знаете, что до стадии восьми бластомеров из каждого бластомера, если их разделить, может развиться бластоциста с внутренней клеточной массой и трофобластом. Поэтому у каждого из нас могло бы быть еще семь братьев или сестер-близнецов, и каждый из них самостоятельно имплантировался бы в матку.

Следующими в иерархии идут стволовые клетки из внутренней клеточной массы – это плюрипотентные стволовые клетки. Я еще помню времена первого и единственного президента Советского Союза Михаила Сергеевича Горбачева, когда в политической тусовке очень модно было говорить о плюрализме мнений, хотя можно было сказать по-русски – многообразие мнений или множество мнений. Думаю, понятно, что плюрипотентные стволовые клетки – это клетки с множеством возможностей развития их потомков. Клетки внутренней клеточной массы плюрипотентны, у их потомков есть множество возможностей развития и образования любых клеток нашего организма, но они никогда не смогут сформировать плаценту. Из них не сможет образоваться ВСЁ (totus), что нужно для нашего полноценного внутриутробного развития, так как для этого предназначены клетки трофобласта.

Со стадии зиготы и до стадии бластоцисты можно говорить о тотипотентности. Внутренняя клеточная масса плюрипотентна. Из ее клеток может получиться и внезародышевая энтодерма желточного мешка, и эктодерма амниона, и сам зародыш с его различными клетками. Зная это, несложно понять, какие могут быть близнецы.

Во-первых, они могут быть разнояйцевыми, но это не близнецы, а двойняшки, которые могут быть даже разного пола. Происходит это в случае, когда произошло оплодотворение двух разных яйцеклеток, и каждая из образовавшихся зигот проходит свой путь развития.

Во-вторых, бывают близнецы, каждый из которых имеет собственную плаценту и свою собственную амниотическую полость. Такие близнецы получаются в случае разделения бластомеров, когда они тотипотентные.

В-третьих, бывают близнецы, у которых на двоих всего одна плацента, но у каждого своя амниотическая полость. Такое случается, когда внутри бластоцисты делится пополам внутренняя клеточная масса. Из трофобласта формируется общий хорион плаценты, а из двух половинок внутренней клеточной массы – два независимых зародыша, каждый со своим желточным мешком и своей амниотической полостью.

Четвертый вариант, когда на два зародыша приходится одна плацента и одна амниотическая полость. Такой вариант близнецов возможен, когда в эмбриональном эпибласте образуется на одна, а две первичные полоски, то есть гаструляция одновременно происходит в двух участках эпибласта, и из одного эпибласта образуется два зародыша. При таком варианте развития близнецов чаще всего встречаются двойниковые пороки развития, или двойниковые уродства. Если образовавшиеся одновременно две первичные полоски располагаются очень близко друг к другу, то близнецы могут срастаться различными частями тела. Таких близнецов часто называют «сиамские близнецы» – в честь наиболее знаменитой пары сросшихся близнецов – Чанга и Энга Банкеров, которые родились в Сиаме в 1811 году и прожили неразделенными 63 года. По типу сращения выделяют разные виды двойниковых пороков развития. Сросшиеся головами близнецы – это краниопаги, грудной клеткой – торакопаги, грудиной или её мечевидными отростками – ксифопаги, крестцами – пигопаги.

На фотографиях вы видите разные варианты двойниковых пороков развития из коллекции, которая была привезена в Казань в начале XIX века на медицинский факультет Казанского императорского университета первым заведующим кафедрой анатомии, физиологии и судебной врачебной науки профессором Иваном Петровичем Каменским. В 1930 году медицинский факультет университета был выделен из состава Казанского университета в виде отдельного института, и сейчас эта коллекция находится в анатомическом театре казанского медицинского университета (рисунок 44).

Рисунок 44. Из коллекции Казанского императорского университета

В сухом остатке:

• Клетки внутренней клеточной массы разделяются на гипобласт и эпибласт.

• С жидкостью бластоцеля контактирует гипобласт, и он формирует желточный мешок.

• Часть клеток эпибласта с противоположной от гипобласта стороны идет на формирование амниотической оболочки с амниотической полостью.

• На момент имплантации зародыш представляет собой диск из двух слоев клеток, контактирующих с двумя полостями.

• Клетки верхнего слоя зародышевого диска контактируют с амниотической полостью, а клетки нижнего слоя – с полостью желточного мешка.

• Гаструляция – это процесс формирования трехслойного диска.

• Во время гаструляции на поверхности верхнего диска появляется углубление под названием «первичный узелок».

• Это углубление начинает распространяться в сторону будущей головы, и образуется первичная полоска.

• Клетки, лежащие по краям первичной полоски, мигрируют в область первичного узелка.

• Через первичный узелок мигрирующие клетки попадают в пространство между верхним слоем (эктодерма) и нижним слоем (энтодерма) диска.