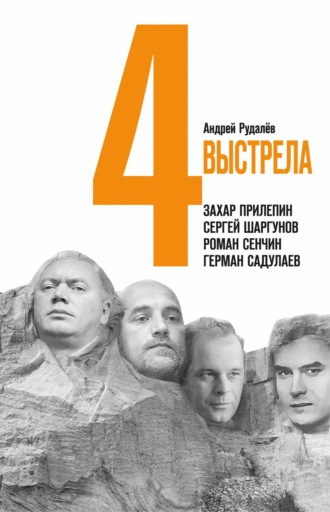

Андрей Рудалёв

Четыре выстрела: Писатели нового тысячелетия

Мысль «не так живем» возникает практически у всех героев романа. Вязкое желе затянуло их, оно заволакивает весь мир. Полумаргинальное существование, которое встряхнул своим приездом Димыч, тоже превращается в обыденность. Это «не так» очень наглядно раскрыто в незатейливой песне Димыча:

За весною – лето, за осенью – зима,

А голова пустая, ни капли в ней ума.

Теку я вдоль по жизни, и мне всё равно,

Сажусь на унитаз, валю в него дерьмо.

А ведь тридцатничек подоспел,

Но я не обалдел.

Пускай тридцатничек приплыл,

Я буду, есть и был.

Работа как работа, и отдых ничего —

Музон, девчонки, пиво для счастья моего.

Я всем доволен, я всех благодарю,

Я хорошо питаюсь и хорошо сплю.

Приметы этого «не настоящего» существования: предсказуемость, запрограммированность (человек-зомби), безразличие ко всему, охлаждение (например, злободневная тема монетизации, периодически возникающая в романе, героя совершенно не трогает, только раздражает своей навязчивостью), физиологизм (состояние радости достигается посредством удовлетворения простейших физиологических потребностей, воспринимается как насыщение) невозможность продуктивной деятельности, фатализм («тридцатничек подоспел»).

Два месяца, что гостил Димыч у Чащина, проводился особый тест на восприимчивость человека к живой жизни, делалась проверка, осталась ли в нем надежда на возрождение к жизни бурлящей, непредсказуемой, искрящейся восторгами и огорчениями. Но и в то же время вычерчивался вывод, что любой огонь, любой восторг, какой бы силы он ни был, рано или поздно затухает. Бурления превращаются в болото – так было в девяностые, так происходит и сейчас.

Рок, вызов конъюнктуре, сам становится конъюнктурным в стиле «Голосуй или проиграешь», попсоватым или агитационным в угоду какой-либо политической платформе. Патриотический союз молодежи трансформируется в бюрократическую структуру. Революции всегда противостоит контрреволюция. Демократия, по мысли Димыча, погружает человека в вязкое желе. Писатели начинают писать традиционно, бывшие рок-музыканты – жить обычной жизнью, как все. Привычка к жизни побеждает. Начинается инерция.

Димыч – это не то чтобы совесть Чащина, но определенная его ипостась. В этом и двойничество самого автора, которое проявляется во многих его текстах. Денис-Димыч – два облика одного человека, только один окончательно стал «чужим», «зомби», а другой так и не поддался искушению стать насекомым, при всей своей неустроенности остался настоящим.

Сенчин в очередной раз проговаривает, что человек слаб, бессилен что-то радикально изменить. Он выбирает серенькое, однообразное, не способен на риск, на жертву, на подвиг. Всё это для той же борьбы с «чужим», которую автор ведет. Постановка подобного вопроса крайне важна именно в наше время, когда само общество вяло, флегматично, а молодое поколение превращается в пенсионеров по духу чуть ли не в 30 лет. Таков по преимуществу портрет поколения, которое кто-то называет погубленным, кто-то – заброшенным, потерянным, проигравшим. Это поколение, у которого было украдено время: его лишили и прошлого, и будущего, погрузив в дремотный раствор сиюминутности. Такая вот сказка об украденном времени. Школьники стали стариками.

«Лед под ногами» – особый укор за инерцию летаргического сна, за скатывание в унылый застой и состояние безразличия. Само название – цитата из того же харизматичного рокера Егора Летова. С его портретом на толстовке и надписью «Гражданская Оборона» Димыч приехал в Москву.

У рок-группы «Плохая примета», фронтмэном которой состоял Сенчин, есть песня «Если ты не слякоть» с припевом: «Если ты не слякоть – защищайся, / Если ты не слякоть – нападай!» У Чащина был шанс преодолеть в себе эту слякоть, но в итоге он навечно уснул на диване, так и не смог оторвать голову от подушки. Он «попытался понять, что случилось, но уже не успел». Сам себя перечеркнул, став молодым стариком.

Алиби из темного угла

Герой другого сенчинского романа «Информация» – вполне преуспевающий человек, по крайней мере способный сам себя обеспечить, да еще и бороться с чередой нахлынувших на него довольно обыденных злоключений. Он решил рассказать о своем погружении в «трясину».

В прошлом, еще до Москвы, обычная размеренная жизнь, «ежедневность» казалась герою недоразумением, потому что сам он ощущал печать избранности. Тина повседневности, как он считал, годится для «безликого большинства». Но с годами «мутация прогрессировала»: «Грязь и животность переполняли меня, и сил, чтобы бороться с ними, становилось все меньше и меньше». В конце концов, «мутация», как пластмассовый мир, победила, и герой стал таким же, как всё: «Я помчался по жизни, жадно вынюхивая, кого бы куснуть, где бы отхватить кусок повкусней». Он смирился, полностью погрузился в пресный «мутантовский мир», забыв о том, что раньше у него был выбор…

Вообще «мутационного», то есть изменения личности человека под влиянием среды, много в нашей современной литературе. Так, у Андрея Рубанова в романе «Хлорофилия» происходит мутация людей в растения, у Захара Прилепина в «Черной обезьяне» мутационному излучению подвергаются как внутренняя сущность человека, так и окружающий его мир, у Ильдара Абузярова в «Агроблении по-олбански» весь мир отдается в рабство и мутирует вместе с распутно-глобализационной Большой Женщиной.

В «Информации» же Сенчин показывает, что «мутация» настолько сильна, что никакая шоковая терапия, никакие «пограничные ситуации», в которые то и дело попадает герой, не могут вырвать его из этих мутационных тенет.

Вроде бы через муки, страдания героя у него должна начаться другая жизнь. Ушел от неверной жены, сам чуть не стал инвалидом, было время, чтобы поразмыслить, сделать ревизию жизни, возжелать изменить ее или хотя бы отношение к ней, но ничего не получается. Не дает сила тяготения привычки, инерция. Вместо преображения получается засасывание в трясину житейских проблем, тянущих одну за другой.

Когда привычка рушится, человек съезжает с проложенных рельсов и получает один за другим удары судьбы. Она то ли проверяет его на прочность, то ли силится доказать, что сам по себе, без ниточек кукловода, он ничего не стоит. Мораль этого сочинения из темного угла: «Не надо куда-то лезть, что вообще всё тщетно, любое движение только ускоряет засасывание в тину».

Герой «Информации» – Иов современного мегаполиса. Им Сенчин продолжает галерею своих новых изводов этого библейского персонажа. «Оказавшись на грани», герой решил «записать» последние четыре года жизни, которые отметились цепью нескончаемых ударов судьбы. «Записать» он старается нейтрально, «будто человек со стороны, то, как разламывалась моя, первая и единственная жизнь», чтобы «попытаться самому себе объяснить». Начинает писать, забившись в темный угол, куда его привела «тысяча мелочей недавнего прошлого», в которых теперь он силится расшифровать знаки судьбы. Он пытается перенести на бумагу все мельчайшие подробности, но получается лишь краткое содержание.

Один день человека дает бесконечное количество материала для писательства – это хорошо знает «бытописатель» Сенчин, – «но как трудно фиксировать эти дни! Как трудно связывать их!». В этом одном-единственном дне, который следует «раскопать из-под насыпи тлеющего прошлого», заложена формула будущего человека. День выстраивает причинно-следственную цепь его жизни. В романе таким отправным моментом стала практически анекдотичная ситуация: автор-герой увидел в телефоне жены эсэмэску, рассказавшую ему об измене. Но это был не анекдот, а реальность. С этого момента жизнь сошла с рельсов. В итоге получился объемный текст – «Информация о том, что со мной произошло».

Герой романа – типичный человек, не способный реализовать мечту, поднимающую над житейской горизонталью. Он мечтал о литературном журнале, в то время как его знакомцы замутили панк-группу, нашел девушку своей мечты Ольгу, но и от нее забился в угол (как Илья Обломов от своей Ольги). Текст, который он стал записывать в этом углу, стал единственным его алиби, через которое он может, как Мюнхаузен, вытащить себя за волосы из трясины. Написание текста, изложение героем истории своих четырехлетних мытарств может стать избавлением его от оков этой его дурной судьбы, печати проклятия. С этого и начинается экзегеза самого себя, лекарство от мутации.

Важно еще и то, что в романе Сенчин рефлексирует по поводу своей писательской стратегии, проводит инвентаризацию своего творчества. Словами героя он говорит: «Я пришел к выводу, что все-таки невозможно перенести реальность на бумагу». День во всей полноте «невозможно вернуть никакими способами». Разве что предаться фаустовской мистике по принципу «остановись, мгновенье, ты прекрасно», но в этом случае придется продать душу…

В романе появляется образ писателя-журналиста Свечина, в котором легко угадывается автор (Роман в очередной раз в своей писательской практике взглянул на себя со стороны). Свечин – журналист, работающий в «малозаметной газете», хотя сам себя журналистом не считает, написал три книги. Его литературное кредо – «фиксация в прозе окружающей реальности, типов людей. Реальность и типы получались малосимпатичными. Жил в полунищете, однако не пытался из нее выбраться, не был доволен окружающим миром. Такое состояние было необходимо для писания его текстов». Он жил «жизнью своих героев».

Свечин заявляет, что «любой яркий человек, пожив немного, покрывается серостью» и эта ситуация необратима. Да и само человечество, по его мнению, «неизбежно сползает в скотство». Творчество – в этой ситуации единственное алиби человека, единственная возможность выжить, не подвергаясь «мутации». Это его информация о попытке возрождения, его подобие жития неистового Аввакума.

Человек мутирует, мимикрирует, деградирует, всё для того, чтобы выжить. Но, зная хотя бы о Сергее из «Малой жизни», о Шулине из «Полосы», понимаешь, что это вовсе не приговор, обязательный для всех. В статье 2003 года «Разбор разбора» Сенчин говорит, что считал свое поколение «самым потерянным, смертельно раненным». Но позже он понял, что излом 1991 года сказался на них по-разному: «Одни раскрылись, как огромные цветы (пусть и ядовитые, плотоядные), другие же повяли, засохли». Яркий пример этих двух вариантов – ранний рассказ «В новых реалиях».

Девяностые

В середине сентября 2015 года в соцсетях был запущен своеобразный флешмоб «Покажи свое фото в девяностых». Люди стали активно размещать фотографии, вспоминать это время. Акция была инициирована фондом Ельцина и изданием «Кольта» для исправления негативного имиджа «лихих» лет. На фото улыбчивые люди – молодость, детство, приятные личные воспоминания. Так запускалась мысль, что то десятилетие было не таким уж и плохим, как его малюют. Пошли веером статьи, рассказывающие о якобы чудесном и свободном периоде бесконечных возможностей.

«Все-таки, черт возьми, было в тех временах что-то безумно свободное, что-то осмысленное, нацеленное вперед. Казалось, что всё это – бандюки, нищета, инфляция, война, нувориши на “мерседесах” у казино в нищей стране, старики-пенсионеры, талоны, стрелки, перестрелки, бандитский беспредел, ментовский беспредел – всё это остаточные явления. Всё это не фундамент новой жизни, а осколки старой. Острые, конечно же, осколки, которые еще больно режутся, которые еще мешают жить, ходить и радоваться жизни, но мы их подметем, очистим и построим все-таки новую нормальную жизнь и страну. Было ощущение того, что что-то главное уже сделано, что-то главное уже произошло, и теперь осталось только доделать, довести до ума, докрутить, еще немного дотерпеть – и всё будет нормально. Но самое главное… Люди перестали бояться других людей – вот что. Люди перестали бояться выражать себя» – так передал ощущение того времени журналист и блогер Аркадий Бабченко. В своей ностальгии он почему-то упустил две чеченские кампании, в которых он принимал участие: в первой солдатом-срочником, во второй – контрактником. В своей книге «Алхан-юрт» Бабченко был правдив и ничего не упустил.

Профессор ВШЭ Сергей Медведев, который однажды прославился своим предложением отдать Арктику под международную юрисдикцию, написал о девяностых в духе луча света в темном царстве российской истории: «Девяностые в России были той самой лампочкой, которая на минуту осветила наше убожество и заставила некоторых поклеить обои, побелить стены и выкинуть диван с клопами. Но теперь провода перерезали и Россия снова сидит в полутьме, при мерцании телеэкрана» (http://www.forbes.ru/mneniya-column/tsennosti/300525-travmaticheskii-opyt-svobody-pochemu-u-nas-tak-nenavidyat-90-e).

«Свобода, Достоинство, Креативность – основные постулаты эпохи 90-х», – отметила издатель Ирина Прохорова. О всплеске энергии творческой, политической, экономической вспомнил писатель Глеб Шульпяков. Он считает, что девяностые давали шанс каждому, что это был «ренессанс, видимый всё ярче на фоне современной серости». Журналист Александр Архангельский в Фейсбуке отметился записью, что в этом флэшмобе понравилось «напоминание о том, что время оболгано». Как он считает, «лживая мифология “лихих” должна быть преодолена».

Далекий от либеральных восторгов публицист Виктор Милитарев на «Свободной прессе» (http://svpressa.ru/society/article/132265) тоже раскритиковал расхожую метафору «лихие 90-е». Он считает, что она была запущена для того, чтобы «закрыть возможность беспристрастного и жесткого разговора о 90-х. Смысл этой метафоры в том, чтобы выдать процессы, происходившие тогда в нашем обществе, за естественные и стихийные. То есть закрыть возможность обсуждения того, что эти процессы были прямым следствием проводимой Ельциным и Гайдаром политики». Милитарев предлагает другой эпитет – «подлые 90-е». Близкое восприятие и у Захара Прилепина: «Время было омерзительное и червивое. Я знаю это навсегда».

Если Бабченко ссылается на острые осколки старой советской жизни, которые по недоразумению подменяют в нашем сознании всё прекрасное, что было в то десятилетие, то, к примеру, экономист Михаил Делягин отмечает, что «это был ветер свободы, несущий гибель миллионам, ибо это была “свобода от” обязательств перед обществом, а не “свобода для” созидания общего счастья». По его мнению, была создана госмашина, служащая «инструментом разграбления советского наследства».

«В Освенциме было хорошо. По крайней мере, обслуживающему персоналу» – так начал свою реплику о девяностых публицист Дмитрий Ольшанский на своей странице в соцсети: «Вообще, когда одним плохо – другим хорошо, таков закон жизни. И, больше того, когда плохо почти всем – другим очень-очень хорошо, и чем больше страдает равновесие, тем слаще жить меньшинству. Тому самому обслуживающему персоналу.

Но есть во всем этом стогу радости – маленькая неприятная иголка. И она колет.

Поэтому я, пожалуй, не буду рассказывать о том, какие были прекрасные, свободные девяностые годы и как мы тогда чудесно жили. Не получается у меня.

У меня получается только думать о том, что когда одним хорошо – другим надо стоять на морозе, чтобы хватило на еду. Просто им не досталось свободы. Просто им не повезло».

Близок к Ольшанскому и писатель Дмитрий Данилов, который употребил шокирующее сравнение с 1937 годом и отметил, что в нравственном смысле это одно и то же: «По идее, следующим логическим шагом должен быть флэшмоб “Вспоминаем 37-й”. С призывом покопаться в пыльных альбомах бабушек/дедушек, сканировать фотографии соответствующего периода и выкладывать их в ФБ». Также практически сразу стали раздаваться голоса, что эта сетевая акция стала своеобразной пародией на шествие, приуроченное к Дню Победы – «Бессмертный полк».

Через личные воспоминания вызывается ностальгия, которая лакирует прошлое. Хотя, без сомнения, разговор об этом времени крайне необходим и желателен без навязывания штампов и ярлыков. Тогда ведь на самом деле было ощущение скорого преображения и улучшения жизни. Советский романтик считал, что раз коммунизм отменили, то ему на замену должно прийти что-то не менее прекрасное. Вначале это «прекрасное недалеко» обещали уже через 500 дней, потом – через несколько лет плюс совсем немного шоковой терапии. Астролог Глоба вещал, что через десятилетие Россия войдет в эру Водолея и тогда вообще у нее всё будет чудесно и замечательно, что лучше и желать невозможно.

Возможно, главный остаток после того десятилетия – ощущение упущенного, казавшегося таким близким и реальным. Еще вот-вот, и сказочная рыбка должна быть в руке, но она блеснула на глубине и даже хвостом не махнула. Отсюда и переживание несправедливости: ведь ради чего-то с азартом крушили, ломали до основания прежний мир, ведь должно же быть какое-то возмещение за эту жертву. Бескрайняя свобода, всплеск энергии, креатива, который многие вспоминают, – это всё болотным пузырем ухнуло и растворилось в пустоте. Никакой компенсации не приключилось, история лишь ухмыльнулась своей удавшейся шутке. Из ящика Пандоры вырвались энергии распада, разрушения, пустоты и устроили свой буйный хоровод. 500 дней не приключились, эра Водолея забыта, так пропади всё пропадом! Но тоска от несбывшегося осталась, как и блеск глубинной рыбки в глазах. Всё было так близко, но хором все обманулись, не винить же себя за это…

Вот и Захар Прилепин оставил в своем Фейсбуке запись об этой «надежде»: «Еще про 90-е вспомнил. Мне очень нравится эта фраза “зато была надежда”.

Ну, у кого что бывало. У кого алевтина, у кого нюра, у кого анжелика.

Вот у некоторых надежда.

Тут каждый за себя отвечает, у меня была надежда только на одно: что когда-нибудь всё это закончится, наконец. Борис Николаевич, новогодние огоньки, группа мираж, весь этот грёбаный шоу-биз, непрестанная война чеченская, с непрестанным предательством военных, которых плюс ко всему еще поливали с экранов ТВ (условное Эхо Москвы тогда в целом владело 95 % всей эфирной сетки), непрестанный антисоветизм и веселая русофобия в телевизоре, очередные разоблачения Николая Карловича Сванидзе на 7 ноября, а также в остальные 364 дня, непрестанные юмористы, непрестанная Регина Дубовицкая и, конечно же, все эти славные ребята во власти и около, кохообразные.

Настрой в омоновской среде, к примеру, был, не побоюсь сказать, крайне революционный. Помню, в 96 примерно году, сидели в автобусе (зарплаты тогда что-то долго не платили, а брать взятки и грабить население в нашем кругу было западло), и веселия для, пацаны называли имена крупнейших “молодых управленцев” призыва 90-х (имена их вы все знаете) – и потом в красках раписывали, что бы с ними сделали, если б они попались в руки. Вот на это была надежда, скрывать не стану».

За этой внушенной надеждой пошел стыд. Гребаный стыд.

На мой вопрос о том периоде Роман Сенчин ответил кратко: «Девяностые – это время моей молодости, когда я надеялся переделать мироустройство. А оценить однозначно девяностые не могу. Лучше всего мое сложное отношение к ним можно увидеть в моих повестях и рассказах того времени». Художественные тексты на самом деле говорят лучше всего.

В одном из своих интервью Роман высказался на этот счет более конкретно: «То, что произошло на рубеже восьмидесятых и девяностых, вообще сломало наш народ. Его ломали долго и упорно и при царях и в советское время, и, в конце концов, сломали. Может, он еще оклемается и поднимется, а может, будет агонизировать, и эту агонию станут воспринимать как попытки подняться…» (http://zerkalokryma.ru/lenta/people/interview/roman_senchin_my_svoimi_rukami_unichtozhaem_rossiyu). Посттравматических людей, переживших этот слом, Роман и пытается показать в своих текстах.

К вопросу об иллюзиях, свободе и шансах каждому. В какой-то мере девяностые и запустили тенденцию тотальной обреченности, нереализованности, когда человек оказался сдвинут на обочину жизни и никому не нужен. Когда человек человеку стал волком. На передний план вышли ситуации разобщенности и отчуждения. По-прежнему проявлялась людская энергия, чесались руки, чтобы что-то начать делать, но в ситуации блужданий всё это уходило в пустоту. Всё становилось имитацией, смешным и трагическим одновременно. Один из персонажей сенчинской повести «Минус» мечтал уехать в Ирландию, чтобы воевать за ее освобождение в рядах ИРА. Эта мечта стала идеей фикс, практически манией.

Беспросветность, мрачняк, заброшенный и потерянный герой – всё это вышло из девяностых, когда страна и люди, вначале с азартом, а после обреченно скатывались в пустоту. Это было то самое наступление «новых реалий», которые встречались с надеждой, сменяемой отчаянием. Так для героя рассказа Сенчина «Тоже история» памятен период с 1986 по 1996-й год: происходящее в стране заводило, включало в свой круговорот. Люди участвовали в многочисленных митингах, сидели перед «ящиком» и самые рейтинговые передачи были тогда политические – трансляции съездов, заседаний Верховного Совета, как горячие пирожки, скупалась пресса. Люди чувствовали свою включенность в происходящее, подсаживались на политику, которая становилась для них наркотиком. Они получили ощущение, что сами могут влиять на происходящие политические процессы, но эта иллюзия была вскоре размазана черной копотью на фасаде Белого дома. Всё это отлично описано Сергеем Шаргуновым в романе «1993».

После президентских выборов 1996 года наступило полное «охлаждение». Сенчин говорит об этом времени и в романе «Лед под ногами», где участие в акции «Голосуй или проиграешь» стало очень показательным для многих рок-музыкантов. После этих выборов герой рассказа Николай Дмитриевич стал очень остро воспринимать несправедливость всего происходящего, что большинство принимало как должное. Стало наступать время реализма. Он понял, что десятилетие политического азарта было на самом деле временем пустоты и блуждания, временем отстранения от настоящего. Временем тотального обмана. Герой «увидел, что за это десятилетие совершенно не занимался тем, что считал с юности делом жизни».

Это общее место того времени: не только обычная рутина, рядовые жизненные обстоятельства размалывают жизнь человека на мелочи, но в первую очередь раскрывшаяся воронка пустоты, торжество несправедливости.

Молодой человек с отличными, но нереализованными задатками футболиста попадает на «черную лестницу», где пьет горькую, тоскует, набравшись, надеется что-то еще изменить, но время ушло («На черной лестнице»). Другие спускаются в «душный подвальчик» – тошниловку «Второе дыхание», воспринимаемую как могила, и строят там суицидальные планы («Жить, жить…»). «Грань пропасти» для этих молодых людей – угроза сокращения с работы, где они «вдруг стали лишними».

Мир новых реалий агрессивен, он втягивает в себя людей, а потом исторгает. Если герой рассказа «Тоже история» потратил впустую десять лет жизни на политические сублимации, то персонаж рассказа «Жить, жить…» пребывает практически в рабстве у этих реалий: «Пять лет учился на специалиста по рекламе, пятнадцать лет проработал, и хорошо отработал». Говорили, что за рекламой – будущее, и в это будущее «по инерции, по общему плану» ринулся герой. Теперь же он отработанный материал с одной перспективой – в петлю. Потеря работы равносильна попаданию в небытие, вечным мучениям. Избавление от них, причащение «блаженной пустоте», возможно через самоубийство, ведь всё в этом мире «фигня», в том числе жена, дети, родители. Суицид – логический конец порабощения пустотным миром «новых реалий». Его Сенчин описал еще в раннем рассказе «В новых реалиях». В них у человека происходит отторжение от всего, в том числе от себя, от близких, от самой жизни. В них он натыкается на тупик, внушающий ему, что нет выхода. Жизнь катилась по пологому склону сама собой и закатилась в экзистенциальную душную и нечистую рюмочную, где либо открывается второе дыхание – либо могила. Такая вот современная достоевщина. Что тут скажешь: шанс был дан каждому. «Русская рулетка» решает всё.

Девяностые детерминировали, форматировали жизнь и будущее человека, погружали его в яму, из которой невозможно было выбраться: «Тяжелое начало девяностых Лена, тогда девочка десяти-двенадцати лет, часто переживала в памяти. Тогда голод, казалось, бродил совсем рядом с их домом и готов был ворваться. Папу сократили, он искал новое место, мама часто плакала; варили пшеничную кашу, от которой потом пекла изжога, ходили на Коломенский мясокомбинат за дешевой “некондицией”; вечера были тяжелые и тревожные, а утра нервные, почти злые. Собирая Лену в школу, мама умоляюще говорила: “Поешь там хорошо, ясно? На ужин не знаю что будет”. И тогда, наверное, в те дни, Лена и решила всерьез стать продавщицей. Но ела совсем немного – и в детстве, и сейчас к пище не испытывала жадности. Ей нравилось ощущение, что вокруг вдоволь продуктов. Они были самой надежной вещью, самой верной защитой» («Пусть этот вечер не останется…»).

Новые реалии кого-то ломали, изменяли до неузнаваемости, кого-то вообще выбрасывали за борт жизни. Они сломали успешную прежде жизнь героя того же рассказа-миниатюры «В новых реалиях» – замначальника цеха Егорова. Они, «новые реалии», нахлынули, как системный сбой в ровной и предсказуемой жизни Николая Михайловича Елтышева, когда он «проспал» и не вписался в них. С этого момента стала развертываться трагедия семьи, которая была выкорчевана с корнем.

Приход этих «новых реалий» показан и в рассказе «Дядя Вася», вошедшем в сборник «Напрямик». Странный огромный старик огородил часть двора колючей проволокой и устроил там «лесок». Ухаживал, неусыпно охранял его с прутиком от любых поползновений. Охранял внутренний лес. На груди у дяди Васи был знак заслуженного работника НКВД. Сенчин описывает эпизод, произошедший в 1985 году, когда ветераны не приняли его в свой круг, сказав, что «не твоя она, победа!». Он ответил, что тоже бил врагов, которых хватало и здесь, и после озвучил свое пророчество: «Вот увидите еще, как они поднимутся, недобитые. Они еще такое устроят! Вспомните!»

Дальше пошло известное: «Всё рушилось и разваливалось. И что-то, словно их чем-то отравили, происходило с людьми». Узнали, что такое «цинк» – цинковый гроб, всё больше становилось похоронных процессий. Пустые магазины, очереди. На улицах города стало небезопасно. Засох «лесок» дяди Васи, изменился и его взгляд на людей: уже не хмурый, а печальный, жалеющий. Пророческие слова дяди Васи автор-рассказчик вспомнил под занавес 1991-го, когда по телевизору смотрел, «как спускают в Кремле флаг СССР». «Тут тоже врагов хватало», которые в спину… «Они еще такое устроят!» – звучали слова хмурого старика. Дядя Вася умер незадолго до того, как спустили флаг. Была целая история вытащить огромное тело этого старика из квартиры, а потом из подъезда.

«Немного позже нам объяснили, что Советский Союз был давно обречен, что социализм является нежизнеспособной формой, что почти все подвиги – миф, великие стройки – блеф… Но кто объяснил? Не те ли враги, с которыми боролся и из-за чего стал презираемым окружающими сумрачный дядя Вася?» – так завершается рассказ.

«Новые реалии» начинаются с предательства, с выверта, с обмана.