Андрей Васильев

Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой

Пролог

Давным-давно в коммунальной квартире на краю ленинградского центра во дворе-колодце прямо «посреди неба» жили-были две женщины. Одна была постарше, другая, соответственно, моложе на целых пятнадцать лет. Первая умерла от голода в блокаду, вторая в семидесятые годы прошлого века от старости, болезней и скуки.

Ни детей, ни родных у них не было и никакой видимой памяти или воспоминаний о себе они не оставили. Как и миллиарды живых существ, они просто превратились в почву и траву, в супеси и суглинки, в былинки и лопухи. Тела их стали пригородной пылью, а мысли и чувства ничем.

Обе они, правда, имели некоторое отношение к вечному искусству. И одна из них – та, что помоложе – однажды написала портрет своей подруги. Картина вышла по тем временам довольно «формалистической» и хранилась у художницы дома. Ни выставить, ни опубликовать ее не было никакой возможности.

Незадолго до смерти, очевидно понимая его значимость, она отметила портрет в списке самых важных своих работ. А сведения эти опубликовали в одном из томов справочника «Художники народов СССР» в 1976 году. Трудночитаемым муравьиным петитом среди сотен и тысяч подобных названий. Никакого значения эта публикация не имела. Никто не обратил на нее никакого внимания. За исключением упоминаний в давно выброшенных на помойку каталогах мелких выставок, это был единственный памятный печатный знак, отмечавший былое существование художницы.

Можно ли почти через полвека после ухода – из таких скудных «потожировых следов» и «фрагментов ДНК» попробовать, хотя бы фрагментарно, воссоздать историю этих женщин? А главное, зачем? И кому это может быть нужно? Какое значение такие сведения могут иметь для нашего времени? Что они могут изменить? На что повлиять?

Вот сейчас и посмотрим…

Глава 1

Этиология и патогенез

Мы сидели на террасе ресторанчика, буквально «у самого синего моря», с приятелем, историком и журналистом, много писавшим в различные европейские издания о подделках русского авангарда и проделках людей, к ним причастных. Разговор в основном вертелся вокруг перспектив организации международной конференции, посвященной этой всемирной заразе. Идея созыва такого форума появилась около года назад, после громкого скандала в Генте, связанного с «коллекцией» Игоря Топоровского[4]. Расплывчатый и туманный проект пока существовал лишь на бумаге, хотя актуальность самого замысла никто не отрицал.

Услышав в ответ на вопрос, как развивается ситуация с картиной Бориса Григорьева «В ресторане» и ее незаконным братом – клоном «Парижское кафе», что меня этот сюжет совершенно перестал занимать, он искренне расстроился.

– Ну вот, незадача… А мы думали, что вы сделаете доклад. Расскажете, как там все происходило на самом деле, живым языком. Или хотя бы пришлете тезисы. История ведь поучительная и увлекательная. И, главное, оборвавшаяся на самом интересном месте. Можно сказать, на лету. Большие усилия и средства, как видно, были приложены. Кто подделал подлинник, хранящийся в запасниках ГРМ? Как это произошло? Писали по хорошему слайду или непосредственно с оригинала? Единственный ли это случай или есть еще примеры такого плодотворного сотрудничества музеев и жуликов?

– Конечно, есть. Кто подделал, известно в общих чертах. Реставратор вроде бы. Что изменится от того, что я назову вам его имя и должность? Ничего. Это будет просто мое заявление, подкрепленное предположениями и косвенными уликами, но не прямыми доказательствами. Я же не могу ссылаться на конфиденциальную информацию. Обо всем прочем я с удовольствием расскажу со всеми подробностями. Но попозже. Сейчас я буквально с головой утонул в другом, отчасти похожем, авантюрном сюжете. Он, кстати, формально связан с судебными перипетиями недавнего времени.

– Каким же образом?

– Судья Дзержинского суда Анжелика Морозова, которую можно упрекнуть в ангажированности и своеобразном правоприменении, но отнюдь не в отсутствии бытовой проницательности, во время одного из заседаний меланхолично заметила, что я не столько интересуюсь деталями конкретного процесса, сколько расследую какую-то свою, мне одному известную, историю. Это было похоже на правду. Точнее, и было правдой.

Я рассчитывал, что детектив с «Парижским кафе», в случае обвинительного приговора, послужит ключом или отмычкой – кому как нравится – к другому, еще более примечательному сюжету. Этого не случилось, но фортуна, не без косогоров и оврагов, все равно вывезла телегу жизни в нужное место. Хотя, сказать по правде, без истории с подделкой Григорьева наверняка не было бы и этого продолжения. Впрочем, выражаясь кинематографическим языком, это, возможно, не сиквел, а приквел. Причем более скандальный и даже в чем-то фантастический.

Отдали бы жулики мне деньги с формальными извинениями, не выясни я, что подделка является клоном музейной вещи, не ввяжись в тягомотный судебный процесс, закончившийся оправдательным приговором, – у меня не было бы убедительного и постоянного эмоционального стимула заниматься серьезным расследованием. Я вряд ли с головой залез бы в кропотливую архивную работу в случае самого мягкого обвинительного вердикта. Скорее пожалел бы дураков. Все закончилось бы на уровне банальной застольной болтовни и локальных слухов.

Так что речь здесь не идет о цепочке сознательных и холодно продуманных действий с четкой мотивацией. Можно употребить слово «судьба», можно – «фатальное стечение обстоятельств» или «рок». Как ни крути, оказавшись под его влиянием, довольно скоро понимаешь, что не ты принимаешь решения. Скорее решения просто реализуются через тебя. Это касается не только меня самого, но и моих оппонентов. Логика развития сюжета такова, что его невозможно прекратить волевым усилием. Он или сам достигнет конечного результата, который будет всем абсолютно ясен, и тогда постепенно выдохнется, потеряет краски, утратит детали, уйдет в песок, или… Даже не знаю. Не дай бог, кто-нибудь умрет. Или начнется война, которая обнулит старые счеты.

Связано это, конечно, с объектом расследования. Не будем употреблять ко многому обязывающее слово «великие», скажем, «значительные» произведения имеют свою судьбу. Они как вершины, рядом с которыми бездны и пропасти. Вот туда и придется заглянуть. А то и прыгнуть. И ваш вопрос о связи жуликов и музеев. Давайте я расскажу одну занимательную историю, а вы сами решайте, есть она, эта связь, или нет. Действительно, назовем ее «приквел» к делу о подделке картины Бориса Григорьева «В ресторане». Мне это сравнение нравится. Я люблю кино. Особенно детективные сериалы, в которых не надо никуда спешить.

– А что это за история? И как она связана с делом о подделке музейной картины?

– Я поначалу и сам не понимал как, исключая совпадение некоторых действующих лиц и исполнителей. Без особой цели, словно безумный изобретатель, собирал в обувной коробке разные затейливые детали непонятного механизма – авось когда-нибудь пригодятся. У меня такой, знаете, немного «плюшкинский» склад ума. Ничего не выбрасываю. А если и выбрасываю, то запоминаю место, куда выбросил. Потом начал их соединять между собой, сверяясь со своими воспоминаниями и старыми справочниками, журналами и каталогами. Понемногу стал вырисовываться странный и малопонятный объект. Дальше – больше, факт к факту, документ к документу, штрих к штриху. А когда все или почти все соединилось вместе, то я просто ахнул. Получилась, как я полагаю, «атомная бомба». В переносном смысле слова, разумеется. «Ядерный заряд» как минимум тактического назначения. А может быть и стратегического. Во всяком случае, жахнуть может так, что мало никому не покажется. Впрочем, воздействие будет избирательное, как у нейтронного устройства. Преимущественно эмоциональное и репутационное. Вот, даже красная кнопка с надписью «Запуск» имеется. Если хотите, я могу рассказать подробно. А хотите, сразу нажмем, не раздумывая… И текст разлетится по фейсбукам и специальным форумам. Несмотря на некоторое занудство изложения, кого-то он, безусловно, заинтересует. А у кого-то от него побегут мурашки по коже.

И кстати, помимо описанной мной общей схемы формирования сюжета, он, разумеется, связан с недавним судебным процессом и более глубинными отношениями. Чем-то вроде когнитивного диссонанса. Принципиального непонимания и брезгливого неприятия. Произнесенное ex cathedra решение, что сложные, многоступенчатые, продуманные действия по продаже «профессиональной подделки» (слова-то какие – оказывается, есть такая профессия – «изготовитель подделок»), выполненной с использованием музейного эталона, манипуляция обманной информацией для присвоения чужих денег, создание лживого алиби, etc. могут производиться без всякого умысла, чрезвычайно озадачило мой психиатрический разум. Было ясно, что состязаться с мафиозной круговой порукой в российском правовом поле совершенно бессмысленно. Все равно что воевать с ветряными мельницами. Хотя разница все же имеется. Мельницы просто вращают свои крылья по воле свежего ветра, а мои оппоненты, на которых «пробы ставить негде», виртуозно используют все виды самозащиты, переходя от лицемерной демагогии к тотальному отрицанию даже очевидных вещей.

И тогда я решил перенести процесс доказывания умысла в другую форму. Из судебного заседания – в роман, если угодно.

Для этого мне нужно было найти историю, в которой представлялось возможным доказать преступные намерения не на уровне чьих-то субъективных мнений и впечатлений – даже высказанных наиболее квалифицированными экспертами, – а математически, с помощью абсолютно неопровержимых фактов. Можно сказать, точных цифр и сухих документов. Причем доказать по старинке. С опорой на аутентичные и уникальные бумажные источники, находящиеся в государственном хранении, а не на компьютерные реконструкции и копии.

Кроме использования эпистемологических методов выяснения истины, построенных на достоверном знании, были еще сложности. Нужен был совершенно другой предмет дискуссии и расследования. Абсолютно иного уровня, высочайшей значимости и материальной оценки, чтобы противоположная сторона не могла сослаться на «копание в мусоре» и «мелкотемье». Григорьев просто хороший живописец и прекрасный рисовальщик, но отнюдь не философ.

– Вы так пренебрежительно относитесь к Григорьеву?

– Ну что вы! Это один из моих любимых художников! Но, при всем уважении, на эту роль он никак не годился. Был, что называется, мелковат. Ну что такое четверть миллиона долларов? Так, пустяки в масштабах многомиллионного художественного рынка… Требовались другие цифры, другое имя художника и совсем иные масштабы катастрофы.

– Опыт подсказывает мне всего одну фамилию.

– И вы правы. Речь у нас пойдет о Малевиче. Как вы понимаете, найти искомый объект с соответствующей «биографией» и уникальными свойствами было необычайно сложно. Кроме того, я не мог заниматься чужой историей, рассказанной посторонним человеком. Я должен был быть к этому лично причастен, хотя бы на начальном и финальном уровнях. Дотрагиваться собственной рукой. Видеть своими глазами. Терпеливо выслушивать побасенки и волшебные сказки. И иметь всю возможную информацию. Включая самую конфиденциальную.

Помимо этого, хотя слово «возмездие» никто не собирался вычеркивать из моего лексикона, я никак не мог по складу характера опускаться до личных выпадов и сведения мелких счетов. Так что ответ должен был быть «асимметричным» в том понимании, какое вкладывают в это понятие одержимые ресентиментом руководители одного крупного евроазиатского государства. «Ядерный удар» следовало нанести по штабам и центрам управления, обрубая системы коммуникаций и каналы финансирования, но избегая по возможности случайных и побочных жертв.

– Главное, не переоценивайте своих возможностей. А то может выйти смешно и совсем не страшно. Причем объектом насмешек окажетесь вы сами.

– Так случиться не должно. Вроде бы я все просчитал. И вот еще что. Сюжет должен был иметь если не юмористическую, то хотя бы анекдотическую составляющую. Нельзя было выставлять противоположную сторону коварными преступниками, коль скоро пришлось отказаться от использования категорий уголовного права. Значит, оставалось преподнести их, если получится, одновременно жуликами и простаками. А в некоторых ситуациях и полными идиотами. Желательно в наибольшем количестве и с максимальной концентрацией почетных должностей, титулов и званий.

А что значит выставить дураком? В большинстве случаев просто дать человеку свободно и спонтанно высказываться и действовать. Поскольку речь у нас идет об искусстве, то это должны были быть высказывания о художественном объекте. Зафиксированные документально. Атрибуции, экспертные мнения, публикации, музейные выставки, каталоги. Условия отнюдь не выглядели легко выполнимыми, хотя за последние годы в нашей стране и процветает жанр трагикомедии самых немыслимых положений. Короче говоря…

– Mission impossible?

– Вот-вот – «Миссия невыполнима», если уж оставаться в рамках кинематографического пространства. Была, однако, удивительная история – словно почти забытая городская легенда, – сидевшая у меня в памяти, как старая заноза, периодически воспаляющаяся от неосторожного прикосновения. Я помнил о ней и во время судебных слушаний, но не знал, как ее можно использовать и пристегнуть к делу. А объяснять смысл и нюансы сложнейшего, запутанного сюжета какому-либо постороннему поверхностному наблюдателю я даже и не пытался. Зачем плодить нелепости и ложные теории, не имея достаточно фактов? Чтобы гарантировать подозрения в душевном нездоровье?

Казалось бы, все безнадежно заглохло. Еще чуть-чуть, и всепоглощающее время, ежедневно поставляющее новые поводы для размышлений, плюс шквал международных экспозиций и похвальных рецензий самого высокого уровня прочно забетонируют чьи-то постыдные и опасные тайны до второго пришествия.

Но ничтожная комплиментарная статья в «Фейсбуке» о выставке Малевича в Москве, чья-то недоумевающая реплика, мои собственные кипящие эмоции и пара телефонных звонков запустили поначалу медленный обратный процесс, который с определенного момента стал набирать скорость курьерского поезда.

И, как говорят любезные, но самоуверенные французские официанты, подавая основное блюдо: Voila! Так что, сразу нажимаем на красную кнопку или сначала рассказать?

– Нет уж, будьте любезны все изложить подробно. Времени у нас предостаточно. Обстановка, как говорится, располагает. И зачин вполне интригующий, хотя я много видел «бомб», которые не взрывались. Или взрывались, но без какого-либо ущерба для окружающих. Никто даже и не замечал этих взрывов. Или калечили самого бомбометателя. Дело ведь не в «инфотротиловом» эквиваленте, а в значимости самого вопроса. Ну и в медийном эффекте, разумеется. Важен первый шаг. От того, где появилась стартовая публикация, очень многое зависит. В лондонской Guardian или в районной многотиражке. Это почти все определяет. Закажем еще бутылочку красного, и вперед.

– Хорошо, за первостепенное значение фактов я отвечаю головой. Но должен сделать несколько важных предуведомлений. Первое из них касается главных героев. Все они уже покинули этот мир. Причем довольно давно. Впрочем, кажется, у меня вообще в рассказе не будет живых людей. Может быть, только я сам. Одни покойники и документы. Бумаги, правда, подписаны ныне здравствующими и весьма процветающими особами. Но мы не обсуждаем ни человеков во плоти и крови, ни даже их деяния, ни, тем более, их внутреннюю мотивацию.

– Смягчающие или отягчающие обстоятельства. Благородство или низость поступков. Зачем увеличивать энтропию и приближать гибель Вселенной? Мы обсуждаем только то, что написано или напечатано ими. И подписано, кстати, тоже. Черным по белому, а иногда еще и в цвете. Если «имярек» подписывает документ, то, на мой взгляд, он должен за его содержание отвечать и пояснять смысл. Особенно, если в тексте он сам пишет: «Беру на себя ответственность». Вот и пришло время отвечать.

Если некто дает информацию в прессу от своего имени, то результат должен быть аналогичным. Вряд ли у кого-то достанет наглости запрещать ссылаться на незасекреченные документы и их анализировать. Хотя принадлежность к коллективу часто обеспечивает и солидарность в отстаивании самых неприглядных идей и извращенных представлений о ценностях. То, что, безусловно, отвергается личностью на субъектном уровне, легко принимается ей же как членом сообщества. Вот такой парадокс.

– Это устный рассказ, или вы собираетесь сотворить что-нибудь нетленное?

– Поначалу я думал ограничиться статьей, потом брошюрой, но, похоже, обилие информации требует чего-то большего.

– Книга?

– Наверное… Помните, у Аверченко был такой рассказ в сборнике «Дюжина ножей в спину революции» – «Осколки разбитого вдребезги»? Удачная метафора, на мой взгляд, чтобы описать жанр моего исследования. Особенно на ранних этапах. Масса разрозненных фрагментов, но их смысл и значение понятны только мне. Обывательская истина гласит, что нельзя склеить обратно не только разбитую любовь, но даже обыкновенную чашку. Что было, то прошло и назад не воротишь. «Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей.». Но есть и другое мнение. Лев Шестов в работе «Скованный Парменид» свидетельствует о противоположном. Свобода побеждает принуждающие истины и преодолевает невыносимую тяжесть времени и причинно-следственных связей. Не Бог философов и ученых – тут он бессилен, – но Бог Авраама, Исаака и Иакова. Все можно вернуть и все исправить при наличии веры и воли. Остановить солнце, раздвинуть морские воды и передвинуть горы. И склеить чашку, разумеется. Хотя швы все равно остаются заметными. Но это касается явлений и событий, лежащих на поверхности. А как быть с тем, что происходит в условиях неочевидности? С тем, что видит – и то неотчетливо – глаз одного человека, которому противостоит чудовищная рутина коллективного разума и привычки? Мало сказать, что король голый. Это следует еще и доказать. Причем доказать людям предубежденным и самоуверенным. Но, чтобы собрать эти неоспоримые доказательства и сложить их в стройную систему, нужен тяжкий труд. Каторжная работа по подбору и каталогизации мелочей, никчемных подробностей, без всякой гарантии успеха.

– А не слишком ли много пафоса? Все равно это будет реставрация, а точнее, даже реконструкция чего-то утраченного и забытого. Не следует воображать себя демиургом. Легко потерять чувство меры и вкуса.

– Я сам больше всего на свете ненавижу патетику, но, поверьте, в этой истории для нее найдется немного места. Но лишь в самом финале. А пока вам придется привыкнуть к моим монологам. В конце концов, на протяжении многих лет я беседовал о том, что хочу рассказать, только с самим собой.

– Начинаю вас побаиваться, но выхода нет. Валяйте, я слушаю.

– Думаю, это будет не просто «книга», а «книжка с картинками». По мере повествования я буду их показывать и о них рассказывать. Иногда зарываясь с головой в опавшую листву архивных бумаг, а большей частью скользя по поверхности. Пару раз, за невозможностью нанять экскаватор, мне придется взять в руки лопату и кирку. А потом археологическую кисточку и ланцет. И постоянно использовать мощное увеличительное стекло. При внимательном рассмотрении многие предметы не таковы, какими кажутся на первый взгляд. Я не могу, как бы мне ни хотелось, совсем избежать предположений, хотя бы в форме риторических фигур, но постараюсь все же свести их к минимуму. Кроме того, мои гипотезы, если они и впрямь существуют, могут касаться лишь второстепенных и побочных аспектов. Основные тезисы мне представляются твердокаменными, строго доказанными и непробиваемыми для критики. Но формально сменить интонацию сомнения на твердое утверждение я смогу только в самом конце рассказа.

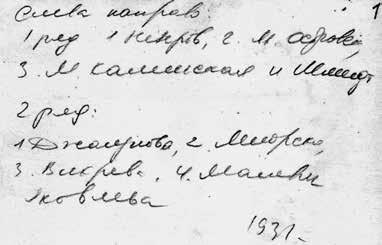

Вот, смотрите, у меня на айпаде есть старая черно-белая фотография, сделанная в далеком 1931 году. На ней изображена группа сравнительно молодых мужчин и женщин – самому пожилому из них всего пятьдесят два года, – на секунду присевшая, как стайка птиц, на ступенях наружной лестницы парадного крыльца Государственного Русского музея (ГРМ) в Ленинграде.

Казимир Малевич в окружении учеников и последователей на ступенях лестницы Государственного Русского музея. Ленинград, 1931 год (ЦГАЛИ. Ф. 483. Оп. 1. Д. 57. Л. 1-1об.)

Все они чем-то воодушевлены, сосредоточенны, полны планов на будущее, которое, не исключено, рисуется им в радужных тонах. Время такое, что еще возможно увидеть в собеседнике частного человека, а не потенциального доносчика или идеологического болвана, скандирующего пропагандистские штамповки.

Как жаль, что мы не слышим их разговор – полифония полусерьезных суждений и воркующей болтовни наверняка вращается вокруг основной темы или тем, задаваемых человеком в центре компании. Это как раз тот редкий случай, когда сamera lucida неведомого фотографа создает через сто лет, выражаясь языком Ролана Барта, возможности неразрывного, но неслиянного, и studium, и punctum моего исследования.

Со студиумом – культурной, общезначимой интерпретацией снимка – все понятно. Он определяется центральной фигурой, от которой визуально немного отделяются, со зримым почтением создавая ей орлиные крылья пустых пространств, преданные апостолы. Их одиннадцать. На роль двенадцатого, совершенно в духе «прозаседавшейся» эпохи, отважно заявлен набитый бумагами портфель. Хотя, не исключено, что его потаенная символика совсем другая и он воплощает собой идею вечной сохранности документа – АРХИВ. Перекликаясь в этой точке с другой картиной, о которой пойдет речь впереди.

Что касается пунктума – личной, экзистенциальной связи человека, изображенного на фотографии, и неравнодушного сопереживающего наблюдателя, – то этому посвящен весь нижележащий многостраничный текст. Этот снимок из того разряда, что следует осматривать сначала широким поверхностным оглядом, а потом, взяв лупу с подсветкой, разбираться в деталях и лицах. И непременно перевернуть, чтобы изучить все трудноразличимые надписи и пометки на оборотной стороне. Что бы мы делали без этих нитевидных карандашных или чернильных указаний, зачастую играющих роль полноценного паспорта, свидетельства о браке или справки о прописке?! Такое впечатление, что неведомый фотограф или комментатор знал или предполагал, что когда-нибудь потомок озадачится содержательной стороной подвыцветшего отпечатка.

Немного самодовольный чуть откинувшийся назад корпулентный мужчина в шляпе, на которой отчасти держится вся архитектурная громада Русского музея, а значит, и авангардного искусства ХХ века, представляет собой пространственно-осевой центр группы. Его зовут Казимир Северинович Малевич. Он окружен любящими и безмерно уважающими его учениками и последователями. Сделанная им мировоззренческая и художественная инъекция будет определять творческий путь этой молодежи на долгие годы. Напрямую или от противного, но в любом случае это самая важная встреча в их жизни. Не в бытовом, а в событийном и бытийном значении этого слова.

Слева от него, молодо выглядящая, беззаботно улыбающаяся женщина. Ее якобы зовут Елизавета Яковлевна Яковлева. Интонация осторожного сомнения, выражаемая частицей «якобы», ассоциируется по созвучию с фамилией и отчеством человека на фото и наилучшим образом передает ту дымку мнимости и неопределенности, что сопутствует этой особе на всем протяжении моего повествования. Но так, во всяком случае, написано карандашом на обороте снимка, находящегося в ЦГАЛИ в фонде Анны Александровны Лепорской[5].

Справа от наставника сидит сама Анна Александровна Лепорская (1900–1982), известная ленинградская художница, прожившая долгую жизнь, удостоенная многих выставок, публикаций и монографий. Сохранившая в своем доме значительный корпус текстов и рисунков учителя – Казимира Малевича. А также его преданных адептов – Николая Суетина и Ильи Чашника.

В «Википедии» – прошу прощения за источники такого рода, но это уже примета времени – ссылаться на Интернет-ресурсы, – о ней написано так: «Работы Лепорской был отмечены самыми высокими оценками на выставке Международной академии керамики в Женеве, на выставках в Брюсселе, Кабуле, Дамаске, Лейпциге, Осло, Вене, Будапеште, Турине, Гётеборге и во многих других городах мира. В 1970 году она была удостоена звания лауреата Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина. Работы А. А. Лепорской представлены в целом ряде музеев, наиболее полно – в Русском музее, музее Ленинградского фарфорового завода, в Псковском музее-заповеднике». И так далее, и тому подобное.

Не знаю, была ли она счастлива при жизни – об этом «Википедия» почему-то никогда не пишет, – но посмертная ее судьба вроде бы сложилась совсем неплохо. И на фотографии Лепорская выглядит целеустремленной и сосредоточенной. У нее также были преданные ученики, друзья и последователи, а круг ее общения включал в себя Ахматову, Шварца, Каверина, Тынянова, Стерлигова и многих других. После ее смерти приблизительно половина рисунков Малевича и других мастеров его круга, хранившихся в квартире Лепорской, оказалась за границей, а вторая половина в 2016 году поступила по завещанию ее падчерицы Нины Суетиной в ГРМ. Пожалуй, все ее знакомые относились к ней с почтением и любовью, исключая дышавшего буквально звериной злобой Николая Ивановича Харджиева. Причина его ненависти мне достоверно неизвестна, но в одном из интервью он говорил о художнице на редкость враждебно: «А к Малевичу кто только теперь ни примазывается – эта пройдоха Лепорская, одна из жен Суетина, теперь выдает себя за ученицу Казимира, каковой она никогда не была. Когда Малевич умирал, я удивлялся – почему она по нескольку раз в день ездит с улицы Белинского на Исаакиевскую? Оказывается, она, пользуясь обстановкой в доме, таскала его вещи, которые теперь продает в хвост и в гриву! Народная художница ‹…›!»[6]

Думаю, что эти суждения не только несправедливы, но еще и лживы. Да и на роль морального арбитра Николай Харджиев с его абсолютно криминальной историей вывоза собственной коллекции в Нидерланды, за которой последовала череда чуть ли не убийств и хищений, никак не годится. Доверия ему в таких вопросах, на мой взгляд, быть никак не может. Сам он, устами Надежды Мандельштам, навеки удостоился характеристики «сукина сына, евнуха и мародера». Впрочем, ответ с его стороны был вполне симметричным и выражался в следующих определениях: «.наглая невероятно. Иуда Яковлевна – женщина, у которой случайно не выросли усы»[7].

Фрагменты воспоминаний такого рода не несут в себе никакой объективной информации. Разве что могут свидетельствовать о нравах, царивших в этой среде. И на несколько мгновений оживлять забронзовевших покойников. Положа руку на сердце, а разве есть референтные группы, где превалируют иные отношения между людьми? Вряд ли.

Датский исследователь Троелс Андерсен (Troels Andersen), являющийся, пожалуй, единственным живым источником (и очень информированным) сведений об этих разногласиях, пишет в своей моногорафии: «After Suyetin’s death in 1954, Anna Alexandrovna, now solely responsible for the archive, gave many drawings and documents on loan to Khardzhiev. He did not return them as agreed, thus causing a break of relations. For a more than a decade afterwards she kept the remaining large body of drawings and documents under lock and key»[8].

Однако мне в моей истории Лепорская совершенно неинтересна, и здесь я с ней расстанусь, хотя мысленно, может быть, если захочу, сравню ее успешную судьбу с печальной жизнью ее товарки и соседки по фотографии. Впрочем, один сюжет в будущем все же потребует настойчивого упоминания ее имени. И даже его защиты от некоторых наших пронырливых современников.

Справа от Анны Лепорской в том же ряду, чуть склонив голову к центру композиции, сидит привлекательная молодая женщина. Густые темные волосы, зачесанные назад, обрамляют красивое восточное лицо. Она тоже выглядит счастливой, разве что немного задумчивой. Сдержанная полуулыбка может говорить о каких-то затаенных мыслях. А может свидетельствовать о неуверенности в себе и постоянной готовности к рефлексии. Ее зовут Мария Марковна Джагупова. Собственно говоря, она и является основной героиней моего повествования.

Биография Малевича общеизвестна и широко растиражирована, хотя и в ней есть темные места. Особенно это касается самых последних лет его жизни, омраченных тяжелой болезнью. Это странно, потому что ученики должны были бы все разложить по полочкам, учесть каждую мелочь, но этого не произошло.

О Яковлевой мы знаем лишь, что она родилась в 1882 году. К какому именно принадлежала сословию и в какой семье появилась на свет, неизвестно. На снимке – если верить поясняющим надписям и слева от Малевича действительно Елизавета Яковлева, – выглядит она значительно моложе сорока девяти лет, исполнившихся ей в 1931 году. Но данные о ее возрасте взяты из очень авторитетного источника. В 1927 году в залах Академии художеств была проведена выставка, посвященная десятилетию советского театрально-декорационного искусства. Она сопровождалась сборником статей, каталогом и «Материалами для словаря» ленинградских театральных художников. Архив Академии художеств бережно хранит стостраничное дело, посвященное хлопотам по организации этой экспозиции. Все первичные данные о Елизавете Яковлевне Яковлевой взяты в основном из этих источников.

Училась она у Л. В. Шервуда и Б. И. Анисфельда в студии М. Д. Бернштейна, в дальнейшем подвизалась в Театре музыкальной комедии и БДТ в качестве бутафорщицы и театрального художника. Участвовала в нескольких выставках, из которых наиболее значительной явилась как раз упомянутая выше экспозиция «Театрально-декорационное искусство в СССР 1917–1927» (Ленинград, Академия художеств, 1927 год).

Представила там эскизы декораций и костюмов к постановке «Сватовство» 1922 года, два варианта набросков эстрадной (!) установки к «Пещному действу» (не устаешь удивляться широте мышления театральных режиссеров начала ХХ века) и прочие театральные работы.

Была близка к Казимиру Малевичу.

Дочь Малевича Уна упоминает о ней в своих воспоминаниях как о «небольшой художнице»[9], которая ежедневно бывала в доме Малевича, где ее очень любили. Частота посещений может объясняться не только теплыми чувствами, но и городской топографией. Малевич жил на Почтамтской улице в доме Мятлевых, а Яковлева до 1929 года совсем неподалеку – в Прачечном переулке.

В примечаниях двухтомника «Малевич о себе. Современники о Малевиче» приводятся также сведения о том, что в начале 1930-х годов Малевич написал живописный портрет Яковлевой[10]. Ссылаются они при этом на каталог-резоне Андрея Накова[11]. Пока оставим указанную ссылку без должного отклика, заметив лишь, что французская публикация портрета, как и все последующие, похоже, действительно является единственным имеющимся в нашем распоряжении несомненным изображением этой всеми забытой женщины.