Анна Всеволодова

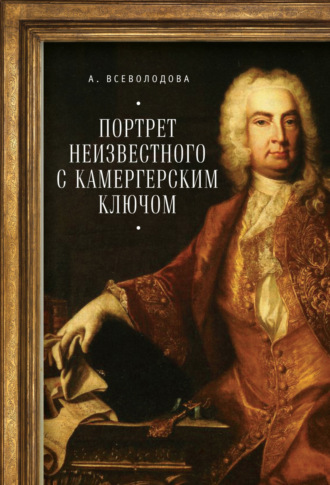

Портрет неизвестного с камергерским ключом

Однако, впервые оказавшись перед домом на Мойке, на который указал ей Фрол, Налли снова ощутила, как робость накладывает жёсткую узду свою не только на шаги её, даже на мысли. Здесь все – благо и несчастье ее жизни, сердце, мысли, все существо. Успеет ли снискать блаженство тут остаться?

Слух и сердце следят все звуки раздающиеся кругом – не услышат ли его голоса, глаза – все предметы, самые следы на земле – не его ли, еще горячие?

Что говорить, с кем, в каких выражениях заключить свое намерение, как держать себя, чтоб не сделать промаха и не получить отказа? Налли трепетала одной мысли быть изгнанной из воображаемого рая. Шепча молитву, она вошла на двор, но вид замкнутых парадных дверей с лакеями, при них стоявшими, смутил Налли, и она, поворотила от них вправо к конюшне. Каков уготован конец сему пути? Она все шла, сама не зная, что станет отвечать, если её остановят. Перед собой она заметила двоих людей в одном из которых признала Родионова.

– Пётр Васильевич пишет, что по осмотру его рожь не надёжна и на сев занять требуется, если нам не у кого взаймы брать окажется, то не прикажете ли докупить сколько потребно станет? – говорил незнакомец.

– Прежде того, как Яков Кашинцев всего не осмотрит, отнюдь денег не выдам, и в том стою, что скудость и недород Петром Васильевичем много прикрашены, впрочем, не по какому умыслу как от усердия к избытку поселян другого лета, когда убираться станут.

– Так что отписать Петру Васильевичу прикажете?

– Отпиши, что хозяин посылает ему в помощь Якова Кашинцева, только смотри чтоб не в гнев управляющему писано было, будто ему в недоверие, – отвечал Родионов.

При этих словах собеседники заметили Налли и оборотились к ней. Не имея возможности в первую свою встречу хорошенько разглядеть Родионова, Налли приятно поражена была благообразием мужественного лица и выражением торжественной строгости в умных, серых глазах его. Сухая высокая фигура Родионова уже несколько согнута была годами и облачена в английского сукна чёрный кафтан. Внезапно поддавшись своей симпатии, Налли решилась обратиться к Родионову.

– Позвольте, сударь, назвать вам свое имя и причину, по которой имею удовольствие вас приветствовать, – проговорила она с поклоном.

– Сделайте приятность, – с удивлением отвечал Родионов, отдавая ей поклон.

– Я называюсь Фрол Кущин и с тем прибыл сюда, чтобы искать места в канцелярии его превосходительства генерал-аншефа Волынского.

– Вы напрасно трудились прибыть к нам, юноша, ибо у господина Волынского имеется три секретаря. Ещё один взят не далее месяца назад, и того вполне довольно.

– Что вы, сударь, – с горячностью возразила Налли, – разве льщусь я служить секретарем его превосходительству? Я только ласкаюсь исхлопотать себе место младшего канцеляриста, готов служить не секретарем, но секретарям.

– Готовность, сударь, совершенно излишняя.

– Быть может, вам небезполезны будут французские переводы? Не хочу хвалить себя сам, но я составляю их изрядно и скор в сём деле.

Не громовая стрела, крошащая твердыни, блещет в глазах Налли – сопровождаемый двумя спутниками, из конюшни выходит Волынской. Налли следит шаги его. Ах, он прекрасней, чем показался ей в первый раз! Что за взор – разве орел может кинуть такой окрест себя! Какой чудный огонь мерцает в очах – словно в сокровенном святилище. Точно драгоценным покровом над ним – соболиные брови.

Темные волосы собраны все назад, перевязаны атласной лентою. Каким статным, высоким молодцом он глядится! Как личит ему тонкая голландская рубашка с батистовыми манжетами, нескрытый кафтаном, камелотовый камзол. Точно ли обращались к нему, бывшие при нем девицы «батюшка»? Пригоднее было бы сказать «братец».

Волынской повернулся к Налли спиною, остановился и принялся что-то выговаривать своим спутникам. Налли не сводит глаз с него, старается сообразить свои действия. Куда там! Она забыла прошедшее, не помнит настоящего, не понимает Родионова, который уже вторично напоминает ей, что «ежели другого никакого дела нет, то он не хочет чинить любезному посетителю задержки».

«Господи, Ты ведаешь моё сердце – в нем нет ничего противного Тебе. Если я не нужна ему, пусть меня выгонят, но, если я могу быть полезна, позволь мне остаться» – молила Налли. Волынской, почувствовав на себе её взгляд, оборотился и тотчас, оставив людей своих, приблизился.

– Ласкаюсь видеть в вас резонабельность, сударь, несмотря на оказанный вам приём, – начал он, метнув недовольный взгляд Родионову, – который, конечно, мог быть учтивее для посланца матушки-царевны. Я ждал вестей от лейб-медика и, признаться, его самого. Но раз господин Лесток за обилием дел важнейших, манкирует посещением старых друзей своих, что ж, я рад и его…, – Волынской сделал паузу, глядя на Налли вопросительно и видимо ожидая услышать чин и имя своего посетителя.

– Артемий Петрович, это не от Лестока, но случайный человек, – начал было Родионов, но Налли, подобно отроку ищущему золотых шпор, преклоняет колено:

– Votre Majesté. Acceptez le service l’indigne de ce chevalier еt ne le laissez pas périr en deprivance d’accomplir celui-ci[5].

Родионов фыркнул, не хуже лошади, но в лице хозяина его Налли не заметила никакой насмешки. Ах, за один этот благосклонный взгляд она с восторгом отдаст годы жизни!

– Как ваше имя? – спросил он по-русски, ибо хотя уловил общий смысл речи Налли, не столько владел французским языком, чтоб отвечать на нём, – и как имя патрона, которого вы намереваетесь оставить?

– Сир, – отвечала Налли, повинуясь знаку подняться, – Я молю провидение о том, чтобы вы стали моим патроном, ибо я недавно именно с тем приехал из провинции, чтобы найти себе патрона.

– Из провинции? Из какой? Из Лангедока, должно быть? – усмехнулся Волынской.

– Из-под Царицына, недоросль Фрол Кущин. Вот мой паспорт.

– Скажи мне, Фрол Кущин, – раздумчиво произнес Волынской, разглядывая бумаги, поданные Налли, – отчего ты явился именно ко мне? Могу предположить, ты мог бы при малом дворе Елисаветинском протекции искать, ибо столько уже походишь на пажа, что был нынче мною за одного из них принят.

– Сир, во всех столицах есть только один патрон – вы, и только один двор – ваш.

Родионов переступил с ноги на ногу, хотел что-то сказать, но смолчал.

– Жалования в размере какого, быть может, ожидаешь, я платить не могу.

Налли теряет голову от сознания, что Волынской ее не прогоняет. Так паж, восхищенный блеском лат, лица, имени своего господина ищет сразиться и погибнуть в глазах его. Он рожден на то, иного не знает и не желает. Если б только мог, положил к ногам его все царства мира. Налли хочет объявить, что согласна служить вовсе без жалования и вызвать тем подозрения в каком-нибудь зловредном умысле, но к счастию, перебита.

– Называй меня Артемий Петрович, и ответь не встречал ли я тебя прежде. Бывал ты в Казани?

– Не бывал, Артемий Петрович.

– Это странно, ибо прежде моего прибытия в Казань, я не мог тебя запомнить – ты был тогда ещё отроком, – проговорил Волынской и задумался, пытаясь отыскать в памяти затерянный образ.

Налли, желая и не решаясь посторонним замечанием дать иное направление мыслям его, возносит безмолвно свои молитвы.

– Должно я ошибся, чем ты хочешь заниматься?

– Чем прикажете, Артемий Петрович.

– И грибы солить?

Налли растерянно молчит, в замешательстве глядя на Волынского. Тот смеется.

– На французском писать можешь ли?

– Писать на французском – моё удовольствие.

– Родионов, принеси книг Макиавелли столько, чтобы было довольно для удовольствия Фрола Кущина. А ты, юноша, подготовь мне к этому же часу на завтра экстракт на французском языке «рассуждение о добродетельной службе гражданской имеющей к пользе общества быть». Если труд твой успешным окажется, останешься у меня секретарём.

Таким образом, просидев всю ночь над Макиавелли, Налли при деятельной помощи де Форса, составила изящное рассуждение, которое и представила вместе с переводом на другой день. Артемий Петрович остался весьма доволен, и она утвердилась в должности секретаря его.

Налли скоро освоилась с новым своим положением и домочадцами Волынского. Выделиться ученостью среди них было не просто, ибо не грамотных не было среди дворни ни одного. Кроме умения читать и писать людям Волынского вменялось в обязанность обращаться «ласково и учтиво» как писал хозяин в специально составленном им для такого случая мемориале, не только с каждым человеком, но даже с лошадями и собаками. Что касается до входящих в сам дом господский лакеев, камердинеров, поваров, куафюров и прочей прислуги мужского рода то от них требовалось изучать историю древнюю и священную, латынь хотя сколько-нибудь, географию и все прочие науки до которых окажутся способны. Для того при доме Волынского была учреждена школа, в которой студент из Штутгарта Иоганн Зейгер преподавал языки, математику, и особенно латынь, до которой сам хозяин был большой охотник, и старался чтением сочинений древних законодателей, сенаторов и знатоков права восполнить недостаток подобных занятий в дни своей юности, проведённой посреди бранных полей. «Латынь» Альвара была неразлучною подругою Артемия Петровича. Вместе с нею читывал он «Поэтику», «Житие Сократово», «Разговоры архитектора с живописцем». Хорошо зная по-польски, он собрал изрядную на нем библиотеку, из которой, более других книг, выделял «Конфидерацию» и некоторые политические сочинения.

Разумеется, секретари и адъютанты его, в той или иной мере, изъяснялись на нескольких языках, неплохо были знакомы с трудами немецких политиков, например, «Истинной политике знатных и благородных особ», «О должности человека и гражданина» Пуфендорфа. Хозяин приказал перевести их на русский язык, и не раз сам читывал своим детям и воспитывавшимся у него бедным родственницам – девицам Елене и Прасковье. О воспитании последних Волынской хлопотал не менее, чем о добронравии собственных дочерей, для чего сам выбирал для них чтение, и заставлял переписывать по русски и немецки «Юности честное зерцало» и «Похваление девицам».

Вообще, не трудно было заметить, что деятельность государственная была для Волынского не столько должностью, сколько страстью. Он постоянно требовал новых переводов с латыни «Корпус права гражданского», с голландского – Юста Липсия, с итальянского – Траяно Боккалини и Никколо Макиавелли. Читая труды древних историков: Тита Ливия, Квинта Курция и более новые, такие как «Деяния церковные и гражданские»» Цезаря Барония, или «Введение в историю Европейскую» того же Пуфендорфа, Волынской стремился их превзойти, и сам занимался составлением пространных рассуждений по тому, или другому предмету. Любовь к чтению и сочинительству была спутницею Артемия Петровича с отроческих лет. Обладая в полной мере даром образно выражать свои мысли, он не ограничился блистать речами в собраниях и советах, но старался и рассуждениям своим придать подобающую, содержащимся в них мыслям, красоту. Когда он бывал доволен своим творением, то, повинуясь искренней своей радости, мог читать удавшиеся экстракты всем, кого считал достойным их услыхать, начиная от ближайшего своего друга графа Мусина-Пушкина и дочерей, до дворового музыканта Бункорковского и заведующего всеми припасами домашними Векиана. Забегая вперед, можно прибавить, что Налли также бывала его слушательницей, ибо полнее всех могла разделить гордость автора, хотя и весьма уступала многим в возможности оценить достоинства способов улучшения государственных дел. Во всяком слове она видела подтверждение добродетелей сочинителя, а в предисловии восхищена и тронута была изрядною скромностью, с которой он обращался к министрам следующих столетий. «…не риторическим порядком в расположении в том своём сочинении глав написал, в том бы меня не предосуждали, того ради что я в школах не бывал, а обращался с молодых лет в военной службе… и ежели, вы, господа почтенные, усмотрите сверх что к изъятию и дополнению, прошу в том потрудиться, и я на резонабельное буду склонен и сердиться и досадовать за это не стану».

Другим обширнейшим занятием, которому Волынской отдавал почти столько же сил, но гораздо менее – сердца – были его вотчины и их устройство. Ему принадлежало около 2500 душ, а годовой доход составлял 500 рублей. Он мог быть почти вдвое выше этой цифры если бы Волынской не столь ревностно заботился о покое и довольстве людей своих в подмосковных Вороново и Петино, Новоникольском – в Дмитровском уезде, Телепино – в Вологодском, Васильевское – в Юрьевском, Батыево – в Луховском, Архангельское – в Пензенском, а также, в оставшихся от покойной жены, селах Бабасово, Арефьино и Пурук. Волынскому непременно хотелось, чтобы люди его жили мирно и учтиво, поскольку ставил себе всякую грубость их и беспечность в поношение. Управляющим вменялось в долг, разными приятными для крестьян способами, искоренять невежество и излишнюю суровость из жизни их, для чего хозяин составлял разнообразные инструкции: «об управлении деревень», «о десяти Божьих заповедях» и другие. Особенно требовалось не пропустить человека, склонного к учению или художеству, но отправлять таковых для учения в Москву. Также он имел попечение о всех лицах, не могущих по тем или иным причинам работы исполнять. Забота об их пропитании, платье, жилище, а в случае если эти лица молоды – учении и воспитании регламентировались несколькими пунктами, сочиненного для того мемориала «об отеческой и нелицемерной любви, какую в сердце дворянину содержать надлежит». В приданое бедным невестам приказывалось отдавать «добра и денег», чтобы отнюдь «женихи таких бедных сирот ради скудности средств их не манкировали». Кроме того, особенные суммы выделялись на случаи «которые в никакой регламент вместить невозможно, но которые от усердия и добрых свойств в людях происходить могут и которых нельзя без должной награды оставлять», на украшения церквей и содержание причта. Наибольшую же заботу имел обер-егермейстер о людях, трудящихся для его конюшенного ведомства, заходя в ней так далеко, что не останавливался перед, уже не регламентированными никакими мемориалами, выплатами нужным лицам ради избавления своих людей от солдатчины, или подушной повинности.

Обо всем этом Налли узнала со слов её окружающих, собственных наблюдений и благодаря переписке, которую вела для патрона с его управляющими.

Как легко дышится в его доме, как радостно глядеть на самые обыкновенные предметы! Налли будто возвратилась с чужбины, где все враждебное, скучное. Тут родной, любезный язык – говорят все о нем. Слух постоянно ловит его имя, словно слышанную в колыбели речь, по которой тосковал посреди незнакомых наречий.

Домочадцев она разделяла по степени их преданности генералу на три категории – тех, кто служил по совести, тех кто искал пользоваться чем-либо, мало заботясь, или не заботясь вовсе о деле, и людей, преданных именно личности хозяина, среди которых попадались лица из первой и второй категории. Иван Родионов, бесспорно был самым ярким представителем первого и третьего типа служащих у Волынского. Василий Кубанец, дворецкий его – возглавлял в уме Налли список лиц, принадлежащих ко второму типу и был вреден в высшей степени. Хотя по роду своих занятий они виделись не часто, Налли казалось, что Кубанец понимает насколько неприятен ей и платит полной взаимностью.

Отношения со старшим секретарём Родионовым, несмотря на прилежные усилия Налли снискать его расположение, также не ладились.

Часто, утомлённая непрерывными переводами и подготовлением мемориалов, Налли не имела охоты идти с другими секретарями обедать и, испросив принести ей что-нибудь со стола, оставалась в канцелярской. Несколько времени она продолжала ревностно писать, но потом мысли её обращались к патрону.

Она видела его таким, каким запомнила при отъезде в Вороново, рядом с которым он намеревался осмотреть и купить пустошь, принадлежащую некому Григорию Кудаеву, с тем чтобы устроить там усадьбу. Налли соображала сколько времени проездит Волынской и какие бумаги приказано будет изготовлять, с привычным нежным чувством к его, обитому красной каразеей, экипажу, серебряному столовому прибору, который он везде за собой возил, походному канфору с кофейником, паре дорожных пистолетов и всем мелочам до него относящимся. Наконец мысли её путались, и она дремала, сложив руки на конторке перед собой, и уронив на них голову. Непривычный труд делал её слишком тяжёлою, и первое время утверждения в своей должности такое положение было Налли не за редкость. В доме имелось множество книг и рукописей. Не только секретари должны были уметь тотчас отыскать любое из сих сочинений, таких как, например, «Описание Персии и Грузии», «Издание полное договоров России с Ираном», «Издание слов Феофана Прокоповича», «Летописец Стрыйковского», «Известие о житии русских князей от Рюрика», но и иметь хотя некоторое представление о содержащихся в них мыслях.

Обширность обязанностей иногда приводила Налли в слёзы, тёкшие, впрочем, не от горькости труда, но от опасения с ним не сладить и лишиться благосклонности Волынского. Дабы избегнуть сего несчастья она почасту приносила копии рукописей и книги в своё жильё и прибегала к помощи де Форса. Последний просиживал за письмом ночами, а наутро втолковывал своей госпоже содержимое полученных экстрактов.

Вскоре Волынской вернулся, привезя с собой новые купчие и реестры, разбиранием которых занялись в канцелярии, и с которыми нужно было разделаться возможно скорее. Потому, а может быть и не только по этой причине, адъютант Иван Родионов и секретарь возглавляемой Волынским иностранной коллегии Иван де ля Суда, однажды, в свою очередь, просили Налли принести им съестного, а сами к столу не вышли, отговорившись срочностью дел.

– Каков? – сказал де ля Суда, когда шаги Налли смолкли, – Не долго целил, хорошо попал.

– Видно такая ему фортуна, – задумчиво отвечал Родионов, – Горько, конечно. Более 20 лет Артемию Петровичу служу, вместе в плену пять месяцев в Стамбуле томились. Сколько натерпелись всего – нарочно экзекутор перед темницею сидел, чтобы в глазах наших быть, и каждый час приказу дожидался нас терзать. Бог миловал. По Каспию флотилию водили, со шведами бок о бок воевали. А теперь, видишь ли, кого мне в камрады определил. Бранить Фрола мне не по совести – чистосердечен, добр, скромен, учтив, в обращении приятен столько, что и камергеру впору. Прибавь к тому шестнадцатую весну – и вот Фрол. Однако слишком хозяин скор на милость. Нельзя красоте лица и слога столько веры давать. Пусть с моё послужит, а милость – если заслужит.

– Заслужить ему нечем. Обучен не изрядно. В делах ничего не смыслит. На днях даю ему старых реестров три ящика, которые из Шемахи ещё наш генерал привез и с ними же купчие на жеребцов итальянских вместе со счетами во что зимовые сих жеребцов вышло. Свалил сей хлам в кучу, только чтоб его занять нестоящим чем. «Нумеруйте, сударь», – ему говорю, а он на них глядит, будто не знает с какого конца подступиться, а спросить видно совестно и не хотел неспособность свою показать. Крепился сколько-то, потом препечальным голос ко мне: «Римским колонтитулом или иным?»

Оба секретаря расхохотались.

– Но ты, однако, ему показал?

– Когда объяснить порядком и дело не сложное, то он весьма искусен и скор. Толковать много и не пришлось, я только ему заметил, что «нумеровать» означает отбирать по годам, потом месяцам и числам, по величине счета, по содержанию купчей. Он всё исполнил нельзя как лучше. Я хоть и смеюсь иногда над ним, а он мне по сердцу.

– А мне – напротив.

– Отчего так?

– Не люблю льстецов, особливо таких ловких.

– Есть такой грех, но заметь, никто другой лучше Фрола льстить не сумеет, и дело тут не в «лице и слоге», хотя и того довольно. Он удостоверительно то в сердце имеет о чём говорит. Сколько мил! Не диво, что в секретари угодил, и кто бы ему отказал. Разве совсем бездушный. Помнишь, давеча, хотел ты от меня добиться толку, что есть куртуа. В русском языке сего значения не находится. Изысканность, пленительное обхождение? Близко, да не то. Теперь говорю тебе, взгляни на Кущина и знай – он истиный есть куртуа.

– А какова дерзость, – подхватил с негодованием Родионов, припомнив вторжение Налли и её пламенное предложение своих услуг, – он именно меня выбрал объявить, что желает служить секретарём! Я это иначе как вызов принять не могу.

– А может он не знал, что ты обер-секретарь?

– Знал! Он не знает только, что до регул и артикулов имеет касательство, да римского суда с латынью, а до всего прочего так осведомлён, что и сказать нельзя. «Петенька горлом заболеет, если туман выпадет, и потому распорядиться надо, чтоб в его покое окон не открывали, а в соседнем, напротив того, открытым держали, потому как чистый воздух должен таки иметь к Петеньке доступ, однако, чтобы человек специальный надзирал, и до туману, окно то затворить успел», «парчовый камзол нельзя применять с шитьем серебряным, разве по темному платью».

– Понимаю о чём ты, но дурного в том Фролу не вижу. Петр Артемьевич часто горлом не здоров, и что же худого, если чей-то глаз столь к нему заботлив – матери ведь у него нет. И того не забывай, что Фролу как к чужому здоровью чутку не быть, если и сам им похвалиться не может. Заметил, как он всякого сквозняка опасается? Воды студёной не пьёт, камзола не расстегнёт никогда и шейный платок не снимает. А что до красоты платья, отчего бы о ней не порадеть, раз Господь к тому наделил способностью?

– Иногда и то даже в ум беру, что и к должности ходит только, чтоб показаться перед генералом, столько ему привержен. Когда в его глазах бывает, сияет, будто из петли вынули или вотчиной пожалован.

– И что с того? Все стремятся войти в «кредит», и Фрол тем же миром мазан.

– Что с того? А вот что – все стремятся, а иные – и входят. Вчера подаю Артемию Петровичу экстракт из Юста Липсия, а он посмотрел и говорит: «с каких это пор Липсий пишет в манере Лукиана»?

Читаю и глазам не верю – вместо экстракта из Липсия – экстракт из Фенеловых «Диалогов мёртвых». Артемий Петрович нахмурился и говорит:

– Такое рассуждение для того только годится кому всё одно – что Липсий, что Фенелон.

– Такое рассуждение, Артемий Петрович, годится только для того кто его составлял – для Фрола Кущина.

Артемий Петрович снова заглянул в бумагу и отвечал:

– Рассуждение таки не дурное, но только мне нужен Липсий. Составь, Иван, его сам и поскорее. А Фролу о сей конфузе не пересказывай – очень к сердцу примет.

– В том можно не сомневаться, – подтвердил де Суда, – огорчение вышло бы чувствительным, и я душевно рад, что Фрол его избег.

– Представь же, друг, сколь я был «душевно рад» когда его превосходительство мне приказал впредь и до конца года, проверять всё что не выйдет из-под пера сего Фрола, да так, чтобы он о том не знал и «к сердцу не принимал», и если найду надобным – исправлять, а ему, разными для него приятными способами, разъяснять его должность. По всему вижу выживет он меня с места.

– Напрасно, Иван Васильевич. Ведь ты Фролу в отцы годишься, мудрено ли, если годов через пятнадцать он и займёт твоё место? Греха не будет, коли он при нашем участии к тому изряден окажется.

– «Изряден», – повторил Родионов, сердясь оттого, что товарищ его не находил в рассказе о вхождении в «кредит» Фрола ничего угрожающего, – так изряден, что и за стол свой сажает.

– Не тебя же сажать занимать девиц, – возразил де ля Суда, – их четверо, одна младше другой, скоро станут невестами, а для обучения достойно и любезно с кавалером себя держать, лучше Фрола никого и вообразить нельзя. Скромен и приятен не только в речах и поступках, но и в голосе и взорах, а в обращении с девицами столько смел и непринужден, сколько один только брат родной быть может и при том столько же чист в мыслях. Удивляюсь даже, как он в юных самых годах такое умение приобрёл.

– Тебя только его превосходительству слушать – от него бы тотчас утвердительную резолюцию адвокатуре своей получил. А я прежде говорил и на том стою – нестоящий сей Кущин человек.

– Что ума не изрядного не отрицаю, – отвечал де Суда, приметя недовольство Родионова, – и что перед Артемием Петровичем искателен сверх меры то правда. Сам не знаю отчего не могу на Фрола осердиться.

– И тебя обошёл, – усмехнулся Родионов, – отчего его до сих пор нет?

– Пойду потороплю, – отвечал де Суда.

Но нашёл он Налли не вдруг и в месте где менее всего ожидал. По словам спрошенного Кубанца, Петр Артемьевич захворал и просил сестриц к нему пожаловать, а Фрола – развлечь их общество чтением. Когда де Суда взошёл в покои младшего Волынского, он увидал его лежащим на постели, с обложенною размоченным в уксусе ржаным хлебом головою. Анна и Мария занимались рукоделием по обе стороны от него. Налли, расположась на ковре перед пылающем голландской печкой, читала «Телемака»:

– «…если бы он также как некогда я был пастухом, так был бы и счастлив, наслаждался невинными сельскими удовольствиями без страха и без угрызения совести, не боялся бы ни меча, ни яда, любил бы людей взаимно любимый, не обладал бы несметными, бесполезными для него, как песок на краю моря, сокровищами – он не смеет к ним прикасаться – но, свободно питаясь земными плодами ни в чём не терпел бы истинной нужды. Он думает, что делает всё по желанию – обманчивый призрак! Он исполняет только волю страстей своих, терзаясь ежеминутно любостяжанием, страхом, подозрением. Думает, что царствует, а в действительности раб собственного сердца. В нём столько тиранов и повелителей, сколько неистовых желаний.

Так размышлял я о Пигмалионе, не видев его ни однажды. Он никогда не показывался и народ с ужасом только смотрел на высокие, денно и нощно обставленные стражей стены, где он, как в недоступной темнице, заключался с сокровищами от людей и от совести…».

Иван давно хотел прервать чтеца, но Анна Артемьевна всякий раз предостерегающе поднимала палец и указывала глазами на брата.

Де Суда осторожно затворил дверь и вернулся в канцелярскую, предоставив сообщением о новых обязанностях Фрола своему другу повод для дальнейших рассуждений об его удачливости.

Налли меж тем хотела было, встав за сестрами, собравшими свою работу, покинуть задремавшего Петра, когда услыхала его слабый голос, просящий ещё чтения.

«…я не стану упрекать тебя в погрешности, довольно того, что ты сам её чувствуешь, и пусть она научит тебя сдерживать впредь свои желания. Теперь надлежит вооружиться великодушным терпением…».

Глаза слушателя и чтеца слипались, но стоило Налли умолкнуть, как Пётр искательным голосом шептал:

– Фролушка, не покидай меня. Когда ты читаешь, я забываю о своём горле.

Налли снова принималась за «Телемака». Жарко пылавший огонь наполнял воздух приятной теплотою. Налли прилегла на локоть и продолжала едва внятно:

«…Истинное мужество, – отвечал мне Ментор, – всегда ещё находит способ к спасению. Встретить смерть с непоколебимым спокойствием – мало, надобно стараться отразить её с бодрым духом, со всеми усилиями…»

Когда Артемий Петрович зашёл проститься с сыном на ночь, он нашёл его крепко спящим. Мокрые пряди волос облепили лоб его и шею – жар весь из него вышел. На ковре, уронив голову в раскрытую книгу, спала Налли. Волынской перекрестил обоих и вернулся к себе.

* * *

Несколько дней спустя, описанного выше разговора двух секретарей, их работа была прервана вошедшим в канцелярскую лакеем.

– Фрол Александрович, пожалуйте к генералу.

Налли вышла, оставшиеся переглянулись.

– Видеть не могу, как сей Фрол подходит к генералу с умирающими взорами и слащавым языком. Не придумаю, как ты его выносишь, – проговорил Родионов.

– Помилуй, Иван Васильевич, я кроме учтивости во Фроле другого не нахожу, – отвечал де Суда.

– Вот что, любезный Фрол, – заговорил Волынской, – есть одно срочное дело, не знал кому его доверить и лучше не мог придумать, как за тобой послать. В Москву наспех скакать нужно с письмом к обер-гофмейстеру Салтыкову, сроднику моему. Никому другому, я бы более объяснять не стал, но тебе, как ты усердней многих прочих и слов моих цену понимать можешь, добавлю: сие дело весьма мне важно. Оно старо уже и пересказывать о нём резона не вижу, а суть в том состоит, что несколько часов назад, как мне известно стало, что в Москву, где сейчас государыня пребывает, выехал чей-то посланец, с доношением о бывшей прежде у меня тяжбе с казанским архиереем. Уже тому несколько годов, как тяжба сия, милостивым её величества решением окончена, и не могу придумать кто о ней может теперь хлопотать, и что именно содержит доношение. Пока я здесь буду доискиваться ответов на сии вопросы, ты должен первого посланца упредить и ранее его быть в Москве у Салтыкова. А тот из письма моего знает, что и как довести до государыни, на случай если ей опять в руки попадёт что-нибудь до той тяжбы касательство имеющие. Если преуспеешь, окажешь мне тем не малую пользу, а ежели напротив…

– Артемий Петрович, вы не могли лучше распорядиться письмом, мне его поручив.

– Я и не ждал другого от тебя услышать. Вот тебе пять рублей в дорогу, пистолет (на дороге давно не слышно чтоб шалили, однако, не лишним будет) и письмо. Где дом Салтыкова отыскать тут всё указано. Подорожную Родионов уже изготовил.

Через несколько минут Налли сидела в седле огромного немецкого жеребца, а Волынской ходил кругом него, собственноручно проверяя подпруги и всю сбрую. Оставшись доволен своим осмотром, он приказал приторочить к седлу за спиной у Налли епанчу.

– Не смотри что тепло, – сказал он, отвечая на изумленный её взгляд, – я сам курьером не мало поездил, знаю что в дороге быть может. У нас ночи и летом суровы.

– Не совладеть ему с конём, ваше превосходительство, – озабоченно заметил конюх, державший лошадь под уздцы – он уж чует кто на нём сидит.

– Натяни повод, – приказал Волынской.

Налли рванула ремни, лежащие у ней между пальцами.

– Кто только тебя учил! Я б ему, бездельнику, показал, как не за своё дело приниматься. Ударь арапником. Сильней, не кошку гладишь.

– Неси «кошку», – слово надоумило, – приказал Волынской конюху.

Тот явился с плеткой, имеющей четыре конца, увенчанных узлами, содержащими в себе свинец.

– Ваше превосходительство, он же коня попортит, коли до самой Москвы станет над ним этакой штукой махать.

– А ты почему знаешь куда ему ехать?

– Я дорогу спрашивал, – виновато призналась Налли.

– Что значат слова твои? Ужели ты не только не в состоянии лошади показать кто из вас хозяин, но и верстовых столбов не замечаешь?

– Я их очень замечаю, – отвечала Налли, чуть не плача, – я хотел изведать нельзя ли где спрямить.