Антон Александров

Призраки Сталинграда

То есть Жуков если и видел «слабое звено» на фланге в середине сентября, то уж точно не румын, которые в это время только ехали в сторону Клетской. Согласно документам 6-й армии, V румынский корпус полностью занял свои позиции на плацдарме только к концу месяца!

Более того, как раз 13 сентября на этом участке немцы собирались наступать силами 22-й танковой и 113-й пехотной дивизий! Таким образом, если наша разведка и работала на этом участке, то видела она исключительно немецкие части.

С улучшением обстановки на стыке 6-й и 8-й итальянской армий посредством наступательных действий можно пока повременить. Выделенные для этого 22-ю танковую и 113-ю пехотную дивизии сначала использовать для оттеснения фронта севернее Сталинграда. 1-ю румынскую дивизию, напротив, развернуть по возможности быстрее в качестве непосредственного резерва позади 17-го армейского корпуса[22]

Соответственно, удар в районе Серафимовича-Клетской в середине сентября никаких очевидных преимуществ Красной Армии не давал. Вот на южном фланге, действительно, на тот момент уже стоял именно румынский корпус, чем Еременко в конце сентября и воспользовался. Боевые группы 51-й и 57-й армий прорвали ненадежную оборону союзников настолько глубоко, что немцам пришлось спасать румын, отвлекая от Сталинграда свои танковые соединения. Этот прорыв стал первым значимым успехом Красной Армии за весь оборонительный период и многие историки вполне обоснованно называют сентябрьскую операцию «репетицией Урана»[23].

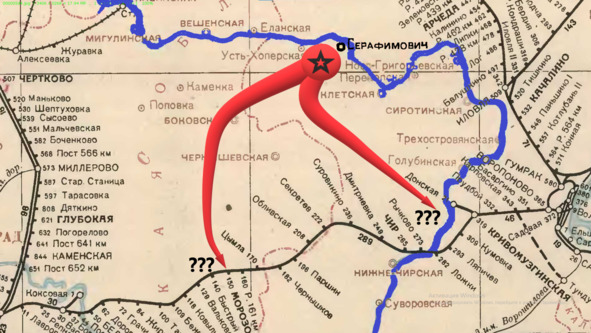

Немецкая карта за 13 сентября 1942г. Румын под Серафимовичем нет.

Таким образом, Жуков в начале сентября мог планировать удар «по союзникам» лишь западнее Серафимовича – там, где стояли итальянские и венгерские войска. Самое интересное, что и немецкая разведка ждала наш главный удар именно там – против 8-й итальянской армии с прицелом на Ростов.

Пока нет данных, говорящих о том, что русские совсем отказались от удара через Дон, идея которого бесспорно влияла на их прежние намерения… Пока еще не ясно, можно ли ожидать крупного наступления через Дон против 8-й итальянской и 2-й венгерской армий – цель Ростов, которое по времени последует после операции против 3-й румынской армии, или противник наряду с наступлением против 3-й румынской армии предпримет наступательные операции с ограниченной целью против 8-й итальянской и 2-й венгерской армии[24]

Собственно, если приложить линейку к карте и замерить кратчайший путь от сентябрьской линии фронта до Ростова, то ближайшей точкой будет явно не Серафимович. Однако не будем бежать впереди паровоза – вернемся к основному вопросу.

Легенда о долгосрочной подготовке операции

Четвертое противоречие заключается в том, что от замысла операции (12 сентября) до создания «ударного» Юго-Западного Фронта прошло больше месяца, а до самого контрнаступления (19 ноября) – целых два месяца. Это явно непозволительная роскошь, учитывая тот факт, что счет тогда шел на дни – ведь Сталинград мог пасть в любой момент. Товарищ Сталин почти каждый день в красках расписывал подчиненным их персональную меру ответственности за сдачу города, то есть тянуть два месяца с подготовкой наступления Главком явно не позволил бы.

Двадцать дней – вот стандартный срок подготовки к крупному наступлению на тот момент. 28 сентября был создан «ударный» Донской Фронт и соответственно принято решение о «Малом Уране» с примерной датой начала 20 октября. 21 октября принято решение о создании «ударного» Юго-Западного Фронта – 9 ноября начало наступления, которое, как известно, пришлось отложить из-за проблем логистики.

Проще говоря, по Сталинграду всё делалось «на скорость» из-за постоянной угрозы падения города. Так что и по этому параметру официальная версия трещит по швам. Таким образом, история про сентябрьский план «Уран», который готовили и дорабатывали в условиях полной секретности весь сентябрь и почти весь октябрь – это миф.

Подводя итоги, еще раз зафиксируем контрольные точки противоречий.

1. Контрнаступление Сталинградского фронта 18 сентября 1942 года, которое до сих по инерции называют «отвлекающим ударом». Если бы Уран действительно был бы утвержден 13 сентября, никто бы не стал проводить масштабный штурм северного заслона силами 4-х армий – ведь это банально противоречит основной концепции Урана, не говоря уж о значительной растрате резервов!

2. Контрнаступление, запланированное Директивой №170644 на 20 октября (Малый Уран). План, предложенный Генштабом явно не бьется по размаху и направлением главного удара с классическим Ураном.

Самое удивительное, что Рокоссовский отказался исполнять эту директиву и наступать навстречу Еременко, хотя глубина прорыва составляла менее 40 километров. Причем Ставка с этим отказом согласилась!

Во исполнение Вашего распоряжения от 7.10. 42 за №170644 докладываю решение и наметку плана фронта по разгрому противника.

Ввиду недостаточного количества стрелковых дивизий организовать операцию с нанесением главного удара на Котлубань, Алексеевка не представляется возможным[25]

Еще раз зададим себе вопрос – мог ли Рокоссовский отказаться от выполнения стратегического плана, утвержденного самим Сталиным? Похож ли этот замысел на стратегический удар большой глубины, разработанный и просчитанный лучшими умами Генерального Штаба? Очевидно, нет.

Соответственно, тот самый Уран мог появиться только после отказа от Директивы №170644, то есть, не раньше второй декады октября. Таким образом, версию иного решения, утвержденного Сталиным 12 сентября, можно считать несостоятельной – точка.

Действительно, на этом моменте проще всего поддаться соблазну и с чувством выполненного долга опустить занавес. Конечно же, мы такие молодцы – нас пытались обмануть, а мы всех разоблачили. Вот только один вопрос не дает покоя – почему маршал Жуков с упорством маньяка, раз за разом, настаивал на версии «12 сентября»?

Злые языки могут сказать, что тем самым он пытался завуалировать провал контрнаступления 18 сентября на северном фасе Сталинграда, за которое нес личную ответственность. Но дело в том, что в этой неудаче его никто не обвинял! Советская историография претензий к Жукову не имела, давно списав проблему на объективные обстоятельства и недостаток сил[26].

Никто не мешал Жукову озвучить и более позднюю дату, например, то же 28 сентября, что без противоречий вписалось бы в официальный контекст создания Донского Фронта. Преимущество перед Еременко в соревновании за авторство Урана 28-е число тоже обеспечивало. Но нет, уперся в «12 сентября» и всё тут.

В итоге, существовал ли план от «12 сентября» на самом деле? Какой по счету Уран утвердил Сталин 21 октября 1942 года? И почему все, без исключения, полководцы дружно решили «забыть» про Директиву №170644?

Да, вы всё правильно поняли – главные открытия еще впереди.

Подлинная история Урана

Я покажу тебе, как глубока кроличья нора

Настоящий Уран был запущен "в производство" лишь 25 октября 1942 года, когда Жуков прибыл на командный пункт только что созданного Юго-Западного Фронта и вручил «слепую карту» начальнику оперативного отдела генералу Иванову. Да, «слепая карта» со стрелочками и номерами будущих соединений – это всё, что у нас было на 25 октября! То есть ничего конкретного, кроме направления ударов и количества войск у Жукова не было[27].

Таким образом, Уран, по сути, начал разрабатываться силами одного оперативного отдела ЮЗФ – без Ватутина и Стельмаха, которые прибыли только через три дня. Собственно, сам штаб фронта был окончательно сформирован лишь к 30 октября.

Сталинградскому фронту повезло больше, у них предварительные наметки наступления по выходу к Калачу уже были – еще с начала октября. Им не нужно было создавать штаб и настраивать остальную инфраструктуру, как в ЮЗФ, однако реальная работа началась тоже лишь 25 октября, когда к ним приехал Василевский с той же «слепой картой».

С 15.00 до 17.30 на КП Штарма был начальник Генерального Штаба КА – генерал-полковник Василевский с группой командиров Генштаба и штаба СТФ. В 17.30 убыл в штаб СТФ[28]

Поэтому уже 22 октября СталФ начал непосредственную подготовку, но только не к Урану, а к своему собственному наступлению.

Удивительно, но к этому времени Еременко успел подготовить несколько вариантов операции, последний из которых предполагал, что главный удар будет на Элисту! И лишь вспомогательный удар наносился в сторону Калача без всякого намека на окружение. По сути, Еременко все это время предлагал различные варианты десантных операций с ограниченными целями – перерезать линии ЖД, взорвать переправы через Дон[29], расстроить тылы и коммуникации противника в междуречье Волги и Дона.

Самое интересное, что похожую десантную операцию, но только в большой излучине Дона, предлагал еще один будущий маршал Советского Союза, а пока генерал-майор, Кирилл Москаленко. Еще 16 сентября командарм 1-й гвардейской армии вышел с предложением к Жукову о фланговом контрударе с плацдарма Клетская-Сиротинская. По сути, перед нами еще один прототип плана Уран!

Глядя на карту, я думал: не лучше ли скрытно сосредоточить войска на плацдарме в малой излучине Дона и ударить вдоль Дона на Калач по тылам 6-й немецкой армии? Мне представлялось, что в этом случае конфигурация линии фронта и уязвимость вражеских коммуникаций должны были поставить группировку противника в тяжелое положение и вынудить ее отвести войска от Сталинграда. Обо всем этом я и доложил Г. К. Жукову после окончания занятия[30]

Начальник штаба 1-й гвардейской полковник Иванов в своих мемуарах подтверждает данный факт, ибо именно он непосредственно разрабатывал этот план по поручению Москаленко. Однако Жуков приказал Иванову «сжечь план», так как его время еще не пришло.

Возвращаясь к крайнему замыслу Еременко (утвержденному, кстати, в аккурат 21 октября) понятно, что самостоятельно удержать захваченные плацдармы на восточном берегу Дона командующий Сталинградским фронтом не надеялся. Рано или поздно наших кавалеристов просто смели бы танковые дивизии Паулюса. Поэтому Еременко, так или иначе, надеялся на помощь Большой Земли. Однако в своих наметках он мог только гадать – какая это будет помощь и откуда конкретно она придет?

И когда 21 или 22 числа Еременко, наконец, узнал о создании ЮЗФ, то от предыдущего варианта остался только удар на Элисту силами 28-й армии – в остальном пришлось возвращаться к «плану А» от начала октября. И принципиально важно, что новый план СталФ, как и предыдущий, не содержал в себе таких понятий как «окружение» или «котел».

Здесь еще раз важно повторить, что Уран – это план только Юго-Западного Фронта! План Сталинградского Фронта – это совершенно другой документ, который названия не имел, да и не в названии дело.

Генерал Москаленко, командующий 1-й гвардейской армией

Если уж быть совсем точным, то «общего» плана СталФ, как такового, тоже в научном обороте нет – есть только боевой приказ от 09 ноября №00217[31], где весьма схематично прописаны задачи армий.

Таким образом, у нас нет ни общего стратегического плана трех фронтов, ни даже тактических планов Сталинградского и Донского фронтов! Возможно, это связано с секретностью, как об этом писал в мемуарах Еременко, а возможно документы подобного уровня просто не создавались.

Почему Сталин тянул с запуском Урана?

Если бы Сталин действительно утвердил Уран 13 сентября 1942 года, то к моменту создания Донского Фронта все необходимые расчеты Генштаба были бы уже готовы. Плюс двадцать дней на подготовку и 20 октября случилось бы то, что по факту произошло 19 ноября 1942 года. Однако, как мы выяснили выше, в начале октября, Сталф и ДонФ получили директиву Ставки с приказом готовить совершенно другую операцию!

Более того, если бы замах изначально был на Уран, то Ставка не стала бы растрачивать резервы на тактическое наступление СталФ от 18 сентября. Хотя какое оно тактическое, если в атаку пошли сразу четыре армии! По сути, это был удар, сопоставимый с силами Юго-Западного Фронта в ноябре месяце! Зачем тратить три, драгоценных во всех смыслах, танковых корпуса на частную операцию, если ты готовишь стратегическое наступление?

Ответ на все эти вопросы может быть только один – Сталин отверг план Жукова, как слишком авантюрный. Главком выбрал «синицу в руках» по вполне рациональным причинам. Успешных операций такого уровня у Красной Армии в опыте не было, а вот катастрофы, типа харьковской, как раз были. Собственно, отказ Сталина практически прямым текстом прописан и в мемуарах Жукова, и в воспоминаниях Василевского.

Над планом надо еще подумать и подсчитать наши ресурсы, – сказал Верховный. – А сейчас главная задача – удержать Сталинград и не допустить продвижения противника в сторону Камышина[32]

Таким образом, мы в очередной раз столкнулись с так называемым «эффектом Манделы» (коллективное ложное воспоминание). В данном случае практически у всех специалистов есть полная уверенность в том, что Сталин 13 сентября утвердил Уран – ведь так написано в мемуарах Жукова! Однако на самом деле в книге Жукова такого тезиса нет, скорее мы видим обратное утверждение! И подобных эффектов Манделы в контексте Сталинградской Битвы хватает с лихвой, поверьте.

Вторично к обсуждению вопроса Урана Ставка вернулась лишь в конце сентября, когда стало понятно, что простые решения не сработали. Однако запускать в производство Уран не спешили, ибо резервы растрачены, а новые Генштаб еще не «просчитал».

С другой стороны, нет никаких сомнений, что Сталин в первую очередь требовал от Жукова разрешить кризис в самом Сталинграде. Поэтому и запретил рассказывать про неутвержденный (предварительный) план командующим фронтами, дабы те не тратили ресурсы впустую. Можно только представить чего бы там нагородил впечатлительный и сверхинициативный Еременко, если бы ему сразу рассказали про изначальный проект Урана.

Товарища Сталина понять можно. В начале октября о Сталинграде говорил и писал весь мир, поэтому вопрос о флаге над городом давно перестал быть чисто военной проблемой – дымящиеся руины заводов на берегу Волги внезапно превратились в политический фетиш для всех сторон конфликта.

В итоге, Ставкой 7 октября был предложен упрощенный, но зато «быстрый» план[33], который даже не предполагал окружение 6-й армии! Донской и Сталинградский Фронты должны бить навстречу друг другу в междуречье Волги и Дона, но соединение фронтов, как цель не ставилась. Планировалось лишь выдавливание Паулюса на юго-запад в сторону Нижне-Чирской и частичное окружение войск в самом городе.

Далее же события развивались стремительно.

9 октября Рокоссовский отказывает[34] Ставке даже в таком локальном варианте наступления, ссылаясь на недостаток сил и средств. Еременко, наоборот, поднимает ставки, рисуя наполеоновские планы, весьма близкие к окончательной версии Урана. После войны, ссылаясь на эти планы, он будет (не без оснований) добиваться, чтобы его признали соавтором Урана.

10 октября Ставка выпускает директиву №994240 о выводе из состава Донского Фронта и переводе в резерв Ставки управления 1-й гвардейской армии с частями обеспечения, учреждениями обслуживания и армейскими тылами[35].

11 октября Ставка, в свою очередь, отказывает[36] Рокоссовскому, не согласившись с его вариантом плана и вынужденно берет паузу – заготовок на этот случай у нее нет. Помимо отказа, Ставка дает очень странное указание об удержании плацдармов в Большой излучине Дона, что вообще никак не стыкуется с подготовкой наступления в Междуречье.

15 октября Ставка соглашается на локальный удар Донского Фронта в сторону Тракторного Завода, сочетая его со встречным наступлением 64-й армии на север, вдоль берега Волги, с целью соединения с основными силами 62-й армии Чуйкова. Начало наступления – 20 октября 1942 года[37].

На первый взгляд, мы в очередной раз вернулись к версии «удержать город любой ценой прямо сейчас», но нет. Как вы уже догадались, 10 и 11 октября принимаются очень странные решения, которые явно выбиваются из логического ряда «Спасти Сталинград».

Действительно странно, зачем забирать у Рокоссовского штаб 1-й гвардейской армии, когда важен каждый человек, когда так не хватает ресурсов для спасения города? Однако всё встает на свои места, если перенестись на 10 дней вперед и прочитать директиву Ставки №994272 от 21 октября 1942 года и директиву №994273 от 22 октября 1942 года.

Управление 1-й гвардейской армии передислоцировать из Ртищево в новый район.. Выгрузка – ст. Филоново (Ново-Анненская)[38]

31 октября 1942 г. сформировать Юго-Западный фронт.

Управление Юго-Западного фронта развернуть на базе управления 1-й гвардейской армии и дислоцировать в районе Ново-Анненского[39]

Таким образом, именно Директива Ставки №994240 от 10 октября 1942 года является фактической точкой отсчета Урана. В этот критический момент, когда «простые» решения исчерпали себя, и был предварительно утвержден альтернативный план контрнаступления с прорывом на большую глубину – тот самый план Уран, о котором сегодня знает весь мир.

Почему предварительно? Да потому что с реальным созданием Юго-Западного Фронта тянули аж до 21 октября – ждали, чем закончится наступление Донского Фронта (оно началось 20 октября). Подвижные резервы для полноценного Урана к 10 октября уже были в целом сформированы – 5-я танковая армия готова, 4-й механизированный корпус готов, механизированные бригады для 13-го корпуса Танасчишина готовы. 3-й, 4-й и 8-й кавалерийские корпуса тоже бьют копытом. Чем раньше они приедут под Сталинград и начнут разворачиваться на плацдарме, тем лучше, это же очевидно. Однако Сталин команду не дает.

Причина может быть только одна – на самом верху всё это время шли ожесточенные споры, каким именно должен быть окончательный вариант контрнаступления, каков будет его масштаб и задачи? Можно только представить, насколько эмоционально обсуждадась каждая версия, однако, в итоге, до нас дошли лишь скупые строчки а-ля: «В процессе разработки план неоднократно дорабатывался и изменялся». Генерал-полковник Воронов, к примеру, писал об этом так:

Мне пришлось участвовать в работе Ставки, когда всесторонне обсуждались и решались вопросы – где прорывать фронт, в каком направлении наносить главные удары фронтов?

Таким образом, даже в середине октября окончательное решение еще не созрело!

Ну действительно, зачем ждать результатов локальных наступлений, зачем тратить драгоценное время в ситуации, когда у вас есть уже готовый утвержденный план, то самое «иное решение»? Зачем отсылать управление 1-й гвардейской армии за 400 километров в Саратовскую область, если вы уже окончательно договорились, что это будет штаб Юго-Западного фронта?

Когда вопросов больше, чем ответов, остается только гадать, что же пошло не так. Одно понятно, что 10 октября от крайнего плана отказались, а новый еще не утвердили. С учетом того факта, что в Генштабе, возможно, лежало несколько иных решений, то ситуация становится максимально запутанной.

Проще говоря, с 10 октября по 20 октября в Ставке и на уровне фронтов происходит массированный мозговой штурм, который заканчивается, в итоге, непростым решением об ударе на большую глубину. Сколько за эти дни было рассмотрено различных вариантов контрнаступления? Вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем.

Ясно одно – Уранов было много.

Большой Уран. Иное решение генерала Жукова

Не верю! Рукописи не горят

Каждый школьник знает, что Уран – это «иное решение», которое предложил Жуков Сталину 12 сентября 1942 года. 19 ноября этот план воплотился в жизнь – началось советское контрнаступление, которое изменило весь ход Второй Мировой. Казалось бы, перед нами такой же очевидный факт, как то, что война началась 22 июня 1941 года.

Однако бесконечные волны архивных документов раз за разом подтачивают любую очевидность, даже эту. И в какой-то момент количество перешло в качество – операция Уран раскрылась нам с совершенно другой стороны.

Чтобы не разводить конспирологию, начнем с прямой цитаты Константина Константиновича Рокоссовского.

В отличие от намечаемого плана в сентябре Генеральным Штабом контрудара, который предполагалось нанести силами трех армий из района Серафимовича, сейчас намечалось нанести два основных удара по флангам основной сталинградской группировки противника и окружить ее[40]

Неожиданно? Да не то слово. Можно ли трактовать эту цитату двояко? Нет! Прямым текстом Рокоссовский нам сообщает, что в сентябре планировался лишь один главный удар! И никакого окружения.

Если удар Юго-Западного фронта не замыкал окружение, то получается, что операция преследовала какую-то другую цель и, видимо, совсем в другом направлении! Действительно, «односторонний» удар ЮЗФ на Калач, выглядит нерационально, так как не решает принципиальной задачи – перерезания коммуникаций противника.

Главная линия снабжения Паулюса – это железная дорога Лихая-Чир (дальше поезда на тот момент не ходили[41]). И если тупо ломиться по кратчайшему пути к Калачу, основная магистраль остается в относительной безопасности.

Внимательно посмотрите на карту той самой ЖД ветки и задайте себе вопрос – а куда лучше бить из-под Серафимовича, если нужно перерезать ЖД? Не блокировать, а именно прервать? Правильно, лучший вариант – это удар на Морозовскую, крупный логистический и железнодорожный узел (см. схему №1).

Схема №1

Собственно, расстояние от плацдарма у Серафимовича, что до Калача, что до Морозовской примерно одинаковый. А c другой стороны, Паулюсу спасать Калач намного проще, ведь поселок расположен намного ближе к его основной группировке.

Кстати, в окончательном варианте Урана, который запустили 19 ноября, захват Морозовской тоже планировался, но только как задача-максимум – уж слишком лакомый кусочек. Ну а в рамках Сатурна, как известно, это вообще была приоритетная цель всей операции.

Еще один довод в пользу нашей версии – это само название, которым упорно оперирует Жуков – «иное решение». Освободить Сталинград ударом в совершенно противоположную сторону от города, ну это действительно ассиметричное иное решение!

Однако ссылаться на один абзац из статьи Рокоссовского и делать из этого далеко идущие выводы было бы, конечно, наивно. Поэтому у нас есть кое-что более существенное – «показания» генерала Штеменко, который осенью 1942 года служил на должности замначальника оперативного отдела Генерального Штаба. Штеменко, в том числе, курировал и разработку Урана, поэтому ему действительно есть, что рассказать.

В двадцатых числах сентября операторы Генштаба уже в полную силу работали над этими вопросами, накапливали разного рода оперативно-стратегические соображения. Мысли и предложения представителей Ставки, которыми они делились непосредственно с Верховным Главнокомандующим, попадали и к нам через С. И. Тетешкина и А. А. Грызлова. В Оперативном управлении велась даже особая карта в единственном строго секретном экземпляре. Эта карта, датированная 27 сентября 1942 года, выполненная И. И. Войковым под наблюдением генерала В. Д. Иванова, сохранилась. Карта очень наглядно показывает ход работы над замыслом контрнаступления и передает решительную цель, которая стояла тогда перед советскими войсками.

Составители карты показали, в частности, сосредоточение стратегических резервов, создание юго-восточнее Воронежа нового фронта в составе трех общевойсковых армий и двух мощных конно-механизированных групп. Согласно замыслу, новому фронту предстояло наступать с плацдарма на правом берегу Дона в районе Серафимовича и вырваться к Тацинской, что позволило бы перехватить железнодорожные и другие пути противника из-под Сталинграда на запад. Затем фронт должен был наступать через Каменск в район Ростова, где и пересекались бы пути отхода немецко-фашистских войск не только из-под Сталинграда, но и с Кавказа[42]

Цитата настолько показательная, что исключает любые разночтения. Теперь уже нет никаких сомнений, что иное решение действительно существовало!

Штеменко полностью подтверждает тезис Рокоссовского о единственном главном ударе. Абсолютно очевидно, что первоначальный замысел Жукова в рамках иного решения принципиально отличался от конечного варианта, запущенного в ноябре 1942 года.

По сути, перед нами классический «Сатурн»!

В этом контексте показателен пассаж про исходный плацдарм «юго-восточнее Воронежа» и бросок не на Калач, а на Тацинскую! Если на карте прикинуть, хотя бы примерно, откуда должен наносится главный удар, то мы получаем хорошо знакомый плацдарм Сатурна – от Большого Мамона до Серафимовича!

Почему именно это место? Да потому, что там нет немцев! Тот участок держали «слабые» союзники, вот только не румыны, а итальянцы, которые в конце августа уже «проявили» себя, посыпавшись после среднего по силе контрудара Красной Армии. Собственно, после чего и образовался спасительный плацдарм под Серафимовичем.

Чтобы не запутаться в этих планах окончательно, в дальнейшем мы будем обозначать этот замысел как «Большой Уран».

Как только осознаешь масштабы подобной операции, то сразу становится понятно, почему Сталин 13 сентября засомневался и изначально завернул столь амбициозный план.

Хватит ли сейчас сил для такой большой операции? А не лучше ли ограничиться ударом с севера на юг и с юга на север

вдоль Дона[43]?

Цитата Сталина приведена здесь не случайно, потому как в начале октября в реальную разработку был запущен именно этот план – «удар с севера на юг и с юга на север вдоль Дона» в районе междуречья.

Однако то, что мы раньше рассматривали, как совершенно самостоятельную операцию, оказалось составной частью общего исходного замысла! Продолжаем цитировать Штеменко.

Одновременно с этим мыслилось провести окружение и разгром 6-й немецкой армии непосредственно под Сталинградом. Это предполагалось выполнить силами Сталинградского и Юго-Восточного фронтов при содействии Закавказского. Последнему предстояло нанести удар из района Георгиевска через сальские степи на северо-запад, что должно было создать угрозу тылу кавказской и астраханской группировок противника.

Здесь окончательно всё встает на свои места – пазл сошелся. План «Большой Уран» от конца сентября предполагал не одну крупную операцию, а сразу две крупномасштабных операции! Вернее, даже три, учитывая удар Закавказского Фронта. Сразу становится понятным, откуда растут ноги у «странных» прожектов Еременко о штурме Элисты – это, оказывается, часть изначального плана. Та самая часть, с которой Еременко в начале октября действительно ознакомили ну или хотя бы намекнули, приоткрыв завесу секретности.

Таким образом «Большой Уран» – это наступление на Тацинскую в качестве основного удара и окружение Сталинградской группировки в междуречье в качестве самостоятельного, дополнительного удара.

Схема №2

К сожалению, Штеменко оставил открытым вопрос о сроках и этапах советского контрнаступления. И тут есть два варианта.

1. ЮЗФ главными силами переходит в наступление первым, отвлекая на себя резервы и перерезая железную дорогу Лихая-Чир.

2. Удары должны быть нанесены синхронно, иначе у Сталинградского и Донского фронтов просто не хватит сил закрепиться на отвоеванных плацдармах.

В последствии, Еременко именно по этой причине пойдет в наступление лишь 20 ноября, на день позже Ватутина. А вообще Андрей Иванович требовал задержку в 2—3 дня[44], но Жуков его инициативу завернул.

Однако в начале октября концепцию «Большого Урана» Сталин переиграл в пользу локального решения с малым котлом в междуречье. Вот только, как мы помним, Рокоссовский резко выступил против подобной тактики и, видимо, Генеральный Штаб его поддержал, раз идею локального котла мгновенно отложили в сторону.

Самое же удивительное в «Большом Уране» – это то, что удары Юго-Западного и Сталинградского фронтов вообще не пересекаются между собой! Окружение Паулюса планируется силами только лишь Донского и Сталинградского Фронтов (см. схему №2).

Штеменко однозначно указывает на этот факт.

На карте Генштаба, о которой говорилось выше, ясно просматривались и недостатки в замысле. Так, непосредственно для окружения мощной 6-й немецкой армии выделялись сравнительно слабые силы, особенно с юга (с севера намечена 21-я армия в составе 10 дивизий, тогда как с юга противника окружала 51-я армия, имевшая всего четыре дивизии и бригаду). Подвижные войска в состав ударных группировок, предназначенных для окружения 6-й немецкой армии, не намечались. Маневр Сталинградского и Юго-Восточного фронтов на окружение был сложным:

сначала он планировался в малую излучину Дона с последующим поворотом войск в восточном направлении на Сталинград для рассечения и уничтожения окруженного противника. После поворота на Сталинград требовалось форсирование Дона. Внешний фронт окружения располагался на большом удалении от внутреннего, что осложняло бы взаимодействие советских войск

Проще говоря, окружение Паулюса виделось Ставке, как вспомогательный удар в то время, как крупные механизированные и танковые соединения ЮЗФ должны наступать на Тацинскую. Таким образом, в рамках Большого Урана, сил для окружения 6-й армии было действительно недостаточно.

21-я армия наступала с плацдарма Клетская-Сиротинская, а навстречу ей из другой «малой излучины», от Трехостровской, била 1-я гвардейская армия[45]. И только после окружения или разгрома XI немецкого корпуса наши войска могли перейти к форсированию Дона – от Вертячего до Калача. Действительно, очень рискованная затея.

Кстати, ничего вам этот замысел не напоминает?

Генерал Штеменко

Конечно, это же в чистом виде план Еременко от 9 октября 1942 года. Именно такой удар[46] от Сиротинской силами Донского фронта и предлагал Андрей Иванович.

Таким образом, на самом деле произошло следующее. Василевский предложил ему и Рокоссовскому продумать варианты операции на окружение Паулюса, но исключительно своими силами – о существовании (возможности) крупного механизированного кулака в виде ЮЗФ Еременко, на тот момент, очевидно, не знал.

Показательно, что Рокоссовский даже не стал рассматривать удар своего фронта из малой излучины Дона. Наступление ограниченными силами против XI корпуса, да потом еще штурм переправ – это лотерея, в которую Константин Константинович играть отказался.

Действительно, форсирование Дона было еще одной нетривиальной задачей, о чем справедливо замечает Штеменко. В этом контексте успешный захват моста у Калача в ночь на 22 ноября 1942 года больше похож на чудо, чем на плановый результат. Подполковник Филиппов совершенно справедливо получил за этот прорыв звезду героя и впоследствии, практика присвоения звания ГСС за форсирование рек была закреплена на нормативном уровне.