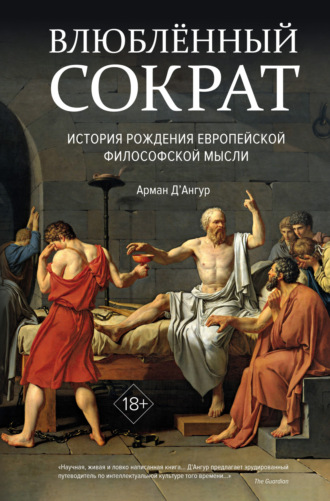

Арман Д’Ангур

Влюблённый Сократ: история рождения европейской философской мысли

Как же следует оценивать достоверность такого рода информации? Любое историческое исследование требует взвешенного подхода к источникам, чтобы потом на их основе создать убедительное повествование. Сократ в трудах древних биографов может быть если не вымыслом, то, по крайней мере, избирательно созданной их воображением конструкцией. Ведь Сократ в комедии Аристофана отличается от Сократа Платона, а Сократ Платона отличается от его видения Ксенофонтом. В то же время Плутарх и Диоген Лаэртский, сохраняя элементы всех предшествующих источников, отступают от них по тону и деталям. Так что наш образ Сократа будет, в свою очередь, неизбежно отличаться от всех вышеперечисленных.

Используя те свидетельства, которые удалось найти и которые, как утверждается, имеют историческую ценность, а также уделяя особое внимание хронологии событий в жизни философа, я все же считаю себя вправе сконструировать собственное видение образа Сократа.

Основная причина, по которой я стремлюсь представить вам моего Сократа, заключается в том, что имеются свидетельства, во многом относящиеся к малоизвестным ранним десятилетиям его жизни. Они требуют нового подхода, переоценки и переосмысления. Рассматривая эти свидетельства в новом свете, мы получаем возможность как никогда прежде проследить возможный ход ранних лет философа и их значение для развития его мысли.

Жизнь и помыслы

Почему история жизни Сократа вообще должна представлять интерес? Кто-то посчитает, что гораздо важнее наследие его идей и философского метода. Ведь Сократом восхищаются прежде всего как одним из величайших основателей западной интеллектуальной традиции. Его идеи, переданные Платоном, изменили наше представление о жизни, истине, знании и оставили человечеству огромное и бесценное наследие в области нравственно-философского мышления. «Самая надежная общая характеристика европейской философской традиции, – писал философ Альфред Норт Уайтхед, – заключается в том, что она состоит из серии сносок к Платону».

«Диалоги» Платона привлекают наше внимание к вопросам, поднятым Сократом и сохраняющим неизменную актуальность для современного мира. Что такое справедливость? Что такое доброта? Что мы на самом деле знаем? Какова цель образования? В чем смысл мужества? Как люди должны стремиться жить? Что на самом деле означает любовь?

И тем не менее биография Сократа тоже весьма важна. Несмотря на то что он не оставил после себя письменных источников, его идеи сохранились. И это во многом благодаря тому, что он жил и пошел на смерть во имя своих философских принципов, побудив своих преданных последователей Платона и Ксенофонта рассказать эту историю потомкам 10.

Поэтому важно не только содержание идей Сократа, но и то, как он жил и умер. И здесь сопоставление с основателем христианства неизбежно 11: история жизни и смерти Иисуса, рассказанная в Новом Завете, является неотъемлемой частью понимания и оценки его послания.

В частности, до сих пор все еще остается предметом дискуссий – справедливо или нет казнило Афинское государство Сократа. Его самый блестящий и преданный ученик Платон был уверен, что имело место ужасное преступление. И до конца жизни пропагандировал свою версию идей Сократа, стремясь доказать, что Сократ пал мучеником за истину, которую он пытался донести до людей.

Так как же нам тогда попытаться воссоздать заслуживающую доверия историю превращения Сократа-мужчины в Сократа-философа? В 423 г. до н. э., во время постановки «Облаков», Сократу, как нам известно, было далеко за сорок. Судя по пьесе, он уже тогда был в городе хорошо известен, прежде всего как учитель без гроша в кармане и интеллектуал высокого полета. Такой уж он пользовался репутацией, несмотря на то что, как нам известно из Платона, всего годом ранее Сократ с выдающейся храбростью сражался в битве при Делиуме. И несмотря на то, что он долгое время был связан с влиятельными личностями в афинской общественной жизни, такими как популярный политик и, как мы сейчас сказали бы, плейбой Алкивиад.

Так на каком же этапе карьера Сократа как человека действия уступила место карьере Сократа-мыслителя? И почему произошла такая перемена?

На мой взгляд, поиски истины настойчиво ведут нас к гораздо более раннему периоду его жизни и в конечном счете подводят к названию этой книги: «Влюбленный Сократ».

Глава первая

Из любви к Сократу

«Что такое любовь?» Этот вопрос задается в хорошо обставленной, освещенной мерцающими масляными лампами столовой в Афинах, в доме драматурга Агафона. Дата – 416 г. до н. э. Несколько возлежащих мужчин с восторженным вниманием наблюдают за выступающим Сократом. Некоторые из них уже произнесли свои речи на эту тему, и теперь настало время говорить Сократу.

Приземистый, крепкого телосложения мужчина лет пятидесяти, с широко расставленными глазами и курносым носом, он обладает почти завораживающим влиянием на аудиторию и говорит со спокойной уверенностью.

«…Я утверждаю, что не смыслю ни в чем, кроме любви…»1

Сократ, похоже, знает, что говорит. Однако его слушателям известно, что он мастер иронических фраз, а потому неясно, следует ли принимать его слова за чистую монету. Они не сомневаются в том, что он говорит правду, так же как не сомневались бы в правдивости бога Аполлона, который произносит в Дельфах устами юной жрицы пифии свои загадочные предсказания. Но что Сократ имеет в виду, говоря «знаю»? Ведь всем известно его знаменитое утверждение: «Все, что я знаю, – это то, что я ничего не знаю». И точно так же, как печально известные своей двусмысленностью высказывания Дельфийского оракула, слова Сократа, похоже, тоже часто скрывают иной смысл.

Для понятия «любовь» Сократ использовал слово erōtika, буквально означающее «имеющее отношение к Эросу» или «область эротического». Но очень похоже звучит греческое слово erotan, означающее «задавать вопросы». А поскольку Сократ прославился как мыслитель, у которого имеются только вопросы, но не ответы, возможно, и в этом его высказывании скрыт иронический каламбур? Может быть, он намекает своим слушателям, что его знание о любви на самом деле заключается в искусстве задавать вопросы?

Тайна любви

То, о чем далее говорит Сократ, дает исчерпывающий ответ на вопрос «Что такое любовь?». Однако это не его собственный ответ. Сократ поясняет своим слушателям, что почерпнул он его в одной давней беседе – надо полагать, еще в юные годы – с некой мудрой женщиной по имени Диотима. Это в беседе с ней он задавал вопросы о любви и получал на них ответы.

Таким образом, даже излагая свою речь о любви, Сократ остается человеком скорее вопрошающим, чем имеющим собственную теорию на этот счет. Он описывает Диотиму как жрицу из Мантинеи – города, находившегося примерно в ста милях к юго-западу от Афин, в центральной части Пелопоннеса. Этот город всегда славился своей музыкой и танцами2. А ведь Сократ всегда утверждал, что наивысшей музыкой является философия, то есть стремление к мудрости. Именно этой мудрости он искал у Диотимы. «Эта женщина была моей наставницей в вопросах любви», – говорит Сократ.

Многие уловили бы в этих словах двойной смысл, но Сократ продолжает свою речь, и никому из присутствующих не приходит в голову усмехнуться или поднять бровь.

Необычным является то, что Сократ, выступая, по свидетельству Платона, перед сугубо мужской аудиторией, признает, что своим образованием он обязан женщине. Для всех, написанных Платоном примерно тридцати диалогов это, можно сказать, почти уникальная ситуация. Почти потому, что только еще в одном сочинении Платона «Менексен» Сократ изображен получающим наставления от женщины – от Аспазии, вдовы Перикла.

Диотиму принято считать вымышленным персонажем. Ее имя означает «удостоенная Зевса» (или «почитающая Зевса»), а название ее города Мантинея тоже своего рода каламбур3, поскольку греческое слово mantis означает в переводе «пророк». Таким образом получается, что Сократ приписывает столь углубленное и таинственное учение о любви женщине, обладающей провидческим умом и знающей, что же любовь собой представляет.

Хотя доподлинно не известно, существовала ли в реальности женщина с таким именем, Сократ в «Пире» связывает Диотиму с вполне конкретным историческим событием. Однажды, по его словам, она использовала свою мудрость в интересах афинян. Чтобы защититься от чумы, они, по совету Диотимы, своевременно принесли жертвы богам и таким образом «сумели отсрочить болезнь, которая пришла на десять лет позже, чем изначально предполагалось».

Столь странному утверждению как-то не придавалось значения. Чума, как известно, поразила Афины в 430 г. до н. э. Однако это любопытное упоминание отсылает нас к другой дате – к 440 г. до н. э. Что же такого произошло в этом году, чтобы Сократ мог мимоходом предположить, что первоначально чума должна была нагрянуть именно тогда?

Наиболее ярким историческим событием 440 г. до н. э. стал военный поход Перикла против могущественного острова Самос. И осуществлен он был якобы по настоянию жителей города Милета в Ионии, давно соперничавшего с Самосом. Этот исторический эпизод обрел весьма печальную известность по нескольким причинам. Прежде всего, Перикл, как утверждают, с ужасающей жестокостью провел эту военную кампанию, в ходе которой имели место и морские и сухопутные сражения, и длительная осада города. Об этом мрачном эпизоде поведал древнегреческий историк Дурис, правивший Самосом в конце IV в. до н. э. и написавший историю своего острова. Дурис писал, что после победы в морском сражении Перикл приказал распять на крестах военачальников и моряков Самоса посреди рыночной площади Милета. Философ Мелисс, который, по некоторым данным, наряду с другими командовал флотом Самоса, стал, вполне вероятно, одной из жертв Перикла. Тот самый философ Мелисс, который, возможно, был лично знаком Сократу во время посещения им Самоса в более счастливые времена, примерно за два десятилетия до этой трагедии.

Далее Дурис сообщает, что через десять дней Перикл распорядился забить распятых до смерти, а их тела выбросить на свалку без положенных погребальных обрядов. Такой поступок мог рассматриваться как оскорбление богов и, в глазах суеверных греков, неотвратимо повлечь за собой отмщение афинянам. Чума считалась обычной формой божественного возмездия за подобные проступки. Однако немедленной кары не последовало. Лишь в 430 г. до н. э. чума поразила Афины. Ее жертвами пали как сам Перикл, так и два его старших сына, Ксантипп и Парал. И многие тогда подумали, что то было запоздалое наказание богов за бесчестное поведение афинян на Самосе десятью годами ранее.

Печально известен этот исторический эпизод и еще по одной причине. Ненужное и абсурдно жестокое нападение Перикла на Самос, по общему мнению, было вызвано его желанием угодить своей подруге Аспазии, чья семья происходила родом из того самого Милета, заклятого соперника Самоса. И пусть это французы много веков спустя выдумали выражение cherchez la femme, древние греки давно уже знали, что за определенными событиями и действиями может скрываться женская рука. Не случайно величайший из греческих поэтов Гомер называл прекрасную Елену причиной Троянской войны…

Комедиографы того времени, старшие по возрасту соперники Аристофана Кратин и Эвполис, и до этого нападали на Аспазию, обвиняя ее в пагубном влиянии на политику Афин. Причем делали это в грубых сексистских выражениях, обзывая ее «блудницей» и «матерью бастарда», ведь ребенок от женщины родом не из Афин мог считаться у афинян незаконнорожденным. Они же жестко высмеивали ее родной Милет как город, прославившийся торговлей фаллоимитаторами4.

В ответ на эти оскорбления Перикл предложил, впервые в истории Афин, временно ввести закон о цензуре5, запрещающий нападки на личности.

Находим ли мы подсказку в диалоге Платона о подлинной личности Диотимы, вспоминая эту историю с отложенной карой в виде эпидемии чумы? И не скрывается ли в «Пире» под образом Диотимы вполне реальная женщина – Аспазия?

Ссылка на события 440 г. до н. э., несомненно, вызовет в памяти некоторых читателей Платона осаду Самоса Периклом, предполагаемую роль в этом Аспазии и ужасающую казнь защитников Самоса по приказу Перикла. Этот проступок вполне мог побудить встревоженную Аспазию попробовать умиротворить гнев богов искупительными жертвоприношениями6.

Еще одна подсказка кроется в самом значении имени Диотима – «почитаемая Зевсом». Это Периклу поэты-комедиографы, в частности Кратин, дали прозвище «Зевс», которое, похоже, привилось в народе. Сравнение с главным и самым сильным из богов-олимпийцев стало признанием политического превосходства Перикла, а также его возвышенного, «олимпийского» ораторского искусства7. Кроме того, было известно исключительное почтение, с которым он относился к Аспазии, которую комедиографы прозвали Герой, то есть женой Зевса. Плутарх сообщает: было общеизвестно, что Перикл любовно целовал ее8, как минимум дважды в день, – при выходе из дома и при возвращении. Что, без сомнения, было весьма необычно для быта древних афинян.

Это, в ретроспективе, дает нам совершенно безошибочные подсказки о реальной личности Диотимы. С их помощью, похоже, подтверждается, что именно Аспазия, признанная, как отмечалось в платоновском диалоге «Менексен», наставницей Сократа, скрывается за образом «мудрой женщины», которая задолго до этого передала юному Сократу учение о любви.

Зачем Платону, в чьей осведомленности о предполагаемой роли Аспазии в трагедии Самоса и ее последствиях сомневаться не приходится, понадобилось скрывать ее личность? Причем с помощью не особо тонкой маскировки, которую мог бы сорвать любой не ослепленный историческими предрассудками и задумавшийся на эту тему человек. Несмотря на то что кампания против Самоса была представлена Периклом как военный успех (и в общем-то так и воспринималась афинянами), но в глазах Сократа и других греков эта история, несомненно, оставила пятно на именах как Перикла, так и Аспазии. Чтобы избежать подобного негативного влияния на отношение читателей «Пира» к мыслям Диотимы о любви, Платон не стал прямо называть Аспазию автором этого учения. Хотя, возможно, сам Сократ и сделал это во время той вечеринки.

К тому же речь здесь шла об учении о делах любви, которое, несомненно, оказало на мышление и поведение молодого Сократа не менее глубокое влияние, чем все, что он до этого пережил. Философ был пропитан литературной и поэтической традицией, в которой центральное место в жизни и поведении человека отводилось именно любви. Подтверждение тому мифы, пересказанные Гомером и авторами древнегреческих трагедий, любовные песни Архилоха, Сапфо, Анакреона и других лирических поэтов.

Философские взгляды Сократа на то, как следует жить, также сформировались под влиянием важных впечатлений, полученных им в юности. К числу наиболее значимых из них я отношу его знакомство и личное общение с Аспазией. Она считалась, пусть это и неведомо многим древним и современным историкам, самой красноречивой женщиной своего времени, и должна на этом основании быть признана наиболее влиятельной в интеллектуальном плане женщиной античных времен.

Восхваляя Эроса

Написанный в 380-х гг. до н. э., когда Сократ был уже более десяти лет как мертв, «Пир» претендует на описание события, произошедшего несколькими десятилетиями ранее. И мы не можем считать, что события происходили так, как их описал Платон.

Возможно, и состоялась какая-то вечеринка, и на ней присутствовал Сократ. Но мы не можем знать наверняка, имела ли там место дискуссия, пересказанная Платоном, и были ли ее детали такими, какими их он описал.

Сам Платон родился около 424 г. до н. э.9, так что в 416 г. до н. э., на который приходится действие «Пира», он был еще мальчиком. В тот год молодой, очень модный и вычурно женственный драматург Агафон получил за свою трагедию первый приз на фестивале Ленейя – проводимом в конце зимы религиозном празднике с драматическими представлениями. Пьеса Агафона была показана в театре Диониса перед тысячами зрителей, прибывших из городов и селений Аттики. Но из-за зимнего времени года немногие греки осмелились тогда выйти в море. Поэтому, в отличие от Больших Дионисий, на которых в 423 г. до н. э. исполнялась комедия «Облака», на празднике было мало, а может, и совсем не было зрителей, приехавших из-за пределов полиса.

Две ночи спустя группа друзей Агафона собралась в его доме на «симпосий», чтобы отпраздновать получение приза. Это древнегреческое слово συμπόσιον буквально означало «пиршество» или «совместная выпивка», а не «пир» в его современном понимание, то есть как встреча интеллектуалов или научная конференция.

Платон рассказывает, что собравшиеся пришли к общему мнению, что за прошедшие сорок восемь часов было уже достаточно выпито. Некоторые еще мучились от похмелья, причем один из них, врач Эриксимах, особо напирал на опасность чрезмерного увлечения вином. Поэтому было решено, что хватит пить и надо провести дальнейший вечер в рассуждениях во славу любви. А точнее, в честь Эроса – этого божественного олицетворения любви и всего, что с ней связано.

Почему любовь? Почему Эрос? Да потому что в этом «диалоге» большинство присутствующих мужчин были преданными друзьями или, проще, любовниками. А сама встреча получила название диалога потому, что этот термин используется во всех трудах Платона, хотя реальный уровень общения между собеседниками в них весьма различен.

За исключением самого Сократа и автора комедий Аристофана, все присутствующие на званом ужине изображены как партнеры или те самые, очень близкие друзья. Тему для обсуждения предлагает один из молодых людей – Федр, давний друг Эриксимаха. Он утверждает, что Любовь, то есть бог Эрос, никогда по-настоящему не воспевались поэтами и ораторами, но несомненно заслуживают этого. И с юношеским энтузиазмом немедленно произносит собственную хвалебную речь.

После панегирика Федра в честь Эроса еще с полдюжины участников вечера, включая Аристофана, по очереди излагают свои серьезные или не очень представления о любви. Присутствие Аристофана на пиру показывает нам, что, несмотря на издевательское изображение персонажа Сократа в комедии «Облака», в реальной жизни эти два человека (по крайней мере, в последующие годы) находились в хороших отношениях.

Выступление поэта-комедиографа в честь Эроса приобрело благодаря платоновскому диалогу форму исторического мифа, этакого ловкого и увлекательного трюка, который особенно запомнился присутствующим на пиру. Первоначально, заявил Аристофан, человеческое существо состояло из скрепленных вместе мужчины и женщины. Оно имело круглую форму, четыре руки и четыре ноги, два смотрящих в противоположные стороны лица, четыре уха, два набора соответствующих половых органов и т. д. Обладая непомерной силой, эти существа так возгордились, что задумали подняться на небеса и напасть на богов.

Тогда Зевс и другие боги задумались, что же им делать. Они не хотели уничтожать людей – кто же тогда станет превозносить богов и приносить им жертвы? И Зевс придумал план, как ослабить восгордившиеся существа: надо разделить каждое на две части – точно так же, как разрезается пополам вареное яйцо. И в этом разделенном на две части существе каждая половинка будет тосковать и стремиться к другой половинке, отчаянно, но безуспешно пытаясь вновь прильнуть одна к другой. Вот так и продолжается доныне, заключил Аристофан. То есть каждый из нас – не более чем половинка, и мы обречены на вечный поиск другой своей половинки. А Любовь – это та сила, которая заставляет нас попытаться вернуть свою изначальную сущность и стать наконец целым.

Как ни комично и ни абсурдно это объяснение, но оно воплощает в себе идею о том, что любить – значит «обрести свою вторую половину». Этот придуманный Аристофаном фантастический миф, казалось бы, предоставляет нам очень понятную и соблазнительную истину. Но если всё хорошенько проанализировать, то возникнет не столь симпатичная картинка любви. Прежде всего, получается, что люди заранее обречены на неудачу в поисках любви, поскольку предназначавшиеся им «вторые половинки», возможно, уже умерли или давно ушли в прошлое. А потому современный человек никогда не сможет обрести желанную первоначальную цельность и будет вынужден довольствоваться общением лишь с теми, кто не способен стать для него подлинным дополнением.

Однако, пожалуй, еще более важным является намек на то, что высшим идеалом любви является обретение собственного зеркального отражения. А в итоге влюбленный вновь погрузится во всепоглощающую самовлюбленность и самодостаточность, что, кстати, так не понравилось в свое время Зевсу. Самодостаточный любовник станет лишь повторять воображаемую целостность того начального существа. И не стал бы развиваться в новых психологических и духовных направлениях под влиянием другого независимого и благожелательно критичного к нему любящего человека.

Такой итог противоречит тому, что Сократ в своем выступлении провозглашает ключом к пониманию важности и силы любви. Взяв слово, он заявляет, что не собирается рассказывать какую-то забавную историю или правдоподобную байку. Он расскажет правду о любви в том виде, в котором он сам когда-то услышал ее из уст Диотимы. Платоновское изложение речи Сократа погружает слушателей в самое сердце тайны. По словам Диотимы, любовь можно понять, используя сравнение с восхождением по лестнице. На нижних ступенях находится телесное влечение к кому-то привлекательному. Возбужденные встреченной красотой, любовники стремятся увековечить свою любовь, зачиная детей при совокуплении с объектами своей любви. Однако, по мере продвижения вверх по «лестнице», природа объекта любви меняется. Истинно любимым становится не просто другое тело или человек, а присущие ему качества добра и красоты. Именно эти качества делают человека достойным любви.

Эти качества, по словам Диотимы, порождают во влюбленном желание навсегда сохранить отношения с любимым. Таким образом на высших ступенях «лестницы» влюбленному открываются непреходящие, вечные ценности добра и красоты. В этом состоянии просветления человек способен выйти за пределы материального мира. Он стремится не физически разрядиться через половой акт, а обрести некие неугасимые идеи, к которым его подтолкнуло созерцание красоты.

Это откровение вполне можно назвать погружением в тайну. Среди бесчисленных попыток предложить ответ на вопрос о том, что такое любовь, «Пир» Платона остается одной из самых загадочных. Именно это произведение дало нам столь популярное понятие о «платонической» любви как о глубокой привязанности между двумя людьми, не имеющей сексуальной составляющей, хотя кто-то мог бы предположить и обратное. И это произведение до сих пор вызывает бурные дискуссии, хотя с момента его написания Платоном минули тысячелетия.

Платон ясно дает понять, что сам он не присутствовал на изображаемой в диалоге вечеринке, ведь в том 416 г. до н. э. он был восьмилетним мальчиком. Платон вкладывает эту историю в уста некоего Аристодема. Того тоже не было среди гостей, но он слышал рассказ того, кто там все-таки был. И в итоге именно Аристодем пересказал всё брату Платона Глаукону.

Столь искусное дистанцирование автора от повествования заставляет усомниться в том, а имеет ли эта история под собой какую-либо фактическую основу. Может быть, это не что иное, как выдуманный рассказ. И «Пир» следует понимать не как пересказ слов Сократа или кого-либо еще о том, что такое любовь, а как собственное исследование этого феномена Платоном.

Тогда как же относился к любви вполне реальный Сократ?

Сократ – любовник

Для многих тема любви может показаться менее значимой для идей и жизненного опыта Сократа, чем, скажем, темы справедливости, достойной жизни или поиска истины. Для других же любовь в различных ее проявлениях представляется основополагающей в жизни и творчестве философа. Наиболее полное и самое известное развитие этой темы можно найти в «Пире». Но любовь также определяет неисчислимые контакты Сократа с друзьями, поклонниками и учениками в течение всей его жизни, посвященной, по словам Платона, философии. Да и слово philosophia в греческом языке означает «любовь к мудрости».

Можем ли мы перейти от признания того факта, что Сократ был философом, глубоко погруженным в тему любви, к понятию «влюбленный Сократ»? Романтический подтекст этой фразы неизбежно влечет за собой некие последствия для биографии философа. Он побуждает нас представить его в плену у объекта его желания или любимого человека. Однако превалирующий образ Сократа, как следует из трудов Платона и Ксенофонта, – это прежде всего образ человека, чья любовная жизнь была явно подчинена более возвышенным этическим, философским и образовательным целям. И тот и другой стремятся показать, что именно столь высокие цели, а не какие-то эпизоды личного или эротического свойства привели к тем историческим событиям, благодаря которым Сократ стал наиболее известен, а именно к суду над ним и к его смерти.

В то же время Платон утверждает, что Сократ «всегда был влюблен», а у Ксенофонта Сократ говорит: «Я не могу назвать времени, когда бы я не был влюблен в кого-нибудь или во что-нибудь». Наряду с другими многочисленными свидетельствами, эти высказывания подтверждают, что Сократ был не чужд амурных чувств и привязанностей. И оба автора отмечают, что Сократ любил, прежде всего, одного человека – вечно юного, прекрасного Алкивиада. Сократ был старше его на двадцать лет, но знал его с раннего возраста. В «Протагоре» Платона, действие которого происходит около 435 г. до н. э., когда Алкивиаду было около пятнадцати, а Сократу – тридцать пять лет, оба изображены как уже давно знакомые друг с другом.

В «Пире» Алкивиад, которому уже за тридцать, с горечью, но тем не менее решительно отрицает, что Сократ был когда-либо его любовником. Если только не в духовном смысле – отсюда и употребление термина «платоническая» любовь. Однако сама настойчивость Алкивиада наводит на мысль, что участники той вечеринки, равно как и читатели «Пира», удивились бы подобной воздержанности Сократа 10.