Арсений Замостьянов

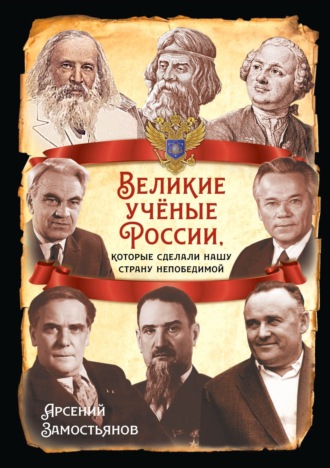

Великие учёные России, которые сделали нашу страну непобедимой

Иван Бецкой. «Спасал, хранил, учил, писал»

Пожалуй, если бы не старания Ивана Бецкого, нам трудно было бы называть русский XVIII век веком Просвещения. А родился будущий соратник Екатерины Великой при обстоятельствах, которые не обещали блестящего будущего. Ведь он был незаконнорожденным…

Историк Михаил Щербатов, современник Бецкого, так писал о тайне его появления на свет: «Князь Иван Юрьевич Трубецкой, быв пленен шведами, имел любовницу, сказывают, единую благородную женщину в Стокгольме, которую уверил, что он был вдов, и от неё имел сына, которого именовали Бецким, и сей ещё при Петре Великом почтен был благородным и уже был в офицерских чинах». По другим сведениям, датская любовница Трубецкого не принадлежала к высшему свету. В любом случае, в Дании и к князю, и к его сыну относились почтительно. Бецкой окончил там кадетский корпус и только падение с лошади помешало его военной карьере. Несколько лет он путешествовал по Европе, учился, заводил знакомства со знаменитыми мыслителями и писателями того времени, выполнял дипломатические поручения российской коллегии иностранных дел.

Бецкой стал известен всей просвещённой России и занял видное положение при дворе, будучи уже, меркам того времени, пожилым человеком, – в 58 лет, когда император Пётр III назначил его директором канцелярии строений и домов его величества. Вскоре к власти пришла Екатерина II. Бецкой не имел прямого отношения к перевороту, который превратил нелюбимую жену монарха в императрицу, но быстро сориентировался и стал опорой новой самодержицы.

Екатерина разделяла взгляды Бецкого на просвещение, высоко ценила его красноречие, рационализм и гуманные убеждения. Они оба надеялись воспитать в России «нового человека». Бецкой стал секретарем императрицы, её постоянным чтецом и собеседником. Каких только слухов о нём не ходило в то время! Говаривали даже, что он был истинным отцом Екатерины II. Он не обращал внимания на пересуды и избегал политических интриг, почти не занимался международными делами, не принимал участия в войнах, хотя и был шефом Сухопутного шляхетского корпуса. Но Екатерина доверила ему вопросы просвещения, всю систему народного образования. Бецкой не сомневался, что ничего важнее и быть не может. «Корень всему злу и добру – воспитание», – таков был его принцип, отчасти почерпнутый из сочинений Жан-Жака Руссо.

Для Екатерины Бецкой составил своеобразную «дорожную карту» развития просвещения в России – «Генеральное учреждение о воспитании юношества обоего пола». Обнаруживая педагогические таланты, он писал, что «приводить детей к учению надобно, как в приятное, украшенное цветами поле, а тернии, в оном находящиеся, только раздражают природу, особливо сначала, а сие происходит единственно от неразумения воспитателя».

1 сентября 1763 года Екатерина II учредила в Москве Воспитательный дом. Бецкой до мельчайших подробностей разработал организацию и программу этого учреждения. По его замыслу, всякий мог принести в дом младенца в любое время, не объясняя ничего, только заявив, крещён ли ребёнок. С семи лет детей начинали обучать чтению, письму, черчению основам закона Божия, а также ручным лёгким работам. Потом повзрослевшим питомцам Дома давали профессиональное образование. Они работали в мастерских и продавали свой товар в лавках. Девочек учили вести хозяйство, готовили к материнству. Вслед за московским Воспитательным домом появился Петербургский – тоже под опекой Бецкого. Он надеялся создать в этих «богоугодных заведениях» «новую породу людей» – трудолюбивых, честных и, главное, недурно образованных. С тех пор его в шутку называли «Бецкой, воспитатель детской». А он надеялся, что сумеет воспитать в России «третье сословие» – портных, ремесленников, торговцев, привыкших к городской жизни. Грамотных и имеющих представление о морали.

Бецкой стал инициатором создания и первого в России светского женского образовательного учреждения – Воспитательного общества благородных девиц (Смольного института), который торжественно открыли в августе 1764 года.

В 1760‐е годы Екатерина вверила Бецкому Академию художеств. Он уделял особое внимание обучению молодых талантов. Нередко помогал им материально из собственных средств. Ходили слухи, что просветитель пожертвовал на благие дела не меньше 700 тысяч рублей.

В 1773‐м по плану Бецкого на средства промышленника Прокопия Демидова было учреждено Воспитательное коммерческое училище для купеческих детей. Там Бецкой продолжал прививать педагогам и студентам свои педагогические взгляды, удивлявшие современников необычайной мягкостью. Ведь он не признавал телесных наказаний даже за серьёзные провинности.

Бецкой продолжал заниматься и архитектурным облагораживанием столицы. Он курировал такие проекты как установка первого памятника Петру Великому и «облачение Невы» в гранит.

Единомышленники видели в нём пример настоящего учёного-стоика, которого не соблазняют ни деньги, ни почести. Даже близость к императрице он использовал не для удовлетворения собственного честолюбия, а ради процветания училищ и школ. Недруги не верили в бескорыстие Бецкого, но доказать, что он допускал «злоупотребления», не мог никто. Разве что в амурных делах он не слыл аскетом, даже в преклонных летах, но это в галантном веке, да ещё и в высшем свете, не считалось чем-то предосудительным.

И всё-таки Екатерина, поначалу доверявшая Бецкому безоглядно, с годами стала испытывать ревность к его репутации выдающегося просветителя. «Бецкой присвояет себе к славе государской», – говорила императрица. Его больше не приглашали во дворец читать Екатерине мудрёные книги. Бецкому оставалось гадать, что это – опала или просто старость? Он тихо отошёл в сторону от дел. И регалий, и имений для безбедной жизни ему хватало. Да и здоровье стало сдавать. Увы, Бецкой не оставил мемуаров.

Иван Бецкой

Просветитель умер в глубокой старости, на десятом десятке, так и не создав семьи и не оставив наследников. Он остался в истории единственным носителем своей фамилии. Гавриил Державин написал стихи «На кончину благотворителя»:

Кто в бранях лил потоки крови,

Кто грады в прах преобращал, —

Ты, милосердья полн, любови,

Спасал, хранил, учил, питал;

Кто блеск метал – ты устранялся;

Кто богател – ты ущедрялся;

Кто расточал – ты жизнь берег;

Кто для себя – ты жил для всех.

Эти стихи шли от сердца, никто не сомневался ни в искренности Державина, ни в истинных заслугах Бецкого перед Россией. Большую часть наследства просветителя получила императрица Мария Фёдоровна, ставшая попечительницей воспитательных домов после смерти их основателя. Она продолжила многие его начинания.

Николай Лобачевский. Колумб математики

Учёные считают, что легче было разрушить догмат о неподвижности Земли, чем открыть новые принципы геометрии. Последнее удалось Николаю Лобачевскому – величайшему математику XIX столетия.

Сын незаметного чиновника, служившего в нижегородском департаменте геодезии, он не получил ни богатого наследства, ни блестящего домашнего образования. Но всё-таки окончил Казанскую гимназию, а затем и университет, в котором считался талантливым шалопаем. «Лобачевский подает примеры худые для своих сотоварищей, в характере упрям, нераскаян, часто ослушен и весьма много мечтателен о себе самом», – писал о нём в рапорте начальству «инспектор студентов». Его подозревали и в безбожии, в покушении на признанные основы мироздания – в том числе на привычную и почти канонизированную евклидову геометрию. По тем временам – серьёзные обвинения. Как-то он отсидел в карцере три дня на хлебе и воде за пиротехнические опыты: запустил ракету в университетском дворике. В другой раз Лобачевский демонстрировал перед товарищами мастерство верховой езды, оседлав… корову. Легенды о его шалостях долго передавались из уст в уста в Казанском университете. Лобачевскому даже пришлось каяться перед профессорами за дурное поведение – иначе, несмотря на блестящие способности, молодого математика не допустили бы до работы со студентами.

Он никогда не читал лекций по учебникам, только по своим тетрадям. Без рутины. 23 февраля 1826 года Лобачевский произнёс перед казанскими коллегами доклад «Сжатое изложение начал геометрии». Эта дата считается точкой отсчёта в истории нового направления в науке – неевклидовой геометрии. Но слушали его невнимательно. Лобачевский ждал обсуждения, а его товарищи просто были не способны рассуждать о таких материях. В тот вечер математик доказал возможность новой, неевклидовой геометрии. Пятый постулат античного математика гласил, что «через точку, не лежащую на данной прямой, проходит одна и только одна прямая, параллельная данной». Лобачевский доказал: таких прямых должно быть не меньше двух. Это меняет представление о реальности, меняет все расчёты, открывает новые горизонты.

Вскоре на труды Лобачевского обрушился корифей отечественной математики того времени – академик Михаил Остроградский. «Безумцем» считал Лобачевского и Николай Чернышевский – любимец «прогрессивной молодежи». «Не учёность, но, по крайней мере, здравый смысл обязан иметь каждый преподаватель, а в «новой» геометрии зачастую недостает и последнего», – язвил журнал «Сын Отечества». Насмешки вызывает даже заголовок его книги, вышедшей в 1835 году – «Воображаемая геометрия». Печатно ответить на пасквили Лобачевскому не позволили.

Вряд ли его удивляло непонимание: он немало знал о судьбах учёных, чьи открытия меняли давно сложившиеся представления о научной истине. Оценить его математические открытия сумели немногие. В России – товарищ по Казанскому университету, профессор математики Пётр Котельников, в Европе – «король математиков» Карл Фридрих Гаусс.

Тем временем в Казанском университете царил Михаил Магницкий, без лишних раздумий увольнявший профессоров за неблагонадёжность. Университет стал напоминать монастырь со строгим уставом. Но к Лобачевскому Магницкий, как ни странно, благоволил: «Он при мне никогда и ни о ком не сказал худого слова. За это я его и уважаю». Молодой математик стал деканом физико-математического факультета, ординарным профессором. Когда Лобачевскому исполнилось 35 лет, его назначили ректором университета. Он оказался необычным управленцем. Не воровал, не любил почестей, в его речах того времени – прямота и простодушие: «Нужно готовить работников, а не пустобрёхов, из программ и лекций следует удалить суемудрие, суесловие, суеверство и суемыслие».

Николай Лобачевский

Как ректор Лобачевский – бескорыстный, исполнительный, далекий от политики – вполне устраивал власти и удержался на этой должности почти два десятилетия. За это время университет преобразился. Возводились новые просторные корпуса – причем благодаря расчётам Лобачевского при строительстве удалось сэкономить для казны немалую сумму. А ещё он вдохновенно читал лекции по геометрии, тригонометрии, алгебре, анализу теорий вероятностей, механике, физике, астрономии и гидравлике. Он многое успевал, только от бессонниц всё реже напоминал весёлого студента. В 1836 году университет посетил император Николай I – и остался доволен стараниями ректора, которого наградил орденом Св. Анны II степени. Вскоре Лобачевский стал действительным статским советником и потомственным дворянином.

Его ценили как организатора университетского образования, организатора новых кафедр. В Казани, впервые в России, стали всерьёз изучать китайскую, монгольскую культуру. Но математический мир Лобачевского не принимал. Символично, что его самой заметной научной наградой в России стала серебряная медаль Императорского общества сельского хозяйства – за усовершенствования в обработке шерсти у овец-мериносов. Конечно, овцеводство для Лобачевского было лишь второстепенным увлечением. Все его научные прозрения связаны с математикой. Новые труды он публиковал регулярно, но столичные учёные относились к ним равнодушно. Трагедия непонимания не мешала его карьере. Всё развивалось, на первый взгляд, благополучно, но в 1846 году, после 35‐ти лет службы в университете, Лобачевскому неожиданно дали полную отставку. Повод был веский – он действительно тяжело болел. Да и новый министр народного просвещения Платон Ширинский-Шихматов считал «воображаемого геометра» чуть ли не вольнодумцем. Бывшему ректору предложили должности помощника попечителя Казанского учебного округа, без жалованья. Свои закатные годы Лобачевский провёл в нужде. Продал имение и дом в Казани, почти не появлялся на публике, даже в родном университете стал редким гостем. Он почти ослеп. Пользуясь недугом стареющего профессора, его обманывали. Даже фрак с аннинским крестом украли. Он смиренно каждый день диктовал свою последнюю книгу – «Пангеометрия», в которой снова опровергал теоремы и открывал новые пространства в науке.

Лобачевский осознавал, что современники отнесутся к этому в лучшем случае как к забавной игре ума, но надеялся на потомков. Расчёт оправдался. По-настоящему его поняли и признали через десятилетия после смерти. Наука всё-таки пошла по пути Лобачевского. И сегодня его фамилия в истории геометрии стоит сразу вслед за именем Евклида. Забыты интриги, невзгоды, которые преследовали учёного – осталось наследие. Остался пример служения математике, которому блистательно следовали советские учёные в ХХ веке.

Борода Менделеева

Он был величайшим учёным XIX века. В России Менделеев известен всем, даже в лицо. Ведь его портреты украшают все школьные кабинеты химии, да и рядом с Таблицей элементов публикуются регулярно. Кому неизвестна его широченная борода и длинная, как у сельского дьячка, шевелюра? Настоящий эксцентрик, гений, которого невозможно до конца постичь, он то и дело ускользает от понимания. Зато у каждого из нас есть свой Менделеев – то есть у каждого имеется доступный пониманию уголок в наследии великого учёного. И это немало. Открытие периодического закона химических элементов – заслуга Менделеева – стоит в одном ряду с такими вехами мировой науки как теория гравитации Исаака Ньютона, первые электрические формулы Майкла Фарадея, прозрение Николая Коперника о том, что Земля вертится вокруг Солнца.

Сибирский самородок

Дмитрий Иванович родился в старинном сибирском городе Тобольске, в доме одержимого идеями народного просвещения директора гимназии. Он был «последышем», семнадцатым ребёнком в этой многодетной семье. Одна из сестер будущей мировой знаменитости вышла замуж за ссыльного декабриста Николая Басаргина, примерно тогда же эта чета сблизилась с другом Пушкина Иваном Пущиным, который тоже пребывал в тобольской ссылке. Сам Дмитрий в юности женился на Физе Никитичне, падчерице самого известного уроженца тех мест, автора «Конька-Горбунка» Петра Ершова. Сибирский размах повлиял на его мировоззрение. Менделеев всю жизнь способствовал и открытию новых учебных заведений за Уралом, и освоению Арктики.

В Тобольской гимназии он учился не блестяще, хотя физика и математика давались ему легко. В университет будущий профессор не поступил и не без труда сумел попасть на физико-математический факультет Главного педагогического института в Петербурге. Там он нашёл свое признание – стал химиком, хотя в гимназии эта дисциплина ему не давалась. Но студент Менделеев часто болел. Диагноз – туберкулёз – не оставлял надежд, но он не сдавался. Несколько лет преподавал в южных краях – в Крыму, в Одессе. Говорят, что ему помог обрести себя наш выдающийся хирург Николай Пирогов, отменивший диагноз столичных эскулапов. «Вот это был врач! Насквозь человека видел и сразу мою натуру понял», – вспоминал Менделеев о Пирогове.

Корявые лекции

Начинался его великий путь в науке. В 1861 году Менделеев вернулся в Петербург с книгой «Органическая химия», за которую молодого учёного удостоили престижной Демидовской премии. Вскоре он возглавил кафедру общей химии Петербургского университета. Но оставался в большей степени исследователем, чем преподавателем. Он не любил выступать на публике, хотя, конечно, постоянно выступал с кафедры перед студентами. Но робел, сбивался. «Корявы, как я сам», – говорил он о своих лекциях. Современники говаривали, что когда Менделеев выступает, даже стены потеют. Но в последние годы каждое появление седобородого гения на публике вызывало ажиотаж: студенты ловили каждое слово этого косноязычного мудреца, известного на весь мир.

Миф о беленькой

Многие считают Менделеева отцом русской водки. Это миф, который получил распространение по всему миру. Он действительно защитил диссертацию о соединении спирта и воды, но она посвящена более сложным научным материям, чем горячительные напитки… Менделеев действительно занимался очисткой спирта и был сторонником государственной монополии на производство и продажу водки. Но идея 40‐градусной «беленькой» ему не принадлежит.

Чемоданных дел мастер

К научному служению он подходил с самой высокой меркой. «Химик должен во всём сомневаться, пока не убедится всеми способами в верности своего мнения», – таково менделеевское кредо. Трудиться порой приходилось даже не в спартанских, а чуть ли не партизанских условиях. На все кафедры полагался единственный лаборант. Недоставало самого необходимого. Дмитрий Иванович привык к почти круглосуточной работе – в табачном дыму, с редкими перерывами на тревожный сон. Он трудился как одержимый – и неудивительно, что многие считали его чудаком. Эту репутацию укрепляла привычка профессора перемежать научные труды с… изготовлением чемоданов. ещё в Крыму, будучи гимназическим учителем, он выучился мастерить отменные дорожные сумки. К этому хобби Менделеев не охладел до последних дней жизни. В 1895 году он почти совершенно ослеп и выучился делал чемоданы на ощупь. Кстати, его продукция пользовалась немалым спросом даже среди высшего света. Ведь учёный изобрел специальный клей, благодаря которому чемоданы получались крепкие, служили своим хозяевам по многу лет, не рассыпаясь ни от сырости, ни от жары, ни от неосторожных движений. Менделеев работал на совесть!

Дмитрий Менделеев

Периодическая система

Систематизировать уже открытые химические элементы пытались многие учёные. Но Менделееву удалось открыть периодический закон, подаривший химической науке осмысленную логику. Дни и ночи он искал это решение – и однажды под утро заснул возле письменного стола. Ключевой оказалась идея о том, что масса каждого химического элемента связана с его свойствами. Для работы он изготовил карточки всех известных элементов. По одной из легенд, учёный вспоминал: «Ясно вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги и заснул опять. Только в одном месте впоследствии оказалась нужна поправка». Он не только предсказал наличие целого ряда ещё не открытых элементов, но и представил подробное описание свойств трех из них, которые, по его мнению, будут обнаружены раньше других. Современники не слишком поняли Менделеева. Но время доказало правоту его научного прозрения.

Так в 1869 году Менделеев завершил свою главный труд – «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве» Русский учёный не только расставил по местам химические элементы, но и уточнил некоторые фундаментальные представления о жизни. Так бывает с великими открытиями – они оказываются гораздо шире рамок любой науки. Таблица Менделеева может немало рассказать о мироздании. «Вероятно, это самый компактный и полный значения сгусток знания, когда-либо изобретенный человеком», – сказал в свое время американский астроном Харлоу Шепли.

Без Нобеля

У великого исследователя хватало недоброжелателей. Менделеев так и не стал действительным членом Императорской академии наук и не получил Нобелевской премии. Старший брат учредителя премии – Людвиг Нобель, владевший нефтяными промыслами в Баку, поссорился с учёным, когда тот предложил проект нефтеперерабатывающего завода. Возможно, именно поэтому самый известный в мире химик так и не получил признания шведских академиков. Зато его – редчайший случай! – избрали почётным доктором и Кембриджского, и Оксфордского университета, этих вечных конкурентов.

Ратник русской науки

Менделеев называл себя «ратником русской науки». Патриотизм был для него не обязанностью, не парадным мундиром с орденами, а сутью натуры. Подобно Ломоносову, он думал о сбережении русского народа, писал труды по экономике и социологии, составлял программы для университетов, помогал армии, увлекался воздухоплаванием и участвовал в создании ледоколов. Превозмогая слепоту, отмахиваясь от хворей, он работал до последних дней, возглавляя палату мер и весов. Шла Русско-японская война. Менделеев старался как можно больше узнать о Цусиме, болезненно (нередко – до слез!) переживал поражения русской армии. Он предлагал Северным Морским путём перебросить балтийскую эскадру на Дальний Восток, к местам боевых действий. Идея оказалась слишком смелой для того времени. За несколько часов до смерти, задыхаясь, Менделеев просил, чтобы ему прочитали вслух книгу Жюля Верна о путешествии на Северный полюс. Он до последних своих минут мечтал о плавании по Арктике – на выручку русским войскам, сражавшимся против самураев. 20 января 1907 года Дмитрий Иванович скончался.

Пусть к Литераторским мосткам

…Морозной зимой 1907 года его провожала в последний путь десятитысячная процессия. Коллеги, студенты, офицеры шли к Литераторским мосткам Волкова кладбища. «Присутствие чуткой и прямой молодежи было лучшим венком и украшением на похоронах учёного, трудившегося всю жизнь для своей страны», – писала вдова Менделеева, Анна Ивановна. С годами подтвердилась его научная правота, периодическая система по-прежнему работает. А менделеевский характер подвижника стал образцом для русских учёных. Как и образ гениального чудака, посвятившего всю жизнь своим научным исследованиям.