Борис Поплавский

Небытие

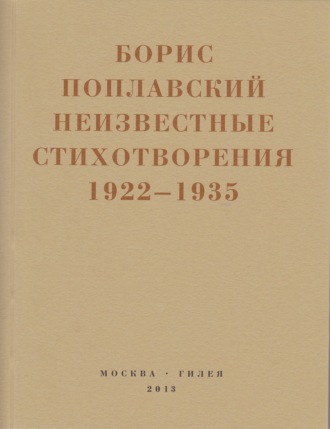

Борис Поплавский. Автопортрет

От составителя

Публикуемый сборник Поплавского – очередная попытка сделать общедоступной ту значительную по размеру часть его разбросанного поэтического архива, которая в последние годы стала возвращаться почти из небытия. Этой книге предшествуют три наших издания его стихов, не появлявшихся в печати ни при его жизни, ни за последующие шесть десятилетий. Это «Покушение с негодными средствами» (1997), сделанное по материалам марсельского архива И.М. Зданевича, «Дадафония» (1999), по материалам архива московского Государственного литературного музея, и «Орфей в аду» (2009), по материалам парижского частного собрания. По тем же парижским материалам Е. Менегальдо в разных издательствах опубликовала никому прежде не известные «Автоматические стихи» (1999) и томик «Неизданных стихов» (2003), включающий без малого сто неопубликованных текстов.

К сожалению, после выхода в 2009 году «итогового» тома «Стихотворений», подготовленных А. Богословским и Е. Менегальдо, у читателей могло возникнуть ошибочное представление о том, что поиск в архивах завершён и теперь стали доступными все его стихи. В это объёмное, но поспешно выстроенное и содержащее массу неточностей собрание не вошли как почти весь наш предыдущий сборник «Орфей в аду», так и нынешняя книга.

И после настоящего издания, представляющего десятки вновь обнаруженных текстов, точку в обнародовании поэтического труда Поплавского ставить преждевременно. У него остались и совсем неизвестные стихи, и ещё такие, которые знакомы лишь приблизительно, верные или последние или лучшие варианты которых до сих пор никто, кроме работавших с его бумагами, не видел. И даже многое из того, что издано, не прошло пока серьёзную текстологическую проверку. В одном из приложений к нашему сборнику публикуются некоторые более точные версии текстов, включённых в разные годы в разные издания, в том числе и «гилейские».

Вряд ли вызовет возражение та мысль, что самые яркие и характерные для Поплавского вещи при его жизни напечатаны не были. Но я позволю себе сказать нечто более резкое. Я уверен, что лишь недавнее открытие архивов поэта позволило наконец-то увидеть ценнейшее в его творчестве – многие годы стыдливо уступавшее плодам калечащих условий беженской «культурной политики», вышедшим из-под его пера. А встречающимся сегодня высокомерным невниманием к его живым и необычным стихам мы во многом обязаны как распространённому читательскому заблуждению, что «всё сто́ящее» из «той эпохи» уже хорошо известно, так и замешательству критиков и специалистов, столкнувшихся с очевидной невозможностью отнести его, как они привыкли поступать, к чётко определённому идейному и литературному «лагерю». Такие «поэты неизвестного направления» всегда остаются напоследок.

С. К.

Стихотворения

1. «Какой-то рок играет с нами…»

Ставшая родной мне Русь.

С. Либерман

Какой-то рок играет с нами

Смотри я облетел полмира

И вновь пророческими снами

Мне снится хладная Пальмира

И среди сборищ молча я

Мечтой лелею предков берег

Где днесь всё та же толчея

И врозь текут Нева и Терек

Родимое столпотворенье.

Как было тысячу годов

Там каждый умереть готов

И потрясать столпы творенья.

Но все сдаются и живут

Детей растят и деньги копят

И слыша как ветра ревут

Семейные камины топят.

Откуда ж это? Впряжена

Давно разбойничья лошадка,

Культура строгая жена

Сидит причёсанная гладко,

Какой-то рок играет с нами,

Смотри! я облетел полмира

И вновь пророческими снами

Мне снится хладная Пальмира.

Берлин, декабрь 1922

2. «Небытие чудесная страна…»

Небытие чудесная страна

Чьих нет границ на атласах бесплодных

К тебе плыву я по реке вина

Средь собеседников своих бесплотных

Река течёт сквозь чёрные дома

Сквозь улицы и дымные трактиры

Куда бездомных загнала зима

Сквозь все углы и все чертоги мира

Смежаются усталые глаза

Горячее покоя ищет тело

Смеркаются людские голоса

И руки сонно падают без дела

Что там за жизнью в сумраке блестящем?

Но почему так сладко отступая

Закрыть глаза. Как хорошеет спящий

И от него стихает боль тупая

1924

3. «Как сумасшедший часовщик…»

Как сумасшедший часовщик

Моя душа в любви гнездится

Небесный свод колёс звездится

Блистает крышки гладкий щит

Маячит анкер вверх и вниз

Как острый нож двурогий гений

Упорствует пружины фриз

Зловещий что круги в геенне

Станина тяжкая висит

Отточенным блестящим краем

Доскою где растут весы

Железным деревом над раем

И сложный шум журчит сверля

Своей рукою многоперстой

Над полостию мной отверстой

Где жизнь однажды умерла

И вновь свербит легко во тьме

Под крышкою теперь закрытой

Самостоятельный предмет

В земле груди у нас зарытый.

1924

4. «Не забывал свободу зверь дабы…»

Не забывал свободу зверь дабы,

Летает дождь перед его глазами.

Он встрепенулся, но отстал и замер.

Увы, в бездельи счастливы рабы.

По нас: судьбу на двор вози возами.

По-Божьему: щепоткою судьбы.

Промеж сердцами сотни вёрст ходьбы,

И се в верхах, а мы идём низами.

Не покладаем утренний покос

Бесславной жизни лицевых волос

Под бритвою направленной до казни

Так сон и смерть, не причиняя боль,

Всечасно укорачивают голь

Земную, что не ведает боязни.

1924

5. «Планеты в необъятном доме…»

Планеты в необъятном доме

Летят живым наперекор

А проводник таясь как вор

Грустит в Гоморре иль в Содоме

Иль как церковные часы

Что вертятся во мгле бессменно

Иль милая Твои власы

Когда мы будем в гробе тленном

Алмазами тяжёлых глаз

Сияет жизнь и шепчет нега

И я живу таясь средь вас

Расту как хлеб растёт под снегом

Мой час ещё настать не мог

Водой весны не полон жёлоб

И над землёю одинок

Нахохленный и мокрый голубь

1924

6. В смирительной рубашке

Томление, увы, который раз

Я это слово повторяю с пеньем

В нерадостном молитвенном успеньи

И в тёмном слове сердца без прикрас

Раздавлен мир безмолвием и сном

Сутулые к земле свисают плечи

Дыба надежды крючит и калечит

Расплющивает жизнь казённый дом

В стеснении немыслимом душа

Не издаёт по месяцам ни звука

Проходят годы тяжело дыша

Иная нам иная мёртвым мука

Как тяжело писать иль говорить

Мрачны и вечно заспанны поэты

Под серым небом где в тисках орбит

Влачатся звёзды и ползут планеты.

1924

7. «Любимое моё отдохновенье…»

Любимое моё отдохновенье

Несложная словесная игра.

Ах проигрыш в неё – одно мгновенье,

Ах выигрыш, ах страсти до утра.

На гладкой карте не узнаю ль даму,

А вот четыре короля вокруг,

Спокойные, как сыновья Адама

Средь царственных своих сестёр-подруг.

Но этот гордый и безвольный род

Тузов бессмертных окружает лето,

Толпятся униженные валеты

И прочих карт безымянный народ.

Кто будут козырьми? Чья злая власть

Превозмогает двойкою фигуру,

Но что должны неумолимо пасть,

Когда, приблизясь ко второму туру,

Их соберут рукой неторопливой

В бесцветный и возвышенный квадрат,

Что совмещает королей счастливых,

Что не хотят во тьму, и тех, кто рад.

Париж 924 октябрь

8. «На кожу рук на кожуру перчаток…»

На кожу рук на кожуру перчаток

Слеза стекает как прозрачный пот

Зелёный снег и месяца начаток.

Вот Цезарь Форум клык Тарпейский вот

Противиться немыслимо не мыслю.

Стою молчу иду молчу молчу.

Три чашки на железном коромысле

Декабрь и сон любовь ли вздымут чуть

Как неразумно мы щадили нежность

Зазнался и ослушался слуга

Что был до смеха раболепен прежде

Ах в расточеньи множатся блага.

Ах ах да ах разахался я что-то

Не привыкать к безведрию судьбы

Печаль неудержима как икота

Спиной но в спину как бревно дыбы

Сон укорочен Ты взываешь глухо

Пойдёмте холодно уж поздний час

Но я как веко закрываю ухо

Так в декабре случается подчас.

1924

9. «Весенний дождь, усилившись вдвойне…»

Весенний дождь, усилившись вдвойне,

По тонкой крыше барабанил мерно.

Мы за вином мечтали о войне

И пели песни голосом неверным.

Белёсый долго колебался день,

Огни горели на соседней даче

И прерывая нашу дребедень

Тряслись под гору легковые клячи.

Увы! никто не ведал за столом,

Как близок берег легковой охоты

От тех, кто глупо пели о былом

И о сраженьях с озорной охотой

Что сменит летом смертоносный гром

Грозы весенней непорочный голос

И у певцов над молодым челом

Не побелеет кучерявый волос.

И уж летящая издалека

Их поцелует смерть среди поляны

И выронит ослабшая рука

Тяжёлое оружие улана.

1924

10. «Когда стеная как хор валькирий…»

Когда стеная как хор валькирий

Над нами очередь перелетала

Жалел я френч мой не из металла

И бескозырка моя не кивер

Когда же старший влетая в город

Кричал команду на всём скаку

Я видел сзади расшитый ворот

И африканский его скакун

Я думал спрыгнет. На барабане

Разложит быстро табак и карту

Но шёл он с нами спокойно в баню

И огорчался теряя в карты

Сегодня ж руки я на колена

Кладу пред зеркалом моим и вдруг

Я вижу остров Святой Елены

Старик и капковый его сюртук

1924

11. Елена – Alias – Дендритис,

Покровительница Родоса

Посвящение в трёх вариантах

Вариант A

Как Фауст я спустившись в бывший мир

Нашёл Елену той же не иною

И уж готов Троянскою войною

Смутить души эпистолярный мир

Стоят цари пред долгою стеною

По ветру вьётся эллинский мундир

Но в стане неподвижен командир

Но вот он встал: сражён Патрокл мною.

Елена Ты пленившая Тезея

Покинь пергамент выйди из музея

И дружескую кровь останови

Но конь судьбы уже подкачен к двери

Я выхожу в богов упорно веря

И воинам сим предаюсь любви

Вариант B

Пришла в кафе прекрасная Елена

Я нем; все неподвижны; нем гарсон

Елена Ты встряхнула мёртвый сон

Воскресла Ты из ́небытия плена.

Я с подозрением поцеловал висок

Но крепок он. Но он не знает тлена

Мешает стол мне преклонить колена

Но чу! оружие стакану в унисон.

Изменника я войсковой оплот

Вздымаю стул; но вдруг проходит год

Смотрю кругом: не дрогнула осада

О Троя что ж погибнет Ахиллес

Но вот Улисс; он в хитру лошадь влез

Иду за ней, хоть умирать досада

Вариант C

Парис и Фауст; Менелас, Тезей

И все им современные цари

Тебя ль не знают, что ж и днесь цари.

О разомкнись пергамент и музей

Я поступаю в армию. Смотри

Вот! Троя вот! и сколько в ней друзей,

Погибнем мы от дружеских связей

Но Ты повешенная над землёй пари.

Геракл раз уж брал несчастный град

Зачем мы новых возвели оград.

Миг гибели за десять лет сраженья

Твои глаза за всю мою судьбу

Ведь даже Гёте и Гомер в гробу

Что жили лишь для Твоего служенья

Париж. 26. XII. 924

12. «Оне сидели на блестящих стульях…»

Оне сидели на блестящих стульях,

А я за ними наблюдал в окне

Ведь я живу [среди] рабочих в улье

Где лестницы и нужники одне

И попивая ароматный чай

(Так там дымится жёлтая моча)

Они слова бросали невзначай,

Я даже выругался сгоряча.

И ухожу, бросая взгляд косой,

И вдруг заметил, от меня в углу

Сидит скелет с блестящею косой

И разливает кофе по столу.

И вдруг заметивши меня в окне,

Как будто поздоровался со мною

Но замечали ли его оне

Болтая за зеркальною стеною.

1924

13. «Скажу не может сладкая морковь…»

Скажу не может сладкая морковь

Вас заменить. Вас о безвкусны розы

Сын Севера я полюбил морозы

И шасть на юг. Но шасть назад любовь

Однообразны и прекрасны грёзы

Коль шарики катятся. Венка кровь

За белым шаром шар морковный вновь

Овалы губ. Затем овалы-слёзы

Бесплодная вползает красота

На кафедру за нею шасть! мечта

«За всем» потом как завсегдатай – горе

И заспанный служитель человек

Сажает каждый нововшедший век

На синее сиденье прямо в горы

I. 1925