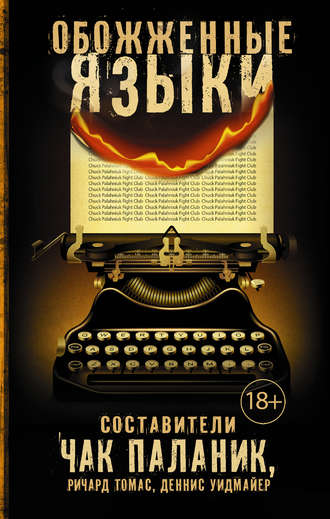

Чак Паланик

Обожженные языки (сборник)

Девчонки посмотрели на меня и улыбнулись.

Доктор Носатый все никак не уймется с расспросами. Если бы у меня в желудке еще что-то осталось, меня бы стошнило с первого же захода про «расскажи-мне-как-ты-докатилась-до-такого».

Надо было взять очиститель для унитазов и аммиак. Или отбеливатель и гербицид.

Позади доктора, оценивающего мои дальнейшие риски по суициду, позади слоняющейся по коридору мамы бредет коричневый человечек с тележкой, полной моющих средств и щеток. Прыскает на дверные ручки и номера кабинетов из флакона с какой-то малиновой штукой, похожей на газировку.

Доктор интересуется, все ли у меня в семье хорошо.

Где-то в недрах этой же больницы те же самые вопросы задают Корин и Дане. Теперь мы – «те самые» девицы, не способные даже убить себя правильно. Наши предсмертные записки перепечатывают и передают из рук в руки, для смеха. Копируют и пересылают по бесконечным адресным книгам.

Док спрашивает, не сидела ли я на антидепрессантах.

Коричневый человечек все прыскает и прыскает, и неслышно протирает.

* * *

Теперь уж в школе только и ждут, что мы себя прикончим. Сюрприза больше не выйдет. По школе разойдутся календари – для пари на предполагаемую дату очередной попытки «этих несчастных идиоток». Будут спорить и о способах самоубийства. Нас с Корин и Даной заспамят полезными советами по электронной почте: «Пуля в рот не подведет» и все в таком духе. С подробнейшими инструкциями о том, как угореть в автомобиле. С картинками.

Док бубнит: «Подумай только, как расстроятся твои друзья».

Интересно, сложно ли будет подменить прозрачную жидкость в моей системе для переливания крови на вот эту вот ядовито-малиновую «газировку» для уборки? Зуб даю, фигня вопрос. Что уж тут трудного.

Просто, как япона мать.

Крис Льюис Картер

Чарли[5]

Приют уже закрыт, но кто-то все равно стучит в дверь – три быстрых, отчаянных удара.

– Эй! – раздается мужской голос. – Есть тут кто?

Еще три удара.

– Помогите!

Внезапный шум приводит и без того взвинченных животных в исступление. Облезлые собаки лают и скребут двери клеток. Старые драные кошки орут, ни на секунду не умолкая. Задняя комната наполняется истошным воем и звоном металла.

Еще три удара.

– Я знаю, вы там, чтоб вам пусто было! Ваша машина на парковке стоит!

Черт…

Уходить он не собирается, поэтому я включаю наружное освещение и двумя пальцами раздвигаю пластинки висящих на двери жалюзи. Посетитель испачкал стекло чем-то красным, и мне почти ничего не видно – только длинную тень, ведущую к паре мокасин.

Я раздвигаю жалюзи в другом месте и вижу крупного мужчину в коричневом пальто и фетровой шляпе в тон. Одной рукой он прижимает к себе коробку на двенадцать банок пива «Будвайзер», другой осторожно придерживает проседающее дно.

– Ну наконец-то! – говорит он и, слегка подавшись вперед, встречается со мной взглядом. – Открывайте. Каждая минута на счету!

– Мы уже закрыты, – произношу я одними губами, но это его не расхолаживает.

– Вы не понимаете! Ее чуть не замучили. Один глаз вообще… Господи, я‑то думал, вы люди гуманные!

Звериный концерт в задней комнате стихает. Сквозь дверь я слышу, как из коробки «Будвайзера» доносится мяуканье.

Натужное.

Жалкое.

Отчаянное.

Черт…

Через несколько секунд мы оба стоим в крошечном кабинете, заваленном стопками бумаг и обмусоленными собачьими игрушками. Со стен улыбаются фотографии детей с новыми питомцами на руках. Воняет мочой и заплесневелым сухим кормом.

Мужчина ставит коробку на стол, откидывает картонные створки и, с шумом втянув воздух сквозь сжатые зубы, достает из коробки растрепанный комок черной шерсти, скользкий от крови.

– О господи… Гляньте, что с ней сделали!

Мужчина проводит рукой по ее блестящей спине, и кошка поворачивает ко мне голову.

– О господи… – эхом повторяю я.

Чудо, что она до сих пор жива: в боках и спине глубокие колотые раны, правый глаз вываливается из покрытой запекшейся кровью глазницы – не глаз, а вздувшийся мешок кровеносных сосудов с дыркой в оболочке.

Кошка чихает, и на мой халат оседает облачко красного пара.

У меня холодеют руки.

– Мать твою… Уму непостижимо!

Но потрясен я не видом кошки. За последние семь лет я на всякое насмотрелся: рваные уши и сколотые зубы, сломанные хвосты и раздробленные лапы. Каждый день к нам в приют попадают животные, на которых смотреть страшно, жертвы человеческой жестокости или хозяйского недосмотра.

Нет. Меня подкосила отметина на голове у кошки – жирная белая клякса в виде звезды со скругленными лучами, доходящая до середины ушей.

Совсем как у Чарли.

И возраст примерно тот же: даже если эта кошка оправится от побоев, ей так и так скоро умирать.

Она пристально смотрит на меня единственным здоровым глазом – светло-голубым, окруженным толстой красной коростой, – и в мозг, точно осколки битого стекла, впиваются воспоминания.

– Я нашел ее рядом с парком на Гринвуд-авеню, – объясняет мужчина. – Какие-то мелкие придурки тыкали в нее палками. Вы ведь ей поможете, правда?

Я тру лоб, пытаясь привести мысли в порядок.

– Извините, сэр, но здесь просто приют. Мы не оказываем медицинскую помощь. Ее нужно отвезти в ветеринарную клинику.

Он поглаживает кошку по голове. Даже представить страшно, каково ей сейчас, и все же она подставляет ухо и начинает мурлыкать.

– И там ей помогут?

Пальцы мужчины размазывают капельки крови по белому пятну на голове у кошки, окрашивая его в бледно-розовый цвет.

– Конечно. Но без операции тут не обойтись. Придется выложить несколько сот долларов.

Он смотрит на меня так, словно я спросил, какой у его жены размер груди.

– Господи, да вы что? Я же не собираюсь оставить ее себе! Просто хотел спасти, отобрать у этих мелких уродов.

Кошка обнюхивает его раскрытую ладонь. Он закрывает глаза и делает глубокий вдох.

– Что с ней будет, когда я уйду?

Я объясняю, что если оплатить лечение некому, приют берет медицинские расходы на себя – при условии, что повреждения не слишком тяжелые, а животное достаточно молодое. В данном случае мы, скорее всего, порекомендуем усыпление.

Инъекция пентобарбитала натрия.

Быстро и безболезненно.

Со стороны, наверное, я выгляжу последним мерзавцем, но что поделаешь? Я связан по рукам и ногам. Приют и так уже переполнен, да и вообще, вряд ли кто-нибудь захочет взять престарелую кошку, тем более изувеченную.

Такова уж печальная правда: приюты существуют не для того, чтобы спасать животных.

Вовсе нет.

Приюты существуют, чтобы тешить людское самолюбие. В обмен на двадцать баксов и положительную характеристику мы ублажим любого, страдающего комплексом мессии на ранней стадии.

Сюда приходят не просто за питомцем. Людям нужна добротная душещипательная история, которую можно рассказывать друзьям и родственникам. История о том, что только у них нашлось достаточно любви и сострадания, чтобы дать бедному, обездоленному животному шанс на нормальную жизнь.

Впрочем, здесь есть одно «но»: история не должна быть чересчур добротной. Потому что чересчур добротная история, как правило, предполагает тяжкий труд или, что еще хуже, животное с отталкивающей внешностью.

Люди подыскивают себе слегка недокормленную кошку тигрового окраса, а не совершенно слепую американскую короткошерстную. Немецкую овчарку с вислым ухом, а не бордер-колли с хроническим поносом.

Каждый мечтает поиграть в спасителя, но никто не хочет забирать животных, которые действительно нуждаются в спасении.

Кошка мяукает, как будто отлично понимает, что ее ждет. Она снова глядит на меня своим светло-голубым глазом. Глазом Чарли.

– Можете вы хотя бы оказать ей первую помощь? – спрашивает мужчина. – Чтобы она не так мучилась?

Мне хочется сказать, что уже слишком поздно. Что бы я ни сделал, легче от этого станет не кошке, а только ему самому. Но, глядя, как он крепко прижимает ее к груди и осторожно почесывает белую отметину в форме звезды, я отвечаю:

– Да, конечно.

Мужчина кивает, потом резко выдыхает, отчего все его подбородки слегка подрагивают.

– В хреновом же мире мы живем, если у детей теперь такие развлечения.

– Не волнуйтесь. Когда-нибудь они об этом пожалеют, – говорю я и неожиданно для себя самого добавляю: – Даже если не хотели причинить ей вреда.

Мужчина сощуривает на меня глаза.

– По-вашему, это несчастный случай? Да эти мелкие засранцы… – Он ненадолго замолкает, а потом произносит: – Мы ведь сейчас не об этой кошке говорим?

Черт…

Я не упоминал о Чарли целых пятнадцать лет, но что-то в этой искалеченной бродяжке, настолько на нее похожей, вытягивает из меня признание. Она – священник в кошачьей шкуре, готовый выслушать мою исповедь.

– Девятый день рождения моей сестры, – начинаю я.

Джессика была избалована до ужаса и всегда требовала только самого лучшего. Наши родители с трудом сводили концы с концами, но в том году они как-то ухитрились устроить на заднем дворе настоящий парк развлечений: взяли напрокат миниатюрного пони и надувной замок и накупили штук сто огромных шаров из фольги, наполненных гелием.

Все это я объясняю, натягивая чистые резиновые перчатки.

– Отношения у нас с Джессикой были не самые дружеские, – продолжаю я. – По правде говоря, мы друг друга терпеть не могли. Сестра никогда не упускала случая посмеяться над моими очками и кривыми зубами.

Я вытаскиваю из стоящей на столе коробки ворох одноразовых салфеток и осторожно промокаю бока и спину кошки. На бумаге тут же расцветают темно-красные кляксы.

– На глазах у всех гостей Джессика распаковала целую гору подарков: игр, игрушек и одежды, которой хватило бы на два шкафа. Любая нормальная девчонка была бы на седьмом небе, но эта только скрестила на груди руки и надула губы. И вот сидит она посреди лужайки в своей короне и коротком красном платьице с таким видом, словно не получила ничего, кроме непарных носков.

Кошка снова чихает. Еще одно алое облачко опускается на пол и оседает на изжеванную тряпичную куклу, из которой торчит набивка. Кукла отправляется в помойное ведро вместе с грязными перчатками и салфетками, насквозь пропитанными кровью.

– И тут наши родители торжественно выносят из дома картонную коробку, – продолжаю я, надевая чистые перчатки.

Мама гордо объявила, что у них есть еще один подарочек для любимой доченьки. Все сгрудились вокруг Джессики. Она распахнула картонные створки коробки и завизжала от восторга.

Мужчина хмыкает:

– Дайте-ка угадаю. Кошка?

– Котенок, – отвечаю я и достаю из ящика стола аптечку первой помощи. – Не старше двух месяцев. Джессика запустила руки в коробку и вытащила оттуда крошечный комочек шерсти. Чисто черный, только на голове белая отметина.

Глаза мужчины сначала сужаются, потом широко распахиваются.

Испачканным в крови пальцем он обводит по контуру порозовевшее пятно на голове у кошки, но ничего не говорит.

– Джессика тут же окрестила кошку Чарли, потом обняла родителей и объявила, что именно о таком подарке она и мечтала. Затем сестра принялась расхаживать по двору с Чарли на руках, давая всем ее погладить.

Всем, кроме меня.

Я достаю из аптечки небольшие ножницы и подставляю под кошку помойное ведро. Пока я срезаю слипшиеся клочки шерсти вокруг ран, она мурлычет.

– Когда наконец настала моя очередь, Джессика подскочила ко мне и заявила, что таким уродам, как я, Чарли гладить не разрешается. Все дети засмеялись, а я заревел и убежал к столам с угощением. Потом Джессика отдала котенка маме и вместе с остальными пошла играть в надувной замок.

Очередная пара перчаток отправляется в помойное ведро. Я надеваю новые, достаю из аптечки шприц без иглы и пузырек с перекисью водорода.

– Я пытался объяснить маме, что произошло, но она, как обычно, встала на сторону сестры: Джессика просто дурачится – не надо принимать шутки так близко к сердцу. Ну а чтобы обиды поскорее забылись, я могу присмотреть за Чарли, пока они с папой ходят за тортом. Прежде чем я успел что-нибудь ответить, мама усадила котенка мне на колени и ушла в дом.

Я набираю перекись в шприц и вытаскиваю из коробки ворох чистых салфеток.

– Наверное, от столь обильного внимания Чарли перенервничала: когда я попытался ее погладить, она так глубоко вонзила когти мне в руку, что выступила кровь.

Каждый раз как я нажимаю на поршень, из-под кошачьего меха вырывается белая пена. Струйки розоватого раствора быстро впитываются в бумажные салфетки.

– Это окончательно вывело меня из себя. Даже глупому котенку Джессики я не понравился! Нужно проучить их обеих – показать, что больше я не позволю вытирать об себя ноги. И тут я заметил, сколько воздушных шаров привязано к деревянным столам.

Пока я натягиваю четвертую пару перчаток и достаю из аптечки моток бинта, мужчина снимает шляпу и начинает обмахиваться.

– Я затолкал Чарли в карман кофты и принялся обрывать разноцветные ленты, которые не давали шарам взлететь. Я набрал их штук двадцать – все огромные, серебристые, с надписью большими печатными буквами: «С днем рождения, принцесса». Притаился позади столов, переплел ленты, а снизу завязал скользящий узел – тем летом на рыбалке папа научил меня, как это делается. Чем сильнее тянешь, тем туже узел затягивается.

Мужчина переступает с ноги на ногу и оглядывается на дверь. Мы оба знаем, что он волен уйти – никто не станет его останавливать, – однако он не двигается с места.

Возможно, его удивляет, что совершенно незнакомый человек делится с ним самой сокровенной тайной из-за какой-то старой изувеченной кошки. Или он зачарован моим рассказом, словно зрелищем автокатастрофы, и не в силах побороть любопытства.

Как бы там ни было, он решает остаться до конца.

– Остальные дети играли в надувном замке на другом конце двора. Родителей в поле зрения не было. Упустить такую возможность я не мог. Я вытащил Чарли из кармана, продел ее тельце в петлю, потом забрался на стол и закричал: «Эй, Джессика, смотри, что у меня есть!»

Мужчина сглатывает комок в горле, вытягивает вперед дрожащие руки и подставляет мне кошку. Я начинаю оборачивать ее тело тонкими белыми лентами бинта.

Вскоре Джессика выскочила из за́мка и уставилась на меня. Иногда я пытаюсь увидеть всю эту картину ее глазами: брат, над которым она вечно издевалась, стоит на столе и держит в руках ее нового котенка, привязанного к связке воздушных шаров.

– Она бросилась ко мне через весь двор с криком: «Чарли! Отпусти ее! Чарли!»

Мужчина издает звук, похожий на мурлыканье. Его губы плотно сжаты, в горле что-то клокочет.

– Я не собирался причинить Чарли вреда. Просто хотел как следует напугать Джессику, чтобы она оставила меня в покое. Пусть полюбуется пару секунд, как ее котенок парит в воздухе.

По крайней мере, так было задумано.

Я закрепляю концы бинта лейкопластырем и прислоняюсь к углу стола. Слова хлещут из меня потоком – угрызения совести, накопленные за пятнадцать лет, выплескиваются наружу, заполняя крошечное помещение.

– На секунду мне показалось, что ничего не выйдет, но Чарли весила не больше мягкой игрушки. Я разжал руки, и шары рванулись вверх, увлекая ее за собой. Она закричала и забилась, но узел только затягивался еще сильнее.

– О господи… – вырывается у моего слушателя.

– Дети высыпали из за́мка и с криками указывали на небо. Джессика, поскользнувшись на горке конского навоза, шлепнулась на землю. В общем, настоящий хаос. Я обрадованно протянул руку, чтобы схватить Чарли, но мои пальцы поймали только воздух.

В кабинете становится совершенно тихо. Даже кошка, кажется, ловит каждое мое слово.

– Шары унесли Чарли слишком быстро. Слишком высоко. Поднялись над головой – не достать – и с каждой секундой взмывали все выше. Я подпрыгнул что было сил, но мои пальцы лишь слегка задели кончики крошечных лапок. Я не мог ничего сделать – только смотреть, как она улетает. Чарли проплыла мимо окна на третьем этаже, ударилась о спутниковую тарелку на крыше и исчезла за домом.

Я опускаю взгляд на забрызганный кровью пол и качаю головой.

– А знаете, что самое страшное? Когда я только-только ее отпустил, она посмотрела прямо на меня своими печальными голубыми глазами. До сих пор вижу их как наяву.

Мужчина закусывает губы. Он по-прежнему держит кошку на руках, словно ребенка, поглаживая по голове дрожащими пальцами.

– Когда родители выбежали из дома, чтобы узнать, в чем дело, я соскочил со стола и пулей вылетел со двора. В небо я глядеть не мог. По земле скользила тень от шаров. Я пробежал полквартала, а она неслась за мной вдоль тротуара, словно преследовала.

Мужчина напряженно, со свистом выдыхает, потом говорит:

– А дальше?

Я слегка ударяю пальцем по крышке, и аптечка со стуком захлопывается.

– Родители предложили купить Джессике другого котенка, но она отказалась. Меня целый год не выпускали из дома, а животных мы больше не заводили.

– А что Чарли?

– В этом-то самое странное. Тела никто так и не нашел. Ни местные приюты, ни соседи, ни сам я, хотя искал постоянно. Она словно сделалась призраком. В глубине души я всегда надеялся, что она выжила. Стала очередной бродячей кошкой и, может быть, когда-нибудь попадет сюда. Бредовая мысль, знаю.

– Вовсе нет. Так вы… По-вашему, это она?

Он протягивает мне кошку, словно завершая некий древний обряд.

Я беру искалеченное животное из его окровавленных рук.

– Спасибо, что выслушали, – отвечаю я. – Нет, Чарли давно умерла.

Мужчина морщит лоб, потом опускает руку в карман пальто и достает оттуда визитную карточку.

– Вот, – говорит он, кидая карточку на стол. – Сообщите потом, что с ней, хорошо?

Он бросает на кошку последний долгий взгляд и вздыхает.

– Господи, ну и мир! Ну и мир… – говорит он и поворачивается к двери.

Его голос эхом отдается от стен коридора. Входная дверь со стуком захлопывается. Снова раздаются истошные завывания.

Я прижимаю к себе кошку, чувствую под рукой тепло ее тела.

– Чарли… – бормочу я, поднося к уху телефонную трубку и набирая номер указательным пальцем свободной руки. – Неужели это ты?

На другом конце провода снимают трубку.

– Алло, док, – говорю я. – Это Роджер. Извините за поздний звонок, но на этот раз я по личному делу. Речь о моей кошке.

Чарли начинает мурлыкать.

Гейл Тауэлл

Бумажка[6]

Руки у него были большие. Не то, что у Кайла. У Кайла – маленькие, почти как мои, только пальцы подлиннее. А у него наоборот: у него – большие. С необычным рисунком на коже: не просто тоненькая сеточка, заметная, если хорошенько присмотреться, а намного отчетливее.

И он был волосат. Чертовски волосат. Слезая с меня, он оставлял на моем вспотевшем животе черные завитки, упавшие с груди. Вот у Кайла всего-то ничего: три волоска вокруг правого соска и два вокруг левого.

А его запах: пот вперемешку с дешевым одеколоном.

Он никогда не говорил: «Я тебя люблю». Вместо этого: «Ты же знаешь, что я тебя люблю». Как же охренительно, должно быть, мне промыли мозги: ведь я в это верила.

Да, я, Джейн, умница-разумница, была молода и глупа. Наивна. И благодаря этой своей разумности двадцатилетняя Джейн выскочила замуж за человека постарше. Он завязывал ей руки над головой, туго сдавив запястья, до синяков. Он имел ее насухую, до крови.

В этом и заключалось счастье.

Она делала ему минет не потому, что хочет, а потому что ее крепко держали за волосы, насаживая на член.

В этом и заключался брак.

За Кайла я не выйду. Даже если попросит. Хотя до сих пор не попросил. Понятно ведь, что брак – всего лишь бумажка, на которой ставишь подпись.

Обнаженный Кайл завис надо мной в кровати.

– Ну почему так? Везде, где мне нравится тебя трогать, трогать нельзя – ты тут же съеживаешься. Соски не целуй, – передразнил он, – шею не целуй. А к промежности, боже упаси, даже не приближайся.

– Таковы правила, – сказала я. – И ты в курсе.

– Но ты лежишь передо мной. – Он целует меня в лоб. – В нашей кровати. – Целует в шею. – И на тебе ничего нет, только кожа. – Целует в губы. – Как тут можно сдержаться?

Он нацеливается на сосок. Но у меня хорошая реакция. Я закрываю грудь руками. Он улыбается мне сквозь пряди свисающих на лицо светлых волос, которые отращивает. Ради меня. Это я сказала, что ему пойдет.

Потянувшись, заправляю их за уши и выдавливаю в ответ улыбку.

– Мне завтра рано вставать.

Он издает знакомый усталый вздох, подразумевая «Что, опять?», бросает взгляд на дверь спальни и вылезает из кровати.

– Ты куда?

– Я попозже вернусь.

– Злишься? Не надо. Пожалуйста, не злись.

Он наклоняется и натягивает одеяла мне до шеи. Худыми пальцами пробегает по моим спутанным черным волосам.

– Эй, а рыбок ты сегодня кормила?

Я качаю головой.

* * *

Второй день на новой работе. Похоже, в женском туалете есть некий негласный ритуал. Все отматывают большой кусок бумажного полотенца для следующего человека. Этим утром свисающий край рулона ждет и меня, ждет, пока я помою руки. Отрываю. Кладу руку на рычаг, чтобы отмотать новый кусок, но останавливаюсь.

Я уже целый день на тренинге новых сотрудников, и все это продлится еще два дня. В компании одновременно наняли кучу новичков и составили для нас плотное расписание занятий, загадочно сократив названия. Пока я даже не уверена, что предусматривает моя должность.

Я называюсь актуарный аналитик-исследователь. Не взаправдашний актуарий, потому что становиться им не собиралась и, следовательно, никаких экзаменов по страховой статистике не сдавала. Просто тот факт, что я намеревалась писать диссертацию, отошел на второй план, и на последнем курсе я прослушала три семестра по статистике и курс предпринимательства. Вот вам и аспирантура.

В конференц-зале лампы тускнеют, становятся ярче, тускнеют, становятся ярче – затухающие колебания в поисках некоего идеального баланса. Наш инструктор крутит регулятор, пытаясь добиться нужного освещения: на стене виднеется проекция презентации. В бледном свете экрана все лихорадочно делают пометки.

Первая презентация – обзор Дополнительного Обучения Новых Сотрудников (ДОНС), что, видимо, отличается от вчерашней Ориентации Новых Сотрудников (ОНС). После этого нас отправляют в другую комнату, где на трех складных столах расставлены фотографии формата А4. На них – выдающиеся произведения искусства, изображения известных мест, бытовые вещи, снятые крупным планом. Нас просят спокойно походить и выбрать ту картинку, которая, на наш взгляд, представляет нас в новой рабочей обстановке.

Немного позже объясняю своей соседке по парте, что, на мой взгляд, крупный план щеки, пронзенной акупунктурной иглой, символизирует уязвимость нового сотрудника перед лицом потенциальной неприятности, в надежде на то, что, в конце концов, это пойдет на пользу.

Со мной рядом сидит Карин (не Карен, а именно Карин, она специально подчеркивает на бейдже букву «и» волнистой линией снизу). Она выбрала картинку с детьми, которые улыбаются и держатся за руки, ведь новая работа подразумевает обучение и командный подход. Карин считает, что мы приятельницы, так как кроме нас в комнате женщин больше нет. Но если честно, наличие первичных половых признаков и еще, пожалуй, груди – единственное, что нас объединяет.

В перерыве иду в туалетную кабинку, прячусь там, пытаясь в одиночку убить время. Вытаскиваю из кармана ручку. На огромном рулоне туалетной бумаги, торчащем слева от меня на стене, сбоку рисую круг. А внутри – улыбающееся лицо. Потом добавляю тело – палка-палка-огуречик, и туфли на каблуках, которые достигают как раз конца рулона. Платье-треугольник, длинные волосы и бант на голове завершают ансамбль.

Я мою руки, отрываю кусок бумажного полотенца, а потом разматываю еще, оставляя примерно двенадцать дюймов для следующего посетителя.

* * *

Кайл рассказывает свой сон. Странный сон. Он пытался спасти меня, но не мог найти. Я была в каком-то невидимом портале. Отвечаю, что он слишком много играет в видеоигры. А он говорит, что нет, серьезно. Но, по его словам, странно было то, что он знал, если бы смог получить доступ к четвертому измерению, то добрался бы до меня. Один из таких снов, когда что-то известно, хотя никто об этом не рассказывал и это не видно. Так вот, во сне Кайл стоял на песке. И там на равном расстоянии друг от друга лежали пять гладких камней, образовывая круг. Кайл рисовал на песке какой-то палкой. Рисовал линии, соединяющие каждый камень со всеми другими.

– Полный граф, – говорю я ему.

– Что?

– Когда соединяешь каждую вершину со всеми другими – это полный граф.

– Понятно, – реагирует он, – в любом случае, именно так я и попал в четвертое измерение.

* * *

А на работе моя схематично нарисованная на туалетной бумаге тетенька лишилась ног. Остался лишь треугольник платья, руки и голова. Еще бант в волосах и улыбка. Я снова достаю из кармана ручку и пририсовываю у рта овал. Пишу там: «Нет, только не это! Мне кажется, что меня использовали!». Но у тетеньки такая тупая улыбка, что добавляю: «Ха-ха!»

Мы сидим за большим столом в конференц-зале, и каждый раз, когда кто-то смотрит в мою сторону, я думаю лишь о том, что свитер мне слишком велик и что утром я не вымыла голову. Два часа рассматриваем программы по базам данных, и тут возникает ощущение, что сердце бьется быстрее, чем нужно. Вдруг, откуда ни возьмись, накатывает внутренняя паника, чувство, что любой из присутствующих может внезапно напасть и нужно быть готовой бежать – достаточно заскрипеть моему креслу, как я уже на грани.

В обед, после того как нам, наконец, отвели кабинеты, я скрываюсь в своем. Залезаю под стол. Тут хорошо. Безопасно. Жевать сэндвич в своем маленьком мирке, пока все остальные тусуются в буфете, пытаясь перезнакомиться. Стандартное: «Так, где вы учились?», «А откуда родом?» и тому подобное. Хотя сегодня они наверняка уже обсуждают родственников, что и кому есть нельзя и любимые команды.

Меня, по правде, раздражает под столом лишь одно: я не могу нормально выпрямить спину. Выбор есть: наклониться вперед, сгорбившись под углом сорок пять градусов, или отклониться назад, облокотившись на стену. Но текстурная стена – с краской там слегка переборщили – цепляет сзади мою рубашку. Хотя это того стоит. Это место того стоит.

Я доедаю сэндвич с арахисовым маслом и фруктовым джемом, как вдруг раздается стук в дверь. Три уверенных удара. Может, и Карин, но, похоже, стучит парень. Я задерживаю дыхание. Дверь не заперта, можно войти и увидеть меня в таком положении. Перед тем как снова выдохнуть, считаю в уме до шестидесяти. Кто бы это ни был, он, должно быть, ушел, но снова нахлынуло чувство, которое я испытала в конференц-зале. Ненавижу его. У меня даже руки трясутся.

Остается еще двадцать минут обеденного перерыва, и я достаю из кармана ручку. На внутренней поверхности столешницы обозначаю точками пять камней Кайла. Соединяю каждую точку со всеми другими. И получаю результат: пентаграмму, вписанную в пятиугольник.

Все зачеркиваю.

Рисую три точки и соединяю их. Это просто. Треугольник. В топологии зовется 2‑симплекс, вроде основного прототипа двумерного пространства.

Рисую четыре точки, соединяю каждую со всеми остальными. Здесь разглядеть уже сложнее, но это тетраэдр, сплющенный в двумерное пространство. 3‑симплекс. Основной прототип трехмерного пространства. Представь: берем четыре треугольника и склеиваем ребрами вместе, конструируя замкнутую фигуру. Делаем фигуру плоской, и получается картинка, которую я только что нарисовала.

Пять точек, соединенных попарно таким же образом, образуют 4‑симплекс. Основной прототип четырехмерного пространства. Подсознательное Кайла просто гениально. Представь: берем пять тетраэдров и склеиваем все их грани вместе. Проделать такое в трехмерном пространстве невозможно, но если бы вышло, то получился бы 4‑симплекс. Проецируем этот 4‑симплекс в двумерное пространство, и вписанная пентаграмма готова.

* * *

Я вхожу в дверь на запах чеснока. Кайл на кухне сливает из макарон воду. Он приготовил ужин. Вкусный. Хотя готовить ненавидит. Если я ничего не сварю, питается сухими завтраками.

На холодильнике выстроился ряд коробок, в каждой по горстке просроченных хлопьев. Знаете, как бывает: и доедать остатки не хочется, и выбрасывать еду нехорошо.

– Ну, – говорит он, – как прошел третий день?

– Ты тут такую бурную деятельность развернул, – замечаю я.

– Давай, сядь, ну сядь. Еда почти готова, потом все мне расскажешь.

В центре обеденного стола – стеклянная ваза с красными розами. Запах как в цветочном магазине – букеты, упаковка, – и я вспоминаю, как работала в цветочном магазинчике своей бабушки, когда училась в школе. Первая работа. Еще до колледжа. Касаюсь нежных лепестков; один срываю. Сижу, потирая тонкий как бумага лепесток между большим и указательным пальцами, жду Кайла.

Он заходит с тарелками в руках, ставит одну напротив меня, а другую напротив соседнего стула. От еды поднимается пар. Кайл приглушает свет, улыбается мне. И снова волосы спадают на лицо Кайла. Тянусь и убираю выбившиеся пряди ему за уши. Он ждет, что я начну разговор. А я беру вилку, ковыряю гору макарон. Он секунду на меня смотрит, потом делает то же самое.

Я мимоходом сообщаю ему, что в своем сне он и вправду рисовал на песке четырехмерную фигуру. Не закончив есть, встаю из-за стола, снова включаю свет.

Кайл с отвисшей челюстью наблюдает за мной, наморщив лоб.

Достаю из стола в гостиной лист бумаги и вытаскиваю из кармана ручку. Сажусь обратно на свое место, отодвигаю тарелку, щелкаю ручкой и поднимаю на Кайла глаза.

Поджав губы, он ждет.

Провожу урок топологии. Показываю, как разглядеть сплющенные тетраэдры. Объясняю, что на самом деле пространство вокруг одного – это внутренняя часть других, и именно там пролегает четвертое измерение.

Он говорит, что знает. Во сне так все и было. И добавляет, что не рассказал мне все до конца.

* * *

Четвертый, и последний, день обучения подходит к концу, и от моей девушки на туалетной бумаге осталась лишь голова. Еще сверху бант и улыбка. Она висит вверх тормашками, и я переворачиваю ее как надо. Сегодня у нее новая реплика: «Видите, дамы? Вот что бывает, когда не умеете ставить границы!» Вытерев руки, я снова отматываю бумажное полотенце. В этот раз сворачиваю его конец уголком, как делают с туалетной бумагой в гостиницах.

Мой путь к выходу лежит мимо одной из огромных переговорных. Дверь открыта. Из огромного окна во всю стену открывается вид на город. В комнате никого нет, и я захожу – хочу оглядеться. Мы на одиннадцатом этаже, и видно все по ту сторону реки. Видно, как шоссе ведет к съезду с трассы, к моему дому.

Я вздрагиваю, услышав позади себя:

– В этой сфере трудно найти по-настоящему компетентных женщин.

Оборачиваюсь и вижу нашего инструктора. На расстоянии вытянутой руки. Должно быть, он принял меня за кого-то другого. По местным стандартам я, вероятно, наименее компетентный новый сотрудник.