Дарина Александровна Стрельченко

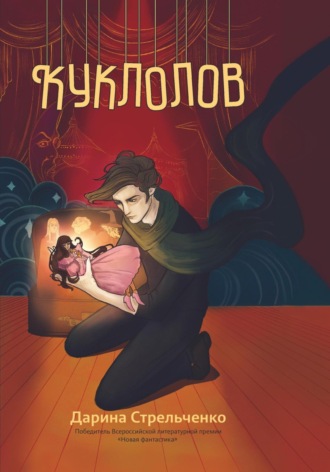

Куклолов

Моему мужу

Часть I. Кукольный чемодан

Глава 1. Мама

– Ты – что? Ты что сделал?

Голос опасно зазвенел. Олег вытянулся в струнку, напряжённо всматриваясь то в отца, то в тёмную, обтянутую серым шёлком коробку. Медленно перевёл взгляд на россыпь рентгеновских снимков и рецептов. Снова посмотрел на отца. Ещё раз, не веря, не в силах поверить, что это конец, повторил:

– Ты – что?..

– Я купил куклу, – пряча глаза, ответил отец.

Повисла полная звуков тишина – объёмная, но ненастоящая, словно играешь в наушниках, и персонаж остановился среди локации в ожидании врага, в предчувствии дурного.

Олег не заметил, как руки сами потянулись к коробке. Зато отец – заметил. Шлёпнул его по запястью, дёрнул коробку на себя и прижал к груди.

– Не лапай! Ты не представляешь, какие это деньги!

– Очень даже представляю, – с расстановкой ответил Олег. – Очень даже! Сколько? Сколько у тебя осталось?

Бывало всякое; бывало, отец поднимал на него руку; но таким тоном Олег не разговаривал с ним никогда. Вот только сейчас было плевать. Сейчас он готов был говорить грубей, грязней, хуже – как угодно! – если бы это могло помочь.

– Ничего у меня не осталось! – рявкнул отец. – Ещё и в долг пришлось взять. Ты такую цену никогда не поймёшь!

– Это уж точно, – с отвращением глядя на коробку в здоровых волосатых руках, пробормотал Олег. Слова в голове отдавались тупым, дробным грохотом. Ничего не осталось. Ещё и в долги влез.

И тут дошло.

Он хотел крикнуть, но голос надломился, вышел только растерянный, панический возглас:

– А мама?

– Маме уже не поможешь, – буркнул отец и отвернулся, баюкая коробку. – Даже если бы мы выкупили «Неопассол»,[1] врачи же сказали – тридцать процентов.

– Но ведь теперь даже этих тридцати процентов не будет, – сглотнув, выдавил Олег. – Ты что, не понимаешь? Совсем не врубаешься? Она же умрёт!

– Она всё равно умрёт, – произнёс отец как-то безразлично, но на лбу, под редкой налипшей чёлкой, вспухла жилка. – А кукла… Олег, такой шанс бывает раз в жизни. Ты же видишь, как я искал их. Ты сам знаешь, ты видишь, что я всю жизнь на это положил! И тут такая оказия… Её можно было купить. И деньги были. Это знак, Олежек. Я должен был её купить! Мама простит меня.

– Мама? Простит?

От ощущения нереальности потряхивало; от растерянности, от злобы на отца слова соскакивали с языка прежде, чем успевали оформиться в предложения. Выходили нечленораздельные, звериные звуки; но молчать было нестерпимо. Олег дёрнулся вперёд и бросился на отца с кулаками:

– Некому будет прощать! Ты понимаешь? Некому! Она умрёт, потому что ты все деньги просадил на свою дурацкую куклу. На тупую неживую куклу! Иди сейчас же! Продай её! Иди и продавай, придурок!

Он чувствовал, как входит в раж, как по крови разлетается ярость. Гнев ударил в голову. Олег замахнулся, целя отцу в лицо… Тот даже не пытался заслониться, только загородил собой коробку, зажмурился и шептал, шептал… Олег не хотел разбирать этот шёпот; чувствовал только, как горит ладонь, как гремит в ушах кровь.

– Мама простит, – бормотал отец. – И ты когда-нибудь простишь, Олежек, поймёшь меня…

– Иди и продай куклу! – пытаясь отобрать у отца коробку, орал Олег. – Мама! Да как ты не врубаешься… Отдай мне, я сам продам. Изверг! Урод!

Отец ёжился, но коробку не отдавал. Олег скребанул по ней ногтями – серый шёлк пошёл затяжками, это было похоже на расходящиеся дуги сигнала сети. В голову некстати пришло, что, когда мама умрёт, её телефон, наверное, тоже будет показывать такие дуги – пустые, без связи.

В горле набух кислый ком. Щёки защипало. Олег опустился на корточки перед отцом и, смахивая слёзы, прошептал:

– Отдай, пожалуйста… Ведь есть шанс её спасти, папа…

– Мы столько шансов перепробовали, – тяжело поворачиваясь на стуле, прохрипел отец. – Всё, Олежек. Надо уметь признать поражение.

– Но «Неопассол», – проговорил Олег, преодолевая пригибающую к полу, к коленям отца безысходность. – Он может помочь. Мог бы, если бы ты…

– Хватит! – Отец рубанул ладонью по столу, соскрёб крошки, сжал кулак. – Тебе не понять!

– Да уж, – выплюнул Олег. – Мне не понять, как можно потратить на куклу деньги, на которые ты мог спасти жену!

Отец встал. Не глядя на Олега, неловко, левой рукой придерживая коробку, натянул куртку. Обулся. Коленом толкнул дверь и вышел в подъезд.

Спустя минуту донёсся грохот лифта.

Олег остался в пустой квартире; в ушах ещё долго стоял скрип лифтовой кабины.

Он сжал переносицу, собрал в складки кожу на лбу. Забормотал, пытаясь хоть как-то собрать мысли:

– Что я могу… Что я могу… Ничего… Ничего не могу!

Хотел проверить баланс карты – без пароля в отцовском телефоне сделать это не вышло. Вскочил, чтобы бежать в банк, оспаривать покупку, отменять платёж… Вскочил и вспомнил, что неделю назад отец перевёл все деньги в наличку – в России достать «Неопассол» можно только из-под полы, положив кому следует прямо в карман.

Хотел рвануть на аукцион – он помнил адрес, столько раз сам притаскивал оттуда отца, полупьяного, жалкого, – но глянул на часы и понял, что на сегодня торги закрыты, искать продавца куклы бессмысленно.

Перед глазами встала серая шёлковая коробка. Олег со всей силы ударил кулаком по стене; рука онемела до локтя, из горла вырвался хриплый рык, перешедший в стон, затем – в скулёж. Он упал на колени, согнулся, обхватил голову и, монотонно раскачиваясь, забормотал:

– Мама. Мама… Мама…

* * *

Отец, непривычно трезвый, гладко выбритый, как-то резко ссохшийся, перебирал книги. Связанное с театром бросал на диван, остальное возвращал на полки. Олег старался не смотреть на этого незнакомого седого мужчину – сидел на подлокотнике кресла и, не останавливаясь, листал ленту.

Закончив с книгами, отец принялся за бельё. Вынимал с полок новёхонькие рубашки, которых никогда не носил, доставал из ящиков ремни, майки. Олег глядел в экран, не различая ни слов, ни картинок. Бормотало радио.

– Приёмник, пожалуй, тоже заберу. – Отец смущённо обернулся. – Ты-то в телефоне слушаешь. А я без радио соскучусь. Телевизор покупать не хочу.

Олег промолчал. Отец, выждав, спросил:

– Так что? Возьму? Приёмник-то?

– Бери, – равнодушно отозвался Олег, откладывая телефон.

– Ладно. – Отец ухватил провод, потянул из розетки, вздохнул, махнул рукой. – Ладно. Пускай пока болтает…

И продолжил раскладывать по полу стопки белья, хмыкая и покряхтывая.

Олег закрыл глаза, пробуя представить, что мама – дома. Например, на кухне, печёт оладьи. Или на балконе поливает цветы. Или просто сидит, читает, смотрит новости. Да на здоровье, пусть хоть «Модный приговор» включает – он слова не скажет, лишь бы смотрела…

Глаза жгло, будто в лицо бросили пригоршню песка. Олег отёр саднящие веки, встал с дивана. Отец вздрогнул, выронил коробку с запонками – всё мамины подарки. Мама всегда хотела, чтобы он носил красивые рубашки, часы, запонки. Выгадывала, откладывала с премий, покупала ему гарнитуры, зажимы, кожаные ремни. Хотела ходить с ним в театры, в музеи. Хотела, чтоб он выглядел прилично. А он только и говорил, что о куклах, и единственный театр, в который он не бежал – летел, был кукольный.

Поход на представление отец подгадывал на конец месяца, билеты заранее засовывал за уголок зеркала в коридоре. Возвращаясь домой, подолгу глядел на них, улыбался, поглаживал тиснёный узор. Утром в день спектакля брился, выбирал свежую рубашку – когда-то они болтались на отце мешком, но в последние годы всё туже обтягивали пивное пузо, – чистил ботинки. Вечером, торжественно вручив матери букет роз, брал её под руку, и они отправлялись в театр – правда, на пороге отцово внимание жене заканчивалось, весь он отдавался бархату, плюшу, блёсткам, головам из папье-маше, запахам клея, пыли и сладкой ваты. Он неистовствовал, когда видел, как продают вату, даже на детских сеансах. Ворчал, ругался, горячо доказывал: куклы не для детей.

– Куклы – искусство. Куклы – это же дворцы, настоящих кукол зодчие создают. Ты посмотри, какие лица… Брови – как арки в соборе. Какой алебастр! Кожи такой не бывает на свете, Олежек, какой тут алебастр…

…Запонки со стуком прокатились по полу. Отец пугливо шагнул к Олегу.

– Олежка… Олеженька…

Чувствуя, как перекрывает горло, как кончается воздух и рвётся наружу вой, Олег махнул на отца рукой, в три шага добрался до двери и выскочил в подъезд. Как в тумане, держась за шершавые стены, добрался до балкона между лестничными пролётами, толкнул тяжёлую дверь и зажмурился, ослеплённый светом. Снаружи валил снег, и с высоты семнадцатого этажа земля казалась белым квадратом, разлёгшимся вдаль, до самой набережной. Снег заслонял гаражи и пятиэтажки, прятал скверы, дворы и скамейки, скрывал дороги и машины – только далеко впереди чёрная река глотала, глотала хлопья, не думая белеть.

Олег шагнул к перилам, провёл ладонью по поручню. Крошки снега сначала собрались в горку, а потом посыпались на его голые ноги в одних тапках. Губы сами собой растянулись в кривую ухмылку, брови съехались к переносице. Олег вцепился в мокрые перила, потянул их на себя, затряс, распугивая птиц. Облака пара вырывались изо рта и растворялись в белом пустом небе.

– Простудишься! – крикнули сзади, и на плечи легло что-то тяжёлое, меховое, с запахом старой шерсти и лосьона для бритья. Олег медленно, угловато обернулся. За спиной стоял отец – хмурился, потирая локти. Надо же, первым делом испугался, что сын простудится. То, что, может быть, Олег хотел, как снег, шагнуть за борт, отцу в голову не пришло. Да и сам Олег подумал об этом, плюнул и вышвырнул из головы – поступить так значило бы убить последнее, ради чего жила мама. Отец – тот, конечно, если что, даже не трепыхнётся: уж он-то жил исключительно для своих кукол.

– Олежек, пойдём домой.

– Уйди, – процедил Олег, сбросил его руку и повернулся спиной, к снегу.

– Да скоро уже, – непривычно-печально вздохнул отец. – Подожди чуть-чуть. Вещи соберу и уйду.

– Да? – безразлично спросил Олег. В небо ушло ещё одно облачко пара.

– Мама в завещании указала, что квартира – одному тебе. Это ж её квартира, целиком. А мне велено выметаться. Я тебе сразу хотел сказать о её завещании, но всё момента не было…

Олег злобно хмыкнул. Мама как знала, что этот кукломан её угробит.

– Ну так и выметайся, – велел он отцу, стараясь, чтобы голос не дрогнул. – Выметайся давай!

Отец качнулся с пятки на носок – встрёпанный, с пятнами пота под мышками, в лучшей своей футболке. Всё-таки попытался закруглить мирно:

– Олежек… Потом, позже, ты узнаешь, почему я так сделал. И мама меня простила…

– Простила? – чувствуя, как клокочет у самого горла ярость, выдохнул Олег. – Старые песни поёшь? Она тебя всю жизнь прощала, кукольник чокнутый! Чучело! Вали вон!

– Да, только вещи соберу… – пятясь, бормотал испуганный отец. – Вещи только… Те, что мои… И…

– Вали! Выметайся, урод! Убийца!

Олег наступал, тесня отца к дверям, тот пятился, теряя тапки, едва не споткнулся о порожек, развернулся, рванул к квартире.

Олег, дрожа, привалился к стене. Силы оставили. Прилив ярости сменился апатией так резко, что он испугался бы, если бы ещё мог бояться. Но чего бояться, когда самое страшное уже случилось?

Глава 2. Отец

Отец исчез – но память осталась. Въелась в квартиру ещё прочней, чем воспоминания о маме. Когда батя ушёл, во мне ещё клокотало слишком много злобы, чтобы понять, что происходит. То есть я, конечно, понимал, что всё поменялось, что как прежде уже не будет. Но никак не мог взять в толк, что именно станет другим. Что будет теперь.

Мамы нет.

Эта мысль гудела, преследовала так неотвязно, что иногда я забывал о ней, привыкая, – как привыкают к нерезким запахам или фоновым звукам. Почему-то казалось, что отец просто вышел куда-то – может, до ликёрного магазина на углу, может, пошёл к кассе спрашивать, когда приедут очередные кукольники. Новые представления к нам привозили редко, максимум – раз в полгода, но отец бегал в кассу каждый месяц. Раньше я думал, что действительно из-за представлений. А как-то мама – видать, со злости, что-то батя набедокурил, – открыла мне глаза: отец крутил с кассиршей, вот и все дела. С тех пор я старался обходить стеклянную цветную будочку по дуге. Противно.

Итак, отец ушёл. Хлопнула дверь, я сел на пятнистый, давно не чищенный диван. Вдарил кулаками в подушки. Замер, прислушиваясь, как скрипит подъездная дверь, как визжит лифт, как с глухим грохотом летят по мусоропроводу пустые бутылки.

Потом звуки стихли, осталось только это – мамы нет. Нет – из-за отца. Если бы он не потратил все деньги на эту несчастную Изольду, может, мама, если бы и не вылечилась, то протянула бы ещё хоть немного.

Я вспомнил свои нелепые, отчаянные попытки достать денег и снова вмазал кулаком по подушке. Из крыла вышитой бабочки торчали нитки, пуговица отвалилась и закатилась под диван – отец никогда не заморачивался такими мелочами, а маме, когда врачи отпускали домой, было не до зашивания: вещи бы поменять да поесть приготовить.

В носу защекотало, но я уже знал: чтобы справиться с тоской, нужно перебить её более острым чувством. Например, злостью. Я схватил подушку, швырнул её в угол и расколол горшок с засохшим растением. Как оно называется, я никогда не знал; отец называл его тёщин язык, намекая на бабушку, которую я даже не видел. Язык давно засох, длинные жёлтые листики отвалились, и я не стал утруждаться уборкой.

Вместо этого решил заняться чисткой другого рода. Рывком стянул себя с дивана, вытащил из обувного шкафа чёрный мешок, зашёл в ванную и одним махом сгрёб туда все отцовские баночки и бутылки. Батя почти никогда не выглядел ухоженным, хотя притираний у него было пруд пруди – всё мамины подарки. Мама, выпив немного, сама говорила, что с самого начала мечтала сделать из него человека. Да только ничего не вышло, при всём мамином педагогическом стаже. Видимо, воспитание студентов и мужиков – занятия принципиально разные.

Банки, лосьоны, бритвы с налипшими волосками, засохшие влажные салфетки, даже не раскрытые пробники парфюма… Всё это едва заполнило дно мешка. Я смахнул внутрь бутылки с шампунями, сунул грязное бельё из таза. Выволок мешок в комнату, загрузил туда оставшиеся отцовские книги и тряпки. Сверху сунул коробку с кукольным барахлом: воск, лоскутки, лаки… На миг задумался, почему отец не забрал эту коробку. Дёрнулся к телефону, но от звука отцовского голоса, прозвучавшего даже просто в голове, плюнул прямо в мешок и выволок его за дверь.

Хотелось рвать, орать, бить. Хотелось плакать – до саднящего горла. Я метался по квартире, и качели носили меня от апатии к бешенству, туда-сюда. Когда ярость отпустила, на смену ей пришло уже даже не безразличие, а глухая апатия. Я сел у окна и не знаю сколько перебирал крупинки земли от тёщиного языка.

Очнулся от звонка.

За стеклом стояли синие сумерки, в доме напротив блестели жёлтые и рыжие огоньки. Совсем как ситцевые лоскуты, имитировавшие костёр в спектакле «Кто найдёт утёнка?». Это была одна из сказок, которые я особенно любил, – всё потому, что куклы в ней были животными, а не людьми. Забрать приглянувшихся зверят из театра, разумеется, никто не позволил, но вечером после спектакля отец достал кукольную коробку, вытащил старую резиновую утку, которую мне пускали в ванну, и мы вместе, в белом круге настольной лампы, склеили утёнка из папье-маше. Потом я прилепил ему пластилиновый клюв.

Сколько мне было? Лет семь, восемь. Тогда безумие отца только начиналось, тогда он ещё не сходил с ума по персонажам «Серой мельницы». Но его увлечённость, его азарт затягивали и меня – в ту пору сам театр казался сказкой: искрящейся, манящей.

Я искоса глянул на зеркальный шкаф. Утёнок сидел где-то в залежах на стеклянной полке. Иногда он мне снился.

Телефон всё верещал. Я хотел сбросить звонок, но мазнул глазами по экрану и вздрогнул. Звонила мама.

Я забыл всё, прижал телефон к уху и выдохнул:

– Мама? Мама!

– Добрый вечер. Это страховой агент. Я говорю с Олегом Петровичем?

Что-то внутри оборвалось.

– Откуда у вас этот телефон?

– Простите, я говорю с Олегом Петровичем?

– Да, да! Откуда у вас этот телефон?

Надежда, полыхнувшая было, прогорела вмиг, оставив в желудке боль, а на языке – вязкий вкус, как от слишком крепкого чая.

– Я хочу предложить вам услуги по переводу средств со счетов умершего. На имя вашей матери, Ангелины Юрьевны Крыловой, открыты корреспондентские счета в трёх банках. Мы предлагаем перевести деньги быстро и без волокиты. Оплата – три процента от суммы счёта, средства переведут по указанным вами реквизитам в течение шести часов. Поскольку вы ещё несовершеннолетний…

Я затюкал отбой, попал только с третьей попытки, и тактичный женский голос продолжал, продолжал убеждать…

Сумерки сгущались, снег прекратился. Небо на горизонте пошло малиновыми полосами, стало похоже на цирковой шатёр. Отдельные мелкие снежинки всё ещё крутились, поблёскивая в темноте, липли к стёклам. Я понял, что болит голова. Может, от голода; я не помнил, когда ел в последний раз.

Вышел на кухню; там было зябко, цветы на окне скукожились. Я полез в холодильник, нашёл старые сосиски. Мог бы сварить, но не знал, сколько воды, сколько варить. Содрал шкурку. Сначала от мясного запаха повело, но потом я впился в сосиску и проглотил её в три укуса – холодную, без соли. Полез за хлебом, но нашёл только старую корку в усыпанной крошками хлебнице.

Закат погас, а отца всё не было. Я знал, что он ушёл навсегда, но в голове всё равно не укладывалось. Наверное, нужно было что-то делать. Какие-то бумаги. Наследство, завещания. Однажды, проходя мимо юрцентра, я видел вывеску с услугами. Среди прочего там было: «Юридическая помощь при утрате близких». Так что, вероятно, есть какие-то специальные процедуры.

Я решил, что наутро позвоню отцу, спрошу, что делать. Моя неприязнь к нему, крепнувшая год от года, всю жизнь варилась на медленном огне. Со смертью мамы огонь вспыхнул, и неприязнь выварилась в ненависть – не знаю, насколько её хватит, прежде чем она свернётся и завоняет на дне котла. И всё-таки – у меня не осталось никого, кроме отца. Не у страховых же агентов спрашивать, что делать дальше.

Как бы то ни было, до восемнадцати я вряд ли смогу сделать что-то сам. До восемнадцати ещё целых три дня. Надо же, как похоже; был такой спектакль – «Без девятнадцати девятнадцать». Отец очень его уважал. На премьеру мы ходили втроём – это случилось гораздо позже истории с утёнком, и это был один из немногих вечеров, когда мы были самой нормальной, самой обыкновенной семьёй – до тех пор, пока отец не нырнул за кулисы.

Мы с мамой ждали его в золотистом душном фойе больше часа. Мама, нервная и необычно ласковая, купила мне мороженое, потом – пёструю брошюрку про кукольные театры мира (как будто я о них не знал), потом – липкие леденцы. Стрелки в виде моноклей черепахами ползли по огромному циферблату, а бати всё не было. Я обгрыз леденцовые палки. Мама обругала отца, схватила меня за руку и повела домой.

Я слышал, как они ругались ночью – сначала шёпотом, потом всё громче. Отец горячо говорил о коллекционных куклах, убеждая мать. Говорил, что перуанский театр нынче вечером был проездом через Крапивинск, что у них случился какой-то междусобойчик, что они привезли особую куклу, может быть, ту самую…Ту самую, одну из тех, за которыми он гонялся вот уже столько лет.

Мама не понимала. Мама злилась. Мама упрашивала его прекратить просаживать деньги, игнорировать сына. Распалившись, начала кричать, угрожала, что выкинет всех его кукол. Отец испугался; когда он выпивал не много, но и не чуть-чуть, – всегда становился боязлив. А в тот вечер, видать, перепало ему на междусобойчике от перуанских коллег.

– Олежек.

Батя позвал так явственно, что я обернулся, чуть не уронив хлебницу. Конечно, в кухне никого не было. В квартире, во дворе – тоже. Во всём мире не было никого, кроме вновь рухнувшего с небес снега. Он падал, как крупинки пенопласта, как будто искусственный. Отец в декабре резал такой из фантиков – собирал их весь год, а потом пускал на спектакли: под Новый год наступал сезон «Серой мельницы», а там как раз требовалось много снега. В хорошем настроении батя звал резать снег и меня. В особо хорошем позволял протирать перед спектаклем наших домашних кукол – но только угрюмую русалку Арабеллу, длинноносую светленькую Изольду, белобрысого Мельника и задумчивого Звездочёта. Остальных троих – толстяка Кабалета и рыжебородых близнецов Онджея и Орешету с третьим глазом во лбу – трогать не разрешалось ни за что.

Я спрашивал, почему, но отец отмахивался. А любопытство разбирало – особенно зимой, когда он почти каждый день увозил кукол в театр, тщательно укладывая в серый ребристый чемодан, устланный бархатом. Любопытство распирало, и однажды, дождавшись, пока бати не будет дома, я полез к запретным куклам.

Меня застукала мама.

– Отец ведь просил тебя не трогать? – ровно спросила она.

От неожиданности я покачнулся на табурете и едва не упал. Мама подхватила меня, помогла слезть. Повторила:

– Ведь просил?

Я хмуро кивнул.

– Так зачем ты полез?

– Хотел посмотреть. Просто посмотреть!

Я вскинул глаза на маму, отчаянно, в третий раз пробормотав:

– Посмотреть! И всё!

– Папа тебе не объяснял, почему туда лезть не надо?

Её голос начал подрагивать, но тон всё ещё оставался спокойным, даже прохладным. И смотрела она строго, почти рассерженно. Меня эта сердитость изумила: мама редко бывала заодно с отцом, обычно их требования раздёргивали меня на части, приходилось юлить, лавировать – с мамой вести себя так, с отцом эдак, с обоими вместе – и вовсе проявлять чудеса изворотливости. А в этот раз, смотри-ка, мама согласна с тем, что велел отец. Я на такое вероломство не рассчитывал. Если бы знал, подгадал бы, пока дома не будет вообще никого.

В общем, на кукол мне поглядеть не удалось. Правда, отругав, мама всё же сжалилась, объяснила, что куклы эти – коллекционные, большая, очень большая ценность. А кроме того, такие безобразные, что вызывают дурные сны.

– Это особые куклы, – с нажимом повторила мама. – Герои страшной сказки. Мы с папой не хотим, чтобы ты с ними играл.

Мы с папой. Это «мы с папой» так меня поразило, что я кивнул, даже не обдумав толком, что за такая плохая сказка. «Мы с папой»! Я с детства знал, видел, что отношения у них так себе, шаляй-валяй, не чета киношным семьям. Но после всяких «Денискиных рассказов» так хотелось нормального, весёлого, чтобы просыпаешься, идёшь в кухню – а там мама с папой смеются…

Застило мне мозги это «мы с папой». Я всю ночь промечтал, как мы вместе будем ходить по зоопаркам, по бассейнам, аттракционам… Засыпал такой счастливый. Тем более что, когда отец пришёл, мама его встретила не упрёками, а тихим говором, и батя в ответ не ворчал, а тоже тихонько что-то говорил. Мама засмеялась, и отец ей вторил. Я это слышал сквозь дрёму; решил уж было, что мои чаяния сбылись.

Правда, на следующий день всё пошло по-старому, и завтрак начался с воплей отца: он заметил, что кто-то трогал кукольный чемодан.