Дарья Львовна Ловать

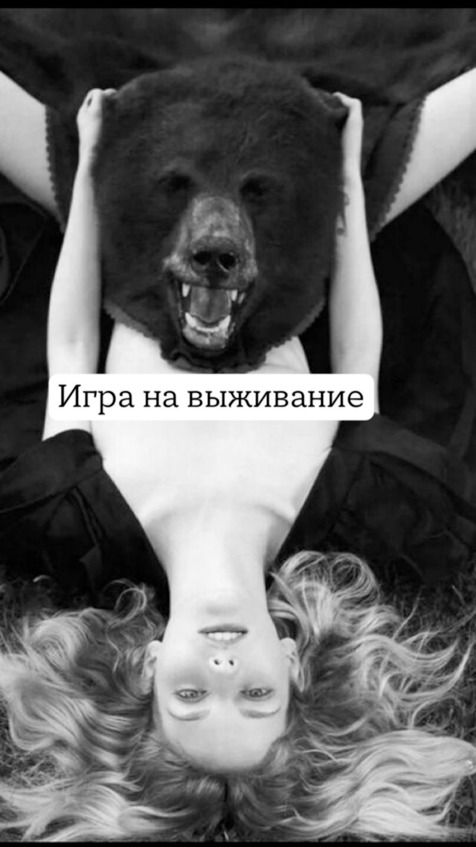

Игра на выживание. Часть I. Серая книга

© Дарья Львовна Ловать, 2025

ISBN 978-5-0065-9714-3 (т. 1)

ISBN 978-5-0065-9715-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ДИСКЛЕЙМЕР

Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя и сигарет. Книга содержит изобразительные описания противоправных действий, но такие описания являются художественным, образным, и творческим замыслом, не являются призывом к совершению запрещенных действий. Автор осуждает употребление наркотиков, алкоголя и сигарет. Пожалуйста, обратитесь к врачу для получения помощи и борьбы с зависимостью.

Книга содержит упоминание организаций, запрещенных на территории РФ.

ПРОЛОГ

Такой пост я разместила на Facebook (*Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) 22 апреля 2020 года:

«Не знаю, кто поверит. Я сама себе бы не поверила: сколько правды в этом посте? Какую правду я могла бы сказать? Да, действительно, логика – это еще не все в жизни.

Итак, я взяла 24 вещи, я опять ребёнок, и теперь я убегаю от себя ещё дальше, чем от врача, заболевшего и живущего в моей квартире. От себя, не сумевшей записать за 10 лет ни одного толкового диска или книги, от семьи, в которой я родилась, да так и не стала родной, от своих страхов старости, нереализованности, неуспешности. Я бежала со всех ног от возможностей, чувств, реализации – всего, что так пугало меня всегда.

Деньги почти закончились. Я попыталась остановиться, чтобы смахнуть слезы, потому что я всегда умела смахнуть все свое, свои слёзы, слёзы по тому, которого я всё еще не могла забыть, ведь это важнее всего – смахнуть себя с лица и бежать дальше, пусть без лица, но ничего – будет новое!

Но, мой мальчик, как выкинуть тебя из головы? Я не могу позабыть протянутых через закрывающиеся ворота терминала рук, спрашивающих: «Ты правда вернёшься, обещаешь?»

Я не могу забыть его глаза, желтые, как у кота, мои мысли, которые угадывала в его голове, и его мысли, которые просто возникали в моей то картинками, то голосом, то ощущениями в теле – теперь это всё превратилось просто в боль в животе, раздирающий грохот сердца и вылилось в мерцающие на глазах звезды, которые мешали мне видеть даже поворот.

Резина на моей машине была все еще летняя, а этот апрель был пока зимний: снегопады, пурга, гололед… Еще и тормоза больше не нащупывают в темноте тело дороги… Молча входя в занос, я поняла, что ещё чуть-чуть и просто буду держаться за руль, кричать от страха, от невозможности изменить себя, поверить в то, что я могу быть счастлива, любима, любить в конце концов, как все! Почему не я?!?

Начиналась паническая атака.

Я припарковала машину у первой же заправки, и оглушенная своим же криком, пыталась остановить лютость дыхания. Кофе! Нужен кофе! Ободранность бетона приняла меня, как родную. Я села на корточки – ноги гудели, пальцы немели, слезы летели, но наконец потекли легко и даже скопились в уголках губ, повисли на подбородке.

Вдруг я почувствовала, что рядом кто-то есть. Хотелось поднять лицо, но я боялась, понимая, что выгляжу, как наркоманка сумасшедшая, в жёлтых очках, разноцветном пальто и с абсолютно мокрым опрокинутым лицом. Я не сразу услышала голос: «Хочешь сигарету?»

Я хотела курить больше всего на свете, но на заправке нельзя курить, да и такой снегопад, что любая сигарета сразу затухнет. Но голос откуда-то сверху материализовался горящей сигаретой, она просто приплыла к моему рту.

– Спасибо… – выдохнула я.

– Чем помочь? – спросил голос, и я тут же перестала задыхаться. Криво ухмыльнулась самой себе – а что я могла ответить? Какая же нелепая и смешная эта моя правда! Хотя и веселого ничего.

– Я убежала из дома. Слава богу, что паспорт оказался в бардачке машины, – что-то пыталась собрать в голове я. Голос растянулся в улыбку:

– На бензин хотя бы есть?

– Нет… – только и смогла ответить я и пожалела: опять потекли слезы, как в детстве, без предупреждения и усилий. Придя в себя через пару минут, я поняла, что я уже одна, стена холодит спину, снегопад перемешался со слезами, лица не согреть, мысли не собрать. Пустота медленно начала заполнять голову, но меж неё вклинился какой-то смысл. Я попыталась ухватиться за него, как за соломинку, но смысл оказался опять этим голосом.

– Держи, – передо мной стояла канистра с бензином, и откуда-то сверху спускались блокнот и ручка. – Пиши.

Я повернулась и увидела спину в коричневой куртке, чуть потемневшей на плечах, лица я уже не успела разглядеть. Следы засыпались быстро, и через минуту я уже с трудом понимала, откуда в моих руках блокнот с ручкой, а у ног канистра с бензином. Холод начал свою работу: отхлестал по щекам, впился в ноги мокрым вытрезвителем, дернул за пальцы иголками, и вот уже пустота заполнилась четким решением встать и ехать дальше. Хотя бы просто в тепло, где можно писать в блокноте. Почему-то это казалось единственно верным решением.

Залила бензин, влепила остатки вымерзших рук в руль, зацепилась остатками глаз за знаки и разметку. Кафе закрыты – куда? Гостиницу не потянуть. Свернула с большой дороги в безымянный тупик. Тупик логично закончился бетонным остовом чьей-то несбывшейся мечты. Забросив в промозглый бетонный угол сумку с блокнотом и ручкой, нашла обрывки газет, какие-то обломки сучьев и запалила подобие костра. Не хотелось думать ни о чем. Пусть горит. Пусть тепло. Буду писать: это всегда останавливало панику.

Сначала думаешь: это невозможно, потом карябаешь, задыхаясь, огромные срывающиеся буквы, потом буквы становятся меньше, спазмы реже, воздух опять наполняется кислородом, и можно насыщаться им, а не хватать сумасшедшей рыбой, попавшей в космос, разметавшиеся по частям галактик остатки атомов воздуха. Уже получаются слова, уже сердце не глушит мысли, а вот и предложения, и уже почти осмысленные. Тело расслабляется, расправляется, как скомканный листок, попавший в тёплую воду. Текут по лицу чёрные буквы туши, но это уже не важно, это уже хорошо.

Просто попробую с самого начала, просто запишу – а там будет «дальше»!

Начать можно с того, что я и не думала писать книгу, ничего никогда не могла довести до конца, только если это нужно другим, но не себе! Вот стихи – это легко, они, как вольные птицы, прилетают поклевать семечки чувств с ладони и разлетаются по интернетам, концертам, мыслям других людей. Я просто приманиваю их из потока и отпускаю дальше порхать почти незаметными стайками на фоне облаков событий и громадин реальности.

Но Книга? Нет, одна только мысль о ней – и я начинала обрастать чешуей космической рыбы, задыхаться и улетать в любые другие дела, заботы, развлечения… Да что угодно! Все сгодится, лишь бы не начинать то, что я точно не смогу закончить, ведь писала же моя мама диссертацию 20 лет, пожертвовав нежностью и временем на своих детей, на секс и себя, и только мой отчим смог выцепить это бумажное зло из ее рук, расчесывающих в бессоннице голени, и просто сжечь его… Просто сжечь!

А я – плоть от плоти, ходячая энтропия и мастер прокрастинации, вот только от любого мужчины, который что-либо посмеет вынуть из моих рук, пусть даже для моего же блага, и пусть это сигарета, бокал, микрофон, рука другого мужчины, я сольюсь в тот же миг, унося с собой навсегда моих дурацких недоносков, привычки, убивающие во мне остатки порядка и житейской продуктивности. Так что шансов у меня ещё меньше, чем у моей родительницы!

Но сейчас надо писать! Только за это простое действие можно зацепиться да ещё за странное чувство, что писать надо ещё для чего-то. Наверное, именно эта загадка и толкала букву за буквой».

Игра на «выживание». Мистический триллер с психологическим уклоном.

Глава 1

– А «выживание» в кавычки ставим? – спросила редактор.

– В смысле?

– Ну, это про выживание людей в сложных условиях или от слова «выжить кого-то из дома»?

– В точку! Все сразу!

– Трудно же будет тебе в жизни, девочка моя! – седые кудряшки гневно качнулись в мою сторону. Зав. кафедры музыкального училища была всегда и во всем права. Возражали ей только те, кто не планировал там дальше учиться.

«Вы ничего не знаете и не узнаете обо мне» – в который раз молча повторила я себе, как заклинание.

Наверное, нужно было, как и все в классе, молча почитать, выполнять и улыбаться с собачьей преданностью в глазах. Но музыку так не играют: виолончель не создана для насилия! Кладешь руки, расслабляешь плечи, представляешь, как вес спины перетекает в пальцы, в смычок, разгоняешь волос по струнам, и она поет почти человечьим голосом, летит звуком над головами, отдаёт все сама.

Мой учитель по Тай-чи говорил: «Сделай ее своей частью. Почувствуй „дань-тянь“, эту точку сборки, что три пальца ниже пупка, и своей внутренней силой обнимай корпус, вбирай его в себя».

Да, занятия боевым искусством требовали времени, максимальной сосредоточенности, тишины. В 6 утра в лесу нет никого, движения рутин* настолько медленны и плавны, что белки не понимали, что это: куст, живое? Смеялись и переговаривались, свешиваясь с дерева. Но после этих практик тело чувствовало малейший поворот смычка, мельчайшее вибрато, пальцы летали в замедленном от внимания времени, преодолевая сложные переходы. Музыка заполняла каждую клеточку тела и уже вела сама. Через 5 часов занятий терялись границы между телом и деревом виолончели, мыслями композитора и вибрацией звука.

Разве можно все это превратить в это постоянное: «Громче! Играй, как мужик! У шпица**! Каждую ноту вибрируй! Быстрее, еще раз!»? И музыка превращалась в сдачу крови, волшебство и таинство терялись, смысл всего этого тяжелейшего труда просачивался песком времени между пальцев.

***

Отдав красный диплом маме, я положила классику на шкаф и отправилась в странствия по группам, театрам, проектам, разным, странным, как успешным, так и не очень.

Кастинг музыкантов в постановку, грозившую стать событием года в Москве, проходил по всей стране и длился три месяца. Может быть, именно легкий налет безбашенности и солидный опыт всеядности моих музыкальных похождений и дали мне пропуск в эту сказку.

Театр был для меня домом чудес! Американские режиссер и певицы-композиторши творили музыку прямо на репетиции. Одна приходила в ночной байковой рубашке, считая ее модным русским луком, другая ходила в заляпанных огромных джинсах, котелке, а небритые подмышки и самодельные корабликом татуировочки на руках вызывали злобный завистливый шепот у половины оркестра.

«Да как это можно учиться без оценок? Да что они знают про театр?», – шипели заядлые классики в яме, завидуя этим диким заморским барышням, но, конечно, не признаваясь в этом себе. Каждая сцена ставилась по три дня, директор театра была в панике: «Опять этот сумасшедший аутист хочет сразу и сейчас каких-то деревьев, материалов, и смены по 15 часов! И кто это будет оплачивать?!? Кто выдержит?».

А я готова была круглосуточно наблюдать за этим сказочным рождением чуда. Из оттенков, нюансов наших звуков рождалось действо. Сцена оживала, актеры развоплощались в тени, свет создавал иллюзию полета и многомерности, а наши тонкие призвуки, переходящие то в фанк, то в оперетту, окончательно топили реальность происходящего в театральном зазеркалье….

Местный дирижер был отстранен безумцами, потому что портил вайб, а меня неожиданно перевели в примы: «We need your magic!» – говорили они. Бирюзовые волосы с мятными прядями, глаза цвета морской волны и полет моих фантазий и звуков были тут как нельзя более органичны.

Возвращаясь ночью, я падала, как подкошенная, на кровать, но звуки, свет, реплики, идеи еще долго носились в уставшей голове, а к 9 утра – уже обратно к партитурам и моему идолу, великому, ужасному и гениальному Уилсону! В театр!

«Ты должен смотреть в зал, как смотрит космонавт, проведший 20 лет в полете и наконец увидевший синюю звезду, на Землю, где выросла уже его дочь и дождалась преданная жена!» – объяснял он.

И сцена раскрывалась, глаза актера зажигались, и магия накрывала зал. Тишина… Ни движения, ни кашля, ни выдоха, люди в зале не понимали, что они видят, не знали, какими миллиметрами световой игры, какими паузами достигались эти мурашки. И зачем понимать? Либо ЭТО случилось, либо – очередной дорогой балаган.

Потом американцы уехали, вернулся дирижер без mood’а, мой magic был обложен иронией вперемешку с легким абьюзом и заигрываниями межполовой сферы. «Давайте тут побыстрее, зачем так растянули сцену? Люди все равно не поймут. Тут мало звука, наимпровизируйте там что-нибудь от себя повеселее, хоть смешно будет,» – махал своей палочкой он.

На моих глазах великое творение превращалось в тот самый дорогой балаган, детский утренник, с покушением на заумь. Но ведь никто не станет думать, как так получилось, что режиссер с мировым именем вдруг поставил полную муру. Никто не узнает, как по винтику, по нотке разобрали Эрмитаж на палатки для пива.

Музыканты молчали. Оклад отменный, у всех дети, зачем говорить, когда и самим ничего не понятно? Одна только особенно известная и свободолюбивая скрипачка просто встала посреди репетиции, подняла скрипку и очень отчетливо произнесла: «Пошли вы на х..!». Потом собрала скрипку и молча ушла, разорвав контракт и наплевав на оклады и скандалы.

Я не ушла, но бесконечно спорила с дирижером, умоляла музыкантов играть по партитуре: «Ну кто вы такие, чтобы исправлять то, чего вы не понимаете? Это же выверялось по секундам! По вашему исполнению будут судить его, великого, выпоров за вас, как негодного мальчишку, потратившего столько сил и денег на свои понты, естественно, не ставшие событием!».

Через год приехал Великий, посмотрел на остатки детища и запретил ставить свое имя на афише. Его протест мало кого заинтересовал.

Ситуация накалялась, и меня поставили работать в ту дату, которую я очень не хотела брать. Я уже согласилась на очень вкусную работу в Тюмени, прямо накануне этой даты. Мой протест тем более прошел незамеченным.

И вот в аэропорту Тюмени мой хороший приятель и известный актер, после уже не помню какой бутылки пива, кричал мне, глядя в лицо мутными, но честными и яркими глазами:

– Ты в яме?!?! Ты же гиперсекс! Ты должна быть на сцене, а не под сценой!

– Но ведь это же лучший театр страны! Это же великий режиссер! Я же тоже создавала эту музыку, и больше нигде столько не платят за спектакль… Да и я просто люблю это всё!

– Я сам буду тебе платить, если надо! Наше маленькое шоу тоже приносит тебе и доход, и радость сотворчества! Но, главное, ты же – это ты, ты не можешь быть, как все, просто музыкантом, пойми!

Я молча ушла покупать огромный шаманский бубен. Не знаю зачем, для чего, но он должен был быть моим. И тут объявление: «Внимание! Самолет задерживается на 18 часов».

Это был конец. Я точно знала, что дирижер вцепится в эту возможность убрать неудобную дерзкую занозу с синими волосами. «Да я тоже выкрашу волосы в синий, и ползала будет на меня смотреть», – любил повторять он, когда после спектакля подходили люди и говорили, что больше смотрели в яму, чем на сцену. «Я пытался тебя отстоять, но это же такой скандал! Как ты могла это устроить?», – раздалось в трубке насмешливо и спокойно, и я вылетела из театра.

Конечно, никому не было интересно, что какая-то из ямы была с чем-то не согласна, что число я отказывалась брать до последнего. Я всей кожей чувствовала, что самолет опоздает.

Заливаясь бессильными слезами, я все вела в голове бесконечные диалоги с дирижером, вспоминала мнимое восхищение коллег, разыгрывала сцены похода к директору театра.

Нет, я ничего не сделала и не сказала, ибо я «гиперсекс, и не должна сидеть в яме даже за очень хорошие деньги». Отчасти я и сама понимала, что это так, но как же хочется уверенности в завтрашнем дне, как же приятно быть под крылом системы, не искать проекты, не организовывать концерты, не обламываться, глядя в пустой зал, если не сработала реклама или организаторы «забили болт» на тебя и твой проект!

В глуши ночной я дошла до последнего момента отчаяния, мысли сорвались в пропасть, и я проорала в черное окно: «Да пусть этот спектакль закроют! Мало! Пусть театр закроют! Нет, мне мало! Пусть все театры страны закроют! Маааалоооо! Пусть во всем мире закроются все театры и не откроются, пока мне не предложат сыграть меня!».

С этой дикой мыслью я уснула, легкая, будто уже отмщенная.

***

Полетели недели, новые проекты, лица, ученики, романы. Диалоги в голове закончились постепенно и почти растаяли, как уходящая в март зима.

Новости никогда не интересовали меня, на них не было ни сил, ни времени. Да и что интересного в этом мире, когда вселенная музыки, театра, чувств, секса и так доверху заполняла мои мысли и время? Что-то странное разливалось по Москве, струилось кислотой, что-то закрывалось, строилась какая-то больница внеплановая… Ах, опять эти слухи, вибрации, события… А мне еще учить 22 песни для концерта!

Взяв под крыло свою подружку-альтистку, пышногрудую еврейку, с которой пить и злословить было просто чудо как хорошо, я отправилась в шаманскую баню, давно рекомендуемую высокодуховными друзьями.

Если жизнь начинала казаться мне грустной или сложности доставали, как стая муравьев, я шла выпить с Эльвирой. Ее сложности всегда были сложнее, звездец – звездее, мужик – не только женатее, да еще и полный Козерог, не способный оплатить даже тортик; ее плечи болели, жопа росла, волосы не ложились! Мои сомнения и депрессии тут же рассеивались, как мираж, под напором таких неоспоримых бедствий.

Я уже предвкушала, как весело будет совместить ее с банщиком-шаманом и его женой-психологом, о которых речь пойдет чуть позже. О, чудо парадокса и радость абсурда!

Глава 2. Дубровский моей жизни

Придется подробно описать этого человека и наши отношения, иначе происходящее далее будет малообъяснимо и нелогично.

Еще менее понятно и почти необъяснимо будет то самое происходящее, если сначала мы не поговорим о мистике.

Мистика – как же я не люблю это слово!

В семье ученых, породивших «маленького инопланетянина», как называла меня мама, это слово было практически под запретом, как и религия, как и все вненаучное и недоказуемое.

Несмотря на то, что одна моя бабушка самостоятельно с легкостью залечила себе аппендицит во время войны, а другая прожила до 93-х лет с неоперабельным раком, прабабушка походя лечила в деревне все и всех, мама выводила вмиг ячмени любой сложности посредством глядения в зелёную бутылку, в нашем доме разрешена была только ирония и самоирония, и ничего кроме. Женщины нашего рода пользовались колдовством налево и направо, не придавая особого значения необъяснимости. Это было так же обычно, как помыть посуду или выпить анальгин от головной боли.

Но когда в детстве я начала так же, как писать и говорить, видеть людей на другом конце провода телефона, говорить с грозой, узнавать у цветов и деревьев, что будет и кого я вижу в последний раз, видеть боль как ручеек под кожей и высушивать ее, внушать людям, что меня нет тут, если нужно было спрятаться или сбежать играть к мальчишкам (все это не казалось мне самой ничем необычным, я и думать не думала, что у других может быть иначе), то мама встревожилась. Она таскала меня к биоэнергетикам, психиатрам, невропатологам, но добилась лишь того, что я полностью постаралась забыть о любых гранях своих способностей, не вписывающихся в общепринятый порядок. Я одинаково бежала и из церквей, и от шаманов, и от любых рассуждений о душе и духах.

Все это бесконечно валилось на мою растущую голову, как лыжи из переполненной кладовки, но мне были забавны эти люди, которые даже не могли видеть мысли кота или бродить в темноте по лесу, чувствуя, где тропинка и куда можно идти, а куда – не стоит, ведь деревья шумят так, что и так понятно.

Я научилась быть нормальной, объяснять все гормонами, магнитными бурями, апофенией, играми шизотипической натуры, помноженными на творческую среду. Но когда я видела, что человек идет не по своему пути или как его мысли, ведут его к смерти, то я ничего не могла сделать с собой. Включался «спасатель» и искал, как собака чуем, образ или путь, причину или еще какие способы свернуть человека с топлого пути.

***

Так произошло и в этой истории. Вполне привлекательный мужчина, с благородной фамилией Дубровский, имел красивые часы, спортивное телосложение, работал финансовым директором успешного салона, но… телефон с кнопочками? Cамый дешевый? C трещиной во весь экран?!?

Что-то никак не складывалось в моей картинке: внутренне он воспринимался мною как картина Пикассо, где лица распадаются на куски, где лицо фиолетовое, а внутреннее мешается с внешним так, что уже и не важно, где пролегает дебаркадер между «внутри» и «вне».

Когда-то мы начинали как трепетные любовники. Робкие ласки в гостинице. Тогда еще замужняя, я с ужасом и предвкушением разрушала остатки брака. Муж был красивым, внезапным и пустым отростком моих похождений. Его мама, невропатолог, искренне пыталась вылечить меня от меня же таблетками и пиявками, муж тоже терпел и надеялся, что я перерасту все эти мои странные таланты и безумные фантазии. Он надеялся, что музыка станет работой, совместное поедание ужина превратит нас в настоящую семью, я привыкну к его пивным друзьям, не знающим слов «флер» и «апофения». Я тоже старалась изо всех сил, покрываясь трещинками морщин от скуки, забывая, что такое страсть, привыкая быть покорной и обычной, как привыкают постепенно дети к крикам, заключенные – к стенам, птицы – к клеткам и волки – к поводкам. Но когда появились подарки, Париж, ежедневные поездки на машине в театр, долгие разговоры об искусстве и смысле жизни, все паутинки нормальности были сдуты в момент.

И дело было не в сексе, которого почти не было, потому что Дубровского интересовали только садо-мазо игры, а меня – сила и радость, притягивало отсутствие нормальности в наших спорах, поездках, подарках и моей борьбе за себя, такую как я есть, странную и сложную. На тот момент сформировался и вырос странный, раненный родителями и самим собой тонкий, нервный и тревожный человек, глубоко чувствующий постоянную абсурдность бытия, от которой спасали искусство, музыка и виски.

Мужа я попросила уйти, так как «он слишком хорош, чтобы жить с ебанашкой, да еще и за счет ее любовника».

***

Виски в тот вечер было особенно много, но за руль, как обычно, Дубровский сел сам. Скорость все возрастала, темнобровый таксист, наверняка с каким-то сложновыговариваемым именем, неудачно промчал мимо, чуть не проложив нашу траекторию в кювет. «Грязная обезьяна! Мартышка с рулем! Куда таким в машину!», – вдруг визгливо заорал мой спутник, потомок благородной фамилии, обладатель изящных очков в золотой оправе, с легкостью цитирующий Ницше и Кафку. Телефон истерично стал вбиваться в руль, соря кнопками, как гопник зубами.

Страх был меньше удивления.

– Если вы не дорожите своей жизнью или телефоном, поберегите хотя бы мою, —взмолилась я тихим полуматом.

– А может, я только об этом и мечтаю, чтобы врезаться однажды в столб на полной скорости и закончить это тщедушное мракобесие, которое малохольные идиоты почему-то называют жизнью, блять!

В глубине души я полностью разделяла его взгляды на малохольное мракобесие, но тушка все равно хотела жить.

Вопреки всему, мы доехали и припарковались. Я постепенно, вечер за вечером, виски за виски, из тайников, из закоулков стыда этого сильного человека, начала выуживать рыбок его аквариума. История была действительно иронична и даже садистична, впрочем, вселенная или всевышний всегда казались мне обладателями весьма изощренного чувства юмора.

Блистательно закончив медицинский факультет (а как иначе, все родственники были известными врачами, учеными, докторами наук и прочими почетными членами общества), Дубровский стал, конечно же, блистательным хирургом. «Померяться силой с костлявой» стало воистину смыслом жизни красивого, ироничного и очаровательного в медицинском цинизме, муже. Женщины пищали, пациенты оживали, деньги, хоть и не огромные, но вполне соизмеримые с амбициями, сыпались, родители, хоть и не вслух (ибо не принято хвалить истинным интеллигентам своих отпрысков), гордились, жизнь удавалась спокойно и закономерно.

Ухмылка на лице создателя стала шире, и у нашего блистательного героя началась аллергия на латекс. Короче, никакой хирургии, да и прочей борьбы с костлявой больше не намечалось. Смысл утерян, женщины умолкали, пациенты не благодарили, родители в открытую (ибо кто как не родные, скажут ту самую правду!) перестали гордиться и начали презирать.

Голова работала отлично, образование было достаточным много для чего, очарование пропало далеко не сразу, и довольно быстро появились и должность директора, и деньги, и женщины, и связи, вот только все это было мелко и не имело никакого величия и даже смысла. Тут и возникла я – муза, в меру странная, в меру доступная.

Внутренний голос, продираясь через перипетии наших чувств, мужа, неразделённых постельных интересов, все настойчивее говорил мне: «Год, ему остался год, он подписал контракт». Только не спрашивайте меня, какой контракт, с кем и как он подписал. Вероятно, это какое-то образное бессознательное отображение скрытых психосоматических тенденций в человеке – я не знаю. В моей голове это звучало как внезапный голос, из-за которого я теряла нить разговора и спотыкалась между слов внезапно и нелепо. «Год, год, год…» – твердил голос. Никакой надежды объяснить человеку из науки, что, как и почему я вижу и слышу, я не питала – мое детство доказало мне это во всей полноте устами каждого родственника.

Я чувствовала, что его назначение – это действительно «борьба с костлявой». Он создан именно таким, со всеми садо-мазо желаниями, нарциссическим комплексом говна, но великого и несравненного говна; именно такой человек и будет испытывать радость от чужой боли и своего величия над смертью. Мне, например, никогда не были интересны чужие страдания, да и смерть, ведь это было вполне понятно и обыденно. Я готова была стереть пальцы до крови ради изумительного оттенка звука, но всякие телесные страдания не увлекали моего мышления ни в какой мере.

Я чуяла, что он был на своем месте и есть способ, как его вернуть туда. Но нужен жесткий контракт, ведь по доброй воле у него не хватит веры, чтобы вернуться на свой путь, ибо путь обратно пролегал через смирение, прощение и любовь к жизни и к себе. Но как умного, взрослого, достаточно жесткого мужчину свернуть с решения убить себя, «ибонефиг» бессмысленно топтать землю, а способов вновь вернуть смыслы точно нет?

Мы пожали руки: «Ты точно согласен на контракт? Когда ты заключишь его, обратной дороги не будет. Запустится вереница событий, и отказаться от них будет так же невозможно, как размотать обратно снежный ком, несущийся с горы. Можно его только разрушить – весь ком».

Он сощурился с легким сожалением: ну как такая умная барышня городит такую милую бредятину? Он не верил ни в бога, ни в черта, ни в судьбу, с какой стати он отнесется серьезно к словам какой-то музыкантши, пусть даже ее глаза на секунду превратились в две абсолютно пустые дыры. Он тряхнул головой: «Это виски, показалось, наверное, что за дичь?». Но…

«Черт с тобой! Подавай свой контракт!»

По его пальцам прошла легкая волна, а ее глаза окончательно потеряли очертания, чернота сгустилась и превратилась в тоннель. Игра началась.

***

Через месяц у него на работе началась очередная аудиторская проверка. «Проверь все и вся! На этот раз у тебя все гладко не получится!» – предупреждала я. «Десять лет получалось, а тут не проскочим? Не нагнетай, чего не знаешь, все будет хорошо!»

Но ком уже летел с горы. Выявились недостачи, хозяйка не перенесла предательства лучшего друга, но и следующий салон не оказался удачнее. И следующий, и следующий за ним: то подставили, то не открылся, то прогорел. Я устала повторять, что на этом пути стоит шлагбаум и он больше не поднимется, а он продолжал пытаться, пока не поступило приглашение на должность реаниматолога в хорошую клинику.

Бинго! «Борьба с костлявой» во всей красе, латекс не обязателен, а «внедрение» в больного – только по взаимному согласию, и вуаля – все на своих местах.

Да, возвращение шло через унижения, потери, и добровольно такой путь пройти не согласился бы никто в здравом уме и светлой памяти, но на то он и контракт, что все происходит неотвратимо, негласно и в соответствии с предметом контракта.

Таким образом, дружба наша оказалась много глубже многих отношений другого толка. Не признавая это в действительности, Дубровский все же знал, что я чувствую некоторую ответственность за те перипетии, которые выпали на его долю, а подаренный им серебристый Шевроле и вовсе делал нас «старыми добрыми друзьями».