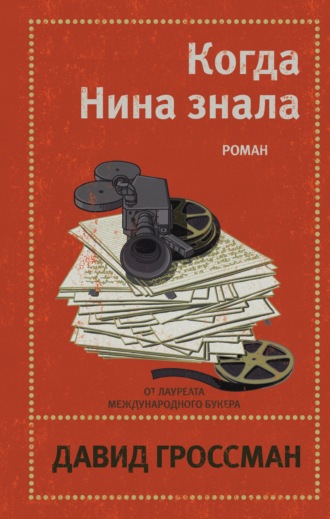

Давид Гроссман

Когда Нина знала

В Нине будто заговорило что-то совершенно чужое. Даже курить она стала быстро и нервно, почти автоматически. Моя реакция, когда я увидела эту первую сцену: что за чепуха? Кого это интересует? Что она плетет про этого своего корморанта?

«И тут он влюбился в еврейскую девушку, она уже мертва, не суть… и по ее следам приехал в Иерусалим, и так вот встретил меня, когда я искала место, где бы переночевать, и он посылал меня спать с иностранными мужиками, возвращаться и рассказывать, как все было».

Если еще осталась последняя тень доказательства, бросающего тень на мои дочерние качества, так это то, что даже сегодня, в моем возрасте, я готова молиться о смерти, когда она заводит разговор про свою сексуальную жизнь. «Это то, что ему нравилось, и чем все безумней и странней, тем лучше. И всегда он хотел знать подробности, чтобы я обратила внимание на каждую деталь». – «Клево, – мысленно отвечаю ей я, – ты запросто можешь стать помощницей режиссера по сценарию. Может, я унаследовала это от тебя». Я пытаюсь угадать, где, в каком месте снимал он ее для этого ролика. На фоне видны сосны, местность гористая. Роща в горах возле Иерусалима? Над Эйн-Керемом? В Сатафе?

«И что я чувствовала? – Она смеется этим своим смехом, долгим, равнодушным. – Ты, Рафи, не спрашиваешь? Конечно же, не спрашиваешь. Ты ведь всегда побаиваешься моих ответов, правда ведь?»

«Ну и как… Как это тебе?» Даже голос у Рафи сухой и плоский. Его фотоаппарат весь на нее направлен. На ее лицо, на глаза, на ее красивый рот.

«Как выпить воды из бумажного стаканчика и стаканчик выбросить».

Молчание. Нина нетерпеливо передергивает плечами, мол, хватит, кончай.

«И… Сколько же все продолжалось с этим корейцем?»

«Два года».

«Ты два года выбрасывала бумажные стаканчики?»

«Два-три раза в неделю».

«Расскажи».

«А чего там рассказывать! Встаю, выхожу на улицу, ловлю человека, мужчину, иногда женщину, делаю дело, возвращаюсь рассказывать».

Рафи тихо, длинно выдохнул. Когда этот ролик снимался, он еще не знал, что она приготовит ему в будущем.

«В конце концов ты меня нашел, Рафи. Про это вы уже знаете». Нина переводит взгляд на камеру, вдруг лучится всей своей красотой, ранит нам душу. Для нее все – игра. «Артистка жизни». Вдруг подступает тошнота от этого забытого словосочетания, которое в отрочестве вызывало во мне ужас, хотя всего его значения я и не понимала. Эту фразу я в те дни нашла в своей секретной библии «Тайны брака» (в совокупности с «Теорией спаривания»; издательство народное). Мне было одиннадцать, когда я обнаружила это в библиотеке Веры и Тувии, и в течение двух-трех лет я совала в них нос каждую минуту, когда оказывалась у них одна. Даже названия глав потрясали меня. «Цель эротики для человека»; «Новейшая информация по сексологии для пар, состоящих в браке». Я лихорадочно это читала, зубрила наизусть. «В качестве прелюдии к выбору партнера женщина использует готовность к любви – физиологическое состояние, при котором организмус испытывает такое умственное и физиологическое возбуждение, что жаждет взрыва». Я не поняла. Но мой оранизмус дрожал от нового возбуждения и требовал взрыва. Я читала и перечитывала. Иврит странный, библейский. «Женщина – она более не инструмент для релаксации, а хрупкий сосуд, который несет в себе вино духовности, и для мужчины она как магнитная игла для компаса, что помогает кораблю приплыть в гавань, и будучи сосудом более хрупким, она нуждается в защите усиленной…» Я ходила по улицам Иерусалима или по тропам кибуца и выбирала себе людей красивых, но и некрасивых, мужчин, которые выглядели предводителями, и женщин, которые без сомнения несли в себе вино духовности. Я заглядывала им глубоко в глаза и принуждала их, пусть сами они и не догадывались, продекламировать мне избранные строки из этой библии. «Довольно, чтобы явилось существо противоположного пола, наделенное физическими и духовными качествами, соответствующими условиям определенного человека и его мечтам, и вот вам родилась любовь».

Как я уже писала, я была двенадцатилетней девочкой, может, чуть старше, когда мы представились друг другу, я и мой гид по брачным джунглям. И я не рассказывала об этом никому, продвигалась от одной точки к другой, расшифровывала слово за словом, иногда с помощью словаря, и научилась выражаться по книге, но лишь под одеялом – любила, например, открыть ее наугад, пальцем ткнуть в строку из текста и чувствовать себя так, будто мне послано предсказание. И помнится, как раз, когда я прочла: «Существуют люди с ложной эффективностью. Люди, которые очень бедны на эмоции, но играют роль эффективных. Те, которых называют «артистами жизни». Эти люди чрезвычайно редко способны на длительные супружеские отношения».

Мне захотелось умереть. Почему именно мне это выпало, что такая женщина…

«Хэлло, Рафи, любовь моя! – восклицает Нина в ролике, иврит у нее превосходный, без тени акцента, так она говорит на пяти или шести языках, она, эта артистка жизни. – Ты искал меня по всему Израилю, пока не нашел и не привел домой, и не избил его до полусмерти, чуть не убил дракона. Знайте, дорогие зрители, Рафи всегда мечтал спасать принцесс от драконов. И с тех пор мы вместе и не вместе, и тем временем у нас родилась бедняжка Гили, и теперь мы запутались еще больше, и Рафи снимает про нас фильм», и она машет Рафаэлю рукой.

Я прокручиваю ролик назад. Она и на самом деле в сотый раз все это произносит.

Камера неподвижно уставлена на нее, будто давая ей шанс извиниться, сказать, что все это вранье. Но Нина уже давно стерла всякую мимику со своего лица. Ее нет. Она отсутствует. Но где же она есть, когда ее нет?

А тем временем родилась бедняжка Гили.

Рафаэль в ролике, как и в жизни, не в силах от нее излечиться. Он спрашивает ее, испытывала ли она за все это время какое-то живое чувство по отношению к кому-то. Она довольно долго не может вернуться к тому месту, которое уже стерто. «Да вот было разок… Я ходила в Старый город, он часто посылал меня там покрутиться. Ему нравилось, когда у меня случалось всякое-разное с арабами. Это его распаляло еще больше. И вдруг слышу сербский, настоящий сербский, с таким выговором, как в деревне у папы, у Милоша. Это были три матроса, которые прибыли на корабле в Хайфу, и один из них такой клевый. Я прошла мимо него и бросила ему так, по-английски, как в фильме: «Привет, котик, come on, lose the others», и привела его домой, и он просто не верил, что такое с ним происходит, что девушка, которая совсем неплохо выглядит и говорит по-сербски с его выговором, приводит его к себе домой, дарит ему гуд тайм, да еще потом провожает его на автобус. С этим парнем я что-то такое почувствовала».

Молчание.

«Да, это неприятно», – говорит она, и лицо как-то вдруг осунулось.

Камера направлена на нее.

«Что со мной не так, Рафи?»

Рафи не отвечает.

На этом ролик кончается.

Я прокручиваю его снова.

Они жили вместе в квартирке в полторы комнаты, на третьем этаже в квартале Кирьят Йовель в Иерусалиме. Нина работала в химической лаборатории, а Рафаэль работал где придется. Он любил ее всяко, когда она его подпускала и когда отвергала. Может, и она любила его – это меня вообще не занимает, что там она к нему испытывала. Есть такие зоны, которые, когда в них залезешь, тут же тянет наложить на себя руки, и в общем-то зачем мне… Но мимика лица к ней не вернулась. Наоборот. Ее красивое лицо стало еще более бездушным. Он подозревал, что она специально стирает с него всякое выражение каждый раз, как он смотрит на нее своими любящими глазами. «Будто за что-то меня наказывает», – изумленно говорит он в мою камеру «Сони», и интервьюерша, молодая специалистка по таинствам брака в совокупности с теорией спаривания, тактично молчит.

«И раз за разом, – рассказывал Рафаэль, – Нина возвращалась ко мне после своих блужданий «грязная, вонючая, униженная». Он говорил тихо: «Иногда просто исполосованная, в порезах, в черных кровоподтеках и синяках». При виде его взгляда сразу, бывало, вспыхнет и на него накинется, и не раз случалось, что примется его дубасить, а он обороняется, пытается схватить ее за руки, чтобы утихомирить, но она ловчей его и неуемней. И тогда наступал момент, когда его прорывало, и он начинал колотить ее в отместку, рассказывал Рафаэль молодой и напуганной интервьюерше, которая, как ни напрягала воображение, не могла себе подобное представить. «Но ты ведь ее любил? – спросила интервьюерша задушенным голосом. – Как ты мог ее бить, если любил?» – «Не знаю, Гили, не знаю. Все вместе…» И он раздвинул пальцами верхнюю губу и показал смущенной камере полость рта и пустоту на месте двух коренных зубов: «Два этих зуба я потерял в наших войнах». Молчание. Камера уставлена на него, но драма сейчас у операторши. Потому что вдруг, с сегодняшней точки зрения, ей до боли понятно, что девчонка, та, какой она была, когда все это снимала, сейчас, на наших глазах, расплачивается за свой великий обман: за притворство, что она взрослая.

Кстати, на этой жутко выцветшей и зернистой пленке видно, что и Рафаэль не в своей тарелке. Он без конца ерзает на стуле и ни разу на меня не взглянет. Явно чувствует, что пора бы эту беседу кончать. Что ей не место. Что душевный инструмент той девочки, которой я тогда была, не способен вместить в себя все, что он в нее впихивает. Что это почти преступление. Но ему никак не остановиться. Ему не остановиться.

Когда я снимала его на свою первую пленку, он все же уберег меня от сцен их интима или, во всяком случае, свел их до минимума. Хотя и тут он не усек – и как это он не усек! – что описания их разборок терзали меня гораздо сильнее, мучили меня, как надо.

Оба мы сегодня люди взрослые. Мы сидим в Вериной комнате в кибуце, только он да я, и смотрим – какое отличное слово… – беседу, которую засняли здесь, в этой комнате, двадцать четыре года назад.

И никогда я ничего не делала с этой пленкой.

Мы оба, и Рафаэль, и я, ничего с ней не сделали. Быстренько запихнули ее на антресоли и забыли.

«Я так жалею, – говорит сейчас Рафаэль, а лицо измученное, – что был таким идиотом!» А я говорю: «Ага», – и хочется заплакать по себе, и я не плачу, никогда не плачу, и оба мы молчим.

Что тут скажешь, когда делать нечего.

Вначале, когда у них с Ниной бывали мирные минуты, почти всегда с помощью марихуаны и галлонов коньяка «Экстра Файн», он еще смел надеяться – и, конечно же, ей об этом не говорил, потому что как такое скажешь… – что, если у них родится ребенок, к ней, без сомнения, вернется и мимика лица. Но и когда Нина родила девочку весом в два с четвертью килограмма – крошечную малышку, почти недоноска, которая выглядела так, будто хочет только одного – испаряться, съеживаться и скукоживаться, пока полностью не исчезнет… даже и тогда она не вернулась, эта пропавшая Нинина мимика. А может, как раз наоборот, ее глаза выглядели еще более пустыми и смотрели всегда сквозь тебя, и казалось, что они почти не моргают, что в какой-то далекий миг они будто застыли на чем-то, что она вдруг увидела или осознала. Таково было лицо, которое малышка видела перед собой, когда ее взгляд стал концентрироваться и останавливаться на предметах. Таковы были глаза, которые смотрели на нее, когда происходило кормление молоком (в течение трех дней, а может, четырех, тут какой-то туман, один раз Рафи сказал, что трех, а в другой – что четырех), и когда ей меняли пеленку, и когда она старалась осторожно и, видимо, без особой надежды проверить влияние собственной улыбочки на возникшее перед ней лицо, и, может быть, поэтому еще и сегодня эта ее улыбка слегка сникает и заранее отступает назад.

И это все? Никаких воспоминаний? Даже плохих? Никаких минуток баловства, объятий в родительской кровати? Никаких мокрых поцелуйчиков в животик малышки? А что насчет восторгов по поводу первого шажка, первых слов? Где лампочка? Скажи «вода».

Толстая стирательная резинка снова и снова проходится по сознанию.

А Нина исчезла. В одно прекрасное утро мы встали, а ее нет. Наверняка услышала, как свистнули в окно. На частоте, которую только суки вроде нее способны услышать. Даже зубной щетки не прихватила. Ушла и исчезла на годы. Улетела – так выяснилось потом из писем, которые она стала посылать Вере, – в Нью-Йорк, и тот ее проглотил. И никто ее больше не искал. Внезапно Рафаэль и маленькая девчушка остались одни. Бабушка Вера, конечно, ездила к ним по крайней мере два раза в неделю, тремя автобусами в один конец, привозила корзины с кастрюлями, картинки для раскраски, деревянных зверюшек, которых Тувия вырезал. В другие утра девочку вместе с еще несколькими детьми помладше отводили в ясли, устроенные в квартире соседки, женщины, которая почти не разговаривала, и ее молчание, видимо, прилепилось и к детям, потому что ясли вспоминаются ей как место очень тихое (малость дико, но так ей это помнится). Преданные подруги Рафаэля приходили посидеть с ней по ночам, когда Рафаэль на работе. Он работал санитаром в больнице «Бикур-Холим», сторожем в Иерусалимском библейском зоопарке, заправщиком на бензоколонке. По утрам учился на социального работника в Иерусалимском университете и на кинематографиста на курсах от Министерства труда. Девочка непрерывно его дожидалась. С того времени ожидание – самое заезженное чувство, которое в ней сидит. Непрерывный голод. Ей не удается вспомнить, что она делала, пока его дожидалась. Но даже сегодня она может пробудить в себе чувство этого ожидания, вспомнить, как сжималось все в животе в предвкушении его тяжелых шагов по лестнице. Прошу прощения за третье лицо, которое я вдруг здесь употребила, описывать все в первом лице слишком больно.

Вера умоляла, чтобы они переехали к ней и к Тувии в кибуц, их там ждет новая жизнь. Все, что Нина у них отняла, Вера им возместит. Но Рафаэль, а по-своему, может быть, и девочка – кто знает, кто знает, что нашептывал мир ее животным инстинктам… они будто обязаны были до конца испить заброшенность, на которую их обрекла Нина.

И все-таки, и все-таки, что ж ей помнится из этого времени? Да мало чего. Почти ноль. Молчаливые трапезы. Рафаэль, который стоит перед платяным шкафом и полощет лицо в Нининых тряпках. Настоящий длинноухий щенок, которого Рафаэль нашел и принес ей. И который после недели неуемного счастья сбежал из дома, когда кто-то по ошибке оставил дверь открытой. Или серый послеобеденный час в скверике в Кирьят Йовеле. Молодая мамаша обращается к Рафаэлю и говорит ему, что для такой погоды девочка слишком легко одета, и они оба, она и Рафаэль, не сказав в ответ ни слова, встают и уходят.

Была, например, жизнь, что проходила под одеялом. Долгие часы, половины дней она лежала под одеялом, и рассказывала истории, и показывала представления. Говорила она там не на иврите. Язык был другой. Язык, который существовал только под одеялом, и она, видимо, не помнила из него ни единого слова, когда выходила туда, где не-под-одеялом. Но одним вечером с нее вдруг сдернули одеяло, и там стоял взволнованный папа, и он сказал ей, что она разговаривала на сербскохорватском, произносила целые фразы. Он этого языка не знал, кроме нескольких слов, которым его научила Нина (папа, мама, девочка, семья и несколько ругательств). Девчушка, разумеется, не понимала, о чем он говорит.

«Но ты вспомни, что нам было и очень классно вместе, – говорит Рафаэль в фильме почти умоляющим голосом. – Я устраивал тебе театр теней, и у нас была целая семейка, которую мы вырезали из картошки, и компания спичек и пробок от пивных бутылок, и мы играли в настольный футбол с гвоздями-игроками и с марблом в качестве мяча, и мы пересмотрели кучу фильмов, помнишь?» Он нагибается ко мне, внезапно вырывает у меня из рук камеру и направляет ее на меня, и пожалуйста: мы видим меня на пленке, как я кричу и протестую, и пытаюсь стереть себя истерическими движениями рук. «Перестань сходить с ума и взгляни, какая ты хорошенькая», – говорит Рафаэль-что-на-пленке и смеется, и я там вроде тоже смеюсь следом за ним: «Вы с Ниной такие красивые, как у вас получился такой брачок?» И Рафаэль-что-на-пленке смеется еще пуще: «Ты и правда чумная, Гили, ей-богу!» И это недостаточно исчерпывающий ответ по поводу того, что отравляло мне жизнь в те годы – я увидела гримасу, которую скривила на пленке, – и это было еще мгновение, когда я ненавидела Нину всей душой, потому что по мне видно то, чего мне недостает, некая «обезвоженность», ибо так оно и есть: как бы я ни обожала своего отца и как бы «Тайны брака» ни прыгали блохами в моем мозгу, пятнадцатилетняя девушка иногда нуждается в маме, даже в маме-кукушке, даже и в греховной, но в маме, которая хоть раз в какое-то время посмотрит на нее как женщина на женщину, которая обнимет ее бестолковое тело, которая скажет ей растроганно: «Ну до чего же ты женщина».

Именно на этом показ прерывается. Как раз тогда, когда моя физиономия заполняет весь экран. Магнитная эмульсия, видимо, отслоилась, замелькали черные и белые пятна, и мое лицо мгновенно покрылось кривыми полосами и застыло. И что-то вдруг напомнило мне зеркало, которое разбилось после того, как в него посмотрелась Нина, и это так осязаемо и страшно, что мы оба несколько секунд сидим и глядим в отупении, пока Рафи не встает и не отключает проектор от электричества.

Помнится, в диске проектора «Болекс» было 400 футов пленки, первая 16-мм пленка – папина. 11 минут и 11 секунд поджидали нас там, чтобы мы заполнили их приятными картинками. По сей день в моих пальцах – память о движениях рук при вставке и извлечении пленки. Мне было, наверно, лет семь, руки мои и папины вместе двигались в черном, защищенном от света рукаве. Этот рукав был рассчитан на одну пару рук, но нам удавалось протиснуться вместе. Он учил меня, направлял мои тонкие пальчики. При загрузке, а также при открытии кассеты он закрывал глаза и запрокидывал голову назад, и я в подражание ему тоже так делала. В рукаве мы вместе с закрытыми глазами открывали крышку фотоаппарата, очень осторожно ухватывали кончик новой пленки и продевали ее через ролики. Его толстые пальцы двигались быстро и осторожно. Сегодня с видео и цифровыми технологиями все это кажется смешным, но я с нежностью вспоминаю наши движения. А также ощущение времени того периода. Те 11 минут и 11 секунд, что проскакивают между роликами.

Где я была?

С пяти лет девочка дышала химикатами. Привыкла спать на матрасах в монтажной. Ее отец был, по-видимому, помощником какого-то очень важного человека. У этого важного человека были кошачьи глаза, и он, бывало, смешил девочку, строя ей гримасы. Но больше всего он сидел, склонившись над монтажным столом «Стейнбек», резал ленты и, склеивая их липкой бумагой, что-то себе напевал. Комната все больше наполнялась занавесками из лент. Она, бывало, ходит среди них с широко раскинутыми руками, шелестит лентами.

Рафаэль ездил с ней смотреть фильмы в «Бейт-Лесине»[7] или в доме Лии ван Лир[8], что на Кармеле в Хайфе. Он подбирал (из мусорных ящиков продюсеров) фильмы, права на показ которых истекли. Таскал фильмы из кинобиблиотеки Гистадрута[9]. Он обучал себя: неделя Антониони, неделя Говарда Хоукса, Фрэнка Капры, Джин Уа́йлдер, Трюфо… Она спала на нем, положив голову ему на плечо. Просыпалась в темноте. В чужих комнатах, видела два отражения фильма в стеклах его очков.

В семь лет, посреди учебного года, девочку привели в школу имени Гершона Агрона и представили перед классом как «девочку, которой следует помогать». С другой стороны, почти в тот же день, что ей открылось письмо, обнаружилось и чудо чтения, и началась новая жизнь.

Ну, хватит. Сегодня утром я много работала. Давно уже столько не писала, да еще от руки. Ладно, еще один коротенький анекдот, и потом мы с Рейшем идем на вечеринку в частную столовую, где встретимся с теми, кто знал меня еще в коляске и кто очень тактично не станет морочить меня вопросами про меня.

Когда девочке исполнилось одиннадцать, и она ко всеобщему изумлению и к собственному горю вытянулась до метра шестидесяти – почти недоносок вырос в красивую девочку, – и уже писала тайком экзальтированные стихи и трогательные рассказы о сиротстве, а также перечитала почти все книги для взрослых из библиотеки кибуца и из библиотеки «Фелипе Леон», что в Общественном центре Кирьят Йовеля, и вызубрила «Тайны брака» и «Сад благоуханный»[10], который тоже был найден в библиотеке бабушки Веры и дедушки Тувии (книга, от которой она тоже не могла оторваться, но по-другому), так вот в одно прекрасное утро, когда она перед всей школой стояла на поминальном церемониале Йом а-Зикарон[11] и должна была продекламировать стихи Хаима Гури[12] «Вот лежат наши тела», она вместо этого прочитала собственный стих-плач, до смерти конфузный, начинающийся словами: «Куда ж улетают улыбки, гримасы с тех лиц, что застыли навек?»

Нина приехала в кибуц вечером, накануне празднования девяностолетия. Потребовались три пересадки на самолетах, чтобы доставить ее в кибуц из арктической деревни, – Рафаэль, разумеется, оплатил полет деньгами, которых у него нет, да и Вера внесла свою лепту, у Нины, как всегда, за душой – ни гроша. Несмотря на усталость, она отличилась – так доложили мне люди, и допоздна вкалывала в клубе для членов кибуца, работала по подготовке к торжеству, и только за полночь, после того, что уже не в силах была в одиночку намыть и надраить полы клуба, она вызвала такси в Хайфу. Она предпочла не ночевать ни у Веры в кибуце, ни в Акко у Рафаэля, решила, что и без того ему насолила, до смерти его разозлила, ну а о том, чтобы остановиться в мошаве[13], в нашей с Меиром съемной квартирке из полутора комнат, конечно, не могло быть и речи. Нина нашла квартирку в квартале Неве-Шаанан, которую сняла через Airbnb на три дня. На большее в ее затерянной епархии средств не было. Из аэропорта в городе Тромсё, что в Норвегии, она позвонила Рафаэлю и пообещала, что напишет Вере поздравление и прочтет его на торжестве. Но утром она уже два раза к нему подошла и шепотом спросила, мол, ничего, что она не написала, и Рафаэль ответил что-то типа: главное, чтобы было от всего сердца, чтобы ты сказала что-то, ей приятное. Нина сказала, конечно, что постарается, поговорит с ней, просто посмотрит на Веру, а затем к ней обратится. «Все-таки мне так много хорошего нужно ей сказать», – сказала Нина и энергично кивнула головой. Но всякий раз, как тетя Хана, проводившая этот праздник, обращалась к ней с немым вопросом, Нина отмахивалась, мол, «потом» или «я – после этой речи», и в конце концов не выступила, не сказала Вере ни слова.

Чем дольше длилось ее молчание, тем заметнее проступало разочарование на Верином лице… И все мы чувствовали, как сильно Нина мучается, но не может, просто не в состоянии произнести в адрес Веры какие-то похвалы. В эти минуты вся семья прыгала вокруг Веры, как тело, которое защищает свой уязвимый орган. Она была своя, а Нина – нет. Нину мы готовы были принять только из-за Веры. И кое-что еще: семья всегда знала, что линия раздела между Верой и Ниной – шрам воспаленный, даже злокачественный, и лучше нам, Брукам, к нему не притрагиваться. «Да и все равно, – думает себе рядовой, отсиживающийся в сторонке Брук, – где мне понять, в какие передряги они когда-то вляпались. Почти шестьдесят лет с тех пор кануло, как знать, что там у Веры с Ниной случилось?» И тут же решит: «Бруки в принципе не признают таких вот ковыряний в человеческой психике… да и ладно, семью не выбирают».

Что еще я хотела написать?

Что это наслаждение, как в этой тетрадке все бежит, все сюда влезает.

Я годами не писала ручкой. Считала, что эти мышцы у меня давным-давно увяли.

Итак, с тетрадкой, с пером – по остывшим следам, к далеким уже временам.

Ну, вперед, до боли в запястье!

Мы на праздновании девяностолетия. В клубе для членов кибуца. Мебель – катастрофа. Все выглядит так, будто затерто до дыр еще где-то в пятидесятые годы. Рафаэль с Ниной не виделись пять лет, с момента ее последнего приезда в Израиль. Мы с Ниной тоже не виделись пять лет. Да и тогда едва обменялись несколькими фразами. И в заключение я ей устроила сцену на глазах всех окружающих. Я выдала там настоящее шоу ужасов, и все вокруг меня запрезирали. Слову «семья» мы, безусловно, придали совершенно новое значение.

В субботу, перед началом празднования, когда все, еще стоя, трепались и штопали дыры в семейных сплетнях, я зажмурила глаза, стала медленно считать от десяти до нуля, и на нуле она вошла. Не могу объяснить это явление. Нина вошла в этот маленький зал, и у Рафаэля упало сердце. Я это видела. И тут же вокруг нее завихрился этакий смерч из поцелуев и объятий, в центре которого Нина просто стояла, обхватив себя руками, будто даже и тут замерзла, и тихо улыбалась, пока наша семейка наслаждалась поводом почувствовать себя капельку за границей, повыкрикивать «о-май-год!» и прочие американизмы, изображающие растроганность и пованивающие лицемерием, и под всем под этим быстро пробежаться взглядом на предмет морщин и кожи, и волос, и зубов. Обычный спектакль. Я увидела сразу, да это и все увидели, что Нина не в лучшей форме. Не только что поблекла ее красота – в этом нас, дурнушек, судьба пощадила – и не только, что ее лоб и ее потрясающие щеки и все вокруг губ покрылось бороздками, тонкими морщинками, такими сухими, будто кто-то отхлестал ее связкой крошечных веток. Но что по-настоящему потрясло Рафаэля – так он сказал мне взглядом – это что на Нинином лице вдруг появилась мимика.

Я тоже это заметила. Роль скрипт-супервайзера (английский термин «Script Supervisor» – «девушка, следящая за последовательностью», мне нравится) заключается в том, чтобы подмечать такие нелепые скачки, нелогичные нестыковки при обозначении сцен или в тексте. Я взглянула на Нину, и внутри что-то вскрикнуло. Рафаэль уже вскочил и был как не в себе. Я поспешила к нему, взяла за руку и почувствовала, что он опирается на меня и что пульс его скачет как бешеный. У меня в кармане были аспирин и «Изокет» – спрей от стенокардии, я для него всегда их держу при себе. И я ему их предложила. Он отмахнулся от них жестом пренебрежительным и малость обидным для меня. Но тут были смягчающие обстоятельства.

Ну как ты опишешь такой феномен – у человека не было никакой мимики и вдруг она появилась? Конечно, какой-то намек на мимику и раньше у нее, у Нины, возникал. Честно говоря… она не была ни статуей, ни ледником, ни неким сфинксом, и я так ее изображаю просто для того, чтобы еще усилить и распалить в себе к ней неприязнь, и Рафи утверждает, что тут я сильно преувеличиваю. И все же сейчас она каким-то непонятным образом действительно стала другой, и… можно сказать это с осторожностью и признать с великой натугой, что она вдруг и правда возникла.

Тот мальчик, которого украли компрачикосы?[14] Мальчик из книги Виктора Гюго «Человек, который смеется» – компрачикосы изуродовали ему лицо, чтобы он выглядел так, будто все время смеется, это, мол, помогает для сбора денег. Как я боялась в детстве этой книги, этой застывшей гримасы мальчика, нарисованного на обложке, сколько раз читала про его сударыню-судьбу и рыдала!..

Но вот вам вопрос, на который у «Гугла» нет ответа: что заставляет обычного, нормативного человека, никакими компрачикосами в детстве не изуродованного, почти всегда выглядеть безучастным или равнодушным? Или нелепым? Может быть, что-то с глазами? Тонкие складочки, которые у нее под веками? Взгляд отстраненный, пустой и всегда немного рассеянный?

Из того хрупкого жеребенка, какого она напоминала до довольно позднего возраста, до той встречи пять лет назад, когда я видела ее в последний раз, она сразу перепрыгнула в начало увядания, будто и не побывав в поре женского цветения, женской зрелости.

Никогда.

Ее лицо завораживает моего отца и меня тоже, будто нам показывают какой-то фильм, еще один фильм, провалявшийся где-то десятки лет. Фильм о нашей жизни, которую мы не прожили. О жизни, которая могла бы у нас быть. Нежность и радость, разочарование и печаль, сменяя друг друга, пробегают по ее лицу, и улыбка, о боже, у нее теплая и простая улыбка, где все это было, когда мне это было так нужно? Рафаэль, стоящий рядом, глядит на нее, и у него бешеный пульс и ускоренное дыхание – вроде я об этом уже говорила… и клянусь, что не дам ему из-за нее упасть, хватит, есть предел издевкам над человеком.

Нина заметила шок в глазах Рафаэля, как только вошла в зал. Скрыть его он не мог. Через головы всех, кто столпился вокруг нее, она, как бы извиняясь, пожала в его сторону плечами, и что-то в этом жесте напомнило мне кадр из фильма, который Рафаэль пытался о ней заснять когда-то в семидесятые, перед тем, как она навсегда от нас сбежала. «Ты считаешь, что продолжишь меня любить, даже когда я буду старой и уродкой?» – спрашивает она его там. Они в постели, а как иначе! На неопрятных простынях, в редкую минуту нежности. «Ты же знаешь, что я за человек, – говорит он ей и слегка раздувается от радостного пафоса. – Если ты вдруг станешь, ну, скажем, горбатой, я тут же полюблю горбуний». – «Да ну тебя! – машет она своей тонкой обнаженной рукой. – Наверняка ты это врал тысяче «горбушек»!»

Потом, после всех произнесенных речей и после Нининой непроизнесенной, и после моего с Ниной несостоявшегося разговора, наше маленькое племя, которое уже вовсе не такое и маленькое, расселось за ломящиеся от еды столы.

Женщины семейства, а также некоторые мужчины, вдохновленные Вериной кухней, настряпали кучу деликатесов. И только мы вчетвером – Вера и Нина, Рафаэль и я – продолжили сидеть каждый на своем месте, немного побитые еще до того, как по-настоящему встретились. Нина с Верой смотрели друг на друга, и это был взгляд…

На Нинины губы вдруг наползла жуткая улыбка. Мне было ясно, что улыбка эта почти непроизвольная, типа судороги, которую Вера вызывает в Нине самим фактом своего существования, улыбка, как у черепа, в мгновение ока высмеявшая и опровергшая всю лесть и комплименты, которые сыпались на Веру, будто обнажили какой-то скрытый позор.

Я испугалась, меня вдруг пронзил страх, какой мы испытываем, когда вдруг оказываемся свидетелями какой-то черноты в человеке. И я знала, что для такой Нининой улыбки нет перевода ни на какой язык, на котором говорят при свете дня. Я увидела, как моя бабушка вся скукожилась, будто Нинина улыбка иссушила все соки, которые делают Веру такой, какова она есть даже и в ее девяносто лет.

Но тут и сама Нина увидела, что она сотворила со скорлупкой-Верой, и вздрогнула. Встала со стула и неуверенным шагом пошла к ней…