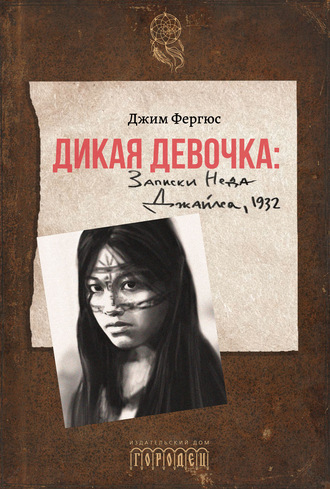

Джим Фергюс

Дикая девочка. Записки Неда Джайлса, 1932

Я очень уважаю Джерри Мэкки и благодарен ему за все, чему он научил меня в последние недели. Про революцию я ничего не знаю, хотя с того вечера, когда Кевин Андерсон задал мне тот вопрос, я долго переживал, раздумывая над моим ответом. Правильнее было бы сказать, что главный мой долг как фотографа – показывать правду. Но это как-то чересчур напыщенно, верно?

Так или иначе, если газета уволила фотографа, ей больше не нужен и ассистент, поэтому меня тоже выгнали. И вот я снова в дороге, направляюсь на юг.

29 февраля 1932 года

В окрестностях Оклахома-Сити

Должен признать, здесь гораздо более пустынно и менее романтично, чем я думал. Конечно, сейчас зима и сельская местность кажется мрачноватой. Жутко холодно, деревья голые, все темное, замерзшее, мертвое. На дороге полно людей, многих из них погнали в путь тяжелые времена, все бредут поодиночке, сторонятся друг друга, спешат мимо, отводя глаза, словно им стыдно за то, что попали в такое положение. Я и сам почему-то чувствую себя выбитым из колеи, словно меня оторвало от земли и нет якоря, чтобы за что-то уцепиться. После смерти мамы и папы, пока я все эти месяцы жил в нашем доме один, окруженный их вещами и убаюканный их запахами, мне кажется, я действительно верил, что они каким-то образом вернутся. И только когда я уехал из дома, пустился в дорогу, вот в эти последние недели я наконец-то до конца осознал, что родители ушли навсегда и я больше никогда их не увижу. И все, что у меня осталось, – это несколько фотографий и папин автомобиль. По правде говоря, мне неловко ехать на такой модной машине. Поэтому я то и дело сворачиваю с дороги, чтобы подвезти автостопщиков, иногда целые семьи вместе с их жалкими пожитками и детишками, которых запихивают на тряское заднее сиденье «родстера». Они смотрят на меня со страхом, словно я могу оказаться врагом. Почти у всех у них пустой, усталый, потерянный взгляд, словно бы извиняющийся за их положение. Как будто то, что экономика выкинула их на обочину и вся их жизнь пошла наперекосяк, – целиком и полностью их собственная вина. Думаю, я понимаю, что они чувствуют, хотя и по другим причинам.

Вчера, неподалеку от Вичиты, Канзас, я остановился, чтобы подобрать женщину, одиноко голосовавшую с маленькой девочкой. Стоял холодный ветреный день, на полях поблескивал иней. Девочка куталась в старое выношенное материнское шерстяное пальто, слишком большое для нее. А сама женщина была одета совсем не по погоде – в цветастое хлопковое платье и шерстяной кардиган с продранными локтями. Они стояли на обочине с одним потертым чемоданом и двумя бумажными пакетами с каким-то скарбом. Я позволил им разместиться на переднем сиденье «родстера», дал матери одеяло, чтобы они в него завернулись, и до отказа повернул рукоятку печки. Мы поехали, и девочка повернулась ко мне своим серьезным, немного чумазым личиком.

– Мистер, мы живем на ферме, – с казала она. – У меня только мама. У папы есть грузовик, но он должен был уехать.

Может быть, они ехали к отцу девочки, может быть, собирались пожить у родственников. Я не спросил. Я привык не задавать лишних вопросов на дороге.

– Помолчи, дорогая, – с казала мать девочки. – Доброму молодому человеку это неинтересно.

– Конечно, интересно, детка, – возразил я. – Какого цвета грузовик твоего папы?

Тогда мать перегнулась через девочку, сидевшую рядом со мной, и шепнула на ухо такое, от чего я залился краской. Даже в моем блокноте, которого никто не увидит, я не могу повторить то, что она сказала, и я видел, как она плакала от стыда за то, что предлагает такое, чтобы раздобыть дочке хоть какой-нибудь еды.

– Ох, нет, мэм, – пролепетал я. – У меня есть несколько лишних долларов, я могу их вам дать. А если вы и ваша девочка голодны, остановимся у какого-нибудь кафе и перекусим. Я приглашаю. А взамен вы, может быть, позволите мне вас сфотографировать.

Вот такие дела творятся в наши дни на дорогах. Немудрено молодому парню коммунистом стать.

12 марта 1932 года

Гуднайт, Техас

Я так и делал всю дорогу до Техаса, здесь последние две недели я работаю на ранчо «Сёркл Джей» близ Амарилло. Ранчо принадлежит богатому шотландцу по имени Монти Макджилливрей, который торгует крупным рогатым скотом, живет в Чикаго и тоже является членом клуба «Чикагская ракетка», уже столько раз помогавшего мне в этом путешествии. Я встречался с мистером Макджилливреем в клубе на праздниках, и он велел мне сделать здесь остановку по пути на юг, пообещав работу. Он – один из самых моих любимых членов клуба, коренастый сердечный мужчина, носит твидовые пиджаки, щеголяет пышными черными усами, а темные волосы зачесывает назад. Он всегда жизнерадостен, всегда у него найдется доброе словечко для обслуги, он – один из немногих, кого, кажется, действительно интересует, как мы живем.

Мне еще не приходилось иметь дело с лошадьми, но я думаю, что этот опыт пригодится мне в Большой экспедиции к апачам. Я хотя бы верхом ездить научусь. Вот я и учусь, с тех пор как приехал. Зная, что я интересуюсь фотографией, мистер Макджилливрей заказал мне портреты своих родных и гостей.

Мне нравится Западный Техас, его поля и холмы, полосатые скалы каньонов и бескрайние пастбища. На ранчо живет одно из последних уцелевших стад диких бизонов. Зимой мистер Макджилливрей приглашает своих богатых друзей поохотиться на этих животных. Хотя «охотиться» – не совсем точное слово. Гостей везут к стаду на специально оборудованных машинах. Винтовки и рогатки для винтовок готовят специальные люди. Они высматривают бизонов, спокойно пасущихся на лугу, и стреляют в них. По мне, это как в коров стрелять, и ничего спортивного я тут не вижу, однако поголовье надо регулировать, а богачам это, похоже, доставляет удовольствие.

В мои обязанности входит обихаживать гостей, и в этом за годы, проведенные в клубе, я хорошо попрактиковался. Другая моя обязанность – фотографировать охотников с их трофеями. Проявляю и печатаю я сам в специальном затемненном сарае и вручаю портреты гостям на память о пребывании на ранчо. Мистер Макджилливрей, кажется, очень доволен моей работой, позавчера он предложил мне работать на ранчо полный день.

– Я знаю тебя по клубу с тех пор, как ты совсем маленьким был, – с казал он мне. – Ты мне почти как сын. Брось ты эту охоту на апачей. Тебе у меня понравится, Нед.

Должен признать, это заманчивое предложение.

– Мне правда тут очень нравится, сэр, – ответил я. – Но сейчас у меня сердце лежит к поездке в Мексику. Вот если меня не наймут для экспедиции, то я, может быть, вернусь, если еще буду вам нужен. Или после экспедиции, если место для меня сохранится.

– На моем ранчо для тебя всегда найдется место, паренек, – сказал мистер Макджилливрей.

Правду сказать, хотя мне нравится и сам мистер Макджилливрей, и то, как он ко мне относится, я подустал работать на богачей. Может быть, повлияло то, чего я наслушался от Джерри Мэкки и его товарищей о правящем классе, может быть, просто сказались все годы работы в клубе. А может быть, дело в моем путешествии и во всех тех, кого я повстречал на дороге, лишившихся работы и сдернутых со своих мест. Не знаю, объяснить это трудно, но мне кажется, что за последние месяцы все изменилось… нет, все, конечно, действительно изменилось. Я много думал о папе и понял, что всю жизнь он пытался походить на богачей, он предал политические взгляды своей семьи и свои рабочие корни, чтобы соответствовать образу успешного капиталиста-республиканца. Его собственный отец до самой смерти махал молотом, забивая бычков на чикагской бойне, чтобы его сын мог получить образование и начать свое дело, чтобы потом уже сын его сына отчищал его мозги от стенки в ванной комнате. Есть о чем подумать, правда?

Если уж говорить о богачах, то вот вам история… На этой неделе на ранчо приехал Толберт Филлипс из Филадельфии, чья семья сделала состояние на железнодорожных перевозках. Он приехал с сыном, Толбертом-младшим. Толли, как его называют, всего на пару лет старше меня. Этот длинный и неуклюжий щеголь, типичный студентик из Лиги Плюща [15], напоминает мне множество высокопоставленных молодых людей, за чьими теннисными мячиками я мальчишкой бегал в клубе, куда они летом приезжали заниматься. Вот только ведет себя этот парень хуже, чем любая девчонка. Ясно, что отец Толли – старый друг мистера Макджилливрея, привез сына поохотиться на бизонов как на своего рода обряд посвящения.

На охоту молодой Толли явился с ног до головы упакованный в сафарное хаки от «Аберкромби энд Фитч» плюс пробковый шлем.

– Вам нравятся мужчины в форме? – шепотом спросил он меня, по-видимому, не только не понимая, как нелепо он выглядит, но даже чуть ли не гордясь этим.

А вот мистеру Филлипсу, грубоватому и властному человеку, явно было стыдно за сыночка. Не успел Толли завалить своего бизона, как он сбежал с поля, оставив меня устанавливать камеру и делать фотопортрет. Пока я этим занимался, Толли, инспектируя свою добычу, поднял заднюю ногу бизона.

– Что это вы делаете? – спросил я.

– Проверяю его причиндалы, – сказал Толли.

– И зачем это вам понадобилось?

– Хочу сравнить с буйволом в Кейптауне. Знаете, я ведь бывал в Африке.

– Нет, этого я не знаю, – ответил я.

– Отец все время отправляет меня на всякие спортивные мероприятия, – проговорил он, – в надежде сделать из меня мужчину. А мне, как вы, наверно, догадались, Джайлс, нравятся мальчики.

Никогда раньше не слышал, чтобы кто-то в таком признавался.

– А! Нет, я ни о чем не догадывался, – ответил я.

– Сказать по правде, мне эта охота на крупного зверя совсем неинтересна, – продолжал Толли. – Но в Найроби столько очаровательных молодых людей. Даже на сафари у меня был мальчик в палатке.

Мне совсем не хотелось знать такие подробности о Толберте Филлипсе-младшем.

– Ладно, – торопливо сказал я. – Все готово. Давайте снимем ваш портрет.

– Я намерен позировать с бизоньей пиписькой в руке, – объявил Толли.

– О чем это вы говорите?

– Вы меня слышали, старина.

– Зачем это вам?

– Зачем? Посмешить самых близких друзей, разумеется, – объяснил Толли. – Если, конечно, вы понимаете, о чем я говорю.

– Нет, не понимаю, – сказал я. – Я ничего в этом не понимаю. И не хочу иметь с этим ничего общего.

– Ну, не будьте ханжой, старина, – гнул свое Толли. – Мы назовем снимок «Награда охотника». Вы только представьте, как взбесится отец!

– Почему вы хотите, чтобы ваш отец взбесился? – с просил я.

Толли посмотрел на меня с выражением крайнего терпения.

– Вы очень наивны, правда, Джайлс?

– Не думаю.

– Ладно, старина, все в порядке, – сказал он. – Все, что вам на самом деле надо знать: я – гость, вы – обслуга. А теперь давайте снимем портрет.

15 марта 1932 года

Гуднайт, Техас

Ну так вот. Я снял портрет Толли Филлипса в точности так, как он просил, и результатом моих усилий стал утренний вызов в кабинет мистера Макджилливрея.

– Садись, Нед, – с казал он, сидя в своем кресле за рабочим столом, и я сразу понял, для чего он меня позвал. – Я много лет тебя знаю, паренек. Ты всегда был хорошим мальчиком. – Он взял сделанную мной фотографию Толли и подтолкнул ее по столу ко мне. – Выкинуть такую штуку – это на тебя не похоже.

– Простите меня, сэр, – сказал я. – Но именно так просил сфотографировать его Толберт. Я думал, он просто хотел пошутить.

– На редкость дурная шутка, – процедил мистер Макджилливрей. – Извращенная, больная шутка.

– Да, сэр, – согласился я. – Мне она тоже не показалась смешной.

– Но ты же сделал снимок, верно, Нед?

– Да, сэр. Потому что Толли попросил меня. А он – в аш гость.

– Отец Толберта – мой старинный и близкий друг, – заметил мистер Макджилливрей. – Его ничуть не позабавила безвкусная фотография его сына.

– Да, сэр, я и не думал, что она его позабавит, – с огласился я.

– Боюсь, у меня нет выбора, придется тебя выгнать, – сказал мистер Макджилливрей.

– Выгнать меня, сэр? – я был поражен. – Но я всего лишь выполнил пожелание гостя.

– Ты должен понять, парень, что я не могу оставить служащего, намеренно оскорбившего моего гостя, да еще таким образом.

Меня еще ни разу не выгоняли с работы. Кровь бросилась мне в лицо, но не от стыда, а от злости на богатых, чья власть дает им возможность походя калечить чужие жизни.

– Я вовсе не хотел никого оскорбить, мистер Макджилливрей, – попытался я объяснить. – Честно. Я просто сделал то, что просил гость.

– Ты мог отказаться, паренек, – заметил он. – Ты проявил неумение правильно оценить ситуацию.

– Я – обслуга, сэр, – попытался я спорить. – Меня учили, что обслуга должна выполнять желания гостей. Это всегда было моей работой.

– Ну хватит, Нед, – отрезал мистер Макджилливрей. – Вечером упакуешь вещи и рано утром уедешь. Чек за работу получишь перед отъездом у мистера Камминса. – Макджилливрей склонился над разложенными на столе бумагами, давая мне понять, что разговор окончен.

Минуту я просидел в оцепенении, не в силах пошевелиться. Потом робко произнес:

– Сэр?

Мистер Макджилливрей поднял голову и как будто удивился, увидев, что я все еще здесь.

– Так, Нед, в чем дело? – нетерпеливо спросил он.

– Позавчера вы сказали, что я вам как сын.

Он встретился со мной взглядом и не отвел глаз. Задумчиво нахмурил лоб, потом тряхнул головой, ставя последнюю точку.

– Нет, паренек, – с нажимом сказал от, отодвинул кресло и поднялся. – Я сказал: почти как сын. Ты – всего-навсего служащий, которого выгнали.

Это был славный урок. Но вообще-то уже пора ехать дальше.

16 марта 1932 года

Эстера, Нью-Мексико

Из Техаса я двинулся на юго-запад, через потрескавшиеся песчаные холмы по направлению к Нью-Мексико – обширному, сухому и пустынному краю. Здешние очаровательные крошечные городки довольно далеко отстоят друг от друга, многие из них покинуты, заколоченные окна пестрят объявлениями: «Продается», «Разорился вконец», «Калифорния или банкротство». В разбитые стекла заброшенных домов свищет холодный зимний ветер, на полях торчат высохшие стебли неубранной прошлогодней пшеницы и кукурузы, сухие и коричневые на фоне потрескавшейся земли. Одинокая страна, и мне в ней одиноко.

Я остановился переночевать в заброшенном обшитом вагонкой фермерском доме близ Пепа, Нью-Мексико. Не думаю, что его прежние владельцы стали бы возражать. И все-таки я никак не мог отделаться от странного чувства, что они вот-вот вернутся домой и обнаружат мое вторжение. Тихо, как вор, я прошелся по пустым комнатам, мысленно представляя себе людей, которые здесь жили; я как будто слышал их голоса и смех. На полу то тут, то там валялись осколки их жизни: детский рисунок карандашом… лысая кукла с одной рукой… прошлогодний каталог «Монтгомери Уорд» [16], уголки некоторых страниц загнуты в несбывшейся надежде… пустая бутылка из-под виски… просроченная банковская закладная. Немного раньше, когда еще было достаточно света, я установил камеру на штатив и сделал несколько негативов интерьера дома, чуть ли не надеясь, что, когда я их проявлю, на снимке волшебным образом, как призраки, появится бросившая его семья. Точно так же я надеялся, что мои родители волшебным образом вернутся на землю.

Они не увезли с собой кухонную плиту, возможно, она оказалась слишком тяжелой, и, поскольку ночь выдалась холодная, я набрал досок от разрушенного курятника на заднем дворе, наломал веток засохшего вяза и развел огонь. На крыльце я нашел обшарпанный стул и старую табуретку, которой воспользовался в качестве стола. Затем прибрался, как будто я был новый жилец, вымел мышиный помет сломанной метлой. Расстелил на полу спальный мешок и зажег керосиновую лампу.

Когда мама заболела, мне пришлось немного научиться готовить. От папы в кухне толку не было, и питались мы в основном бутербродами с колбасой. В поездку я взял с собой кухонный ящик, в котором лежали чугунная сковорода, котелок, медный кофейник, тарелка и чашка, основные приборы и немного припасов: соль, сахар, мука, кофе – словом, все самое необходимое. В котелке вскоре забулькали бобы, а еще этим утром в Порталесе я купил у мясника небольшой стейк. Его я поджарю с луком, а потом съем со свежей тортильей, которую купил там же у какой-то мексиканки. Есть у меня и единственный драгоценный помидор, купленный в большом магазине, его я порежу и положу поверх стейка. Помидор незавидный, он маленький и сморщенный, и все-таки он так ярко краснеет на этом сером зимнем фоне.

Вот так я устроил себе настоящий дом. От горячей плиты в кухне тепло и даже как-то уютно. Однако я слышу, как по дому, словно еще один неугомонный путешественник, свищет зимний ветер, а в заоконных сумерках простирается бескрайняя пустынная страна.

4 апреля 1932 года

Дуглас, Аризона

Сегодня мой семнадцатый день рождения, и я наконец достиг цели своего путешествия. Я пишу эти строчки, припарковавшись на Мэйн-стрит в Дугласе, штат Аризона. Воздух высокогорной пустыни прохладный и неподвижный; сегодня один из переходных дней, когда ясно, что зима уже кончилась, но еще далеко не весна. Клонящееся к закату солнце освещает бледные горы на востоке мягким, хотя и без тени теплоты светом. Город оставляет ощущение полупокинутости, уже хорошо знакомое мне по увиденному в пути, – неряшливый, захудалый городок с голыми витринами магазинов, разбитыми окнами и пустыми улицами.

Прошло уже больше двух месяцев, как я уехал из Чикаго, и вот теперь, здесь, я почувствовал такое одиночество, такую тоску по дому, каких я еще не испытывал. Пустыня, по которой я ехал последние несколько сотен миль, казалась суровой и мрачной. Я – чужак в чужой стране. Далеко к югу, позади границы с Мексикой, я вижу зазубренные пики Сьерра-Мадре, словно чудовища, нависающие над равнинами. В этом предвечернем свете они кажутся мне куда менее романтичными, чем я себе представлял, – твердые, скалистые, неприютные…

Мне страшно. Ну вот, я это написал. Я подумываю о том, чтобы развернуть «родстер» и рулить назад, в Чикаго. Но там не осталось ничего родного – ни родителей, ни дома, ни моей комнаты. Некуда мне возвращаться. Так что я посижу тут немного, пока снова не стану храбрым. Не знаю, что со мной творится. Солнце садится, и холодный воздух падает на меня, будто камень с крыши. Мне хотелось бы, чтобы папа с мамой были живы. Может быть, я сумел бы остаться в Чикаго, закончить колледж, найти постоянную работу. Может быть, я помогал бы отцу в его бизнесе и он не покончил бы с собой. Я женился бы на Энни Парсонс и завел бы собственную семью… «Будь счастлив, Нед Джайлс», – сказала Энни.

Ну ладно. Я только что перестал плакать, сидя в машине, припаркованной на Мейн-стрит в Дугласе, штат Аризона, в мой семнадцатый день рождения. Плакать, как чертов младенец. В первый раз я плакал по своим родителям… в первый раз я плакал по себе самому. А теперь выплакался.

5 апреля 1932 года

Дуглас, Аризона

Перечитал написанное вчера, и стало стыдно за себя, за то, что был таким хнычащим младенцем-переростком. За последние двадцать четыре часа столько всего произошло, что теперь все по-другому. Даже не знаю, с чего начать. Если бы я не пообещал всегда быть на этих страницах честным, я бы вычеркнул вчерашнюю запись.

Проплакавшись, я вновь завел машину и поехал в город. Сегодня мой день рождения, настроение печальное, поэтому я решил побаловать себя комнатой в гостинице и обедом со стейком. Я легко отыскал гостиницу «Гэдсден» в конце Мейн-стрит. В грязноватом пограничном городишке это респектабельное пятиэтажное каменное здание смотрится инородным телом.

Внутри оказалось еще респектабельнее, чем снаружи; войдя, я сразу увидел, что гостиница мне не по средствам. Я стоял в вестибюле и крутил головой, разглядывая затейливо оформленные пролеты и площадки массивной центральной лестницы белого итальянского мрамора. Лестница вела в мезонин, фланкированный четырьмя огромными мраморными колоннами, декорированными золочеными листьями и роскошным витражным панно от Тиффани длиной сорок два фута. В вестибюле толпились добровольцы, желающие принять участие в Большой экспедиции к апачам, одни прохаживались взад и вперед, другие болтали, сидя на расставленных островками диванчиках, обитых красным бархатом.

За стойкой стоял портье, стройный подтянутый молодой человек в темном костюме с галстуком-бабочкой. На мне был комбинезон с футболкой, и, когда я подошел, он, удивленно приподняв бровь, окинул меня профессиональным взглядом и моментально понял, что я не подхожу ко всей этой роскоши. Я знал этот взгляд, знал по собственному опыту работы в клубе, что выглядеть более импозантными, чем богачи, способны только те, кто обслуживает богачей.

– Чем могу служить, сэр? – спросил он с такой властностью в голосе, что сразу было ясно: служить мне он не намерен.

– Я хотел бы получить номер, будьте любезны, – попросил я, стараясь выглядеть старше, чем я есть, и каким-нибудь волшебным образом получше одетым.

– Вы бронировали заранее, сэр?

– Не совсем.

– Прошу прощения, сэр?

– Нет, я не бронировал.

– М-м-м, жаль. – Он вытянул губы трубочкой и сделал вид, что проверяет по журналу заказов, проводя сухим, белым, как бумага, пальцем сверху вниз по странице. – Мы заполнены под завязку, сэр, – сказал он наконец. – Видите, начали приезжать добровольцы – участники Большой экспедиции к апачам.

– Да, я сам здесь по тому же поводу, – бросил я. – Я увидел объявление в одном из чикагских клубов и подумал, что поеду и посмотрю, не записаться ли.

– Значит, вы – член закрытого клуба для джентльменов, верно, сэр? – его брови снова поползли вверх.

– Ну, не совсем член, – сжалился над ним я. – Я работал в том чикагском клубе. Я надеюсь получить в экспедиции оплачиваемую работу.

Портье понимающе улыбнулся.

– Ах, понятно, конечно, сэр. Вы и все остальные в этом городе.

– Я действительно хороший фотограф, – сказал я.

– Разумеется, я и не сомневаюсь, сэр, – отозвался портье. – И тем не менее, сегодня у нас свободных номеров нет.

– Ни одного?

– Похоже, что так, сэр.

– А если бы я был членом клуба, а не служащим, для меня нашелся бы номер? – спросил я.

– Понимаю, это несправедливо, – помялся он, – но я имею строгие инструкции придержать номера для добровольцев экспедиции.

– Чьи же это инструкции? – спросил я. – Разве мои деньги хуже, чем деньги добровольцев?

– От управляющего, разумеется, – ответил он. – Я здесь всего лишь работаю.

И тут за моей спиной послышался хорошо мне знакомый голос:

– Поселите мистера Джайлса в свободную комнату в моих апартаментах, мистер Браунинг. Все равно там у меня лежит только охотничье снаряжение.

Я обернулся и обнаружил мистера Толберта Филлипса-младшего, как всегда, загорелого и расфуфыренного, в ловко сидящих белых слаксах и рубашке поло, волосы зачесаны назад, на плечи небрежно наброшен теннисный свитер, словно он только-только с корта. Он лучезарно улыбнулся мне с глупо-выжидательным видом, как будто мы с ним близкие друзья.

– Джайлс, старина! – в оскликнул он. – Толли Филлипс, ранчо «Серкл-Джей» в Гуднайте, Техас. Помните?

– Как я могу не помнить? – отозвался я. – Что вы тут делаете, Толли?

– Иду добровольцем в экспедицию к апачам, разумеется, – ответил он. – Еще одна придумка отца о том, как сделать меня мужчиной. Что, как вы видели, пустая трата времени. Господи, как жаль, что вы не видели его лица, когда он взял в руки снятый вами мой портрет, Джайлс. Это был полный восторг!

– Ну знаете, Толли, – сказал я, – мне было не до восторгов.

– Знаю. Мне очень жаль, честное слово. Я, разумеется, взял всю ответственность на себя.

– Мне это не очень-то помогло, – продолжил я. – Из-за вашей милой шалости меня выгнали.

– Я знаю, Джайлс. Вы взяли на себя мою вину. Так ведь поступают ваши чикагские гангстеры? И это с вашей стороны чертовски благородно. Поверьте, отец отказался бы от меня как от сына, если бы мог. Знаете, он ждет не дождется, чтобы разразилась какая-нибудь война и он отправил бы меня защищать демократию. «Я сделаю из тебя мужика!» – твердит он. Или убьет меня, что для него предпочтительнее, чем иметь такого сына. Охота на диких апачей, господи ты боже мой! Вы слыхали что-нибудь более абсурдное? Но скажите мне, Джайлс, вы-то что здесь делаете?

– Хочу наняться на работу в экспедиции.

– Вот здорово! – воскликнул Толли. – Как чудесно совпало, что наши дорожки вновь пересеклись. У меня теперь есть возможность расплатиться за неприятности, которые я вам причинил. – Он повернулся к портье и решительно нацелил указательный палец. – Добавьте расходы мистера Джайлса к моему счету, мистер Браунинг. Вызовите коридорного, чтобы отнес его багаж в мой номер.

– Очень хорошо, сэр, – отозвался Браунинг.

– Где ваши чемоданы, старина? – обратился ко мне Толли.

– Послушайте, Толли, – с казал я, – я благодарен вам за предложение. Но вы мне ничего не должны. Я посплю в машине, я уже привык. Но все равно спасибо.

– Чепуха! – вскричал Толли. – Слушать ничего не хочу. У меня в апартаментах есть пустая комната, и она к вашим услугам. И не волнуйтесь, я вас не потревожу, если вы об этом беспокоитесь. Вообще-то вы не в моем вкусе.

– Это хорошо, Толли, – улыбнулся я. – Ведь мне-то нравятся девушки.

Толли Филлипс рассмеялся своим высоким, похожим на конское ржание смехом.

– Ясное дело, девушки, Джайлс. Уж это-то я понял. Может, поэтому вы мне и не нравитесь.

Портье положил на стойку передо мной регистрационный бланк. Привыкший к тому, что при мне, не смущаясь, часто вели приватные разговоры в клубе, я по достоинству оценил его умение хранить невозмутимость. Ни один мускул на его лице не дрогнул, движение бровей не выдало, что он расслышал хотя бы слово из того, что Толли только что сказал.

– Прошу вас, сэр, – обратился он ко мне. – Нужно заполнить бланк и расписаться внизу.

– Вы приехали в самый благоприятный момент, Джайлс, – сказал Толли. – С егодня вечером будет собрание, на котором мэр этого симпатичного городка изложит подробности Большой экспедиции к апачам. Пойдем туда вместе. Посмотрим, что удастся сделать, чтобы вас взяли на работу. Мистер Браунинг, как вы думаете, у них найдется должность для моего юного друга?

– Не могу сказать, сэр, – прохладно отозвался Браунинг. – Впрочем, похоже, что существует довольно много претендентов на ограниченное число должностей. И их прочат в основном местным.

– Ладно, это мы еще посмотрим, – заявил Толли. – Имя Толберта Филлипса здесь кое-что значит, знаете ли. Если бы не моя семья, в этой дыре и поезда бы не ходили. А сейчас, Джайлс, я настаиваю на том, чтобы вы поднялись в мой номер и привели себя в порядок. Потом найдете меня здесь, в баре. – Толли улыбнулся во весь рот и заговорщически посмотрел вокруг. – У меня найдется кое-что, чтобы подправить ваш лимонад.

Вот так я поселился в апартаментах Толли Филлипса. Принял горячий душ, переоделся и спустился в бар. Там было душно, толпились все прибывающие добровольцы, царила какая-то восторженная, праздничная атмосфера. Толли заказал нам обоим лимонад, а потом под столом щедро плеснул в стаканы из пол-литровой бутылки текилы.

– Протащил через границу, – сказал он, показывая мне бутылку. – Пили когда-нибудь «маргариту», Джайлс?

Мне доводилось с товарищами по колледжу бывать в чикагских злачных местах, где мы пили виски и отвратный самогон, однако текилы я еще не пробовал. Толли приподнял свой стакан.

– Есть у меня ощущение, что мы быстро станем очень близкими друзьями, старина, – проговорил он. – Но, разумеется, только в платоническом смысле. Ну, за наши приключения в старушке-Мексике!

Мы чокнулись и сделали по глотку.

– Неплохо! – похвалил я.

– Неплохо? Вы чертовски правы, это куда как неплохо! – рассмеялся Толли. – Знаете, я серьезно обдумал ваше положение, Джайлс. И пришел к выводу, что вам надо записаться в экспедицию в качестве моего камердинера. Каждый доброволец имеет право взять с собой слугу.

– Вашего камердинера? Ну не знаю, Толли. У меня совсем нет опыта. Что, собственно, должен делать камердинер?

– Ох, не зацикливайтесь на названии, старина, – предложил Толли. – Что такое слова? В детстве у меня был камердинер. По утрам он приносил мне одежду и помогал одеваться. Тогда до меня дошло, что мне нравятся прикосновения мужчины.

– Я совершенно точно не буду одевать вас, Толли, – решительно заявил я. – Давайте проясним все с самого начала.

Толли снова рассмеялся.

– Разумеется, не будете, Джайлс, – сказал он. – Да я вас и не попрошу. Я вполне в состоянии одеться самостоятельно. Наверное, лучше назвать вас моим ассистентом, а не камердинером. Так вам больше нравится?

– По правде говоря, ненамного.

– Будете, так сказать, моим Пятницей, – продолжал Толли. – Отчасти секретарем, отчасти камердинером, отчасти грумом…

– Грумом?

– Да. Комиссия по экспедиции предпочитает, чтобы добровольцы имели собственные средства передвижения, – начал объяснять Толли, – вот отец и послал со мной в Мексику трех из его чистокровных охотничьих лошадей. Но, увы, мне пришлось уволить грума в Сент-Луисе. У парня были проблемы со спиртным. Вы когда-нибудь имели дело с лошадьми, Джайлс?

– Почти нет, – с казал я. – У спел кое-чему научиться на ранчо. Ведь я вырос в Чикаго, Толли. У меня явно не хватит квалификации, чтобы ухаживать за вашими охотничьими лошадьми. Так что работа вашим ассистентом становится все менее привлекательной.

– Я очень хорошо обращаюсь со своими людьми, – с легкой обидой заявил Толли. – И, если позволите напомнить вам, Джайлс, вы не в том положении, чтобы быть слишком разборчивым. Хотите вы попасть в экспедицию или нет?

– Я почти на все готов, чтобы попасть, – кивнул я. – Мне только не по душе стать одним из ваших людей. Я-то надеялся наняться фотографом.

– Ох, пожалуйста, Джайлс! – Толли насмешливо улыбнулся. – С чего бы им нанимать вас фотографом? Уж не думаете ли вы, что у них нет профессионала, чтобы освещать события? Они точно не возьмут новичка.

– Ну, тогда я предложу таскать камеру за фотографом, – сказал я.

Оставив Толли в баре «Гэдсдена», я пришел в ратушу пораньше. Рабочие еще расставляли стулья и заканчивали сооружать трибуну и кафедру для выступающих. Я принес с собой камеру и штатив, чтобы показать, кто я такой. Однако заметил, что другой фотограф уже расставляет оборудование.

Я подошел к нему познакомиться. Это был нечесаный суетливый толстяк в поношенном и плохо сидящем костюме. Огромный живот свисал над брючным ремнем, в зубах торчала незажженная дешевая сигара.

– Рад познакомиться, сынок, – он протянул мне руку с толстыми, как сардельки, пальцами. – Уэйд Джексон, лауреат премии «Дизайн Дейли Диспетч». Для кого снимаешь?

– Я фрилансер, сэр, – ответил я. – Надеялся наняться фотографом в экспедицию. Но, наверно, вы уже заняли место.