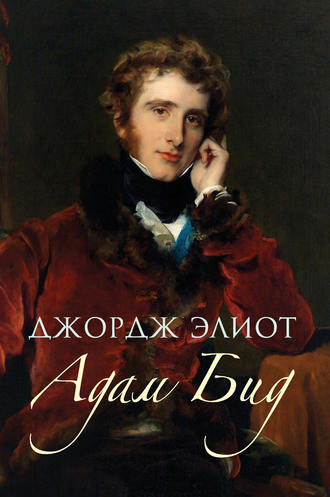

Джордж Элиот

Адам Бид

– Адам еще не дотрагивался до ужина с тех пор, как пришел домой, – сказала Лисбет. – А ты, я думаю, поужинал у каких-нибудь методистов.

– Нет, матушка, – сказал Сет. – Я еще не ужинал.

– Ну, так ступай, – сказала Лисбет. – Но не ешь картофеля, потому что Адам, может быть, поест, если ужин останется тут на столе. Ведь он любит картофель в соусе. Но он был так опечален и рассержен, что не хотел есть, а я-то и положила его ведь только для него. Он уж снова грозится уйти, – продолжала она, хныкая. – И я почти уверена, что он уйдет куда-нибудь на рассвете, прежде чем я встану, и вовсе не предупредивши меня о том, и никогда не возвратится опять, если уж он однажды уйдет, уж лучше не было бы никогда у меня сына… Ведь он не похож ни на какого другого сына своею ловкостью и проворством… И господа-то обращают на него такое внимание, ведь он такой высокий и стройный, словно тополь… И мне-то расстаться с ним и никогда более не увидеть его!

– Полно, матушка! К чему горевать понапрасну, – сказал Сет, утешая ее. – Ты не имеешь почти никаких оснований думать, что Адам уйдет из дому; напротив того, ты имеешь больше оснований думать, что он останется с тобою. Он, может быть, и скажет такую вещь в сердцах, и его надо извинить, если он иногда бывает сердит, но его сердце никогда не позволит ему уйти из дому. Вспомни, как он поддерживал нас всех, когда мы были в затруднительном положении: он отдал сбереженные им деньги для того, чтоб выкупить меня из солдат, и покупал своими заработками лес для отца, между тем как он мог бы извлечь много пользы из своих денег для самого себя, между тем как многие из молодых людей, подобных ему, давно бы уж женились и завелись своим домом. Он никогда не переменится и не бросит своего собственного дела и никогда не покинет родных, поддержание которых было целью его жизни.

– Не говори мне о женитьбе, – сказала Лисбет, снова заплакав. – Вся его душа лежит к этой Хетти Соррель, которая не сбережет ни одного пенни и которая всегда будет задирать голову перед его старой матерью. И если подумаешь, что он мог бы иметь Мери Бердж, быть принятым в компаньоны и сделаться великим человеком и иметь, как мистер Бердж, подчиненных себе работников… Долли столько раз уж говорила мне об этом… Если б он не привязался всем сердцем к этой девчонке, от которой столько же пользы, сколько и от левкоя на стене. Ведь он такой мастер писать и считать, а занимается таким вздором!

– Но, матушка, ты знаешь, что мы не можем любить именно тех, кого хотят другие люди, никто, кроме Бога, не может управлять сердцем человека. Я сам очень желал бы, чтоб Адам сделал другой выбор, но я не стал бы упрекать его за то, чему он помочь не может. А кто знает, может, он и старается преодолеть это. Но он не любит, чтоб с ним говорили об этом предмете, и я могу только молить Господа, чтоб он благословил его и руководил им.

– Ну, да, конечно, ты всегда готов молиться, но я не вижу, чтоб молитвы принесли тебе много пользы. Ты не заработаешь вдвое к нынешнему Рождеству. Методисты не сделают из тебя и полчеловека такого, как брат, даром что те считают тебя способным сделаться проповедником.

– То, что ты говоришь, отчасти и правда, матушка, – сказал Сет кротко. – Адам гораздо выше меня; он сделал для меня столько, сколько я никогда не буду в состоянии сделать для него. Бог распределяет таланты между людьми, как он находит добрым. Но ты не должна унижать молитвы. Молитва, может быть, не приносит денег, но она приносит нам то, чего мы не можем купить ни на какие деньги, – власть удерживаться от греха и покоряться воле Божьей, что бы ни было угодно ему ниспослать на нас. Если б ты захотела просить Бога о помощи и веровать в его милосердие, ты не стала бы так беспокоиться о суетных вещах.

– Беспокоиться? Я думаю, что я имею право беспокоиться. Тебе хорошо говорить, что мне нечего беспокоиться. Ты, пожалуй, отдашь все, что зарабатываешь, и не станешь беспокоиться о том, чтоб отложить что-нибудь на черный день, и если б Адам был так же спокоен, как ты, он никогда не имел бы денег, чтоб заплатить за тебя. Не заботься о завтрашнем дне – да, не заботься! – вот что ты говоришь всегда, и что же выходит из этого? И приходится вот Адаму заботиться о тебе!

– Таковы слова Священного Писания, матушка! – сказал Сет. – Это не значит, что мы должны лениться. Это значит, что мы не должны заботиться чересчур и мучить самих себя тем, что может случиться завтра, но должны исполнять нашу обязанность и остальное предоставить воле Божьей.

– Ну да, вот ты говоришь так всегда: ты всегда делаешь целый гарнец твоих собственных слов из пинты выражений Священного Писания. Я не вижу, каким образом ты можешь знать, что все это значит «не заботиться о завтрашнем дне». И если в Священном Писании помещается так много и ты знаешь все, что там есть, то я удивляюсь, почему, выбирая оттуда тексты, ты не выбираешь оттуда текстов получше, таких, которые бы не значили больше, чем они говорят. Адам ведь не выбирает же ничего подобного. Вот я могу понимать текст, который он приводит всегда: «Бог помогает тем, которые помогают себе сами».

– Нет, матушка, – сказал Сет, – это не текст из Священного Писания, это из книги, которую Адам нашел в одном книжном ларе в Треддльстоне. Она была написана человеком известным, но уж чересчур привязанным к свету, кажется. Несмотря на то, это изречение отчасти справедливо, ибо Священное Писание говорит, что мы должны трудиться вместе с Богом.

– Да, но откуда же знать мне это? Оно звучит словно текст. Но что с тобою, родной? Ведь ты почти ничего не ел. Неужели ты не осилишь ничего, кроме этого кусочка овсяного пирога? И ты так бледен, как кусок свежей ветчины. Скажи, что с тобой?

– Не стоит и говорить об этом, матушка! Я не голоден, вот и все. Я вот опять взгляну, что Адам… не даст ли он мне теперь поработать над гробом?

– Не хочешь ли теплого супу? У меня есть капля его, – сказала Лисбет, материнское чувство которой теперь восторжествовало над ее естественною привычкою. – Я в одну минуту разожгу две-три лучинки.

– Нет, матушка, благодарю тебя, ты очень добра, – сказал Сет с чувством и, ободренный этим порывом нежности, продолжал: – Дай мне помолиться вместе с тобою за отца, за Адама, за всех нас: это успокоит тебя, может быть, более, нежели ты думаешь.

– Хорошо. Мне нечего говорить против этого.

Хотя Лисбет в своих разговорах с Сетом всегда охотно становилась на отрицательную сторону, она, однако ж, как-то неясно сознавала, что его набожность заключала в себе некоторое спокойствие и безопасность и избавляла ее от излишних духовных забот в отношении к ней самой.

Итак, мать и сын вместе стали на колени, и Сет молился за бедного заблудшего отца и за тех, которые грустили о нем дома. И когда он дошел до того места, где просил, чтоб Адаму никогда не было суждено перенести своего крова в отдаленную страну, но чтоб его присутствие услаждало и успокаивало его мать во все дни ее земного странствования, то готовые слезы Лисбет полились снова, и она принялась громко рыдать.

Когда они встали, то Сет опять пошел к Адаму и сказал:

– Не хочешь ли прилечь хоть на часок или на два, и дай мне поработать в это время.

– Нет, Сет, нет. Пошли матушку спать и отправляйся сам.

Между тем Лисбет осушила глаза и последовала за Сетом, держа что-то в руках. Это было темно-желтое глиняное блюдо, заключавшее в себе жареный картофель, пропитанный соусом, и кусочки мяса, которые она нарезала и смешала с картофелинами. Это были дорогие времена, когда пшеничный хлеб и свежее мясо были редким кушаньем для рабочего народа. Она с некоторой робостью поставила блюдо на скамейке возле Адама и сказала:

– Ты можешь взять кусочек-другой, пока работаешь. Я принесу тебе еще воды.

– Да, матушка, сделай милость, – сказал Адам ласково. – Я беспрестанно хочу пить.

Через полчаса все в доме стихло: не было слышно никакого звука, кроме громкого стука старых суточных часов и звона адамовых инструментов. Ночь была чрезвычайно тиха: когда Адам отворил в двенадцать часов дверь и взглянул на улицу, то движение, казалось, было единственно лишь в горевших блестящих звездах, каждая былинка предавалась покою.

Физическая поспешность и усилия обыкновенно оставляют наши мысли на волю нашим чувствам и воображению. Так было в эту ночь с Адамом. В то время, когда сильно работали его мускулы, его голова, казалось, находилась в таком же бездействии, как голова зрителя диорамы: сцены грустного прошлого времени и, по всему вероятию, грустного будущего плыли перед ним и в быстрой последовательности уступали место одна другой.

Он видел, как будет завтра утром, после того когда он снесет гроб в Брокстон и придет опять домой позавтракать: может быть, его отец будет уже дома, стыдясь встретить взгляд своего сына. Вот он сидит и кажется старее и дряхлее, нежели казался последним утром. Он опустил голову и рассматривает плиты, из которых сделан пол, между тем как Лисбет спрашивает его, знает ли он, как поспел гроб, от которого он убежал и который бросил не готовым, ибо Лисбет всегда первая произносила слово упрека, хотя она плакалась на строгость Адама в отношении к отцу.

«Так это и будет идти все хуже да хуже, – думал Адам, – ведь нельзя снова скользить вверх на холм, нельзя и остановиться, если уж раз начнешь спускаться».

Потом вспомнилось ему время, когда он был мальчиком и обыкновенно бегал около своего отца, гордясь, что его брали на работу, и гордясь еще более, когда слышал, что его отец, хвастаясь, говорил своим товарищам-работникам: «А ведь парнишка-то имеет необыкновенные способности к плотничьему мастерству». А что за славный, деятельный человек был его отец в то время! Когда Адама спрашивали, чей был он сын, он чувствовал некоторое отличие, когда отвечал: «Матвея Бида». Он был уверен, что Матвея Бида знали все: не он ли сделал эту мастерскую голубятню в священническом доме в Брокстоне? То было счастливое время, особенно когда Сет, который был тремя годами моложе, также начал ходить на работу и Адам начал быть учителем, будучи в то же время и учеником. Потом наступили дни горя, когда Адаму перешло за тринадцать лет и Матвей начал шататься по шинкам, а Лисбет начала плакать дома и изливать свои жалобы в присутствии сыновей. Адам живо помнил ночь стыда и грусти, когда впервые увидел своего отца совершенно диким и бессмысленным, отрывисто оравшим песню между своими пьяными товарищами в «Опрокинутой телеге». Он уже убежал однажды, когда ему было только восемнадцать лет: он бежал в утренние сумерки, с небольшим синим узелком на плечах и своею книгою для измерений в кармане, и решительно сказал себе, что не может долее переносить домашних огорчений. Он решился идти и искать счастья, слегка втыкая свою палку на перекрестках и направляя шаги в ту сторону, куда она упадет. Но когда он дошел до Стонигона, мысль о матери и Сете, оставшихся дома испытывать горе без него, стала неотступно преследовать, и решимость покинула его. Он вернулся домой на другой же день, но горе и ужас, которые испытала его мать в продолжение этих двух дней, преследовали его с того времени постоянно.

«Нет! – решил теперь Адам про себя. – Этому уж не бывать опять. Ведь мне придется плохо в то время, когда будут взвешиваться мои деяния, если тогда моя бедная старуха мать будет не на моей стороне. Моя спина довольно широка и довольно сильна; я поступил бы, как трус, если б ушел и оставил тех переносить бремя, которые более нежели вдвое слабее меня. „Те, которое сильны, должны переносить слабости тех, которые слабы, а не творить себе угодное“. Вот текст, не нуждающийся в пояснении: он светит собственным своим светом. Довольно ясно, что вы идете ошибочной дорогой в этой жизни, если гоняетесь за тем и за другим ради того только, чтоб сделать себе угодное и приятное. Свинья может, сунув морду в корыто, не думать ни о чем вне корыта; но если в тебе есть человеческое сердце и душа, то ты не можешь быть покоен, делая себе постель, а остальным предоставляя лежать на камнях. Нет, я никогда не высвобожу выи из-под ярма, никогда не допущу, чтоб бремя тащили слабые. Отец – тяжелый крест для меня, и, может быть, мне придется нести этот крест еще много лет. Но что ж делать! Я крепок здоровьем, мои члены сильны, мой дух тверд для того, чтоб переносить это».

В эту минуту раздался резкий удар в дверь, нанесенный, казалось, ивовым хлыстиком, и Джип, вместо того чтоб залаять, что, конечно, следовало ожидать, издал громкий вой. Адам, внезапно встревоженный, быстро подошел к двери и отворил ее. Не видно было ничего; все было тихо, как за час тому назад, когда он отворял дверь. Листья были неподвижны, и блеск звезд открывал тихие поля по обеим сторонам ручейка, совершенно лишенные всякой видимой жизни. Адам обошел вокруг дома и все-таки не увидел ничего, кроме крысы, стремглав бросившейся в дровяной подвал, когда он проходил. Он снова вошел в дом, удивляясь. Звук был такой странный, что в ту минуту, когда Адам услышал его, этот звук вызвал в нем мысль о том, что по двери ударили ивовым хлыстиком. Он не мог не содрогнуться, вспомнив, как часто говорила ему мать, что совершенно такой звук служит знаком, когда кто-нибудь умирает. Адам не принадлежал к числу людей суеверных без всякого основания, но вместе с кровью ремесленника в нем текла кровь крестьянина, а крестьянин не может не верить в суеверие, основанное на предании, подобно тому, как лошадь не может не дрожать, когда видит верблюда. Кроме того, он обладал тем умственным соображением, которое в одно и то же время бывает весьма смиренно в области таинственности и смело в области знания: его отвращение к доктринерной религии происходило столько же от глубокого благоговения к откровенной религии, сколько от его твердого здравого смысла, и он часто удерживал доказательный спиритуализм Сета, обращаясь к нему с следующими словами: «Э, это великая тайна, и ты знаешь об этом очень мало». Таким образом, Адам был в то же время и проницателен, и легковерен. Если обваливалось новое строение и ему говорили, что это произошло по Божьей воле, то он сказал бы непременно: «Может быть, но крыша и стены не находились друг к другу в верном отношении, иначе не могло бы развалиться», и все-таки он верил в сновидения и предвещания, и вы видели, что он содрогнулся при мысли об ударе ивовым хлыстиком.

Но он имел лучшее противоядие от воображаемого страха в необходимости продолжать свою работу, и в продолжение следующих десяти минут его молоток стучал так безостановочно, что другие звуки, если они только были, были им заглушаемы. Несмотря на то наступила пауза, когда он должен был поднять линейку, и тогда снова раздался странный удар и снова завыл Джин. Адам подскочил к двери, не теряя ни секунды, но снова все было тихо, и блеск звезд показывал, что перед избою не было ничего, кроме покрытой росою травы.

Адам с минуту с беспокойством подумал об отце; но в последние годы он никогда не возвращался домой в позднее время из Треддльстона, и можно было весьма основательно предполагать, что он в то время просыпал свой хмель в «Опрокинутой телеге». Кроме того, для Адама мысль о будущем была так неразлучна с горестным призраком его отца, что опасение рокового события, которое могло случиться с ним, вытеснялось глубоко врезавшеюся боязнью при его постепенном унижении. Его следующая мысль заставила его снять башмаки и осторожно подняться вверх по лестнице, для того чтоб послушать у дверей спальни. Но Сет и его мать дышали правильно.

Адам сошел вниз и опять принялся за работу, подумав:

«Я больше не отопру дверей. К чему еще высовываться, для того чтобы увидеть звук! Может, нас окружает мир, которого мы не можем видеть, но ухо проницательнее глаза и по временам схватывает звук, принадлежащий другому миру. Есть люди, думающие, что они и видят этот мир, но по большей части глаза таких людей не слишком-то годятся к чему-либо другому. По мне, так лучше посмотреть, верна ли отвесная линия, нежели пойти отыскивать привидение».

Подобные мысли становятся тверже и тверже, когда дневной свет гасит свечи и птицы начинают петь. Скоро красный солнечный свет заиграл на медных гвоздях, образовывавших начальные буквы на крышке гроба, и все остававшиеся в сердце Адама предчувствия, возбужденные странным звуком, исчезли, получив удовлетворение в том, что дело было окончено и обещание искуплено. Адаму не нужно было звать Сета, ибо последний уже шевелился наверху и тотчас же сошел вниз.

– Ну, брат, – сказал Адам, когда вошел Сет, – гроб готов, и мы можем нести его в Брокстон и возвратиться домой еще раньше половины седьмого. Я только съем кусочек овсяного пирога, а потом и в путь.

Вскоре гроб был поднят на высокие плечи двух братьев, и они в сопровождении Джипа, шедшего за ними по пятам, отправились в путь, выйдя с небольшого дровяного двора на дорогу, пролегавшую позади дома. До Брокстона по другую сторону покатости было всего около полторы мили, и путь братьев извивался по прелестным тропинкам и чрез поля, где бледная жимолость и дикие розы, росшие около изгороди, наполняли воздух благоуханием и где птицы чирикали и заливались трелью на высоких, покрытых листьями ветках дуба и вяза. То была чудно смешанная картина – свежая юность летнего утра с райскою тишиной и прелестью, бравая сила двух братьев в поношенной рабочей одежде и длинный гроб на их плечах. Их последний отдых был у небольшой фермы перед деревнею Брокстон. К шести часам работа была кончена, гроб заколочен, и Адам и Сет находились уже на пути домой. Они избрали кратчайший путь, который вел чрез поля и через ручеек к дому с лицевой стороны. Адам не сообщил Сету, что случилось ночью, но сам он все еще находился под впечатлением случившегося и потому сказал:

– Сет, если отец не возвратится домой после нашего завтрака, я думаю, ты поступил бы хорошо, если б отправился в Треддльстон и поискал его… Кстати, ты можешь купить мне там и медную проволоку, которая мне нужна. Это ничего, что ты потеряешь лишний час, – мы можем наверстать впоследствии. Как ты думаешь об этом?

– Я согласен, – сказал Сет. – Но посмотри-ка, что за тучи собрались с тех пор, как мы вышли? Я думаю, что пойдет сильный дождь. Это будет дурно для уборки сена, если поля будут снова затоплены. Ручей теперь полон, и воды в нем много; если дождь пойдет еще один день, то вода покроет доску, и нам придется тогда делать порядочный круг, чтоб попасть домой.

Они в то время пересекали долину и шли по пастбищу, по которому протекал ручей.

– Что там такое торчит у ивы? – продолжал Сет, ускоряя шаги.

Сердце Адама сжалось от тягостного предчувствия: неопределенное беспокойство об отце заменилось большим страхом. Он не отвечал Сету, но побежал вперед, предшествуемый Джипом, который начал лаять с беспокойством. В две минуты он был уже у моста.

Так вот что значило предзнаменование! И седовласый отец, о котором только за несколько часов перед тем Адам думал с некоторой жестокостью в той уверенности, что отец проживет еще довольно долго и будет для него предметом больших беспокойств, в то самое время, может быть, боролся со смертью в этой воде. Вот была первая мысль, как молния, озарившая совесть Адама, прежде нежели он успел схватить за куртку и вытащить высокое тяжелое тело. Сет уж был подле него, помогая ему, и когда оба сына вытащили тело на берег, то в первые минуты стали на колени и с немым ужасом смотрели на безжизненные стеклянные глаза, забывая, что им нужно было действовать, забывая все на свете перед отцом, который лежал перед ними мертвый. Адам первый прервал молчание.

– Я побегу к матери, – сказал он громким шепотом, – и возвращусь в одну минуту.

Бедная Лисбет была занята приготовлением завтрака для своих сыновей, и похлебка их, стоявшая на огне, начинала уже закипать. Кухня хозяйки могла во всякое время служить образцом чистоты, но в это утро Лисбет более обыкновенного старалась придать очагу и обеденному столу приличный и заманчивый вид.

– Ведь оба они устанут и проголодаются, мои голубчики, – говорила она вполголоса, мешая похлебку. – Неблизкое место Брокстон, да и каково-то идти по открытой горе… да еще с этим тяжелым гробом. Э! а ведь он стал теперь еще грузнее с бедным Бобом Толером. Зато я сегодня сварила похлебки-то побольше всегдашнего. Может, придет и отец и захочет после поесть. Не то что он много съест похлебки… Он, вишь вот, бросает полшиллинга на эль, а на похлебке так старается сберечь и полпенса… вот как он выдает мне деньги… да я и не раз говорила ему про это и опять скажу ему еще сегодня. Ах, бедняжка! ведь он слушает меня довольно спокойно, надо сказать правду.

Но в то время Лисбет услышала тяжелый звук шагов по лугу и, быстро повернувшись к дверям, увидела входившего Адама. Его лицо было так бледно и искажено, что она громко вскрикнула и бросилась к нему, прежде чем он успел произнести хоть слово.

– Полно, матушка, – сказал Адам хриплым голосом, – не пугайся. Отец упал в воду. Может, нам удастся еще привести его в себя. Сет и я принесем его тотчас домой. Достань одеяло и нагрей его перед огнем.

На деле Адам вовсе не сомневался, что отец был мертв, но он знал, что не было другого средства подавить сильную, выражающуюся жалобами печаль матери, как только заняв ее каким-нибудь действительным делом, в котором заключалась надежда.

Он побежал назад к Сету, и оба сына, пораженные до глубины души горем, безмолвно подняли тяжесть. Широко открытые стеклянные глаза были серы, как Сетовы, и с кроткою гордостью смотрели некогда на мальчиков, перед которыми впоследствии Матвей не раз опускал со стыдом голову. Чувства, преобладавшие в сердце Сета при этой внезапной потери отца, были страх и горесть; мысли же Адама стремительно возвращались к прошедшему потоком сожаления и раскаяния. Когда пришла смерть, великая примирительница, то мы никогда не раскаиваемся в своей нежности к покойнику – а в своей суровости к нему.