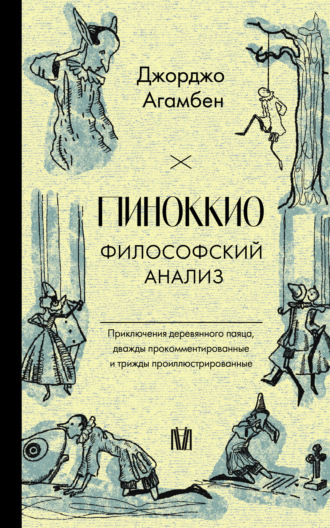

Джорджо Агамбен

Пиноккио. Философский анализ

«Жил-был…

– Король! – тут же воскликнут мои юные читатели.

– Нет, ребята, вы не правы. Жил-был обрубок полена».

Манганелли не ошибается, видя в этом «незадавшемся начале» своего рода провокацию. Если формула «жил-был» – это «главная дорога, дорожный знак, кодовое слово, открывающее дверь в мир сказки», в случае с Пиноккио «дорога ведет не туда, знак указывает на неверный предмет, а слово исковеркано». Сказочник Коллоди пускает читателя в волшебное пространство, но его сказка тут же перестает быть собой; она «трагическим образом несовместима с другой, чудесной и древней страной, которая становится сказочной благодаря сиянию золотого обруча на голове короля». Возможно, мы даже имеем дело с «попыткой убить сказку».

За много лет до этого Коллоди уже использовал аналогичный прием: в новелле, написанной специально для газеты «Фонарь», которой он тогда заведовал[19], он тоже высмеял традиционный сказочный зачин – если не с целью «убить сказку», то, по крайней мере, чтобы противопоставить ей свою историю. «Я не начну рассказывать вам, мои дорогие читатели, свою новеллу так, как делают это служанки: “Жил-был король”. Хотя бы потому, что в те времена не было никаких королей, а как тогда жилось – лучше или хуже, – мне неизвестно. Если же вы хотите это узнать – прочитайте мою историю и сами найдите в ней ответ». В общем, создается чувство, что король – основополагающий, но при этом отсутствующий элемент.

С фигурой Короля (с большой буквы) у автора «параллельного» комментария особые отношения, о чем свидетельствуют полные терзаний страницы, которые он посвятил этому персонажу в одноименном тексте из книги «Последующим богам»[20]. В нем Манганелли напрямую отождествляет себя с Королем и пытается всеми возможными способами истолковать специфические способы его несуществования. Король сам принял это решение и отказался быть, поскольку узнал, что «не-бытие – особая, присущая ему неприкосновенная форма бытия». Если же мы все-таки попытаемся следовать изначальной гипотезе комментатора о том, что сказка о деревянном человечке имеет особый литературный статус, то можем прийти к весьма неутешительным выводам. История Пиноккио – сказка, которая начинается с отказа от собственной природы. «Жил-был обрубок полена» – это не сказочный зачин, тем более что за ним сразу же следует уточнение: речь не о каком-то особенном, ценном и дорогом дереве, а о «простом обрубке полена вроде тех, которые зимой подкладывают в печь и в камин, чтобы разжечь огонь и протопить комнату». Упоминание такой до крайности обыденной обстановки резко переносит повествование из волшебной страны в мир реалистического очерка, которому идеально соответствуют две игрушечные, похожие на статуэтки и совсем не сказочные фигуры: мастер Антонио по прозвищу Вишня и Джеппетто, он же Кукурузная лепешка. И все же сказка, от которой автор только что открестился, снова врывается обратно, ведь обрубок полена оказывается самым чудесным из всех волшебных существ, когда-либо придуманных писателями.

Роман Якобсон и Петр Богатырев в своем образцовом исследовании «Фольклор как особая форма творчества» выстраивают глубинную оппозицию между мифом как устной культурой и литературным творчеством, то есть письмом, в виде лингвистического противопоставления: язык (langue) и речь (parole). Фольклорное творчество, к коему по праву принадлежит волшебная сказка, – явление всеобщего языка (langue), и исполнитель такого произведения воспринимает и передает его в обезличенном виде, даже если он сам сильно видоизменяет его в процессе воспроизведения. Для автора же литературного произведения текст – реализация индивидуального речевого акта (parole), который должен каждый раз придумываться с нуля и предполагает существование не только исполнителя, но и автора.

Осознанно или нет, но Коллоди с удивительным мастерством разыграл эту партию, поместив свое создание между мифом и литературой, сказкой и новеллой (или же повестью). Он вручает читателю сказку, которая вовсе и не сказка[21], и даже не басня, и повесть, которая вовсе и не повесть, потому что она оказывается куда более волшебной, чем любое произведение подобного жанра. Возможно, популярность этой книги – а за несколько лет было продано целых семьсот тысяч экземпляров! – объясняется именно смелостью автора, который ставит под сомнение вроде бы общепринятое противопоставление мифа литературе и напоминает нам, что они не отдельные субстанции, а всего лишь два полюса магнитного поля, объединяющего воображение и язык. То, что главный герой – не животное и не человек, а деревянная кукла, идеально соответствует гибридной природе текста, повествующего о его приключениях.

Итак, что такое сказка, небылица, басня? По-гречески она обозначается словом ainos или же куда более привычным нам mythos. Именно это понятие – «миф» – применяет к ней Сократ в платоновском диалоге «Федон». Незадолго до смерти мыслитель упоминает, что наряду с музыкой и философией есть некий особенный род поэзии, творение «мифов», а затем называет имя человека, придумавшего этот жанр – басню: речь, конечно же, об Эзопе. Философ рассказывает Кебету и собравшимся вокруг друзьям о сне, который он не раз видел и который принимал то одну, то другую форму, однако он всегда слышал в нем голос, упорно твердивший: «Сократ, твори и трудись на поприще Муз»[22]. Сначала ему показалось, будто сон подгонял его, как бегуна на дистанции, подталкивал делать то, чем он уже и так занят, поскольку он считал философию высшей формой искусства. Но затем, немного поразмыслив, он убедился, что голос из сна требовал иного: он должен отныне сочинять произведения, более понятные простым людям, и Сократ не смог ослушаться. «И вот первым делом я сочинил песнь в честь того бога, чей праздник тогда справляли, а почтив бога, я понял, что поэт – если только он хочет быть настоящим поэтом – должен творить мифы (mythos), а не рассуждения (logous). Сам же я даром воображения (mythologikos) не владею, вот я и взял то, что было мне всего доступнее, – Эзоповы басни. Я знал их наизусть и первые же, какие пришли мне на память, переложил стихами».

Какие именно басни – нам неизвестно. Несколько раньше, до этого фрагмента, Сократ, растирая занывшие от кандалов[23] ноги, все же некоторым образом высказался о природе басни, пусть и не дал ей определение. Он заметил, что физическая боль, которую он испытывал, постепенно сменилась противоположным ощущением – удовольствием. «Что за странная это вещь, друзья, – то, что люди зовут приятным! И как удивительно, на мой взгляд, относится оно к тому, что принято считать его противоположностью, – к мучительному! Вместе разом они в человеке не уживаются, но, если кто гонится за одним и его настигает, он чуть ли не против воли получает и второе: они словно срослись в одной вершине. Мне кажется, – продолжал он, – что, если бы над этим поразмыслил Эзоп, он сочинил бы басню о том, как бог, желая их примирить, не смог, однако ж, положить конец их вражде и тогда соединил (synepsen) их головами. Вот почему, как появится одно – следом спешит и другое. Так и со мной: прежде ноге было больно от оков, а теперь – вслед за тем – приятно».

Возможно, Аристотель вспомнил именно этот пассаж из «Федона», когда давал определение загадке, поскольку сам термин ainigma родственен одному из названий басни – ainos. Он заметил, что загадка «увязывает вместе невероятные вещи, при этом рассказывая о вещах вполне существующих»: и в этом отрывке он использует тот же глагол, что и Сократ, применительно к мучению и удовольствию – synapsai. То же самое происходит в «Риторике», когда Аристотель помещает басню в один ряд с примерами, сравнениями и притчами, то есть с фигурами речи, основанными на аналогии, которая улавливает сходство там, где его как будто бы нет. В любом случае те слова, что Платон вкладывает в уста Сократу, означают следующее: структура басни строится на переворачивании, превращении некоего элемента в свою противоположность, на такой единосущностной двоякости, что невозможно из этой двоицы вычленить что-то одно, исключив второе.

В двух придуманных Платоном баснях или, лучше сказать, мифах (о цикадах из «Федра» и рождении Эроса в «Пире») также в равной мере присутствуют двойственность и переворачивание. Восторг и удовольствие от пения, которые испытывали цикады, оборачиваются смертью от истощения, ведь они забывали есть и пить. А Эрос, или Эрот, обязан своим происхождением лишь последовательности неведомо как связанных между собой противоположностей: бедный – богатый, невежественный – ученый, смертный – бессмертный. Схожим образом в баснях Эзопа хорошее в конце концов порождает плохое, и каждое действие приводит к результату, полностью обратному тому, который предполагался изначально. Осел обряжается в львиную шкуру, чтобы напугать лису, но выдает себя характерным ревом; звездочет падает в колодец, потому что упорно желает глядеть только на небесные светила и не смотрит под ноги; осел, возжелавший питаться росой и уподобиться цикадам, умирает от голода.

Неудивительно, что сказка о Пиноккио, во многом напоминающая басню, как и те, которые представлял себе Сократ, от начала до конца развивается как череда внезапных переворачиваний, непрекращающихся переходов от одной крайности к другой. Все благие намерения оборачиваются хулиганскими проделками, все несчастья и беды оканчиваются избавлением и спасением. Поэтому в результате, если прибегнуть к завершающей формуле Эзоповых басен (o mythos deloi – дословно: «басня раскрывает [истину]»), единственная мораль состоит в том, что ничто не является тем, чем оно нам представляется: дерево – не дерево, друг – не друг, осел – не осел, фея – не фея, сверчок – не сверчок; все изменяется, все постоянно принимает разные формы.

Писательница Кристина Кампо[24], которую автор «параллельного» комментария называет величественной, в своих фантастических рассуждениях о сказке не упоминает об истории Пиноккио. Она помещает этот жанр в «срединные земли <…> между испытанием и освобождением», место, где «добро и зло меняются обличьями», а также определяет суть сказочного героя через его одновременную принадлежность к двум мирам, в одном из которых он должен суметь неким образом, буквально на просвет, разглядеть другой; в этих фрагментах невозможно не вспомнить о чудесной деревянной кукле. Именно это особенное положение персонажа (будет слишком смело назвать его здесь героем в полном смысле слова), его пребывание между вселенными дает ключ к пониманию сказки и вместе с тем позволяет определить, как он связан с процессом инициации.

Во время этого обряда происходит следующее: нечто человеческое и земное – жизнь отдельного индивида – выступает проводником для некоего сверхчеловеческого, божественного свершения, в котором испытуемый принимает участие. Повторим: вопреки эзотерической интерпретации, речь идет не о тайном знании, а о своеобразном переживании, «страсти» – в изначальном, библейском значении этого слова[25]. «Посвященные, – пишет Аристотель в одном из пассажей утраченного диалога “О философии”, – должны не чему-то научаться (mathein ti), а испытывать страсти (pathein) и, после того как обретут эту способность, быть готовыми к ним». То же касается и главного героя сказки: проходя через удивительные перипетии и события, он не постигает ни новых учений, ни более сложной науки, он лишь испытывает различные чувства и потрясения, суть которых то и дело ускользает от него. Более того, если мы продолжим попытки охарактеризовать сказку через тему инициации, то придем вот к какому выводу. Пиноккио не прозревает «высший мир», точно «глядя на просвет», как предполагает Кристина Кампо, не подчиняется «его подспудным законам, что выражаются либо в принимаемых героем решениях, либо в отказе»; он скорее пытается избежать инициации или же ощущает ее как наложенное заклятье. Именно чары отнимают у него дар речи, и вместе с тем эта заколдованность рассеивает завесу тайны, она позволяет герою, точно в приступе неосознанного хождения во сне, полностью довериться маленьким магическим хитростям. Пиноккио не проходит обряд посвящения, даже став мальчиком: об опыте, пережитом ранее в оболочке куклы, он может сказать только одно: «Каким я был несуразным (или – смешным и нелепым), когда был куклой». Смех и нелепица – вот и все: точно в каком-то фарсе или дурацкой шутке, в которых не нужно искать смысл.

Карл Кереньи, а затем Райнхольд Меркенбах[26] доказали, что между языческими мистериями и античным романом существует генетическая связь и, если развернуть эту мысль до конца, второй напрямую восходит к первым. В романе, как и в священных празднествах, жизнь отдельно взятого человека согласуется с божественным (или в любом случае вышестоящим) началом: таким образом, испытания, выпавшие на чью-либо долю, и внезапные повороты судьбы приобретают особенное значение и таинственный облик. Участник Элевсинских мистерий в полутьме наблюдал, как перед ним разыгрывают похищение Аидом Коры-Персефоны, а затем ее весеннее возвращение из подземного мира, и благодаря этому действу догадывался, что и в его жизни есть надежда на спасение. Так же и читатель, который при свете лампы взволнованно следит за сюжетом романа, сплетенном вокруг главного героя, в определенном смысле участвует в его судьбе, вписывает свою жизнь в таинство мистерии. Само собой, инициация в романе не допускает нас к скрытому и священному, ведь он может повествовать и о жизни, которая полностью растеряла остатки загадочности, например как в случае Эммы Бовари. Впрочем, даже здесь некое откровение все же присутствует, пусть и довольно жалкое, раскрывающее нам лишь обыденность и показное мотовство.

Как же рассматривать повесть о Пиноккио с этой точки зрения? Итало Кальвино со свойственной ему проницательностью предположил, что на самом деле перед нами плутовской роман в миниатюре: «Книга о скитаниях и голоде, о низкосортных трактирах, легавых и виселицах». Если все так, наш деревянный человечек – отъявленный плут, доведенное до гротеска воплощение Ласарильо с Тормеса[27], Гусмана де Альфараче[28], Симплициссимуса[29] и Жиль Бласа[30]. Само собой разумеется, что его приключения, равно как и мытарства пикаро, – вереница нескончаемых бедствий, но Пиноккио – плут в более глубоком, скрытом смысле этого слова. Америко Кастро заметил, что истоки пикарески как жанра кроются в противоречивом и сложном положении тех евреев, которые после высылки из Испании представителей их народа обратились в христианство, чтобы остаться в стране, и Матео Алеман, автор «Гусмана», и Фернандо де Рохас, написавший «Селестину»[31], были именно из них. Ученый связал эту деталь с важнейшей, на его взгляд, чертой испанского характера: умению жить, лишая жизнь всякого смысла и отказываясь проживать ее (vivir desviviéndose). Как и пикаро, Пиноккио может существовать только избегая существования, упорно отсутствуя в нем и удирая от него. Как же тогда будет выглядеть инициация, ведущая героя не к жизни, а к не-жизни? Если на этот вопрос действительно можно было бы ответить, то это помогло бы нам раз и навсегда разобраться в сути странствий деревянной куклы и понять их значение. А может, и смысл всех человеческих странствий.

Коллоди терпеть не мог романы и повести (как и автор «параллельного» комментария, который признается, что испытывает к этому литературному жанру «чувство, больше похожее на отторжение, чем на скуку»). Особенно это касалось произведений его современников с претензией на остросоциальную тематику. Он надеялся, что однажды на его веку случится новый «доктор Сервантес», способный излечить общество от романной болезни, которую он считал подлинным недугом, к сожалению в то время еще бушевавшим в полную силу; а «находчивые врачеватели вроде Сервантеса появляются с гениальными решениями, лишь когда хворь сходит на нет». Может статься, Пиноккио и стал для Коллоди тем самым особым решением, которому суждено было вдохнуть новую жизнь в неуклонно стареющий жанр.

В любом случае считать ли «Пиноккио» романом – в том значении, как это принято в европейской литературе, – или нет, ясно одно: это не случайно написанный шедевр, как считал критик Пьетро Панкраци[32]. Коллоди действительно показывает, что умеет осознанно размышлять о форме своего письма: например, в одном необычном произведении, смешавшем в себе железнодорожный путеводитель и художественную прозу, он вкладывает в уста своему герою остроумную, отчасти пародийную теорию романа. Речь о «Паровозном романе» (Un romanzo in vapore) и о некоем упомянутом в нем профессоре Пальяно: если бы этот герой не придумал свой знаменитый лечебный сироп[33], мы бы могли назвать его изобретателем итальянского социального романа. По мнению этого ученого мужа, между его чудодейственным бальзамом и современным романом существует определенная связь, поскольку «все в этом мире – сироп» и во всяком искусстве (в том числе и в литературе) есть «свои рецепты и секреты». Главный секрет романиста состоит в первую очередь в том, чтобы его читатель не принялся зевать, не провалился в тоскливый сон, «ведь зачастую, поверьте мне, этот сон куда крепче, чем даже грезы самого непорочного человека». Нужно «знать, как пробудить в читателях любопытство, суметь тем или иным приемом приковать их к страницам книги, чтобы затем тянуть их за собой, как вереницу рабов, привязанных к колеснице воображения».

Далее следует пример романа, составленного по рецепту профессора Пальяно, и здесь нас ожидает несколько удивительных открытий. Во-первых, завязка первой главы сильно напоминает «неправильное» начало шестой главы «Пиноккио» (или же, напротив, правильное в прочтении Манганелли): «Стоял зимний вечер, холодный, темный, дождливый». «В отношении романов, – замечает профессор, – лучше всегда выбирать для действия плохую погоду». Рецепт романной микстуры довольно прост: каждую главу следует завершать внезапным восклицанием («Ах!») и, вместо того чтобы в следующей предложить заинтригованному читателю разумное объяснение, придумать новое неожиданное событие, которое, в свою очередь, закончится очередным междометием («Эх!»). Таким образом автор не даст читающему удовлетворить любопытство и продолжит в том же духе, то и дело «перескакивая с одного на другое <…> и утягивая за собой несчастного читателя, который в конце каждой главы будет пожимать плечами и восклицать: “Хм!”».