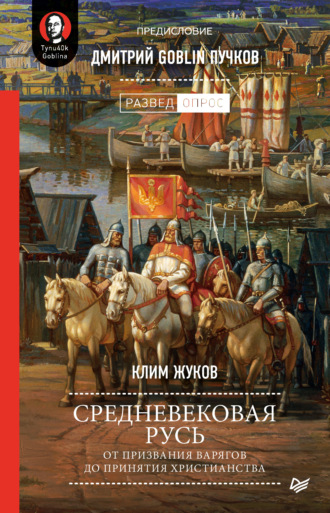

Дмитрий Goblin Пучков

Средневековая Русь. От призвания варягов до принятия христианства

Чем дальше от мест распространения зарубинецкой культуры, тем меньше изменений заметно в укладе жизни лесных племен. Объясняется это очень просто: чем дальше в лес, тем в большей безопасности чувствуют себя местные жители, а любые завоеватели, наоборот, неуверенно. Поэтому очень мало найдено городищ, то есть укрепленных поселений: гораздо разумнее не привлекать к себе внимание разного рода защитными стенами и башнями, а замаскироваться в антураже непроходимого леса. К тому же чем меньше вещей в обиходе, тем легче будет сняться с места и затеряться в лесу, если уж возникнет необходимость скрываться от каких бы то ни было завоевателей, на стороне которых явно будет перевес и в численности, и в умении воевать, и в организации, и в мотивированности.

Такой подход, конечно, гарантирует относительно спокойное существование, но при этом ведет к почти полному отсутствию развития материальной культуры. Действительно, поколение за поколением живя в глухом лесу, в маленьком поселении, весьма проблематично осуществлять какие-либо системные контакты с внешним миром. Археологические изыскания подтверждают, что очень большой период времени носители этих культур провели практически в «законсервированном» состоянии: они умудрялись жить неизменно, в соответствии с незыблемой традицией, буквально сотни лет.

Примерно ко II–IV векам н. э. появляются памятники культуры киевского типа. Как следует из названия, наиболее ранние и репрезентативные находки были сделаны на территории современного Киева. Много удачных раскопок было произведено в Среднем Поднепровье и в Белоруссии. Не забудем знаменитое, даже хрестоматийно известное Почепское селище.

В междуречье Днепра и Двины, на Смоленщине, расположилась так называемая тушемлинская культура: оттуда потом появились знаменитые кривичи, одни из инициаторов призвания варягов на Русь. Здесь, в южной лесной зоне, встречается большое количество селищ – это, опять же, небольшие углубленные жилища и бескурганные могильники с кремированными захоронениями.

В данной культуре, подобно тем, с которыми мы уже познакомились, селища крайне недолговечны, а это значит, что местное население было очень мобильно. В деталях быта наблюдается прямое генетическое родство всех вышеперечисленных археологических культур, несмотря на определенные различия между ними. Безусловно, в этом вопросе (как и в большинстве вопросов, связанных с археологией) многие выводы основаны только на предположениях, ибо данная тема очень сложна и к тому же вообще не освещена изнутри письменными свидетельствами.

Постепенно меняется облик керамических изделий, появляются биконические, тюльпановидные сосуды, которые пришли на смену примитивным, из раннего железного века, горшкам с плоским дном и стенками, уходящими прямо вверх. Получают распространение вещи римского типа – украшения с эмалью, орудия труда, оружие. Напомним, это II–IV века, значит, гунны еще не пришли, а сарматы с готами уже не беспокоят, потому что они рассеялись вдоль римских границ. Началась более-менее мирная жизнь, стала развиваться торговля.

Памятники культуры киевского типа, то есть протославянские, существуют рядом с памятниками так называемой черняховской культуры, носителями которой были, в числе прочих, готы – скорее всего, восточные германцы. Сложная система их взаимоотношений очень богато освещена исследователями, имеется несколько конкурирующих гипотез. Есть основания полагать, что эти самые протославяне и есть венеды. Многие археологи считают их именно славянами в полном смысле, хотя, как и в любом подобном вопросе, стопроцентной уверенности здесь быть не может. Эти люди в I–IV веках населяли территорию между финнами – феннами (одни из самых далеко расположенных лесных племен) и бастранами, которые являлись носителями зарубинецкой культуры в чистом виде. Кто такие бастраны, однозначно сказать сложно. Одни ученые причисляют их к кельтам, другие относят непосредственно к славянам. Валентин Седов, в частности, был склонен считать их прямыми родственниками славян. Возможно, они имеют родственное отношение к балтам.

Итак, на историческую сцену впервые выходят венеды. Данные археологии совпадают с письменными свидетельствами современников. Вспомним, что писал Тацит в I веке: «Венеды переняли многое из их нравов, ибо ради грабежа рыщут по своим лесам и горам…» Именно с венедами воевали готы Германарих и Винитарий. И видимо, от венедов происходят анты, то есть непосредственно славяне. А уже с IV века мы о них знаем от Приска Панийского.

Постзарубинецкие культуры и культуры раннего железного века, как мы выяснили, имели общий хозяйственный уклад. Скорее всего, состав семьи у них тоже был схож, если судить по размерам домиков: как правило, это были жилища весьма небольшие – 20–25 квадратных метров. Для сравнения: у их современников-скандинавов дома были просто чудовищных размеров, потому что в них жили большие, в несколько поколений, общинные семьи под руководством какого-нибудь старейшины. Кстати, скандинавские жилища сооружались из бревен и обкладывались огромными пластинами, нарезанными из торфа: получались тоже своего рода землянки, только вывернутые вверх.

Следующий этап этого масштабного процесса развития славянских народов – пражско-корчакская культура, занимающая обширный ареал: от окрестностей Праги до Средней Белоруссии и Поднепровья. То, что археологи называют памятниками пражско-корчакской культуры, соотносится с упоминаниями о склавинах и антах в письменных источниках. Для данной культуры характерны очень небогатые и небольшие временные поселения, неустойчивый погребальный обряд: хронологически это совпадает с V веком, то есть с гуннскими войнами. Тогда вновь стало неспокойно на границе ослабевшей Римской империи, западная часть которой практически развалилась. Наиболее воинственные и активные племена сочли себя вправе претендовать на тысячелетиями накопленные материальные богатства. Народы же, не объединенные в крупные государственные образования, такие как праславяне и ранние славяне, были вынуждены снова отодвигаться от римских границ.

У пражско-корчакской культуры есть родственники – колочинская и пеньковская культура. Различия между ними небольшие, и их без сомнений можно отнести к одному типу. Кроме того, по соседству существует несколько культур, которые, возможно, тоже являются родственными, но отличаются довольно ощутимо. Сама же пражско-корчакская культура достигает своего максимального распространения по Восточной Европе примерно к VII веку, доходя от Адриатики до Эльбы и даже до озера Ильмень (современная Новгородская область).

Если это и не напрямую пражско-корчакские памятники, то однозначно родственные им. Поэтому есть все основания считать ильменских словен уже совершенно нормальным славянским населением, ибо люди, населявшие данную территорию в VII веке, совершенно точно говорили на нормальном славянском языке (или на одном из его диалектов) и несли в себе заряд славянской культуры.

В то же время на южные археологические культуры славянского типа накатывает мощнейшая волна салтово-маяцкой культуры, которая доходит до Харькова: это хазары, представители Хазарского каганата. Кто они такие? Степные конные воины, зачастую очень тяжело вооруженные, которые принесли из Великой степи свой метод ведения войны. Мы даже представить себе не могли, как эти люди выглядели, до тех пор, пока археология не сказала своего веского слова.

Их снаряжение – это кольчуга, шлем, наручи, поножи, иногда даже наплечники и латные башмаки. Ко всему этому полагались сабля, чекан, пика и колчан, полный стрел, плюс лук. И все это – на лошади, в стременах, в седле. К тому же – прекрасные наборные пояса из золота и серебра, очень сложного литья, то, что в археологии называется условным термином «геральдические пояса». На самом деле никакой геральдики там не было, но щитки были очень похожи на рыцарские пояса позднего европейского Средневековья.

Считается, что именно этот заряд энергии, попавший в очередной раз из Степи в Европу, и породил рыцарскую культуру конного боя (не в духовном, а в материальном отношении). Так вот, именно эти люди облагали славян – вплоть до новгородских – данью, и именно от них потребовался противовес, то есть другие великие воины, которые с другой стороны континента подвергали давлению европейские народы: морские разбойники викинги.

Если мы взглянем на карту Европы того времени, то поразимся гигантским сдвигам племен, народов, родов, которые перемещались по континенту, сражаясь, мирясь, сосуществуя друг с другом, подвергаясь мощнейшим ударам с Востока. К слову, Восток постоянно, вплоть до XIII века, извергал в нашу сторону завоевателей – поэтому Великая степь и называется Великой. Иногда ее тормозили европейские государственные образования наподобие Римской империи, потом Византии. Вслед за гуннами в какое-то время пришли авары: их, в свою очередь, в VIII веке разбил Карл Великий.

Аварский каганат, кстати, являлся весьма серьезным и неприятным для славян образованием. Народная память об этом запечатлена в «Повести временных лет»: в ней содержатся сообщения о том, как авары запрягали славянских женщин в качестве лошадей в повозки и ездили таким образом друг к другу в гости. Назывались они «обры», и когда они вдруг куда-то исчезли (летописец выразился так: «сгинули, как обры»), местное население вздохнуло с облегчением: Бог покарал!

Удивительное дело – весь этот водоворот народов, племен, культур!

То, как они сменяют друг друга, какие археологические находки порой дарят нам. Иногда ничего не меняется столетиями, а иногда вдруг взрывается натуральным фейерверком совершенно новой культуры. Поэтому вряд ли стоит придавать особенное значение пресловутому варяжскому вопросу. Ведь славяне тысячелетиями жили на одной земле вместе с другими народами, и не было особых проблем в сосуществовании с финно-уграми и балтами.

Наоборот, известна масса случаев смешения представителей достоверно славянских племен, которые с ними напрямую смешивались, – например, кривичи. Или, допустим, северяне и родимичи – их даже в «Повести временных лет» напрямую к славянам не относят, хотя признают за своих: видимо, все-таки родственники, но относиться к ним лучше осторожно. На юге мы очень долго сосуществовали с готами, то есть с германцами, опять же. Почему же сосуществование со скандинавами должно было стать какой-то особенной проблемой? Тем более что непонятно, как именно ильменские словене, то есть будущие новгородцы, участвовавшие в этом полумифическом призвании варягов, осуществили это самое призвание? Не телеграмму же они им отбили, в самом деле!

Здесь еще вот что нужно иметь в виду. У подножья Датского полуострова живут, к примеру, славяне-ободриты, и они настолько далеки – с точки зрения и географии, и своих интересов – от ильменских словен, а также от племен меря и весь, вместе с которыми словене позвали этих самых варягов, что пригласить к себе ободритского князя было абсолютно равнозначно приглашению князя скандинавского.

В самом деле – и те и другие живут далеко, они «не наши, не местные». Самое главное – то, в чьих руках сила и реальная власть. Изучая памятники, скажем, пражско-корчакского типа или более ранние – зарубинецкие, или еще более ранние – памятники культуры штрихованной керамики, мы видим, что принадлежали они маленьким родовым поселениям. Род – вот основная единица общества на заре славянской истории. Поэтому объединение немногочисленных, в несколько десятков человек, родов в большое племя было, безусловно, революцией.

Конечно, с высоты современного общества это тоже не очень серьезное государственное образование, но для тех времен несколько тысяч человек, входящих в одну группу, воспринимались как нечто очень внушительное. Соответственно, если в Ладоге вдруг оказались какие-либо скандинавы (возможно, датчане или фрисландцы, судя по наличию там фрисландской керамики), то местное население явно с ними познакомилось и установило какие-либо контакты. Не будем забывать, что призвание варягов произошло, по летописной версии, в 862 году.

Археология же однозначно говорит, что скандинавы уже селились на cевере будущей Руси в VIII веке, то есть за столетие до призвания Рюрика и лишь с небольшим запозданием относительно славянской колонизации этих земель.

Возникает вопрос: кто призвал варягов? Кривичи, ильменские словене, меря, весь и чудь: всего пять племен, из которых три – вообще не славяне, кривичи – славяне наполовину, и только новгородские словене – славяне, так сказать, чистые. Говоря современным языком, чудь – это эстонцы, меря – это марийцы, мурома. Конечно, к современным этносам племя меря вряд ли имеет прямое отношение – так же, как, собственно, ильменские словене к нынешним новгородцам: ведь смешение народностей – процесс постоянный. Весь, в свою очередь, – это предки современных вепсов.

Тем не менее возникает вопрос: раз уж все эти пять племен отлично сосуществовали и замечательно дружили, почему бы им было сообща не позвать на управление некую верхнюю настроечную «прослойку», которая по современным меркам была ничтожно мала и, соответственно, должна была раствориться в пригласившей ее массе за одно-два поколения? Непонятно, почему из этого достаточно рядового факта понадобилось раздувать целую проблему с «призванием варягов». Скорее всего, в реальности это призвание было достаточно частным, мелким вопросом, имевшим совершенно локальное применение: определить точку отсчета княжеской династии. То есть, безусловно, это событие важное, но исключительно в масштабах очень маленького пространства и такого же маленького участка истории.

Необходимо учитывать специфические черты местности. Здесь не было какого-то обособленного «котла», в котором «варился» бы в собственном соку один народ. Наша местность изначально сложилась как предельно интернациональная, население которой всегда представляло собой некую «сборную». Вполне возможно, что призывать кого-то куда-то было обычным делом в те времена, просто призвание варягов стало первым зафиксированным историческим фактом.

Подведем некоторые итоги. Мы не располагаем никакими письменными источниками от предков славян за период времени с I по VIII век н. э. – ни на горшках, ни на табличках, ни каких-либо других. Поэтому сложно делать однозначные выводы о праславянах, их жизни и перемещениях во времени и пространстве. Работа с генетическим материалом, расшифровка ДНК, изучение определенных гаплогрупп вряд ли привнесет достаточную ясность. С одной стороны, набор генов – это объективные данные, позволяющие прослеживать изменения в популяции. С другой стороны, генетические данные далеко не всегда совпадают с ареалами распространения этносов, потому что любой народ может заимствовать любые гаплотипы – и при этом иметь совершенно обособленную культуру и языковую общность.

Следовательно, гораздо более важным и продуктивным оказывается поиск общих черт в типах поселений, захоронений и святилищ, в обрядовости и религиозных воззрениях, а также в материальной культуре: из чего ели, чем работали, как украшали себя (если вообще украшали) и так далее. Одним словом, главное – родство не по крови, а по месту поселения, по объединению в различные социальные общности, «родство» совместного быта и культуры.