Дмитрий Косырев

Советский Кеннеди. Загадка по имени Дмитрий Шепилов

Беспристрастность: да вы что, шутите? К Шепилову невозможно быть беспристрастным, так было при его жизни, так будет всегда. А с моей стороны – тем более. Даже не надейтесь.

Теперь посмотрим, как эта книга выстроена. Начинается с пика карьеры нашего героя – с 1957 года, его яростного выступления против Никиты Хрущева. 1957-й, как бы его потом не пытались «замести под ковер», – то был один из переломных для всей нашей истории моментов, важнейшая развилка… И дальше повествование доходит до смерти героя.

Почему так, с середины? Дело в том, что эта книга – скорее для тех, кто не слышал о Шепилове ничего, кроме имени. Для нового поколения. Оно в каком-то смысле находится в выигрышном положении, ему будет легко избежать ловушки прошедшей эпохи, когда сложнейшие события пытались объяснить упрощенными и бессмысленными формулами. Но единственный способ «зацепить» новые поколения – начать разговор с чего-то хоть немного известного, пусть даже только по упомянутому фильму.

Но реальность-то была куда интереснее фильма, а личность героя и подавно. Поэтому дальше мы идем назад, чтобы понять, как та переломная эпоха могла произвести на свет такую никуда, вроде бы, не вписывающуюся личность, как Дмитрий Шепилов: мы прочитаем о Шепилове как ученом, военном, дипломате…

И, в завершение, мы попытаемся понять, что же это было – что мы видели, но не заметили. То есть там, ближе к концу, начнется книга-исследование и даже расследование, где к каким-то вроде уже проговоренным фактам интересно будет вернуться (да хоть в третий раз) и увидеть в них то, что было не видно раньше.

Дело вовсе не в прояснении каких-то неясных мест в биографии героя, хотя и это будет, сколько угодно.

Дело также вовсе не в прошлом, а резко наоборот. Мне скорее хотелось ответить на вопрос – а кто такой Дмитрий Шепилов в современном понимании? Кто он по вкладу даже не в политику как таковую, а в развитие нашего сегодняшнего общества?

Подозреваю, что множество людей из поколения моего деда вообще не поняло бы, чем я занят – пытаюсь перевести мышление и реальности той эпохи на современный язык. Они с этим языком были незнакомы. Да и сам Шепилов не понял бы.

Шепилов интересен не только тем, что ни в какие простые схемы того времени не вписывается. Важнее то, что он хорошо вписывается в систему координат нашей, совсем другой, только начинающейся эпохи. Он для нее неожиданно оказывается очень важным и интересным явлением, вот только понять это не так просто, потому что мы свою эпоху только-только начинаем видеть, не говоря о том, чтобы ее осознать.

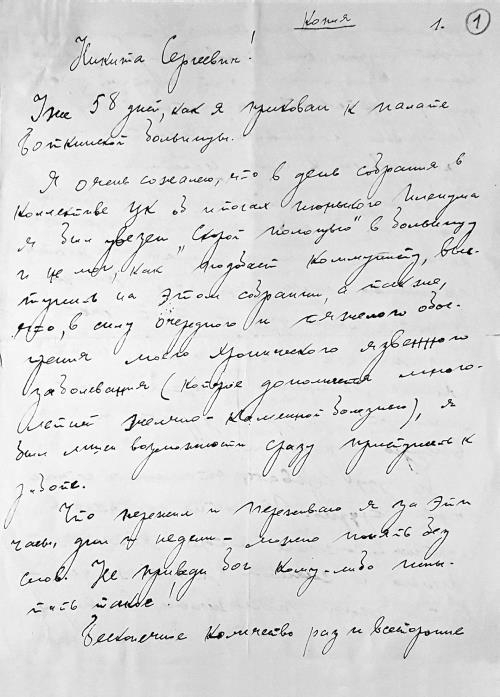

Итак, возвращаемся к вопросу: что же это было? Вот посмотрите: формулировка исключения Шепилова из партии – «за участие в антипартийной группировке, фракционных антипартийных действиях». Да это как выживший (поскольку репрессий прежних уже нет) Бухарин или Рыков, то есть, в общем, «враг народа». Из всех энциклопедий вырезан – не было такого человека! Ну, о списке репрессий против него мы скажем позже. Должность на протяжении долгих лет – ученый археограф Главного архивного управления при Совете Министров СССР. Никто, а то и хуже чем никто. Ну, а то, что в газетах или по телевидению о нем – строго-строго чтобы ни одного слова, вплоть до времен перестройки, – это и так ясно.

И тем не менее Тихон Хренников, Дмитрий Шостакович и Арам Хачатурян достают ему билеты на премьеры своих новых работ – в первый ряд; в Минеральных Водах оркестр и слушатели устраивают ему овацию (в 1962 году, Хрущев еще у власти). Когда Шепилова выселяли из квартиры на улицу, то выгнали с работы его однополчанку Ольгу Бодрову (зампред Кисловодского горисполкома) – дала позвонить по вертушке Анастасу Микояну. Главврача санатория Хомутова в те же дни гонят с работы за то, что разрешил Шепилову приехать в санаторий раньше срока. Но они все равно это делают, зная, что им грозит; друзья от него все равно не отступаются.

Эти друзья в основном из мира культуры и искусства, вы говорите? Да ничего подобного. Из его письма: «самое добросердечное отношение людей, всех без исключения».

Неожиданный вывод: после отстранения от власти в 1957 году в стране его знали и любили больше, чем до того. И это в СССР! Тоталитарном и так далее. Что за феномен?

С этим вопросом разбирается, в общем-то, вся книга в целом, но давайте дадим на него как минимум два быстрых ответа.

Первый – из серии вещей, очевидных тогда для множества людей и забытых сегодня.

Я читал запись беседы двух участников упомянутой выше книги воспоминаний (из самой книги эта преамбула почему-то выпала) – они говорили о том, зачем нужна сама книга. Речь о фронтовых товарищах Шепилова, Домогацких и Тюхтяеве, и они говорят прямо: читатели должны понять, как понимаем это все мы, что Шепилов мог бы руководить нашей страной. И дальше в той же книге, у Хренникова – «думаю, если бы не эта история с Хрущевым, то, по-моему, Шепилов лучше других подходил на роль первого лица в нашем государстве».

Вот эта «шепиловская легенда» или «шепиловская мечта» дожила, вместе с его современниками, до 80-х, до горбачевской перестройки, да и в 90-е еще была сильна, пусть и в виде горького воспоминания.

А второй мой ответ насчет «шепиловского феномена» – чуть менее очевидный. Хотя что-то при внимательном взгляде он просматривается из фейерверковой россыпи слов о том, как этот человек выглядел и как себя вел.

Давайте добавим сюда еще материала. Строки письма Шепилова из Кисловодска: «каждый раз, когда иду к источнику на водопой (3 раза в день), ко мне подстраивается кто-нибудь из шахтеров, металлургов, строителей, учителей из самых различных районов страны». Подойти поближе, поговорить. Не только интеллигенция, как видим!

Я сам был постоянным свидетелем того, как мой дед разговаривал с шоферами, крестьянами, нянечками санаториев, с кем угодно – об их жизни, о самых простых вещах, зарплате, урожае, детях… Он задавал об этой жизни вопросы чуть требовательным голосом руководителя, один за другим. И они отвечали, потому что видели…

Что видели? Я-то принимал эту его привычку за застарелые рефлексы руководителя, но, похоже, был неправ. Шепилову все это было вправду интересно, и общаться с теми, кого называют «простые люди», было хорошо.

Хотя и определенная школа, выучка тоже была. Вот пример: у деда был друг из Грузии, помнится, я с женой году этак в 1978 или 1979 ездил к нему в гости; его звали Шалва Ванишвили, был заместителем главы правительства Грузии и вообще отличным человеком. Но у Шалвы еще была большая семья, много сложных грузинских имен… И вот я сейчас нахожу в архиве деда карточку. У него вообще там много интересных вещей именно на карточках бежевого цвета, из которых в ту эпоху составлялись картотеки, но неважно. Итак, читаем запись: Шалва Николаевич Ванишвили, Дали – жена Нико (у него двое детей), он крупный врач. Нана – стала врачом-терапевтом, у нее муж и двое детей. Нугзарик кончает институт. Отец Шалвы – умер, мать живет все время в Атени, Шалва потому постоянно там.

И разговор с Шалвой Шепилов начинал всегда с обстоятельного, такого вот пулеметного допроса: а что нового у Нугзарика? Как дела в Атени?

Или: с упомянутой Тамарой Толчановой Шепилов случайно познакомился в санатории в Карловых Варах, где она заведовала культурой и прочими развлечениями отдыхающих. Среди прочего она пожаловалась ему, что в санаторий не доставляют из СССР свежие фильмы (плохо работает отделение нашего кинопроката в Праге). Через неделю ей позвонили из того самого кинопроката – пришел новый фильм, один день ваш. «А вы почаще обращайтесь к волшебникам. Они тружеников любят», – заметил ей тогда Шепилов.

И это не все. Она тогда же упомянула, что скучает по черному хлебу. После этого через знакомого генерала Шепилов, тогда главный редактор «Правды» (плюс еще несколько должностей и нагрузок), организовал ей из Москвы пару штук бородинского.

Заметьте – он с ней только что познакомился, она – скромный сотрудник санатория, никаких интимных отношений не намечалось… Но у него таких случаев в жизни были сотни, он с удовольствием подобные штуки проделывал.

В Америке политиков этому учат (запоминать и записывать имена, расспрашивать каких угодно людей о чем угодно, целовать младенцев), а в нашем случае все было искренне и неподдельно. В том числе от природы.

Я к тому, что в СССР не было выборной демократии в американском стиле. Но если бы была – то Дмитрий Шепилов без всякого труда, просто благодаря природному дару и каким-то навыкам, выигрывал бы любые выборы. За счет внешности, биографии, но и врожденного умения с удовольствием говорить с избирателями. Он взял бы голоса интеллигенции, рабочих, крестьян…

Что удивительно, эта любовь «избирателя» шла за ним без всяких газет и телевидения, просто из уст в уста. Ну, как слава Владимира Высоцкого, притом что никаких официальных его записей сначала не продавалось, все шло чуть не подпольно.

А это мой второй ответ на вопрос – что же это был за феномен: прирожденный политик. Хотя ответ не единственный и не последний.

И вот теперь пора объяснить название всей книги – и больше не возвращаться к личности 35-го президента США. Хотя он еще раз-другой там всплывет, когда речь зайдет о внешней политике Хрущева.

Параллели между Кеннеди и Шепиловым поразительны. Можно прочитать, что по натуре Кеннеди был бунтарь и плохо вписывался в «общую струю», что он был героем Второй мировой (хотя не стал генералом, как Шепилов)… Но это все второстепенное. А вот – главное. Кеннеди для Америки стал символом несбывшихся надежд. И еще – он более известен своей гибелью, чем своим правлением.

Ведь никто не вспоминает о том, как хорошо Джон Кеннеди управлял США. Более того, специалисты признают, что как раз это он делал не всегда удачно. Заваливался и во внешней политике, и во внутренней, что же касается последней, то по-настоящему изменил Америку (хочется добавить – по заветам Кеннеди) его преемник Линдон Джонсон. Которого все дружно ненавидели за то, что он не Кеннеди, хуже того – бормотали, что он как-то причастен к выстрелам в Далласе.

А Джон Фицджералд Кеннеди – это блестящий политик и оратор, с природным даром общения с какими угодно людьми; человек, который стал в США символом необходимых, долгожданных перемен – но был подстрелен на взлете.

Это – и про Шепилова.

«Мамака», Анна Кашкарова-Скалон

Дмитрий Шепилов (стоит в центре) в кругу семьи

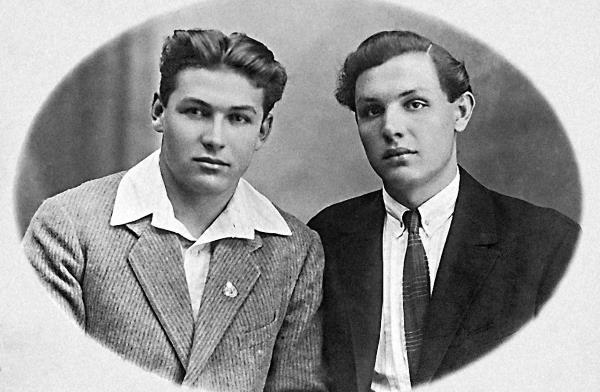

Вместе с другом. Середина 20-х годов

Бюро ячейки РКСМ Московского университета. 1924 г.

Д.Шепилов – сидит в первом ряду справа

«Всегда тебя любила»: та самая Фаина с мужем Федором, братом Дмитрия

Незадолго до войны в домашнем кабинете

Д.Шепилов на фронте. 1941 г.

Начальник политотдела 173-й стрелковой дивизии Западного фронта

Со штабными офицерами 4-й Гвардейской армии

2-й Украинский фронт. 1944 г.

Румыния. Тимишоара. 1944 г.

У партизан Югославии. 1945 г.

У могилы Ф.Шуберта. 1945 г.

У здания парламента. Д.Шепилов (второй слева) – военный комендант города

На строительстве памятника советским солдатам. Д.Шепилов – второй справа

Гвардии генерал-майор Д.Шепилов. 1945 г.

С маршалом Советского Союза Георгием Жуковым

Д.Шепилов – главный редактор «Правды». 1953 г.

Г.Маленков, Н.Хрущев и Д.Шепилов на даче

В гостях у Михаила Шолохова

На съезде писателей

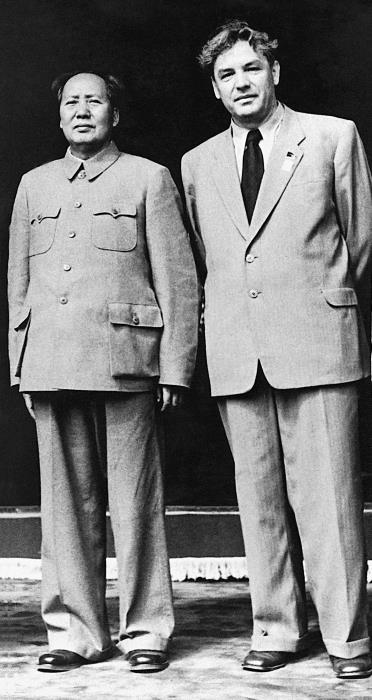

Официальный визит в Китай, посвященный пятой годовщине республики. 1954 г.

«Мао держится очень прямо…

Он выглядит очень молодо.

Весь его облик является олицетворением силы, спокойствия, большого ума и благородства»

На открытии советской выставки, с Чжоу Эньлаем и Лю Шаоци

В советской резиденции. В первом ряду слева направо: А.Микоян, Е.Фурцева, Н.Хрущев, Н.Булганин, Н.Шверник. Д.Шепилов – во втором ряду второй слева

Советская делегация в Югославии. Слева направо: И.Б.Тито, Н.Хрущев, Д.Шепилов, Н.Булганин, А.Громыко

Египет. В центре – министр иностранных дел СССР Д.Шепилов и Г.А.Насер

Афины. 1956 г.

Искренний жест расположения к греческому народу

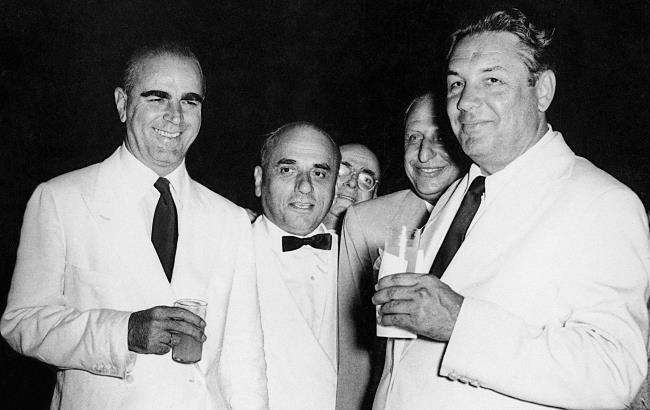

Прием в посольстве СССР

Лондон. 1956 г.

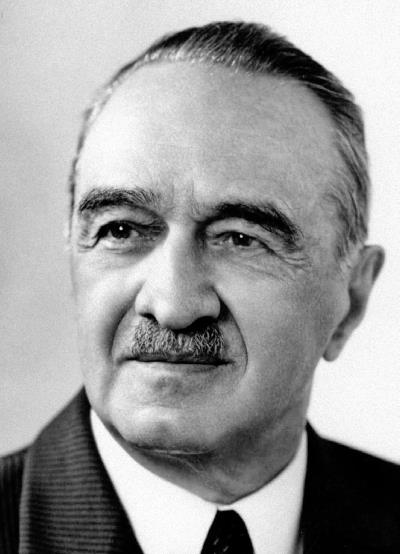

Дмитрию Шепилову удалось переиграть госсекретаря США Джона Фостера Даллеса на переговорах по Суэцкому конфликту

Д.Шепилов и сотрудники советского посольства на улицах Лондона

Пребывание Д.Шепилова на посту министра иностранных дел СССР было ярким, но недолгим

«Когда в феврале 1957 года Д.Т.Шепилов был переведен на должность секретаря ЦК КПСС, Н.С.Хрущев спросил, кого тот мог бы рекомендовать на оставляемый им пост.

“У меня два зама, – ответил Дмитрий Тимофеевич. – Один – это бульдог: скажешь ему – он не разожмет челюстей, пока не выполнит всё в срок и точно.

Второй – человек с хорошим кругозором, умница, талант, звезда дипломатии, виртуоз. Я вам его и рекомендую”.

Хрущев очень внимательно отнесся к рекомендации и выбрал первую кандидатуру, Громыко (Кандидатом № 2 был В.В.Кузнецов.)»

Пока друзья…

В.Молотов

Г.Маленков

Л.Каганович

…но уже скоро Д.Шепилов будет объявлен «примкнувшим» к «антипартийной группировке»

Военные не любили Хрущева, но в нужный момент встали на его сторону, обеспечив победу…

Н.Булганин

А.Микоян

М.Суслов

…но без поддержки партийной и государственной элиты Хрущев мог бы и проиграть

Опальный Д.Шепилов на работе в Главном архивном управлении. 60-е гг.

На встрече ветеранов. АЗЛК. Май 1980 г.

На торжественном заседании в Киевском РК партии, посвященном 40-летию Победы в Великой Отечественной войне

Ораторский дар, отработанный годами: одно из множества выступлений конца 80-х – начала 90-х гг.

С другом Ю.Остроумовым

Ташкент. 1921 г.

Архангельское. 1983 г.

С женой Марианной Михайловной. Москва. 1985 г.

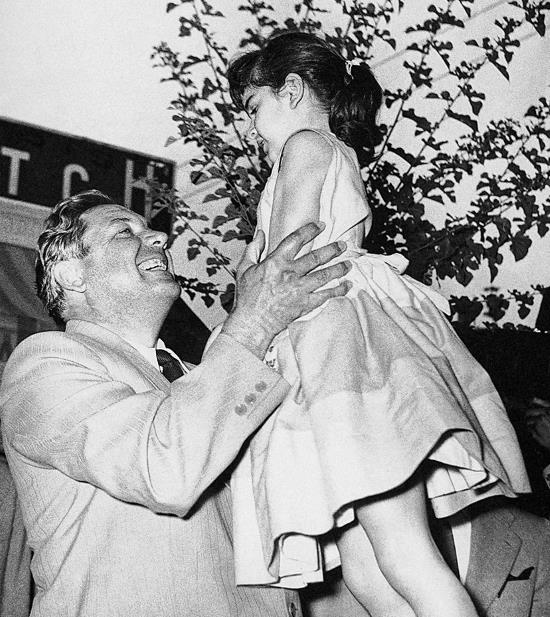

Виктория Шепилова (в поездке с отцом – министром иностранных дел на Ближний Восток)

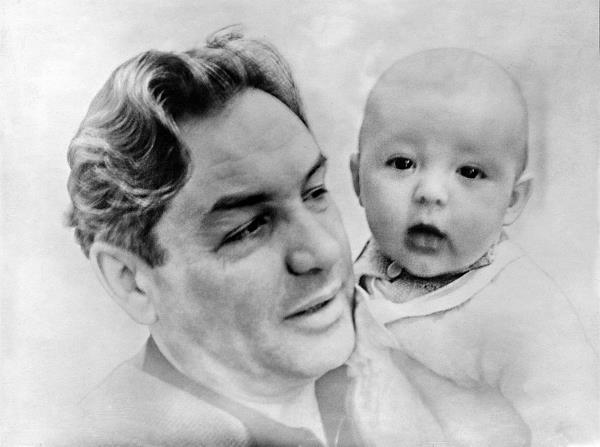

Герой этой книги и ее автор. 1955 г.

Книга первая

Взрыв 1957 года

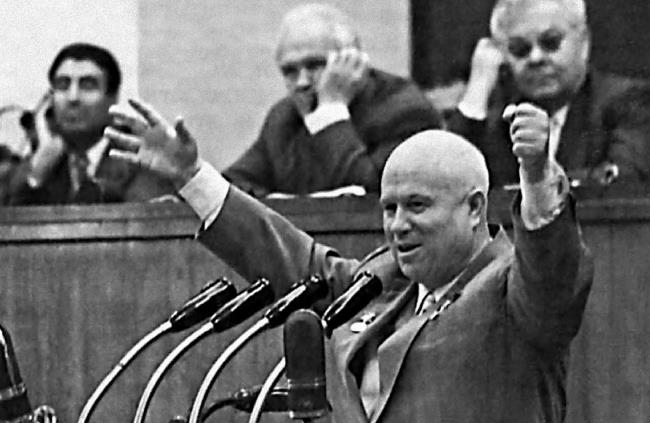

Июньское побоище: ярость и напор

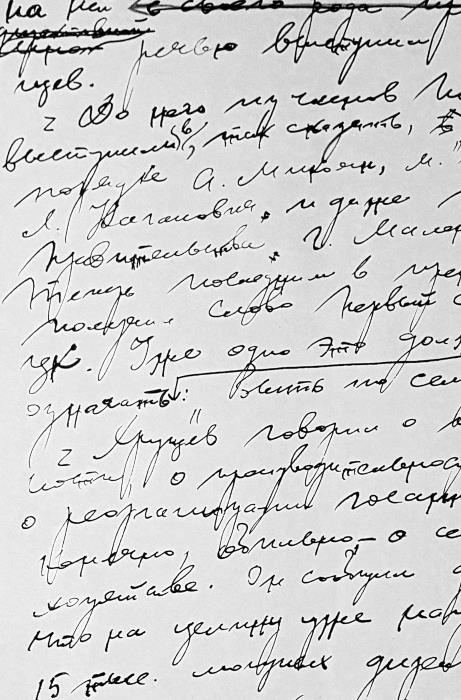

Июнь 1957 года. С 18 по 21 число этого месяца Президиум ЦК КПСС свергал Никиту Хрущева, в тот момент – первого секретаря ЦК КПСС. Это сумбурное, полное страстей мероприятие начало отнюдь не плавно перетекать в собрание более широкое – пленум ЦК КПСС.

Как это происходило: вот одна из множества журнальных вырезок эпохи гласности, которые Дмитрий Шепилов, участник тех событий, коллекционировал в своих папках на рубеже 80-х – 90-х. Там дело описывается следующим образом: 20 июня из зала (пометка Шепилова: точнее, из бывшего сталинского кабинета, где Президиум обычно заседал) стали в очередной раз выходить люди, Леонид Брежнев (в тот момент – первый секретарь ЦК компартии Казахстана) шел рядом с Хрущевым. Именно Брежнев потребовал от Владимира Мацкевича (министра сельского хозяйства и друга Хрущева) срочно собирать пленум, и прежде всего военных. Тогда же было составлено письмо о том, что за спиной членов ЦК принимаются решения, которые может вынести только пленум. Координировал эту деятельность Александр Шелепин (тогда – первый секретарь ЦК ВЛКСМ).

А вот вам и первая загадка: что они все вместе делали на заседании высшего ареопага, куда из упомянутых четырех человек двое не входили? А дело в том, что в какой-то момент человек 80 членов ЦК, партийных лидеров разного ранга, ворвались в зал Президиума, их пытался остановить Климент Ворошилов со словами, что здесь пока еще не пленум, для такового людей слишком мало, пленум созовут позже… Но они не ушли.

Пленум начался почти сразу после этого и шел четыре дня.

Итого – целая неделя ярости и напора, хаоса, страстей. Ничего подобного в истории СССР не было ни долгое время до, ни после этой истории. Мирное чтение усыпляющих речей и затем голосование по заранее подготовленным резолюциям – да, сколько угодно. А вот ругань, крики, попытки перебить и заглушить ораторов – это только 1957 год. Хотя тут надо вспомнить, наверное, съезд народных депутатов в 1989 году, да еще и с трансляцией вживую…

Как все в 1957 кончилось: если совсем коротко, то разгромом оппозиции Хрущеву и исключением из ЦК, отстранением от всех должностей четырех человек: Георгия Маленкова, Лазаря Кагановича, Вячеслава Молотова и – «примкнувшего к ним» Дмитрия Шепилова. Началось безраздельное правление Хрущева, переросшее потом в брежневскую эпоху. Лицо этой «сдвоенной эпохи» нарисовалось именно в июне 1957-го.

Тут у нас такой Президиум и пленум, что побольше многих съездов. Это предельно важная часть нашей истории. Не какой-то изолированный инцидент, а финал процесса, начавшегося со смертью Сталина в 1953-м, вышедшего на пик на 20-м съезде весной 1956 года и – вот завершившегося. Суть создававшегося после Сталина государства (и общества!) закладывалась в этом промежутке. Суть того, что помешало реформам Горбачева и привело к 1991-му году, – она тоже родилась в этом промежутке.

Попытки ответить, неожиданным образом, на вопрос о том, что же это за суть такая, – в конце книги. Собственно, она и написана во многом для того, чтобы хоть прикоснуться к ответам, предложить такие, что пока еще достаточно громко не прозвучали.

И помогает нам тут уникальная, не помещающаяся в примитивные схемы, фигура Дмитрия Шепилова. То есть схему как раз в 1957-м и попытались создать, но что это такое, в самом деле, – «примкнувший»? А ведь многие участники того пленума очень даже хорошо понимали, как много смыслов тут скрывается…

Пока не забыл: мы живем совсем в другую эпоху, чем участники тех событий, и давно уже можем себе позволить отказаться не только от тогдашнего стиля мышления и речи, но и от жутко раздражающих пустяков типа римских цифр и заглавных букв. Тогда главного человека в стране следовало именовать Первым (потом даже и Генеральным) секретарем, непременно с заглавных букв, 20-й съезд положено было писать как ХХ. Хы-хы, в общем. Пленум – только с оч-чень большой буквы, и не иначе как определенным порядком слов – «июньский 1957 года Пленум ЦК КПСС».

Так вот, давайте не будем этого делать. Римская кровь у меня есть, но архаичная приверженность к римским цифрам в приложении к истории КПСС мне несвойственна. Другое дело, что есть такое слово, как президиум, – это когда на собрании выбирается группа дяденек и тетенек, которые сидят за отдельным столом лицом к прочим и выглядят значительно. Поэтому группу людей, фактически управлявших тогда страной, нам с вами просто придется именовать с заглавной – Президиумом. Но это единственная уступка, на которую я готов пойти.

И – опять же пока не забыл: этот самый Президиум и сталинское, оно же брежневское политбюро – одно и то же, просто в 1952-м политбюро зачем-то переименовали. Потом поняли, что что-то не так, и – в 1966 году вернули ему прежнее название. Ну, просто не прижилось название, все упорно употребляли старое; примерно аналогичная история была с возвращенным нам сегодня гимном СССР.

Плохо знакомый с теми событиями человек до сих пор может искренне верить, что смысл событий июня 1957 года в том, что Хрущев и его союзники устранили закоренелых сталинистов, пытавшихся отказаться от хрущевского курса десталинизации. Попросту – вернуть лагеря. Откуда пошла эта мысль? Очень просто – из постановления того самого июньского пленума и из нескольких лет хрущевской пропаганды после него. Дословно постановление формулирует это так: «антипартийная группа» постоянно оказывала прямое и косвенное противодействие курсу на «исправление ошибок и недостатков, порожденных культом личности».

И нужно совершить немалое умственное усилие, чтобы хотя бы представить себе, что сами участники этих событий воспринимали их не просто иным, а ровно противоположным образом.

Я должен с гордостью признаться в том, что поспособствовал восстановлению истины (и внес этим вклад в историческую науку), взяв интервью у собственного деда. Это было в военном санатории в Архангельском, под Москвой. Мы сидели с магнитофоном в его комнате, у окна, открывавшего нам ряды старинных лип и статуй, уходящих к фасаду дворца Юсуповых, и беседовали о том, что не вошло в мемуары Шепилова, мне к тому моменту уже хорошо известные.

Дело в том, что то были очень странные мемуары – то есть не мемуары вовсе. В первоначальной версии они назывались «Хрущевщина» и обрывались на 1954 году, почти полном утверждении Хрущева у власти. Шепилов писал не о себе – он делал исследование о том, как могло случиться, что страну возглавил именно этот человек (и навлек на нее огромные несчастья). Потом, правда, Шепилов попытался двинуться дальше по хронологии, была еще отвергнутая им самим глава «В Германии» (тоже о событиях 1954 года), три главы о поездке в Китай в том же году плюс наброски или планы глав чуть более позднего периода. И только.

А ведь к моменту нашей беседы – то был июль 1991 года – всех интересовал именно июньский пленум 1957 года, важность его и некую загадочность многие уже осознали.

Интервью я брал для «Правды», где тогда работал (как потом выяснилось, последние дни) и где в то время можно было напечатать что угодно. Но напечатано оно не было – произошел августовский путч 1991 года, далее Шепилов (ему было уже 86 лет) попытался доработать материал и не смог… Интервью без всяких переделок в итоге я сделал последней и неизбежной главой его мемуаров, опубликованных только после его смерти под названием «Непримкнувший». Название книги мое. Дело в том, что в какой-то момент постоянно, год за годом пытавшийся их переделать Шепилов отказался от «Хрущевщины», новое рабочее название звучало – «Так сложилась жизнь».

Но это не только плохое заглавие для какой бы то ни было книги, это вообще не заглавие, это ничто. Дед со мной соглашался и обещал придумать что-то получше. В итоге мне пришлось сделать это самому, так родилось (в издании 2001 года) «Непримкнувший».

Итак, интервью я начал с прямого вопроса: сейчас события 1957 года подаются как хорошо организованный заговор стариков, желавших вернуть страну к сталинизму.

И получил такой же прямой ответ: «ничего подобного, совершенно неправильно».

Дальше Шепилов начал делать самое ценное в такой ситуации – пытаться передать общую атмосферу, настроения «на самом верху», рассказать об эпизодах последних недель перед июнем 1957 года, вспомнить эпизоды, показывающие, что и как обсуждали между собой члены Президиума и секретари ЦК. То есть – объяснить, что они на самом деле думали и что хотели сделать.

Вот часть случайного, в общем, разговора Шепилова с Ворошиловым – который, между прочим, был в тот момент пусть формальным, но главой государства. «Дмитрий Трофимович, надо что-то делать. Ну, это же невыносимо: всех оскорбляет, всех унижает, ни с чем не считается…»

Еще эпизод – Шепилов заходит к Анастасу Микояну, который в тот момент говорит с Николаем Булганиным, главой правительства: «правильно, Николай, это нетерпимо, совершенно нетерпимо это дальше». После чего Микоян кладет трубку и обращается к Шепилову: «Вы знаете, Дмитрий Трофимович, положение просто невыносимое. Мы хотим проучить Хрущева, дальше так совершенно невозможно: все отвергает, ни с кем не считается, все эти его проекты… так загубим дело. Надо поговорить на этот счет серьезно».

Микоян в тот момент – член Президиума (как и Ворошилов с Булганиным), министр торговли и заместитель главы правительства.

В том же интервью Шепилов суммирует список претензий к Хрущеву со стороны его коллег следующим образом: «Страна, партия, торговля, экономика – все рушится, все куролесится, со всеми переругался, с Китаем порвал».

А дальше – самое ценное. Все эти вещи, говорит Шепилов, обсуждались абсолютно открыто, в том числе на заседаниях Совета министров. Все знали, что вопрос о снятии Хрущева очевиден.

Что касается возврата к сталинизму, то, по его словам, ситуация была вот какая: «Здесь Хрущев постарался, чтобы этого не было, он тогда только начал восстановления, вытаскивания дел из архивов, люди стали возвращаться, живые, все рассказывали, – в общем, уже к тому моменту все понимали, что прошлое не могло вернуться».

Конечно, мы говорили с дедом на эту тему множество раз и после интервью. И только сейчас я понимаю, как трудно объяснить словами нечто абсолютно очевидное для всех, то, что уже и не обсуждалось. Даже в последние месяцы жизни Сталина все знали, что с его смертью репрессиям будет конец. А уж после, да еще после ареста и расстрела Лаврентия Берии и его палачей, всем в руководстве и вне его стало окончательно ясно, что жизнь под постоянной угрозой ареста и гибели больше не вернется.

Итак, первым и главным поводом для «разбирательства» с Хрущевым летом 1957 года была, современным языком, менеджерская катастрофа. Стиль его руководства и последствия этого стиля (и этого руководства).

И только? Да нет, были еще причины, о них еще поговорим. А пока еще об одной вещи, понятной тогда всем. Вопрос о непригодности Хрущева для руководящей работы считался, повторим, очевидным и решенным. Ничего не скрывалось. Не нужны были никакие заговоры. Все делалось в открытую и даже без особой спешки.

Почему так? Потому что за это было большинство. Давайте посмотрим просто на расстановку сил. В 1957 году членами (с правом голоса) Президиума ЦК КПСС были:

Булганин Николай Александрович

Ворошилов Климент Ефремович

Каганович Лазарь Моисеевич

Кириченко Алексей Илларионович

Маленков Георгий Максимилианович

Микоян Анастас Иванович

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович

Первухин Михаил Георгиевич

Сабуров Максим Захарович

Суслов Михаил Андреевич

Хрущев Никита Сергеевич

Из них, даже если смотреть только на стенограмму того самого пленума – но вдобавок и на воспоминания Шепилова, – Хрущева поддерживали только Суслов и, возможно, Кириченко. Отдельный вопрос – как удалось Микояну извернуться и из оппозиции перейти в другой лагерь, но так ведь в те дни таких историй было несколько, и еще каких. А мы говорим о том, каков был настрой в день начала июньского побоища.

Были еще кандидаты в члены:

Брежнев Леонид Ильич

Жуков Георгий Константинович

Мухитдинов Нуритдин Акрамович

Фурцева Екатерина Алексеевна

Шверник Николай Михайлович

Шепилов Дмитрий Трофимович

Козлов Фрол Романович

С учетом опять же воспоминаний Шепилова, как и стенограммы пленума, из этой команды два весьма значительных лица, подобно Микояну, проделали мгновенную траекторию от антихрущевцев к хрущевцам (одному из них посвящена через-следующая глава). Но накануне того самого заседания Президиума расклад среди кандидатов был – трое резко против Хрущева, один за него (Брежнев), трое нейтральны.

Итак, мы говорим о фактически решенной смене власти; но как это в те времена делалось? И кому власть принадлежала? Главное же, как эти вопросы воспринимали в тогдашних руководящих кругах и что конкретно говорили на Президиуме?

Проблема с трехдневным заседанием Президиума в том, что стенограммы на нем не велось, так что приходится восстанавливать все происходившее там буквально по обрывкам. Что интересно, среди этих обрывков – выступления самого Шепилова уже на пленуме, где он пытается объяснить собравшимся какие-то вроде бы очевидные вещи:

«– Я не могу себе представить, чтобы… образовалась антипартийная, заговорщическая группа…

Голоса: “Образовалась. Она есть”.

– …куда входят председатель Совета Министров, председатель Верховного Совета, члены Президиума».

И ниже:

«– Не могу себе представить, чтобы председатель Совета Министров ставил вопрос о захвате власти. Подумайте. У кого же власть захватывать? Или тогда приходим к такому выводу, что у нас в Президиуме есть люди, имеющие власть, и люди, не имеющие власти».

Заметим вскользь, что Шепилов имел очень неприятную для многих особенность – он четко высказывал такие мысли, которые как бы висели в воздухе, но прочие почему-то никак не могли облечь их в формулировки. Вот и здесь – никто на всем пленуме не сказал так внятно эту простую вещь: а кому, собственно, принадлежала в тот момент власть? И кто был такой Хрущев?

А он был главой партии. Оппоненты его – по большей части члены правительства. Что весьма интересно.

Кто вообще сказал, что Хрущев на тот момент был первым человеком в государстве?

Ну, вот здесь-то все, вроде бы, просто. Кто председательствует на заседаниях Президиума? Кто стоит в центре трибуны Мавзолея на демонстрации трудящихся? Кто возглавляет делегации за рубеж? Да, наконец, кто ликвидировал Берию, заслужив этим искреннее восхищение буквально всех партийных работников, и не только их?

Тем не менее вопрос о том, какой пост в стране главный, тогда был не вполне очевиден. Напомню, только в начале 1955 года, когда был убран с поста главы правительства бывший союзник Берии Георгий Маленков, объявленный слабым и «теоретически несостоятельным» руководителем, – только после этого Хрущева начали именовать сталинским словом «хозяин». Но правительство он при этом не возглавил, как и государство; только партию… Главой правительства был Булганин.

Так вот, планируя устранить Хрущева, тогдашнее советское руководство предполагало вообще ликвидировать пост первого секретаря. Потому что Хрущев на этом посту просто мешал работе правительства, перехватывая его функции. Он был лишним.

Человек был лишним – или пост? А как же правящая роль партии? Здесь, конечно же, крылось множество подводных камней, но говорить о них поздно, река вообще пошла по другому руслу. Дело в том, что после смерти Сталина до самого июня 1957 года длилась эта неясность, когда никто не желал больше иметь в стране единоличного лидера (а всевластие Сталина в итоге приняло безумные формы, вплоть до того, что уже не работал механизм партийных съездов – пленумов, – даже заседаний политбюро/Президиума), и ключевые решения пытались принимать коллективно.

Вот и Шепилов пишет о договоренности внутри высшего руководства, достигнутой «у гроба Сталина», чтобы больше не было одного всесильного руководителя. Так что и избрание, с подачи Георгия Маленкова (тогда он был «первым из равных»), Хрущева первым секретарем ЦК в марте 1953-го заставило многих поднять брови: до того момента никакого «первого» не было. После чего именно Хрущев вскоре предложил, как уже сказано, снять Маленкова с поста главы правительства… Желавших поддержать эту идею нашлось достаточно. Маленкова не любили, и было за что (об этом речь еще пойдет).

Речь о том, что в ту эпоху, по сути методом импровизации, менялась вся структура организации верховной власти. И часто все зависело от личностей, а не институтов. Так, с коллективностью все меньше получалось, поскольку Хрущев явочным порядком все чаще решал вопросы сам. Причем любые. И дело было даже не в его партийной должности. Просто слишком часто руководство предпочитало, ради собственного единства, не спорить. Соглашалось с Хрущевым поначалу во всем.

Но в итоге в 1957 году все лидеры считали Хрущева уже не столько «первым среди равных», сколько никем, полностью провалившимся руководителем. А как должна была выглядеть структура управления страной после Хрущева, как следовало заново создать баланс между партией и правительством – вопрос открытый. Это, судя по всему, в верхних эшелонах не обсуждали, сначала следовало сделать самое очевидное.