Дмитрий Мережковский

Тайна Запада. Атлантида – Европа

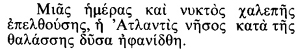

В один злой день, в одну злую ночь, остров Атлантида, погрузившись в море, исчез.

Plato. Tim., 25.

Если не покаетесь, все так же погибнете.

Лука. XIX, 3.

Бесполезное предисловие

I

Все предисловия бесполезны, а к этой книге особенно, потому что она сама сейчас бесполезна, или будет казаться такой, – в лучшем же случае, только «забавной». «Делают из этого забаву» – может повторить горькое слово пророка и самый обыкновенный смертный, когда слова его о действительно грозящей людям опасности кажутся им только «забавными».

II

После вчерашней войны и, может быть, накануне завтрашней, говорить в сегодняшней Европе о войне, все равно что говорить о веревке в доме повешенного: это «неприлично», а уж если быть неприличным, то без предисловий.

Делаю же я это только потому, что мне терять уже нечего. Все потерял писатель, нарушивший неумолимый закон: будь похож на читателей или не будь совсем. Я готов не быть сейчас, с надеждой быть потом.

III

Что значит не быть похожим на читателей, я понял, когда, лет пять назад, написав книгу «Тайна Трех», получил от ее французского издателя добрый совет изменить заглавие, чтобы не было похоже на «детективный роман».

В IV–V веках, на христианском Востоке, «Тайна Трех» прозвучала бы: «Тайна Божественной Троицы», а в XX веке, на христианском Западе, звучит: «Тайна трех мошенников, которых ловит Шерлок Холмс». По одному этому анекдоту-атому видно, как опустилось за эти века солнце христианства.

Доброго совета я послушался, озаглавил книгу «Тайны Востока». «Тайны Востока» привели меня к «Тайне Запада», многие – к одной. Запад – закат, конец дня; день человечества – всемирная история; тайна Запада – тайна Конца.

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец», – говорит Неизвестный, ибо кто сейчас неизвестнее, чем Он? Тайна Востока и Запада – тайна одна одного Неизвестного.

IV

«Книга эта – письмо в бутылке, брошенное в море с тонущего корабля, – может быть, не только России, но и Европы», – писал я, пять лет назад (D. Merejkovsky. – Les mystères de l’Orient, 1927, Paris, p. 9. – Д. Мережковский. – Тайна Трех, 1925, с. 9). Найдено ли кем-нибудь письмо, или все еще плавает в море?

V

«Только что Европа едва не погибла в первой всемирной войне, и вот, уже готова начать вторую. Ничто не изменилось после войны, или изменилось к худшему» (Д. Мережковский. – 63). Это сказано тогда же, пять лет назад, и тогда могло – может и теперь казаться преувеличеньем. Но изменилось ли, в самом деле, что-нибудь к лучшему за эти годы, отдалилась ли возможность второй войны? Все, что в этом смысле сделано, выражается одним легким и успокоительным словом: «стабилизация». «Стабилизация» – значит восстановление нарушенного войной равновесия, укрепление расшатанного, починка сломанного, но отнюдь не в духовном, внутреннем, а только в материальном, внешнем строении послевоенной Европы, и притом, с необходимой предпосылкой, что внешнее достижимо без внутреннего, материальное – без духовного: как бы ни шатался, ни распадался дух, – только бы тело было крепко, – равновесие восстановится, потому что вещество первее духа; не дух господствует над веществом, а вещество – над духом: такова метафизика «стабилизации».

VI

Воля к миру и надежда на прочный мир как будто входят в самое понятие «стабилизации», потому что если мира не хотеть и на мир не надеяться, то зачем, казалось бы, восстанавливать сегодня то, что сметено будет завтра новой и уж конечно неизмеримо более разрушительной войной?

Может быть, искренняя воля к миру, ужас войны, отвращение к войне существуют действительно на поверхности, в «дневной душе» послевоенной Европы; но чем дальше вглубь, в «ночную душу», тем ощутительнее то, что можно назвать притяжением второй войны. Кажущийся «мир» – может быть, на самом деле, только перемирие – все больше напоминает еще зеркальную, но уже неодолимо влекущую, с еще далеким, но уже постепенно приближающимся гулом водопада, речную гладь Ниагары.

VII

Может быть, укрепляя внешний порядок и не думая о внутреннем, мы укрепляем стенки снаряда, начиненного порохом: чем крепче стенки, тем сильнее будет взрыв.

VIII

Через 20–30–50 лет будет вторая война; если не мы, то наши дети, внуки, правнуки увидят ее: все это знают или предчувствуют. «Мир, мир», – говорят, а звучит: «Война, война».

«Все говорят о мире, потому что боятся и ждут войны», – сказал недавно человек, кажется, лучше всех знающий действительное положение Европы, Муссолини.

«Хочешь мира, готовься к войне»; хочешь войны, говори о мире.

IX

«Когда будут говорить: „Мир и безопасность“, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно тому как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут» (I. Фесс. 5, 3).

В нижнем этаже – пороховой погреб фашизма; в верхнем – советская лаборатория взрывчатых веществ, а в среднем – Европа, в муках родов: мир хочет родить, а рождает войну.

Х

Русские изгнанники, крайние жертвы войны, люди с содранной кожей, – чувствительнейшие барометры европейской военной погоды, лучшие оценщики европейских слов о мире.

О, конечно, Россия сама себя погубила; будем щедры, скажем: девять десятых гибели принадлежат ей, но все-таки одна десятая принадлежит и Европе. Девять пудов, наваленных на спину человека, могут его не раздавить, но от десятого – кости хрустнут. Вот этот-то десятый пуд и навалила Европа на Россию и крепко держит, не отпустит, может быть, сама хорошенько не зная, что делает, с благою целью «невмешательства»; но русские знают: если бы чья-то протянутая из Европы, невидимая рука не спасала советскую власть, каждый раз, на краю гибели, то Россия уже была бы свободна.

XI

Русский коммунизм, оледенелая глыба войны, медленно тает под солнцем европейского «мира»: когда же растает совсем, – рухнет на Европу.

XII

Нынешняя Россия – продолжающаяся первая война и готовящаяся вторая, – мост между ними; по тому, как Европа укрепляет его, видно, как ее «ночная душа» тянется к войне.

XIII

«Гляньте, гляньте, земля провалилась!» – «Как? провалилась?» – Точно, прежде перед домом была равнина, а теперь он стоит на вершине страшной горы. Небосклон упал, ушел вниз, а от самого дома спускается почти отвесная, точно разрытая, черная круча» (Тургенев. «Конец света»).

Это пророческое видение 70-х годов прошлого века исполнилось: Россия – большая часть Европы, шестая часть земной суши – провалилась, и строители европейского дома ищут устойчивого равновесия, «стабилизации», над пропастью.

XIV

Говоря о мире, «ткут паутину» (Ис. 59, 5), но ее прорывает железо войны.

Видимый мир – невидимая война. «Господь излил на них ярость гнева своего и лютость войны: она окружила их пламенем со всех сторон, но они не замечали ее; и горела у них, но они не разумели этого сердцем» (Ис. 42, 25).

XV

Бык, идучи на бойню, жалобно мычит; так Европа, идучи на войну, говорит о мире.

XVI

Можно бы избегнуть второй войны, если бы мы помнили первую, но память наша о ней – тусклая лампада над могилой Неизвестного Солдата.

Миролюбивая Европа – как жена прелюбодейная: «поела, обтерла рот свой и говорит: „Я ничего худого не сделала“ (Прит. 30, 20).

Мы забыли, простили себе войну, но, может быть, война не простила нам.

XVII

Нынешний мир – щель между двумя жерновами, духота между двумя грозами – перемирие между двумя войнами.

XVIII

Десять лет я решаю и все не могу решить, где сейчас душнее, страшнее, – здесь, в Европе, или там, в России. Может быть, равно, только по-разному.

XIX

В самом начале XX века океанский пароход, Титаник, на котором совершали увеселительную прогулку в Европу американские миллиардеры с семьями, столкнувшись ночью, в тумане, с огромною плавучею льдиною, пошел ко дну так внезапно, что почти никто не спасся.

Гибель Титаника – заглавная картинка к новой главе всемирной истории – первой великой войне, а может быть, и ко второй, последней; третьей не будет, или будет уже в истории не нашего человечества.

XX

Только что наш европейский Титаник столкнулся ночью, в тумане, с плавучею льдиною, чудом спасся, полуразбитый, – поплыл дальше, и вот, опять – ночь, туман; опять белеет в нем что-то огромное; льдистым холодом веет в лицо, – вторая льдина, и мы прямо идем на нее. Что же рулевой, – уснул, ослеп, или вместо него правит кто-то другой, Неведомый?

XXI

Чем будет вторая война, мы не знаем, или не хотим знать. Страшно? Нет, скучно: ведь все равно, ничего не поделаешь, – так уж лучше не знать, забыть.

«Народы не догадываются, перед какою ужасающею опасностью стоит человечество, в случае новой войны», – пишет в своем докладе Лиге Наций проф. Collège de France, Андрэ Мейер. «Газы прошлой войны были игрушкой, детской забавой, по сравнению с тем, что мы увидим, если разразится новая война», – добавляет другой эксперт, проф. Колумбийского университета В. Каннон.

XXII

22 апреля 1915 года, были впервые применены немцами на французском фронте удушливые газы: выпущенная на участке длиною в шесть километров волна хлора отравила, в течение двух часов, свыше пяти тысяч французских солдат. «Каиновым дымом» прозвали русские эти желто-бурые пары хлора. Можно сказать, и доныне стелются они над Россией, отравляет ее «Каинов дым» – дух братоубийства бесконечного.

XXIII

Химия войны за годы мира получила развитие огромное. В 1918 году, к концу военных действий, известно было около тридцати ядовитых газов, а в настоящее время их более тысячи.

Один из них, фосген, так ядовит, что случайная утечка его едва не отравила весь Гамбург. Пятьюстами килограммами этого газа, содержимым нескольких бомб, отравляется 100000 куб. метров воздуха. В четверть часа населенная площадь, где прошла бы волна фосгена, превратилась бы в кладбище; оставшиеся позади нее трупы напоминали бы своим видом утопленников с посиневшими лицами и судорожно искривленными членами. Чтобы истребить население в 10000 гектаров – площадь Парижа, – достаточно сбросить в различных точках ее десять тонн фосгена, что, при нынешнем состоянии военной авиации, требует не более тридцати минут.

Цианистые соединения вызывают молниеносный паралич нервной системы и мгновенную смерть. Окись углерода, не имеющая ни цвета, ни запаха, делает невозможными никакие предохранительные меры (В. Иноземцев. – Научная война. Возрождение, № 1301).

XXIV

По недавнему сообщению д-ра Хильтона Айрэ Джонса в Нью-Йорке, новоизобретенный газ может уничтожить целую армию так же легко, как «потушить свечу».

Сбрасывание начиненных газами бомб – главное условие химической войны – зависит от совершенства авиации, а эта – от легкости металлов, употребляемых для постройки авионов. Тот же д-р Джонс сообщил об открытии нового металла – берилла, – вдвое крепчайшего стали и с удельным весом только вдвое больше алюминия. Авион из берилла будет так легок, что поднять его сможет один человек (Новое средство уничтожения. Последние Новости, № 2842).

Зажигательные газы, при соприкосновении с воздухом, раскаляют его до такой степени, что все, находящееся в области, где взорвался начиненный таким газом снаряд, воспламеняется само собой, как брошенное в накаленную печь полено дров: вспыхивающие, как спичечные коробки, дома, загорающиеся одновременно, со всех сторон, леса, огромные обугленные пространства – таковы опустошения от этих газов.

XXV

Первая Атлантида истреблена была внешним огнем, вулканическим: может быть, вторая – истребится огнем внутренним. «Я извлеку изнутри тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел, говорит Господь» (Иез. 28, 18).

XXVI

К химии прибавится физика – еще мало известные непосвященным, но уже похожие на черную магию, действующие на расстоянии, электромагнитные волны; прибавится и биология – война микробами сапа, чумы, холеры, а может быть, и других, еще неизвестных зараз.

Так основные силы природы и человека превращаются в демонов-истребителей, предсказанных в Книге Еноха, «исполинов, ростом в три тысячи локтей», Нефелимов, пожирающих сначала все на земле, а потом и друг друга (Henoch. VII, 2).

XXVII

Кажется, вторая всемирная война будет уже не взаимным истреблением народов, а самоистреблением человечества.

Все это, похожее на сказку или видение Апокалипсиса, – может быть, уже близкая к нам, хотя и скрываемая от нас, действительность. Тайну своих военных изобретений каждое государство прячет от соседей; говорить об этом нельзя под страхом «государственного преступления». Каждый народ высиживает для общего хора войны своего особого, с национальным лицом, дьявола.

XXVIII

Тайна второй и, должно быть, последней, всемирной войны и есть тайна Запада – Атлантида-Европа.

XXIX

«Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском доме.

Комната большая, низкая, в три окна; стены вымазаны белой краской; мебели нет. Перед домом голая равнина; постепенно понижаясь, уходит она вдаль; серое, одноцветное небо висит над нею, как полог.

Я не один – человек десять со мною в комнате. Люди все простые, просто одетые; они ходят вдоль и поперек, словно крадучись. Они избегают друг друга и, однако, беспрестанно меняются тревожными взорами.

Ни один не знает, зачем он попал в этот дом, и что за люди с ним. На всех лицах беспокойство и унылость… Все поочередно подходят к окнам и внимательно вглядываются, как бы ожидая чего-то извне.

Потом опять принимаются бродить вдоль и поперек. Между ними вертится небольшого роста мальчик; от времени до времени, он пищит тонким однозвучным голосом: «Тятенька, боюсь!» – Мне тошно на сердце от этого писку, и я тоже начинаю бояться… чего, не знаю сам. Только чувствую: идет и близится большая, большая беда.

А мальчик нет-нет – да и запищит. Ах, как бы уйти отсюда! Как душно! Как томно! Как тяжело… Но уйти невозможно.

Это небо – точно саван. И ветра нет… Умер воздух, что ли?

Вдруг мальчик подскочил к окну и закричал тем же жалобным голосом: «Гляньте, гляньте! Земля провалилась!»

– Как провалилась? – Точно: прежде перед домом была равнина, а теперь он стоит на вершине страшной горы. Небосклон упал, ушел вниз, а от самого дома спускается почти отвесная, точно разрытая, черная круча.

Мы все столпились у окна… ужас леденит наши сердца.

– Вот оно… вот оно! – шепчет мой сосед.

И вот, вдоль всей далекой земной грани зашевелилось что-то. Стали подыматься и падать какие-то небольшие кругловатые бугорки.

«Это – море!» – подумалось всем нам в одно и то же мгновение.

– Оно нас всех сейчас затопит… Только как же оно может расти и подыматься вверх на эту кручу?

И однако, оно растет, растет громадно… Это уже не отдельные бугорки мечутся вдали… Одна сплошная, чудовищная волна обхватывает весь круг небосклона.

Она летит, летит на нас. Морозным вихрем несется она, крутится тьмой кромешной. Все задрожало вокруг, а там, в этой налетающей громаде, – и треск, и гром, и тысячегортанный, железный лай.

Га! Какой рев и вой! Это земля завыла от страха.

Конец ей! Конец всему!»

XXX

Кажется, за двадцать пять веков после Платона, не было видения более похожего на «Атлантиду», чем это. Тот, кому оно явилось, за сорок лет до русской революции, Тургенев, может быть, меньше всех знал, что оно значит, хотя и верно назвал его «Концом света». Мы теперь знаем, что это конец России; может быть, наши дети, внуки или правнуки узнают, что это конец не только России.

Это видение – русское и всемирное, но уже не европейское, потому что сейчас быть «европейцем» уже не значит быть «всемирным». Чтобы понять, что «конец света» есть видение русское, вспомним, что вся наша литература, – от Чаадаева, который всю жизнь молился в смертном страхе за Россию и Европу вместе: «Да приидет царствие Твое», и Гоголя, который сошел с ума и умер от этого страха, через Достоевского, «человека из Апокалипсиса», до Вл. Соловьева с повестью его о «кончине мира» и Розанова с его «Апокалипсисом наших дней», – вся русская литература, душа России, есть эсхатология – религия Конца. Как будто прославленная сейчас в Европе, все еще остается она неизвестною в этом, главном. «Делают из этого забаву… Но когда сбудется – вот уже сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк» (Иез. 33, 31, 33).

XXXI

«Запад исчезает, все рушится… И когда над этим громадным крушением мы видим всплывающую святым ковчегом Россию, еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании?» Глядя сейчас на Россию, Запад мог бы посмеяться над этим пророчеством Тютчева («Россия и революция»). Но если русский потоп, со второй всемирной войной, дойдет, схлынув с России, до Запада, – а вероятно, дойдет, – то, может быть, «смешное» пророчество страшно исполнится.

XXXII

Кажется, и Тютчеву являлось то же видение, как Тургеневу: за всеми концами исторических циклов – конец самой истории:

Когда пробьет последний час природы, —

Состав частей разрушится земных,

Все зримое опять покроют воды,

И Божий лик изобразится в них.

XXXIII

Не будучи похожим на своих читателей, поставить знак равенства между второй всемирной войной и Атлантидой-Европой очень легко; но, будучи на них похожим, – очень трудно, почти невозможно.

XXXIV

«Господи, дай мне простых, понятных слов». Должен бы молиться всякий, кто хочет в наши дни говорить о Конце.

«Тятенька, боюсь» – вот, кажется, самое простое слово, но попробуйте сказать его в нынешней, «мирной» Европе, – будет «неприлично», в лучшем случае, а в худшем – «забавно».

Если бы меня спросили, что для современного, среднего, «цивилизованного» человека наиболее дико, чуждо, непонятно, невместимо, я бы ответил: «Конец». Мы, можно сказать, на свет рождаемся с аксиомой благой бесконечности: всякая бесконечность лучше конца; всякая величина с коэффициентом бесконечности становится абсолютно-положительной. Кое-что о «дурной бесконечности» мы знаем, но так смутно, что это нам ни к чему не служит. Хуже всего, что в этой «врожденной аксиоме» происходит, то ли по общей слабости человеческого ума, то ли по особому дурному вкусу, свойственному европейской цивилизации последних трех-четырех веков, смешение «бесконечного» с огромным. Внешне-огромное может быть внутренне-пустым, ничтожным, – это мы тоже знаем, но так отвлеченно, что и это нам не служит ни к чему.

Воля к огромному – ничтожному, дурной вкус к «дурной бесконечности», погубили несколько великих цивилизаций – ассиро-вавилонскую, эллинистическую, римскую; может быть, погубят и европейскую.

Греков, до эллинизма, спасала если не религиозная, то эстетически-врожденная аксиома благого конца – меры: все, что прекрасно, здесь, на земле, ограничено, замкнуто, закончено; вольно стремится к своему концу и пределу; красота есть человечески-божественное явление Конца. Вот почему воля к прекрасному связана у греков с волей к трагическому, с «любовью к року», amor fati: кто родился, принял начало – жизнь, тот принял и конец – смерть; вот почему греки создали столь непонятное нам слово apeiron, «бесконечное» – «неиспытуемое», то, чего нельзя и не должно пытать, познавать; хаотически-безвидное, безóбразное и безобразное. Наша оценка здесь опрокинута: конец лучше бесконечности. В греческом искусстве эсхатология – начало эстетики, а в греческой мистерии – начало религии.

XXXV

Личность бесконечна только в нездешней, трансцендентной возможности, а в здешней, эмпирической действительности – ограничена, замкнута: лицо духовное, так же как плотское, определяемое чертами, концами, пределами, есть тоже человечески-божественное явление Конца; быть бесконечным здесь, на земле, значит быть безличным. Наша воля к земной бесконечности есть тайная воля к безличности.

XXXVI

В возможно истинную гипотезу бесконечной мировой эволюции мы включаем заведомо ложную теорию бесконечного земного прогресса: мы хорошо знаем, что земной мир конечен, как в пространстве, так и во времени; если имел начало, то будет иметь и конец.

Но мы не знаем, когда, и, делая эту неизвестность коэффициентом прогресса, мы возводим его на степень Абсолюта, как бы самого Божественного Промысла, и нет таких человеческих жертв, которых бы этот Абсолют не требовал.

Если вторая всемирная война будет самоистреблением человечества, то этого потребует он же, «бесконечный прогресс», самый кровавый из всех Молохов.

XXXVII

От него-то и освобождает эсхатология, метод религиозно-исторического познания, не менее точный, чем все научные методы. Чтобы понять середину – всемирную историю, надо видеть ее начало и конец; чтобы понять смысл пути, надо видеть, откуда и куда он ведет.

Первое знание, данное человеку: «я», бытие внутреннего мира, личности – психология, в самом широком смысле; второе знание: «не-я», бытие внешнего мира – космология; третье: конец «я» и «не-я» – эсхатология. Все эти три знания одинаково точны, но не одинаково легки: самое легкое – первое, третье – самое трудное.

Вся культура, или, вернее, «цивилизация», движется в среднем – в космологии; вся религия – в крайнем – в эсхатологии.