Екатерина Докашева

Великий Шелковый путь

Полная история эпох

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии.

© Екатерина Докашева, 2025

© ООО Издательство АСТ, 2025

Предисловие

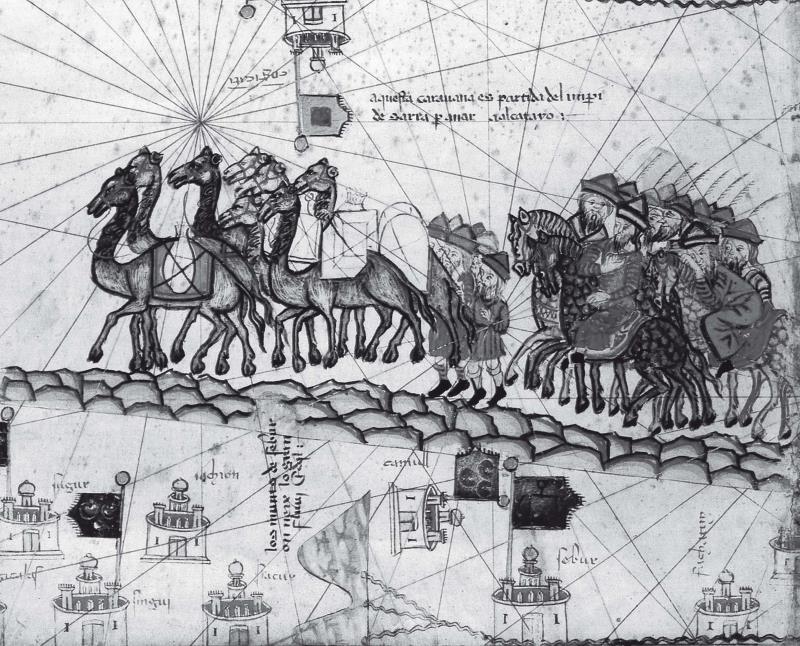

Великий шелковый путь – важнейший цивилизационный проект в истории человечества. До сегодняшнего дня его значимость по-настоящему не изучена и не осознана. По проложенным путям шли не просто караваны с товарами, там происходил интенсивный обмен идеями, культурой, традициями и обычаями. Взлет экономики и культуры, развитие стран и переход от древности к Средневековью во многом были обусловлены функционированием этой крупнейшей трассы, которая соединяла государства и народы, подчас находившиеся в разных концах ойкумены.

Характерно, что импульс к созданию трансконтинентальной системы был получен в результате завоевательных походов Александра Македонского, во время которых эллинистические идеи проникли далеко за пределы средиземноморского оазиса.

Взаимодействовать с древними культурами Европы, Азии и Африки китайская цивилизация начала еще до нашей эры. Однако маршруты, соединявшие эти древние цивилизации, в мировой науке долгое время не были связаны общим термином. Название «Великий шелковый путь» впервые предложил немецкий ученый Рихтгофен в 1877 г. Название прижилось, хотя оно весьма условно, ведь по этому пути шли караваны с самыми разнообразными товарами, а не только с шелком, с которого все начиналось. Дальнейшие исторические исследования и археологические находки расширили научные представления о Великом шелковом пути. Последние данные археологов позволяют точнее датировать начало шелковой торговли между Западом и Востоком: самое позднее – IV в. до н. э.

Изучение Великого шелкового пути прежде всего понимается как исследование культурного обмена между китайской и средиземноморскими цивилизациями. Но в исследованиях Великого шелкового пути невозможно ограничиться изучением только отношений Китая и Рима. Великий шелковый путь – дорога, по которой в античности и средневековье шла торговля между Китаем, евразийскими степями, Средней Азией, Индией, Передним Востоком и Европой: Византией, Венецией и др.

Вдоль Великого шелкового пути возникали ремесленные центры, велась интенсивная торговля, развивались науки и культура. Первые постоялые дворы и караван-сараи, где люди могли остановиться на ночлег, часто превращались в большие поселения, а затем и города. Расцвет торговли явился причиной создания городского хозяйства и городов как центров ремесла и торговли.

Эти города, предшественники современных мегаполисов, выделялись на фоне других поселений того времени. Александрия, Константинополь, Багдад, Бухара, Самарканд, Венеция стали, с одной стороны, экономическими центрами, а с другой – сосредоточением культуры.

Великий шелковый путь раздвинул представления людей об обитаемом мире. Путешествующие купцы собирали и распространяли знания о тех краях, в которых им удалось побывать, – о людях, обычаях, способах торговли, географии, расстоянии между населенными пунктами. Эти полунаивные и порой фантастические описания являются лучшими доказательствами того, как постепенно накапливались знания и какой долгий путь пришлось пройти человечеству, чтобы запечатлеть и понять мир вокруг себя.

И, конечно, нельзя не сказать о том, что именно на трассах Великого шелкового пути зарождались и распространялись среди народов крупнейшие мировые религии: христианство, ислам, буддизм… Так, невозможно без путешествующих проповедников представить, как бы еще христианство достигло Китая и пустило там корни.

Взаимное влияние национальных культур и искусства было очевидным, оно внесло свою лепту в важнейшие достижения цивилизации. Разве не принадлежат к числу величайших памятников культуры Александрийская библиотека, собор Айя-София, византийские фрески, статуи Будды, сохранившиеся в Китае и Японии?

И как оценить человеческими земными мерками полет мысли Августина Блаженного, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Омара Хайяма, Низами?

Следы материальной и нематериальной культуры весомы и глубоки, мы и сегодня возвращаемся к традициям и достижениям того времени, черпая в них свое вдохновение.

И, возможно, лучшим признанием ценности Великого шелкового пути являются планы и проекты его возрождения, звучащие сегодня с самых высоких трибун. Многие признают, что воссоздание Великого шелкового пути способно объединить народы вокруг идеи мирного экономического и культурного сотрудничества и указать переход от кризиса к более разумному и совершенному будущему, которое является залогом дальнейшего цивилизационного развития Человечества.

Глава первая

Предшественники Великого Шелкового пути

Великий шелковый путь не мог возникнуть в одночасье; торговые трассы складывались в единую систему на протяжении нескольких веков. Предшественниками Великого шелкового пути были Нефритовый и Лазуритовый пути, по ним шел взаимный обмен и торговля между странами.

Нефритовый путь

Каждая эпоха истории китайской цивилизации имеет свои характерные образцы искусства: Шан и Чжоу – изделия из бронзы, Хань – шелк и лакированную посуду, Тан – золото и серебро, Сун и Юань – фарфор. Однако искусство создания изделий из нефрита имело важное значение во все эпохи. Нефрит можно разделить на два типа. Первый тип: разновидность из тремолит-актинолитового ряда группы кальциевых амфиболов, она и носит название жуаньюй, «мягкий нефрит». Второй тип: разновидность из группы натриевых пироксенов, такой камень называют инъюй, «твердый нефрит», или жадеит. В Древнем Китае добыча жадеита не производилась. Под яшмой, о которой говорится в древних китайских книгах, подразумевается нефрит. При раскопках неолитических стоянок в бассейнах Хуанхэ и Янцзы постоянно находят изделия из нефрита – это значит, что еще в ту эпоху жители Поднебесной научились гранить и полировать нефрит. Нефрит использовали в качестве украшения, а художественные произведения из нефрита, изготовление которых требовало много времени и труда, нередко служили символом богатства. В эпохи Шан и Чжоу знать приносила изделия из нефрита в жертву духам предков. Нефрит с гор Куньлунь – самый знаменитый в Китае. Его добывают в бассейне реки Хотан, в синьцзянском уезде Хотан, который в древности носил название Юйтянь. У Сун Инсина сказано: «Весь ценный нефрит, который везут в Срединное государство, добывается в Юйтяни[1] … Всякий нефрит рождается при свете луны, местные добывают его в реках и делают это осенью, при яркой луне. Они ходят по реке и ищут нефрит в породе: где кроется нефрит, там лунный свет становится ярче. На мелководье нефрит следует за течением реки и мешается с пустой породой, камни достают из воды, чтобы разглядеть и решить, нефрит это или простой камень. Река белого нефрита Байюйхэ течет на юго-восток, река зеленого нефрита Люйюйхэ течет на северо-запад… Там есть место под названием Ванъе, в его реках много нефрита, по обычаю собирают его в воде нагие женщины, считается, что женская ци притягивает нефрит, он не уходит вместе с водой и его легче собрать. Это варварский предрассудок». По цвету различают семь основных сортов хотанского нефрита: цвета бараньего сала, белый, зеленовато-белый, зеленый, темно-зеленый, желтый и черный. Саркофаг Тамерлана, основателя империи Тимуридов в Центральной Азии, был изготовлен из цельного куска черного хотанского нефрита. В 1976 г. в руинах Иньсюй была обнаружена усыпальница Фу Хао – наложницы шанского вана У-дина (XIII в. до н. э.). В усыпальнице находились более 750 резных изделий из нефрита. Результаты экспертизы показали: существенная часть шанского нефрита из гробницы – хотанский окатыш, нефрит с гор Куньлунь. В 1989 г. в ходе раскопок в городе Даянчжоу (уезд Синьгань, провинция Цзянси) археологи обнаружили более 150 разнообразных изделий из нефрита, а также почти тысячу нефритовых бусин и нефритовых пластин. Множество изделий из хотанского нефрита находят при раскопках царских захоронений шанского периода. Даосы доциньской эпохи, искавшие эликсир бессмертия, считали, что золотой нефрит и минеральная соль, принятые внутрь, могут сделать человека бессмертным. У чуского поэта Цюй Юаня есть стихотворение «Переправляясь через реку» из цикла «Девять напевов» со словами: «Я медленно поднимаюсь на горный хребет Куньлуня, Я выпиваю настойку из белой толченой яшмы, – Хочу я быть долголетним, подобно земле и небу, И светлым я быть желаю, подобно луне и солнцу».

Гэ Хун, даосский ученый, живший при династии Восточная Цзинь, цитирует древний «Канон нефрита»: «Тот, кто принимает золото, становится столь же долговечным, как золото. Тот, кто принимает нефрит, становится столь же долговечным, как нефрит». И продолжает: «Нефрит тоже является снадобьем бессмертных, но его очень трудно найти… Только естественный неотполированный нефрит может быть использован для продления жизни. Лучше всего подходит белый нефрит, добываемый в государстве Юйтянь го».

Для тех, кто искал бессмертия, гора Куньлунь обладала мистическим смыслом; о ней писали в мифах и преданиях. Куньлунь – родина кочевых скотоводов юэчжей, которые жили в северных степях. Юэчжи контролировали все маршруты, пролегавшие с востока на запад, от Центральных земель до Хотана. В главе «Чжао цэ» («План царства Чжао») из трактата «Чжань го цэ» («Планы сражающихся царств»)[2] приводится письмо, которое Су Цинь, правитель царства Ци, написал правителю царства Чжао. «Если армия Цинь захватит Гоучжу (гора Яньмэнь) и отрежет путь по горам Хэншань (северо-запад современной провинции Шаньси), то куньлуньский нефрит перестанет быть собственностью правителя Чжао. Тогда ни одна из трех драгоценностей Западного края не попадет больше в царство Чжао: ни дайсяньские лошади, ни хуские собаки, ни куньлуньский нефрит». На северной границе царства Чжао, на горе Хэншань (Бэйюэ) в северо-западной части современной провинции Шаньси стояла застава Яньмэнь: через нее проходила граница между кочевой степью и земледельческой зоной Центральных земель. Судя по резному хотанскому нефриту, обнаруженному в усыпальнице Фу Хао, путь через Яньмэнь, возможно, существовал уже в XIII в. до н. э. Торговля куньлуньским нефритом шла с запада на восток, от синьцзянского Хотана до города Иньсюй на месте сегодняшнего Аньяна. Путь был полон опасностей, и потому большинство сборщиков нефрита гибло на чужбине.

В 128 г. до н. э. Чжан Цянь вернулся в Чанъань из Западного края. Его путь проходил через южные рубежи Таримской равнины, благодаря чему посол узнал, где в действительности добывают хотанский нефрит. Согласно наблюдениям Чжан Цяня, «к западу от Юйтянь все реки текут на запад и впадают в Сихай; к востоку [от Юйтянь] реки текут на восток и впадают в Яньцзэ. Яньцзэ, скрывшись, уходит под землю. К югу от него располагаются истоки [Хуан]хэ. [Там] много самоцветов. [Хуан]хэ течет в Срединное государство». Чжан Цянь считал, что истоки Хуанхэ находятся на территории Юйтянь; в сочинении «Юй бэнь цзи» («Основные записи о деяниях Юя») и в других памятниках доциньской эпохи непроходимым горам Юйтяня, где берет начало река Хуанхэ, дано название Куньлунь. В разделе «Дайюань ле чжуань» «Исторических записок» сказано: «[Еще один] ханьский посол изучил истоки [Хуан]хэ. Истоки реки находятся в Юйтянь. В тех горах много самоцветов, [он] собрал их и доставил [ко двору]. Сын Неба, справившись в древних картах и писаниях, сказал, что горы, откуда вытекает река, называются Куньлунь».

Благодаря открытию источника хотанского нефрита мастера эпохи Хань[3] получили лучшее сырье для работы. Искусство обработки нефрита, появившееся в Китае еще в неолитическую эпоху, при династии Хань достигло своего расцвета. Украшения из белого хотанского нефрита «бараний жир», обнаруженные при раскопках жертвенной ямы Вэйлин, принадлежавшей ханьскому императору Юань-ди, по праву могут считаться образцом нефрита династии Хань. Эпоха Хань открыла новую страницу в истории китайского нефрита.

В последние годы правления династии Восточная Хань в стране вспыхнула так называемая смута Дун Чжо, во время которой погибли многие мастера императорского дома, работавшие с нефритом. Так традиции обработки нефрита был нанесен тяжелый удар. При раскопках клада с золотом и серебром в деревне Хэцзяцунь провинции Шэньси археологи нашли множество изделий из белого нефрита «бараний жир» времен династии Тан. Качество обработки камня в этом случае, как и в следующем, оказалось довольно низким. Нефрит из сокровищницы императорского дома не сравнится с найденным при раскопках жертвенной ямы Вэйлин ханьского императора Юань-ди. Некоторые исследователи считают, что ханьская технология обработки нефрита была восстановлена лишь при правлении минского императора Чжу Ди (1360–1424).

Нефритовый дракон. I век

Начало Нефритового пути можно датировать временами неолита – V тысячелетием до нашей эры. Первобытные люди делали из твердого нефрита ножи и наконечники для стрел. Этим объясняется старинное название нефрита – «камень топоров». Его добыча тогда производилась в основном в районе озера Байкал, и караванные тропы шли из Прибайкалья на запад

Нефритовый путь имел разветвленную сеть дорог на территории Северного Казахстана. По данным некоторых исследователей считается, что контролировали Нефритовый путь на протяжении бронзового века – III–II тысячелетия до н. э. – племена андроновцев, которых впоследствии сменили скифы. В пользу этой версии говорит тот факт, что в скифских захоронениях на Алтае обнаружены изделия из шелка. Таким образом, еще до того, как возник Великий шелковый путь, шелк доставлялся по Нефритовому пути.

Нефритовый путь тянулся на тысячи километров в те времена, когда люди еще не знали ни повозок, ни тяглового скота. Они несли на себе тяжелую поклажу: нефритовый «груз», еду, оружие для защиты. Под палящим солнцем, в дождь или стужу, по горным кручам, перевалам и равнинной местности шли путники, преодолевая трудности и препятствия. Со временем в местах перевалов возникли поселения. Возможно, сеть древних городищ, так называемая страна городов[4], получила толчок к своему развитию именно благодаря Нефритовому пути.

Иначе трудно объяснить существование развитых по меркам той эпохи населенных пунктов с передовым городским устройством и архитектурой. Некоторые городища имели гидротехнические сооружения: плотину, запруду, отводные каналы и ливневую канализацию. На планете не найдено подобных поселений с таким совершенным городским хозяйством, имеющим столь же древнее происхождение. Их возраст сравним с первыми египетскими пирамидами.

Когда Китай начал добывать нефрит на своей территории (примерно с XII в. до н. э.), а именно – на северо-востоке, сам нефрит и изделия из него стали распространяться на западе. Сначала по Нефритовому пути, потом – по Великому шелковому пути. Некоторые исследователи даже склоняются к тому, что Великий шелковый путь правильней было бы назвать «Великим нефритовым путем».

С момента открытия Китаем нефрита страну охватила самая настоящая нефритовая лихорадка. Он стал самым почитаемым камнем и свой высокий статус сохраняет до сих пор. Каждая эпоха истории китайской цивилизации имеет свои характерные образцы искусства.

Нет таких свойств, которыми китайцы не наделяли бы любимый камень. Нефриту приписывают способности обеспечивать долголетие и семейное благополучие, защищать от навета и дурного глаза. Он также считался символом власти и бессмертия.

В Древнем Китае нефрит ценился дороже золота, им украшали дворцы, императорские и храмовые комплексы, гробницы. Правителям давали титул «нефритовый».

А вот как высказался о нефрите легендарный древнекитайский мыслитель Конфуций: «…Нефрит как сила познания, ибо гладок и блестит. Он как справедливость, ибо у него острые края, но они не режут. Он как покорность, ибо стремится вниз, к земле. Он как музыка, ибо издает чистые, ясные звуки. Он как правдивость, ибо не скрывает изъянов, которые лишь усиливают его красоту. Он как земля, а его стойкость рождена горами и водой».

И, конечно, в китайском эпосе Будда восседал на нефритовом троне, а Дерево бессмертия росло на берегу нефритового озера!

Королевский нефрит широко использовался в придворных церемониях. Интересен такой обычай: когда совершались сакральные ритуалы, китайский император и его главные придворные держали возле губ нефритовые пластинки, чтобы случайно не осквернить своим дыханием его Небесное Божество. Императорская пластинка из нефрита имела прямоугольную форму, что означало «прямоту управления страной». Нефритовые пластинки помощников были заостренными или закругленными, это говорило об их подчинении императору.

Из нефрита даже изготавливали бляшки, которые были в ходу наравне с монетами.

В знак большого уважения китайские императоры преподносили нефрит в дар другим правителям. Так, например, в 1895 г. русский император Николай II получил от китайского императора подарок – нефритовый фельдмаршальский жезл, украшенный золотой оправой.

С какой скоростью передвигались люди по Нефритовому пути? Об этом можно составить впечатление, проанализировав один из самых древних китайских источников – «Повествование о Сыне Неба Му» (его датировка – не позднее начала I тысячелетия до н. э.). В этом тексте дается описание двухлетнего путешествия китайского правителя Му-вана на запад для встречи с «владычицей Запада» – Сиванму. В произведении, описывающем не то реальные, не то мифические ситуации, тем не менее дается характеристика пройденного пути, что заставляет предположить реальную подоплеку происходящих событий. За 730 дней Му-ван прошел расстояние, равное 24 тысячам ли, то есть примерно 12 тыс. км. Таким образом, он шел со скоростью примерно 16,5 км в день. Между тем в дальнейшем караваны по Великому шелковому пути продвигались по 25 км в день, то есть следует признать, что скорость караванов, следующих по Нефритовому пути, была довольно высокой.

Лазуритовый путь

Все мы помним великолепные лазуритовые колонны алтаря Исаакиевского собора, построенного великим архитектором Монферраном. Это фиолетово-синий бадахшанский лазурит. Лазуритовые мозаики, символизирующие небо, можно увидеть и в других православных храмах, вазы и чаши из этого камня – в Эрмитаже. Но мало кто догадывается о древности бадахшанских месторождений лазурита, о том, что изделия из него можно найти в самых разных местах: гробницах египетских фараонов, в кавказских курганах, при раскопках земледельческих поселений на территории Южного Туркменистана. При этом возраст находок датируется IV–III тыс. до н. э.

О существовании Лазуритового пути ученые стали догадываться, когда при археологических раскопках обнаруживались изделия из этого камня, однако никаких месторождений поблизости не было. Откуда же он брался?

О лазурите упоминается даже в шумерских и египетских письменных источниках.

В Древнем Египте он был одним из самых почитаемых драгоценных камней. Его посвящали фараону как наместнику бога солнца Ра. В одной из легенд сам бог Ра описывается в старости следующим образом: его кости стали подобны серебру, тело – золоту, а волосы – лазуриту.

Этот небесный камень часто находили в египетских гробницах. Расхитители египетских пирамид особо охотились за изображениями жуков-скарабеев, сделанных из лазурита. Согласно поверьям, скарабей приносит счастье и долголетие, что делало его ценной добычей для «черных копателей».

В тексте, вырезанном иероглифами на стеле, которая была обнаружена еще Шампольоном и в настоящее время хранится в Национальной библиотеке в Париже, говорится о Рамсесе II и о его пребывании в стране двух рек (здесь имеется в виду территория Месопотамии, расположенная, как известно, между Тигром и Евфратом). После перечисления великих имен Рамсеса II упоминается, что местные правители подносили ему дань, состоящую из золота, лазурита, бирюзы и древесины из Страны Бога. Если забежать несколько вперед, то можно провести параллели с походом Александра Македонского, также стремившегося за Памир в поисках заповедных земель. Очевидно, мы имеем дело с легендой, зародившейся еще в далекой древности, – о том, что за Памиром находится легендарная божественная земля.

Лазурит почитали и шумеры. Они использовали синий камень в украшениях и статуэтках, делали из него амулеты. Предметы обихода царей были щедро украшены лазуритом, им даже покрывали стены дворцов. В памятнике древней шумерской письменности «Энмеркар и верховный жрец Аратты» (III тыс. до н. э.) говорится о правителе месопотамского города Урука (первого города Южной Месопотамии, ставшего ее храмовым и военным центром), который посылает гонца к властителю Аратты с требованием прислать золото, серебро, строительные материалы и лазурит. Исходя из текста поэмы, лазурит не только имелся в этой горной стране, но и добывался ее местными жителями. Возникает вопрос: где находилась эта горная страна Аратта, упоминаемая и в других шумерских источниках? Есть разные версии. Одни авторы помещают эту страну в Южном или Центральном Иране, другие – в горах восточнее Элама. Но все же правильней локализовать Аратту в Северном Афганистане, в районе современного Бадахшана. Выражения, которые встречаются в поэме – «лазурит, извлеченный из скал», «лазурит у его месторождений», – говорят о том, что в описываемой местности добыча лазурита шла давно и была хорошо налажена.

Многими веками позднее итальянский путешественник Марко Поло будет рассказывать о месторождении лазурита в Северном Афганистане, называя Бадахшан Баласианом: «Есть еще в этой стране другая гора, где есть лазурь, и она самая красивая в мире и находится в жиле как серебро».

Суммируя все вышеназванные источники, можно сделать вывод, что еще пять тысяч лет назад бадахшанское месторождение лазурита было основным месторождением этого камня на Востоке.

Лазуритовые копи Бадахшана находятся в Северном Афганистане, в бассейне реки Амударьи, около Фиргаму.

Бадахшанские месторождения разрабатывались под строгим контролем властей. Никто не смел приблизиться к рудникам; надсмотрщики внимательно следили за тем, чтобы те, кто добывал камень, не могли его похитить. Вплоть до новейшего времени добыча лазурита всегда была под особой юрисдикцией афганских правителей.

Но каким путем или путями лазурит попадал из горных областей в земледельческие районы Древнего Востока – в Среднюю Азию, Месопотамию, Египет?

Ученые приходят к выводу, что, скорее всего, эти связи были не прямыми, а носили опосредованный характер. Торговые пути в Месопотамию могли идти через районы, находившиеся к юго-востоку от Гиндукуша, Белуджистана[5] и Сеистана[6], а далее – вдоль побережья Персидского залива. На протяжении этого маршрута тянется цепочка поселений, которые могли служить перевалочными пунктами на Лазуритовом пути. Здесь нужно иметь в виду, что в Месопотамии во II тыс. до н. э. существовала широко налаженная торговля, о чем свидетельствуют клинописные документы. Развитию внешней торговли в Междуречье способствовало благоприятное географическое положение. Естественными транспортными путями служили реки, а также рукотворные каналы. Морские суда, прибывавшие с товаром из южных стран (чаще всего из Индии), поднимались вверх по рекам и разгружались в портовых городах. С юго-запада, с Аравийского полуострова, к Двуречью шли караванные пути, с севера, со стороны Армянского и Иранского нагорий, спускались сухопутные тропы. Большая часть территории Междуречья – это низменность, что создает хорошие условия для сухопутной (караванной) торговли.

Но бадахшанский лазурит мог попадать в Иран и вдоль предгорий, через районы иранского Хорасана.

В Средней Азии Лазуритовый путь, вероятно, пролегал через долину реки Гирируд (в Туркмении эта река носит название Теджен). В Египет, Сирию и Индию лазурит проникал через Месопотамию.

Таким образом, о Лазуритовом пути свидетельствует широко разветвленная сеть дорог и поселений, благодаря которым осуществлялась торговля.

Но нужно иметь в виду и водные пути.

Бадахшан связан густой сетью речных систем с другими странами Востока. Со стороны Афганистана в Амударью впадают реки Кокча (в Бадахшане), Кундуз, Балх. Крупнейшая река Гильменд у своих истоков практически соприкасается с бассейном Инда и теряется в Сеистане: река Кабул начинается от южных склонов Гиндукуша, проходит через ряд горных ущелий и выходит в Пешаверскую долину в Пакистане, где также впадает в Инд. Не являлась ли эта водная магистраль одним из путей, по которому лазурит через Персидский залив попадал в Шумер? Реки Амударья, Мургаб и Герируд (Теджен) связывали Северный Афганистан со среднеазиатскими областями.

С учетом всего этого можно резюмировать, что основным поставщиком лазурита (и по-видимому – единственным) в страны Древнего Востока и Среднюю Азию были копи, расположенные на севере Афганистана в районе Бадахшана.

Оттуда лазурит распространялся сложным путем: частично – морем, частично – сушей в другие страны Древнего Востока. Лазуритовый путь, как и Нефритовый, способствовал оживлению и развитию торговых связей и ремесел. Постепенно эти пути в середине I тыс. до н. э. начали сливаться в один.