Елена Олейник

Язык архитектуры. От ордера до хай-тека

© Елена Олейник, текст, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Вступление

От автора

Зачем эта книга?

Этот вопрос вопросов действительно требует ответа.

Архитектура моя давняя страсть, не помню даже, когда все началось. Мне всегда хочется заразить своим интересом других. Так что надеюсь с помощью этой книги обратить некоторую часть человечества в свою веру.

Кроме того, никак не привыкну к словам умных интеллигентных людей, что архитектура – это какой-то непонятный и мудреный мир. Напротив. Нет ничего яснее и легче.

К тому же заметила, что самое наболевшее – это архитектурные стили и как в них разбираться. Магические слова «рококо» и «ампир» могут ввести в ступор кого угодно. Что ж, с этой книгой у вас есть шанс легко запомнить, что такое «архитрав», «волюта» и почему в готике появились витражи.

Как

Главный вопрос нашей жизни – время. Есть сведения, что вращение земли ускоряется. Да-да! Значит, времени у нас все меньше и меньше.

Поэтому на каждую тему в этой книге выделено примерно 60 секунд. Такой формат: кратко и емко. Можно читать книгу сначала: тогда будет видна логика развития архитектуры. Можно начать с середины, да хоть с конца – кому как нравится.

Книга охватывает всю историю архитектуры: «от» и «до». Но это не марафон, а короткий спринт, стремительный забег с остановками. Ведь 60 секунд в день мы всегда найдем, не так ли?

Для кого

Для тех, кто не знает ничего и даже не знает, с чего начать. Могу ободрить: если один человек сумел что-то построить, а другой простым языком это объяснил, значит все возможно. Главное, идти – хотя бы маленькими шагами.

Для тех, кто интересуется искусством и уже кое в чем разбирается. Тут все легко: ведь новое ложится на уже вспаханную почву. И все-таки разложить по полочкам признаки основных архитектурных стилей и пополнить свой багаж самыми важными памятниками – это крутой результат.

Для любителей на родных улицах и в путешествиях смотреть по сторонам. В конце концов, пора научиться определять на глаз, когда это построено.

Для специалистов, работа которых так или иначе касается искусства. Как выясняется, какие-то лекции были пропущены, какие-то вообще забыты. Так что компактное изложение истории архитектуры пригодится и культурологам, и архитекторам, и дизайнерам.

А главное – студентам, как подсказка и шпаргалка.

Один знаменитый архитектор сказал: «Архитектура – это язык. Когда вы очень хороши, вы можете стать поэтом»[1].

Не знаю как вас, а меня эти слова очень вдохновляют.

Часть 1

Древняя Греция. Что такое «антаблемент»?

Дом, который построил…

Если вы захотите построить дом, то…

Сначала поставите опоры. Потом возьметесь за крышу, станете это чем-то перекрывать. В конце концов, все получится.

Дети, кстати, сооружают свои шалаши примерно так же: сдвигают стулья, сверху накрывают покрывалом и дальше – по возможности.

Логика простейшей конструкции: стойка – опора, балка – перекрытие. Самое замечательное, что эта мысль пришла людям в голову почти сразу.

Возьмем древнейшие мегалиты. Их строили из огромных каменных блоков. Собственно, от греческих слов «мега» (большой) и «литос» (камень) произошло название.

Что мы видим? Вертикальные камни поддерживают горизонтальную глыбу. Тот же принцип. Хотя, разумеется, это вообще не домики: их назначение до конца не выяснено. У них своя символика, своя выразительность. Иногда пишут, что это нечто среднее между архитектурой и скульптурой. Тем не менее это опять опора и опять перекрытие.

А дальше будут колонны Древнего Египта, которые тоже несут горизонтальные балки. Их уже интересно рассматривать, эти колонны очень хороши. Они всегда напоминают что-то природное: то бутон лотоса, то пальмовые листья, то связку папирусов. Впрочем, нам важен принцип. А он тот же.

И только в Древней Греции нашли универсальный архитектурный язык и сумели превратить это в систему.

В какую же?

Дольмен Пулнаброн, Ирландия, 4200 до 2900 гг. до н. э.

Папирусовидная колонна в Луксорском храме, Египет, XIV в. до н. э.

Полный «порядок»

Знаете, что означает слово «архитектор»? «Главный строитель». То есть все-таки главный, а не простой, скорее творец, чем исполнитель.

Да и архитектура для греков была больше, чем крыша над головой. Она стала языком, текстом, который собирал мир в порядок.

Итак, простейшая конструкция – это стойка и балка. Эту конструкцию так и называют – стоечно-балочной. Она состоит из несущих и несомых элементов. Несущие, конечно, колонны, а несомые – горизонтальные балки.

Опоры и балки были и до греков, но в древнегреческой архитектуре они выглядят иначе – абстрактно. Они ни на что не похожи, ничего не изображают, имеют ценность сами по себе. Как ноты, из которых складывается музыка.

Именно в Древней Греции эта простейшая конструкция оформилась в систему, которую назвали «ордер». Даже навскидку, английское слово order означает порядок. А то, что принято называть ордером в архитектуре, происходит от латинского ordo, и значение его точно такое же.

Элементы античного ордера у нас перед глазами постоянно. Что-то из архитектуры Египта вот так, запросто, гуляя по городу, и не встретишь. А фронтон в древнегреческом духе увидеть легко – хоть на здании Большого театра; разнообразные колонны – тем более.

Поэтому чтобы читать архитектуру, так важно понимать ее язык.

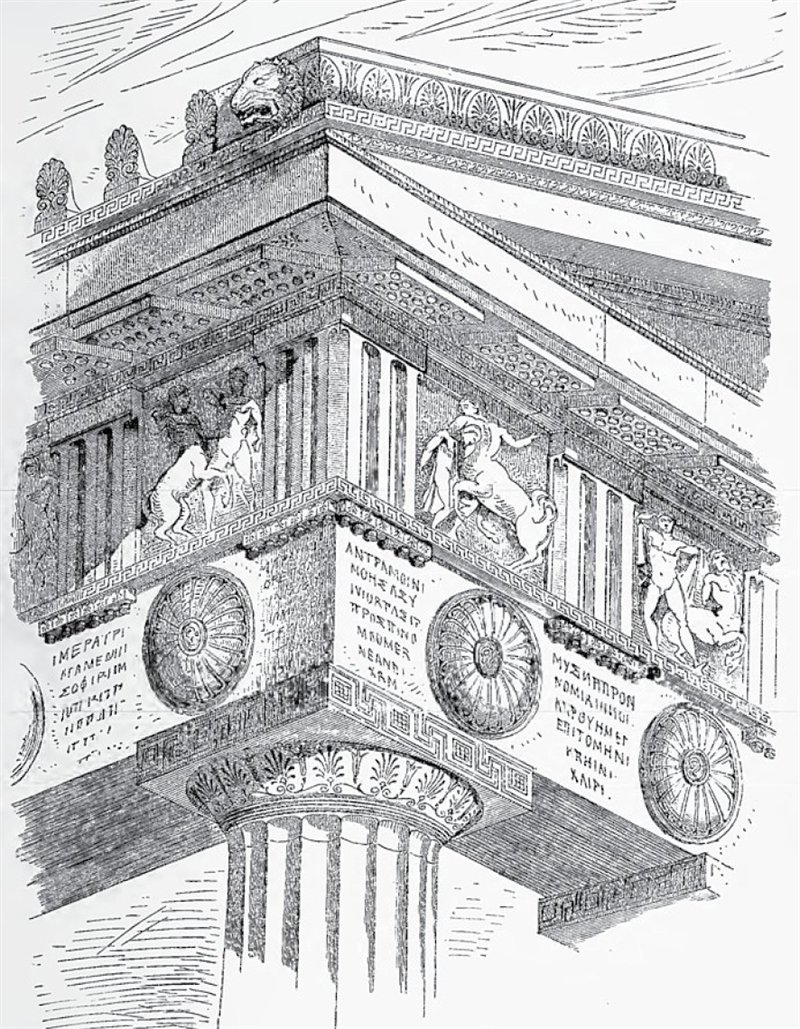

Что такое «АНТАБЛЕМЕНТ»?

Колонны Храма Зевса Олимпийского, Афины, II в. до н. э. – II в. н. э.

Большой театр, арх. Осип Бове, Москва, 1825

Предлагаю начать с самого интересного. Что же означает труднопроизносимое слово антаблемент?

Итак, основа греческого здания – это вертикальная опора и лежащая на ней балка перекрытия. Только, заметьте, балок тут целых три.

Первая, самая тяжелая, называется архитрав. Следующая за ней – фриз. И третья, которая немного выступает, чтобы с нее могла стекать дождевая вода, – карниз. Даже в такой жаркой стране, как Греция, бывают дожди.

Эти три балки вместе и получили название антаблемент. Вот и все!

Правда, есть одна проблема. Балки перекрытия, которые перпендикулярно лежат во втором ряду, выходят торцами прямо на фасад. Нехорошо. Грубые торцы, а между ними дыры. Это надо было как-то исправить.

Например, замаскировать торцы каменными плитками с вертикальными желобками (они называются триглифы). А промежутки между ними заполнить плитками с рельефами (метопы). В дорическом ордере они так и чередуются: где балка, – триглиф, а в промежутке – метопа. Так сложился триглифно-метопный фриз.

Крытая колонная галерея образует портик, который иногда завершает каменный треугольник – фронтон. Поле фронтона обычно заполняют скульптуры и рельефы. С фронтоном, конечно, совсем другое дело – здание выглядит нарядно, пафосно.

Но главное, опять же, система.

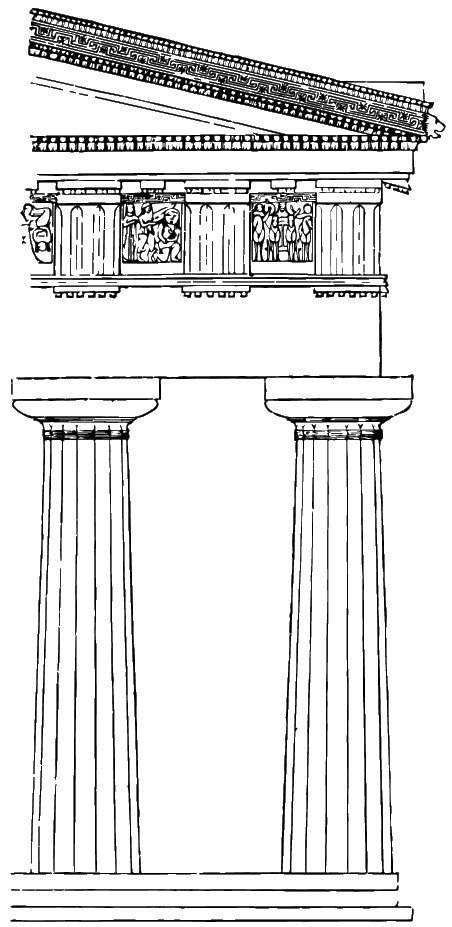

Колонна

Итак, колонна – главный признак греческого ордера. Легко увидеть, что колонна не такая уж ровная, это не столб. Она имеет определенную форму. Часто даже на глаз можно заметить утолщение в середине – энтазис.

Это не случайно. Энтазис выражает работу колонны. Ведь она несет тяжелые балки, держит фронтон. От этой тяжести колонна как будто слегка припухла в середине, расширилась. Чудесный пример одушевления архитектуры.

Ствол колонны часто обработан вертикальными желобками. Их называют каннелюры. Зачем они?

Во-первых, для светотени. В сущности, колонна выглядит как скульптура: ее поверхность не ровная и не гладкая, а пластичная, живая. Она буквально играет на солнце.

А кроме того, каннелюры – это то, что стройнит колонну. Примерно как вертикальные полоски на женском платье. Кто носил, тот знает.

Колонны помещены на ступенчатый подиум – стереобат. Его верхняя ступень, на которую опираются колонны и стены, называется стилобат.

То есть получилась трехчастная система: несущая часть – колонны, несомая часть – антаблемент и цоколь – стереобат.

Именно потому, что в этой композиции все элементы идеально завязаны, она и оказалась такой живучей. Система, которая пронизывает греческие постройки снизу доверху, и есть тот самый порядок.

Тот самый ордер.

Три греческих ордера

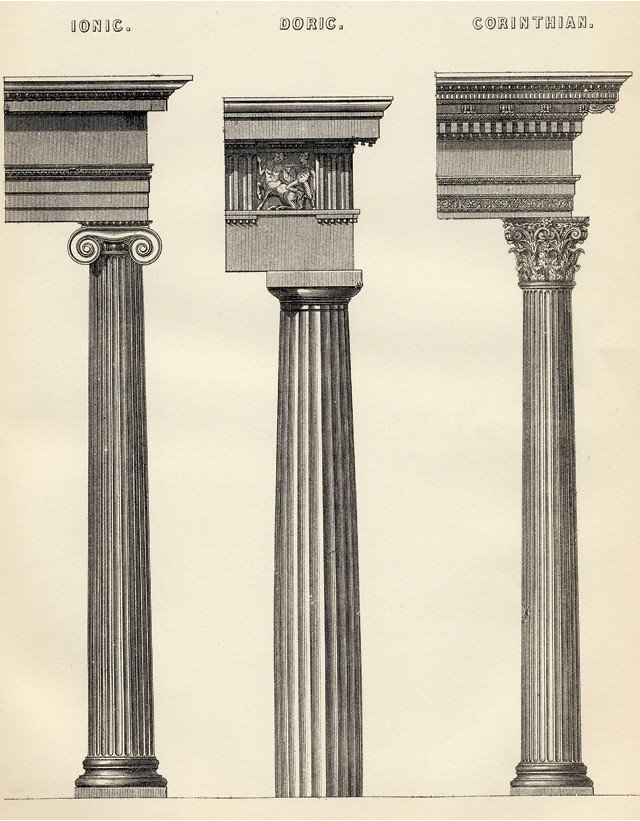

Известны три древнегреческих ордера: дорический, ионический и коринфский. Чем же они отличаются друг от друга?

Прежде всего, пропорциями. Дорический считается мужским: его колонны довольно приземистые. Ионический – женским, тут пропорции колонн более стройные. А коринфский – девичьим. Хотя пропорции здесь примерно такие же, как у ионического.

Кроме того, колонны в этих ордерах различаются наличием или отсутствием базы. Дорическая колонна не имеет базы, ее ствол располагается прямо на подиуме. А у ионической и коринфской мы видим внизу как будто изящные подставки – это и есть базы.

И конечно же, все три ордера различаются формой верхней части, которая называется капитель.

На самом деле, капитель – не просто красивая декорация.

Когда есть колонна, есть тяжелая балка, которая давит, то нужна какая-то прокладка, подушка, принимающая тяжесть на себя. В этом – важная функция капители.

И конечно, в каждом из ордеров капитель получила свою форму.

Дорическая капитель имеет форму плиты под названием абак. В ионическом она похожа на закрученные бараньи рожки, которые называют волюты. А коринфская капитель состоит из листьев аканта. Она самая пышная, хотя акант, между нами, это вид репейника. Но важно ведь, как этот мотив подать. А подан он роскошно.

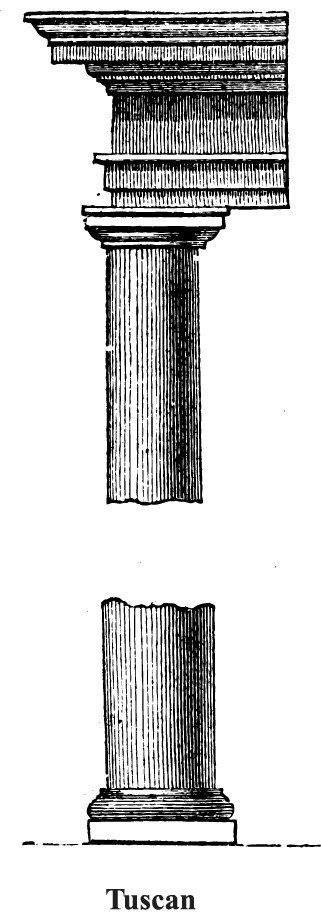

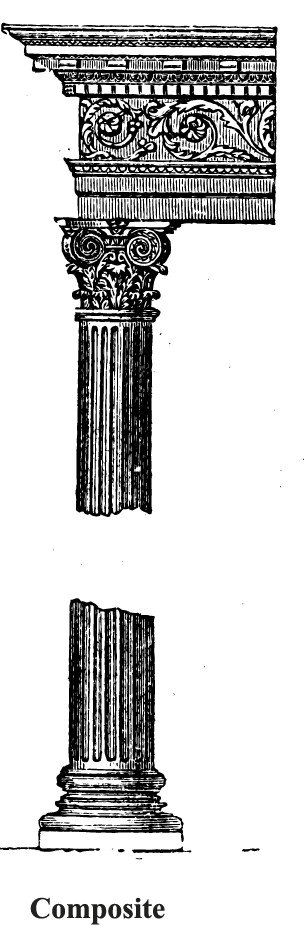

Еще два ордера

В линейку ордеров древние римляне добавили еще два. Конечно, они их создали на основе греческих, но что-то свое все-таки придумали.

Тосканский ордер очень похож на дорический, у него точно такая же капитель, в виде плиты. Но… он не имеет каннелюр, колонна здесь совсем гладкая. Зато есть база.

Еще один римский ордер – композитный. Название само напрашивается, чтобы его расшифровать. Compositus – на латыни «составной». Но тут, откровенно говоря, римляне поработали только над капителью. Они сделали микс из волют ионического ордера и листьев аканта коринфского ордера. Получилось два в одном. Для чего? Чтобы «пожирнее и погуще», то есть еще торжественнее и еще пышнее.

В Средние века капители станут совсем другими: они покроются разнообразными орнаментами, на них можно будет увидеть в невероятном переплетении изображения растений, людей и животных. В истории архитектуры будут происходить и разные метаморфозы с колонной.

А пока все строго. Кстати, для древнего грека невозможно, например, поставить на дорическую колонну антаблемент с ионическим фризом. То есть никак нельзя собрать пазл из двух ордеров сразу. Все-таки ордер – это порядок, и его надо соблюдать.

Так что, если греческий архитектор строит по каким-то правилам, то следует им до конца.

Как создать копию Парфенона?

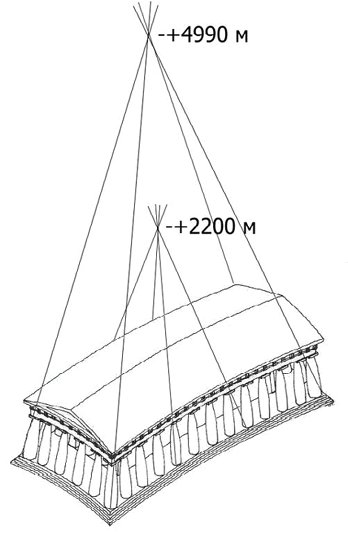

Парфенон изучили досконально, обмерили до миллиметра. А, кстати, почему до миллиметра?

Оказывается, что если мысленно продолжить линии колонн Парфенона, то через несколько километров они сойдутся. Значит они не параллельны, а слегка наклонены. Как и в других древнегреческих храмах, его колонны не прямые, а имеют едва заметное утолщение в центре – энтазис. Но есть и много других тонкостей.

Выяснилось к тому же, что расстояние между колоннами разное и уменьшается к краям. А угловые колонны более массивны, чем центральные.

Точные обмеры показали, что стилобат Парфенона чуть выгибается к центру. То же самое происходит с антаблементом. При этом сам антаблемент наклонен немного назад, а фронтон, наоборот, выступает чуть вперед. И это еще не все.

Причем, речь идет совсем не о коррекции оптических искажений. А о том, что для греков это была живая структура с разнообразными и многочисленными подробностями. Ведь живое по своей природе уникально, и, даже имея что-то общее, различно в деталях.

Вся геометрия Парфенона на поверку оказывается чистой органикой. Поэтому от его повторений веет холодом. Достаточно посмотреть хотя бы на «точную» копию Парфенона, которую возвели 1897 года в Нашвилле. А подлинные древние руины невозможно забыть.

Все дело в миллиметрах!

Парфенон, архитекторы – Иктин и Калликрат, Афины, 447–438 гг. до н. э.

Кривизна линий Парфенона

Копия Парфенона, архитекторы – Уильям Кроуфорд Смит, Нашвилл, 1897