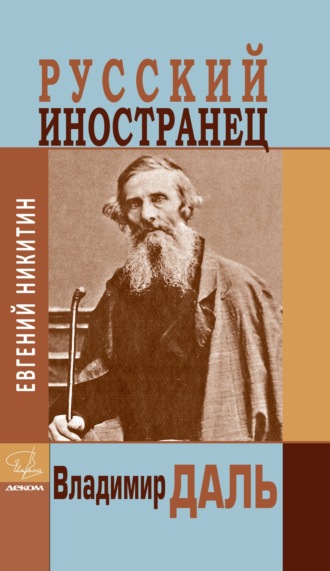

Евгений Никитин

Русский иностранец Владимир Даль

Глава 3

Служба во флоте

Первое записанное слово

По дороге из Петербурга в Николаев произошло, казалось бы, малозначительное, но на самом деле очень важное для нашего героя событие, указавшее ему цель жизни и поэтому хорошо запомнившееся. Через полвека В. И. Даль в автобиографии напишет: «Во всю жизнь свою искал я случая ездить по Руси, знакомился с бытом народа. Почитая народ за ядро и корень, а высшее сословие за цвет или плесень, по делу глядя, и почти с детства смесь нижегородского с французским мне была ненавистна, по природе, как брюква, одним одно кушанье из всех, которого не люблю. При недостатке книжной учености и познаний, самая жизнь на деле знакомила, дружила меня всесторонне с языком: служба во флоте, врачебная, гражданская, занятия ремесленные, которые я любил, всё это вместе обнимало широкое поле, а с 1819 года, когда я на пути в Николаев записал в Нижегородской губернии дикое тогда для меня слово замолаживает (помню это доныне) и убедился вскоре, что мы русского языка не знаем, я не пропустил дня, чтобы не записать речь, слово, оборот на пополнение своих запасов».

Только через сорок с лишним лет начал выходить (при финансовой поддержке А. И. Кошелева) составленный В. И. Далем «Толковый словарь живого великорусского языка». Среди множества других есть в нем и такое гнездо:

«ЗАМОЛАЖИВАТЬ, замолодить пиво, мёд, приводить в винное броженье хмелем, навеселить; о квасе, приводить в кислое броженье. || Замолаживать, бзлч. орл. тул. и вост. пасмурнеть, заволакиваться тучками, клониться к ненастью, замывать3. – ся, начинать бродить, переходить в броженье; || быть замолаживаему. Замоложаветь? тмб. пен. захмелеть; опьянеть. Замолодеть? олон. о солнце, покрываться белыми тучками (не замолаживать ли?).

Николаев

Прибыв в Николаев и приступив к выполнению обязанностей мичмана, Даль 1-й стал всё яснее понимать, что для службы во флоте он не пригоден из-за подверженности морской болезни. Она отчетливо дала о себе знать во время тренировочного похода русской эскадры, состоящей из четырех кораблей, в июне – сентябре 1820 года. В команду одного из них, фрегата «Флора», входил мичман Даль 1-й. 13 июня он записал в путевой дневник: «Вчера и сегодня – два злые дня для меня; ветр свежий, и я уже брожу без головы. Неужели я весь свой век буду мучиться, таким образом, не будучи в состоянии помочь самому себе? Не только не приносить ни малейшей пользы отечеству и службе, но напротив того, быть в тягость самому себе и другим? Неприятная, сердце оскорбляющая мысль – надобно ждать облегчения от времени (если это возможно) или искать другую дорогу…» Огромным облегчением – наконец-то мучения кончились – пронизана предпоследняя запись в путевом дневнике, сделанная 9 сентября 1820 года: «Конец, и Богу слава! Якорь отдан, мы уже в своем месте на глубокой пристани». Красноречива и запись следующего дня, последняя в дневнике: «Вчера ввечеру же, наняв подводы, отправились благополучно на ночь в путь. Сегодня поутру, часу в девятом, приехали домой – кто был некогда в разлуке с милыми и был так щастлив вкусить опять благополучное свидание – тот знает его очарование, тот только может судить и о нашей радости!»

Даль 1-й пытался выйти на «другую дорогу», но сделать это сразу ему не удалось. В автобиографии 1868 года он написал: «Я родился в Лугани 1801 г. 10 ноября, в один день (года) с Лютером и Шиллером. Оттуда отца перевели главным доктором и инспектором Черноморского флота в Николаев, нас двоих братьев свезли в 1814 (правильно: в 1815. – Е. Н.) году в Морской корпус (ненавистной памяти), где я замертво убил время до 1819 года и отправился обратно мичманом. Меня укачивало в море так, что я служить не мог, но в наказание за казенное воспитание должен был служить, неудачно пытавшись перейти в инженеры, в артиллерию, в армию».

Волей-неволей приходилось служить во флоте. Но не всё для молодого человека складывалось печально. Случались и радости. Юный мичман предается творчеству: пишет стихи (дилетантские, правда), сочиняет пьесы. То, что вышло из-под пера, Владимир Иванович читает своим знакомым.

Кто же, помимо родителей, сестер и братьев, входил тогда в ближайший круг общения нашего героя? Первым назовем астронома Карла Христофоровича Кнорре. Ему позднее В. И. Даль посвятит свою «Сказку о Шемякином суде и о воеводстве и о прочем; была когда-то быль, а ныне сказка буднишняя». Кнорре сначала поступил на богословский факультет Дерптского университета, но в ходе обучения познакомился с профессором Василием Яковлевичем Струве и увлекся его геодезическими работами, в которых помогал профессору, а также его астрономическими исследованиями. В астрономии Карл Христофорович настолько преуспел, что, когда в 1820 году в Николаеве была открыта обсерватория Морского ведомства, В. Я. Струве предложил назначить ее директором своего ученика. С этим предложением согласились. Владимир Даль любил бывать в обсерватории в гостях у своего друга.

В круг общения Даля 1-го в Николаеве входил также Ефим Петрович Зайцевский. В 1818 году он, восемнадцатилетний юноша, был принят во флот гардемарином, за два года дослужился до мичмана. Зайцевский, как и наш герой, писал стихи, в середине 1820-х годов начал печататься. Успел опубликоваться в альманахе «Полярная звезда», издаваемом декабристами Александром Бестужевым и Кондратием Рылеевым. Ефим Петрович во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов служил на корабле «Париж», принял участие в знаменитом морском сражении под Варной и в штурме самой крепости. За проявленную отвагу и полученное ранение (разрывной пулей в руку) был награжден Георгиевским крестом 4-го класса и золотой саблей с надписью: «За храбрость».

Еще один николаевский литератор – Анна Петровна Зонтаг (урожденная Юшкова). Она писала прозу для детей и переводила сочинения иностранных авторов. Анна Петровна состояла в родстве с В. А. Жуковским (была дочерью его сводной сестры Варвары Афанасьевны Юшковой). В 1817 году вышла замуж за капитан-лейтенанта Черноморского флота Евгения Васильевича Зонтага и уехала жить к нему в Николаев, расставшись с родным селом Мишенское Белёвского уезда.

А. П. Зонтаг

С тем, что выходило из-под пера нашего героя, в Николаеве были знакомы многие. Его стихи распространялись в списках, а пьесы ставились. В. И. Порудоминский пишет:

«…по крайней мере, одна из Далевых комедий была поставлена. Это не так мало для Николаева, для “портового заштатного города” (как Даль его называл), где и артисты – любители, и публика наперечет, и все больше или меньше друг с другом знакомы.

В какой-то зале, в собрании или в частном доме, николаевская публика смотрела “Невесту в мешке”, комедию мичмана Даля 1-го»4.

Полное название комедии – «Невеста в мешке, или Билет в Казань». Действие происходит в доме старого богатого помещика Петушинского, прежде служившего при дворе. У него гостит майор Архипов, который очень хочет свою племянницу Лизу выдать замуж за Петушинского, а приданое девушки (20000 рублей) забрать себе. Лизу любит молодой офицер Горлицкий. Девушка отвечает ему взаимностью. Горлицкий, нарядившись в торговца-еврея, приходит в дом Петушинского, прячет возлюбленную в мешок, где до этого был товар, и уносит ее с собой. Билет в Казань, куда так стремился неграмотный денщик майора Хамет, подписанный без прочтения Архиповым, на деле оказывается разрешением на брак Лизы (“билет” написал Горлицкий). В конце молодые после венчания являются к майору и договариваются с ним так: он отдает им из Лизиных денег 10000, а другие 10000 оставляет у себя.

Арест и суд

Комедия «Невеста в мешке» написана в 1821 году. А годом ранее произошло событие, существенно повлиявшее, можно сказать, на всю жизнь нашего героя. В Николаев приехала двадцатилетняя красавица Юлия (Лия) Михайловна (Мойшевна) Кульчинская (урожденная Сталинская). Она выдавала себя за полячку. Делать это ей было нетрудно. Известный мемуарист Филипп Вигель, служивший в 1820-е годы в Бессарабии, в своих «Записках» дал портрет Юлии-Лии:

«…Была она сначала служанкой в жидовской корчме под именем Лии или под простым названием Лейки. Она была красива, ловка и умением нравиться наживала деньги. <…> Надо было переменить веру; с принятием святого крещения к прежнему имени Лия прибавила она только литеру “ю” и сделалась Юлией Михайловной. <…> В ее наружности ничего не было еврейского; кокетством и смелостию она скорее походила на мелкопоместных польских паней, так же, как они, не знала иностранных языков, а с польским выговором хорошо и умело выражалась по-русски».

А. С. Грейг

Кульчинская привезла в Николаев партию леса. Сразу договориться с адмиралтейством о покупке древесины ей не удалось. Но молодая женщина проявила настойчивость, добилась встречи с высшим начальством.

Тогда главнокомандующим Черноморским флотом и портами, а также военным губернатором Николаева и Севастополя был 45-летний контр-адмирал Алексей Самуилович Грейг. Его военно-морская карьера началась в момент появления на свет. Крестная мать, императрица Екатерина II, при рождении пожаловала ему чин мичмана.

Ю. М. Грейг

Кульчинская во время аудиенции очаровала контр-адмирала и вскоре стала его гражданской женой. Они тайно обвенчаются в 1827 году.

Юлия-Лия организовала в доме Грейга салон, который любили посещать морские офицеры, в том числе Даль 1-й и Даль 2-й, а также К. Х Кнорре, супруги Зонтаг и другие.

Видимо, красавица Юлия-Лея произвела на нашего героя столь сильное впечатление, что он совсем потерял голову. Чем-либо иным трудно объяснить его сумасбродный поступок (ни в чем подобном в дальнейшем В. И. Даль не будет замечен). Случилось следующее.

Утром 20 апреля 1823 года весь Николаев был взбудоражен. Жители города прочли расклеенный в ряде мест стихотворный пасквиль:

С позволения начальства

Профессор Мараки сим объявляет,

Что он бесподобный содержит трактир,

Причем всенароднейше напоминает

Он сброду, носящему флотский мундир,

Что теща его есть давно уж подруга

Той польки, что годика три назад

Приехала, взявши какой-то подряд.

Затем он советует жителям Буга,

Как надо почаще его навещать,

Иначе он всем, что есть свято, клянется,

Подрядчица скоро до них доберется.

Практически всем жителям Николаева было понятно, что губернский секретарь профессор А. Д. Мараки, преподававший итальянский язык в штурманской роте, к написанию пасквиля не причастен. Самым известным сочинителем в городе был тогда В. И. Даль. К нему и нагрянули с обыском и нашли еще один пасквиль, написанный рукой В. И. Даля:

Без дозволения начальства

Антикритика

Дурак, как Мараки, над ним забавлялся.

Марая Мараку, он сам замарался.

На всех, как Мараки, пасквили писать.

Ума хоть не станет бумаги читать.

Та полька – не полька, а Лейка жидовка,

Сатирик в геральдии знать не служил:

Сестра ее, мать – такие торговки,

Подрядами ставят, чем Бог наградил.

В каком-то местечке меня уверяли,

Что Лейку прогнали и высекли там,

Я право же верю, из зависти лгали:

Наш битого мяса не любит и сам!

В приведенных строках поэзия, как говорится, не ночевала, зато обида на Лею-Лейку чувствуется большая.

Обнаруженного при обыске «вещественного доказательства» оказалось достаточно для того, чтобы 3 мая 1823 года завести «Дело 28-го флотского экипажа о мичмане Дале 1-м сужденном в сочинении пасквилей». Подозреваемый не сразу лишился свободы. Его арестовали в сентябре 1823 года. Выпустили лишь в апреле 1824 года.

«Император Александр I». Фрагмент картины Франсуа Жирара

За месяцы, проведенные под стражей, Даль 1-й так и не сознался в написании пасквиля, расклеенного по городу якобы «с разрешения начальства». Но было понятно, что пасквиль написан именно им. Военный суд под председательством вице-адмирала В. Л. Языкова признал мичмана Даля 1-го виновным и приговорил его к разжалованью в матросы на 6 месяцев. Владимир Иванович прибег к единственно возможному средству защиты в такой ситуации – подал прошение на имя Александра I. По высшей воле дело направили в Морской Аудиторский Департамент. Он отменил разжалованье в матросы, признав достаточным наказанием «бытие его, Даля, под судом и продолжительный арест». Освобожденному даже присвоили очередной чин – лейтенанта (это было сделано явно в пику А. С. Грейгу, у которого в Петербурге хватало недоброжелателей) и перевели служить на Балтику. Но вина – «штраф», как она тогда именовалась в официальных документах, с В. И. Даля снята не была. Ее снимет лишь император Александр II в самом конце служебной карьеры нашего героя. На основании высочайшего повеления Департамент уделов 12 августа 1859 года выпустит Предписание № 14000. В нем будет сказано:

«Государь Император Всемилостивейше повелеть соизволил понесенный им, Далем, штраф в 11 графе <формулярного списка>) не считать дальнейшим препятствием к получению наград и преимуществ, беспорочно служащим предоставленным».

До этого В. И. Далю начальство всегда имело возможность отказать в присвоении очередного чина и в любой награде, сославшись на то, что в его личном деле имеется не снятый «штраф».

Сам В. И. Даль о сочинении пасквиля, аресте и суде позднее написал:

«В Николаеве написал я не пасквиль, а шесть или семь стишков, относящихся до домашних, городских вестей; но тут не было ни одного имени, никто не был назван, т. е. стихи ни в каком смысле не касались правительства. Около того же времени явился пасквиль на некоторые лица в городе, пасквиль, который я по сию пору еще не читал. Главный местный начальник (тот же Грейг) предал меня военному суду, требуя моего сознания в сочинении этого пасквиля, тогда как я увидел его в первый раз на столе военного суда. Дело тянулось с лишним год; не было никакой возможности изобличить меня в деле вовсе для меня чуждом, и – несмотря ни на что – я был, наконец, обвинен, без всяких доказательств, приговорен к лишению чинов. Прибегая к единственному пути спасения, предоставленному в таком случае законом, я подал на Высочайшее Государя Императора имя просьбу с объяснением обстоятельств дела. Вследствие просьбы этой, несмотря на силу главного местного начальника и мое пред ним ничтожество, генерал-аудитор меня защитил: мне возвращен был чин лейтенанта со старшенством противу товарищей, а сам я переведен на Балтийский флот.

Не хочу оправдываться в проступке своем, но смею думать, что я пострадал за него довольно, и что это для молодого человека, едва только оставившего корпус, есть достойная наказания и забвения шалость».

«Дабы быть полезным человеком»

Арест и суд заставили нашего героя серьезно задуматься о своем будущем. Владимир Иванович написал в одной из автобиографий:

«Между тем я почувствовал, что причиною шалости этой есть бездействие мое, скука, недостаток занятий; я почувствовал необходимость в основательном учении, в образовании, дабы быть на свете полезным человеком».

Летом 1824 года лейтенант В. И. Даль отправился служить на Балтику, в Кронштадт. Там он продолжал собирать слова, сочинять стихи, стал выдумывать сказки, начал писать «Роман в письмах» (он остался недописанным).

В этом сочинении наш герой впервые высказал очень важные для себя суждения, над которыми будет размышлять в течение всей своей последующей жизни. В «Романе в письмах» В. И. Даль отметил:

«Конечно, мгновенное, так сказать, насильственное преображение России могло дать кафтанам нашим иной покрой, могло всю наружность нашу уподобить образованности народов, у коих просвещение уже веками процветало, но образование сие плод привитой, оно не произошло от корня и соку русского, мало согласуется с первобытными нравами, обычаями русских».

Литература пошла за этими внешними изменениями, игнорируя внутреннюю суть, что плохо. Автор «Романа в письмах» писал:

«Поэзия наша есть поэзия иноземная, переодетая только в слова и выражения русские. Я не хочу этим сказать, что она походит на щеголеватого француза в русском кафтане, с шапкой с заломом и с подвязанною бородою (по крайней мере не вся), но осмелюсь спросить: в чем состоит истинная красота поэзии для каждого народа, в особенности красота поэзии такой, которая могла бы нравиться людям всякого состояния, ежели не в характере национальности, соответственно коему изображен тот идеальный мир, в который хотя никто из нас наяву никогда переселиться не сможет, но к которому мечтами обольщенное воображение иногда летает, как будто в отдаленный, но родной край!»

Такого родного края в отечественной поэзии (да и в прозе), считает В. И. Даль, пока нет. Иностранная поэзия состоялась, русская еще нет. Почему? Автор «Романа в письмах» на этот вопрос отвечал так:

«Их поэзия соответствует их национальному вкусу и характеру. Напротив того у нас, русских, народной поэзии нет, а прекрасный язык русский, имея неистощимый источник славянского богатства, исторически необходимого для поэзии, ждет своего Гения».

Эти же мысли, развив их, В. И. Даль высказал в статье «Полтора слова о нынешнем русском языке», напечатанной в журнале «Москвитянин» (1841, № 2). В ней наш герой утверждал, что в русской литературе нет еще подлинно национального содержания, нет отражения родной жизни, нет выражения русского взгляда на мир, а в окружающей действительности сильным является влияние европейских форм жизни. Однако, считал В. И. Даль, «нельзя никакой силой уничтожить и снести с лица земли всё то, что целые тысячелетия было родным и народным». Успех – в органическом слиянии двух начал. «Когда два начала эти, родимое и привитое, – писал В. И. Даль, – друг с другом обойдутся, взаимно усвоятся, видимое противоречие изгладится, когда из них выйдет одно, тогда у нас будет всё свое и всё согласно, созвучно».

Похожую мысль высказал И. В. Киреевский в рецензии на комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума»:

«Там, где обще-Европейское совпадается с нашею особенностью, там родится просвещение истинно руское, образованно-национальное, твердое, живое, глубокое» (Европеец, 1932, № 1).

Но для рождения истинно русской литературы необходимо, чтобы отечественные писатели в полной мере овладели своим родным, русским, языком. Этого еще нет, считал В. И. Даль. Он в названной статье сделал вывод:

«Итак, родная словесность, без которой не может быть и самобытного писателя в высшем значении слова, требует родного духа и родного языка. Первый появится, когда всё русское сделается нам доступным, сделается своим, родным; тут необходимо полное и совершенное знание русского ума и русского сердца; знание русского – не одного простонародного – быта, духовного и телесного. Для второго, для языка, надобно знать основательно все русские слова и выражения, надобно знать русский язык гораздо короче и лучше всех других; надобно мыслить, думать по-русски, тогда и обороты и склад языка будет русский. Надобно подобрать и обусловить русские слова, надобно привыкнуть к русскому складу».

В. И. Даль положил жизнь на создание «учебников», с помощью которых отечественные писатели могли бы в полной мере овладеть своим родным языком, пропитаться русским духом, «привыкнуть к русскому складу» – «Толкового словаря живого великорусского языка» и сборника «Пословицы русского народа».

Через полтора года службы нашего героя на Балтике произошло событие, заставившее не только его, но и многих других в России задуматься о своей дальнейшей жизни и, что не менее важно, о судьбе России. 14 декабря 1825 года офицеры (члены тайного Северного общества), хотевшие реорганизовать жизнь в Российской империи на справедливых началах, прежде всего, ликвидировать позорное рабство, называемое крепостным правом, вывели на Сенатскую площадь в Петербурге более 3 тысяч солдат и матросов. Руководители восстания надеялись сорвать присягу Сената новому императору – Николаю I. Но только что взошедший на престол самодержец подавил восстание.

Произошедшее на Сенатской площади заставило В. И. Даля задуматься о своей дальнейшей жизни. Ему не хотелось, как военному, вдруг оказаться среди тех, кому прикажут подавлять антиправительственное выступление, русскому убивать русских. К тому же, служба на флоте, как уже было сказано, была для него мучительна физически. 1 января 1826 года Владимир Иванович подал прошение об отставке и затем направился в Дерпт, где после смерти мужа поселилась его мать с младшими сыновьями.

Глава 4

Дерптский университет

Н. М. Языков

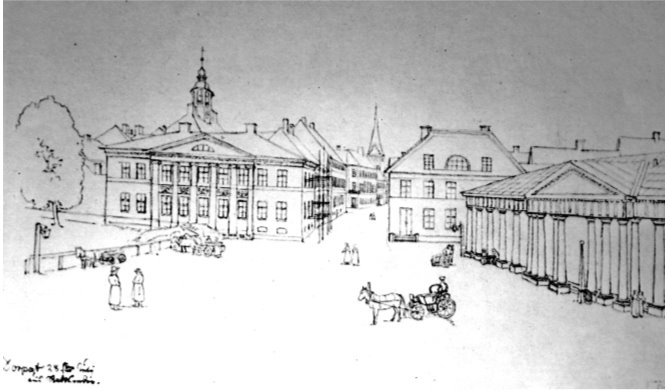

Площадь в Дерпте

Ранее нашего героя в Дерпт приехал его будущий однокашник, поэт Николай Михайлович Языков. Отправиться в Лифляндию ему посоветовал Александр Фёдорович Воейков. В его московском доме на Девичьем поле собиралось Дружеское литературное общество. С. П. Жихарев в своих известных «Записках современника» написал про А. Ф. Воейкова: он «задает такие славные литературные вечера и попойки Мерзлякову, Жуковскому, Измайлову, Мартынову, Сумарокову, Каченовскому и многим другим у себя в доме, на Девичьем поле». Заходил туда и Н. М. Языков. Биограф поэта В. Я. Смирнов, отмечал: «А. Ф. Воейков ввел начинающего юношу-поэта в свой литературный кружок. <…> Здесь Языков познакомился с бароном Дельвигом. <…> Воейков же убедил молодого человека отправиться для продолжения образования в Дерптский университет, снабдив его рекомендательными письмами».

Говоря об А. Ф. Воейкове, необходимо сказать, что с В. А. Жуковским его связывало не только Дружеское литературное общество. Александр Фёдорович в 1814 году женился на Александре Андреевне Протасовой, родной сестре возлюбленной В. А. Жуковского – Марии Андреевны (через некоторое время она станет женой профессора хирургии Дерптского университета Ивана Филипповича Мойера). Вскоре после свадьбы Василий Андреевич выхлопотал для своего друга место ординарного профессора русской словесности в Дерптском университете. Тогда это было лучшее учебное заведение в Российской империи. Службу в университете Александр Фёдорович оставил 25 февраля 1820 года и перебрался на жительство в столицу, но связи с Дерптом не разорвал.

А. Ф. Воейков

Приехав в Дерпт, Н. М. Языков 6 ноября 1822 года написал брату Александру:

«Я прибыл сюда вчера в полночь; утром, по долгом искании, нашел Борга, который принял меня как родного и с которым я надеюсь заняться порядком. Наше (т. е. мое) путешествие было не совсем благополучно, особливо для меня: во-первых, мы простояли 12 часов в Ямбурге по причине остановки льда на Луге; во-вторых, со мною случилось то, чего еще ни разу не случалось по здешнему тракту. Вот в чем дело. Дилижанс забыл меня ночью в Геве, откуда я принужден был верхом 22 версты догонять моих товарищей; признаюсь, что никому не желаю иметь в жизни такую донкишотовскую ночку. <…> Передо мной ехал мой вожатый, который весьма торопил своего коня. <…> Я, как кажется, не простудился, несмотря на то, что имел хороший случай даже замерзнуть. <…> Здесь совершенно другой мир, другие люди, даже наружность людей инаковая: всё немецкое – табак и кофе».

Упомянутый в письме Карл Борг, воспитанник Дерптского университета, занимался переводами русской поэзии на немецкий язык. Он должен был научить Н. М. Языкова немецкому, поскольку на этом языке велось обучение в университете.

Юный поэт стал обживаться на новом месте. 13 ноября 1822 года сообщил брату:

«Воейков сильно мне покровительствует: он предварительно известил о мне своих здешних знакомых и родню, которые меня принимают с разверстыми объятиями. <…> Сердечно благодарен всем, кои подали мне смелую мысль переменить мою жизнь, вялую и унижающую внутреннего человека, на деятельную, благородную и прекрасную блестящими видами будущего! Я чувствую в себе большое преображение».

Нечто похожее ощутил и В. И. Даль по приезде в Дерпт.

Однако студенты в определенной мере разочаровали Н. М. Языкова. Он написал брату в ноябре 1822 года:

«Студенты, коим я рекомендовался от Воейкова, люди более светские, нежели образованные, и вовсе не пиитические; с ними невесело».

Из приведенных слов понятно, как рад будет поэт появлению в Дерпте В. И. Даля, тоже пишущего стихи, а главное, понимающего толк в русском языке, можно сказать, очарованного им.

Включение Н. М. Языкова в число студентов Дерптского университета состоялось 17 мая 1823 года. Поступил он на филологический факультет. Е. В. Петухов, исследователь жизни и творчества поэта, пишет:

«Н<иколай> М<ихайлови>ч слушал многие курсы по разным отделам истории, философии, праву, русской литературе, эстетике, истории искусств, о чем свидетельствует выданный ему при оставлении Дерпта аттестат, помеченный 12 сентября 1830 года».

В. И. Даль вместе с Н. М. Языковым проучился три с лишним года. За это время они успели хорошо узнать друг друга и подружиться.

Большинство студентов из-за бедности ютилось в чердачных каморках. Н. М. Языков, хоть и был из обеспеченной семьи, – тоже. Он сообщил брату 10 января 1823 года:

«Я живу теперь на другой квартире, тоже подле Борга, только с другой стороны… Комнатка очень малая и в полном смысле на чердаке… А лестница совершенно пиитическая: узка и крючковата, как дорога к Парнасу. Мне очень нравится мое уединенное жилище; заглядеться некуда: окно на двор, заставленный дровами, а загуляться по комнате даже невозможно, ибо надобно было бы поворачиваться после каждых двух шагов».

В похожей каморке под крышей поселится в Дерпте и В. И. Даль. Он так опишет ее:

«Печь стояла посреди комнаты у проходившей тут из нижнего жилья трубы. Кровать моя была в углу, насупротив двух небольших окон, а у печки стоял полный остов человеческий – так, что даже в темную ночь я мог видеть с постели очерк этого остова, особенно против окна, на котором не было ни ставен, ни занавески».

Н. М. Языков

А. Н. Татаринов, однокашник поэта Языкова, вспоминал:

«Он был всех нас богаче: ему доставляли из дома ежегодно, кажется, до 6 тысяч рублей… Из нас редкие могли проживать тысячи полторы или две в год, а многие казенные стипендиаты довольствовались 400 руб. асс. Несмотря на это, у Языкова никогда не было денег. <…> При получении денег он тотчас же раздавал их своим заимодавцам и снова жил на пуф, т. е. в долг. Некоторые из его приятелей брали чай, сахар, а главное – ром и вино, на его счет, по его к купцам запискам, а иногда и без записок. Поэтому он жил совершенно буршем: на квартире его были такие же березовые плетеные стулья, крашеные кровать и столы, как и у всех нас; он носил всегда очень поношенный мундирный сюртук и студенческий плащ, или так называемый воротник, не доходящий до колен, который обыкновенно во время зимы пристегивается к студенческой шинели, но у Языкова шинели не было, и в сильные морозы ходил он в одном воротнике, так же как и летом. Бывало спросишь его: “Что ты давно не писал к своим в Симбирск?” – “Нет денег; дай двугривенный, так напишу”. <…> Вообще Языков не был словоохотен, не имел дара слова, редко вдавался в прения и споры и только отрывистыми меткими замечаниями поражал нас. <…> Все его стихи, даже самые ничтожные, выучивались наизусть, песни его клались на музыку и с любовью распевались студенческим хором. Вообще без Языкова наша русская, среди немцев, колония, слушая немецкие лекции, читая только немецкие книги, была бы совершенно чужда тогдашнему литературному в России движению, но он получал русские журналы, альманахи, вообще всё новое и замечательное в русской литературе».