Евгений Васьковский

Курс гражданского процесса

§ 4. Русская литература

Судебные уставы 1864 г. произвели столь коренной переворот в области судебно-процессуального права, что предшествовавшие их изданию немногочисленные сочинения по гражданскому процессу93 утратили и то небольшое значение, какое имели. Введение новых судов с гласностью производства, устным состязанием специалистов-адвокатов, при открытых для доступа публики и представителей прессы дверях оживило русскую юридическую жизнь и создало более благоприятные условия для разработки процессуальных вопросов, которая вскоре и началась как в форме курсов, учебников и монографий, так и в виде статей в возникших тогда же специальных журналах.

Более или менее значительные сочинения по отдельным вопросам будут указаны в соответствующих местах. Полный перечень их сделан в труде Поворинского94. В настоящем месте необходимо перечислить только сочинения, охватывающие все содержание действующего русского процессуального права.

Курсы

Малышев, Курс гражданского судопроизводства, 3 тома, 1874–1879 (первые два тома вышли вторым изданием в 1876 и 1879 гг.).

Это – наиболее обширное теоретическое руководство из существующих на русском языке. В первых двух томах излагаются судоустройство и обыкновенный порядок производства в общих судах; третий том посвящен особым формам производства, в том числе производству в мировых, волостных и коммерческих судах. Ясность изложения и обильные указания на иностранные законодательства, на русскую и иностранную литературу и сенатскую практику придают курсу большую ценность. Недостатками его являются неравномерная разработка частей и не всегда вполне точное отделение постановлений нашего действующего права от теоретических взглядов автора и правил иностранных законодательств. Кроме того, курс в настоящее время сильно устарел.

Азаревич, Судоустройство и судопроизводство по гражданским делам: Университетский курс, I, 1891; II, 1894–1896.

Первый том, где излагается судоустройство и учение о субъектах процесса, изложен обстоятельно, с обширными ссылками на иностранные законодательства и литературу. Дальнейшие части все более и более приобретают конспективный характер. Написан курс хорошим языком.

Комментарии

Анненков, Опыт комментария к Уставу гражд. судопроизводства, 6 томов, 2-е изд., 1887–1888.

Автор разъясняет постановления Устава в порядке статей, пользуясь русской и отчасти французской литературой, а также русской кассационной практикой.

Исаченко , Гражданский процесс, практический комментарий на вторую книгу Устава гражд. судопроизводства, 6 томов (I–IV тома во 2-м изд., V и VI – в 3-м изд.), 1893–1911.

При разъяснении статей Устава автор широко пользуется судебной практикой, но очень мало внимания обращает на русскую литературу, совершенно не касаясь иностранной. Уступая в последнем отношении комментарию Анненкова, труд Исаченко превосходит его исчерпывающим изложением сенатской практики и ясностью стиля.

Учебники

Гольмстен, Учебник русского гражданского судопроизводства, 4-е изд., 1907.

Энгельман, Учебник русского гражданского судопроизводства, 2-е изд., 1904.

Нефедьев, Учебник русского гражданского судопроизводства, 3-е изд., 1910.

Яблочков, Учебник русского гражданского судопроизводства, 1912.

Васьковский, Учебник русского гражданского процесса, 1912 (печатается).

Неоконченные курсы и учебники

Адамович, Пособие к лекциям русского гражданского судопроизводства, ч. 1, 1891.

Адамович, Очерк русского гражданского процесса, вып. I, 2-е изд., 1895.

Нефедьев, Курс гражданского судопроизводства, вып. I, 1902; добавление, 1903.

Гордон, Система русского гражданского судопроизводства, вып. I, 1902 (напеч. во «Временнике Демидовского юридического лицея»).

Практические пособия

Победоносцев, Судебное руководство, 1872.

Вербловский, Движение русского гражданского процесса, изложенное на одном примере, 2-е изд., 1889.

Исаченко , Русское гражданское судопроизводство: Практическое руководство для студентов и начинающих юристов, т. I (судопроизводство исковое), 3-е изд., 1910; т. II (судопр. охранительное и конкурсное), 3-е изд., 1910–1911.

Побединский, Гражданское судопроизводство в окружных судах, 2-е изд., 1911 (образцы процессуальных бумаг и форм делопроизводства).

Васьковский, Задачи по гражданскому процессу, 1907.

3атворницкий, Практические занятия по гражданскому судопроизводству, 1904.

§ 5. Иностранные законодательства

Франция. Устройство гражданских судов основывается во Франции на отдельных, в разное время изданных законах95. Порядок производства в гражданских судах определен Уставом гражданского судопроизводства, изданным в 1806 г.96 и имеющим в своей основе ордонанс 1667 г., некоторые постановления которого воспроизведены буквально. Хотя он как по содержанию, так и по форме значительно уступает гражданскому кодексу, но, будучи основан на рациональных началах, целесообразность которых оправдалась на практике, он был принят целиком или с изменениями многими государствами (Бельгией, Голландией, Баварией, Италией, Испанией Португалией и др.), а также служил одним из образцов при составлении нашего Устава гражданского судопроизводства.

Германия. До судебной реформы 70-х г. судебно-процессуальный строй Германии представлял очень пеструю картину. Единого законодательства не было, и в каждом из государств, образующих Германскую империю, действовало особое право. В некоторых применялись нормы так называемого немецкого общего процесса (gemeiner deutscher Process), представлявшие собою смесь реципированных римского и канонического права с немецкими законами, обычным правом и судебной практикой; в Пруссии сохранял силу Общий судебный устав (Allgemeine Gerichtsordnung) 1793 г., дополненный законами 1833 и 1846 гг.; в нескольких местностях удержался со времен Наполеона Французский процессуальный кодекс, а в прочих государствах были изданы особые процессуальные уставы, носившие на себе более или менее значительные следы влияния французского процесса (Ганноверский 1850 г., Баденский 1864 г., Вюртембергский 1868 г., Баварский 1869 г.). Из этих уставов Ганноверский был в виду у составителей нашего Устава.

С образованием Германской империи получила осуществление давно возникшая идея о создании общегерманского судебно-процессуального законодательства. В 1877 г. были утверждены, а с 1 октября 1879 г. вступили в силу: Устав судоустройства (Gerichtsverfassungsgesetz) и Устав гражданского судопроизводства (Сivilpocessordnung), сокращенно цитируемые GVG и CPO. Некоторые изменения в них сделаны новеллами 1898, 1909 и 1910 гг.97 Дополнением к этим двум уставам являются Адвокатский устав (Rechtsanwaltsordnung = RAO) и уставы о судебных пошлинах (Gebührenordnung).

Австро-Венгрия. Устройство австрийских судов основывается на целом ряде разновременно (с 1850 г.) изданных законов. В 1895–1896 гг. вместе с изданием нового Устава гражданского судопроизводства были сделаны некоторые изменения и в законах о судоустройстве, однако большинство их сохранило силу по настоящее время98.

Гражданское судопроизводство основывалось в Австрии более столетия на Уставе 1781 г. и его второй редакции 1796 г., представлявших собою кодифицированный германский общий процесс того времени. Коренная реформа процесса была произведена только в конце XIX в., когда был утвержден составленный Францем Клейном проект уставов об отправлении правосудия, о гражданском судопроизводстве и об исполнении решений99.

Реформа гражданского процесса предпринята и в Венгрии: в 1911 г. издан, но еще не введен новый устав100.

Италия . Современное устройство судебных учреждений определяется Уставом 1865 г.101 и некоторыми позднейшими законами, а гражданское судопроизводство – Уставом 1865 г.102

Остальные государства. Действующие в прочих государствах процессуальные законы указаны в сборнике Леске и Левенфельда (см. след. параграф).

§ 6. Иностранная литература

Краткое изложение гражданского процесса целого ряда государств сделано разными авторами в коллективном труде Леске и Левенфельда103. Перечни юридической литературы на многих языках можно найти в изданиях Мюльбрехта104.

Теория гражданского процесса наиболее усердно и плодотворно разрабатывается в германской и австрийской литературах: Вах, Бюлов, Гелльвиг, Рихард Шмидт, Вайсман, Фр. Штейн, Колер, Клейнфеллер, Канштейн, Скедль, Полляк, Шрутка фон Рехтенштамм – вот корифеи современной процессуальной науки, труды которых имеют значение не только для догматики туземного процессуального права, но и для общей теории процесса. Что касается литературы других стран (Франции, Италии, Англии), то она отличается, за немногими изъятиями, практическим, комментаторским характером; больше внимания уделено французскими и итальянскими юристами теоретическому исследованию основных начал судоустройства.

Монографическая литература будет указываться в соответствующих параграфах. Здесь нужно перечислить важнейшие из сочинений общего характера.

1. Германская литература

Курсы

Wach, Handbuch des deutschen Crvilprocessrechts, I, 1885.

Широко задуманный и блестяще выполненный, но, к сожалению, далеко не законченный курс. Дополнением к нему служат лекции, прочитанные автором чинам судебного ведомства и адвокатам:

Vorträge über die Reichs-Civilprocessordnung, 2. Aufl., 1896.

Hellwig, Lehrbuch des deutschen Civilprocessrechts, I–III, 1903–1908. В трех вышедших до сих пор томах автор дает обстоятельное и глубокое исследование процессуальных институтов в связи с материальным гражданским правом. Курс пока доведен до конца учения о субъектах процесса и третьих лицах.

Rich. Schmidt, Lehrbuch des deutschen Zivilprocessrechts, 2. Aufl., 1906. Процессуальные понятия и принципы автор выясняет из их истории, из общего характера гражданского процесса, как ветви государственного управления, обращая в то же время внимание и на их практическое значение. Курсу предшествует обширное историческое введение.

Planck, Lehrbuch des Civilprocessrechts, I–II, 1887–1896.

Главное внимание уделено автором историческому развитию процессуальных институтов германского права.

Engelmann, Der Zivilprocess, Geschichte und System, I: Allgemeiner Theil, 1889; II: Geschichte, 1890–1895; III: Der deutsche Zivilprocess, 1901.

Хорошо, хотя без детального исследования отдельных вопросов, написанный курс, резюмирующий выводы современной процессуальной науки.

Weismann, Lehrbuch des deutschen Civilprocessrechts, I–II, 1903–1905.

Kleinfeller, Lehrbuch des deutschen Civilprocesses, 2. Aufl., 1910.

Heilfron und Pick, Lehrbuch des Civilprocessrechts, I–II, 2. Aufl., 1910.

Приспособлен для начинающих юристов-практиков.

Учебники

Fitting, Der Reichs-civilprocess, 13. Aufl.

Наиболее употребительный учебник, содержащий чрезвычайно ясное и в то же время сжатое изложение действующего германского судебно-процессуального права.

Hirschfeld, Der Reichscivilprocess, 4. Aufl., 1905.

Stein, Das Civilprocessrecht (в Birkmeyer’s Encyklopädie der Rechtswissenschaft, 2. Aufl., 1904).

Kohler, Grundriss des Civilprocesses, 2. Aufl., 1909.

Комментарии

В немецкой литературе имеется несколько превосходных комментариев, в которых постановления Устава сопровождаются теоретическими и практическими разъяснениями и критической оценкой литературы и судебной практики. Таковы:

Gaupp, Commentar zur СРО, bearb. v. Stein, 10. Aufl., 1910.

Seuffert, Commentar, 11. Aufl., 1910. Struckmann und Koch, 9. Aufl., 1910.

До судебной реформы теория процесса разрабатывалась германскими юристами применительно к германскому общему процессу. Из многочисленных сочинений, излагающих этот процесс, заслуживают внимания следующие:

Bethmann-Hollweg, Civilprocess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwickelung, 1864–1874, IV–VI.

Gönner, Handbuch des deutschen gemeinen Processes, I–IV, 2. Aufl., 1804–1805.

Wetzell, System des ordentlichen Civilprocesses, 3. Aufl., 1878.

Renaud, Lehrbuch des gemeinen deutschen Civilprocessrechts, mit Rücksicht auf die neueren Civilprocessgesetzgebungen, 2. Aufl., 1873.

Bayer, Vorträge über den gemeinen ordentlichen Civilprocess, 10. Aufl., 1869.

Osterloh, Lehrbuch des gemeinen deutschen ordentlichen Civilprocesses, 2 B-de, 1856.

Библиография. Специальные указатели процессуальной литературы составлены Биркмейером, Сидовым, Клейнфеллером и др.105

Австрийская литература

Курсы

Skedl, Das oesterreichische Civilprocessrecht, I, 1900.

Здесь тщательно использована новейшая австрийская и германская литература.

Canstein, Das Civilprocessrecht, I, 1905.

Klein, Vorlesungen über die Praxis des Civilprocesses, 1900.

Pollak, System des oesterreichischen Civilprocessrechts, I–II, 1903, 1906.

Balasits i Fierich, Nauka о sądach cywilnych i procedura cywilna, I–II, 1898–1905.

Учебники

Schrutka Edlem von Rechtenstamm, Grundriss des Civilprocessrechts, 1909.

Canstein, Das neue oesterreichische Civilprocessrecht (в сборнике Leske und Loewenfeld, Die Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr, Bd. III, Th. 1, 1901).

Schuster v. Bonnot, Oesterreiches Civilprocessrecht, 4. Aufl., 1907.

Trutter, Das oesterr. Civilprocessrecht, 1907.

Из курсов дореформенного австрийского процесса сохраняют значение в теоретическом отношении:

Menger, System des oesterr. Civilprocessrechts, I, 1876: der allgemeine Theil.

Canstein, Lehrbuch des oesterr. Civilprocessrechts, 2. Aufl., I–II, 1893.

Комментарии

Horten, Die Jurisdictionsnorm, 1898.

Horten, Oesterreichische CPO, I, 1898.

Neumann, Kommentar zu den Civilprocessgesetzen, I–II, 2. Aufl., 1907–1908.

Neumann, Kommentar zur Exekutionsordnung, 2. Aufl., 1910.

Библиография. Литература, относящаяся к новому австрийскому процессуальному праву, сведена Шперлем и Груве106.

Французская литература

Курсы

Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, 2 éd., par Cézar-Bru, 8 vol., 1898–1904.

Наиболее обширный теоретический и практический курс.

Boncenue et Bourreau, Théorie de la procedure civile, 2 éd., 7 vol., 1837– 1863.

Boitard, Leçons de procédure civile, 15 éd., par Glasson, 2 vol., 1900.

Glasson et Colmet Daage, Précis théorique et pratique de procédure, 2 éd., par Tissier, 2 vol., 1908.

Учебники

Garsonnet et César Bru, Précis de procédure civile, 6 éd., 1909.

Garsonnet et César Bru, Voies d’exécution, 4 éd., 1907.

Camuzet, Eléments de procédure civile, 24 éd., 1904.

Foignet, Manuel élementaire de procédure civile, 4 éd., 1910.

Bonfils, Traité élémentaire d’organisation judiciaire, de compétance et de procédure en matière civile, 3 éd., 1901.

Комментарии

Carré et Chaveau, Lois de la Procédure civile et commerciale, 5 éd., avec un supplément, alphabétique et analytique, par M. Dutruc, 13 vol., 1880–1888.

Обширный комментарий, выводы которого резюмированы Дютрюком в «Добавлении» с указанием изменений, которым они подверглись в позднейшей литературе и судебной практике.

Rogron, Les codes français expliqués, Code de procédure, 11 éd., 2 vol., 1891.

Практические пособия

Boresseau et Laisney, Dictionnaire théorique et pratique de procédure civile, commerciale etc., 2 éd., 10 vol., 1886–1896.

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile, criminelle et administrative (с 1881 г.).

Библиография. Специального указателя французской литературы по гражданскому процессу нет. Она приводится в курсе Гарсоннэ, в комментированных изданиях Устава и в общеюридических указателях книг107.

Итальянская литература

Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, 6 vol., 5 ed.

Manfredini, Corso di diritto giudiziario civile, I, 1898.

Garsonnet, Trattato teorico e pratico di procedura civile tradotto e arricchito di note italiane da C. Lessona (начал издаваться).

Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, 1906.

Simoncelli, Lezioni di diritto giudiziario civile, 1905 (литогр.).

Mattirolo, Istituzioni di diritto giudiziario civile, 2 ed., 1899.

Lessona, Manuale di procedura civile, 3 ed., 1906.

Mortara, Manuale di procedura civile, I–II, 3 ed., 1906.

Cavalieri, Diritto giudiziario civile, 1905.

Mortara, Principii di procedura civile, 5 ed., 1904.

Отдел I

Устройство гражданских судов 108

§ 7. Значение суда

Хороший суд имеет неизмеримо великое значение для нормального развития государства. Он является опорой правового порядка; он проводит законы в жизнь; он восстанавливает нарушенные права и карает нарушителей; благодаря ему граждане могут спокойно пользоваться своим имуществом и плодами своих трудов.

«Судебная власть является органом законодательной, дает ей жизнь и приводит ее в осуществление; это она, доставляя правам более слабого торжество над притязаниями более сильного, обеспечивает как господство закона, так и мир в среде граждан; это она образует политическую связь, клеймя нечестные поступки и удаляя из общества преступников, словом, это она – та покровительственная власть, которая внушает каждому мысль о своей безопасности и без которой человек, тревожась за свою свободу, за свое имущество, даже за свою жизнь, не станет заботиться о приобретении чего-либо, ибо не уверен в возможности сохранить это и будет считать себя чужестранцем в своем собственном отечестве»109.

Следует даже признать справедливым изречение Платона, часто повторявшееся и другими, что лучше иметь хороших судей при плохих законах, чем, наоборот, хорошие законы при плохих судьях. Действительно, хороший судья, как верно пояснил мысль Платона Дюпэн, может, при известной свободе действий, сделать много добра, несмотря на плохие законы, тогда как плохой судья будет злоупотреблять и хорошими законами110.

Мало того, примеры республиканского Рима и современной Англии показывают, что гражданско-правовой быт может нормально развиваться и при отсутствии или скудости кодифицированного права, благодаря только творческой деятельности судей, стоящих на высоте своей задачи: в Риме источником права был преторский эдикт, в Англии им являются решения судов.

Без преувеличения можно поэтому сказать, что хороший суд – основа государственного строя (justitia fundamentum regnorum). Ясное осознание этой истины побудило Юма отметить относительно своего отечества, что «вся политическая система и каждый из ее органов – армия, флот, обе палаты – все это только средства к достижению одной-единственной цели – охранению свободы двенадцати верховных судей Англии»111.

Ввиду своей важности для государства, отправление правосудия не может быть предоставлено частным лицам или обществам, а должно составлять и в настоящее время повсюду составляет прерогативу государственной власти, которая поручает выполнение этой функции особым органам. Всестороннее исследование их устройства составляет задачу той науки, которая изучает организацию и деятельность государственной власти вообще, т.е. науки государственного права112. Наука же гражданского процесса может, не касаясь общих начал государственной службы, одинаково применимых ко всем должностным лицам, ограничиться рассмотрением тех особенностей, которые свойственны судебным учреждениям как субъектам гражданского процесса113.

§ 8. Система гражданских судов России

Судебная функция осуществляется в современных государствах не одним лицом или учреждением, а целым рядом учреждений, носящих название судов, судебных установлений и судебных мест114. Каждому из них предоставлена известная более или менее значительная часть судебной власти, и деятельность каждого согласована с деятельностью остальных. Поэтому гражданские суды любого государства образуют в своей совокупности одну систему.

Существующая у нас в настоящее время система судов отличается чрезвычайной сложностью. Она образовалась из целого ряда разновременных наслоений.

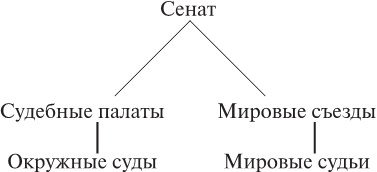

I. Основную группу судов составляют судебные учреждения, созданные Судебными уставами 1864 г. Они подразделяются на мировые, разрешающие дела малоценные, и общие, к ведомству которых отнесены все остальные дела. Как в тех, так и в других имеются три степени, или инстанции: первой являются мировые судьи и окружные суды, второй – мировые съезды и судебные палаты, а третьей – Гражданский кассационный департамент Сената. Таким образом, система судов по Судебным уставам 1864 г. имеет следующий вид:

II. По такому же плану организованы судебные учреждения в Царстве Польском, с тою разницей, что низшая юрисдикция разделена между мировыми судьями (в городах) и гминными судами (в уездах), состоящими из гминных судей и заседателей (лавников).

III. При распространении действия Судебных уставов 1864 г. на Закавказье, Архангельскую губернию и азиатскую Россию первоначальная система судоустройства была изменена в том отношении, что второй инстанцией сделаны для мировых судей окружные суды, а третьей – судебные палаты (по отношению к Архангельской губернии остался третьей инстанцией Сенат), так что получилась в этих местностях двойственная система судебных учреждений (ст. 444, 4615, 612, 635, 659 Учр. суд. уст.):

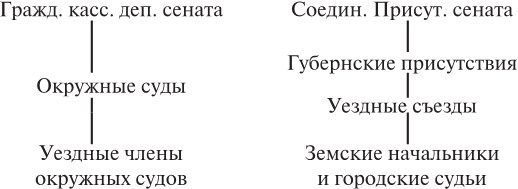

IV. В 1889 г. институт мировых судей был упразднен во внутренних губерниях европейской России, а затем и в нескольких других. Вместо него введены судебно-административные учреждения, существующие в настоящее время в 43 губерниях.115 Дела, предоставленные ведению мировых судей, распределены между земскими начальниками и городскими судьями, с одной стороны, и уездными членами окружных судов – с другой. Второй инстанцией для земских начальников и городских судей сделаны уездные съезды, образуемые из них же с участием почетных мировых судей, которые сохранены повсюду, а для уездных членов окружных судов – окружные суды. Третьей инстанцией являются для первых губернские присутствия, а для вторых – Гражданский кассационный департамент Сената. Кроме того, по усмотрению министра юстиции, дела из губернских присутствий могут быть переносимы в четвертую инстанцию – в Соединенное присутствие Первого и Гражданского кассационного департаментов Сената.

Схема судебных учреждений по закону 1889 г.:

V. Общие, мировые и судебно-административные учреждения являются обыкновенными, или нормальными, судами в том смысле, что их власть распространяется на всех вообще граждан и на все гражданские дела, поскольку в законе не установлено каких-либо изъятий. Кроме этих обыкновенных судов, существуют еще специальные, или особенные, которые введены для определенных категорий лиц и для определенных разрядов дел, как, например, для крестьян, для торговых дел и т.д. К числу таких специальных судов у нас принадлежат: коммерческие, духовные, волостные, гминные, инородческие.

Коммерческие суды, существующие в столицах и Одессе, имеют только одну высшую инстанцию: Судебный департамент Сената. Варшавский же коммерческий суд приравнен к окружным и подчинен варшавской судебной палате и Гражданскому кассационному департаменту Сената.

Духовные суды для лиц различных вероисповеданий различны116. Для православных духовными судами являются духовные консистории, архиереи и Синод.

Волостные суды, учрежденные для разбора гражданских дел между лицами, принадлежащими к сельскому населению, организованы не одинаково. В местностях, где введены земские начальники, второй инстанцией для волостных судов служат уездные съезды, а третьей – губернские присутствия; в Прибалтийских губерниях они подчинены верхним крестьянским судам в качестве второй инстанции и мировым съездам – в качестве третьей117; в прочих местностях они подчинены учреждениям, заведующим крестьянскими делами (уездным съездам мировых посредников, где они сохранились, съездам крестьянских начальников, губернским по крестьянским делам присутствиям и т.д.)118.

Гминные суды заменяют собою волостные в Царстве Польском. Второй инстанцией служат для них мировые съезды, а третьей – Сенат119.

Станичные суды существуют в казачьих станицах120.

Инородческие суды различных типов сохранились у кавказских горцев, кочевых и бродячих инородцев Сибири, самоедов Архангельской губернии и других инородцев азиатской России121.

VI. Часть гражданской юрисдикции предоставлена некоторым административным чиновникам в азиатской России, а именно крестьянским, пограничным и инородческим начальникам122.

VII. Самостоятельная система судов существует в Финляндии: ратуши (первая инстанция), гофраты (вторая) и судебный департамент финляндского сената (третья)123.