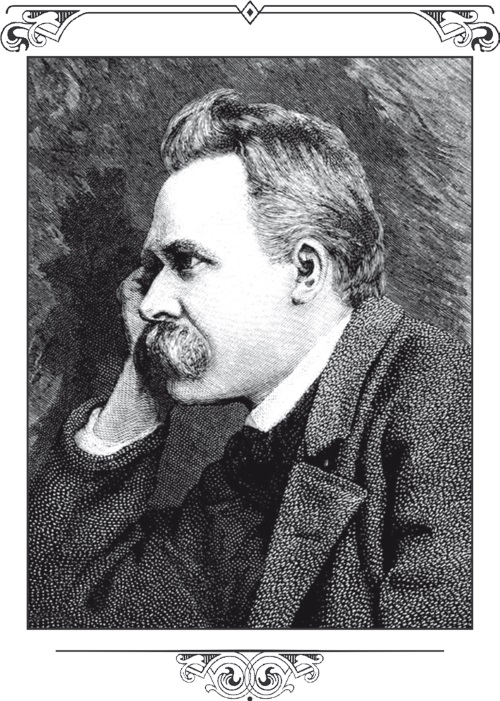

Фридрих Вильгельм Ницше

Шопенгауэр как воспитатель

1

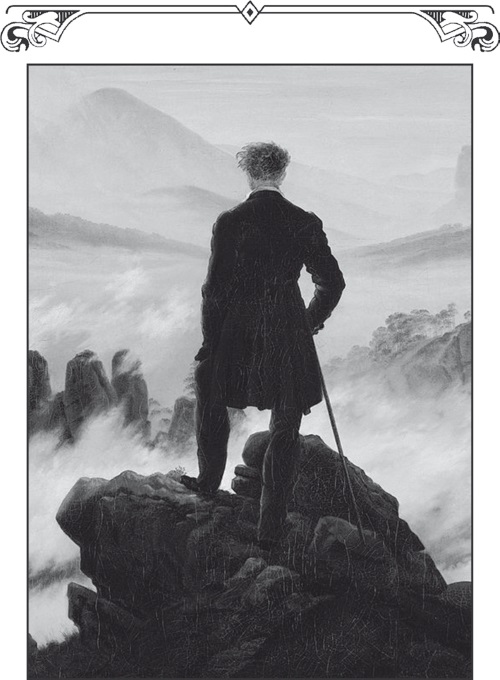

Некий путешественник, повидавший много стран и народов и несколько частей света, будучи спрошен, какое свойство людей он находил повсюду, сказал: все они склонны к лености. Иному может показаться, что было бы правильнее и точнее сказать: все они боязливы. Они прячутся за обычаи и мнения. В сущности, каждый человек хорошо знает, что он живет на свете только один раз, что он есть нечто единственное, и что даже редчайший случай не сольет уже вторично столь дивно-пестрое многообразие в то единство, которое составляет его личность; он это знает, но скрывает, как нечистую совесть, – почему? Из страха перед соседом, который требует условности и сам прячется за нее. Но что же заставляет отдельного человека бояться соседа, мыслить и поступать стадно и не наслаждаться самим собой? Немногих и редких людей, быть может, – стыдливость. Но для огромного большинства это – изнеженность, инертность, – словом, та склонность к лени, о которой говорил путешественник. Он прав: люди еще более ленивы, чем трусливы, и всего больше боятся именно трудностей, которые на них возложила бы безусловная честность и обнаженность. Одни лишь художники ненавидят это небрежное щеголяние в чужих манерах и надетых на себя мнениях и обнажают тайну, злую совесть каждого, – положение, что каждый человек есть однажды случающееся чудо; они осмеливаются показать нам человека, каков он есть, и он один, в каждом движении его мускулов; более того, что в этой строго последовательной своей единственности он прекрасен и достопримечателен, нов и невероятен, как всякое произведение природы, а отнюдь не скучен. Если великий мыслитель презирает людей, то он презирает их леность, ибо из-за нее они кажутся фабричным товаром, безразличными существами, недостойными общения и поучения. Человеку, который не хочет принадлежать к массе, достаточно только перестать быть инертным в отношении самого себя; пусть он следует голосу своей совести, который говорит ему: «Будь самим собою! Все, что ты теперь делаешь, думаешь и к чему стремишься, – это не ты сам».

Каждая юная душа слышит этот призыв днем и ночью и содрогается, ибо она чует предназначенную ей от века меру счастья, когда думает о своем подлинном освобождении, – того счастья, достигнуть которого никто не может ей помочь, пока она окована цепями предвзятых мнений и страха. И сколь безутешной и бессмысленной может стать жизнь без этого освобождения! Нет более пустынного и отвратительного создания в природе, чем человек, который сошел с пути своего гения и косится направо и налево, назад и во все стороны. В сущности, такого человека не стоит даже трогать, ибо он есть одна оболочка без ядра, сгнившее, раскрашенное, надутое платье, разряженное привидение, которое не может внушить даже страха, а тем более сострадания. И если о ленивом справедливо говорят, что он убивает время, то относительно эпохи, которая ищет своего спасения в общественных мнениях, т. е. в частной лености, нужно серьезно позаботиться, чтобы такое время действительно было убито: я хочу сказать, чтобы оно было вычеркнуто из истории истинного освобождения жизни. Как велико будет, вероятно, отвращение позднейших поколений при изучении наследия того периода, в котором господствовали не живые люди, а общественно мнящие подобия людей! Поэтому, быть может, какому-нибудь отдаленному потомству наша эпоха будет казаться самым темным и неизвестным, ибо самым нечеловеческим отделом истории. Я иду по новым улицам наших городов и думаю, как через столетие ничего не останется от всех этих гнусных домов, построенных поколением, которое имело общественные мнения, и как тогда будут, конечно, опрокинуты также и мнения этих домостроителей. Напротив, как много надежд могут питать все те, кто не чувствует себя гражданами этого времени; ибо будь они таковыми, они также служили бы тому, чтобы убить свое время и погибнуть вместе с ним, – тогда как они хотят, наоборот, пробудить время к жизни, чтобы самим продолжать жить в этой жизни.

Но если бы даже у нас не оставалось никакой надежды на будущее – то наше странное существование именно в этом нынче побуждает нас сильнее всего жить по собственной мерке и собственному закону: та необъяснимость, что мы живем именно сегодня и все же имели бесконечное время для возникновения, что мы обладаем только отрезком сегодняшнего дня и должны в нем показать, почему и для чего мы возникли именно теперь. Мы должны дать самим себе отчет в нашем бытии; следовательно, мы хотим также стать подлинными кормчими этого бытия и не допустить, чтобы наше существование было равносильно бессмысленной случайности. В отношении жизни нужно допустить некоторое дерзновение и риск, тем более, что в худшем, как и в лучшем случае, мы все равно ее потеряем. Для чего быть привязанным к этому клочку земли, к этому ремеслу, для чего прислушиваться к тому, что говорит сосед? Какой провинциализм – подчиняться воззрениям, которые за несколько сот миль от нас уже не обязательны! Восток и запад суть лишь черты, которые кто-то проводит мелом перед нашими глазами, чтобы обманно воспользоваться нашей боязливостью. Я хочу сделать попытку прийти к свободе, – говорит юная душа; и неужели этому должно помешать, что случайно две нации ненавидят одна другую и воюют между собой, или что между двумя частями света лежит море, или что всюду вокруг проповедуется религия, которая еще несколько тысячелетий тому назад совсем не существовала? Все это – не ты сам, – говорит себе юная душа. Никто не может построить тебе мост, по которому именно ты можешь перейти через жизненный поток, – никто, кроме тебя самого. Правда, есть бесчисленные тропинки и мосты, есть полубоги, которые хотят перенести тебя через поток; но только ценой тебя самого: ты должен был бы отдать себя в залог, потерять самого себя. В мире есть единственный путь, по которому никто не может идти, кроме тебя; куда ведет он? – не спрашивай – иди по нему! Кто это сказал: «Человек никогда не подымается выше, когда не знает, куда еще может его повести его путь»?

Но как мы обретаем себя снова? Как может человек знать себя? Он есть существо темное и сокровенное; и если у зайца есть семь кож, то человек может семижды семьдесят раз сдирать самого себя и все же не сможет сказать: «вот это – подлинно ты, это уже не оболочка». К тому же такое раскапывание самого себя и насильственное нисхождение в глубины своего существа по ближайшему пути есть мучительное и опасное начинание. Как легко человек может при этом так повредить себе, что уж никакой врач его не исцелит! И кроме того: к чему все это нужно, когда все свидетельствует о нашем существе: наша дружба и наша вражда, наш взгляд и наше рукопожатие, наша память и все, о чем мы забываем, наши книги и черты нашего пера? Но самое лучшее средство допроса состоит в следующем. Пусть юная душа обратит свой взор на прошлую жизнь с вопросом: что ты подлинно любила доселе, что влекло твою душу, что владело ею и вместе давало ей счастье? Поставь перед собою ряд этих почитаемых предметов, и, быть может, своим существом и своею последовательностью они покажут тебе закон – основной закон твоего собственного я. Сравни эти предметы, посмотри, как каждый из них дополняет другой, расширяет, превосходит, просветляет его, как они образуют лестницу, по которой ты до сих пор карабкался к себе самому; ибо твоя истинная сущность лежит не глубоко скрытой в тебе, а неизмеримо высоко над тобою или, по крайней мере, над тем, что ты обычно принимаешь за свое я. Твои истинные воспитатели и руководители выдают тебе, что есть подлинный смысл и первичная основа твоего существа: нечто, не поддающееся никакому воспитанию и руководству, и во всяком случае нечто трудно открываемое, связанное, парализованное; твои воспитатели могут быть только твоими освободителями. И в этом – тайна всякого образования: оно не дает нам искусственных членов, восковых носов, вооруженных очками глаз; напротив, то, что способно было бы приносить такие дары, есть лишь карикатура на воспитание. Воспитание же есть освобождение, отметение всех сорных трав, мусора и червей, которые хотят прикоснуться к нежным зародышам растений, распространение света и тепла, любовное орошение ночным дождем; он есть подражание природе и поклонение ей, где она настроена матерински-милосердно; оно есть завершение природы, поскольку оно предупреждает ее жестокие и немилосердные приступы и обращает их ко благу и поскольку оно набрасывает покрывало на проявление злобы и печального неразумия природы-мачехи.

Конечно, есть и другие средства найти себя – прийти в себя из того оглушения, в котором обычно живешь, точно в темной туче; но я не знаю лучшего средства, чем оглянуться на своих воспитателей и руководителей. И я хочу помянуть сегодня одного наставника и дрессировщика, которым я могу похвалиться, – Артура Шопенгауэра, – чтобы позднее помянуть и других.

2

Для того, чтобы описать, каким событием был для меня первый взор, брошенный на произведения Шопенгауэра, я должен остановиться немного на одном представлении, которое в моей юности посещало меня столь часто и настойчиво, как вряд ли какое-либо другое. Когда я прежде предавался свободно мечтам и желаниям, то я надеялся, что судьба избавит меня от страшного усилия и обязательства воспитывать самого себя; что я вовремя найду, в качестве воспитателя, философа, настоящего философа, которому можно было бы подчиниться без дальнейших размышлений и доверять больше, чем самому себе. И тогда я спрашивал себя: каковы были бы те принципы, по которым он бы меня воспитывал? И я соображал, что он сказал бы о двух правилах воспитания, которые господствуют в наше время. Одно из них требует, чтобы наставник быстро распознал своеобразную способность своих воспитанников и затем направлял именно сюда все силы, соки и весь солнечный свет, чтобы содействовать правильному созреванию и плодотворности одной этой добродетели. Другое правило, напротив, требует, чтобы воспитатель использовал все наличные силы, взращивал их и приводил в гармоническое соотношение между собой. Но нужно ли поэтому принуждать, например, к музыке того, кто имеет решительное влечение к ювелирному искусству? Нужно ли признать правым отца Бенвенуто Челлини, который постоянно принуждал своего сына к «милому рожку», т. е. к тому, что сын называл «проклятой дудкой?» В отношении столь сильных и ясно выраженных дарований это, вероятно, будет признано неправильным; и, таким образом, принцип гармонического развития, быть может, применим только к более слабым натурам, которые, правда, содержат целое гнездо потребностей и склонностей, не имеющих, однако, – все в совокупности и каждая в отдельности, – особенно большого значения? Но где вообще мы находим гармоническую целостность и многоголосную созвучность в одной натуре, где такая гармония поражает нас более, чем именно в людях, подобных Челлини, в которых все – познание и вожделение, любовь и ненависть – стремится к одному средоточию, к одной коренной силе и в которых именно принудительный и властный перевес этого живого центра создает гармоническую систему разносторонних движений? Итак, быть может, оба эти принципа не противоречат один другому? Быть может, один из них утверждает лишь, что человек должен иметь центр, а другой – что он должен иметь также и периферию? Тот философ-воспитатель, о котором я мечтал, вероятно, не только нашел бы центральную силу, но сумел бы также предупредить ее разрушительное влияние на другие силы; например, задача его воспитания, как мне казалось, сводилась бы к тому, чтобы преобразовать всего человека в живую и подвижную солнечно-планетную систему и открыть закон ее высшей механики.

Однако такого философа у меня не было, и я пытал себя в разных направлениях; я увидел, насколько жалкими представляемся мы, современные люди, по сравнению с греками и римлянами, даже в отношении серьезного и строгого понимания задач воспитания. С такой потребностью в сердце можно проблуждать по всей Германии, и в особенности по всем университетам, и не найти того, чего ищешь: ведь даже гораздо более низкие и простые желания остаются здесь неудовлетворенными. Если бы, например, кто-нибудь из немцев захотел получить серьезное ораторское образование или пройти школу писателя, то он нигде не нашел бы руководителя и школы; у нас, по-видимому, никто даже не думал, что речь и письмо суть искусства, которые не могут быть приобретены без заботливого руководства и усерднейшего обучения. Ничто, однако, не обнаруживает высокомерного самодовольства наших современников так отчетливо и вместе с тем так постыдно, как частью скряжеская, частью безмысленная скудость тех запросов, которые они предъявляют к воспитателям и учителям. Каким ничтожеством удовлетворяются даже наши наиболее знатные и наиболее осведомленные люди под названием домашних учителей; какая кунсткамера бестолковых голов и устарелых учреждений получает одобрение под высоким названием гимназий; что только ни удовлетворяет нас в качестве высшего образовательного учреждения – университета – какие вожди и какие организации, по сравнению с трудностью задачи воспитывать человека в человеке. Даже столь превозносимый способ отношения немецких ученых к своей науке показывает прежде всего, что они думают при этом больше о науке, чем о человечности, что их учат, как потерянный отряд, жертвовать собою, чтобы привлекать новые поколения к тому же жертвоприношению. Общение с наукою, когда оно не руководится и не ограничивается никаким высшим правилом воспитания, а только все более разнуздывается, на основании принципа «чем больше, тем лучше», несомненно столь же вредно для ученых, как и экономический принцип laisser faire – для нравственности целых народов. Кто еще знает, что воспитать ученого, не пожертвовав его человечностью и не иссушив ее, есть в высшей степени трудная проблема? И все же эту трудность можно видеть воочию, если обратить внимание на многочисленные экземпляры, которые, бессмысленно и слишком рано отдав себя науке, выросли кривыми и однобокими. Но существует еще более важный признак отсутствия всякого высшего воспитания – более важный, более опасный и прежде всего более всеобщий. Если непосредственно ясно, почему теперь нельзя воспитать оратора или писателя, – именно потому, что для них нет воспитателей; если почти столь же ясно, почему ученый должен выходить теперь искаженным и односторонним, – потому что его воспитывает наука, т. е. нечеловеческая абстракция, – то спросить себя наконец: где, собственно, мы найдем для нас всех, ученых и неученых, знатных и простых, наши нравственные образцы и знаменитости среди наших современников, – видимое воплощение всей творческой морали нашего времени? Куда, собственно, делось всякое размышление о нравственных вопросах, которое ведь во все времена занимало каждое благородное общество? Таких знаменитостей более нет, и нет такого рода размышления; фактически мы живем унаследованным капиталом нравственности, который накопили наши предки и который мы умеем не умножать, а только расточать; о таких вещах в нашем обществе или вообще не говорят, или говорят с такой первобытной неумелостью и неопытностью, которая не может не вызывать негодования. Этим и объясняется, что наши школы и наставники просто игнорируют нравственное воспитание или ограничиваются формальностями; и добродетель есть слово, при котором учитель и ученик не мыслят уже ничего – старомодное слово, при котором улыбаются, и худо, если не улыбаются, – ибо тогда лицемерят.

Найти объяснение этой дряблости и низкого уровня всех духовных сил трудно и сложно; но кто учтет влияние побеждающего христианства на нравственность нашего старого мира, тот не упустит из виду также и обратного влияния современного христианства, т. е. его все более вероятной судьбы в наше время. Христианство настолько превзошло высотой своего идеала античные моральные системы и повсеместно господствующую в них естественность, что у нас притупилось чувство к этой естественности и по-явилось отвращение к ней; затем, однако, когда лучшее и высшее хотя и было еще известно, но уже перестало быть достижимым, мы уже не могли вернуться, несмотря на все желание, к хорошему и высокому, т. е. к античной добродетели. В этом шатании между христианским и античным началами, между оробевшей или лживой нравственностью и столь же трусливым и несвободным стремлением к античности живет современный человек и чувствует себя при этом плохо; унаследованная боязнь естественного и, с другой стороны, возродившаяся привлекательность этой естественности, жажда найти где-нибудь опору, бессилие сознания, которое постоянно колеблется между хорошим и лучшим, – все это создает беспокойство и смутность в современной душе, осуждающее ее на бесплодное и безра-достное бытие. Никогда нравственные воспитатели не были так нужны, как теперь, и никогда не было так маловероятно найти их; в эпохи, когда врачи нужнее всего, – при больших эпидемиях – они сами всегда подвергаются наибольшей опасности. Ибо где же врачи современного человечества, которые сами стояли бы так прочно и здорово на своих ногах, чтобы быть в состоянии еще поддерживать и вести других? На лучших личностях нашего времени лежит какая-то темнота и придавленность, вечное недовольство борьбой между лицемерием и честностью, которая разыгрывается в их груди, беспокойное недоверие к самим себе, – и все это делает их совершенно неспособными быть вожаками и воспитателями других.

Итак, я предавался действительно фантастическим надеждам, когда мечтал найти, в качестве воспитателя, истинного философа, который освободил бы меня от несовершенства моего времени и снова научил быть простым и честным в мышлении и жизни, т. е. быть несвоевременным в глубочайшем смысле этого слова; ибо люди стали теперь столь многосторонними и сложными, что они должны становиться нечестными, если хотят вообще говорить, утверждать что-либо и поступать согласно своим утверждениям.

Одержимый такими нуждами, потребностями и желаниями, я познакомился с Шопенгауэром.

Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав одну его страницу, вполне уверены, что они прочитают все, написанное им, и будут слушать каждое сказанное им слово. У меня сразу явилось доверие к нему, и это доверие теперь таково же, каким было девять лет тому назад. Выражаясь нескромно и нелепо, но вразумительно, я скажу: я понял его, как будто он писал для меня. Поэтому я не нашел в нем ни одного парадокса, хотя кое-где находил мелкие ошибки; ибо что такое парадоксы, как не утверждения, не внушающие доверия, потому что сам автор создал их без надлежащего доверия, – потому что он хотел в них блистать, соблазнять и вообще казаться чем-нибудь? Шопенгауэр никогда не хочет казаться: он пишет для себя, а никто не хочет быть обманутым, и тем более философ, который ставит себе закон: не обманывай никого, и даже самого себя! Он не пользуется даже тем любезным общественным обманом, который влечет за собою почти бессознательно; еще менее пользуется он более сознательным обманом с ораторской трибуны и искусственными средствами риторики. Нет, Шопенгауэр говорит с самим собою; или, если непременно нужно думать о слушателе, то можно представить себе сына, которого поучает отец. Это – честная, грубоватая, добродушная беседа с любовно внимающим слушателем. Таких писателей нам недостает. Могучее самочувствие говорящего овладевает нами с первых звуков его голоса; мы как будто входим в горный лес, мы дышим глубоко, и снова наконец чувствуем себя хорошо. Здесь мы ощущаем всюду одинаковую укрепляющую атмосферу; здесь есть какая-то неподражаемая свобода и естественность, как бывает у людей, которые сознают себя господами своего внутреннего дома и притом весьма богатого дома; в противоположность писателям, которые сами больше всего удивляются тому, что они случайно оказались умными, и стиль которых приобретает в силу этого какой-то неспокойный и неестественный характер. Столь же мало речь Шопенгауэра напоминает нам речь ученого, у которого от природы негибкие и неумелые члены и узкая грудь и который выступает поэтому угловато, неуклюже и напыщенно; тогда как, с другой стороны, неотесанная и немного медвежья душа Шопенгауэра учит нас не столько искать изящества и светской прелести хороших французских писателей, сколько пренебрегать этими качествами, и никто не найдет у него того поддельного, как бы посеребренного мнимо-французского стиля, к которому так стремятся немецкие писатели. Речь Шопенгауэра изредка напоминает мне немного речь Гёте, в общем же для нее нет немецких образцов. Ибо он умеет говорить глубокомысленные вещи просто, захватывающие – без риторики, строго-научные – без педантизма; у какого же немца он мог научиться этому? Он свободен также от утонченной, чрезмерно подвижной и – с позволения сказать – несколько не немецкой манеры Лессинга: и это – большая заслуга, так как в отношении прозаического изложения Лессинг – самый соблазнительный писатель среди немцев. И – чтобы сразу сказать высшее, что я могу вообще сказать о его стиле, – я отношу к нему положение: «Философ должен быть очень честным, чтобы не пользоваться никакими поэтическими или риторическими вспомогательными средствами». Что честность есть нечто положительное, и даже добродетель, – это, правда, принадлежит в эпоху общественных мнений к запрещенным частным мнениям; и поэтому будет не похвалою, а только характеристикой Шопенгауэра, если я повторю: он честен и как писатель; а ведь честных писателей так мало, что собственно нужно быть недоверчивым ко всем людям, которые пишут. Я знаю только еще одного писателя, которого в отношении честности я ставлю рядом с Шопенгауэром, и даже выше его: это – Монтень. Что такой человек вообще писал – это, поистине, увеличивает охоту жить на этой земле. Мне, по крайней мере со времени знакомства с этой свободнейшей и могучей душой, хочется сказать о Монтене то, что он сам говорит о Плутархе: «едва я взглянул на него, как у меня выросла лишняя нога или крыло». С ним был бы я заодно, если бы дело шло о том, чтобы устроиться поуютнее на земле.

Шопенгауэр имеет еще другое качество, общее с Монтенем, помимо честности: веселость, которая действительно веселит. Aliis laetus, sibi sapiens. Есть два весьма различных рода веселости. Истинный мыслитель веселит и утешает всегда, высказывает ли он свою серьезную мысль или свою шутку, свое человеческое познание или свою божественную благость; он говорит без жалобных жестов, дрожащих рук, слезливых глаз, всегда уверенно и просто, бодро и сильно, быть может, немного по-рыцарски и сурово, но всегда как победитель; и именно это доставляет нам самое глубокое и полное веселье – видеть побеждающего бога рядом со всеми чудовищами, которых он поборол. Напротив, веселость, которую встречаешь порою у посредственных писателей и у ограниченных мыслителей, делает нашего брата несчастным, как я это, например, испытывал при чтении Давида Штрауса. Чувствуешь настоящий стыд иметь таких веселых современников, потому что они обличают перед потомством наше время и нас, его участников. Подобные весельчаки совсем не видят страданий и чудовищ, хотя они выдают себя за мыслителей, способных знать и побеждать их; их веселость возбуждает досаду, потому что она обманывает: она хочет уверить нас, что здесь завоевана победа. Ведь, в сущности, веселье есть только там, где есть победа: и это применимо к произведениям истинных мыслителей в такой же мере, как ко всякому художественному произведению. Пусть тема будет всегда столь ужасна и серьезна, сколь ужасна и серьезна на самом деле проблема жизни; подавляющим и мучительным образом произведение будет действовать на нас только, когда полумыслитель и полухудожник распространит вокруг него чад своего бессилия; тогда как человек не может пережить ничего лучшего и более радостного, чем близость к одному из тех победителей, которые, познав глубочайшее, должны полюбить самую основу жизни, и, будучи мудрецами, в конце пути приходят к красоте. Они действительно говорят, а не заикаются и не болтают вслед за другими; они действительно движутся и живут, и не в тех жутких масках, в которых обыкновенно живут люди. Поэтому в их присутствии мы действительно чувствуем себя человечно и естественно и готовы воскликнуть вместе с Гёте: «Какая роскошная, драгоценная вещь – живое! Как приноровлено оно к своему состоянию, как истинно, как реально!»

Я изображаю здесь только первое, как бы физиологическое впечатление, которое произвел на меня Шопенгауэр. то волшебное излияние сокровеннейшей силы одного творения природы на другое, которое совершается при первом и самом слабом прикосновении; и когда я задним числом анализирую это впечатление, я нахожу в нем соединение трех элементов: впечатления его честности, его веселости и его постоянства. Он честен, потому что говорит и пишет с самим собой и для себя самого, он весел, потому что мыслью одолел тягчайшее, и постоянен, потому что должен быть таковым. Его сила, подобно пламени при затишьи, поднимается легко и прямо вверх, без колебаний, без дрожи, без волнения. При всех обстоятельствах он находит свой путь, так что мы даже не замечаем, что он искал его; он подвигается так быстро и уверенно, так неизбежно, как будто повинуется закону тяготения. И кто раз почувствовал, что значит среди нашего современного гибридного человечества найти однажды настоящее, определенно выраженное, стоящее и движущееся на собственных ногах, нестесненное и невзнузданное естественное существо, тот поймет мое счастье и мое изумление, когда я нашел Шопенгауэра. Я почуял, что нашел в нем того воспитателя и философа, которого я так долго искал. Правда, я его встретил лишь в книге; и это было большим недо-статком. Тем более силился я смотреть сквозь книгу и представить себе живого человека, великое завещание которого я читал и который обещал сделать своими наследниками лишь тех, кто захотят и смогут быть не просто его читателями, но его сыновьями и питомцами.