Галина Гайдук

Альманах 2025

Дизайнер обложки Volcha Savich

© Галина Гайдук, 2025

© Volcha Savich, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0064-9576-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Дело в том, что Иблис, проклятый, уничтожил благодатные свойства, и люди стали непрерывно есть и пить, и воспрепятствовал дуть ветру, так что деревья высохли и мир едва не перестал существовать. Тогда Джам, по повелению и указанию бога, пошел в сторону юга и направился к обиталищу дьявола и его приспешников. Он находился там некоторое время, пока не прекратил эту напасть, и вернулась к людям умеренность, благо и плодородие, и освободились они от этого бедствия. Тогда Джам возвратился в мир и взошел в этот день, как Солнце, и разлился от него свет, ибо был он светозарен, подобно Солнцу, и подивились люди восхождению двух Солнц. И зазеленело все то, что высохло, и сказали люди: «Рауз-и-нау» – то есть «Новый день».

Аль-Бируни. Памятники минувших поколений. Избранные произведения Т. 1. Ташкент, 1957. Стр. 228

Альмана́х (от араб. – астрономический календарь):

Альманах – разновидность серийного издания, продолжающийся непериодический сборник литературно-художественных и/или научно-популярных произведений, объединенных по какому-либо признаку (тематическому, жанровому, идейно-художественному и т.п.), который выходит обычно раз в год.

Альманах (устар.) – справочник, который содержит основные астрономические данные – положения небесных тел и их привязку к календарю.

Альманах 2025 года базируется на реальных астрономических событиях, вписанных в календарные циклы; добавлено несколько тематических статей, в том числе астрологических. Мы учитываем в календаре гражданский Новый год (1 января) и естественный, природный, который начинается с весеннего равноденствия 20-го или 21 марта. Охват календаря будет перекрывать гражданский календарь – он составлен до 31 марта 2026 года. Предусмотрена дополнительная информация для каждого месяца. В заключительной части представлены справочник терминов, таблица ингрессий (см. Табл. 1) и смены фаз движения планет (см. Табл. 2), расчет поправки на широту и долготу и др.

Календарь позволяет сориентироваться в наблюдениях за Луной, Венерой, Меркурием, метеорными потоками, затмениями и другими астрономическими явлениями. Некоторые понятия и термины, применяемые в Авестийской астрологии, основатель и руководитель Павел Глоба, будут помечены указателем (АА).

Надеемся, что наш Альманах вам понравится и вы с интересом погрузитесь в захватывающий эксперимент наблюдения за собой и окружающим миром.

В нашем Альманахе уже сложилась традиция делать небольшой экскурс в историю астрономии и астрологии.

Историческая ретроспектива

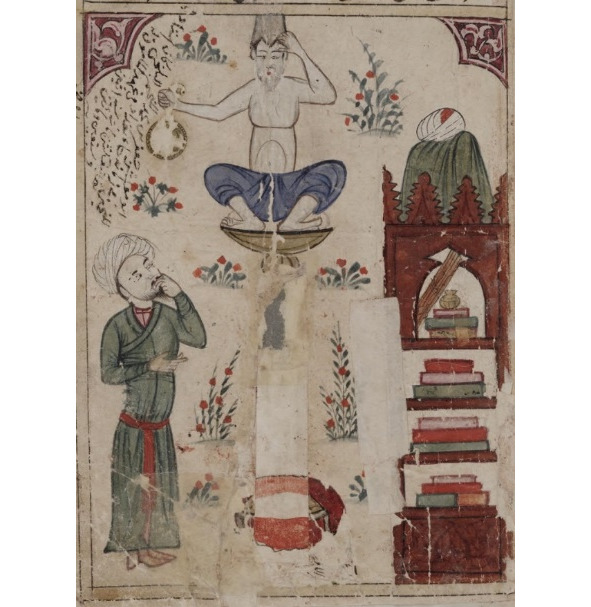

Вниманию читателя предлагается рассмотреть некоторые фрагменты из иллюстрированной рукописи Бодлианской библиотеки «Книга сюрпризов» (Китаб аль-Булхан), MS.Bodl. Or. 133.

Этот кодекс преподнес много подлинных сюрпризов. О некоторых мы расскажем в данной статье. Например, очень занимательным является изображение в книге известного астролога Абумасара. Кто же такой этот Абумасар?

Рис. 1. Абумасар и ученик. «Книга сюрпризов» (Китаб аль-Булхан), л. 34 а

Абу́ Маша́р Джаф́ар ибн Мухамма́д аль-Балхи́ (10 августа 787, Балх – 9 марта 886, Васит), персидский математик, астроном и астролог, был известен в Европе под именем Albumaser (Альбумасар или Альбумазар). Его предсказание, которое впоследствии произошло, вызвало недовольство халифа аль-Мустаина, и по приказу правителя прорицатель был подвергнут порке: «Я попал в цель и был сурово наказан». Его книга Китаб мавалид аль-риджал ва-ль-Нисах («Книга происхождения мужчин и женщин») была широко распространена в исламском мире. Абд аль-Хасан Ишфахани скопировал выдержки из нее в рассматриваемую нами иллюстрированную рукопись XIV века «Китаб аль-Булхан» (ок. 1390). А работа Абумасара Китаб аль-мадхал аль-Кабир (Великое введение в науку астрологии) представляет собой фундаментальный труд по основам науки астрологии, который претерпел множество переводов на латинский, греческий и другие языки, начиная с XI века. В Европе Абумасар стал известен благодаря Альфонсо X Мудрому (23 ноября 1221, Толедо – 4 апреля 1284, Севилья) – королю Кастилии и Леона, и Петру д’Абано, который в XIII веке в своей книге «Conciliator Differentiarum Philosophorum et Praecipue Medicorum» упоминает ученика Абумасара, записавшего ответы и астрологические высказывания своего учителя.

Само по себе даже место его рождения интересно. Краткая историческая справка может пролить свет на формирование личности Абумасара.

Балх, Вазираба́д (авест. Bāxδi; бактр. βαχλο; др.-перс. Bāxtrī-; пехл. Bāxl) – город в одноименной провинции Афганистана. Расположен в 20 км к северо-западу от столицы провинции, города Мазари-Шариф, и в 74 км южнее реки Амударьи, на правом берегу реки Балх. На протяжении столетий город был центром Бактрии, столицей Греко-Бактрийского, Кушанского, Балхского государств и второй столицей при Газневидах и Аштарханидах. Во времена расцвета Великого шелкового пути население достигало 1 млн человек, обычно же в античности и Раннем Средневековье – около 200 тыс. человек. До эпохи эллинизма являлся центром зороастризма, иудаизма и буддизма в Персии, испытывая сильное индийско-индуистское влияние благодаря экономическим интересам в империи Гупта.

Близ современного Балха находился древний город Ба́ктра, Бактры (др.-греч. Βάκτρα). Бактра, один из древнейших городов мира, считается первым городом, основанным ариями во время движения из-за Амударьи. Поселение возникло в первой половине I тысячелетия до н. э., когда Бактрия входила в государство Ахеменидов. Бактра была главным городом сатрапии. Затем Бактрия входила в империю Александра Македонского. В III—II вв. до н. э. была столицей Греко-Бактрийского, а затем Кушанского царства. По преданию, город был первоначальным центром зороастризма и считался местом рождения Заратустры. В период античности город или его часть также носил название Зариаспа (Ζαρίασπα), которое, по всей видимости, произошло от названия зороастрийского храма огня Азар-и-Асп. Постройка Балха приписывается Лохраспу, 14-му из легендарных царей Ирана. В Балхе он, отказавшись от трона в пользу своего сына Виштаспа, закончил свою жизнь, удалившись в Навбахар. Легенда связывает Лохраспа со знаменитым вавилонским царем Навуходоносором II, который в 586 году до н. э. при взятии им Иудеи разрушил Иерусалим. В позднеантичный период Бактра стала важным центром буддизма – хинаяны в Средней Азии.

Арабское нашествие. Балх являлся большим благоустроенным городом еще в доисламский период. Накануне нашествия арабов он был укрепленным городом с шестью воротами: Сетменд, Бехи, Баб аль-Хинд, Йахудийа, Баб ат-тюрк и Баб-и Чин. Арабы в первый раз появились в Балхе в 645 году, но ушли, лишь разграбив его. В 709 году (по другим данным – в 715 году), при халифе Омейяде Аль-Валиде I (705—715), после долгой кровопролитной борьбы Балх был окончательно захвачен. Арабы разрушили и разграбили город, а жителей переселили в селение Барукан. Тогда же был разрушен и Навбахар.

История города подводит нас к мысли, что знакомство Абумасара с зороастрийскими источниками закономерно и возможно, как возможно и знакомство с индуистской традицией через мифы и предания.

Исследованием жизни и трудов Абумасара занимался Дэвид Пингри1. Об ученых того времени он писал:

«Эти интеллектуалы, как и представители других пограничных областей бывшей Сасанидской империи, были политически склонны к проиранизму и настроены против своих арабских хозяев, а также религиозно склонялись к ереси, особенно к секте шиитов.

…им удалось сделать значительную часть своего сасанидского наследия синкретической науки и философии неотъемлемой частью мусульманской традиции».

В результате Абумасар сохранил твердую приверженность концепции интеллектуального превосходства Ирана», «стал ведущим представителем теории о том, что все различные национальные системы мышления в конечном итоге произошли от единого откровения….»2.

Итак, в рукописи много косвенных указаний как на Абумасара, так и на древние персидские источники.

К сожалению, в силу незнания арабского языка приходится использовать универсальный астрологический/астрономический язык для нахождения косвенных признаков, связанных с персидской традицией. В этом нам помогает и богатый, красочный, символический язык иллюстраций. Так, на рисунке Абумасар – астроном, астролог и философ – сидит с голой грудью на колонне, держа астролябию в правой руке. Рядом стоит ученик-помощник, а с правой стороны рисунка, кроме стопок книг, мы видим еще и сосуд, и связанные в пучок ветки, что может быть указанием или на баресман3, или на хворост для жертвенного огня. И то, и другое относится к атрибутам зороастрийской религии. Силуэт человека на башне с закрытым лицом указывает на тайну. По другой версии, это одежда Абумасара.

Но вернемся к кодексу. Ряд современных ученых считает, что его источник выходит из среды Джалаиридов (ок. 1336—1432 гг.)4, которые доминировали на территории Западного Ирана и Ирака со столицами в Тебризе и Багдаде, они же олицетворяли персидскую и арабскую культуру того времени. Кроме того, считается, что некоторые тексты в трактате являются копиями с трудов Абумасара. Его имя, как полагают специалисты, четко указано во второй строке введения в книгу.

Известно также «имя каллиграфа, скопировавшего текст большей части рукописи. Это Абд аль-Хасан ибн Ахмад ибн Али ибн аль-Хасан аль-Исфахани, который утверждает, что родился в Багдаде и был учеником демонстрации (бурхан) аристотелевской науки. Таким образом, он был уроженцем Багдада, чья семья изначально приехала из Исфахана в Иране. Из его презентации мы узнаем, что он был каллиграфом, а также составителем общего содержания Китаб аль-Булхан, который состоит из серии трактатов, посвященных доказательным наукам. Также он пишет: «Эта книга, которую я составил, включает некоторые объяснения этих [демонстративных наук] с иллюстрированными рисунками (нукуш мусавварат) и цветными фигурками (ашкал мусаббагат) «»5.

Трактат «написан для шейха аль-Дийа Хусейна аль-Ирбили и принадлежал ему. Это означает, что рукопись можно смело отнести к позднему периоду Джалаирид, поскольку первоначальный владелец (Хусейн аль-Ирбили) подарил его или продал кому-то другому в последние десятилетия Джалаирида»6.

Далее С. Карбони в своей статье указывает что некоторые части Китаб аль-Булхан отсутствуют в данном кодексе, а другие переплетены в случайном порядке, так что это выглядит как бессвязное нагромождение разных трактатов. Однако существует две турецкие копии Китаб аль-Булхан, сделанные во времена Османской Турции. В то время их страницы еще были переплетены в правильной последовательности. Следовательно, они предоставляют модели для реконструкции оригинального кодекса.

На наш взгляд, в книге много интересных разделов. Кратко расскажем о некоторых из них. Особенно можно выделить раздел по сезонам года и климатам, соответствующим семи планетам.

В начале кодекса каждый знак зодиака представлен вместе с образом своей планеты, а внизу три небольших рисунка изображают планеты, которые влияют на три декана знака. Деканы расположены справа налево по арабскому письму. Рисунки деканов из рукописи мы приводим далее в тексте в разделе «Театр деканов» после образов деканов в адаптации Иоганна Ангелуса. Эти читаются слева направо по европейскому письму. В кодексе «Китаб аль-Булхан» отсутствует знак Тельца и его деканы.

Из других интересных иллюстраций отметим страницы с изображением радуги и звезд (планет), с изображением 28 станций Луны, с апогеем (экзальтацией) и перигеем (падением) семи планет и Лунного Узла.

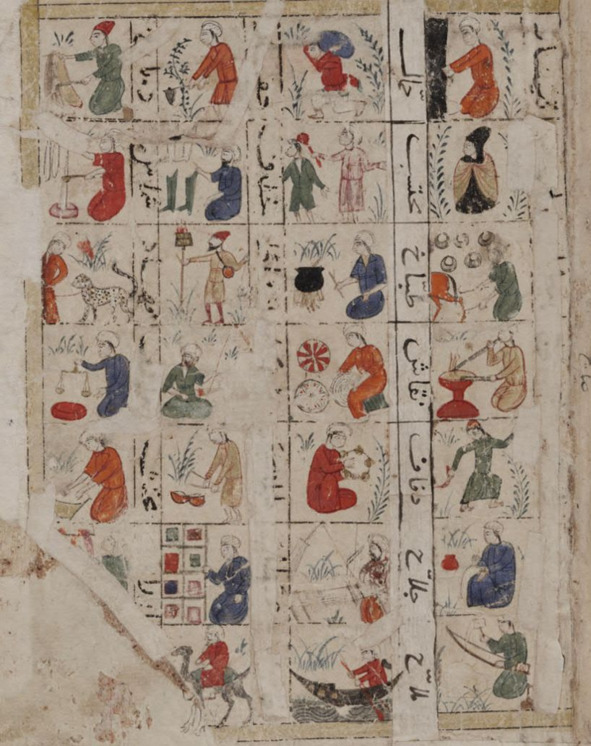

На одном из разворотов изображена иллюстрированная карта, которая связывает семь планет с разными видами деятельности и профессиям; например, Сатурн (верхний ряд) связан по работе с «грязью рук», как-то: кузнец или кожевенник, землепашец, каменотес, рудокопатель и т.п.; Солнце наблюдает за правителями, ювелирами, чеканщиками монет, т.е. сферами, имеющими отношение к власти и золоту. И так далее. Последовательность планет сверху вниз: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Ниже приведем эти рисунки. Читаем справа налево. О значении некоторых из них остается только догадываться. На каждую планету приходится по восемь картинок. Предположим, что профессии определяются по месту положения планеты в знаке, т.е. ночная и дневная обитель, ночное и дневное изгнание, экзальтация и падение. Остается еще две позиции, вероятно, усредненный вариант по родственной стихии.

Рис. 2. Планеты и ремесла. «Книга сюрпризов» (Китаб аль-Булхан), л. 25b

Рис. 3. Планеты и ремесла. «Книга сюрпризов» (Китаб аль-Булхан), л. 26а

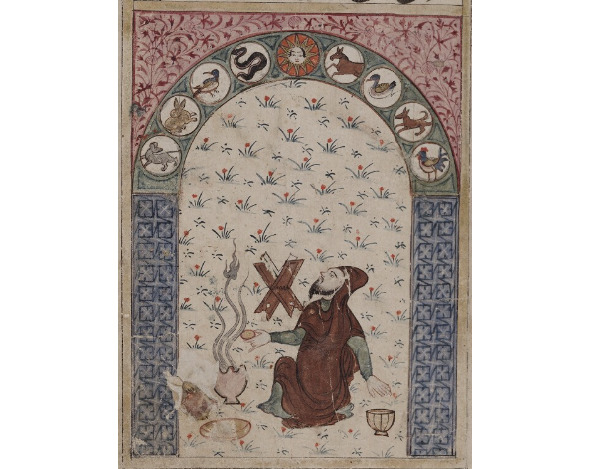

Далее, на обложке нашего Альманаха и на рисунке ниже приведена иллюстрация «Древнего храма». На ней мы видим ряд животных и птиц, отдаленно напоминающих нам восточный (китайский звериный календарь). Но если мы рассмотрим его более внимательно, то обнаружим, что животных не двенадцать, как в китайском календаре, а восемь. Если читать справа налево, то последовательность следующая: Петух, Собака (?), Утка, Лошадь, Змея (Уж), Сорока (?), Заяц, Мышь (Мангуст, Выхухоль или др.?). Шесть из восьми встречаются и в восточном календаре, но не тождественны ему как по количеству, так и по представителям.

Обратите внимание на атрибуты. Священник (маг) читает молитву, принося жертву огню. Это что-то похожее на яйцо, а возможно, хлеб. Рядом – чаша с водой или вином. Вероятно, рядом хворост для огня и жертвенное блюдо, книга на подставке, в кодексе она почти всегда сопровождает картинки с Меркурием. Возьмем на себя смелость предположить, что это ключ к древнему лунно-солнечному календарю персов, вероятно, еще до ахеменидских реформ календаря. Этот же календарь мог быть предтечей и хорошо нам известного восточного (китайского) календаря.

Рис. 4. «Древний храм», «Книга сюрпризов» (Китаб аль-Булхан), л. 29a

Как известно, ассирийцы и вавилоняне больше использовали лунный календарь. Время и место создания «зороастрийской» календарной системы неизвестны, предположительно – начало I тыс. до н.э., Северо-Восточный Иран (совр. Афганистан и Таджикистан). У персов древнеиранский вариант календаря появился не позднее периода царствования Дария I (522—486 гг. до н.э.). До 459 г. до н.э. у них существовал старый лунно-солнечный календарь, вставка в нем лунного месяца осуществлялась три раза за восемь лет.

Год по древнеперсидскому календарю формально начинался с весеннего равноденствия (в настоящее время вхождения Солнца в знак Овна7) и состоял из 12 месяцев. Названия восьми месяцев впервые засвидетельствованы в «Бехистунской» надписи Дария I, остальные четыре (5-й, 6-й, 8-й и 11-й) восстановлены по эламским источникам8. Месяцы соответствовали двенадцати сменам всех фаз Луны в течение 355 суток. Начало каждого месяца совпадало с рождением новой Луны. Четные месяцы состояли из 29, нечетные – из 30 дней9. Дни не имели названий и обозначались числительными.

В этом календаре начало нового года совпадало с равноденствием раз в восемь лет. Ахеменидский древний (солнечный) календарь был введен при царствовании Дария и использовался в культовых целях. При Артаксерксе солнечный календарь введен для гражданского летоисчисления, его начало приходилось на весеннее равноденствие. Год состоял из двенадцати месяцев, названных по именам авестийских божеств и посвященных им. Каждый месяц состоял из 30 дней, также посвященных авестийским божествам; главным праздником месяца был день, посвященный тому же божеству, что и весь месяц.

Вавилонский новый календарь введен Дарием примерно в 503 г. до н. э. При этом календари персидский, вавилонский и египетский были синхронизированы по четырем основным точкам года – равноденствиям и солнцестояниям. Интерпретация Хартнера отличается: «Тогда древнеперсидский и вавилонский календари имели разные системы вставок. Последний, как мы видели, действовал с нерегулярными эмпирическими вставками Улулу и Аддару вплоть до 527 года, затем перешел к октаэтерис10 и, наконец, когда в 19-м году Дария начало года совпало с весенним равноденствием, к 19-летнему циклу11 (метонов цикл).

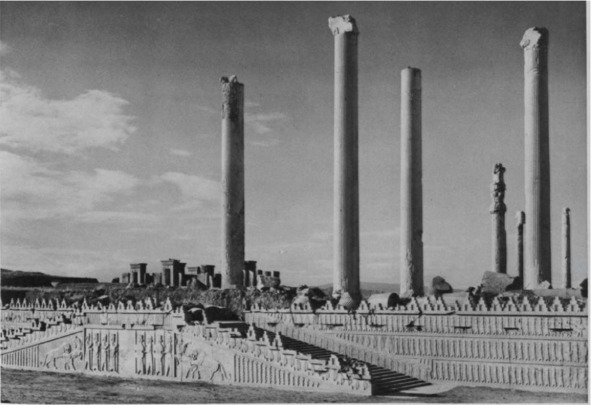

По нашему мнению, в основе архитектуры древнего персидского города Персеполис также заложен астрально-календарный принцип, подробнее об этом – в готовящейся к изданию II части книги «Звездное небо Авесты».

Ранние мусульманские географы описывают руины Персеполиса и приписывают их легендарному царю мира Джамшиду (Йиме)12, которого они отождествляют с библейским Соломоном. Считалось, что после постройки дворца он учредил величайший иранский праздник Навруз, или Новый год, в день весеннего равноденствия. В современном Иране архитектурный комплекс именуют «Трон Джамшида» (Тах-и-Джемшид). Такое название известно еще со Средних веков. Примерно в 518 г. до н. э. Дарий Великий (годы правления 522—486 до н. э.) выбрал мыс «Королевского холма» у подножия горы для нового дворцового комплекса. Название этих гор – Кух-э Мехр (Кохмер) «Гора Митра» (с XIII века «переводится» как Кух-э Рахмат «Гора Милосердия»), что указывает на то, что ранние персы считали это место священным и связывали его с Митрой – «Хранителем иранских земель». Итак, комплекс был посвящен празднованию Навруза, или Новому году.

Кроме солнечной (львы), лунной (быки) и равноденственной символики, по нашему мнению, Персеполис имеет и массу других календарных символов и принципов. Так, северная лестница Ападаны13 (Дворец аудиенций Дария) символизирует лунный год и старый лунно-солнечный календарь, а восточная лестница – солнечный год и новый календарь. Количество фигур на барельефах этих лестниц, их структура соответствуют одна солнечному, а другая лунному году. В настоящее время достоверное количество фигур установить проблематично из-за существенных повреждений временем, но в том, что на каждой из лестниц (восточной и северной) их более трехсот, можно убедиться прямым счетом. Трехъярусность отражает зороастрийскую космологию.

Рис. 5. Ападана Персеполиса. Существующий вид. Фото 1936 г. (Schmidt E. F. Op. cit P. 556.)

Непосредственно сам дворец состоял из главного квадратного зала (60×60 м) с тридцатью шестью колоннами, трех портиков (каждый с двенадцатью колоннами) с северной, западной и восточной сторон, четырех четырехэтажных угловых башен и ряда складских и караульных помещений на юге. Капители с двуглавыми быками в западном портике опирались прямо на рифленые валы, а колонны восточного портика имели капители с головами львов. Вот вам еще одно прямое указание на солнечное и лунное направление. Но здесь есть еще астральные символы – это 36 колонн зала и 36 (12×3) колонн портиков, кстати, общее количество 72 соответствует годам прецессии звезд, т.е. через такое количество лет в проекции на эклиптику звезда смещается на один градус.

Но число 36 интересно для нас не только этим. Оно связано с астральным символом деканов, или делением эклиптики на участки по 10 градусов.

Стоколонный зал. Этот второй по величине дворец Персеполя расположен к северу от Сокровищницы и к востоку от двора Ападаны. В стоколонном зале также можно найти астральную символику: это двадцатилетний цикл соединения Юпитера и Сатурна, очень удобный для исторической хронологии и династических летописей.

И последний – зал 32 колонн. И опять календарный цикл. Тысячи (1000) Абумасара – округленный цикл полного оборота соединений Сатурна и Юпитера. Ключ следующий – на один знак, когда соединение Сатурна и Юпитера возвращается примерно в то же место, приходится примерно 1000 лет. Если же взять точную цифру 960 и разделить ее на 30 градусов, получим величину 32 года. Но здесь работают еще и лунно-солнечные циклы. За 32 солнечных года проходит 33 лунных, т.к. лунный год короче солнечного на 11 дней, за 32 года Луна пробегает дополнительно 352, а лунный год равен примерно 354—355 дням. Таким образом, 32 года – подходящий цикл для корректировки набегающей ошибки календарей. Вероятно, им пользовались уже в то время. И современный календарь сохраняет эту традицию, когда високосный год у нас каждый четвертый, а за восемь таких циклов лунный и солнечный годы совпадают. Вот вам механизм для правки календаря.

Бируни в «Памятниках минувших поколений» объясняет, почему персидские зороастрийцы не компенсировали накапливающуюся четверть дня каждые четыре года дополнительным днем, как это делается в юлианском календаре. Дело в том, что в зороастрийском календаре каждый день носит имя покровительствующего ему язада, которого следует поминать в молитве, а дополнительному «лишнему» дню не будет имени и покровительства. В то время как дополнительный тринадцатый месяц назывался Спандармад-вихезаг – «вставной спандармад». А чтобы вставить месяц в солнечный календарь, надо было ждать 120 лет.

Вместе с солнечным двенадцатимесячным календарем у зороастрийцев была распространена традиция вставлять пять дней в добавление к 360 (12×30) для приближения календарного года к реальному солнечному – так называемых «эпагоменов». В иранской традиции они называются andargāh («вставное время») или panǰe-ye weh («благая пятерка») и традиционно вставляются после последнего месяца года (эсфанда) перед Новрузом.

Резюмируя вышесказанное, делаем вывод: древний лунно-солнечный персидский календарь имел календарную вставку лунного месяца через каждые 32 лунные месяца. За восемь лет было три вставки, за 32 – двенадцать, таким образом проходило выравнивание лунного и солнечного годов. Дополнительные вставки были и для солнечного календаря, на определенном этапе вставлялись не дни, а месяцы, далее календарь адаптировался и менялся, но это не тема нашего нынешнего исследования.

Вернемся к «Книге сюрпризов» (Китаб аль-Булхан). Предположив, что рисунок на обложке указывает на календарные циклы, пришло решение повнимательнее проанализировать и другие рисунки кодекса. Результат оказался впечатляющим.

Итак, первым делом были отобраны картинки, непосредственно указывающие на календарный принцип. Их оказалось не так много. Затем к ним добавились семь иллюстраций, связанных с делением климата по планетам. Далее в календарных рисунках и рисунках климатов был обнаружен повторяющийся орнамент. После проверки всей рукописи на специфический орнамент можно было выделить отдельную серию иллюстраций, которые вплетались в единый сюжет. Картина стала складываться в довольно стройную систему, пасьянс сложился.

Орнамент климатов позволил увидеть в его рисунке специфические символы планет. В результате стало понятно, что календарь «Древнего храма» учитывает годичный цикл Солнца и цикл Венеры. Сделаем предположение, что для наблюдателя проще было бы установить годовой цикл, например, от зимнего солнцестояния и наблюдать годичное изменение планет перед восходом Солнца.

Конечно, в реконструкции помогли и астрономические, и астрологические знания. Учитывая, что видимость Венеры в одном и том же месте и в одно и то же время повторяется каждые восемь лет, и зная, что созвездие Лебедя в регионе примерно от Афганистана до Ирана ранее называлось созвездием Петуха/Курицы, далее провели сравнение наблюдаемого неба перед восходом Солнца около дня зимнего солнцестояния. Результаты впечатлили, делимся ими с вами. Они сведены в таблицу. Для анализа использовалась программа Stellarium.

Выводы по таблице:

– Вблизи зимнего солнцестояния Венера могла находиться в области созвездия Петуха (современного Лебедя) в эпоху Тельца, или примерно 2300 лет до н. э14. Представленный календарь действительно очень древний, если наши расчеты правильны.

– Стабильное наблюдаемое положение Венеры в восьмилетнем цикле – реальный инструмент отслеживания календарных циклов.

– Повторяемость наблюдений около даты зимнего солнцестояния планет Венеры, Марса и Сатурна позволяли установить более длительные календарные циклы, как минимум 32-летние. Повторение Марса в Деве в шести циклах (32×6=192) и Сатурна в трех (32×3=96) 32-летних циклах.

Предположительно к персидскому древнему календарю будет относиться еще несколько иллюстраций рукописи. Ниже рисунок, обозначенный как «Внушительный замок».

Рис. 6.1. «Внушительный замок», «Книга сюрпризов» (Китаб аль-Булхан), л. 39a

Обратите внимание на фигуры, образованные квадратом с точкой (обозначают солнечный год), кратные числам 4, 6, 8 и 16. Правый верхний и два нижних угла имеют по три и шесть квадратов, а левый верхний – четыре и семь. Согласитесь, для архитектурного сооружения это не совсем логично, а для календарных вставок (правок) вполне допустимо. Башенки, которых, кстати, шесть, как и праздничных циклов (гаханбаров) в году персов, отделены орнаментом, в котором четко прорисована свастика, солярный символ и символ Венеры – наложенные белый и синий «крест» в квадрате, отмечает ее восьмилетний цикл.