Геннадий Коваленко

Образование в станице Митякинской и Тарасовском районе. История родного края

Подготовка учителей для школ грамоты и одноклассных приходских школ

В этом очерке рассмотрим как и из кого готовились до 1917 года учителя для церковно-приходских школ и школ грамоты. Подготовка их велась на основании «Правил для производства испытаний по духовному ведомству на звание учителя или учительницы одноклассной церковно-приходской школы. (Составлены на основании Высочайшего повеления от 26-го ноября 1888 года и утверждены Святейшим Синодом по определению от 26 марта – 8 апреля 1899 года, за №1207). Приведу эти «правила» без сокращений:

1. Испытания на звание учителя или учительницы церковно-приходской школы производятся: а) на звание учителя – педагогическим собранием правлений духовных семинарий или духовных училищ и б) на звание учительницы – советами епархиальных женских училищ или правлениями женских училищ духовного ведомства. Примечание 1. Правления и советы сих заведений для производства испытаний назначают особую экзаменационную комиссию из преподавателей по тем предметам, в коих производится испытание. Примечание 2. Там, где нет епархиальных женских училищ духовного ведомства, желающие держать экзамен на звание учительницы подвергаются испытанию в правлениях духовных семинарий или духовных училищ. Примечание 3. В состав экзаменационных комиссий приглашаются на правах членов епархиальный или окружной наблюдатель церковных школ.

2. К испытаниям на означенное выше звание допускаются лица православного исповедания, мужчины не моложе 17 и женщины не моложе 16 лет.

3. Лица, желающие подвергнуться испытанию на означенное выше звание, подают прошения, оплаченные гербовым сбором, в правление или совет подлежащего учебного заведения.

4. К прошению прилагаются свидетельства: а) о рождении и крещении, б) о звании, в) о бытии у исповеди и святого причастия и г) лица, обучавшаяся в казённых или общественных учебных заведениях, сверх сего представляют аттестат или свидетельство о прохождении курса в оных.

5. Испытания производятся в течение учебного времени с 1-го сентября по 1-е мая по особой у сего прилагаемой программе.

6. Испытание каждого допущенного к оному лица должно быть совершенно окончено не долее как в шестинедельный срок со дня объявления просителю о допущении его к испытанию.

7. О каждом производств испытания правлениями духовных семинарий, духовных училищ и женских училищ духовного ведомства и советами епархиальных женских училищ составляется особый протокол. Протоколы испытаний представляются на утверждение епархиального архиерея.

8. В протоколе о производстве испытаний должны быть прописаны как темы письменных и устных вопросов, предложенных подвергавшемуся испытанию, так и содержание пробного урока, с присоединением оценки степени удовлетворительности устных ответов и пробного урока и общего заключения о достоинстве кандидата. Письменные ответы прилагаются к протоколу. Примечание. Пробные уроки даются в образцовых школах при семинариях и женских училищах, где таковые имеются, a где их нет, в приготовительном классе духовного училища или в одной изъ ближайших церковно-приходских школ.

9. Испытания бывают полные и сокращенные.

10. Полному испытанию на звание учителя или учительницы церковно-приходской школы подвергаются лица домашнего образования, окончившие курс в начальных народных училищах всех ведомств и наименований, а равно и все те, кои не окончили курса в мужском духовном, городском и уездном училищах или в равных с ними учебных заведениях, или в мужских и женских учебных заведениях средних и низших.

11. Полное испытание разделяется на устное и письменное.

12. Устное испытание производится сначала по закону Божию и церковно-славянскому языку, и удовлетворительно выдержавшие сие испытание допускаются к письменному испытанию.

13. На письменном испытании предлагается испытуемому по одному вопросу из русского языка и арифметики, на которые он должен дать письменные ответы.

14. Если письменные ответы будут признаны удовлетворительными, то испытуемый допускается к устному испытанию по всем предметам, кроме закона Божия и церковно- славянского языка.

5. По признании устного испытания удовлетворительным, испытуемый должен дать пробный урок по русскому языку и арифметике.

16. Сокращенному испытанию подвергаются лица имеющие свидетельства об окончании полного курса мужских духовных училищ, городских и уездных училищ, первых четырех классов мужских гимназий, мужских и женских прогимназий и первых четырех классов женских училищ духовного ведомства и епархиальных женских училищ.

17. На сокращённом испытании предлагается по одному вопросу из церковно-славянского и русского языка и арифметики, на которые испытуемый должен дать письменные ответы в объём программы. Примечание. При производстве сокращенного испытания на звание учителя одноклассной церковно-приходской школы ученики духовных училищ и воспитанники I и II классов духовных семинарий, а равно и т воспитанники III класса семинарий, кои по предмету гражданской истории имели неудовлетворительную отметку, подвергаются экзамену по отечественной истории в объёме программы сего предмета, положенной для производства полного испытания на получение учительского звания (на основании определений Св. Синода от 22—30 мая 1892 г., за №1276, и отъ 15—24 февраля 1896 г., за №479).

18. Бели письменные ответы будут признаны удовлетворительными, то испытуемому назначается устная беседа для дополнительных разъяснений и решения других вопросов программы по усмотрению испытующих.

19. По признании устной беседы удовлетворительною, испытуемый должен дать пробный урок по русскому языку и арифметике.

20. Степень познаний подвергающихся как полному, так и сокращенному испытаниям определяется установленными баллами или цифрами, при чём 5 означает познания отличные, 4 хорошие, 3 удовлетворительный, 2 посредственные и 1 слабые.

21. Лица, получившие на экзамене в общем выводе из всех предметов не менее трёх с половиною баллов, удостаиваются звания учителя или учительницы церковно-приходской школы, в удостоверение чего им выдается свидетельство по прилагаемой форме.

22. Лица, не удостоенные звания учителя или учительницы, допускаются ко вторичному испытанию, но не прежде, как через год. Испытание в третий раз совсем не допускается.

Будущие учителя проходили практику в действующих церковно-приходских школах, как это видно из отчёта Епархиального Училищного Совета за 1902 год. Практиканты в отчетном году временно допускались в школы: в Нижне-Чирскую при 2 Донском Отделении, Урюпинскую при Хоперском и Алексеевскую. Кроме временного допущения практикантов, в Донецком округе в отчетном году, с разрешения Епархиального Училищного Совета, окружным наблюдателем организованы были постоянный теоретически и практические занятия по всем предметам церковного школьного обучения: при двух церковно-приходских школах: при Каменской и, второй Ефремово-Степановской для кандидатов на, учительские места из лиц, окончивших курс в окружных двухклассных училищах. Практикантов, готовившихся в течение всего, года к учительской деятельности, было в отчетном году при Каменской школе, 18 человек и при Ефремово-Степановской 9 человек. Теорию общей и частной дидактики преподавали практикантам и, руководили их практическими занятиями в Каменской школе учитель-дьякон Алексей Войтов, в Ефремово-Степановской – заведующий школой священник Димитрий Феденко. Обучение церковному пению и скрипичной игре вели в 1-й школе учитель Ив. Шкодин, во 2-й – учитель, Ив. Толкачев. На испытаниях, произведённых в мае месяце сего года: окружным наблюдателем, практиканты обнаружили, очень удовлетворительные познания.

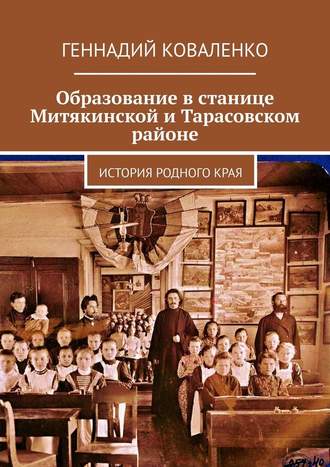

Класс церковно-приходской школы совместного обучения.

Отчет Донецкого окружного наблюдателя за 1903 год

О продолжительности службы учительствующих в церковных школах нужно сказать, что служба лиц, особенно со средним образованием, вообще непродолжительна: год, два, в немногих случаях, три и более – вот средняя продолжительность учительской службы. Это объясняется конечно сравнительно малой обеспеченностью учительского труда, вследствие чего учительствующие в церковных школах ищут себе лучшие и более оплачиваемые места и должности. В тех школах, где материальное положение учителя поставлено сравнительно хорошо, он трудится более продолжительное время; во всяком случае учителя гонит из школы не работа в школе, а нужда, которую он в ней испытывает, не взирая на свой весьма нелегкий труд. Принимая во внимание недостаточное вознаграждение и часто неблагоприятные условия школьной обстановки, о деятельности и трудах учительствующих в церковных школах нужно отозваться не иначе, как с полным одобрением. Учителя, учительницы и их помощники, являясь деятельными сотрудниками отцов заведующих школами в деле религиозно-нравственного воспитания и начального обучения детей, относились к своим учительским обязанностям, за немногими исключениями, вполне добросовестно, с усердием и несомненной пользой для дела. Если многие учителя и учительницы и не располагали вполне достаточно педагогической подготовкой и опытностью, то старались усердием, трудолюбием и выполнением указаний руководителей школ восполнять происходящее от их неопытности недочеты. Следуя указаниям отцов заведующих, учительствующие в школах всегда были их деятельными помощниками и в организации внешкольного обучения и просвещения народа, принимая участие в воскресных занятиях со взрослыми, в народных чтениях и прочем.

Пенсии учителям церковно-приходских школ. К началу 20 века стал актуальным вопрос пенсионного обеспечения учителей. Который был решён по той же схеме, что и пенсионное обеспечение священников, при которой государство участвовало в выплате пенсий лишь частично. А именно, сами учителя должны были ежемесячно вносить определённую сумму в пенсионную кассу из своего жалования. Пенсия учителя зависела от суммы взноса и количества лет, в течение которых взносы вносились. Вот что об этом писалось в Донских Епархиальных Ведомостях в 1902 году

«В духовном ведомстве разработан проект всероссийской пенсионной кассы преподавателей в церковных школах разных наименований. По проекту касса будет производить учителям и учительницам церковных школ не только пенсии за выслугу известного числа лет, но и единовременные пособия. Все светские учителя и учительницы начальных церковных школ являются обязательными участниками кассы, тогда как священно-церковнослужители, служащие в церковных школах, учителя и учительницы учительских церковных школ могут быть лишь добровольными участниками той же кассы. Для образования средств имеется в виду установить обязательные вычеты из жалованья участников и ежегодное ассигнование для этого особых средств от казны. Обязательные вычеты с участников будут производиться ежемесячно в размере шести процентов месячного оклада содержания; квартирные деньги и пособия в расчёт не будут принимаемы. Добровольные участники кассы уплачивают в её доход ежемесячно по 12 про- центов месячного содержания. Пособие из средств казны будет производимо ежегодно в размере 6 проц. на оклады содержания обязательных участников касс. Самые пенсии имеется в виду установить двух родов – обыкновенный и усиленный. Обыкновенные пенсии по выслуге с участием в кассе не менее пятнадцати лет. Усиленные – по выслуг не менее пяти лет, в случаях полной утраты способности и при этом не только к продолжению службы в данной должности, но и к труду вообще. С прекращением усиленной пенсии за смертью участника членам его семьи имеет быть назначаема пенсия в том размер, какой причитался бы им, если бы пенсионер полу- чал обыкновенную пенсию. Проект обращает особенное внимание на выдачу пенсий вдовам; эти последние приобретают права на получение пенсии независимо от числа лет службы самого участника при следующих условиях: а) за смертью мужа, б) лишением его всех правь состояния и в) нахождением в безвестном отсутствии, когда со дня последней публикации прошло не менее года. При тех же условиях открываются права на получение пенсий и сиротами».

Второклассные школы

При всех второклассных школах изначально существовали общежития для учащихся, помещавшиеся в как в собственных зданиях, так и съёмных (в самом начале их появления). Они были необходимы, так как многие ученики направлялись из отдалённых станиц, слобод и хуторов и финансовое положение многих семей не позволяло снимать квартиры, плата за которые колеблется от 7 до 8 руб. и дороже в месяц.

Численность пансионеров в каждом второклассном училище заметно колебалась. Так в общежитии при Михайловской школе содержалось 22 пансионера, в Филоновской школе – 41, в Качалинской – 42, в Колодезной – 56, в Голодаевской – 36 и в Аксайской 33 пансионера. Организация общежитий при всех школах была приблизительно одинакова. В школьном помещении для пансионеров отводились отдельные комнаты для занятий, отдельно спальные комнаты и общая столовая. Квартиры учителей размещались так, что одним отводилось помещение при классах, а другим при спальных комнатах, для контроля за учениками. За содержание в общежитии во всех школах взималось по 5 руб. в месяц с ученика, и за это пансионеры пользовались предоставленной школой мебелью, спальным и столовым бельем, чайной и столовой посудой, столом, отоплением, освещением и прислугой. Все необходимые для питания припасы закупались самими школами на месте при непосредственном участии (через дежурных или артельщиков) учеников и при их же участии и контроле ежедневно расходовались для приготовлении пищи. Постоянный надзор и руководство продовольственным снабжением, лежали в отчетном году на старших учителях, которые ежемесячно представляли школьным советам подробные отчеты о состоянии этого дела. Взносы учеников поступали к заведующему школой, который, по мере надобности, выдавал требуемые суммы руководителю продовольственной части. Такой способ продовольствования пансионеров, как менее хлопотливый и более удобный, чем доставка припасов натурою самими учащимися, стал теперь господствующим во всех второклассных школах епархии. Дальнейшая задача организации продовольственного дела в общежитиях при второклассных школах должна будет заключаться в возможном понижении месячных пансионских взносов.

Для содержания беднейших учеников в общежитиях имелись стипендии, учрежденные благочинническими округами из ежегодных причтовых взносов. Таких стипендий в размер от 50 до 75 руб. каждая в отчетном году было 12. Стипендии эти назначались или полностью лучшим по успехам и поведению, беднейшим ученикам, или разделялись на части для оказания вспомоществования возможно большему числу недостаточных пансионеров. Порядок назначения стипендий определялся советами школ, которые, по истечении года, представляли отчет в этом отцам благочинным.

Помимо чисто экономических выгод общежития при второклассных школах имели громадное преимущество пред частными квартирами и в учебно-воспитательном отношении. Общежитие в этом случае является необходимой формой жизни для достижения тех целей, которые преследуются второклассной школой. Лишь в общежитии, по мнению церковных иерархов, могли правильно и вполне успешно идти учебные занятия учащихся. Для этой цели там имелись все удобства: ни кто и ничто не отвлекает учащихся от своего дела, как это весьма часто бывает в домашнем быту сельских жителей. Ученики непременно все на вечерних занятиях под присмотром учителей готовили свои уроки. При общей работ обучение шло успешнее. Как считалось: «Ленивые приохочиваются к труду примером трудолюбивых; неуспевающим, но усердным помогают или лучшие ученики, или учителя».

Считалось, что соревнование друг перед другом усиливает энергию к учёбе и в результате дружной, совместной работы, улучшается успеваемость. Но еще большее значение, по мнению администрации, имело общежитие в воспитательном отношении. Жизнь в общежитии с внешней стороны идет по раз установленному порядку. Ученики вставали утром в 6 часов и после краткой молитвы шли на утренний чай или завтрак. В 7 час. 20 мин. – 8 час. утра совершались общие с приходящими учениками утренние молитвы. с 8 – 8. 30 часов и до 1 —2 час. дня продолжались классные уроки. Обед был положен в 2 часа дня и в 4 пополудни вечерний чай. С 5 час. до 8-ми шли вечерние занятия под надзором учителей. В 8 час. ужин, в 9 вечерняя молитва и позже 10 1/2 час. учащимся не разрешалось заниматься.

Раз, заведенный в общежитиях строй жизни строго соблюдался и приучал учащихся в порядку во всем: и в пище, и в одежде, и в занятиях. Удаленные от домашней среды и обстановки пансионеры не видели и не слышали здесь столь обычных и частых в их домашнем быту ссор, брани, драк, пьяных оргий и так далее. Школа, по мнению её кураторов, «своим мягким, благожелательным обращением, своим церковно-религиозным духом, общими молитвами с чтением евангелия, участием в богослужении и постоянными добрыми примерами со стороны старших производит неотразимое влияние на учащихся, способствуя возникновение росту и укреплению добрых христианских навыков». Считалось, что под влиянием жизни в общежитии «дети весьма заметно меняют дурные привычки, вынесенные ими из домашней среды, постепенно искореняются у них грубость, своенравие, жадность, ссоры, драки и, наоборот, прививаются миролюбие во взаимоотношениях, почтительность к старшим, степенность, благоприличие и человеколюбие».

Вообще нужно сказать, что подобный расчёт, в значительной мере оправдывался. Здоровая нравственная атмосфера общежитий способствовала успешному росту и укреплению нравственных сил учащихся. Особенно ценным достоинством общежития является то, что по мнению церковных иерархов, «оно развивала в учениках любовь к церкви, к богослужению и церковному пению, в выполнению всех уставов в церкви. Навыкнув пребывать в школе в добром христианском настроении, учащиеся и по выходе из школы, несомненно, сохранят этот основной душевный тон и внесут его во всю последующую свою жизнь, где бы Бог не привел им проводить ее».

Здоровье учащихся во второклассных школах, поддерживалась по мере возможности. Случаев тяжких и эпидемических заболеваний опасного характера практически не наблюдалось, хотя вообще заболеваний лихорадкой, инфлюэнцей (гриппом), воспалением горла, чесоткой было немало. В оказании помощи таким заболевающим второклассные школы поставлены были в довольно затруднительное положение. При общежитиях первоначально не было не только больниц, но даже отдельных помещений, куда можно было бы обособлять больных. Последние, по необходимости, оставались вместе со здоровыми в общих спальнях, что сказывалось на росте заболеваний. Больные не могли пользоваться теми удобствами, покоем и уходом, какие необходимы им.

Что же касается эпидемических заболеваний, требующих изоляции больных, то в таких случаях школам приходилось всякий раз прибегать к найму частной квартиры, или пользоваться для этой цели квартирой одного из учителей. Так было, например в 1902 году в Филоновской второклассной школе, где для лечения нескольких чесоточных учеников пришлось занять комнату, предназначенную для учителя. Для регулярного осмотра учеников и их лечения, школами заключались договора с местными врачами или фельдшерами. В некоторых случаях, врачи и фельдшера оказывали помощь ученикам бесплатно.

Так, в Михайловской школе к услугам больных учеников имелся земский и станичный фельдшера. В Филоновской школе была приглашена для пользования учеников железнодорожный фельдшер с оплатой в 50 руб. в год из школьных средств. В Колодезной школе бесплатно оказывал помощь проживающий в хуторе фельдшер г. Камышев. В Аксайской, Голодаевской и Качалинской школах, помощь учениках оказывали постоянно проживавшие в этих населённых пунктах участковые земские врачи, которые и приглашались в случае надобности к больным ученикам. Практически во всех второклассных школах к первой Мировой войне, были устроены небольшие больнички, для оказания помощи ученикам. Они находились в отдельном доме или в 2- 3 изолированных комнатах.

Надзор и руководство за учебно-воспитательной частью в церковных школах возлагались главным образом на обязанности наблюдателей – епархиального и 7 окружных. Епархиальный наблюдатель с целью ближайшего знакомства с постановкой учебно-воспитательного дела в церковных школах епархии, их нуждами на месте, довольно часто посещал школы епархии в течение учебного года и во время экзаменов. Не имея возможности посетить все школы, Епархиальный наблюдатель, при выборе школ для осмотра, располагал свои поездки так, чтобы была возможность познакомиться с постановкой и состоянием церковно-школьного дела во всех округах епархии и осмотреть главным образом те школы, которые требовали особых забот для своего благоустройства. Преимущественно внимание было обращено епархиальным наблюдателем на те школы, которые в предшествующем учебном году находились в неудовлетворительном состоянии. Так руководясь такими соображениями, он в 1902 году посетил все округа епархии и обозрел 142 такие школы. Информация о них поступала Епархиальному наблюдателю от 7 окружных наблюдателей. Которые ежегодно объезжали церковные школы в своих округах.

Практически при всех второклассных церковных школах велись занятия по садоводству и огородничеству. Велись они так же и в одноклассных школах и школах грамоты. Обучение ремеслам производилось в отчетном году лишь в весьма немногих школах. Причиной слабого развития ремесленного обучения в церковных школах епархии и отсутствия его даже в большинстве второклассных школ служило и служит затруднение в приискании за недорогую плату подходящих трезвых и благонадежных мастеров-учителей. По местным условиям, хорошего мастера (плотника, столяра, кузнеца) трудно найти даже за 300—400 руб. в год, при готовой для него квартире и отоплении. Содержать одного-двух таких мастеров хотя бы при каждой второклассной школе и вести расходы по оборудовании мастерских и закупок необходимых материалов оказывалось очень затруднительным и для местных средств непосильным. В виду этого во второклассных школах в отчетном году поддерживались прежде всего такие ремесла, обучение которым не представляет больших технических трудностей и не требует приглашения отдельных дорого стоящих мастеров, таковы например: переплетное мастерство, существующее во всех второклассных школах, токарное в Аксайской школе. Правильно устроенная плотничья столярная мастерская существовала в отчетном году лишь при Голодаевской второклассной школ и содержалась на средства Таганрогского Отделения, отпускавшего на наем мастера из епархиальных сумм 300 р. в год. Подобная же мастерская, существовавшая при Колодезной школе, в отчетном году, вследствие своей бездоходности и недостатка средств, временно закрыта. В мастерской при Голодаевской школе изготавливалась в отчётном году главным образом классная мебель для школ. В течение года ей было сделано 35 классных столов для соседних школ, а также произведены были в значительном количестве ремонтные исправления зданий и изгороди второклассной школы. Но необходимо вообще заметить, что при обширности программ теоретического обучения во второклассных школах и при усиленных в виду этого занятиях учащихся своими учебными работами, на долю ремесленного обучения осталось в этих школах очень мало свободного времени, а поэтому усвоение сложной ремесленной техники плохо давалось ученикам.