Георгий Кизевальтер

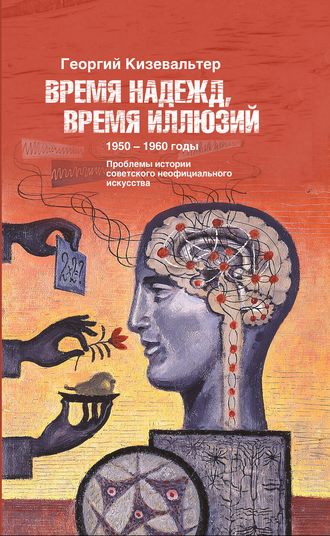

Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы

Таруса. В эпицентре искусства

Виктор Голышев

Георгий Кизевальтер: Ваша точка зрения на события и персоналии тех лет может быть очень любопытна, потому что вы являетесь фигурой, выпадающей из ряда, – не художник, не искусствовед, не писатель, но переводчик – и потому филолог, по образованию физик-математик – и потому «технарь». То есть у вас должна быть очень объемная и «неангажированная» картина той эпохи и ее культурной жизни. С чего началось тогда ваше знакомство с искусством?

Виктор Голышев: С беспрерывного хождения по музеям и многочисленным выставкам. Разумеется, ходил в Пушкинский, начиная с Дрезденской галереи, часто ходили вместе с Мишей Аникстом… Еще помню большую выставку копий (иллюстраций и напечатанных на батисте репродукций) произведений французских художников, сделанных по особой технике французским писателем Веркором[16], организованную с помощью И. Эренбурга в начале 1957 года в каком-то подвале у гостиницы «Советская». Среди авторов – Пикассо, Матисс и другие постимпрессионисты. Веркор симпатизировал коммунистам, и потому его переводили у нас; он был уже известен как писатель и приемлем для властей. Но почему-то выставка проходила в подвале.

Г. К.: Видимо, для репродукций другого помещения не нашлось… А как и когда вы познакомились с Эдуардом Штейнбергом?

В. Г.: В 1955 году. Нам было по 18 лет. Мать с мужем снимали в Тарусе часть дома, а другую часть снимал Аркадий Штейнберг с семьей, и вместе с ними жил Борис Свешников. Они вместе с Аркадием и в лагере сидели и только недавно вернулись к нормальной жизни. А дети балбесничали. Эдик ловил рыбку, и ничто тогда не обещало занятий художествами. Но у Аркадия в доме была такая заразная атмосфера, что все, кто туда ходил, вскоре становились либо художниками, либо писателями. Бывший вор стал художником. Сосед мой по улице – тоже. И Эдик скоро написал первую картинку – под Рембрандта.

Когда ты молодой – тебе все интересно. Поскольку мы в одном доме жили, познакомились с Эдиком, при том что у нас интересы тогда разные были. А отец его был человеком очень разнообразных знаний, всем интересовавшийся. И он у меня все выпытывал про тепловую смерть Вселенной, хотел, чтобы я ему художественно рассказал об этом, а я не умел или не мог, хотя учился уже в МФТИ. Аркадий знал много из разных областей – конечно, не как специалист. Даже в лагере он выдал себя за врача, не имея никакого образования по этому профилю, но он нашел какие-то книжки по медицине и исполнял там функции врача. У него были апломб и реальная способность к самым разным занятиям.

А наш дом был поделен пополам. Отец рано умер, и на одной половине жил я с мачехой, Лидией Григорьевной Мали, она работала секретарем на курсах переводчиков ООН, а до этого секретарем художественного совета, а на другой – мать[17] с Оттеном[18]. Они были очень светские люди, и у них всегда все собирались: приезжали разные гости, Оттен писал сценарий с Сергеем Васильевым, кто-то привозил книги. Это была художественная интеллигенция, и жизнь там кипела. А я в это время сидел больше на пляже, набирался сил.

Г. К.: Но вам их разговоры были интересны? Особенно когда стали старше, да?

В. Г.: Всегда! Я с детства сидел под столом и внимательно слушал взрослых. Но, действительно, это общение стало особенно интенсивным в 1960‐е годы. Стали собираться «Тарусские страницы», появились другие идеи.

Г. К.: А кто все же собирал эти «Тарусские страницы»? Существует масса версий тех событий.

В. Г.: В Калуге были два человека: Роман Левита, работавший в издательстве и, возможно, партийный, и поэт Николай Панченко. А с тарусской стороны были Оттен и Паустовский. Они и собирали материалы. Я об этом могу судить потому, что все появлялись у нас. Появилась Надежда Яковлевна Мандельштам, она тоже в нашем доме жила. Из Калуги приезжал писатель Владимир Кобликов; возможно, он, как и многие другие, учился у Паустовского. Скажем, как Юрий Казаков… Приезжал Лева Кривенко, прошедший войну и писавший о ней правдивые истории; Борис Балтер, еще один фронтовик, ученик Паустовского. Потом откуда-то появился Владимир Максимов. Окуджава прислал своего «Школяра» из Москвы, он тоже был из калужской компании. Много принесли стихов разных поэтов. Очерки Надежды Мандельштам шли под псевдонимом Яковлева. Александр Гладков – оттеновский приятель – поместил воспоминания о Мейерхольде, у Юрия Трифонова была проза, кажется, очерк… Это – те, кого я запомнил. И я присутствовал при их разговорах. Калужские приезжали все время. Время было азартное: тогда можно было прорваться к человеческому. И, конечно, этот сборник получился покрепче, чем «Литературная Москва» в 1950‐е годы. А потом пошли большие неприятности…

И примерно в это же время в Тарусе состоялась первая выставка авангардистов. Это был клуб и одновременно кинотеатр (на втором этаже) – небольшое двухэтажное здание. Я помню некоторых участников: Штейнберга, Воробьева, Вулоха, чья картина мне очень понравилась, Мишу Одноралова… Мой приятель, работавший на радио, сделал о выставке передачу. Из Москвы приезжали разные гости в рваных свитерах, художники из ВГИКа. Но выставку вскоре прикрыли.

Г. К.: А как вы познакомились с Бродским? Случайно или на профессиональной почве?

В. Г.: Конечно, случайно. В Москве он дружил с Ардовыми, у которых иногда останавливалась Ахматова. В это время в Питере его уже серьезно преследовали за «тунеядство», и ему пришлось уехать в Москву. И Ахматова ему сказала: «Поезжайте в Тарусу к Оттенам. Они меня не любят, но вас примут». Так это транслировал мне Бродский, а не любили они ее, видимо, не как человека, а как поэта. И он приехал в Тарусу; думаю, это было в конце декабря 1963 года. Я в это время как раз бросил работу, тоже приехал в Тарусу, и там мы познакомились. Общаться тогда с ним было легко. Он жил на половине матери, а у меня жил приятель Аниканов, писатель, и он нигде не работал. Но у него папа был второй секретарь ЦК Молдавии, посылал ему 60 рублей в месяц… Так Иосиф прожил у нас недели две, а потом отправился обратно в Питер. Там его задержали, судили и отправили в ссылку.

Г. К.: В то время он еще не был избалован славой, как я понимаю.

В. Г.: Пока он не уехал в Америку, не был. Хотя его все знали (и некоторые, кстати, не очень любили). Но я не сказал бы, что это «слава». Странная слава, когда тебя не печатают, а ты ходишь по домам и громко читаешь стихи… Когда он вернулся из ссылки, время от времени он приезжал к нам. Он мне понравился, отношения у нас были хорошие, и я не считал, как один мой приятель, что он «слишком громкий» или «слишком много о себе понимает». Нам ничего не надо было обсуждать, все было ясно и понятно.

Г. К.: Вы общались с ним до самого отъезда?

В. Г.: Да. Кстати, для меня стало неожиданностью, что он уезжает. Помню, мы сидели втроем с ним и Сергеевым[19], и зашел разговор о возможности стать где-нибудь поэтом-резидентом. Естественно, мы все зашлись от хохота, потому что это казалось совершенной фантастикой. Но как-то раз я спросил его прямо: «А ты уехать не хочешь?» Он сказал: «Об этом вообще речи нет». Так что для меня его отъезд стал неожиданностью. Но перед ним действительно поставили выбор – или на Запад, или на Восток. «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Так судьба распорядилась. Он и английского толком не знал, хотя читал английские стихи и мог их переводить. Он и с польского переводил… Но я дал ему однажды какой-то английский детектив, и он сказал: «Нет, старик, я это не потяну». Конечно, он был очень способным, поэтому через четыре года уже писал эссе по-английски, все чаще употребляя английские идиомы, и получалось шикарно. Это даже не мое мнение, как-то раз я спросил у английского поэта Питера Портера[20] о стихах Бродского, и тот сказал: «Стихи – нет, а вот прозу он очень хорошо пишет». Понятно, что по переводам о стихах не всегда легко судить.

Г. К.: А у вас лично был интерес к поэзии в те годы?

В. Г.: У меня – нет. Тебя долго мучают стихами в школе, и мучают определенным образом – включают идеологию. Возникает идиосинкразия. Но кого-то я знал. Я читал Хлебникова в молодом возрасте, в 1956–1957 годах полюбил Мартынова, но остальные меня тогда мало интересовали.

Г. К.: И где же вы взяли Хлебникова?

В. Г.: У Оттена сохранился пятитомник, собранный Степановым и Тыняновым, и дополнительный том, который делал, кажется, Харджиев. У меня был год академического отпуска, и я все время читал их. Но не могу сказать, что вообще любил поэзию. Например, в Тарусе два года жил Заболоцкий, а я к нему не пошел и правильно сделал, потому что он после лагеря стал очень подозрительным, а мать с Оттеном пошли, и Оттен стал хвалить ему его «Столбцы». Но Заболоцкий, как мне сказали, подозрительно относился к чужим, кто хвалил «Столбцы», не знаю уж почему, может быть, постоянно боялся провокаций. Это был год 1957‐й, наверное.

Г. К.: Иначе говоря, других молодых поэтов, помимо Бродского, вы не знали?

В. Г.: В 1960‐е? Нет, никого не знал. А кто тогда был? Смогисты? Ну, одного из них видел, но попозже. Он (имя не называю) читал стихи, там собралась местная интеллигенция, а я помирал от смеха. Вот вижу, как бы футуризм, но так смешно! Даже живот заболел от смеха, потому что нельзя было засмеяться… А наши «главные» поэты (Окуджава, Ахмадулина) – это были «чужие» дела, меня не касалось. Хотя Окуджаву все время крутили на магнитофоне на работе в институте (1961–1962 годы), мне показалось, что это слишком сладко, появлялось остервенение в душе. Либо Элвиса Пресли крутили, либо Окуджаву, и они хорошие, да, но наступало пресыщение.

Г. К.: Вы ходили на выставки художников в конце 1960‐х?

В. Г.: Конечно, на молодежную на Кузнецком. Я хорошо помню работу Эдика. Там еще была работа Попкова… «Двое»? И много других художников его возраста, но я запомнил Эдика, потому что он сильно отличался от остальных. Поскольку он рыбачил, у него часто присутствовали рыбы. Или «Одуванчики» голубого цвета. У остальных была нормальная живопись. Еще запомнил Наташу Пархоменко из ВГИКа, но я ее знал раньше, может, поэтому. Помню, как они с Воробьевым и с Аникановым по Беломорско-Балтийскому каналу плавали и Эдик там несколько рисунков сделал. Думаю, это было в начале 1960‐х.

С Эдиком интересно получилось. Почему он вышел в художники? Возможно, потому, что был такой упертый. Я видел, как люди способные и точно более обученные, чем он, бросались то за одной, то за другой модной системой: сегодня он ташист, завтра пишет а-ля Древин и т. д., а Эдик очень органично развивался сам. Несколько лет рисовал свои камни, потом плавно перешел к геометрии. Все развитие шло внутри него. Когда есть рынок, есть большой соблазн делать то, что нужно. Но на него это не действовало. А рынок тогда состоял из иностранцев. Они у тебя возьмут картинку, подарят рубашку или магнитофон, а жена в это время свои 70 рублей заработает. Можно жить. И хотя они с Галей жили бедно, люди у них всегда торчали.

Г. К.: Потому что была потребность в общении.

В. Г.: Конечно.

Г. К.: Как вы думаете, почему возникли левые? Откуда появилась эта тяга к иному?

В. Г.: Никто не мог бы объяснить, почему в конце 1950‐х мы начинали искать Кафку, а не Леонида Соболева. В то время были люди, которые ловили многое как бы из воздуха, это восприимчивые люди с богатой интуицией, Бродский – один из них, или Валентин Воробьев, ныне живущий в Париже. Сильные вещи в искусстве создают поле притяжения, вовлекают в него других. Но почему-то это был не Леонардо, а Малевич или Кандинский. Например, попалась мне книга Кандинского «Ступени», я заинтересовался, потом начал искать картинки, смотреть каталоги… Конечно, сыграли роль выставки 1956–1957 годов, но главное шоковое событие – это американская выставка, где кроме пепси-колы было огромное количество живописи, и это ударило по мозгам. На французской выставке такого шока уже не было… Позже нашел книжку некоего Осипа Бескина «Формализм в живописи» 1933 года, где главными врагами объявлялись Древин, Тышлер, Лабас, Барто, Штеренберг и т. п. Но зато там можно было увидеть черно-белые репродукции картин этих художников, а ведь в то время их нигде не показывали. Или: на фестивале в парке Горького стоял большой сарай, и там – исландская геометрическая абстракция в желтых, оранжевых тонах… Таким способом все и заражались, я думаю. Пока ты подобных работ не увидел, ничего в голове и не поворачивалось.

Если вспоминать наших художников, то я работы Рабина первый раз увидел у Волконского на домашней выставке и хорошо их запомнил. С Волконским я тоже познакомился в Тарусе. У матери шла пьеса в театре им. Ленинского комсомола, и он написал к ней музыку, поэтому приехал в Тарусу и со многими подружился. Пару раз он играл там свои вещи в музыкальной школе, и мы с ним общались какое-то время. Потом я ходил к нему домой, он слушал пластинки Веберна. Андрей слыл тогда большим авангардистом, а позже все это проклял и обратился со своим ансамблем «Мадригал» исключительно к музыке Возрождения. Волконский был очень убежденным человеком, но убеждения менялись. Но помню, когда Юдина исполняла Волконского в Гнесинке (по-моему, Musica stricta два раза) для просвещения непривычных.

Г. К.: Можно ли вспомнить иные важные или интересные литературные явления 1960‐х помимо, допустим, «Тарусских страниц»?

В. Г.: Ну, ходили вот эти машинописные книжки.

Г. К.: Самиздат?

В. Г.: Он тогда так еще не назывался. Как? Я не знаю. Были просто повести, романы. Скажем, «Новое назначение» Бека. Еще раньше маленькая книжка «Доктор Живаго», и это год 1958‐й, я думаю. Тогда я смог быстро прочесть ее, а сейчас бы не смог, очень мелко… Солженицын: «В круге первом», «Раковый корпус»… «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, матери Аксенова. Были и стихи, конечно: Мандельштам, какие-то шестидесятники… Но слово «самиздат» появилось позже.

Г. К.: А «Синтаксис» Александра Гинзбурга не попадался тогда?

В. Г.: Я видел один выпуск. Гинзбург ведь тоже в Тарусе жил, на моей половине, недолго. Хотя фактически у нас четвертушка дома была – от отца осталась мне и мачехе. Поселили его без нашего спроса (вероятно, шел уже год 1964‐й). И мачеха испугалась, потому что к нам стали менты ходить. С мачехой, кстати, я прожил гораздо дольше, чем с матерью, – лет на 20! Она тоже сидела, пять лет, и она боялась. Например, в доме все время бывали диссиденты, и это играло отрицательную роль. Она приезжает в отпуск (тогда надо было пойти в милицию и в своем доме прописаться), а ее не хотят прописывать по причине вот этих диссидентов. Оттен стал тогда звонить в Калугу, скандалить (он это любил), ну разрешили…

А познакомились с Гинзбургом мы даже раньше, когда в первый раз поехали в Лианозово к художникам. Это было в начале 1960‐х, я думаю. Там были Рабин, Кропивницкий и другие. Кстати, старшего Кропивницкого я первый раз увидел у Волконского… И Алик тоже в Лианозово приехал. А позже у него в Тарусе тоже появилось жилье. Он работал там какое-то время электриком…

Когда ты живешь «на постном масле», подобные работы художников производят сильное впечатление, хотя вроде бы там нет ничего особенного. Это другая живопись, и папаша Кропивницкий, кстати, мне больше нравится, чем сын… Тебе открывается другой мир. В школе была тухлятина. А с Хрущевым все открылось. При всех его закидонах в то время было много положительного. С другой стороны, освобождение было не для всех. Например, для венгров оно тогда не пришло.

Июнь 2017 г., Москва

Мы – левые![21]

Михаил Гробман

Георгий Кизевальтер: Давайте начнем с самого начала. В каком году вы занялись художественной деятельностью?

Михаил Гробман: В 1959 году в Ленинграде уже состоялась моя первая выставка.

Г. К.: Вы жили тогда в Ленинграде?

М. Г.: Нет, я жил в Москве, но в Ленинграде у меня было много друзей-приятелей, и я приехал к ним с очередным визитом. Я всегда таскал с собой пачку своих рисунков, и вот ребята увидели эту пачку и решили сделать мою выставку. Они развесили мои работы на стенах рабочих комнат Мухинского института на Фонтанке и открыли экспозицию. Впрочем, выставку почти сразу закрыли. Так прошло мое первое художественное выступление.

Г. К.: А все же кем вы были по образованию – художником или литератором?

М. Г.: Что такое образование? Я категорически, принципиально не хотел иметь официального образования. Я тогда много рисовал, занимался в разных студиях, а что касается литературы, то уже в 1956 году я выступал на радио со стихами – что-то про курицу, потерявшую своих цыплят. И поэтому дальше мне всю жизнь пришлось писать и рисовать. В 1960‐е я уже печатал стихи в эмигрантской прессе – в «Воздушных путях» и «Новом журнале», выходивших в Нью-Йорке, под псевдонимами Михаил Русалкин и Г. Д. Е. А тем, что можно назвать неформальным образованием, я обязан своим близким друзьям.

Г. К.: Кто были эти люди?

М. Г.: Грузинский композитор и скрипач Арчил Надирашвили – замечательный человек и педагог, сильно на меня повлиявший, – был моим самым первым учителем в том, что касается культуры. Благодаря ему в сфере моих интересов оказались такие книги, как «Обоснование интуитивизма» Николая Лосского, и другие философские сочинения. А с рисованием все просто – мы рождаемся и сразу начинаем рисовать. Но потом общество выбивает у большинства людей эту дурь.

Г. К.: Увы, это так. Но вот эти друзья, организовавшие вам выставку в 1959 году, – они тоже были художники?

М. Г.: Да. Хотя среди них были и литераторы, например Виктор Голявкин (но он еще и художник). А вторым «учителем», на меня сильно повлиявшим, был Володя Гершуни, поэт и политзаключенный. Я познакомился в то время со многими людьми, вернувшимися из лагерей, и это очень укрепило меня в моей жизненной позиции, в неприятии советской власти. После этого и начался мой, как говорят у христиан, подвиг. В России, как я считаю, были два вида свободных людей – уголовники и левые художники. Я выбрал второй путь. Но уже в 1957 году я совершил действие совершенно иного плана. Я выступил на торжественном вечере, посвященном выставке к 40-летию советского искусства в ЦДРИ, с антисоветской речью. В президиуме сидели важные люди типа Кибрика или Ефимова, а я из зала крикнул: «Можно задать вопрос?» Мне разрешили, я вышел на сцену. У меня была бритая макушка, «под Маяковского», широкие штаны, и я произнес в микрофон следующие слова: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Зал окоченел. Потом я добавил, что Маяковский перестал быть поэтом, когда он стал коммунистом. Из публики закричали: «А кто ты такой?» – и я ответил: «Я каменщик, Михаил Гробман». Тут уже меня схватили и вынесли из зала… А позже на допросах они долго спрашивали, в какой организации я состою, и никак не могли поверить, что я сам по себе такой идиот, без соратников, и даже не понимаю, что натворил.

Г. К.: И вы в это же время начали рисовать?

М. Г.: Рисовал я с детства, но около 1959 года я стал делать кубистические рисунки, сделанные под влиянием русского футуризма. В то время можно было найти много материалов по футуристам и прочим авангардистам в Ленинской библиотеке, там были бесценные сокровища!

Г. К.: Вам кто-то говорил, что можно найти, или вы сами случайно находили?

М. Г.: Я сам находил: у меня были длинные списки того, что нужно было усвоить и прочесть! Когда я наталкивался на какую-то важную книгу, я просматривал на последней странице и выписывал себе все названия книг, которые это издательство уже выпустило к тому времени. Это очень мне помогало, и я сам научился тому, где и как искать.

Г. К.: Итак, основная ваша деятельность проходила в Москве. С кем из художников вы сблизились в самом начале?

М. Г.: У меня, разумеется, было много друзей, но если говорить о первых художественных знакомствах, то это прежде всего Володя Пятницкий. Он тогда учился в университете на биологическом или математическом факультете. Как-то раз я пришел к нему в то время, как он занимался монотипией. Я попросил попробовать и наклепал целую пачку на оборотах рукописи диссертации его отца. С этой пачкой мы пошли в Ленинку и стали со смехом рассказывать в курилке, что мы открыли нового художника. Все обалдели.

А в моей коллекции есть его первая работа, которую он у меня нарисовал: я дал ему лист бумаги, тушь, и он сделал работу, которая долго у меня висела. Приблизительно в то же время я попал в Лианозово. Там был свой ритуал показа работ: сначала Рабин, потом Лев Кропивницкий, потом Вечтомов и др. В какой-то момент и Валя Кропивницкая начала делать свои наивные рисунки. Со временем я подружился с Евгением Леонидовичем Кропивницким, и он даже написал обо мне стихотворение. Своего ближайшего друга Владимира Яковлева я увидел впервые у Оскара Рабина – он ходил по комнате, рассматривал картины на стенах, и я запомнил его слова «вкус пепла», сказанные о Рабине. В Яковлеве было что-то таинственное, когда он что-то говорил, к нему прислушивались. Так, как он смотрел картины, облизывал их вблизи и издали, так никто не умел смотреть, и было ясно, что это человек особого порядка. Постепенно по поводу него сложился консенсус, что он лидер, это признавал даже Зверев, который вообще никого не признавал. Впрочем, тогда, у Рабина, мы не познакомились, но вскоре позвонил Алик Гинзбург и говорит: «У нас тут есть один художник, ему негде ночевать, не мог бы ты его приютить?» Я, конечно, сказал «да», и так ко мне попал Яковлев.

Г. К.: Вы ведь жили в районе Текстильщики, если не ошибаюсь? И что было у вас во владении – комната, квартира, дом?

М. Г.: У меня там была комната в коммунальной квартире, где еще жили мои родители и другие люди. Эти дома принадлежали заводу «Клейтук», где отец работал главным инженером, и мы из веранды сделали комнату, где я жил и рисовал, и ко мне туда приходили бесконечные друзья, а остальные не могли понять, что же это за люди к Мишке ходят. Вскоре стала складываться коллекция. Впрочем, коллекцией это нельзя было назвать. У меня накапливались работы тех моих друзей, которые что-то представляли собой как художники и соотносились с тем, что делалось на Западе. Мы были хорошо осведомлены.

Г. К.: Откуда?

М. Г.: Мы получали книги от своих друзей, это были дипломаты, корреспонденты, культурные люди. Что-то можно было купить в букинистических… Не забывайте, что мы были очень молоды, что это было новое поколение и совсем новое восприятие.

Г. К.: Вы начали собирать свою коллекцию в начале 1960‐х?

М. Г.: Это даже трудно назвать коллекционированием – ко мне просто приезжали самые разные люди, я показывал им свои работы, работы своих друзей и приятелей, то, что я считал наиболее интересным. Происходили иногда обмены. Что означали «обмены»? В то время любой художник мог взять у меня понравившуюся ему работу и наоборот. С этим никакой проблемы не было. С одной стороны, было трепетное отношение к своему искусству, а с другой – был свободный доступ, и никто не жадничал. Тогда же я начал собирать работы футуристов: книги, рисунки, ютившиеся в сундуках у родственников и друзей художников и никому тогда еще не нужные.

Г. К.: Можно ли сказать, что у вас образовался салон?

М. Г.: Нет, ни в коем случае. Хотя салоны тогда были, скажем, у Фриде… и настоящие коллекционеры были.

Г. К.: Например, кто?

М. Г.: Например, Цырлин Илья Иоганнович. Он жил в Шаляпинском доме рядом с американским посольством. Там у него была огромная комната, где я регулярно бывал. Настоящие коллекционеры, как правило, приобретали и продвигали одного «своего» художника: Цырлин – Кулакова, Костаки – Зверева, Волконский – Яковлева. Мое собрание в результате оказалось самым широким. Кстати, о смерти Пастернака я узнал, сидя у Цырлина. Пришел Володя Вейсберг и сообщил нам об этом. Это была печальная весть, потому что для нас Пастернак был значимой фигурой в поэзии, это не гладкость ленинградцев с их Анной Ахматовой… Но основное влияние на нас оказали футуристы.

Г. К.: То есть их деятельность интересовала всех?

М. Г.: Не то чтобы всех, но многих. Тогда это было доступно! Имелись замечательные книжки, вышедшие после революции; надо было только знать, чтó ты хочешь найти. И это было очень важно для нас.

Г. К.: Доступны они были в том смысле, что имелись в библиотеках?

М. Г.: Да, в библиотеке можно было взять все что угодно. Конечно, бывали какие-то запретные издания, но чаще всего то, что мы брали, было открыто для всех. И самые просвещенные библиотекари не знали, чтó мы там берем.

Г. К.: В основном, как я понимаю, вы ходили в Ленинку?

М. Г.: Дело в том, что я везде, где бывал, первым делом шел в библиотеку. Так я в Грузии, когда там жил, прощупал все их библиотеки. Тогда только мы, как мне казалось, по-настоящему представляли себе, что такое футуризм. Россия всегда славилась тем, что «открывала» хороших литераторов и художников через много лет после их смерти.

Г. К.: А когда вы познакомились с Эдиком Штейнбергом?

М. Г.: В 1960 или 1961 году. Я был в гостях у писателя Пудалова в Тарусе, и тот показал мне целую пачку каких-то пейзажей и портретов местного художника. Я снисходительно сказал: «Способный мальчик, пусть рисует». Потому что тогда многие рисовали так. А для нас это все уже было давно пройденным этапом. Даже американские течения к тому времени были позади. А встретились мы в первый раз у Яковлева в его отсутствие: я делал для Яковлева мастерскую со стеклянной крышей в его сарае. Вошел парень такого полууголовного типа, и, пока он ждал Яковлева, мы разговорились и подружились. Как правило, его отец, писатель Аркадий Акимович Штейнберг, жил в Тарусе, а мы часто сидели в комнате Эдика на Мещанской. Тогда никто еще не хотел в нашей среде признавать его, с его импрессионистическими рисунками, но я всегда защищал его. Однажды я привел к нему Фридриха Хитцера[22] и продал ему рисунок Эдика с какой-то церковью – это была его первая проданная работа. Хитцер сказал, что у него нет денег, а я посмотрел на его шикарное пальто и сказал: «Отдай ему свое пальто!» А это была модная вещь… И обмен состоялся. Позже я сделал Эдику выставку в молодежной секции МОСХа на Ермолаевском. И у меня там тоже была выставка – я показал своих еврейских стариков…

Г. К.: Интересно. В какие примерно годы это происходило?

М. Г.: В декабре 1964 года. У меня там были хорошие знакомые вроде Димы Жилинского. Мы принадлежали к разным мирам, но были в хороших отношениях, и я с ними договорился, что они сделают в МОСХе выставку Яковлева и Штейнберга. Эдик тогда рисовал убитых куриц и т. п. Это были отдельные однодневные выставки в рамках молодежной секции. Моя выставка была там примерно в 1966 году.

Г. К.: А какие американские течения вы знали в то время?

М. Г.: Допустим, абстрактный экспрессионизм. Я сам никогда абстракцией не занимался, за небольшими исключениями. Хотя страшно любил всех американских абстракционистов. А чуть позже узнал и полюбил художников, только начинающих свою карьеру, вроде Раушенберга – я ему отправил в подарок оклад русской иконы. Я бы послал и саму икону, но подумал, что ее почта не пропустит, а на железку не обратят внимание… У меня была очень большая и целеустремленная коллекция икон. Все искали старинные иконы – и в денежном, и в других смыслах важные. А я собирал иконы всех времен, но особенно любил народную, деревенскую икону…

А что касается художников, то не было тогда ни в Америке, ни в Европе таких современных художников, которых бы я не знал. Мы их всех знали наизусть. Были художники, просто подражавшие западным коллегам, как Лев Кропивницкий, который распылял краску аэрографами в своих рисунках, а потом перешел к совсем уже не оригинальным абстракциям. Кулаков делал работы под Поллока, но нас не интересовали русские Поллоки. Большинство из нас не подражали, а искали свой язык.

Г. К.: Вы часто употребляете местоимение «мы». Кого конкретно вы включаете в эту группу?

М. Г.: «Мы» – это художники, которые в конце 1950‐х – начале 1960‐х стали находить друг друга и соединяться общим пониманием художественных проблем. Каждую новую фигуру мы обдумывали и обсуждали – подходит этот человек или нет, достаточно ли веса в его работах. Постепенно складывался консенсус, как я уже описал это в своей статье о «втором русском авангарде»[23]. Там же помещен список из 35 человек, активных в эти годы, вклад которых, хотя бы на определенном этапе, был достаточно значителен и оригинален, чтобы включить их в группу.

Г. К.: Если говорить об этом вашем термине – «второй русский авангард», возникает неизбежный вопрос, в чем его отличие от неофициального искусства? Только в субъективной оценке творчества художников? В статье, к сожалению, никаких четких критериев не обозначено, и вы сами признаете, что «границы между авангардистами и неофициальными часто были размытыми».

М. Г.: Все, что делалось в неофициальном искусстве, не имеет ценности. Это было повторение западных или даже русских задов, несамостоятельная мысль, несамостоятельная работа. Оно было неофициальным, то есть эстетически и политически оппозиционным (в нем было много абстракционистов, экспрессионистов, сюрреалистов и т. д.), но оно не было искусством, достойным обсуждения. По всему Советскому Союзу оно насчитывало несколько сотен человек. В Тбилиси, на Украине, в Молдавии я встречал неофициальных художников, делавших работы под разных современных западных мастеров. Но они не являлись оригинальными художниками, подражали западному искусству, разным его ипостасям. Как мы могли выделить художника из моря неформалов? Каким критериям следовали? Для этого есть не критерий, а процедура. Заметьте, что и сегодня в мире нет жесткого, всем известного критерия, считать ли то или иное сегодняшнее новое произведение или акцию значительным событием художественной сцены, и на эту тему идут жестокие споры. Критики обсуждают одну фигуру за другой, аргументируют, пишут статьи. Ситуация в 1960‐е годы не отличалась от сегодняшней ничем, кроме одного: мы в своем кругу и были теми критиками, которые ходили друг к другу и к новым знакомым по мастерским, обсуждали работы, их смысл и форму, степень их оригинальности, выносили свои суждения. Других критиков у нас не было. Субъективное мнение одного – это всего лишь субъективное мнение, но в мой список включены художники, вокруг которых – как сегодня – сложился консенсус в нашей среде. Кстати, западные критики, которые иногда приезжали в СССР, вполне поддерживали этот консенсус, их оценки и выбор не особенно отличались от наших.

Так что «второй русский авангард» – это термин, призванный охватить оригинальных художников, создавших свои идеи. Причем всех их тоже нельзя принимать безоговорочно. Ибо среди художников второго русского авангарда были люди, у которых интересны только единичные, самые ранние работы, предположим, начала 1960‐х. А потом они начали просто повторять самих себя.