Игорь Львович Громов

Так было… История семьи Громовых

Часть 1

ПЕТРОВЫ

В былые времена предки наши жили в Заволжье, в костромских лесах. Волга и Ветлуга пересекают эти места, хорошо описанные Мельниковым-Печерским в романе «Леса».

За Волгой больше жили старообрядцы. Жили зажиточно и в отхожие промыслы не ходили – их кормил лес. Земля в тех местах неплодородная и крестьяне для того, чтобы прокормиться и платить оброк помещику, занимались бондарничеством или точили деревянные чашки и резали ложки, топорища и прочий деревянный товар, которым и снабжали по Волге всю округу. Некоторые артелями уходили в города малярничать или столярничать или плотничать. В тех местах, близ города Галич, в Чухломском уезде, в деревне Бурдуки и жил Михайла Иванович Петров, первый из упомянутых в наших семейных «летописях», которые оставили нам, потомкам, его правнуки – Алексей и его младший брат Николай Громовы.

О них рассказ впереди, а про Михайлу Ивановича известно, что родился он в конце XVIII века – точного года до нас не дошло…

По преданию он был мужиком умным, степенным и во всей деревне, насчитывавшей не больше 15 дворов, его дом считался первым. Изба в 4 горницы и амбаром с сусеками, в которых не оскудевало зерно, стояла на отшибе.

Михайла Иванович держался на земле крепче других – от своего хозяйства не уходил, работал на ней с женой и единственным сыном Петром, родившимся в 1812 году. Сеяли рожь на огнищах – так называлась земля, отвоеванная у леса, на которой выкорчеванные деревья сжигались, давая еще и удобрения. Эту землю для своих посевов они выискивали ранней весной. Предпочитали места с большим покровом снега, окапывали их вокруг канавками для сохранения влаги и обивали эти места колышками, которые приносили с собой в мешке.

Прежний помещик, владевший деревней Бурдуки, проиграл ее в карты. Жена нового, ее стали называть «Хромая барыня», приехала сама управлять имением. Увидела помещица, что во дворе у многих по две коровы и почему-то решила, что это много – хватит и по одной, а лишних отобрала. Тогда крестьяне на сходе сговорились послать к барыне ходоков, просить смилостивиться и вернуть кормилиц обратно по дворам. Та ходоков велела выпороть на конюшне. А среди них был и сын Михайлы Ивановича – Петр, которого одного барыня помиловала, как она сказала – «Лишь потому, что умного мужика сын!». Барынина оценка достоинств его сына польстило Михайле Ивановичу и она стала передаваться потомкам как некое сословное потомственное отличие, чем-то вроде деревенского дворянства.

Михайлу Ивановича односельчане уважали и охотно собирались к нему погулять в «Михайлов» день, когда он устраивал «столы» для соседей и нищих.

Характер старик имел своенравный и деспотичный. Любил почет и уважение, особенно во хмелю – а хмелел он быстро. Домашние это знали и остерегались. Однажды за то, что они, не дождавшись его возвращения из гостей, легли спать, он высек всех, включая жену. Мало им, наверное, не показалось, потому что Михайлу Ивановича Бог силушкой не обидел – он ходил на медведя один, с ножом и рогатиной. Семейные предания гласили, что на его счету было чуть ли не сорок медведей. Да и сын его Петр был мужиком не робкого десятка, а те же предания приписывали ему только четырех медведей.

Был случай, когда Михаил Иванович чуть не прибил местного попа. Со скуки батюшка надумал «распестрить» имена местных прихожан, и – ну раздавать при крещении новорожденным неслыханные в тех местах имена.

Когда у Михайлы Ивановича появился второй внук, дед, желая особо отпраздновать крестины, поехал в соседнее село купить вина и закусок. А поп, будучи в другой деревне по соседству, приехал на крещение в Бурдуки как раз в то время, когда Михайла Иванович отсутствовал. И, несмотря на протесты баб и их просьбы подождать до его приезда, быстро окрестил мальца и уехал. Вернувшийся Михайла Иванович спросил домочадцев, как назвали внука. Ему подали бумажку со словами:

– Вот, тут батюшка записал имечко. Нам он говорил, да мы не запомнили, уж больно заковыристое!

Михайла Иванович прочел по слогам: «До-ри-ме-донт!» и рассвирепел:

– Это что еще за имя? Ах, долгогривый!

И вскочив в сани, помчался догонять попа. Нашел он его в другой соседней деревне. А тот уже и здесь успел окрестить новорожденную и дать ей мудреное имя Секлетия.

– Милости просим! – пригласили старика хозяева к столу, за которым уже угощался красный и потный батюшка. Михайла Иванович поздравил их, выпил за компанию и как только святой отец собрался восвояси, пристал к нему с просьбой:

– Батюшка! Перекрести внука Николаем, незачем ему твое неслыханное имя!

Поп заартачился:

– По церковному уставу не положено. Которое имя дадено, то и пущай останется!

Вот тут и сказался необузданный нрав старика. Он схватил попа за бороду и – ну волтузить его! Еле вырвался от него святой отец, решивший развлечься таким своеобразным способом.

Поддерживал свое первенство на деревне Михайла Иванович и грамотностью – все в его доме умели читать и писать.

У сына Михайлы Ивановича, Петра, взявшего в жены некую Ксению, родились два сына – Иван, пресловутый Доримедонт и три дочери – Катерина, Таисья и Епистимия, родившаяся в 1855 году. Младшая – Епистимия была выдана замуж за отслужившего военную службу фельдшера Ивана Савельевича Готовцева. Они поселились в Ростове, Ярославской губернии. Впоследствии их сын, Готовцев Алексей Иванович, стал преподавателем в Академии Генерального штаба, имел чин генерал-лейтенанта. Таисья была выдана замуж в соседний город Галич.

Екатерина, старшая из дочерей, родившаяся в 1843 году, вышла замуж за крестьянина своей же деревни Громова Николая Евграфовича, давшего фамилию всему нашему роду. Тот служил в Питере в Волынском полку, и выслужив свой срок, приехал в родную деревню за невестой. Здесь он сразу покорил своим мундиром всех девушек, бывших на выданье. Но «повезло» только одной красавице, 18 летней Катюше. И наверняка он расписывал ей красоты столичной жизни, потому что, поженившись, они уехали искать счастья в Санкт-Петербург.

В Питере они остановились у знакомого столяра из соседней деревни Перлево, Константина Евдокимовича Дранкина. Устроиться с работой в столице оказалось непросто и Николай Евграфович, после долгих и безуспешных поисков места – а никакого мастерства он, кроме солдатского, не знал, перестал показываться к жене, то есть, по сути, бросил ее. К тому времени у них уже был сын – Александр.

Жить как-то надо было, и Екатерина Петровна стала готовить обеды маленькой артели столяров, которую держал Дранкин. Катюша была красивой женщиной, и Константин Евдокимович в конце-концов стал приударять за ней. Имея строгое воспитание, Екатерина считала смертным грехом жизнь вне церковного брака, поэтому она, от греха подальше, ушла из артели, и поступила в услужение к какому-то генералу. Константин Евдокимович умолял (иногда со слезами) ее вернуться, но Катя была непреклонна. Они встречались – Дранкин приходил к ней в гости на генеральскую кухню. Как-то раз, придя к своей возлюбленной, он, подходя к кухне, услышал Катин крик. Рванув дверь, он увидел, что Катерину облапил подвыпивший сын генерала, офицер, а она вырывается и кричит. Недолго думая, Константин Евграфович саданул кулаком офицерика по голове и свалил его с ног – тот упал без памяти. Дело могло окончиться плохо – опомнится офицер, стрелять будет: попрана офицерская честь. Надо бежать! И они скрылись…

Так случай помог Константину Евдокимовичу вернуть Екатерину в артель. И сдалась Катя – не удержал ее страх греха от живого мужа перейти к другому. Обстоятельства так сложились – это был единственный выход для нее. И пошли у них дети: Александра, Алексей, Михаил, Мария и Елена. Младший – Николай родился в год смерти Николая Евграфовича Громова, в 1892 году.

Так что наша настоящая фамилия должна быть Дранкины – все дети, родившиеся после первого – Александра Громова, были детьми Константина Евдокимовича Дранкина, уроженца деревни Перлево того же Чухломского уезда.

ДРАНКИНЫ

У меня в архиве есть воспоминания его сыновей – старшего Алексея и моего деда, младшего из его сыновей, Николая. Более-менее подробное повествование оставил мой дедушка. Алексей в свое время что-то писал, но до меня дошли только маленькие отрывки. На основе этих воспоминаний обоих сыновей Константина Евдокимовича я и буду дальше вести свое повествование…

Алексей:

«… Отправляясь на каникулы к дедушке Петру Михайловичу Петрову, по пути я заехал в деревню отца, Константина Евдокимовича Евдокимова, который свою фамилию Дранкин почему-то не признавал. Это была деревня Перлево. Она была от города Галич по другую, нежели Бурдуки, сторону. К тому времени первая жена отца умерла, оставив трех взрослых сыновей: Петра, Дмитрия и Егора.

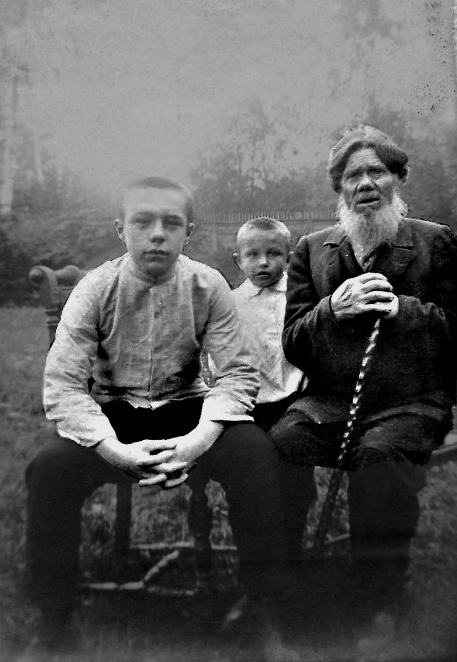

Отец был похож на Льва Толстого, и его фотографию часто принимали за графскую. Мы – трое его сыновей: Михаил, я, младший брат Коля и его сын Лева, одинаково повторяли, несколько сглаженную матерями, наружность отца.

Он в свою деревню никогда не ездил, но оброк за землю всегда вносил исправно.

Из семьи отца от первого брака я знал только трех его сыновей и брата Кирсана. Последнего видел только на фотографии, так как в Питер он не приезжал. На фото он выглядел интеллигентом. Впоследствии в Москве покончил жизнь самоубийством.

Николай:

От Константина Евдокимова у мамы было шесть детей: три дочки и три сына. Я был самым последним. По старым законам все мы считались незаконнорожденными. Но, дав нам всем фамилию своего первого и единственного мужа Громова, мама сумела всех нас сделать законными. Отец, Константин Евдокимов, по профессии был столяр. Молодым парнем он приехал в Питер и поступил в столярную мастерскую к одному подрядчику. Отличаясь изрядной физической силой, отец в самом начале работы попал в историю.

Дело в том, что подрядчик, здоровый толстый мужик, в дни раздачи получки приходил в мастерскую подвыпившим и очень любил задирать рабочих: то толкнет кого, то сграбит в охапку и ну – бороться. Рабочим, а они были молодыми парнями, это не очень нравилось, и они всячески избегали встреч с хозяином, прятались за верстаками. Отец, как новенький, этой хозяйской странности не знал и как-то нарвался на пьяненького хозяина, который в очередной раз искал, кого бы побороть. Во всех стычках с мастерами победителем до этого дня был, конечно, хозяин. Во-первых, потому что был хозяином, во-вторых – потому, что обладал действительно большой силой. И вот, придя в тот день в мастерскую, хозяин увидел новенького, которого надо было немедленно побороть! И стал приставать к отцу. Отец, не зная ситуации, прятаться от него не стал, как остальные, а продолжал делать свое дело, говоря время-от-времени:

Константин Евдокимович Коля с отцом. 1911 г.

Дранкин. 1913 г.

– Не замай, хозяин! Не балуй!

Того это распаляло еще больше, и он уже откровенно полез бороться. Наконец отец не выдержал, бросил на верстак обрабатываемую деталь, схватил бугая, приподнял и шмякнул об пол! Затем поднял с пола, взял его за шиворот и за пояс и забросил на полати. Толстяк, когда пришел в себя от бросков отца и от изумления, сам с полатей слезть не смог и его с превеликим удовольствием снимали оттуда все мастерской.

С тех пор подрядчик к отцу больше не приставал.

Овладев со временем мастерством, отец впоследствии сам стал держать мастерскую.

Алексей:

Отец самоучкой научился читать и писать печатными буквами. Сам рассчитывался с рабочими с помощью счет. Недоразумений по этому поводу ни с кем никогда у него не было. Хороший был человек, и его уважали за веселый и обходительный характер, за смелость, силу и неутомимость в работе.

В его столярной мастерской стояли параллельно в ряд пять верстаков, на которых днем работали, а по ночам, разостлав на них свои постели, спали. Средний – дубовый, с запиравшимся на ключ подверстачьем, был хозяйский. Отец на нем спал вместе с рабочими.

В шесть утра он первый вставал и будил мастеров стуком молотка по верстаку. Пока все вставали, мальчики-ученики кипятили на плите воду в большом медном чайнике. После чая артель принималась за работу, а хозяин отправлялся за провизией и попутно пил чай в трактире. За пять-десять копеек там подавали два белых чайника: большой – с кипятком, маленький с заваркой и еще маленькое блюдце с наколотыми кусочками сахару. Попив чаю, отец шел в лавку, где покупал провизию, общую для артели и для семьи. Для детей он прикупал в булочной по двухкопеечной булке – на десять-двенадцать копеек.

К его приходу мы – дети, уже вставали. Помню, какое удовольствие мы получали, когда к чаю нам давали принесенные отцом свежеиспеченные слойки.

А рядом, в мастерской уже давно пилили и строгали. К ним присоединялся и хозяин. Точно в двенадцать часов, по пушке с Петропавловской крепости, вся артель во главе с отцом садилась за обед. Накрывали стол ученики на одном из верстаков. Обед состоял из наваристых щей с мясом и гречневой каши или картошки, жареной на сале, подаваемых в большой общей деревянной миске. Нарезанное кусочками мясо начинали брать по стуку ложкой о край миски хозяина или старшего. Брали строго по очереди, по старшинству. И если кто-то ошибался, а чаще всего это были мальчики-ученики, то получали от старшего ложкой по лбу. После обеда был час отдыха, в четыре часа – чай, затем опять работа и в девять спать.

В субботу заканчивали в шесть вечера и почти все отправлялись в баню Овчинникова, где мылись рабочие – за пять, хозяин (и я с ним) – за десять копеек. Выйдя из бани, отец иногда покупал мне какое-нибудь лакомство. Помню моченые груши на лотке у разносчиков, поджидавших у дверей выходящих из бани.

В выходной, в воскресенье, ученики до блеска надраивали отцовские сапоги и тот, в праздничном костюме, ходил к заутрене, а из церкви – за провизией. Помню, у отца некоторое время был рабочий по фамилии Колотыгин. Хороший работник, но – пьяница. Обычно тихий, степенный, в воскресенье после обедни он приходил пьяный, засусоленный, ложился между верстаками и ругался с поддразнивавшими его учениками, которые тут же играли в карты, в «носки». Был также рабочий Евстигнеев, пожилой, сумрачный, молчаливый человек, а также Сергей – молодой, тоже старавшийся быть степенным. Зимой он в деревне женился и теперь держал себя положительно. Эти оба не пили.

– У меня дома порядок, – говорил Сергей, – я всех держу в строгости! Встаю после обеденного отдыха:

– Где жена?

– Ушла к соседке…

Пришла – по зубам!

– За что же ты ее?

– А не ходи без спросу!

Поступил раз в мастерскую немой столяр, молодой, здоровый мужик. И вдруг в воскресенье пришел вечером пьяный и оказался во хмелю буйным: стал ворочать тяжелые верстаки, все с них сбрасывая. Ребята решили, что лучше от него держаться подальше – забились в угол. Тут в мастерскую вошел отец.

– Хозяин пришел! – крикнул кто-то.

Увидев отца, немой еще больше разошелся. Отец молча прошел в другую комнату, переменил праздничный костюм, вернулся в мастерскую, схватил немого одной рукой за ворот, другой ухватил за ногу и выкинул его в прихожую. Ошеломленный хулиган там сразу затих и уснул.

Раньше и отец пил, но бросил и не без моего в том участия.

Мы с ним возвращались как-то из бани, и он остановился перед трактиром в нерешительности:

– Зайти или не зайти?

Мое присутствие – пятилетнего малыша, явно мешало ему, и он не зашел…

Дома, уже уложенный спать (было уже поздно), я помолился вслух:

– Господи! Помоги папе не пить!

Случилось так, что это услышал отец, и был так тронут моей детской просьбой к Богу, что перестал брать в рот водку. Приходили гости, они пили, а он – ни капли. Но как и все веселился, шутил, любил попеть и поплясать.

Этим заканчиваются отрывки из воспоминаний старшего из братьев Громовых – Алексея. Младший (мой дед) Коля, Николай Николаевич, тоже оставил записки об этом времени. Писал он их в середине пятидесятых годов, когда мы ещё все вместе жили в одной комнате на Мало-Детскосельском проспекте. Я помню эту черную тетрадь. А осталась она в моей памяти, наверное, потому что я видел до этого деда только пишущего письма, а тут появилась целая толстенная тетрадь. Мне тогда было что-то около десяти лет, и эта тетрадка стала во мне вызывать жгучее любопытство. Что там пишет дед? Мою попытку это выяснить пресекла вездесущая бабушка. Увидев однажды эту тетрадь в моих руках, которую дед опрометчиво оставил на столе, она её немедленно отобрала. При этом она сказала, что мне еще рано это читать, вот когда вырасту – лет, этак через тридцать, тогда – пожалуйста. Слова бабушки оказались пророческими. Ровно через тридцать лет я получил эту тетрадь от своей тетки Милы, вместе со всем архивом Громовых.

Вот что он написал об этом времени в своих воспоминаниях, названных «Для потомков»:

Николай

Как мы жили на Широкой улице, я не помню. Широкой до революции называлась улица Ленина. Сейчас, наверное, она опять Широкая. Мне было два года, когда мы оттуда переехали на Малый проспект, и из тогдашней моей жизни я запомнил только один эпизод.

Как-то летом я играл на тротуаре у нашего дома, в подвале которого была сапожная мастерская. Её окна выходили на тротуар, причем верх окна был над тротуаром, а низ выходил в углубление, закрытое решеткой. Сквозь эту решетку в углубление прохожие набросали всякого мусора – окурков, бумажек, спичек и все пространство, от решетки до окна было затянуто паутиной – видно, давно дворник здесь не убирал.

Было очень жарко, и сапожники открыли окно. Я подошел к решетке и заглядывая внутрь, пытался хорошо рассмотреть, что там внутри делается. Работавший у окна хозяин, увидев, что я заглядываю к ним и пытаюсь что-то разглядеть внутри, решил попугать меня и сделал такое движение, будто хочет меня схватить. Я отпрянул от решетки, и крикнув: «У, паук!», убежал.

Хозяина удивило, какой образ нашёл для него двухлетний малыш – точный и хлесткий. Ведь верно: в окне, сквозь паутину, с улицы он действительно мог выглядеть пауком! Он после рассказывал всем, в том числе и моей маме, как я его точно обозвал.

На следующий год мы переехали в Старую деревню. Водопровода в доме не было, и я запомнил, как мама с ведрами ходила за водой на Малую Невку. И теперь, как только я услышу звук скрипящих ведерных ручек, мне сразу вспоминается детство и мама, спускающаяся с ведрами к реке.

Кажется, в это время отец стал попивать водку. И это, да ещё добавившиеся разные неприятности в виде отсутствия у отца заказов (а он к тому времени работал уже самостоятельно), вызвали материальные затруднения в семье, а те повлекли за собой ссоры между родителями.

Много позже мама рассказала мне, когда мы были с ней у мостков на Невке:

– А я ведь однажды чуть здесь не утопилась… Уже подошла к краю, заглянула в воду, увидела там какое-то чудище, испугалась и убежала.

Тогда уже я стал понимать, что наша жизнь не такая легкая, как мне по малолетству казалась.

Помню, как однажды в Старую деревню приехали артиллеристы с пушками. Недалеко от нашего дома они устроили учения, и мы – мальчишки, конечно, все были там!

А однажды вечером, уже под осень, отец вернулся домой после работы взволнованный и рассказал, что идя домой с Петербургской стороны, он по пути купил в лавке мяса на косточке. Завернул его в чистый платок. В то время в Старую деревню можно было попасть через Крестовский остров, минуя Елагин. Так вот, идет он по дорожке мимо прудов и в том месте, где дорожка идет вдоль берега (а с левой стороны росли густые кусты), и вдруг прямо перед ним, из этих самых кустов, выскочили два человека, да как заорут:

–Стой!!! Давай деньги!

Отец, не долго думая, развернулся и заехал узелком с мясом (а мяса было около двух фунтов) по уху ближайшему грабителю. Тот кубарем полетел в воду. Другой злоумышленник, не ожидавший такого оборота событий, взял «ноги в руки» и рванул в сторону Крестовского острова. Пока первый грабитель, чертыхаясь, выбирался из воды, отец – от греха подальше – тоже побежал домой.

Мы долго хохотали, услышав эту историю и представив себе, как незадачливые громилы делятся впечатлениями между собой после неудачного налета.

Помню, как однажды мы с Мишей, а ему тогда было лет 14-15, вышли на улицу смотреть, как выгоняли на поле стадо коров. Я захлопал от радости в ладоши, когда стадо поравнялось с нами, и, видимо, оказался слишком близко от дороги: один бык, наклонив рогатую голову, вдруг ринулся на меня! Я с визгом бросился к Мише, а тот стал палкой отгонять любопытного быка обратно в стадо.

Тогда же, когда мы ещё жили в Старой деревне, старший брат Леша стал поступать в военное училище. Он хотел таким образом выбиться из беднейшего класса. Для него это было довольно трудным делом: он окончил только городское 4-х классное училище, а вступительные экзамены в Михайловское артиллерийское училище надо было сдавать за полный курс гимназии. Пришлось Леше сидеть за книгами дни и ночи. Эти усиленные занятия сказались на его зрении, а первым испытанием при поступлении был медицинский осмотр. Надо сказать что Леша, в свои восемнадцать лет, резко выделялся среди сверстников могучим телосложением. И пока он проходил врачей, которые измеряли его рост, вес и размер груди, все шло благополучно. Но вот дело дошло до окулиста. Тут он, зная слабость своего зрения, заволновался. Врач поставил его перед доской, на которой был написан ряд букв – от самых больших по размеру – до самых маленьких, и палочкой стал указывать на те, которые Леша должен был прочитать. Пока он показывал на большие, все было хорошо: Леша читал их без запинки. Как только перешли на мелкие, на глаза Леши набежала слеза и, как он ни напрягался, больше ни одной разобрать не мог.

– Ну, – подумал Леша, – пропало дело! Забракуют, не допустят до экзаменов.

Действительно, в военном училище должны учиться люди с отличным зрением и военный врач, положив указку, сказал:

– Ну-с, молодой человек, а зрение-то у вас того – слабовато. Не могу допустить вас до экзаменов!

У Леши оборвалось сердце. Все его надежды рухнули в одночасье. В это время в комнату, где проходил медосмотр, вошел генерал, начальник училища. Он услыхал последние слова доктора и посмотрел на Лешу.

– Какой паренек! Нам таких в артиллерию очень необходимо. Что у него зрение слабовато – это может и так, зато посмотрите, каков экземпляр – прямо богатырь! Давайте, допустим его до экзаменов, пусть учится, если хорошо сдаст.

Леша воспрянул духом. Он знал, что экзамены непременно сдаст хорошо. И, действительно, сдал все на двенадцать. Это была в то время самая высшая оценка.

Так Леша попал в Михайловское артиллерийское училище.

На первых же порах, как и во всех других военных училищах, старшие воспитанники начали «цукать» новичков, то есть показывать им, что они еще неопытные в жизни училища и поэтому должны своим старшим товарищам оказывать всяческое уважение и слушаться их беспрекословно!

В то время везде – а в военных училищах особенно, ценилась физическая сила. Сильных боялись и уважали. Когда навстречу новичку в коридоре попадался кто-нибудь из старшеклассников, приходилось уступать ему дорогу. Это, однако, не всегда помогало избегать неприятностей. Иногда, идя мимо, старшие воспитанники начинали нарочно задирать новичка: толкать, стараясь свалить на пол. Несколько раз пытались таким образом подловить и Лешу – толкнуть, вроде бы нечаянно. Но, толкнув, отлетали от мощного Лешиного плеча. Пошла по училищу слава о сильном новичке, и решили свести его в поединке с признанным силачом из старичков. До поступления в училище тот был предводителем шайки хулиганов под названием «Гайда». Еще, я слышал, была банда под названием «Роща», из другого района. Эти две банды враждовали друг с другом и частенько дрались «стенка на стенку». Вот с этим-то бывшим предводителем «Гайды» и решили стравить Лешу. В большом рекреационном зале все собрались в большой круг, в середине которого уже стоял бывший атаман «Гайды». К нему и втолкнули Лешу. Делать нечего, надо драться. Схватились они русской хваткой, то есть руками крест-накрест, сжали друг друга так, что кости затрещали! Атаман почувствовал, что противник против него стоит весьма неслабый и что надо придумать какой-нибудь особый прием – иначе схватку можно проиграть. Он кое-как высвободился из Лешиных объятий и сделал ему подножку, толкнув при этом обеими руками. Он рассчитывал, что Леша перелетит через его ногу и упадет – тогда победа будет полная. Но, не тут-то было! Падая, Леша схватил противника за плечи, ловко повернулся и оказался сверху противника, прижав его к полу на обе лопатки. Зрители в полном восторге захлопали и закричали.

Прерву воспоминания деда. В 1997 году, в марте, на Петербургском канале телевидения шли передачи Льва Лурье (кстати, бывшего нашего сотрудника музея истории Санкт-Петербурга), из цикла «Парадоксы истории». Одна из них называлась «Хулиганы». Из анонса передачи я узнал, что речь в ней пойдет о дореволюционном Петербурге, о преступности того времени и, в частности, о хулиганских шайках, терроризировавших жителей Петербурга. В числе других, тогда существовали шайки под названием «Гайда», «Роща», были также «Песковские», а на Васильевском острове «Васинские» и «Железноводские». Так вот, о стычке в 1911 году «Васинских» и «Железноводских», приведшей к кровавым последствиям, и пойдет речь в передаче. Я её, конечно, посмотрел с удовольствием и получил подтверждение рассказа моего деда. Я узнал, что эта «Гайда» собиралась в Александровском саду, и оттуда делала набеги на Петербургскую сторону. «Роща» обитала в районе нынешнего Чкаловского проспекта. Вобщем, в историческом аспекте, рассказ моего деда достоверен.

С тех пор за Лешей Громовым закрепилась слава первого силача училища, и больше никто с ним бороться не отваживался.

А через два года, когда пришла пора и Мише решать, что делать в дальнейшей жизни, Леша уговорил его поступать в свое училище. Полный пансион, казенное обмундирование и военная карьера, решили дело – Миша тоже поступил в Михайловское училище.

Поначалу его, как новичка, тоже пытались было «цукать». Однако, узнав, чей он брат, быстро оставили в покое.

Кстати, в военном же училище учился и сын маминой сестры – Епистимии Петровны, Алексей. У Епистимии Петровны было два сына – Петр, Алексей и дочь Аня. Двоюродные братья – Леша Громов и Петя Готовцев подружились, когда Петя к нам приехал из Ростова. Они вместе стали учить немецкий язык, но вскоре занятия пришлось прервать – Петя поступил мальчиком в винный погреб в Царском селе. Петина карьера виноторговца не задалась. Уезжая домой в Ростов, он рассказал Леше, что его хозяин доливал в бутылки воду, а Петя, увидев это, кому-то сказал. Получился скандал, и хозяин Петю выгнал. Позже он в Ростове стал писцом, а в революцию стал уже судьей.

А младший Готовцев, тоже Алексей, позже приехал к тетке в Питер поступать в юнкерское училище. Пока он не поступил, жил у нас, на Крестовском. В училище он поступил, окончил его фельдфебелем, и впоследствии сделал военную карьеру, дослужившись до генерал-лейтенанта. Преподавал в Академии Генерального штаба, куда попал не без помощи Фрунзе. Когда мы были у них в гостях в Ростове, мне показалось, что Готовцевы – отец и мать, часто ругались. Мать и на будущего генерала, когда тот бежал купаться, кричала:

– Если потонешь – домой лучше не приходи!

В Питере две сестры – Епистимия и Екатерина Петровы встретились только тогда, когда их сыновья, два Алексея и Михаил уже носили военную форму своих училищ. Глядя на них, Епистимия говорила сестре:

– Мы теперь с тобой барыни! Смотри, какие у нас сыновья!

Екатерина Петровна была уже давно питерская, да и поумнее сестры – она знала свое место в обществе. Так что её слова восприняла со скрытой усмешкой.

Алексей Готовцев в юнкерском училище приобрел некоторые нехорошие черты характера. Прививались они всем укладом службы. Как-то Екатерина Петровна пошла к его начальству, хлопотать об отпуске племянника домой, в Ростов. Там ей сказали:

– Нечего ему делать дома, у крестьянки и рабочего. Они испортят нам все его воспитание.

Училищное воспитание потом сказалось – став генералом, он прервал родство со всеми. В революцию, будучи на Кавказском фронте, перед бегством в Турцию, продал мебель Алексея Громова, когда Лешина жена, уезжая на фронт к мужу, доверила ему ее хранить. Позже, уже вернувшись в Россию, обещал все купить, но, став генералом, предпочел забыть об этом. До нас доходили слухи и о других неблаговидных его поступках.

В 1896 году мы переехали на Крестовский остров, который в то время принадлежал князю Белосельскому-Белозерскому. Очевидно, дела у этого князя пришли в упадок, и ему понадобились деньги. Управляющим у него в то время был англичанин Брей. Этот Брей предложил князю разделить остров на участки, и часть участков, прилегающих к Петербургской стороне острова, продать или сдавать в аренду. Такое предприятие должно было обеспечить приток денег на длительное время.

В то время западная часть острова была почти безлюдна. Она вся поросла лесом и ее пересекала единственная улица, шедшая от дворца князя. Она делила остров на две части и называлась Белосельским проспектом. Справа от моста, по берегу Невки находилась деревня Крестовка, где жили рыбаки и рабочие с Петербургской стороны. За деревней, до самого взморья, рос густой смешанный лес, и лишь недалеко от залива этот лес пересекала речушка Крестовка шириной метров 25-30, с чистой прозрачной водой. А по левую сторону от Елагина моста лежала та часть острова, которую князь решил делить и продавать. От Елагина моста влево шел Константиновский проспект. Он упирался в Петербургскую улицу, которая делая дугу, вела на Крестовский мост и далее – на Петербургскую сторону, на Зеленину улицу. Эти две улицы – Константиновский проспект и Петербургская улица – образовывали основную магистраль Крестовского острова, по которой с Петербургской стороны ходила конка. Другим своим концом Константиновский проспект упирался в Малую Невку, и здесь – на левой его стороне, находился кафешантанный театр. (Все это находилось у моста, ведущего сейчас в ЦПКиО)

Если идти с Петербургской (После начала войны 1914 года все названия «Петербургский», как и сам город, по указу Николая II, были заменены на более русско-звучные «Петроградский») по Константиновскому проспекту, метрах в 200-250 от его начала у Крестовского моста, на правой стороне, мама, скопив нужную сумму, взяла в аренду участок.

Мое детство на Крестовском острове было счастливейшей порой!