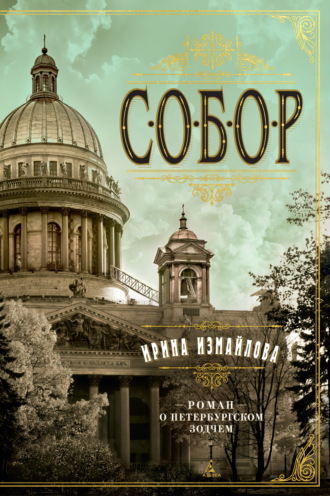

Ирина Измайлова

Собор. Роман о петербургском зодчем

III

Что было потом? Что же было потом? Омерзительный запах пороха, грохот, лязг сабель и взвизгивание пуль. Пушечный выстрел, неожиданно грянувший из-за реки… И второй, последний…

Огюст очнулся, когда было уже за полдень…

Открыл глаза, и огненный меч тут же пронзил их, и мозг запылал от нечеловеческой боли…

Сквозь густо-красный туман проступили очертания поляны, речной берег, узкая полоска блестящей на солнце воды… Вокруг – трупы людей и лошадей, мелькание черных теней – это вороны слетались к богатой добыче.

Юноша хотел приподняться и не смог, не сумел оторвать налитый свинцом затылок от земли. Но не только голова его была наполнена болью, боль поднималась снизу, от правого бедра, проникала в живот, вызывая судороги и приступ тошноты, затем пронзала грудь.

«Умираю!» – подумал Огюст, и его охватил ужас.

Он заставил себя напрячься, прогнать дурноту и хотя бы чуть-чуть привстать, чтобы ощупать рукою голову и бедро. Он нашел раны, ощутил, как они кровоточат – кровь потекла по его пальцам, наполняя рукав мундира…

Как ему удалось перевязать платком голову, он потом не мог вспомнить. До бедра он не дотянулся обеими руками – было слишком больно приподыматься, и он каждый раз терял сознание. Пришлось просто прижать к ране обрывок рубашки и придавить сверху найденным рядом камнем. Это, конечно, не остановило кровотечения.

И все-таки настоящие муки ада были впереди. Он умирал от жажды, и вода была от него в пятнадцати шагах, но он не мог подползти к ней – ему даже не удалось со спины перевернуться на живот. А солнце поднялось еще выше, стало палить еще страшнее. Сержант задыхался, ему стало казаться, что тело его наполняет жидкий огонь.

Потом он вспомнил вдруг, вернее, даже не вспомнил, а увидел двухэтажный домик в Шайо, сползавшую вниз с холма дорогу, а внизу – Париж, которым он любовался из окна домика, когда был маленьким… Увидел свою тетушку Жозефину с вышиванием на коленях, милую Жозефину, поправляющую очки, ее быстрые ласковые пальцы с иглой, мелькающей подобно маленькой молнии, и ворох цветных ниток на старом мраморном столике… В комнатке Жозефины горели две свечи в серебряном подсвечнике – одном из последних сокровищ рода Рикаров, в графине синего стекла мерцало вино (тетя Жозефина иногда выпивала на ночь глоток, но делала это редко, и графин неделями оставался наполнен на две трети, потом на одну треть и пустел не скоро). Постукивая тростью, в маленькую комнатку часто заходил дядюшка Роже, грозный Роже Рикар, сухой и подчеркнуто надменный, и если заставал у тети маленького Огюста, и если время было после девяти вечера, беспощадно выгонял его, отправляя спать, и если Огюст робко сопротивлялся, мог дать и затрещину. Мальчик не позволял себе заплакать в комнате, только на лестнице, но в свою комнату он входил с сухими глазами, чтобы ничего не заметила мать… Она боялась Роже и никогда не бранилась с ним, но за сына могла бы вступиться, а Огюсту не хотелось, чтобы они ссорились, его мать и брат его отца. Да и подзатыльники дядюшки Роже были не слишком сильны, только жаль бывало в таких случаях сказки, которую не успевала досказать Жозефина, а на другой день она, как правило, безнадежно забывала начатое…

Опять ничего не было, только боль и ужас. Он сознавал, что никто ему не поможет – гусары сочли его мертвым, уехали, бросив его здесь вместе с убитыми. И едва ли они скоро вернутся, если вернутся вообще. От этой мысли он потерял власть над собой и малодушно заплакал. И тут рука его, судорожно ползая по мундиру, нашарила на левом боку пистолет…

Мелькнула страшная и соблазнительная мысль: «Один только миг, одно, правда нелегкое, усилие, и пытка прекратится…» И тут же другая мысль: «Какой грех! Как можно даже думать?.. И я не хочу, не хочу!»

Его пальцы разжались. Он отдернул руку от полированной деревянной рукоятки. Снова повернул голову, в отчаянии посмотрел на сверкающую множеством искр реку.

Ему показалось в это время, что в сознании произошло некое раздвоение, будто кто-то из глубины его существа заговорил с ним. Потом даже показалось, что он слышит какой-то голос, но только исходящий не извне, а из его души. Впрочем, он когда-то слышал, что с тяжелобольными и умирающими такое случается…

Этот внутренний голос говорил сначала тихо и невнятно, потом вдруг стал слышнее и зазвучал повелительно.

– Ты не должен слабеть! – твердил голос. – Слышишь, ты не должен слабеть, или ты умрешь! А умереть тебе нельзя…

– Я и сам не хочу! – прошептал он, будто поверив, что кто-то с ним разговаривает. – Но как быть? Кажется, все кончено…

– Нет, тебе нельзя умирать! – упрямо повторил голос. – Ты же хочешь стать архитектором. А разве ты станешь им, если сейчас умрешь? Ты тогда никем уже не станешь, разве это тебе не ясно?

– Послушай… – Раненый закрыл глаза, думая, что тогда и увидит незримого собеседника, но перед его закрытыми глазами плясали только разноцветные пятна. – Послушай… Может, ты сам дьявол? К чему ты меня искушаешь?.. Спаси меня, если это в твоей власти! А самому мне не спастись!

Голос вроде бы умолк, вроде бы все кончилось.

Сознание раненого тут же заволокло туманом. Он уже не видел ничего из того, что было вокруг, но увидел совсем иную картину. Перед ним снова оказалась река, но такая широкая и могучая, какой он никогда прежде не видел. Серебряно-холодная, ровная, как морской залив в тихую погоду, она лилась, переливалась, текла в первобытной, дикой красоте, к будущей бесспорной и юной силе.

Огюст увидел всадника, осадившего коня резко и круто, прямо на берегу. Конь высоко занес передние копыта, а всадник, запрокинув гордую голову, обвитую лавровым венком победителя, бесстрашно вперил взгляд во что-то далекое, а правая его рука простерлась к этому далекому, направляя туда бег коня, но левая рука еще покоилась на поводьях, медля давать коню простор для бега…

За всадником, перед Огюстом, над ним, встал собор дивной, торжествующей красоты. Пятиглавый, осененный полыхающим золотом куполов, он был одновременно громаден и легок, словно не стоял, а парил над землею. Геометрическая точность и строгость его линий сочетались со странной неправильностью пропорций, но в этой неправильности было дерзновенное совершенство, какое выступает в чистом блеске кристалла, отшлифованного самою природой, находящей и в асимметрии гениально простую красоту.

И все исчезло. Вернулась реальность. Отчаянно палило послеполуденное итальянское солнце, воздух застыл густым настоем, смешавшим запахи цветов, крови, солнца…

– Господи всемилостивый, сжалься надо мною! – прошептал Огюст, пытаясь облизать опухшие губы и чувствуя, что язык его сух и горяч. – Что же это такое?! Я не хочу! Если бы хоть кто-нибудь пришел на помощь!.. Может быть, еще не поздно… Кто-то говорил, что я не умру!.. Ангел? Да есть ли они? Элиза! Маленькая Элиза… Ты обещала молиться… Вспомни же обо мне сейчас, помолись за меня, спаси меня своей наивной детской молитвой, потому что больше никто меня не спасет!

Он попытался и сам прочитать молитву, но не смог, мысли путались, слова молитв все вылетели из головы…

Прошло еще некоторое время, солнце стало склоняться к вечеру, но жар не спадал, а как будто еще усилился. Но Огюст не хотел захода солнца, он понимал, что вместе с закатом угаснет и его жизнь. Несколько раз сознание его покидало, но страх умереть в беспамятстве заставлял его каждый раз очнуться.

Во время одного из таких обмороков ему померещился стук копыт. Он очнулся и напряг слух. Да, как будто лошадь… Что делать? Крикнуть? А если это возвращается за брошенным оружием кто-то из повстанцев? Добьет? О, пускай добивает, что уж там… А может быть, пожалеет? Пустая надежда! Но возможно, это свой… Надо крикнуть. А как? В груди нет воздуха, во рту, как в печи, все горит.

Сознание раненого снова стало мутиться. И тут в стороне, но очень близко, разбивая беспамятство и боль, прозвенел голос:

– Анри!

И снова, еще ближе, отчаянно и горестно:

– Анри!

Он широко открыл глаза и рывком приподнял голову. Шагах в двадцати от него, гарцуя и испуганно фыркая от запаха крови, топталась рыжая худая лошадь. На ней, без седла, верхом, как мужчина, левой рукой сжав поводья, а правой прикрывая от солнца глаза, сидела Лизетта…

– Я здесь! – не крикнул, а прошептал Огюст, и голова его снова упала.

Но Элиза услышала этот короткий слабый стон. Она вскрикнула, резко послала лошадь вперед, затем стремительно осадила и не соскочила, а слетела с лошади и метнулась к лежащему, заливаясь слезами, хрипло твердя:

– Жив, жив, я это знала, я же знала!..

Она потом рассказала ему, как его нашла. Отступившие гусары вернулись в покинутый утром городок, чтобы там сделать передышку и затем, следующим утром, двинуться назад, в Неаполь. В дом виноторговца они вступили угрюмые и злые, так что хозяин и его семья попрятались по углам, спасаясь от их ярости, видя, что они потерпели поражение. И только Лизетта бросилась навстречу солдатам, еще вчера обижавшим ее, и стала их спрашивать: «А где же мсье Анри?» Никто сразу не понял, о ком она говорит, никто не знал, что Огюста Рикара зовут еще и Анри. Наконец кто-то догадался и ответил девочке, что сержант Рикар убит, что несколько человек видели, как он свалился с седла мертвым, и что ей следует помолиться о его душе…

– Нет, – коротко и твердо сказала тогда Элиза и метнулась в глубину двора, к конюшне, а минуту спустя ее отец, уже выскочив на середину узенькой улочки, в рубашке и полосатых чулках с синими подвязками, орал на весь городишко, позабыв о солдатах, которые в это время вовсю над ним гоготали.

– Эй, Лизетта, чертова девка, вернись! – вопил он. – Вернись, куда ты?! Шею свернешь, а то на бандитов нарвешься!!! Что соседи станут говорить о нас, дура ты этакая!!! Вернись, отдай мою лошадь!!!

Больше она ничего не расслышала, да и не слушала. Перед тем гусары рассказали ей, где произошел бой, она знала туда дорогу… И вот приехала.

Но рассказала она все это позже. А сначала набрала воды в чью-то потерянную флягу, напоила раненого, потом еще принесла воды, промыла его раны, перевязала их, разорвав на полосы свою нижнюю юбочку.

– Я сейчас приведу сюда лошадь, – торопливо говорила она, – заставлю ее встать на колени, она меня слушается, вы не думайте… А потом я вас подниму ей на спину, только придется потерпеть… вы сидя не удержитесь, я вас уложу поперек седла и голову вам буду поддерживать. И довезу вас. Пускай и ночью… Я помню дорогу, найду и в темноте.

Но стало смеркаться, в потемневших зарослях, на том берегу реки, послышался унылый волчий вой, и худая лошадка, дико заржав, рванулась, вырвала из земли пенек, к которому ее наспех привязала девочка, и умчалась прочь.

Раненый сержант и его маленькая спасительница остались вдвоем среди мертвых.

Ночь он помнил очень смутно.

У него, слава Богу, нашлось огниво, и Элиза, покуда не стемнело совсем, набрала сучьев и развела костер. Пламя очертило на земле магический оранжевый круг, в котором они оказались заперты, отгорожены от призраков ночи…

В эту ночь не пели цикады, не ластился ароматный ветерок. Из темноты слышались визг и тявканье лисиц, рычание волков, дравшихся над трупами, унылое уханье сов. Тусклые тени мелькали на грани тьмы и света, растворялись во тьме, и оттуда порой вспыхивали голодные глаза, и какая-то ночная тварь поднимала вой, учуяв свежую кровь.

– Тени Тартара вышли на поверхность, – прошептал Огюст, всматриваясь и вновь от боли закрывая глаза. – Ламии и эмпусы[2] рыщут во тьме в поисках жертв.

– О чем вы, Анри? – дрожащим голосом спросила его Элиза. – Кто такие Тартары, ламии и эти… эм-пу-сы?

Он сумел улыбнуться, не открывая глаз.

– Я потом расскажу… это то ли сказка, то ли правда… Ну да… У эмпусы женское тело и ослиные ноги. И злые кровожадные глаза… Но ты не бойся! Не бойся, они не прикоснутся к нам: рядом со мной лежит пистолет, и у меня еще хватит сил спустить курок. Да и нет теперь никаких эмпус и ламий: они давно передохли в своем Тартаре, а это просто лисы тявкают у реки…

– И волки! – Элиза сунула в костер еще несколько веток, и Огюст, открыв глаза, увидел в пляшущем свете ее бледное напряженное личико. – Анри, вы как? Вам очень больно?

– Не очень, – солгал он, но снова улыбнуться уже не сумел. – Если бы ты не прижгла рану, было бы хуже…

Он и сам не понимал, как у нее хватило на это отваги. Когда он ей сказал, что от заражения его может спасти только каленое железо, она вскрикнула и так задрожала, что платок упал с ее головы. Но потом опять взглянула на его бедро (саблей она распорола сбоку его шаровары, и стало видно, что рана воспалилась), и сомнения ее исчезли. Она сунула в костер его саблю, дождалась, пока сталь нальется и засветится багровым огнем, затем, как он ей велел, уселась ему на ноги, придавив их к земле, и, задыхаясь, прижала к ране раскаленную сталь. Раненый перед этим заткнул себе рот кулаком, и его страшный мучительный стон вырвался из груди лишь глухим хрипением.

За ночь он много раз терял сознание. Приходя в себя, старался успокоить и даже развеселить девочку, рассказывал ей что-нибудь интересное, отвлекал ее от снующих вокруг ночных кошмаров. При всей своей беспомощности, он чувствовал себя рядом с Лизеттой мужчиной, ее защитником, и ему было стыдно показывать ей свой страх и слабость.

Потом он опять, кажется, бредил, а очнувшись, вдруг вспомнил о своем видении, о храме на берегу странной стремительной реки, и решил рассказать о нем Элизе.

– Теперь я не помню, какой он, – шептал Огюст, все так же крепко держа девочку за руку. – Помню только блеск куполов, гранит и светлый мрамор… Ах, если бы ты знала, сколько в этом величия и красоты! Если я выживу, я научусь строить и снова вспомню этот образ, сделаю рисунки, потом чертежи и выстрою его! Понимаешь, а? Еще не знаю, в честь какого святого я его воздвигну, этого мы, архитекторы, не выбираем, строим, что велят… но только посвящен он будет еще и тебе, Лизетта!

– Правда? – Щеки девочки вдруг загорелись, она как-то сразу засветилась, и дрожащее пламя костра так и запрыгало в ее зрачках. – Мне?

– Тебе. Ведь ты же меня спасла. А я должен быть архитектором.

– Вы будете! – воскликнула Элиза, зажмуриваясь, будто что-то увидала перед собой. – Вы построите свой храм, я это знаю точно, Анри! Ах, какой он будет красивый!.. Я его как будто бы вижу…

Он говорил ей еще что-то до утра, но что? Иногда слова его опять делались бредом, но он уже не метался в горячке, у него откуда-то явились силы, он поверил, что будет жить.

Солдаты приехали за ним в полдень: Элиза догнала их уже на дороге, ведущей в Неаполь.

Он запомнил серьезные лица своих гусар, взгляды, исполненные огромного уважения, которые солдаты обращали на Лизетту.

Когда из городка прислали телегу и солдаты осторожно подняли на нее сержанта, он посмотрел вверх, увидел над собою качающиеся ветви какого-то куста с огненно-красными цветами, сорвал один цветок и протянул его стоящей возле телеги Элизе.

– Мадемуазель! – Голос его был слаб и срывался, но он опять сумел улыбнуться. – Мадемуазель, вы спасли мне жизнь… Клянусь вам, я никогда не забуду этого, и я обязательно разыщу вас, разумеется, если выживу… Прощайте же и, если можно, позвольте мне поцеловать вашу руку…

– Не надо руку! – сказала она.

И с решимостью, какая иногда появляется в душе ребенка, вдруг склонилась к нему и поцеловала его в лоб, пониже окровавленной повязки, прямо в тонкий надлом брови.

– До свидания, Анри!

– Ишь ты! – воскликнул один из гусар, но, взглянув в лицо девочке, осекся.

Минуту спустя телега тронулась и в тот же вечер догнала обоз с другими ранеными, которых везли в Неаполь после столь неудачной вылазки против повстанцев.

IV

Лишь спустя три месяца, в середине октября, Огюст покинул госпиталь. Доктор Готье сказал ему, что головные боли, наверное, скоро пройдут, но с ногой дело обстоит несколько сложнее…

– Ходите побольше, хотя бы по комнате, – сказал Готье. – Ходите побольше, и понемногу нога разработается. Через несколько месяцев станет лучше. Хромать вы, возможно, будете… Но не отчаивайтесь, сержант: после ваших ранений остаться всего лишь хромым – счастье.

И вот с таким напутствием Огюст Рикар отправился в нелегкое путешествие из Неаполя в Париж. Ноша его была невелика: полупустая походная сумка, но передвигаться он мог только с помощью костыля. В почтовых каретах немилосердно трясло – дороги из-за осенних дождей были ужасны, и у раненого начались жестокие приступы лихорадки и головной боли. Однако, несмотря на все мучения, Огюст не сделал по дороге ни одной остановки: во-первых, денег у него было совсем немного, во-вторых, ему смертельно хотелось домой…

К концу дороги он был совершенно разбит. Последнее длинное путешествие от Лиона до Парижа едва не доконало его, во всяком случае, когда попутчики юного сержанта вынесли его из кареты, он был в жестоком жару. Из чувства сострадания пассажиры дилижанса поместили раненого в дешевом трактире, ибо никто не знал, куда и к кому он едет. Трактирщица, с жалостью глядя на покрытое потом лицо юноши, сказала:

– Бедняжка! Совсем ведь мальчик… Не умер бы…

Ночью у Огюста вновь была лихорадка и бред, и добрая трактирщица собиралась утром позвать к нему врача, но на рассвете жар прошел, юноша очнулся и, выпив стакан крепкого шабли, нашел в себе силы встать с постели. Он расплатился с трактирщицей последними грошами, что еще оставались в его кошельке, и отправился в Шайо, до которого было, по счастью, недалеко от трактира. Правда, подняться на холм ему оказалось не под силу, и его подвез на своей телеге ехавший с рынка мельник, давний его знакомый.

Тетушка Жозефина, увидев своего племянника с костылем, исхудавшего и смертельно бледного, подняла крик и едва не упала в обморок, но потом, уразумев наконец, что Огюсту нужны не изъявления чувств, а плотный обед и горячая ванна, принялась за ним ухаживать, и первый день его под родным кровом оказался безмятежно счастливым. Вечером пришли тетушка Лаура с дядюшкой Бернаром; они тоже принялись охать и ахать и потребовали от племянника военных рассказов, но Жозефина заслонила его грудью и сказала, что мальчику сейчас необходимы отдых и сон, а не досужая болтовня.

Однако утром следующего дня явился дядюшка Роже, и безоблачное настроение Огюста сразу было омрачено.

Старый адвокат был человеком решительным и после первых же объятий сразу приступил к делу.

– Раз ты отвоевался, племянник, – заявил он, – так надо тебе теперь по-настоящему устраиваться в жизни. Твое увлечение «домиками» мне никогда не нравилось, но теперь ты и сам понимаешь, что с ним надо покончить. Война идет уже черт знает сколько времени, когда она закончится, неизвестно, и Франция уже разорена настолько, что ей в ближайшее время будет не отдышаться. Строить будут очень мало… Так что оставь наконец свою архитектурную школу, то есть просто не возвращайся туда. Я уже договорился с добрым моим знакомым мсье Руссе, у которого, слава Богу, своя вполне процветающая нотариальная контора, чтобы он тебя взял к себе, пока что письмоводителем. Но у тебя неплохо работает голова, думаю, года через три-четыре ты сможешь стать помощником старика Руссе, подучишься и вскоре сам будешь нотариусом либо судьей. Пора наконец показать, что мы, Рикары, род дворянский и наши наследники чем попало не занимаются… Самое почетное в наше время ремесло – юриспруденция!

В этом убеждении дядюшка Роже был непоколебим, и никакие доводы племянника не могли его разубедить. Он мечтал видеть Огюста именно своим наследником. Поняв, что спорить бесполезно, Огюст просто заявил дяде, что ни к какому мсье Руссе не пойдет, а, полечившись месяц-другой, продолжит свои занятия в архитектурной школе.

– Что там будет потом, мы еще увидим, дядя, – резонно заметил он. – А из меня выйдет такой же нотариус, какой из осла исповедник.

Мсье Рикар-старший рассердился и вспылил. Дело дошло до ссоры, в разгар которой Роже, как всегда совершенно перестав себя сдерживать, обругал племянника упрямым остолопом и непрактичным фантазером, а затем, вскипев, закричал:

– Если ты не желаешь уважать моей воли, мальчишка, то и ступай вон из моего дома!

Огюст, у которого гордости было не меньше, чем у всех Рикаров, вместе взятых, подавил свою ярость и ответил надменно:

– Мсье, этот дом не только ваш. Вместе с вами им владели мой отец и моя мать, а мой отец, смею вам напомнить, был вашим старшим братом… Но ваш приказ для меня закон. Только имейте в виду: мне уже не пятнадцать лет, и я не позволю, как то было однажды, прогнать меня, а потом великодушно простить и позвать обратно. Я ухожу совсем и больше сюда не вернусь!

И он действительно ушел, несмотря на свою слабость, несмотря на слезы и уговоры бедной Жозефины, уверявшей его, что гнев дяди мигом пройдет, и он сам будет очень жалеть о ссоре, и его удастся легко убедить, что племянник прав и волен учиться там, где ему нравится. В душе Огюста вдруг поднялась истинная буря, ему припомнились все многочисленные обиды, нанесенные за много лет ему и его матери, и он сознательно первым пошел на этот разрыв: Жозефине удалось только уговорить его (и без особого труда, потому что он был совершенно нищ) взять у нее в долг пятьдесят франков в шелковом стареньком кошельке, и с этим кошельком, со своим костылем и со своей решимостью он бесстрашно переступил порог родного дома.

В тот же день он снял себе комнату на правом берегу Сены, на втором этаже маленького двухэтажного дома, крытого красной черепицей. По этой высокой черепичной крыше зачем-то тянулась наискосок узенькая лестница, огибающая конек и спускающаяся по длинному скату к более плоской крыше пристройки. Лестница была сооружена из той же черепицы, только изготовленной и уложенной не так, как обыкновенная, и сразу заметить ее было нелегко. Огюст, разглядывая дом, долго ломал себе голову над тем, кому и зачем понадобилась эта совершенно нелепая лестница на крыше, потом решил, что надо снять комнату в доме, а потом можно будет додуматься, для чего сие украшение.

Хозяева домика – семейство почтенного кожевника – занимали нижний этаж, а верхние три комнаты сдавались, но получилось так, что как раз в это время в двух соседних комнатах никто не жил, и юный сержант Рикар оказался единственным постояльцем семьи Леду…

Здесь и отыскал его на третий день Антуан Модюи, лучший его друг.

– Ну от тебя не знаешь, чего и ожидать! – возопил он, врываясь в комнату и заключая Огюста в объятия. – Твое письмо, от которого у меня волосы встали дыбом… потом известие, что ты вот-вот будешь в Париже, потом я прихожу к тебе в дом и узнаю, что ты передрался со стариком Роже и сбежал… И вот ты оказываешься в этом курятнике с дурацкой крышей…

– Ты на крышу обратил внимание? – с живостью спросил друга Огюст, горячо отвечая на его объятия. – Как ты думаешь, для чего там лестница?

– Что для чего? – не понял Антуан. – Ах, лестница! Мало ли какому олуху понадобилось прилепить ее к крыше просто для украшения?

– Но это же определенно дом буржуа, – возразил Огюст. – Середина прошлого века… Они просто для украшения ничего не делали: этот народ деньги считает.

– Тьфу ты, да ты и вправду помешался, твой дядя прав! – вскричал Модюи. – О чем ты думаешь? Думай, что тебе теперь делать, ведь ты, кажется, надолго прирос к месту… Бог знает, на кого ты сейчас похож!

– Я знаю, Антуан. – Юноша усмехнулся. – Но это не так важно. Ходить я уже скоро смогу получше. Отдохну неделю и опять начну учиться. А не то совсем от тебя отстану. Мало того что ты тремя годами меня старше и учишься уже давно, так вот еще и война мне насолила… А ты бы, может быть, приискал мне какой-нибудь заказ, а? Любой, хоть на рисунки для модного журнала. Мне совершенно не на что жить, а занимать бесконечно у Жозефины просто стыдно.

– Заказов я тебе поищу, – пообещал, подумав, Модюи. – Я бы и в долг тебе дал, но, понимаешь, пришлось во второй раз откупаться от военной службы, и на это ушло пять тысяч франков… Мой отец вне себя от злости, и я не могу сейчас просить у него денег.

– Понимаю, – кивнул, улыбнувшись, Огюст. – Помоги с заказами, и довольно. И не будем огорчаться из-за пустяков…

Они весело распили принесенное Антуаном вино и провели вечер, обсуждая будущее, учебу, возможные успехи. Как в самой ранней юности, оба великолепно понимали друг друга.

Второе появление Модюи оказалось неожиданным и невероятно бурным.

Это случилось через четыре дня, в воскресенье. Леду с утра отправились всем семейством к родне, и Огюст остался во всем доме один. Проглотив завтрак (весьма легкий, ибо от тетушкиных денег оставалось чуть больше половины, а работы пока что не было никакой), он взялся за свои книги, которые ему прислала из Шайо добрая Жозефина.

Около полудня снизу донесся дикий стук в дверь, и, выглянув в окно, юноша увидел под дверью Антуана, но в таком виде, в каком тот, наверное, еще ни разу в жизни не бывал… Он был без сюртука, в рубашке и съехавшем на одно плечо плаще, забрызганном грязью, волосы на его непокрытой голове были всклокочены, он шатался; вцепившись одной рукой в перила крыльца, другой рукой отчаянно колотил по двери.

– Антуан, ты что?! – крикнул в окно Рикар.

Молодой человек вскинул голову, и лицо его привело Огюста в ужас. Всегда такое красивое, тонкое, смуглое, оно было перекошено гримасой безумного страха и бледно как простыня. Над правым виском виднелась алая ссадина, кровь текла по щеке, капала с подбородка на воротник рубашки.

– Огюст, открой! Открой, ради Бога! – прохрипел он, увидев в окне своего друга. – Скорее открой или я погиб!

В его осипшем голосе было такое отчаяние, что Огюст, позабыв про свою больную ногу, живо вскочил и кинулся вниз. Потом он и сам не мог сообразить, каким образом сумел без костыля пересечь комнату, пробежать верхний коридор и одолеть два пролета лестницы. Он опомнился уже внизу, отпирая засов и чувствуя, что от невыносимой боли в бедре сию минуту упадет замертво.

Но оказалось, что падать в обморок нельзя, ибо влетевший в просторный коридор Антуан сам без сил свалился на соломенную циновку, простонав еле слышное:

– Запри!

Пришлось запереть дверь и задвинуть второй засов. Затем Огюст опустился на табурет и, подавив головокружение, спросил сквозь полусжатые зубы:

– Кой бес за тобой гонится, Антуан?

Молодой человек привстал и затравленным взглядом уставился на дверь. На его лице смешались пот, кровь, слезы и грязь.

– За мной гонится полиция! – прошептал он. – Ты… Кто-нибудь еще есть в доме?

– Нет, я один. Но почему?.. Но за что?

– Меня кто-то оклеветал! – воскликнул Модюи, вскакивая и кидаясь к двери, чтобы проверить прочность засовов. – Понимаешь, я насолил тут одному мерзавцу, верно, это он… Помнишь, четыре года назад мне пришлось по делам покойного кузена Мишеля побывать у генерала Пишегрю? Через год после того Пишегрю был арестован![3] Помнишь? Теперь нашлись какие-то бумаги… о заговоре… И кто-то донес в префектуру, что это я возил их генералу! Нас с отцом едва успели предупредить… Они ломились в дверь, когда я выскочил из окна… Они преследуют меня по пятам… деваться мне некуда! Ты не выгонишь меня, Огюст?

– Ты с ума сошел! – Рикар, морщась, растирал больную ногу. – Но послушай, ведь твой отец – друг префекта. Или нет?

– Да! – подтвердил Антуан. – Но префекта сейчас нет в Париже! На то и был расчет! Через две недели он вернется, и отец все уладит, но, если сейчас они меня сцапают, я за неделю буду отправлен на тот свет… Помощник префекта туп, как ослиная задница! Господи помилуй, я не хочу на гильотину!

Огюст содрогнулся:

– Ты думаешь… даже так? Но не без суда же! А ведь ты невиновен!

Модюи глянул на него и вдруг истерически расхохотался:

– А! Суд! Невиновен… Да-да! А Пишегрю, по-твоему, был виновен? Однако его не судили, а просто удавили в тюрьме! А герцог Энгиенский?[4] Генерал и герцог! А я кто? Букашка, с которой не станут и возиться! Может, меня и до тюрьмы не доведут, а пристрелят по дороге! Они же… О, что это?! Ты слышишь?!

С улицы отчетливо донесся приближающийся конский топот. Антуан побледнел еще сильнее и вдруг кинулся на колени перед своим другом.

– Огюст, не открывай им, заклинаю тебя! – задыхаясь, шептал он. – Вспомни, что сам недавно погибал, не дай им убить меня! Именем Божьим, душою твоих отца и матери, умоляю, не открывай!

– Встань, черт возьми! – закричал Рикар, вскакивая с табурета. – Встань, не будь девицей! Помоги мне подняться в мою комнату, оттуда видна вся улица. Ну! Скорее – они уже здесь.

Действительно, едва молодые люди вошли в комнату, снизу раздался резкий повелительный стук, и низкий мужской голос прокричал:

– Отворите!

– Почему они сразу стучат в этот дом? – хрипло прошептал Антуан.

– Потому что он крайний, – ответил Огюст и, подхватив свой костыль, подошел к окну.

Перед дверью домика он увидел пятерых спешившихся жандармов и какого-то человечка в поношенной одежде, который вертелся вокруг них и стрекотал:

– Я слышал, господа, слышал, я живу напротив… Он точно стучался в этот дом!

«Так! – подумал Рикар, ощутив в горле что-то холодное и липкое. – Кажется, скверно…»

– Конец! – как эхо его мыслей простонал сзади Антуан.

– Не торчи у окна! – прошептал ему Огюст. – С твоим-то ростом! К стене встань…

И, возвысив голос, крикнул в окно:

– Вам что тут надо? Хозяев нет!

– Откройте нам, мсье! – прокричал, задрав голову, жандармский офицер.

– На кой черт я буду вам открывать? И кто вы такие?

Говоря это, Огюст выдвинул свободной рукой ящик стола, вытащил оттуда коробку и раскрыл ее.

В коробке лежали его пистолеты – подарок полковника Шенье. Оба пистолета были заряжены.

– Мы – государственная полиция! – прокричал снизу жандармский офицер. – Именем закона! В вашем доме государственный преступник!

– Помилуй Бог, сколько всего государственного! – вскричал юноша. – Не пугайте меня, мсье. Этот дом не мой, я сейчас в нем один и даю честное слово, я не преступник.

– Это еще надо доказать! – Офицер свирепо усмехнулся. – Но вы нас не интересуете, молокосос! У нас есть свидетель, который видел, что к вам вошел опасный заговорщик.

– Нет, я не видел, но я слышал, я слышал! – запищал человечек.

– А может, ему приснилось! – насмешливо крикнул Рикар. – А может, этот преступник как раз в его собственном доме…

Внизу произошло замешательство, человечек что-то тараторил, жандармы что-то у него спрашивали.

– Огюст, что же делать? – одними губами спросил Антуан, прижавшийся к стене возле самого окна. – Как мне теперь выйти?

– Никак, – прошептал в ответ Огюст. – Окна все на одну сторону, даже если вломиться в соседние комнаты. Хотя… Хотя погоди…