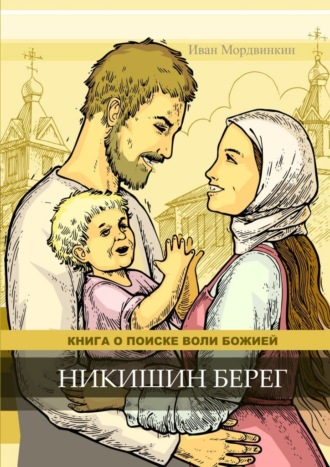

Иван Александрович Мордвинкин

Никишин берег

Художник обложки Иван Александрович Модвинкин

© Иван Мордвинкин, 2024

ISBN 978-5-0062-2568-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Добрыми делами

1786г.

Едва пробилась у Никифора Афанасьевича борода, а он уже приступил к служению в небольшой церквушке святителя Спиридона, что в Малой Смирновке N-ского уезда.

Прихожане приняли нового причетника с теплотой, подметив его беззлобивый, но по-взрослому настойчивый и твердый нрав. Не остались без внимания и его доброделания, за которые Никифор взялся всерьез, щедро совершая их, если являлась такая нужда, или по потребности сердца, если нужды не значилось.

Односельчане приняли в привычку осыпать парня похвалами, чем жестоко ему докучали, а иногда и сердили. Это приводило старушек в удивление.

Впрочем, в тесноте деревеньки, сжатой обступающими ее полями, Никифору не дышалось, и он приобрел скромную, но крепенькую избушку на привольном берегу озера Круглого, что в пешей близости от Смирновки. Безлюдная береговая полоса радовала его своей живописностью, тихостью и уловистой рыбалкой. А потому сразу и навек прирос он к этому берегу.

Устроился новый хозяин серьезно и уже следующим летом заложил основание для большой и просторной избы, дабы не ютиться в тесноте, когда семейство ожидаемо и обязательно разрастется. И правда, вскоре после новоселья, Аришенька – молоденькая супруга его, родила ему сына, крещенного в местной церковке именем Федор.

Никифор радовался первенцу безмерно, а как тот чуть подрос, шагу без мальчика не ступал, таскал его за собою в церковь, в поле и на свою неизменную рыбалку. А уж если отцу приходилось куда отлучиться самому, то малыш цеплялся неотрывным хвостиком или кидался в те цепкие детские объятия, которые не разомкнуть без громких слез. И юная Аришенька сама обливалась слезами, полагая страдания мальца непереносимыми.

Но мало-помалу подобные сладковатые слезы выветрились истинными несчастьями: все последующие, рождаемые ею дети, умирали, и она рыдала уже слезами настоящего горя, вкус которых обжигает душу неисцелимо. Спасала ее только забота Никифора – ее Никишеньки. В такие времена он окутывал Аришу особой теплотой, бросал все дела и много с нею говорил, рассказывая о разных странах, диковинах и загадочных Божиих премудростях, о которых узнал в своем монастырском детстве. И она утешалась его неотступной близостью и легче переносила горе.

Но сам Никифор с тяжелой болью в душе принимал такие удары, и не сразу смирялся. Поначалу он черствел, становился хмурым и мрачным, подолгу молился, и неделями приходил в себя. Но, восстановив душевные силы, Никиша вновь брался за доброделания, и вновь пускался в дальнейший путь, полный светлых устремлений.

Так провело это доброе семейство одиннадцать лет, в которые Федя был единственным их чадом, окруженным заботой и любовью. Впрочем, родители его, обожженные и отрезвленные несчастьями, сына своего избалованностью не питали, да и сам он к избытку внимания поостыл по природной своей скромности.

К двенадцатому году, когда Никифор уж одолел третий десяток лет, родился у них крепенький малыш, крещенный именем Игнатий.

В радость и благоденствие окунулись эти славные люди, одолевшие страшные годы испытаний и дожившие до утешительной поры.

Домовое хозяйство разрослось, несмотря на безрассудные раздаяния, совершаемые Никифором втайне от Аришеньки, а ею втайне от Никишеньки.

Бывало, раздаст она половину выпеченных в заготовку хлебов без ведома мужа, а он втайне вторую половину, полагая, что хлеб еще есть. А вечером, когда сядут ужинать, и тайное раскроется, рассмеются, развеселятся, станут посреди избы, обнимутся молча за плечи, и смотрят друг на друга озорными и блестящими от счастья глазами, да все хохочут. И Федя промеж них заливается до икоты, а сам и не знает над чем. Ну а ужинают уж так. Без хлеба.

Но милостью Божией и неотступностью да трудолюбием Никифорова семейства изба вскоре с достатком набилась всем нужным убранством, а двор заселился разнообразной, потребной для безбедной жизни животиной.

Но не все им давалось легко, особенно слабеющей здоровьем Аришеньке. Как ни берег ее Никифор, но от работы она не бегала, а сельский труд сплошь тяжелый.

Через четыре года после Игнаши родилась Даша – крепенькая и добрая здоровьем. Но ослабевшей маме, избитой многими мучительными, хотя и неудачными, родами, чудо это далось тяжело, и здоровья ей не хватило. Своей любовью цеплялась она за жизнь еще целую ночь и целый день. Но силы иссякли, и она затихла: лежала уже молча, не двигалась, а только улыбалась глазами, когда Никифор подносил к ней новорожденную малютку. А к вечеру Аришеньки не стало.

Такой разлучной беды Никифор пережить не мог. Он так поник духом, что оставил церковную службу и забросил хозяйство.

И тут, неожиданно для самих себя, вереницею к его двору поплелись калеки, неприкаянные одинокие старухи, многодетные вдовы со своими выводками, да и простые крепкие мужики. Приходили, молча правили хозяйство, кололи дрова, готовили пищу, кормили, ухаживали и убаюкивали. Те самые несчастливцы, которых он опекал и успокаивал все эти годы.

Иные, не в силах помочь, приходили, чтоб просто посидеть рядом с разбитым горем вдовцом, помолчать, тихо и бессловесно поплакать о своем и, дружески похлопав на прощанье по плечу, уйти восвояси.

Месяца через полтора после похорон Никифор неожиданно переменился, вышел в люди – светлый, мирный и преисполненный необъяснимой твердости, будто ему открылась великая истина, непостижимая и могучая.

Он продолжил свой путь теперь уж один, отдаваясь без остатка своему доброделанию, церковному служению, молитве и детишкам.

– Теперь, – говорил он. – Мне тем более все силы полагать к Царствию Небесному. Уж меня и ждут там.

Так прожили они еще с год. Возросший до самостоятельности Федор во всем подражал и помогал отцу, и младших детишек его, своего брата и сестрицу, опекал с великой заботливостью. Что в хозяйстве одному вполне сподручно, делал сам, оставляя отцу больше времени для молитвы, ибо тот ежедневно служил в церкви часы.

– Больше нужно добрых дел, – сетовал иногда Никифор. – Все дела выходят от избытка, и нету в них лепты. А что еще раздать, чтоб не навредить детям, не знаю. Вот и нечем помочь, кроме доброго слова, если кому потребно есть утешение. Да и кроме молитвы, уж она-то всякому в пользу.

И он проводил в церкви дни напролет.

Еще взялся Никифор раздавать рыбу: улов ему всегда давался легко, и рыбой этой он кормил весь околоток, с которого стекалась в его двор обездоленная беднота.

Случилось началом Филипповского поста Никифору Афанасьеву рыбачить по молодому льду в широком разливе реки Сварухи. Излюбленная наледными рыбаками быстринка, которой оканчивался разлив, находилась недалеко от моста к Смирновке со стороны Кривянской слободы. Приключилось здесь несчастье: в сумерках столкнулись на мосту сани. Поговаривали, что некто нарочито наскочил на розвальни Прохора Купца – молодого мужичка из кривянских ремесленников, который ехал не один, а со своей молодой женой.

Сани соскользнули с моста в быстротечную прогалину, и спутанная упряжью лошадь утонула тут же. Глубина в том месте достигала в два роста.

Бросились к промоине мужики, а помочь-то и нечем – течение в узкой протоке до того норовистое, что лед у моста, бывало, и до Крещения не наростал. А если схватывался, то не всплошную, и считался обманчивым.

Никифор тоже кинулся на выручку. Отличался он своеобразной прямотой – коли надо чего, то делал без раздумий и сомнений враз. Такое свойство души выручало его частенько и вызывало уважение у жителей Смирновки. Но и бед наводило довольно.

Сбросил он валенки и тулуп, схватил жердину подлиннее, да пополз к воде. Жердь перекинул через край прогалины, чтобы Прохор с женой по ней выбрались. Те вцепились в спасительное древко, но вылезти уже не могли – толи от тяжести зимней одежды, толи от скованности холодом.

Никифор подобрался вплотную, рванул Прохора за ворот, да потащил на себя, пока не выволок по пояс, а там и вовсе.

С девицею так не выходило – не дотянуться. И как он ее не уговаривал подобраться по шесту к краю, она не двинулась ни на пядь: духу в ней уже не находилось, и она вконец ослабела, потеряла хватку и держаться больше не могла. Ее руки отнялись, и течение овладело окоченевшим, хотя и живым еще, ее телом и повлекло под мост, в смеркающуюся темноту и неподступное для спасения, вовсе голое ото льда место.

– Эх! Николай Угодник, спаси душу утопающую! – выдохнул Никифор свозь сжатые от холода зубы, и бросился в полынью, охапкой поймал бедолажную, подплыл с нею к краю и уцепился за хрупкую кромку. До жердины против течения уже было не добраться, и пришлось подламывать лед в надежде, что дальше от стрежня лед потолще. Наконец, доломался до крепкого «берега», пыхтя и фыркая густым белым паром и слабея, вытолкнул несчастную на лед и отодвинул от края, сколько осилил.

Беда лишь в том, что из-за сумерек и изнурения для себя выхода из полыньи он уже не нашел, и скользнул чуть ниже по течению, ближе к мосту. Здесь он прильнул к тонкому краешку льда и попробовал выбраться, но край подломился, Никифор ушел в воду с головой, а вынырнув, уже двигался бессильно и безрассудно, как пьяный. Попробовал еще, но опять лед хрупнул, а Никифор снова невольно нырнул. В этот раз он всплыл уже вовсе под мостом, выставляя кверху лицо, и выдыхая светлые облачка пара, которые только и виднелись в темноте.

Рыбаки перебросили жердь ближе к Никифору, насколько это можно было сделать, иные попадали на животы, поползли к быстрине с разных сторон, придвигая новые шесты. Все они шумели, разнобойным хором выкрикивая друг другу советы, отчего ни одного слова нельзя было разобрать.

Никифор, гребя от слабости рук под себя, двинулся к стене мостовой опоры, чтобы, если и не выбраться тут же, то хотя бы передохнуть, прилепившись к ней. Голова его погрузилась в воду настолько, что выглядывало уже только лицо.

Добравшись до опоры, он понял, что за обледеневшую каменную кладку не уцепиться, против течения тоже не выйти, а пуститься дальше, за мост некуда – теченье водоворотом свивается там под лед. А главное – тело сковало настолько, что уж давно владел им не Никифор, а жестокая темная вода.

Желая осениться крестным знамением, Никиша неловко ткнул себя собранными перстами правой руки в лоб, в живот, гребнув немного, коснулся правого плеча. А левого – уже не выныривая, ибо силы оставили его тело вовсе.

Слабый последний выдох пара духом вознесся над промоиной, рыбаками, мостом и растворился в темнеющих сумерках.

Так он и окончил свою простую, полную любви и светлых устремлений жизнь. Никифор Афанасьев – простой сельский причетник, любящий муж, заботливый отец и добрый христианин, отдавший свою жизнь добрым делам, Христа и Царствия Его ради совершаемым.

Федя же, когда рассказали ему об отце, не плакал и не стенал, не подавал виду, только побелел весь, да задрожал предательски его подбородок. Но проявился в нем какой-то иной дух, не детский уж вовсе. И с той поры встал он в церкви к отцовскому аналою, где читал Часы ежедневно, да все не находил себе покою:

– Больше, больше нужно творить добрых дел!

Слава Богу!

1814г.

Игнатий, Никифоров сын, был мужиком крепким и при деле, хоть и выросли они с Федором, братом его, без отца. Федор, на десяток лет Игнаши старше, сам отцовскую тропу протаптывал. И для себя, и для брата с сестрой.

Выросли они, на взрослых мужиков по сторонам глядючи и примечая, да и спросом не срамились. А мужики, им-то что? Что знают, расскажут-покажут, молчать не станут. Да и руками не удержатся, подсобят. Ежели кто работы не боится, тому и помочь – благое дело. Всяк-то всякому свой в Смирновке.

Так и поднялись братья, возросли и годами заматерели, и семьями приросли.

Но был и разлад в жизни Игнатия, с каким не мог он управиться уже не первый год.

– Что у вас с Акулиной, Игнаш? – вмешался в его думки Федор, когда братьям случилось остаться одним. Сенокос окончился, они сметали последние копны на телегу и, не влезая сверху из-за шаткости высокого стога, пошли пешком, взяв кобылу под уздцы.

– А что у нас? – попробовал ускользнуть от разговора Игнат. – Тихо-мирно, все ладится.

– Да уж, тихо… Да мирно ли? Такая тишина, что и оглохнуть немудрено, – Федор улыбнулся, но вышло как-то косо и без теплоты. – Сидишь у нас все больше, домой только спать ходишь. А то и на сеновал.

Игнатий не ответил, молча передал Федору узду, отошел на поросшую подорожником обочину и остановился, пропуская телегу вперед, с озабоченным вниманием оглядел огромную, шаткую копну сена, вздрагивающую на кочках, – не упадет ли? Копна держалась прочно и падать не грозилась. Пришлось догонять и возвращаться в изголовье – к Федору, к узде, к фыркающей лошадиной морде и… к разговору.

– Вроде, крепко сидит, – перевел он беседу в другое русло, но Федор вывернул обратно:

– Куда ж ей деться-то? – он глянул на Игнатия, сощурив глаза. – Ты, это… Не думай… Я вижу ведь все… Это я про Акулинку. Не сплетается оно у вас, что ли?

– Да, эт… И не знаю, – решился-таки высказаться Игнатий, раз уж отвертеться не выходило. – Год от году все только хужеет, – он хотел было сказать что-то еще, даже набрал в грудь воздуху, но выдохнул, фыркнув вслед за лошадью, и махнул рукой. – Что говорить? Как есть – так и есть. Будь оно все!

– Это как – «как есть – так и есть»? – Федор чуть наклонил голову, чтоб лучше видеть лицо брата. – Это вроде «слава Богу» или вроде «не слава Богу»?

Игнатий бросил на Федора короткий злой взгляд и уперился под ноги, рассматривая для успокоения высохшие дождевые ручьи, похожие на русла невиданных рек. Но реки не помогали, и он выпалил, уже не сдерживаясь:

– «Слава Богу»? Такое радостное и веселое «Слава Богу»? – и зло улыбнувшись, ответил сам себе: – Нет такого у меня! Есть только… Есть только… Какое тут «Сла-ва Бо-огу»!?

– А-а-а… – с пониманием протянул Федор и задумчиво рассудил. – Хм-м… Это не то-о… «Слава Богу» – оно только настоящее бывает, тогда оно и напоит, и накормит. А «как есть – так и есть», это не то… Это унылое такое. Оно тебе как отрава.

– Ну уж и пущай, – мрачно отрезал Игнатий, и его брови злобно столкнулись на переносице. – Я таких дел не ведаю, мне – как есть – так и есть!

– Хм… – опять промычал Федор, размыслительно сжал губы и через бороду поскоблил пальцем подбородок. – А кто ведает?

– Да, эт… Не знаю я! Ты, вот, может и ведаешь, – он не хотел сердиться и очень старался, да видно глубоко в нем засела заноза, которую старший брат не разглядел вовремя. Взрослые уж мужики, чего тут присматриваться? А оно-то нет, надо бы. – А я человек простой!

Дорога пошла на крутой подъем, Игнат опять остановился, отстал, чтоб проверить сено. Копна так же опасно вздрагивала, стоило телеге наскочить на неровность или камешек, но сидела также ровно и надежно. Что и говорить: опыт у них уже был пребольшой.

Он вернулся к узде и пошел рядом с Федором, отведя взгляд в сторону, чтобы тема разговора не вернулась.

Обочины выветренного взгорка заросли высокими седыми чертополохами, сейчас так сильно похожими на разгневанного Игнатия: такие же злые, колючие, и несчастные. И – кто бы видел? – в середине их украшали чудные, ярко-красные и душистые цветы, нежные и трогательные, как его сердце.

– Та-а-ак… – протянул Федор и погрузился в столь напряженное и мучительное размышление, что Игнатию стало неловко за свою вспыльчивость. А еще за то, что кто-то сторонний, пусть даже и Федор, входит в его потаенную семейную жизнь и думает вместо него, будто он несостоятельный и неумелый малец. И самое больное, что так оно, почитай, и было. А ведь он уж и возраст Христов прожил, и мужик он крепкий и тертый…

– Да, вроде, хорошо все у вас, – пришел к выводу Федор, окончив свои раздумья, и продолжил рассуждать вслух. – Это вроде весов на базаре: и пустые они показывают вровень, и нагруженные одинаково – тоже. Вровень! Вот и у вас: и не скандальные, и в труде оба с утра до ночи, и все есть у вас, и здоровы оба. Полны весы. А вровень! Малости не хватает, чтоб к хорошему им перехилиться. А потому и живете молча уж столько лет.

Игнатий, поразмыслив над сравнением, вроде бы, что-то понял, и, разрумянившись щеками, со смущением предположил:

– Может, надо первым с ней заговорить? Просто, как ты с Варварой, рассказать где был, чего делал… Так и пойдет. Правда, уж неделя, как я это придумал… Не решился только еще.

Федор улыбнулся:

– Да не беспокойся ты так. Как по мне, так главное, что ты хочешь дело поправить. А уж как оно поправится, это не твое, это Божье. Тут уж Он сам как решит.

– Так я ж давно об этом пекусь! – взбудоражился снова Игнатий. – И где ж эти «поправки»? Не поправляет Господь, видно проклятье на мне какое или еще что…

– Ну уж тебе! «Прокля-а-атье»… За тебя батюшка молится, Никифор Афанасьевич, праведной жизни человек и Христа ради мученик. «Даже до смерти»… Нам не проклятия страшны… – Федор перекрестился с помином, заговорив о погибшем отце.

Это было так давно… Теперь уж выросли все, взрослые, семейные. Даша, правда, овдовела два года как. А Игнатий живет с Акулиной, но…

Как себе, так и своим домочадцам, на правах вынужденного главы семейства, пару Федя подбирал просто: глядя, как ходят на богослуженье, как молятся, как стоят на службе, да как опрятны и просты в одежде. Этого, считал он, довольно вполне.

С Игнатием не вдруг пришлось, и невест на приходе на него все не находилось. Однако ж, определился и ему жребий – девицу звали Акулиною, и знался с ее семейством Федор близко, поскольку она была дочерью местного попа.

Акулина оказалась домовитой и старательной хозяйкой: в работе ее видели там, где и обойтись было можно, подружек она не заводила и во всем была разумна. Однако имелась в ней некоторая черствость к супругу: выходя замуж, она не противилась воле родителей, но и радостных объятий мужу не раскрывала. И тот чувствовал себя брошенным холостяком, сердился молча, грустно задумывался, хмурился и переживал, но что с этим делать не знал, а спросить у Федора не решался. Да и откуда знать Федору? Тот и сам до всего добирался своим умом, спотыкаясь и падая по пути.

– Ты просто живешь как? – продолжил Федор, пытаясь разобраться в тонкостях и урезонить унывающего брата. – Как есть – так и есть. А где тут Бог? Кабы сказать тебе – «Слава Богу!», да с радостью, с надеждою. То тут бы все и переменилось. А «как есть – так и есть», это вроде как смирение такое, токмо без Бога. Стало быть, безбожное. Вот оно тебе и отрава.

– Не шибко-то понятно слагается, Федь. Не знаю я премудростей, – Игнат вроде бы и понимал, о чем толкует Федор, но, видно, боялся, что простому мужику негоже пускаться в Божии рассуждения и размышлять о высоких тонкостях. Ибо грамотными людьми не раз сказано, что мужик груб и неотесан. Как чертополох. – Разберусь, не беспокойсь. Чай не мальчонка уж давно.

Возвышенность вошла в короткое плоскогорье, в середке которого белела известная в округе Невестина береза – радость местных девчат: высокая, но изящно-тонкая белокожая красавица, причудливо свившаяся с напористым молодым ясенем.

Ее образ навеял Игнатию убедительный довод, позволяющий перейти в наступление:

– Ты, вот, сам-то как? Уж и Филипповки прошли, и Великий пост, Троица на носу! А где Агафьина свадьба? Агашка изревелась уже вся – переживает девка! И как же нам выкупать вольную для жениха «еённого»? Или отдать ее в крепость, чтоб твои внуки родились барину в работники? И где ж твое «Слава Богу»?

Федор вздохнул врастяжку, снисходительно и тепло улыбнулся. Как улыбается отец, услышавший от несмышленыша несусветную, но забавную, глупость. И ответил:

– Это ж не волшебное слово, как в сказках. Бог, Он живой, уж как волит, так и долит. Ну, а как выполнит Он просимое, что тогда скажешь? – Федор улыбался так добродушно, спокойно и уверенно, что Игнатий смягчился и, пожав плечами, не нашелся, что ответить.

– Ну, ты попробуй хотя бы, – Федор с улыбкой толкнул брата плечом. Тот шатнулся, заулыбался по-детски озорно и отпихнулся в ответ.