Карло Гольдони

Комический театр

Рецензент

В. А. Мильчина, канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований имени Е. М. Мелетинского РГГУ и Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС

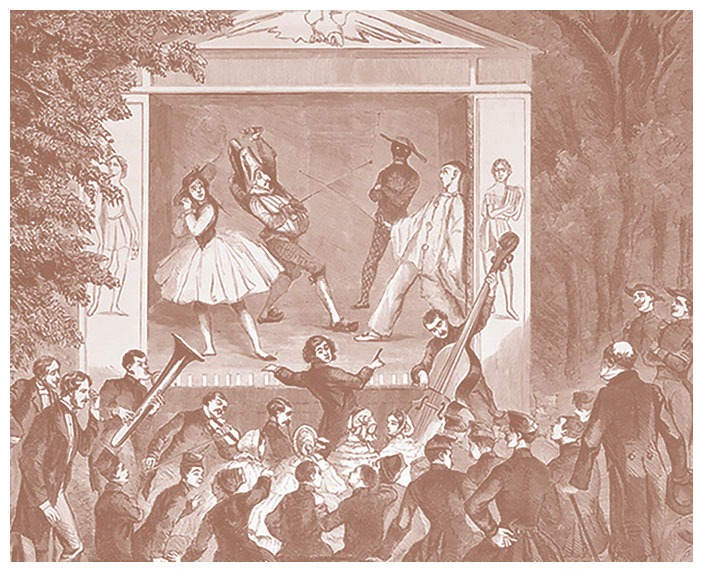

В оформлении использованы иллюстрации из собрания сочинений Карло Гольдони (Opere complete, vol. 1–40. Venezia, 1907–1957), а также фрагменты картин художников XVI–XVII вв. с персонажами commedia dell'arte

© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2023

* * *

«Комедии сочинять трудно»

(Карло Гольдони)

* * *

Предварительные итоги и заявление о намерениях

В долгой жизни Карло Гольдони (1707–1793) было несколько поворотных моментов. Самый, наверное, крутой случился в конце 1740-х гг., когда Гольдони неожиданно для всех заключил контракт с актером и импресарио Джироламо Медебаком (первый, предварительный – в сентябре 1747 г.), 14 апреля 1748 г. уехал из Пизы, где в течение трех с лишним лет успешно практиковал в качестве адвоката, и окончательно связал свою судьбу с театром (подписав второй, четырехлетний контракт с Медебаком в марте 1749 г.). Тем самым Гольдони, пойдя на жалованье к профессиональным комедиантам, фактически поставил себя на одну с ними доску – серьезный урон для его социального статуса. Примеры Шекспира и Мольера мало что объясняют: у Гольдони в отличие от них был университетский диплом, была почтенная профессия (неслучайно, как бы стараясь удержать остатки социального престижа, он станет потом подписываться в печати: адвокат венецианский). Карло Гоцци, величайший из его недругов, будет смотреть на Гольдони свысока в том числе и потому, что сам-то он отдавал свои пьесы в театр бесплатно.

Выбор, сделанный Гольдони в 1747–1748 гг., – важная веха не только в его биографии, но и в истории театральной деятельности в целом. 1750 год такого универсального значения не имеет, события, в это время случившиеся, важны для творчества самого Гольдони (и только соразмерно его значимости обретают значимость всеобщую), но поворотным считать этот год тоже можно. В этом году почти одновременно, с разницей в две недели, Гольдони выступил с двумя манифестами: 22 сентября вышел из печати у венецианского издателя Джузеппе Беттинелли первый том собрания его сочинений с предисловием автора – предисловие это и есть первый манифест, а 5 октября в венецианском театре Сант-Анджело был сыгран «Комический театр» (он, правда, уже игрался летом того же года в Милане) – это второй. Избрав театр своим новым поприщем, Гольдони почувствовал необходимость объяснить публике, с какими целями он в театр пришел.

Некоторые положения в этих программных высказываниях повторяются, но в целом они не тождественны, и дело не только в их жанровом различии. У них разная прагматика. Предисловие подводит итоги: Гольдони рассказывает, как он пришел к мысли о реформе комедии. Пьеса намечает перспективы: Гольдони показывает, как он собирается ее проводить в жизнь. Итоги подводить, казалось бы, рановато – за плечами Гольдони нет еще и двух десятков комедий (правда, есть пьесы других жанров), некоторые из них и полноценными комедиями считать нельзя, это полусценарии – но ему очень нужно именно сейчас, впервые получив возможность напрямую поговорить с читателем, обосновать свой рискованный жизненный выбор. Главная побудительная причина, по его словам, – неодолимая внутренняя тяга к театру (Гольдони присваивает ей имя античного «гения»), побеждавшая все внешние препятствия и препоны, и поэтому рассказ об этом неизбежно переходит в рассказ о своей жизни. Предисловие Гольдони – не только первый его драматургический манифест, но и первая автобиография. В последующих – и в преамбулах к семнадцати томам издания Пасквали (1761–1778), и в совсем уже итоговых «Мемуарах» (1787) – поэтология точно так же будет опираться на биографию, а биография будет подводить к поэтологии.

«Комический театр» – это тоже своего рода предисловие, но к пьесам еще не известным публике. На закрытии предыдущего сезона Гольдони обещал представить в следующем сезоне, 1750/1751 г., шестнадцать пьес – ровно в два раза больше, чем ему полагалось по контракту. Конечно, тем самым он пытался оживить интерес зрителей, разочарованных провалом «Богатой наследницы», которая была сыграна в конце зимнего сезона 1750 г. Но дело не только в рекламе. Как показывают эти шестнадцать пьес, Гольдони действительно был готов к тому, чтобы двинуться дальше – по двум главным, определенным им для себя направлениям.

В предисловии к изданию Беттинелли Гольдони сказал, что в качестве комедиографа всю жизнь учился по двум книгам – книге Мира и книге Театра. Предисловие посвящено в основном урокам, которые он извлекал из первой книги, в «Комическом театре» речь идет большей частью об уроках, извлеченных из второй, – это еще одно различие двух манифестов. Из книги Мира Гольдони берет сюжеты и персонажей («во всех моих путешествиях, во всех местах, где я жил, во всех событиях, со мной случавшихся, во всех сделанных мной наблюдениях и даже в моих развлечениях имея постоянно в виду эту неизменную цель, я составил обширный запас сведений, пригодных для использования в театре, что можно рассматривать как неисчерпаемый кладезь сюжетов для театральных моих сочинений»), в книге Театра научается тому, как их переносить на сцену. Все, без чего книгу Мира верно прочитать и использовать нельзя, то есть установка на правдоподобие, естественность, подражание природе, входит в число основополагающих принципов классицистической доктрины, и в этом плане Гольдони не оригинален (он и не претендует на то, чтобы сказать какое-то совершенно новое слово: в предисловии, в частности, то и дело ищет поддержку у Рене Рапена, видного классицистического теоретика). Однако все же полностью отказать ему в оригинальности нельзя. Гольдони устраняет те фильтры, через которые должно пройти природное, чтобы стать художественным, – и главный из них, фильтр декорума. Природа, как известно, допускается в искусство классицизма, лишь возвысившись до очищенных от всего эмпирического образцов. Вот этот этап фильтрации Гольдони не только не обговаривает в программных документах, но и опускает на практике, что и стало причиной большинства прижизненных на него нападок. Карло Гоцци, среди прочих, упрекал Гольдони в том, что тот, исходя из ложного положения, будто бы «истина не может не иметь успеха», «выставлял на сцене все истины, которые попадались ему под руку, грубо и дословно копируя действительность, а не подражая природе с изяществом, необходимым для писателя»[1].

Еще одна существенная новация Гольдони состоит в том, что из числа источников, «необходимых для писателя», исключается книга как таковая. Об этом он сказал прямо во все том же бетинеллевском предисловии: «Не буду кичиться, что я достиг этих целей посредством усердного и регулярного чтения произведений наставительных или образцовых, принадлежащих перу наилучших из подвизавшихся в этом роде писателей или поэтов греческих, или латинских, или французских, или итальянских, или из иных просвещенных наций». Иными словами, Гольдони отказывается не только от того, чтобы следовать предписаниям нормативных поэтик («наставительных» произведений), но и от самого принципа подражания классике («образцовым» произведениям) – от основного инструментария риторической культуры (и действительно, подражаний, переложений, «склонений на свои нравы» у него на удивление мало). На что, спрашивает он, будет способен писатель, «нафаршировав голову книгами почтенных наставников, которые искусству комедии надавали отменных правил»? В лучшем случае на то, чтобы «производить наиправильнейшие сочинения, написанные безукоризненным слогом, но, к несчастью, они не будут нравиться в театре».

В этом заключается третья новация Гольдони – в равной степени теоретическая и практическая. Для создания удачной комедии одного внимательного чтения книги Мира недостаточно, нужно еще расположить полученные оттуда сведения в соответствии с тем, что диктует книга Театра. Нельзя сказать, что эту зависимость от навыков и обыкновений театральной традиции, а также от вкусов и привычек зрителей, никто до Гольдони не возводил в принцип, – был, к примеру, Лопе де Вега, но Лопе и Гольдони разделяют полтора столетия классицистического диктата. И кроме того, Гольдони не собирался этой традиции слепо следовать и этим вкусам безропотно потакать – он собирался их улучшать и совершенствовать, но не ломая, а действуя плавно и постепенно. Именно так он устранял из своих комедий импровизацию и перенастраивал актеров, казалось бы навсегда сроднившихся со своими амплуа, на новые театральные задания. От масок он не отказывался сразу и бесповоротно, но шаг за шагом снижал степень их участия в сюжетной конструкции. Первая комедия, в которой масок не было даже в дебютном появлении на сцене, относится все к тому же сезону «шестнадцати комедий» («Памела»), но и после этого они никуда из театра Гольдони не исчезли, просто все дальше отступали на периферию.

У «Комического театра» в отличие от большинства комедий Гольдони как раз есть прямой образец – это «Версальский экспромт» Мольера. Обе пьесы изображают репетицию, обе являются программными авторскими высказываниями. Обе выводят на сцену всю труппу: у Мольера под собственными именами, у Гольдони – под псевдонимами. В «Версальском экспромте», правда, есть и сам Мольер, в «Комическом театре» Гольдони на сцене не появляется, от его имени говорит директор труппы, некоторые идеи автора доверены и другим актерам. В «Комическом театре» меньше открытой полемики и совсем нет прямых атак на оппонентов (но Гольдони от такой формы ведения дискуссий вообще последовательно уклонялся), зато больше красочных характерологических и бытовых деталей. И Гольдони больше говорит об общих вопросах поэтики.

Он, к примеру, не согласен считать единство места непреложным законом: придерживаться его можно, но лишь в том случае, когда это не ведет к нелепостям (действие II, явление 3). Нехорошо, конечно, если действие перескакивает из Неаполя в Кастилию, как это бывает у испанцев, но для соблюдения правдоподобия достаточно, чтобы оно не выходило за пределы одного города (Мольер поддержал бы Гольдони: в его «Дон Жуане» место действия меняется в каждом из пяти актов и одним городом не ограничивается). Против других единств Гольдони не возражает, а на соблюдении единства действия даже настаивает (I, 11) – в «Мемуарах (II, 3) он скажет, что «хулители моих комедий не могли ни в чем упрекнуть меня в отношении единства действия, так же как и единства времени»[2]. Античные авторитеты настаивали на единстве места, потому что в те времена не умели с такой легкостью переменять декорации, но дело не только в прогрессе театральной машинерии: с изменением вкусов правила устаревают и должны обновляться (III, 9). Это, впрочем, аргумент тоже не новый – его с успехом использовали уже в XVI в., в откликах на первые подступы к литературному нормотворчеству.

На то свое нововведение, которое Гольдони считал главным, он указывает, рассуждая о французской комедии (II, 3). В целом он ценит ее очень высоко, недостатком же считает то, что для этого типа комедии достаточно одного характера. В отношении самого Мольера это не совсем справедливо, но в мольеровской традиции действительно нельзя не отметить доминирование единственного в своей исключительности и гипертрофированности характера. Итальянцы же (то есть сам Гольдони) стремятся к тому, чтобы характерами были наделены все действующие лица и не только главные. В предисловии к более позднему «Кавалеру Джокондо» (изд. 1758) он задастся вопросом, не опасна ли такая расточительность, не будет ли быстро исчерпан весь список характеров при таком подходе. Похожая мысль встречается и в «Версальском экспромте»: противники Мольера уверяют, что он выдохся и у него вот-вот иссякнут темы для комедий. Мольер отвечает, что тем у него еще предостаточно, но, перечисляя их, указывает не на темы (и тем более не на «сюжеты», как в русском переводе), а на характеры («даже если не выходить из придворного круга, разве он здесь не найдет десятка два характеров, которых он еще не касался?»)[3]. В «Комическом театре» такого вопроса, как в «Кавалере Джокондо», не поднимается, но ответ уже есть: «характеры не бесконечны по роду, но бесконечны по виду, ибо любая добродетель, любой порок, любой обычай, любой недостаток поворачивается другой стороной в зависимости от разнообразия обстоятельств» (III, 9). В «Кавалере Джокондо» Гольдони, повторив мысль о «роде» и «виде», ее уточняет: «один и тот же характер, взятый под иным углом зрения (posto in un altro prospetto)[4], чем тот, который я использовал прежде, послужит мне еще столько раз, сколько я захочу его переменить». Скупец – отдельный характер, но десять скупцов можно представить по-разному, изменив манеру поведения и ход действия. Это совсем не тот подход к разнообразию характеров, что у Мольера, основанный не только на многообразии книги Мира, но и на специальных приемах, подмеченных в книге Театра.

В «Версальском экспромте» Мольер не только отвечает на критику, но и атакует своих театральных конкурентов, пародируя напыщенную манеру исполнения, принятую в Бургундском отеле. Для Гольдони в «Комическом театре» главный противник не какой-то отдельный театр, а вся театральная традиция комедии дель арте, к полемике с которой он возвращается вновь и вновь, в том числе прибегая и к оружию пародии. Пародийна сама фигура Лелио, драматического поэта, явившегося предлагать свою продукцию гольдониевским комедиантам, пародийно название его пьесы, пародийно начало его сценария, пародиен зачитанный им образец диалога (I, 11). В известной степени пародийна и репетируемая пьеса (см. об этом в примечаниях). Но у Гольдони – опять же в отличие от Мольера – смехом дело не ограничивается. Он не считает возможным рвать с комедией дель арте сразу и бесповоротно. Да, комедия масок надоела, «всем уже опостылело видеть и слушать одно и то же, зрители знают, что скажет Арлекин прежде, чем он откроет рот» (I, 2). Но от масок и импровизации не готов отказаться зритель: значит, нужно идти ему навстречу и находить место для масок рядом с серьезными характерами, постепенно ограничивая их роль (II, 10).

Вторая незваная гостья – певичка Элеонора, явившаяся с предложением услуг и третирующая комедиантов свысока, – дает возможность Гольдони заявить свое мнение по поводу вторжения музыки в драматический театр (II, 15), о чем он неодобрительно высказался также в беттинеллиевском предисловии, вспомнив там и о своем собственном вкладе в производство интермедий – так что это в какой-то степени самокритика, но и жалоба на диктат театральной практики, отвлекающей его от главного дела. Одновременно певице, оставившей свои претензии и попросившейся в труппу хотя бы на самую заштатную роль, объясняют, что на сцене надо говорить естественно, без декламации и завываний (здесь Мольер и Гольдони единодушны), жесты делать соответственно со словами и не размахивать обеими руками, смотреть на партнера и не пялиться на ложи во время его реплик (III, 3). Поэт, убедившись, что писать пьесы не так уж просто, тоже просится в актеры, и ему рассказывают, как должен строиться монолог (III, 2).

Гольдони озабочен не только актерской техникой, но и добрым именем актеров: если театру надлежит быть школой нравственности, то и в самом театре должно установиться благонравие. «Настоящий актер достоин почтения, как всякий другой человек, но он должен блюсти свой долг, заботиться о своем честном имени и помнить о всех моральных добродетелях» (I, 6). На начальном этапе формирования в Италии профессиональных трупп актрисы рекрутировались, как правило, из куртизанок высшего разряда, что наложило долговременный отпечаток на их репутацию. С этим предвзятым мнением пришла в театр все та же Элеонора, где убеждается в обратном: «не правы те, кто утверждает, что все женщины в театре худых нравов и доходы их не от сцены, а от постели» (III, 3). «Комический театр» – очередная попытка изменить репутацию театральной среды в лучшую сторону, вряд ли особенно успешная, если вспомнить тот вздох облегчения, который вырвался у Гольдони в одном из писем 1765 г. («Промысел одарил меня своей милостью, Бог избавил меня от комедиантов»), и если принять во внимание, сколько будет таких попыток в будущем. Через сто лет А. Н. Островский предпримет еще одну, в «Талантах и поклонниках», с довольно пессимистическим финалом. Но в целом заявление о намерениях, сделанное Гольдони, не прозвучало впустую: 1750-е годы стали для него временем его высших достижений, осуществленных строго по программе, которую он впервые обнародовал на рубеже этого десятилетия. Он превратил свой театр в настоящую энциклопедию венецианской жизни – это дала ему книга Мира, и он, оставаясь в рамках классической комедийной схемы, сделал характер ее главным опорным элементом – к этому он пришел, изучая книгу Театра.

«Комический театр» уже переводился на русский язык А. В. и И. В. Амфитеатровыми (без посвящения и обращения автора к читателям), см.: Гольдони К. Избранные сочинения / под ред. А. Л. Волынского. Пг.: Госиздат, 1922. Т. 1. Перевод в целом точный, вплоть до буквализма, который в некоторых случаях переходит через допустимую грань, например, когда «i loro concetti» (барочные метафоры) передаются словом «концепции», а «commedia a soggetto» (комедия импровизации) становится «комедией сюжета»[5]. Настоящий перевод выполнен по изд.: Goldoni C. Tutte le opere / A cura di G. Ortolani. Milano: Mondadori, 1959. Vol. II. P. 1039–1105. Перевод предисловия Гольдони к первому собранию сочинений выполнен по изд.: Goldoni C. Memorie / A cura di P. Bosisio. Milano: Mondadori, 1993. P. 757–773.

Текст вставной пьесы (репетируемой в ходе действия) выделен цветом.

Михаил Андреев

Комический театр

КОМЕДИЯ В ПРОЗЕ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ, ПИСАННАЯ В ВЕНЕЦИИ В 1750 ГОДУ, ДАБЫ БЫТЬ СЫГРАННОЙ НА ОТКРЫТИИ СЕЗОНА, ЧТО И ПОСЛЕДОВАЛО ОСЕНЬЮ ТОГО ЖЕ ГОДА; РАНЕЕ ЖЕ ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В МИЛАНЕ В СЕНТЯБРЕ.

Посвящение

Благороднейшей даме синьоре маркизе донне Маргерите Литте{1}, маркизе Кальдерари, королевский феод Турано и Бельвиньяте, округ Лоди и Падерно, приход Дезио, герцогство Миланское.

Никто лучше вас, благороднейшая дама, не способен различать хорошие и дурные комедии, ибо вы не только обладаете великим и редкостным талантом в распознавании всего наилучшего, но и имеете особую склонность к комедии, так что, совокупив со знаниями пристрастие, являетесь и их красот, и их изъянов отменнейшей судией.

Когда прошлым годом труппа комиков привезла в Милан мои комедии характеров{2}, я тревожился, каково будет всякого уважения достойное суждение о них миланцев, но более всего тревожился о вашем, поскольку мне была известна и тонкость, и деликатность вашего вкуса, и представлялось, что от вашего одобрения зависит одобрение многих других.

Всем ведомо, что вы, следуя превосходнейшему примеру вашей великой родительницы{3}, являетесь наравне с ней великодушной оберегательницей всех тех, кто делом своим или писаниями способствует приумножению прекрасных удовольствий, даруемых нам театром, и я льщу себя надеждой, что и мне, автору комедий, вы даруете свое благосклонное покровительство. Однако дозвольте мне, благороднейшая дама, поделиться с вами еще более дерзкими своими мыслями.

Состоять под вашей опекой – это честь великая, величайшая, завидная и вожделенная, но я возымел смелость желать еще большего. А разве есть нечто большее, чем ваше покровительство? Да, это одобрение ваше, которого одного, поскольку непосредственно из ваших познаний исходит, довольно, чтобы даровать славу и громкое имя любому известному сочинителю.

Достиг ли я этого вашего одобрения? Вы отвечаете мне лестным «да». Каждый вечер в театре вы безропотно сносили представления моих комедий и даже на их повторах с неизменным благодушием не только сохраняли молчание и внимательность, но и побуждали к ним прочих. И в своем доме вы дозволяли мне читать некоторые мои сочинения, и то из них, что ныне дерзаю вам посвящать, именуемое «Комическим театром», я прежде, чем отдать на подмостки (не без оснований сомневаясь в исходе, ибо это не столько комедия, сколько предисловие к комедиям), представил на мудрый ваш суд, вы же соблаговолили одобрить его и подвигли меня на то, чтобы представить его публике, предвозвестив благосклонный прием, которого оно и впрямь удостоилось в Милане.

Однако вопреки этому я, раздумывая о себе, не могу не полагать, что ваша снисходительность проистекает по большей части из вашей доброты, которая никого не может оставить без утешения, но что бы ни было тому причиной – либо мои ничтожные труды приходятся вам по вкусу, либо по благорасположению вашему вы не хотите видеть моих недостатков – для меня всегда будет истинным и неподдельным счастьем пользоваться вашей симпатией и покровительством.

Если я посвящаю вам, благороднейшая дама, мой «Комический театр», а именно ту комедию, в которой я постарался дать представление о моем образе мыслей; если вы не только удостоили меня честью поместить во главе ее ваше всеми почитаемое имя, но и заранее одарили ее вашим одобрением, тогда докажут свою истинность и справедливость все положения и постановления, предложенные мною, дабы по мере моих сил вдохнуть жизнь в комедию в Италии.

Вы по достоинству своему не уступаете первенствующим дамам Европы, вы столь же богаты благами фортуны, сколь добродетелью и познаниями, и посему, а также из-за редкостной и образцовой вашей умудренности, скромности и благоразумию почитаетесь всеми в вашей великой отчизне и суждения ваши в Милане и всюду, куда достигает слава вашего имени, считаются вескими, значительными и непреложными.

Пусть умолкнут в таком случае и кусают себе губы те, кто из зависти или по другой, менее бесчестной причине порочит мои комедии. Каждая из них получает в вашем имени себе защиту, ибо если эту, которая для других есть в некотором роде правительница и вожатая, вы защищаете, то и те, что за ней следуют, не можете оставить без помощи.

Для высшего счастья мне и моим бедным комедиям недостает лишь одного: чтобы в вашем роскошном и великолепном загородном дворце{4}, где вы при стечении многочисленных гостей и соседей среди других блистательных увеселений имеете обыкновение давать представления комедий, какая-либо из моих удостоилась чести быть сыгранной вами и достойными вашими сотоварищами.

Вашему дару слова, остроумию и живости трудно проявить себя в неуклюжих моих писаниях, а ведь сколько грациозности и блеска вы способны принести на сцену, какую силу придать мыслям и чувствам: недаром, по единогласному мнению всех тех, кто имел счастье видеть и слышать вас на вашей благородной сцене, вы являетесь лучшей актрисой в Италии и никто не может сравниться с вами в быстроте и учености речи.

Вы обещали, что и такая честь будет мне дарована, а так как вы ничего не обещаете попусту, то я почти уверен, что ее удостоюсь, так что ныне, по вашей благосклонной снисходительности, могу засвидетельствовать этим почтительным листком, что остаюсь вашим, благороднейшая дама, смиренным, преданным и благодарнейшим слугой

Карло Гольдони.Турин, 24 апреля 1751 года