Кейтлин Р. Кирнан

Утопленница

Посвящается Питеру Страубу, мастеру историй с привидениями.

И, конечно же, Имп.

Памяти Элизабет Тиллман Олдридж

(1970–1995)

Может оказаться так,

что это совсем не та книга,

которую вы ожидали прочитать.

К. Р. К.

Без устали поёт сирена,

Зовущая тебя на скалы.

«There There», Radiohead[1]

В лесной чащобе монстр скрывается,

Во тьме беснуется и воет.

Дела свершив кровавые, он прячется,

Поёт, рычит и стонет.

«Who Will Love Me Now?», Philip Ridley[2]

Историям свойственно менять своё обличье.

«Милые чудовища», Келли Линк

Caitlin R. Kiernan

THE DROWNING GIRL

Copyright © Caitlin R. Kiernan, 2012

This edition published by arrangement with Writers House LLC and Synopsis Literary Agency

Fanzon Publishers

An imprint of Eksmo Publishing House

© А. Баннов, перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

1

– Я собираюсь написать историю с привидениями, – напечатала она. – Историю с привидениями, русалкой и волком, – добавила она следом.

На самом деле речь идёт обо мне.

Меня зовут Индия Морган Фелпс, хотя почти все мои знакомые называют меня просто Имп. Я живу в Провиденсе, штат Род-Айленд, и мне было семнадцать, когда моя мать умерла в больнице Батлера, расположенной на бульваре Блэкстоун, д. 345, рядом с кладбищем Суон-Пойнт, где похоронено множество знаменитостей. Раньше полное название больницы звучало как «Больница Батлера для душевнобольных», но однажды уточнение «для душевнобольных» куда-то пропало. Возможно, из-за того, что это плохо сказывалось на бизнесе. Вероятно, врачи, попечители, члены совета директоров – да кто угодно, кому по должности полагается принимать подобные решения, – посчитали, что люди будут не в восторге от перспективы попасть в психиатрическую лечебницу, которая открыто заявляет, что это именно психиатрическая лечебница. Мол, это плохая реклама. Точные причины мне неизвестны, но моя мать, Розмари-Энн, была определена в больницу Батлера, потому что её посчитали сумасшедшей. Дожив до пятидесяти шести лет, она умерла в её стенах, а не в каком-то ином, более приятном, месте, потому что была безумной. Нельзя сказать, что она не осознавала своего недуга, и я тоже прекрасно это понимала, но если кто-то спросит моё мнение, то убирать уточнение «для душевнобольных» – это всё равно что попытаться изъять слово «бургер» из «Бургер Кинг», мотивируя это тем, что гамбургеры не столь полезны, как салаты. Или отказаться от «пончиков» в названии «Пончики Данкина», потому что от них набирается лишний вес и появляется кариес. Моя бабушка со стороны матери, Кэролайн, родившаяся в 1914 году и потерявшая мужа во время Второй мировой войны, тоже была сумасшедшей, но умерла в собственной постели в своём доме, что в Уэйкфилде. Никто не пытался упечь её в психушку, но и не делал вид, что она здорова. Возможно, в старости, либо когда ты только вступаешь на путь дряхления, это не так бросается в глаза. Кэролайн задохнулась во сне от угарного газа, а в предсмертной записке поблагодарила мою маму с тётушками за то, что те не отправили её в больницу для душевнобольных, где ей пришлось бы оставаться даже после того, как жизнь стала бы для неё совсем невыносимой. Я имею в виду жизнь. Или безумие. Либо то, либо другое – а может, и всё вместе.

Есть какая-то особенная ирония в том, что это мои тётушки отправили маму в психушку. Я полагаю, мой отец поступил бы точно так же, но он бросил нас, когда мне было десять, и никто не знает, куда он исчез. Он оставил мою мать, поскольку она была сумасшедшей, и мне нравится думать, что ему недолго пришлось радоваться жизни после своего бегства. Когда я была девочкой, то обычно долго лежала в своей постели по ночам, придумывая разные ужасные способы, которыми мой отец мог бы закончить свою жизнь, и всевозможные кары за то, что он бросил нас и сбежал, оказавшись слишком трусливым, чтобы остаться рядом со мной и мамой. В какой-то момент я даже составила список разнообразных смертей самого неприятного характера, которые могли бы выпасть на долю отца. Я вела его в стенографическом блокноте, а сам блокнот прятала в старом чемодане под кроватью, потому что не хотела, чтобы мама его увидела. Первым в списке шёл пункт «Я надеюсь, что мой отец умер от венерической болезни после того, как его член сгнил», а дальше следовало множество довольно банальных вещей – автомобильная авария, пищевое отравление, рак и прочие прелести. Но со временем моё воображение стало более изощрённым, и последняя запись, которую я внесла в список (под номером 316), гласила: «Надеюсь, мой отец сошёл с ума и умер, страдая от одиночества и страха». Я всё ещё храню этот блокнот, но теперь он спокойно стоит на полке, а не лежит, спрятанный, в недрах старого чемодана.

Ну так вот. Моя мать, Розмари-Энн, умерла в больнице Батлера. Она умудрилась покончить жизнь самоубийством, хотя находилась в то время под строгим присмотром из-за опасений, что именно это занимает её мысли. Она лежала в постели, пристёгнутая ремнями, под наблюдением видеокамеры. Но ей всё же удалось это сделать. Она смогла подавиться и задохнуться до того, как кто-либо из медсестёр или санитаров заметил, что происходит. В свидетельстве о смерти записано, что она умерла во время припадка, но я-то знаю, что это не так. Слишком много раз, когда я навещала её, мама утверждала, что хочет умереть, и обычно я пыталась убедить её, что она должна жить, поправляться и вернуться домой; в то же самое время я обещала, что не буду злиться, если ей действительно придётся это сделать – отправиться на тот свет. Если наступит тот самый день или ночь, когда её терпение иссякнет. Мама тогда сказала, что ей очень жаль, но она рада встретить с моей стороны понимание и благодарна мне за это. Я приносила ей конфеты, сигареты и книги, и мы разговаривали об Энн Секстон[3], Диане Арбус[4] и о Вирджинии Вулф, которая набила карманы одежды камнями и утопилась в реке Уз. Я никогда не рассказывала врачам Розмари об этих разговорах. Точно так же я не рассказала им о том, что за месяц до того, как мама подавилась языком, когда она передала мне письмо с цитатой из предсмертной записки Вирджинии Вулф: «Я хочу сказать, что за всё счастье в моей жизни я обязана тебе. Ты был безмерно терпелив со мной и невероятно добр. Все это знают. Если кто-нибудь и мог бы спасти меня, это мог быть только ты»[5]. Я пришпилила его к стене в той комнате, где занимаюсь рисованием, – полагаю, что это можно назвать студией, хотя обычно я думаю о ней просто как о комнате для рисования.

Я осознала, что тоже ненормальна и, вероятно, была такой всегда, лишь через пару лет после смерти Розмари. Это миф, будто сумасшедшие люди не понимают, что они сумасшедшие. Многие из нас, вне всяких сомнений, способны к прозрению и самоанализу не меньше здоровых людей, а может быть, и больше. Я подозреваю, что мы тратим на самокопание гораздо больше времени, чем здравомыслящие люди. Тем не менее мне просто не приходило в голову, что моё привычное видение мира означает, что я унаследовала «Проклятие семьи Фелпс» (как любит говорить моя тётя Элейн, имеющая склонность к использованию мелодраматических оборотов). В любом случае, когда меня посетили мысли о собственном безумии, я пошла к терапевту в больницу Род-Айленда. Я отвалила ей кучу денег, мы побеседовали (в основном говорила я, а она слушала), и в больнице мне сделали несколько анализов. В конце концов психиатр объяснила мне, что я страдаю дезорганизованной шизофренией, которую также называют «гебефрения» в честь Гебе, греческой богини молодости. Но она – психиатр – не сказала мне ещё кое-чего; это мне пришлось выяснять самой. Гебефрения названа в честь греческой богини молодости, потому что проявляется в период полового созревания. Я не стала обращать её внимание на то, что если мой образ мыслей и мировоззрение означают наличие шизофрении, то безумие началось задолго до полового созревания. Как бы то ни было, позднее, после дополнительных тестов, диагноз был изменён на параноидальную шизофрению, которая не отсылает своим названием ни к одному из греческих или любых других известных мне богов.

Психиатр, женщина из Бостона по имени Магдалина Огилви – это имя всегда навевало мне воспоминания об Эдварде Гори[6] или романах П. Г. Вудхауза, – нашла легенду о семейном проклятии Фелпсов очень интересной, поскольку, по её словам, есть основания предполагать, что шизофрения может передаваться по наследству, по крайней мере в отдельных случаях. Итак, поехали. Я безумна, потому что Розмари была сумасшедшей и у неё родился ребёнок, а Розмари, в свою очередь, сошла с ума, поскольку моя бабушка тоже оказалась не в своём уме и тоже родила ребёнка (точнее, несколько, но только Розмари повезло заполучить родовое проклятие). Я поведала доктору Огилви истории, которые моя бабушка рассказывала о сестре своей матери, которую также звали Кэролайн. По словам бабушки, Кэролайн держала мёртвых птиц и мышей в закрытых стеклянных банках, выстроившихся в рядочек на всех подоконниках её дома. Каждый сосуд она пометила этикеткой с отрывком из Библии. Я сказала психиатру, что тётушку Кэролайн, как мне кажется, можно было бы заподозрить разве что в сильном интересе к естественным наукам, если бы не эти цитаты из Библии. С другой стороны, я предположила, что она, вероятно, пыталась выявить определённые взаимосвязи, соотнося различные виды птиц и животных со Священным Писанием, но доктор Огилви возразила, что здесь налицо случай самой настоящей шизофрении. Я не стала спорить. Мне вообще крайне редко хочется вступать с кем-то в споры.

Итак, у меня теперь есть множество янтарных бутылочек с таблетками – самая надёжная фармакопея антипсихотических и седативных средств, которые и вполовину не так интересны, как флакончики с мышами и воробьями моей двоюродной бабушки. Я принимаю «Риспердал», «Депакин» и «Валиум»[7], и всё ещё не загремела в больницу Батлера, хотя уже пыталась покончить жизнь самоубийством. Правда, всего лишь раз. Или два. Возможно, за это стоит поблагодарить лекарства или мои картины, а может быть – мою девушку, которая мирится со всем этим дерьмом, следит, чтобы я вовремя принимала таблетки, и всегда находится рядом. Мне кажется, если бы моя мама время от времени с кем-нибудь спала, то, глядишь, прожила бы подольше. Насколько мне известно, никто и никогда не предлагал секс-терапию для лечения шизофрении. Но, по крайней мере, секс не приводит к запорам, не заставляет дрожать руки (спасибо вам, мистер «Риспердал»!) и не вызывает ожирения, усталости и прыщей (сердечно вас благодарю, мистер «Депакин»!). Я воспринимаю свои таблетки как мужчин, о чем ещё ни разу не говорила своему психиатру. Меня терзают смутные подозрения, что она может сделать из этого весьма неприятные для меня выводы, тем более что ей уже известно о списке «Как должен умереть мой папочка».

Безумие моей семьи выстраивается в ряд, словно товарные вагоны: бабушка, дочь, дочь дочери и, если копнуть глубже, двоюродная бабушка. Возможно, корни проклятия уходят ещё дальше, но я не особо разбираюсь в генеалогии. Какие бы секреты мои прабабушки и прапрабабушки ни хранили – они унесли их с собой в могилу, поэтому я оставлю их в покое. Мне уже очень жаль, что я не поступила подобным образом с Розмари-Энн и Кэролайн. Но они представляют собой слишком внушительную часть моей истории, и я должна упомянуть о них, чтобы иметь возможность её поведать. Вероятно, можно было бы придумать ложные образы, вымышленные версии их личностей, чтобы заменить ими реальных женщин, но я достаточно хорошо знала их обеих, чтобы понимать – им бы это не понравилось. Я не могу рассказать историю своей жизни или какую-то её часть, – что и пытаюсь сейчас сделать, – не вспомнив о них. В моей жизни было так много совпадений, тех или иных случайностей, причиной которых, намеренно или непреднамеренно, выступали эти две женщины, что браться за свой рассказ, прибегая ко лжи, не имеет ни малейшего смысла.

Это вовсе не означает, что каждое моё слово будет соответствовать фактам. Только то, что эти слова будут правдивыми. По крайней мере, насколько это будет в моих силах.

Вот что я написала в одной кофейне несколько дней назад, исписав с двух сторон салфетку: «Ни одна история не имеет начала, и ни одна история не имеет конца. Начало и конец могут быть задуманы для достижения какой-то цели, чтобы служить сиюминутным и преходящим намерениям, но они, по своей фундаментальной природе, произвольны и существуют исключительно как некая удобная конструкция в сознании человека. Человеческая жизнь – запутанная штука, и когда мы пытаемся увязать её (или какую-то её часть) с жизнями других людей, невозможно точно и объективно указать момент, когда началось какое-то событие. Всё и всегда начинается совершенно случайно».

Прежде чем написать эти строки, решив, что они меня устраивают, я частенько заходила в эту комнату (не в ту, где рисую, а в другую, где слишком много книжных полок) и садилась перед пишущей машинкой, которая раньше принадлежала бабушке Кэролайн. Стены здесь такого бледного синеватого оттенка, что иногда при ярком солнечном свете кажутся почти белыми. Я сидела здесь и сверлила взглядом бело-голубые стены или смотрела через окно на старые здания, аккуратно выстроившиеся вдоль Уиллоу-стрит: викторианские дома, осенние деревья, серые тротуары и изредка проезжающий мимо автомобиль. Сейчас я вновь сижу здесь и пытаюсь выбрать событие, с которого можно начать свой рассказ. Будь моя воля, я бы с радостью нежилась в этом кресле часами, не написав ни единого слова. Но теперь я напечатала первую пару предложений, повинуясь некоему порыву, и это начало кажется мне ничуть не хуже любого другого. Мне показалось справедливым сразу рассказать о своём сумасшествии, чтобы снять с себя ответственность, поэтому, если кто-то когда-нибудь прочитает эти строки, он поймёт, что к ним нужно относиться с изрядной толикой недоверия.

А теперь, вновь повинуясь неведомому импульсу, я напишу о том, как впервые увидела «Утопленницу».

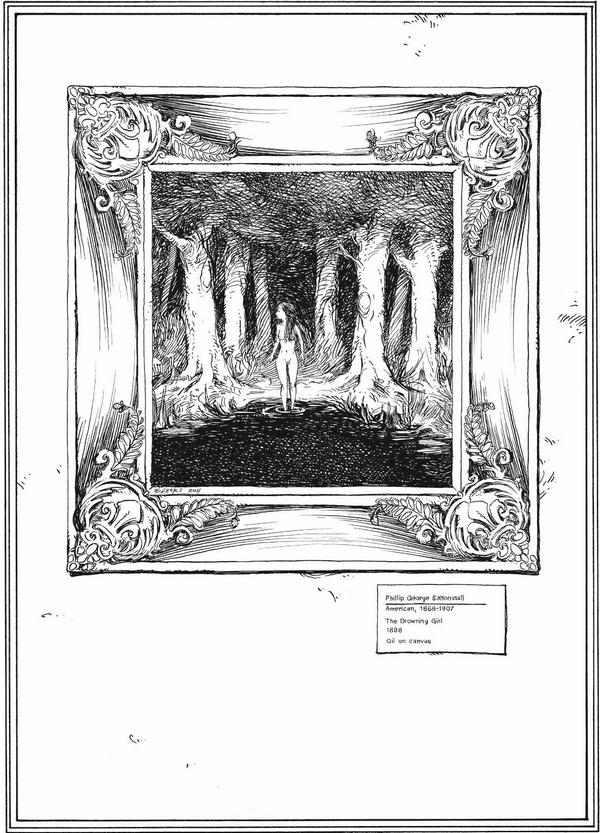

В мой одиннадцатый день рождения мама отвела меня в музей Школы дизайна Род-Айленда. Я сказала ей, что хочу стать художником, поэтому в тот год в качестве подарка она купила мне набор акриловых красок, кистей, деревянную палитру и пару холстов, а затем отвела меня в музей ШДРА. И, как я уже сказала, в тот день я впервые увидела эту картину. Сейчас «Утопленница» висит гораздо ближе ко входу с Бенефит-стрит, чем в годы моего детства. Полотно красуется в резной позолоченной раме – такой же, как и остальные картины в этой части музея, небольшой галерее, посвящённой американским художникам девятнадцатого века. Размеры «Утопленницы» составляют примерно девятнадцать на двадцать четыре дюйма[8]. Она висит между «Арктическим закатом» Уильяма Брэдфорда (1874 г.) и «На берегу Ли» Уинслоу Гомера (1900 г.). Стены галереи выкрашены в однородно-зелёный цвет, что, как мне кажется, делает блеск старинных золотых рам более тусклым, чем на самом деле.

«Утопленница» была написана в 1898 году бостонским художником по имени Филипп Джордж Салтоншталль. О Салтоншталле мало что известно. Его склонны относить к символистам, хотя в одной из статей он назван покойным американским последователем Братства прерафаэлитов. Он редко продавал свои картины и нечасто выставлялся, а в последний год своей жизни однажды ночью предал огню полсотни своих полотен. Большинство из немногих оставшихся его работ разбросано по Новой Англии, находясь в частных коллекциях и художественных музеях. Кроме того, одна из них висит в окружном Художественном музее Лос-Анджелеса, а другая – в Высоком музее Атланты. Салтоншталль страдал от судорог, бессонницы и хронической депрессии и умер в 1907 году в возрасте тридцати девяти лет, упав с лошади. Никто из тех критиков, чьи работы на эту темы мне довелось прочитать, не могут с уверенностью утверждать, что это падение было случайным, но, скорее всего, именно так всё и произошло. Я могла бы сказать, что он покончил жизнь самоубийством, но мне, как вы понимаете, в этом вопросе доверять нельзя, поэтому пусть это останется всего лишь предположением.

Что касается самой картины, то «Утопленница» написана в основном в мрачных оттенках зелёного и серого (поэтому кажется, что среди этих каменных стен она чувствует себя как дома), но с несколькими яркими контрапунктами: россыпь приглушённых жёлтых пятен, грязновато-белые проблески и ряд мест, где зелень и серый цвет сгущаются до полной черноты.

На ней изображена полностью обнажённая девушка, возможно, лет двадцати или даже моложе. Она стоит по щиколотку в лесном пруду, поверхность которого гладкая, словно стекло. Позади неё вздымаются ряды деревьев; её голова повёрнута немного в сторону от зрителя, она напряжённо всматривается через правое плечо в сторону лесной чащи, на странные тени, клубящиеся между стволами деревьев. Её длинные волосы почти того же зеленоватого оттенка, что и вода, а кожа так заколерована, что кажется парадоксально жёлтой, сочась изнутри каким-то внутренним светом. Она стоит очень близко к берегу, поверхность пруда у её ног покрыта рябью, и это, как я понимаю, означает, что она только что ступила в его воды.

Я напечатала «пруд», но, как выяснилось, картина была вдохновлена посещением Салтоншталлем реки Блэкстоун на юге Массачусетса в конце лета 1894 года. В соседнем Аксбридже у него жила семья, в том числе двоюродная сестра по отцовской линии Мэри Фарнум, в которую он, кажется, был влюблён (впрочем, нет никаких доказательств того, что эти чувства были взаимными). Высказывались предположения, что девушка на картине – это Мэри, но даже если это так, художник никак это не комментировал, а если кому-то и проговорился, то никаких записей в нашем распоряжении не осталось. Впрочем, однажды он сказал, что эта картина стала венцом серии пейзажных этюдов, которые он сделал на плотине Роллинг-Дэм (построенной в 1886 году). Выше плотины река образует водохранилище, которое когда-то приводило в движение мельницы производственной компании «Блэкстоун». Вода там спокойная и глубокая, что резко контрастирует с порогами ниже плотины, несущими свои воды между крутыми гранитными стенами ущелья Блэкстоун, которые в некоторых местах достигают свыше восьмидесяти футов в высоту.

Название картины частенько казалось мне странным. В конце концов, девушка ведь не тонет, а просто заходит в воду. Тем не менее Салтоншталль смог передать в своей работе неоспоримое ощущение угрозы или страха. Возможно, что причиной тому ряды тёмных деревьев, вырисовывающиеся позади девушки, или предположение, что нечто странное привлекло её внимание к лесной чащобе. Может быть, хруст ветки или еле слышные шаги в опавших листьях. Или чей-то голос. Да всё что угодно на самом деле.

Я всё больше и больше понимаю, что история Салтоншталля и «Утопленницы» является неотъемлемой частью истории моей жизни – так же как мне не обойтись без Розмари-Энн и Кэролайн, – даже если бы я не стала утверждать, что именно здесь кроется причина тех событий, что произошли впоследствии. Это сложно объяснить логически. Если бы я отказалась от этого утверждения, неизбежно возник бы следующий вопрос: что первично – то, что я впервые увидела картину в день моего одиннадцатилетия, или момент создания её Салтоншталлем в 1898 году? Или лучше вообще начать со строительства дамбы в 1886 году? Инстинктивно я всё время пытаюсь подыскать какое-нибудь иное начало, хотя понимаю, что зря. Я прекрасно осознаю, что это приведёт меня лишь к бесполезному и, по сути, бесконечному возвращению к начальной точке отсчёта.

В тот августовский день, много лет назад, «Утопленница» висела в другой галерее, в зале, посвящённом местным художникам и скульпторам – в основном, хотя и с некоторыми исключениями, художникам из Род-Айленда. У моей мамы заболели ноги, и мы присели отдохнуть на скамейке в центре зала, когда я заметила эту картину. Я помню этот момент очень отчётливо, хотя большая часть того дня уже стёрлась из моей памяти. Пока Розмари сидела на скамейке, давая отдых своим ноющим ногам, я стояла и разглядывала холст Салтоншталля. Но тогда мне казалось, что я вижу не просто холст, а некое маленькое окошко, выходящее на какой-то необычный мир в слегка размытой серо-зелёной цветовой гамме. Я уверена, что это был первый раз, когда какая-то картина (как и любое другое двухмерное изображение) настолько поразила меня. Иллюзия глубины была столь сильной, что я подняла правую руку и прикоснулась пальцами к холсту. Думаю, я искренне ожидала, что они пройдут её насквозь, проникнув на ту сторону, где царили серо-зелёные лесные сумерки. Но тут Розмари, заметив моё движение, крикнула мне остановиться, поскольку это противоречит правилам музея, и я отдёрнула руку.

– Почему? – насупилась я, и она объяснила, что на руках человека есть едкие масла и кислоты, которые могут навредить старым картинам. Затем она рассказала, что всякий раз, когда людям, работавшим в музее, приходится к ним прикасаться, они надевают белые хлопчатобумажные перчатки, чтобы не повредить поверхность холстов. Я посмотрела на свои пальцы, гадая, что ещё можно повредить простым прикосновением, и не нанесли ли кислоты и масла, просачивающиеся сквозь мою кожу, какого-либо вреда разным вещам, которые мне довелось потрогать.

– В любом случае, Имп, зачем ты к ней прикасалась?

Я рассказала ей, что картина выглядела словно окно, она засмеялась и захотела узнать название картины, имя художника и год, когда та была написана. Всё это оказалось напечатано на карточке, прикреплённой к стене рядом с рамой, откуда я их ей и зачитала. Она записала услышанное на конверте, который достала из своей сумки. Розмари всегда носила с собой огромные, бесформенные тканевые сумки, которые шила сама; в них можно было найти всё что угодно: книги в мягкой обложке, косметику, счета за коммунальные услуги и квитанции из продуктовых магазинов (которые она никогда не выбрасывала). Когда она умерла, я сохранила пару сумок и до сих пор ими пользуюсь, хотя не думаю, что среди них есть та, с которой она ходила в тот день. Та сумка была сшита из денима, а я никогда особо не любила деним. Я даже джинсы не ношу.

– Зачем ты это записываешь?

– Возможно, когда-нибудь ты захочешь это вспомнить, – ответила она. – Когда что-то производит на нас сильное впечатление, мы должны постараться об этом не забыть. Так что, поверь мне, делать заметки – это хорошая идея.

– Но как мне узнать, что я хочу запомнить, а что, наоборот, лучше никогда не вспоминать?

– А вот это самое сложное, – улыбнулась мне Розмари, быстро прикусив ноготь большого пальца. – Это сложнее всего, да. Ведь очевидно, что мы не можем тратить всё своё время, постоянно делая заметки о происходящих с нами событиях, верно?

– Конечно, нет, – ответила я и отступила от картины, по-прежнему не сводя с неё глаз. Даже перестав выглядеть как некое странное окно, она оставалась не менее удивительной и красивой. – Наверное, это было бы глупо.

– Это было бы очень глупо, Имп. Мы бы тратили кучу времени, пытаясь не забыть ничего важного, и с нами в итоге не случилось бы ничего действительно примечательного.

– Значит, нужно быть очень внимательной, – заключила я.

– Совершенно верно, – кивнула она.

Больше я ничего не помню о том дне рождения. Только мои подарки, поход в музей ШДРА и слова Розмари о том, что я должна записывать всё, что окажется важным для меня в будущем. После музея мы вроде бы пошли домой. Дома меня явно ожидал торт с мороженым, поскольку так было всегда, вплоть до того года, когда она покончила жизнь самоубийством. А вот вечеринки по этому поводу не было, потому что мы никогда их не устраивали на мои дни рождения. Да мне и самой никогда этого не хотелось. Мы ушли из музея, день пролетел, наступила полночь, и мой следующий день рождения наступил, когда мне исполнилось двенадцать. Вчера я заглянула в интернет-календарь, и он сообщил мне, что завтрашний день, третье августа, это воскресенье, хотя для меня это ничего особенного не значит. Мы никогда не ходили в церковь, поскольку моя мама отреклась от Римской католической церкви и всегда говорила, что я должна держаться подальше от католицизма, хотя бы потому, что тогда мне не придётся проходить через те же трудности с отречением.

– Мы не верим в Бога? – спросила я её как-то раз.

– Я не верю в Бога, Имп. Во что будешь верить ты – зависит только от тебя. Ты должна сама это понять и со всем разобраться. Я не могу сделать это за тебя.

Если, конечно, эта беседа действительно имела место. Вроде бы да, наверное… но немалая часть моих воспоминаний – ложные, поэтому я не могу быть полностью в этом уверена. Многие из моих самых интересных воспоминаний, кажется, никогда не происходили в действительности. Я начала вести дневники после того, как Розмари заперли в Батлере, после чего мне до восемнадцати лет пришлось жить с тётей Элейн в Крэнстоне, но даже дневникам нельзя доверять. Например, там есть серия записей, описывающих поездку в Нью-Брансуик, а я твёрдо уверена, что не принимала в ней никакого участия. Раньше меня пугали воспоминания о событиях, которые никогда не происходили в реальности, но потом я к этому привыкла. К тому же сейчас такое случается не столь часто, как когда-то.

– Я собираюсь написать историю с привидениями, – напечатала она.

Именно над этим я сейчас и работаю. Я уже рассказала вам о призраках моей бабушки, моей матери и сестры моей прабабушки – той, которая держала мёртвых животных в колбах, помеченных цитатами из Священного Писания. Все эти женщины теперь всего лишь призраки и преследуют меня, так же как и другие призраки, о которых я только собираюсь написать. Так же, как меня преследует призрак больницы Батлера, расположенной рядом с кладбищем Суон-Пойнт. Так же, как меня преследует исчезнувший отец. Но больше всего меня преследует «Утопленница» Филиппа Джорджа Салтоншталля, которую я бы обязательно запомнила навсегда, даже если бы у моей мамы не нашлось в тот день времени, чтобы сделать пометки на конверте.

Призраки – это такие воспоминания, которые слишком сильны, чтобы их можно было раз и навсегда забыть, они отзываются эхом сквозь годы, отказываясь быть стёртыми неумолимой дланью времени. Не могу себе представить, чтобы Салтоншталль, когда писал свою «Утопленницу» – почти за сто лет до того, как я впервые её увидела, – вдруг опустил кисть, задумавшись обо всех тех несчастных, кого она будет в дальнейшем преследовать. Это ещё одна очень важная вещь в общении с призраками – вы должны быть осторожны, потому что привидения невероятно прилипчивы. Призраки – это своеобразные мемы, особенно вредоносные ментальные инфекции, социальные болезни, которые не нуждаются в вирусном или бактериальном носителе и передаются тысячами различных способов. Книга, стихотворение, песня, сказка на ночь, самоубийство вашей бабушки, танцевальные па, пара кинокадров, диагноз «шизофрения», смертельное падение с лошади, выцветшая фотография или история, которую вы рассказываете своей дочери.

Или картина, висящая на стене музея.

Я почти уверена, что Салтоншталль на самом деле пытался изгнать собственных призраков, когда нарисовал стоящую в пруду обнажённую женщину с маячащим за её спиной тёмным лесом. Слишком часто люди совершают подобную ошибку, пытаясь использовать искусство, чтобы изловить докучающего им призрака, добиваясь лишь того, что он получает возможность досаждать бесчисленному множеству других людей. Итак, Салтоншталль отправился к реке Блэкстоун и увидел там нечто странное, став участником каких-то событий, – и это воспоминание преследовало его до самой смерти. Позднее он попытался избавиться от него единственным известным ему способом, то есть решив перенести его на холст. Распространение этой вредоносной идеи не было злонамеренным действием. Это был акт отчаяния. Иногда преследуемые люди достигают той точки, когда им либо удаётся отогнать призраков прочь, либо эти призраки их уничтожают. Плохо то, что, когда вы пытаетесь вытащить своих призраков на свет божий и где-то их запечатать, чтобы они не могли причинить вам вреда, – обычно ничего не получается. Вы можете создать копию докучающего вам фантома или перенести в произведение искусства некую бесконечно малую толику этого создания, но основная часть его сущности так глубоко коренится в вашем сознании, что никуда оттуда не денется.

Розмари никогда не пыталась научить меня вере в бога или в греховность, в рай или ад, и мой собственный опыт ни разу не приводил меня к осознанию этих материй. Не думаю, что я вообще верю в существование души. Впрочем, это не важно. Зато я верю в призраков. Верю, верю, верю в призраков, как говорил в фильме Трусливый Лев[9]. Конечно, я чокнутая особа, и мне нужно принимать таблетки, которые мне не по карману, чтобы не загреметь в психушку, но я всё ещё вижу призраков везде, куда ни упадёт мой взгляд. Потому что, стоит вам только однажды их увидеть, и после этого вы уже никогда от них не избавитесь. Но хуже всего то, что если вы случайно или осознанно получаете способность их видеть, то совершаете тот самый гештальт-сдвиг, который позволяет вам лицезреть их такими, какие они есть, а они, в свою очередь, приобретают возможность видеть вас. Например, бывает, смотришь на картину, висящую на стене, и она вдруг становится похожа на окно. На окно, через которое одиннадцатилетняя девочка пытается дотянуться до пейзажа, открывающегося с другой стороны. Но, к сожалению, в окнах есть одна особенность: большинство из них работают в обе стороны – да, из них можно выглянуть наружу, но также сквозь них внутрь может заглянуть всё то, что произошло когда-то в прошлом.

Впрочем, я забегаю вперёд. Это означает, что мне нужно остановиться и вернуться немного назад, отложив в сторону размышления о вредоносных мемах, привидениях и загадочных окнах, по крайней мере на время. Мне надо вернуться в ту июльскую ночь, когда я проезжала вдоль реки Блэкстоун неподалёку от того места, которое вдохновило Салтоншталля на создание «Утопленницы». Той самой ночью я повстречала русалку по имени Ева Кэннинг. Кроме того, нельзя забыть ещё об одной снежной ноябрьской ночи в Коннектикуте, когда я ехала через лес по узкой щебёнчато-битумной дороге и наткнулась на девушку, которая на самом деле была волчицей – и призраком, как Ева Кэннинг, – вдохновив другого художника, ныне покойного, по имени Альбер Перро, запечатлеть её образ на холсте.