Кирилл Титов

Гипотеза о полной субъект-центрированной модели в изучении психического мира человека

Образ, его смысл и границы

Аналогично обстоят дела с возникающим на границе субъективного сложным комплексом апперцептабельного – так называемым образом, например с образом дерева, мимо которого проходит человек. Предмет частично будет зарегистрирован органами зрения, частично достроен зрительной корой, частично затем воспроизведен на основе памяти, особенно когда начнёт выходить из поля зрения и, возможно, будет доконструирован, дополнен воображаемыми, непроизвольно произведёнными фантазией или ассоциативным процессом элементами.

Образ может быть сложносоставным, представляющим из себя комплекс апперцептабельного\ощущений, включающий в себя несколько модальностей, например «карусель с музыкой», или «вкусное яблоко» или «вкусный плотный вчерашний завтрак» (последний вообще состоит из зрительного, вкусового, кинестетического, временного, и невидимого предэмоционального ощущения сытости). Также он может объединять в себе несколько эволюций, например образ просмотренного спектакля составлен из множества последовательных полимодальных наслоений и, тем не менее, присутствует во внутреннем мире субъекта как некое единое целое, гештальт, то есть образ может быть симультанным. Также образ может также воспроизводиться с различной степенью «разрешения», то есть быть более или менее подробным, наподобие изучаемого «фронтально» цветка или образа, присутствующего где то на краю восприятия, либо с различной пропорциональной точностью, когда, допустим, при воспоминании форма конкретного цветка воспроизводится представлением более подробно, чем его запах.

Ограничен ли состав образа чувственными конструктивными элементами модальностей?

Категорически нет, поскольку в любом образе должен присутствовать некий элемент сверх перцепции, делающий при апперцепции его в различной степени «понятным», опосредующий его актуальные и потенциальные отношения с эмоциональным опытом, другими образами, с желаниями и стремлениями, обстоятельствами, временем, словесным обозначением и значимостями, то есть со всей актуальной целостностью психики, элемент, содержащий в себе чувственные значимости и связанности образа. Фактически, образ должен содержать след предыдущих перцепций и апперцепций, который дополняет собой перцепт, будучи знанием в чувственной форме, присоединяемым к образу в процессе восприятия еще до до вмешательства сознания.

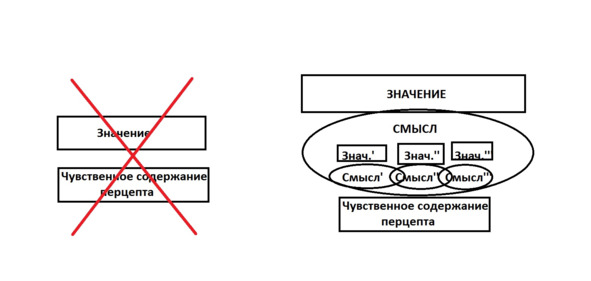

Важно отметить, что хотя двойственную природу перцептивного образа констатировали многие авторы, включая в него первичные образы и образы восприятия (Г. Гельмгольц), чувственную основу и воспринимаемый смысл образа (Э. Титченер), чувственную ткань и предметное содержание (А.Н.Леонтьев), видимое поле и видимый мир (Дж. Гибсон), и несмотря на ясное понимание того, что в формировании образа огромную роль играет память – чувственная основа образа была все же соединена ими «напрямую» с названным по-разному значением образа, образуя, по выражению А.Н.Леонтьева «единство» (А.Н.Леонтьев, «Деятельность и сознание», М., Смысл, Академия, 2005). Возможно, такое предположение произошло вследствие того, что сознание подвергает апперцепции содержание, только когда оно уже оформлено в «представление об образе», «истолковывая» его. Соответственно, при интроспекции значения образа производят впечатление его содержания: внимание исследователей по каким-то причинам не углубилось в факт, что восприятие перцептивного содержания после появления прежде всего производится не мыслящим сознанием, но несущим в себе весь опыт субъекта чувствующим до-сознательным с участием ассоциативных зон коры, которое даже по времени активации отстоит далеко от логических операций, осознаваний и вербальных констатаций.

Меж тем в результате этого до-сознательного конструирования, с перцептивной основой образа смыкается не обобщенное значение или тем более не концептуальное значение. А именно продукт до-сознательного, уникальный отпечаток перцептивной основы в текущем субъективном содержании и пробужденном им содержании памяти, воплощающий актуальное соотношение перцептивной основы образа с актуальным содержанием психики, иррациональное знание в чувственной форме, которое и является соединителем между перцептивной основой образа и его многочисленными значениями.

Для того, чтобы сознание обнаружило значение перцепта, совершенно не унивариантное к его чувственному слепку – например, при восприятии стула с лежащим на нем котом значение у одних будет «кот», у других «стул», у третьих «стул с котом», причем в зависимости от условий психики как одному и тому же слову могут соответствовать различные чувственные слепки, так и наоборот – между перцептом и значением должна существовать чувственная общность, привносимая к перцепту в процессе восприятия, иначе они никак не могут быть поставлены в соответствие.

При этом создающее эту общность реагирующее бессознательное совершенно не должно и не может никак «назвать» перцептивную основу образа, а в зависимости от состояния и направленности психики доставляет к ней массу ощущений и связей, ассоциаций и прочего, что является инвариантным переводом содержания перцепта на субъективный чувственный язык психики, прочтением. Этим психика актуализирует индивидуальный субъективный смысл этого предмета, который значительно шире как перцептивной основы образа и частной предметности объекта восприятия, так и отражаемого в представлении в ясно осознаваемой форме.

И уже этот «перевод перцепта на переживаемое» в дальнейшем, при направленной апперцепции, как отдельном действии с участием других частей психики, будет выражен сознанием в любом из его частных значений и глобальном отношении к субъекту. Смысл, таким образом, иррационален, но ракурсно рационализируем. Фактически, это элемент «первичного сознания» по Дж. Эдельману,, (Дж. Эдельман, «Сознание: помнимое настоящее», Эволюционная эпистемология. Антология, состав. Е.Н.Князева, М., Центр гуманитарных инициатив., 2012) филогенетически предшествующего второсигнально организованному сознанию человека.

То есть в образе необходимо присутствует целостность, смысловая «инструктивная оболочка» – тень опыта, исторически создаваемая и дополняемая при апперцепции и затем хранимая в памяти, пробуждаемая памятью при воздействии перцепта – которая, собственно, и соединяет субъективно достоверно своим содержанием фактурную основу образа, находящуюся в представлениями – с ее многочисленными значениями от вербального до сакрального.

Рис.1. Смысл образа.

Содержание образа, соответственно, существенно расширено над перцепивной чувственной основой за счет отношений к ее элементам: не сами предметные элементы образа, а иррациональные отношения к ним, не «страх как готовая реакция при виде волка», но «чувственное отношение волка к страху». Имеет в себе некий одноплановый относительно субъекта смысл, который комплементарен перцептивному представлению, и расширяет его, посредством которого и благодаря которому образ может сопоставляться с другими образами и избирательно извлекаться из памяти, а также участвовать в иных интеракциях.

Так же, как квалия является субъективным выражением отношения анализатора к сигналу, так смысл является субъективным выражением комплексного отношения содержимого данной психики к данному представлению.

В результате любой образ в момент первичного или повторного создания включает в том числе вариабельное по сложности и связанности, как минимум начальное чувственное содержание самого себя, которое связано с элементами перцептивного представления и может быть в них подробно развернуто при воспоминании.

В этом отношении выделение понятий и иных считающихся абстрактными явлений внутреннего мира в качественно отдельную сущностную категорию не вполне оправдано, так как во внеапперцептабельном состоянии они были бы не доступны сознанию, но они, напротив, апперцептабельны и представимы. Соответственно, их скорее нужно считать функционально специализированным, обособившимся в ходе развития мышления классом обобщенных образов с редуцированной\унифицированной модальной составляющей, отражающих сочетанные признаки объектов и сформировавших класс «никогда-не-видимых-в чистом-представлении вещей», «актеров, скрытых одеянием»; но в остальном ведущих себя характерно для образов, и используемых в мышлении аналогично. За тем исключением, что они приложимы к составным элементам не одного, но многих представлений, как смысл понятия «чашка» приложим к перцептам многих реальных чашек, имеющих вариабельные размеры, вес, материал, фактуру, цвет. Такое свойство необходимо проявляется в создании разумом индивидуума личного «внутреннего метаязыка», тезауруса, связывающего иррациональные чувственные и рациональные абстрактные понятия друг с другом и между собой, необходимость которого признавалась в том числе в теории изоморфизма Л.М.Веккера. (Л.М.Веккер, «Психика и реальность: единая теория психических процессов», М., Смысл, 1998). Любой образ необходимо содержит составляющую, создающую его как осмысленное, доступное пониманию целое, иначе «смысл».

Выделение понятия смысла представления в отдельную категорию, помимо очевидной субъективной необходимости, вызванной его очевидным наблюдаемым при интроспекции существованием, имеет дополнительное преимущество. Оно снимет ряд значительных теоретических трудностей, традиционно возникающих при попытках описания мышления и целеполагания, наподобие трудности вопроса, «какие образом рациональное мышление выбирает самый значимый объект перед началом мышления, если для выбора он должен быть мышлением уже исследован»? Фактически смысл является основой для мышления, и без него теории мышления висят в воздухе, отвечая на вопросы «что и когда происходит при мышлении», но не на вопрос «как мышление осуществляется».

Введение термина «смысл» для указания компоненты, создающей субъективную целостность чувственного знания образа и содержащий его отношения с другими явлениями психики, требует дополнительных пояснений.

Обыкновенно слово «смысл» используется для обозначения неисчерпаемого диапазона не собственно смысла, но внутренних предназначений действий, поступков и прочего внутреннего, выведенного рационально относительно личности и ее интенционального контекста, что ограничивает применимость термина уровнем личности и приводит к созданию описательных телеологических классификаций, от индивидуальных до общечеловеческих, скорее, уводящих прочь от субъекта.

В этом случае термин «смысл» ссылается на аналоговый живой смысл многомерной реальности субъекта, соотнося его с некими значениями. Например, фраза «смысл закончить школу в том, чтобы получить хорошую работу» предполагает по умолчанию невероятный объем подразумевающегося, он предполагает, что работа нужна, что она имеет скрытый набор связанных с ней значимостей, эмоций, трепетных ожиданий, значений, которые и являются совокупным иррациональным мотивирующим телом понятия. Здесь слово «смысл» фактически ссылается на иррациональное – но представляет его завернутым в рациональную символизирующую оболочку. Поэтому для различения хотелось бы оставить за означенным смыслом словосочетание «рациональный смысл».

Однако в рамках данной работы хотелось бы вернуться к содержанию слова «смысл», как неисчерпаемому субъективному сущностному содержанию того или иного феномена, включающему в себя знания и отношения к нему, точнее к его субъективному инварианту.

В пользу этой необходимости положены очевидные факты: во-первых, уже акт единичного восприятия образа неизбежно формирует первичный чувственный комплекс внутренних значений как «перевод на язык субъекта», позволяя как минимум узнавать аналогичное повторное восприятие – комплекс, как раз и служащий смыслом. Во-вторых, без влияния смысла один и тот же объект представления не мог бы входить в различные образы, как это происходит в рисунках с неоднозначным восприятием, как с кубом Неккера. В-третьих, без наличия первичных смыслов в образе каждый новый образ создавался бы не посредством флюентного апперцептивного опознавания частей воспринятого, но длительным практическим исследованием наблюдаемого феномена. В-четвертых, без такового объединяющего образ комплекса недостающую часть образа было бы невозможно вспомнить по другим его частям, что в языке описывается как «вспомнить по смыслу». В-пятых, без наличия элементарного смысла невозможным оказалось бы установление связей образа с другими внутренними явлениями, и, наконец, невозможна была бы эволюция смыслов, поскольку они создаются и дополняются посредством типичных актов повторного или первичного переживания, а не каким-либо принципиально отличным психическим процессом.

Любое восприятие, чтобы стать для сознания чем-то большим, чем хаотический набор сигналов разной интенсивности, формы, чередования и модальности, необходимо должно быть дополнено компонентами, исходящими из иррациональной психики. Это добавление происходит, начиная с анализаторов, достраивающих и объединяющих эти элементы, что очень хорошо можно наблюдать на примерах оптических иллюзий. Продолжается ассоциативным автоматом памяти, прибавляющим свои инструктирующие ощущения, например, пушистое будет еще до прикосновения «ощущаться теплым». Дополняется бессознательным интенциирующим, несколько позднее делающим образ «желанным» или «страшным». И достраивается мышлением, которое, еще позже, взвесив все данные, может признать предмет «неуместным» или «некрасивым», и присоединить к нему новые более глобальные смыслы относительно целесообразности, патриотизма и так далее, вплоть до отношения со смыслом жизни.

Строго говоря, уже квалия является таким добавлением дополнения к сигналу, сообщая сознанию не само физическое свойство, например «твердый» или «горячий», но отпечаток его в свойствах психики.

Восприятие было бы бесполезно без дополнения его аналитическими элементами смысла со стороны содержания психики, поскольку они дают основание сознанию для реагирования. Поэтому без преувеличения можно сказать, что смысл служит измерителем и одновременно инкарнацией воспринятого в «материи» субъекта, делая его принадлежащим к субъективному миру. Свойства смысла играют роль интенционирующих признаков, позволяющих психике при мышлении прилагать, разворачивать и трансформировать образ соответственно интенциирующему потенциалу и контексту, обеспечивая интенцию, как направленность и координацию деятельности.

Смысл является отпечатком воспринятого в психике, фактическим сгустком актуальных связей ее содержания, пробужденных в памяти в процессе отпечатывания воспринимаемого, непосредственным, «предметным» эквивалентом познания. Он и является уже осуществленным, данным конкретным познанием представления, ожидающим уже только слияния со всем содержанием субъекта для получения своего места в картине его субъективной реальности.

Смысл, являясь внутренней данностью, ни одним своим элементом не нуждается в дальнейшем познании, однако может быть дополнен и расширен за счет запечатления в нем отношений с другими смыслами других образов.

Этим смысл качественно отличается от комплементарного ему представления: если перцептивное представление это огонь, то смысл его включает и переживание тепла, и ожога, и света от огня, и слово огонь и массу всего другого, что совокупно составляет повторно воспроизводимое памятью субъективное переживание, которому присвоено название «огонь». Смысл можно назвать истинным «внутренним предметом», впрочем предметом невидимым и многоликим, вобравшим в себя отпечатки всего близкого по содержанию опыта индивидуума, он не ощутим целиком, но ощутим частно, будучи актуализированным проявляющим и означающим его представлением.

Смысл неизмеримо содержательнее представления, даже представления на основе восприятия, поскольку восприятие доставляет в представление прежде всего форму, цвет и иные «дигитализируемые» впечатления. Смысл же этого представления заключает в себе все чувственное и концептуальное знание индивидуума об объекте представления в его актуальной и потенциальной, раскрываемой и углубляемой форме, и знание о его контекстном месте в текущем интерьере сознания, а также в свернутой форму хранит ассоциации как присутствие элементов других смыслов. Если углублять рассмотрение любого смысла, то он поэтапно приведет от отношения к частному непосредственно к отношению к субъекту, Я данной психики, являющемуся начальной точкой отсчета любого смыслообразования.

Термин «смысл» ни в коем случае не используется как синоним или заменитель термина «значение», поскольку слово «значение» относится к случаю, когда нечто выступает в качестве обозначения чего-то другого. В отличие от «значения» смысл никак не «обозначает» непосредственно воспринятый состав представления, поскольку является хранимым и дополняемым переживанием субъектом этого представления, и включает в себя чувство от отпечатывания представления в субъекте. Он комплементарен значению, является штучным контррельефом в живом и непосредственно ощущаемом содержимом психики. Смысл это не «означающее» – а «значащее субъективное», фактически структурированная чувственная значимость предмета мышления. Соответственно «значения» дополнительны к смыслу, и смысл воплощается в значениях, одно из которых, например, картинка кошки, другое слово «кошка», а третье имя «Мурка», и так далее.

Представление является значением к смыслу и любое представление подобно сценке, воспроизводящей лишь частное прочтение смысла, а любой образ, соответственно, является различной сложности и глубины смыслом, проявленный в представлении одним из его значений как перцептивной частью образа.

По сути, хотя прижившееся в литературе слово «смысл» чаще всего как раз и обозначает тот или иной смысл, иллюстрированный значениями, из-за упора на эти (как правило коллективные) значения и окружающие их рационализации, наподобие «общественного блага» или «смысла жизни», оно теряет свое центральное содержание.

Однако в действительности для субъекта «значение», как любое представление, скорее выступает лишь как средство представления, символизации и удержания смысла в поле мышления.

Также необходимо указать на отличие содержания вводимого понятия «смысл» от вложенного Э. Гуссерлем в понятие ноэзиса. Несмотря на то, что смысл первично возникает подобно ноэзису при контакте интенции субъекта с внутренним объектом представления, он, в отличие от ноэзиса, не утрачивается при перемене интенции, а сохраняется памятью, пробуждается и лишь достраивается, а не возникает наново. То есть смысл существует независимо от ноэзиса и оказывается способным повторно возникнуть не посредством него.

Вследствие вышеописанного образ, за счет присутствия в его составе смысла, уже является первично познанной вещью, причем смысл образа далее может быть разворачиваем и углубляем мышлением в других соответствующих смыслу значениях.

Это невероятно важный для предмета момент: первичное познание критически необходимо, поскольку любое неизвестное потенциально опасно для живого существа. Поэтому первично, не обладающее достаточным смыслом представление, например представление, возникшее при восприятии незнакомого явления, вызывает инстинктивную ориентировочную реакцию, призванную создать на его основе познанный, то есть обладающий смыслом образ. После же создания такового смысла образ, возникающий при повторном восприятии, автоматически комментируется смыслом, и не требуют дополнительного вмешательства мышления, возникая сразу в первично познанном виде. Более того, при воспроизведении мышлением смысла он автоматически комментируется представлением. Таким образом, смысл позволяет автоматически актуализировать познание.

Благодаря наличию смыслов, являющихся чувственными итогами познания, человек уже на момент начала апперцепции имеет по большей части понятный мир.

Соответственно, слово «смысл» использовано здесь в качестве обозначения живого субъективного отпечатка персонального обобщенного опыта, потенциально содержащего в себе все свойства, значимости и отношения предмета мышления к субъекту, необходимые для процессов познания и мышления с участием этого предмета.

С субъективной точки зрения, смысл представления – это комплементарный представлению комплекс его чувственных свойств, качеств и связей.

Таким образом, непроизвольно возникающая и ощущаемая целостность любого образа при его «понимании» сама по себе уже является первичным аналитическим смыслом, заключающим в себе след целостного акта апперцепции, интегрировавшего собой испытанные в опыте связи перцепта со смысловым, контекстным, эмоциональным и интенциональным содержанием самого воспринимающего субъекта. Поэтому смысл не выразим полностью и неисчерпаем в значениях и никогда не может быть исчерпывающе полным. Напротив, он способен к усложнению и стремится к дальнейшему неисчерпаемому усложнению и комбинации с другими, от простого детского «киса» до зоологической классификации кошачьих и сложных личных и общественных отношений с ними.

Смысл относится к чувственным элементам образа, контексту, понятиям, значениям и вербальным\символическим обозначениям так же, как изображение к краскам, мазкам, раме, сюжету, цене и названию.

Без смысловой целостности совокупность апперцептабельного еще не формирует доступного мышлению образа, что достаточно явно можно наблюдать при конструировании фигуры на основе пятна Роршаха, или при выделении фигуры на пестром фоне детской картинки «найди зверюшку», или при узнавании мелодии по нескольким нотам; образ создается из апперцептабельного смыслом, охватывающим его состав.

Известное «смутное восприятие результатов перцепции до апперцепции», высказанное некогда Г. Лейбницем, по-видимому, обусловлено фрагментарным разрозненным включением перцептивных элементов в другие образы на правах смежного с ними «фона», наподобие расчленяющих силуэт хамелеона пятен маскировки.

Смысл можно назвать «прозрачным», «полевым телом» предмета мышления, чувственным знанием и осведомленностью субъекта, тогда как сам предмет мышления ясно виден сознанию в зеркале представления только частично, своей перцептивной частью.

Возможный механизм формирования этой смысловой целостности будет обсуждаться далее. Фактически, образ, состоящий из смысла с вариабельным представлением его частей=значений, является комплексной аналитической единицей субъективного, способной стать фигурой для процесса мышления.

Должен ли образ своей перцептивной частью необходимо включать все модальности? Открытый вопрос. Казалось бы, мы можем привести примеры чисто зрительных, звуковых или кинестетических образов, но явление синестезии, в том числе обыденной, наподобие «сладкого звука», «яркого ощущения», позволяет предполагать, что остальные модальности даже в таких образах все же присутствуют, хотя и в крайне редуцированном «нулевом» виде.

При этом природа явлений, составивших образ, остается монотонной в отношении того, что все они, вне зависимости от исторического способа появления, модальности или сложности, относятся к категории апперцептабельного. То есть они могут непосредственно быть пережиты субъектом в ощущениях, хотя не обязательно являться непосредственными объектами внимания и переживания в данный момент, даже присутствуя в представлении, наподобие одного листа в массе листвы.

Важным обстоятельством является то, что апперцептабельное, будучи объектом апперцепции и принадлежа субъективному миру, в то же время субъективно является «внешним» по отношению к субъективному наблюдателю\субъекту, благодаря чему его «я» может участвовать в направленном и осознанном взаимодействии с апперцептабельным в процессе интроспекции и мышления и этим его познавать и изменять.

Соответственно, в качестве фактурной единицы субъективного выступают вмещаемые объемом представления апперцептабельные феномены (ощущения), объединяемые смыслами в разнообразные по составу и сложности полимодальные симультанные образы (далее – образы), составляющие «предметную» часть содержания субъективного мира, его «материю».

Образ состоит из перцептивного представления и комплементарного ему смысла.

Сравнение апперцептабельного с материей имеет дополнительную параллель, так как образ, подобно материи, обладает свойством частичной независимости от сознания: он создается функциональными психическими автоматами представления и памяти не зависимо от воли и желания субъекта и удерживается психикой также по не зависящим от субъекта законам. Так, невозможно цензурировать конкретное содержание вспомненного или увиденного, хотя можно выбрать, что вспомнить и что увидеть. Равным образом невозможно уничтожить волевым усилием увиденное или вспомненное, можно только попытаться путем трансформации образа или переключения на другие внутренние или внешние объекты сделать так, чтобы образ постепенно перестал присутствовать в субъективном мире, и таким лишь образом «развидеть» его. При этом присутствие некоторых частей образа в поле представления может сохраняться довольно долго, включаться в другие образы, наподобие того, как неприятное событие омрачает весь вечер, и связываться с другими образами посредством памяти, ассоциативно вызывая в последующем активацию негативного переживания. Подчас это свойство весьма мучительно в отношении травмирующих и насильственных восприятий.

Образ возникает в субъективном в соответствии с законами функционирования неапперцептабельной\внесубъективной части психики, поддерживается ей и изглаживается в соответствии с ее законами, являясь «что» субъективного мира: тем, «с чем» мышление производит доступные ему операции, «материей» и «вещью» субъективной реальности.

При этом очевидно, что хотя субъект может взаимодействовать с образом и направлять взаимодействие с ним, разделять образ и усложнять его, но в то же время даже и этим процессов он не способен управлять в полной мере.

Инерционность образа, сохранение его в «кратковременной памяти», (а точнее, в виде наличного апперцептабельного содержания представления), как будет показано позднее, является важным свойством образа, критически необходимым для организации процесса мышления.

Другой важной особенностью образа является то, что он, будучи удерживаемым и воспроизводимым психикой, как бы является «декорацией», или, если угодно, «интерфейсом», все составные субъективные части которого являются наличной репрезентацией работы создающих его внесубъективных процессов, и одновременно не теряют с этими процессами физической связи в коннектоме.

Это изоморфное свойство образов не очевидно на первый взгляд, но при внимательном рассмотрении оказывается неизбежным, и существует по той причине, что у мозга нет других способов переживать, к примеру, ощущение красного цвета, кроме как посредством активации создающих его нейронных структур. В этом отношении воспоминание является буквально повторным переживанием, вовлекающим в свою актуализацию те же структуры мозга. В частности, благодаря такому положению дел возникает прекрасно документированный многочисленными исследователями, в том числе И. Павловым и М. Сеченовым, идеомоторный эффект кинестетического представления, когда представленное движение непроизвольно отображается реальными микродвижениями (что в том числе демонстрирует, что определенные смыслы при отражении в представлении инициируют движение).

Сказанное естественным образом распространяется и на связи образа, активация которых фактически означает не только чувственное соединение двух образов, но и информационное объединение подлежащих им механизмов психики посредством возбуждения нейронной сети.

На этом основаны научение, выработка навыка и рефлекса, ряд психотерапевтических методов, метод биологической обратной связи, и в целом функционирование психики.

Вследствие вышеописанного образ, во-первых, не постоянен «в пропорциях» своих воспроизведенных представлением перцептивных составных частей, во-вторых, трансформируем в процессе мышления, в третьих, не утрачивает связи с подлежащими себе нейрофизиологическими процессами, в четвертых, объединен смыслом и смыслами своих частей, за счет чего может быть вспомнен и при определенных обстоятельствах «развернут в представление», а также «расширен» и «углублен».

Важное следствие из этих свойств образа состоит в том, что образ, комплексно состоящий из объединенных смыслом различных элементов различных модальностей, является не просто «субъективной вещью», но и первичным аналитическим элементом для сознания. Он одновременно представляет собой результат аналитической работы внесубъективных механизмов восприятия, готовым первичным анализом самого себя, индексированной библиотекой своих обобщенных свойств и ключом доступа к механизмам дальнейшего анализа, например ассоциативным.

Общие свойства образа – поддержание природы и рода его «материи представления» (например, ощущение кислого вкуса) различными психическими процессами, непроизвольность возникновения и существования, а также инерционность исчезновения, которую можно ускорить отвлечением внимания на другие образы, либо, что то же самое, сильным раздражителем – заставляют предположить за ним информационный процесс нейрохимической природы: возбуждение, охватывающее минимум одну функциональную единицу коры или распределенное между многими единицами, поддерживающееся положительными обратными связями, в том числе за счет «инерции существования» ранее упомянутой целостности\смысла, и подверженное конкурентному торможению.

Необходимо учитывать, что в психике отсутствуют адресные зоны, наподобие архива свойств образа «кирпич» или «булка», соответственно любой образ будет фактически сконструирован восприятием, памятью, представлением или воображением как сумма элементарных апперцептабельных единиц, собственно «квантов ощущений», охватываемых одним информационным процессом и становящихся за счет этого качественно единым переживанием.

Соответственно, инвариантный образу «информационный предмет» можно себе представить как сложный граф возбуждения: сеть актуально взаимодействующих связей, задействующую переменное количество (за счет этого образ может иметь различное «разрешение», подробность) таких «перцептивных точек» из одного или многих создающих модальности нейронных комплексов, причем некоторые из этих «точек» могут быть одновременно вовлечены в поддержание нескольких «информационных предметов». Например, непосредственно воспринимаемая черная точка и представление об этой черной точке, либо черная точка в составе двух образов «картинки-перевертыша» одновременно вовлекают ее «материю» в состав различных образов с различными связями, и за этим процессом легко можно наблюдать интроспективно.