Колин Джонс

Падение Робеспьера: 24 часа в Париже времен Великой французской революции

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

Переводчик: Владислав Федюшин

Научный редактор: Дарья Зайцева, канд. ист. наук

Редактор: Лев Данилкин

Издатель: Павел Подкосов

Руководитель проекта: Александра Казакова

Художественное оформление и макет: Андрей Бондаренко

Корректоры: Зоя Скобелкина, Елена Рудницкая

Верстка: Максим Поташкин

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Colin Jones, 2021

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025

* * *

Посвящается Джо

Речь шла не о принципах,

а об уничтожении.

МАРК-АНТУАН БОДО,О СВЕРЖЕНИИ РОБЕСПЬЕРА

Благодарности

Это книга о Париже, и в ходе работы над ней неиссякаемыми источниками вдохновения для меня были труды двух несравненных и абсолютно непохожих друг на друга специалистов по XVIII веку, знатоков истории этого города и населявших его людей: Даниэля Роша и покойного Ричарда Кобба, которым я хотел бы отдать здесь дань уважения. Также я получил безмерное наслаждение от того, что в период исследования и написания книги у меня под рукой были «Картины Парижа» (Tableau de Paris) и «Новые картины Парижа» (Le Nouveau Paris) Луи-Себастьяна Мерсье – а в голове «Сердце бури» (A Place of Greater Safety) Хилари Мантел.

Первоначально я решил рассказать историю 9 термидора в «стиле Мерсье», который я описал во введении, – дотошно, подробно и с учетом времени, пространства и последовательности – просто из любопытства и исследовательского задора. Как историки, мы всегда пишем в рамках ограничений, накладываемых нашими источниками, но я чувствовал, что было бы интересно вывести работу на новый уровень сложности, бросить самому себе вызов. Меня привлекали работы не столько других историков, сколько писателей-экспериментаторов, таких как Жорж Перек, чей роман 1969 года «Исчезание» (La Disparition) написан без использования буквы «е», и Раймон Кено, в чьей книге «Упражнения в стиле» (Exercices de style) 1947 года рассказывается об обыденном происшествии в парижском автобусе с 99 разных точек зрения и с использованием 99 разных стилей повествования. Эти двое авторов принадлежали к традиции «письма с ограничениями», которой прославилось сообщество УЛИПО. Чему я научился сам по себе – благодаря менее амбициозной, но все же поставленной задаче: условием было привязать главы к часам и утрамбовать все повествование в пределы одного дня, – так это тому, что подобные упражнения развивают и стимулируют воображение на удивление полезными и подходящими способами. В моем случае такого рода практика дала новый импульс моему пониманию важности места, времени, тайминга и ритма повествования – которые, как оказалось, лежат в основе ключевых тезисов этой книги. Я надеюсь, что результатом этого станет не просто стилистическое упражнение, а усовершенствование пути к пониманию ключевого исторического события.

Идея книги родилась из бесед с моим замечательным агентом, покойной Фелисити Брайан, чья смерть настигла меня, когда работа над рукописью была близка к завершению. Мне посчастливилось подпитываться ее бесподобной жизненной силой, энергией и бодрящим энтузиазмом на протяжении почти 30 лет. Я благодарю Кэтрин Кларк из Felicity Bryan Agency за ее помощь на завершающих этапах работы над книгой. Лусиана О’Флаэрти и ее команда из издательства OUP терпеливо помогали мне во всем.

За годы, потраченные на исследования и написание книги, я очень многое почерпнул у своих многочисленных друзей, терпеливо слушавших мои тематические выступления на конференциях, семинарах, в ходе разговоров за чашкой кофе или за иными напитками, а также за обеденными столами – и выражавших интерес, подкидывавших критические замечания и оказывавших моральную поддержку. Я не могу упомянуть их всех, но я надеюсь, что они узнают в этих строчках себя и что они почувствуют всю глубину моей благодарности. Отдельно я хотел бы назвать и поблагодарить тех, кто оказал разного рода неоценимую помощь мне и моему проекту: Стивена Клея, Лорана Кувелье, Венсана Дени, Роберта Дарнтона, Ариану Фихтл, Метте Хардер, Мартина Лайонса (давным-давно!), Джонатана Сакса, Стива Сойера, Пьера Серна, Анн Симонен и Чарльза Уолтона. Среди читателей первого варианта моей рукописи были Дэвид Белл, Алекс Фэйрфакс-Чолмли, Дэвид Джордан, Саймон Макдональд и Майкл Соненшер – мне исключительно повезло оказаться в самой лучшей компании из возможных. Salut et fraternité – за их время, их любезность и их дружбу. Саймон также оказывал мне неоценимую поддержку, и благодаря его посредничеству я смог ознакомиться с большим количеством архивных находок. Подчеркну, что все оставшиеся ошибки – это исключительно моя «заслуга». Я также благодарю Натали Смит за исследовательскую и библиографическую помощь и Майлза Ирвинга, нарисовавшего карты. Доминик Люссье блестящим образом справился с составлением указателя.

Мне в высшей степени повезло, что я получил стипендию для крупных исследований от фонда Leverhulme, и я принимаю ее с огромной благодарностью. Щедрость, которую демонстрирует Фонд при финансировании того, что он считает ценными и передовыми исследованиями, делает эту организацию настоящей жемчужиной британского научного сообщества. Мне удалось поработать над проектом в нескольких научных учреждениях, где я выступал с докладами по теме моей книги. К ним относятся Университет Ричмонда, штат Вирджиния, где я занимал должность приглашенного профессора по программе Фримена (2013 г.); Национальный гуманитарный центр, Северная Каролина (2014 г.), где я был стипендиатом фонда Карла и Лили Пфорцхаймер; и Чикагский университет, где с 2018 года я состою в должности приглашенного профессора. Я также выражаю благодарность сотрудникам кафедры «Современная Франция» в моем университете за их интерес и поддержку. Я курировал данное направление, будучи стипендиатом при Институте передовых исследований в Париже в 2020–2021 годах, – удовольствие, которое не смог испортить даже COVID-19 (несмотря на все его старания). Я также хотел бы, как всегда, поблагодарить моих коллег по Исторической школе Лондонского университета королевы Марии, особенно Джулиана Джексона, Мири Рубин и Квентина Скиннера, за их неоценимую дружбу и поддержку.

У меня нет возможности перечислить все те места, где я выступал как докладчик и спикер, но я хотел бы упомянуть те случаи, когда мне была оказана честь быть приглашенным прочесть пленарные лекции; это очень поспособствовало кристаллизации моих идей. К такого рода выступлениям относятся: лекция на историческом факультете Оксфордского университета, 2011 г.; лекция памяти Дугласа Саутхолла Фримена в Ричмондском университете, 2013 г.; пленарная лекция Общества социальной истории, 2014 г.; и лекция на Бестермановских чтениях, организованных Фондом Вольтера, 2015 г.

Книга готовилась на протяжении многих лет, и за это время был опубликован ряд работ, темы которых так или иначе пересекаются с заявленной, – в частности, ‘The Overthrow of Maximilien Robespierre and the “Indifference” of the People’, American Historical Review, 119 (2014), pp. 688–713; ‘9 Thermidor, Cinderella of French Revolutionary Journées’, French Historical Studies, 38 (2015), pp. 9–31; ‘Robespierre’s Fall’, History Today, 65 (August 2015), pp. 39–44; ‘Robespierre, the Duke of York and Pisistratus during the French Revolutionary Terror’, Historical Journal, 61 (2018), pp. 643–72 (при участии Саймона Макдональда); и ‘La vie parisienne des Conventionnels en 1793’, в P. Bastien & S. Macdonald, eds., Paris et ses peuples. Presses de l’Université de Quebec à Montréal (2019), pp. 75–88.

Наконец, важно то, что, вынашивая идеи для этой книги, я проводил время в компании моей жены, Жозефины МакДонах, которой, с любовью, я и посвящаю этот труд.

Предварительное примечание и сокращения

День падения Робеспьера – 27 июля 1794 года – широко известен как 9 термидора II года по революционному календарю. Однако в целом я использовал знакомую григорианскую систему датировки, за исключением случаев, когда определенные события или законы традиционно упоминаются в терминах революционного календаря (например, Закон 14 фримера). Все даты в новом календаре относятся ко II году (1793–1794), если не указано иное.

Все события дневных и ночных часов либо воспроизведены непосредственно на основании данных из источников, либо представляют собой оценочную реконструкцию, основанную на обширной существующей документации. Все диалоги взяты прямо из первоисточников: ни один не выдуман, редактирование – минимально.

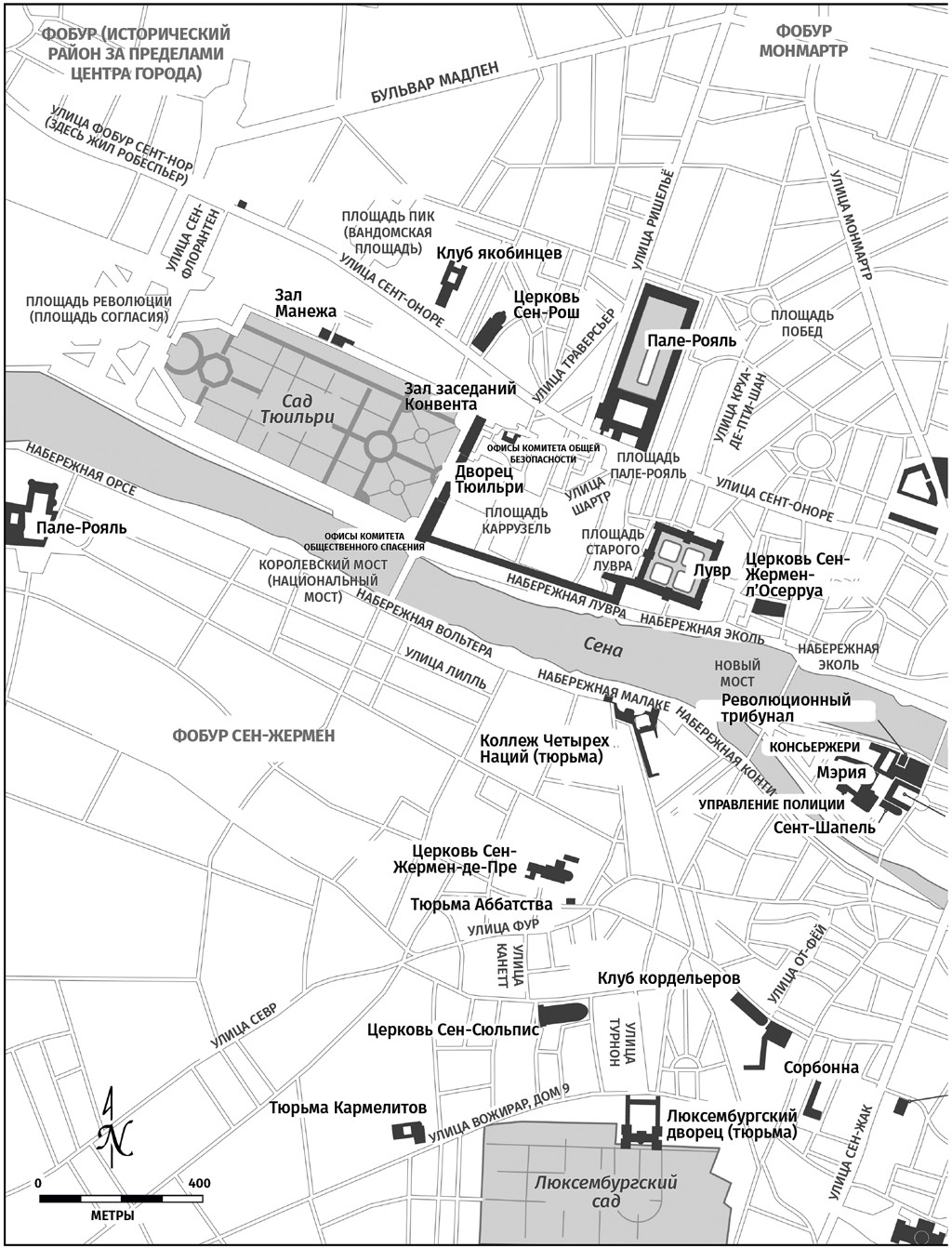

В примечаниях я указал места в границах Парижа со ссылкой на 48 «революционных секций», учрежденных в 1790 году. См. карту 2 и легенду. В разделе сносок в конце книги я указал современный округ.

Многие главные улицы и общественные здания были официально переименованы в ходе реализации политики революционного террора. В именах святых часто опускался их церковный статус: например, улицу Сент-Оноре иногда называли улицей Оноре, предместье Сент-Антуан – предместьем Антуан. Однако многие из этих официальных переименований не получили широкого распространения среди парижан и не укоренились в языке. Следовательно, я использовал новые революционные названия только там, где они получили широкое распространение: таким образом, старую (и современную) площадь Отель-де-Виль обычно именовали площадью Коммуны, тогда как площадь Каррузель за пределами дворца Тюильри редко называли ее новым официальным названием – площадь Соединения. Я всегда старался выбирать наиболее уместное и наименее вводящее в заблуждение название.

Повсеместно используются следующие сокращения:

Гр. – гражданин

КОС – Комитет общественного спасения (Comité de salut public)

КОБ – Комитет общей безопасности (Comité de sûreté générale)

НГ – Национальная гвардия (Garde nationale)

Введение

Падение Робеспьера крупным планом

Когда смотришь на вещь с близкого расстояния, она может оказаться вовсе не такой, какой виделась издалека. …Революционные кризисы состоят из ничтожно малых явлений, которые и складываются в саму суть, составляют существенную основу всех событий. Если смотреть на них в совокупности, многое покажется поразительным. Почти все эти события мало того что были непредвиденными, так еще и относятся к категории вещей, в которые не способен поверить ни один разумный человек.

Французская революция, как заявил в конце XVIII века Луи-Себастьян Мерсье, писатель, журналист, политик и непревзойденный знаток своего родного Парижа, была «всецело связана с оптикой». Только подойдя «вплотную» и углубившись в «бесконечно мелкие» детали революционного процесса, можно было в должной мере понять часто невероятный и неизменно непредсказуемый ход великих революционных событий. Возникает ощущение, что время в 1789 году вдруг резко ускорилось[1]. Товарищ Мерсье по политической деятельности, Буасси д’Англа, выразил удивление тем, что с высоты 1795 года казалось, будто французы и француженки за те шесть лет прожили шесть столетий. Парижане стали остро чувствовать течение времени. У них больше не было колоколов, возвещавших о наступлении нового часа (после национализации церковной собственности и закрытия большинства церквей), но теперь в их карманах были часы, а также кошельки, носовые платки и табакерки. Они вежливо извинялись, если опаздывали куда-то по причине того, что забывали свои часы дома[2].

Никогда парижане не были столь бдительны относительно всего, что касается времени, как в дни народных выступлений в столице (так называемые journées), когда время, казалось, мчалось особенно неудержимо. Journées (в переводе с французского буквально – «день», «дневное время». – Прим. пер.) сопровождали политическую жизнь на протяжении десятилетия: с 14 июля 1789 года, даты, которая обычно считается началом революции, до 18 брюмера / 9 ноября 1799 года, когда приход Наполеона, согласно распространенному мнению, положил ей конец. Казалось, что они следовали своим собственным правилам и процедурам в стремительном темпе, который мог вывести из строя и полностью изменить общий ход событий таким образом, что, как выразился Мерсье, «ни один разумный человек не поверил бы, что это возможно». Чтобы понять логику и механику любого отдельно взятого парижского journée и проследить за всеми его перипетиями, Мерсье посоветовал взять микроскоп и рассмотреть события как можно ближе. Он задавался вопросом, как во время этих революционных journées, когда каждый момент, казалось, имел значение и был наполнен смыслом:

Можно писать историю эпохи, если вы теряете след последовательного повествования (enchaînement) каждого дня?[3] Ибо то или иное событие случилось настолько неожиданно, что кажется, что оно и не произошло вовсе, а было сотворено из ничего…

Такое впечатление, что каждый участник был частью невидимой, состоявшей из случайных звеньев цепи, тянущейся неизвестно куда. Предметом этой книги является один из тех наполненных событиями дней, что так очаровали Мерсье: 27 июля 1794 года, или 9 термидора II года по системе французского революционного календаря, введенного в 1793 году[4]. Сам Мерсье не оставил подробного отчета о происходившем, поскольку в тот момент он был политическим заключенным в тюрьме, расположенной в здании бывшего монастыря английских бенедиктинцев, на улице Сен-Жак на Левом берегу, и опасался за свою жизнь. Однако это не мешало ему наблюдать, размышлять и ощущать себя частью событий во всей их цветущей сложности. В этот день пал Максимилиан Робеспьер, один из самых харизматичных и выдающихся политиков революции, и это ознаменовало начало конца того типа правления посредством террора, в котором он играл ключевую роль годом ранее. Это день, исход которого историки неизменно рассматривают как своего рода парламентский переворот, совершенный противниками Робеспьера среди политических элит. Я надеюсь продемонстрировать, что его исход не только был предопределен махинациями политиков, но стал результатом глобального процесса коллективных действий жителей Парижа, которые с 1789 года играли все более значительную роль в национальной политике.

Чтобы понять, как парижане добились своего места в ряду наиболее значительных действующих лиц в те драматичные дни, нам необходимо в общих чертах понять роль города в истории революции, начиная с первого революционного journée. Как известно, 14 июля 1789 года парижане штурмом взяли Бастилию, печально известную государственную тюрьму на восточной окраине города, в здании которой также располагался оружейный склад. Они пошли на это, чтобы защитить себя от попытки короля Людовика XVI и его министров свести на нет успехи, на тот момент уже достигнутые революцией. Своими действиями в тот день парижане вынудили короля одобрить создание единого унитарного «национального собрания» и позволить установить в стране конституционную монархию, основанную на принципах, изложенных в историческом документе – «Декларации прав человека и гражданина», обнародованной 26 августа 1789 года. Конституционная монархия в конечном счете провалилась. К моменту другого ключевого дня парижских народных выступлений, 10 августа 1792 года, огромная популярность Людовика XVI, которой он обладал в 1789 году, практически сошла на нет, и государя, ранее провозглашенного «восстановителем французских свобод», принялись сравнивать с тиранами и деспотами античных времен. Начало войны против континентальной Европы в апреле 1792 года сыграло важную роль в этом повороте: неспособность короля солидаризироваться с собственными подданными даже в момент острейшего национального кризиса разрушила его политическую легитимность. Парижское восстание 10 августа вынудило короля отречься от престола. Впоследствии он предстал перед новым законодательным собранием, Национальным конвентом, избранным всеобщим голосованием мужского населения, после чего в январе 1793 года был казнен.

Конвент подчеркнул эпохальное значение свержения короля, постфактум, в октябре 1793 года, объявив, что день, когда депутаты проголосовали за республику, то есть 21 сентября 1792 года, ознаменовал начало эпохи, отсчет которой пойдет по-новому (ее провозглашение задним числом подразумевало, что ко времени введения нового календаря шел уже II год эры равенства). Новый календарь, основанный на десятичной системе, которую французские ученые сочли наиболее естественной для человеческого разума, делил год не на недели, а на décades, состоявшие из десяти дней. Многие из дней, отведенных в этих новых декадах под отдых, были отданы под разного рода празднования и памятные мероприятия. Деление года на двенадцать месяцев еще сохранялось, но, поскольку календарь исчислялся с 21 сентября 1792 года, каждый из них начинался примерно на третьей неделе старых календарных месяцев. Была введена новая терминология, заменившая прежнюю мешанину из римских богов, императоров и христианских святых системой имен, вызывающих ассоциации с состояниями природы и аграрной экономикой. В новых названиях месяцев отражался и климат (по крайней мере в умеренных зонах Северного полушария). Термидор был жарким месяцем (от греческого thermon – «летняя жара»); ему предшествовали мессидор (июнь-июль), месяц урожая (messis – «урожай на латыни», май-июнь); прериаль – месяц лугов (prairie, «луг» по-французски, апрель-май) и флореаль – месяц цветов (flos, «цветок» на латыни, март-апрель). Точно так же каждый день, прежде посвященный какому-либо святому, был удостоен своего имени, уходящего корнями в разные природные феномены. Например, дата 9 термидора стала Днем шелковицы.

События 10 августа, ставшие причиной этих изменений в обозначении дат, подтвердили, что жители Парижа являются полноправными участниками политических событий в новой республике. Социальные группы, до сих пор находившиеся вне общественной жизни или на ее периферии, теперь были признаны всеми в качестве ключевых элементов в рамках «народного движения», которое проявляло себя не только в вооруженных выступлениях, но и в политической и идеологической деятельности в условиях расширившегося демократического поля, включающего теперь газеты и брошюры, митинги и демонстрации, политические ассоциации и клубы, а также местные комитеты и собрания внутри 48 секций, на которые с 1790 года был разделен Париж[5]. В авангарде народного движения была группа, с 1791–1792 годов известная как «санкюлоты» – термин, который означал, что они были «без кюлотов», то есть предпочитали носить штаны рабочего вместо укороченных брюк, которые до 1789 года были общепринятым признаком принадлежности к аристократии. На II году революции санкюлоты стали самой заметной политической группой, выдвигали из своих рядов наиболее деятельных участников народного движения и оказывали сильное влияние на общественное мнение.

В рамках этого инклюзивного демократического поля народное движение Парижа стремилось представлять весь народ Франции[6]. Однако эти претензии были поставлены под вопрос летом и осенью 1793 года, когда большая часть остальной страны выступила с решительным протестом против того, что они посчитали необоснованным вмешательством парижан в политический процесс. В течение еще двух journées – 31 мая и 2 июня 1793 года – парижское народное движение объединилось с радикальными депутатами Конвента, известными как монтаньяры, чтобы исключить из собрания более двух десятков умеренных депутатов, или «жирондистов». Парижане оправдали этот удар по избранным всей страной делегатам, сославшись на бедственное положение вооруженных сил зарождающейся республики, и обвинили жирондистов в препятствовании национально-оборонительной войне. Даже когда союзные армии держав антифранцузской коалиции двинулись вглубь территории Франции, провинциальные протесты против journées создали опасные условия для вызревания гражданской войны, в результате чего «федералистский мятеж» затронул многие районы страны, особенно в таких крупных городах, как Лион, Марсель и Тулон, а также в их окрестностях[7]. Ситуацию с порядком внутри страны еще больше усугубили события на западе Франции в департаменте Вандея и вокруг него, где вспыхнувшие волнения приобрели характер роялистского восстания. Со всеми этими угрозами своему существованию – разложением армии, восстанием федералистов и крестьянским бунтом на западе Франции – Конвент справился посредством введения чрезвычайного положения, которое повлекло за собой приостановку действия обычных конституционных механизмов, включая большинство индивидуальных свобод, закрепленных в «Декларации прав человека». В частности, депутаты создали Комитет общественного спасения, в который должны были входить двенадцать из них, ставшие ядром того, что считалось «революционным правительством» (в данном контексте слово «революционный» означало, что государство формально не действовало в рамках конституции: радикальная конституция, принятая в 1793 году, так никогда и не была реализована на практике)[8]. Комитет был наделен чрезвычайными, едва ли не диктаторскими полномочиями для противодействия внешним и внутренним угрозам. В частности, эти меры принимали форму террора, запугивания и уголовного преследования инакомыслящих внутри страны посредством осуществления государственного насилия самыми разными способами.

Грозный железный кулак комитета время от времени облачался в бархатную перчатку. В частности, правительство поддерживало прогрессивную социальную и экономическую политику, которая могла вызвать одобрение и симпатию к делу Республики не только у парижских санкюлотов, но и у народных масс по всей стране. Это было ключевое звено стратегического союза, заключенного летом 1793 года между депутатами-монтаньярами из Конвента и санкюлотами из рядов парижского народного движения. Посредником в переговорах об этом союзе стал Максимилиан Робеспьер, с июля 1793 года – ключевой член Комитета общественного спасения[9]. Больше, чем любой другой политический деятель, Робеспьер понимал, что легитимация правления Революционного правительства посредством террора лучше всего достигается за счет декларируемой приверженности социальным реформам, которые мобилизовали нацию в целом и парижан в частности.

Идеологическое обоснование, обеспеченное Робеспьером, сыграло важную роль в захвате правительством политической и военной инициативы в течение 1793–1794 годов: был положен конец гражданской войне, а у французской армии появилось преимущество перед их европейскими противниками. Поэтому можно было бы ожидать, что Робеспьер присвоит себе львиную долю заслуг в грандиозной решающей победе, одержанной в битве при Флёрюсе 26 июня 1794 года, в результате которой удалось очистить северные границы Франции от неприятеля и открыть дорогу для наступления республиканских армий на Нидерланды. Однако ж, по причинам, которые мы рассмотрим в этой книге, на деле все происходило иначе. Отношения между различными силами и деятелями в Революционном правительстве заметно изменились. Робеспьер был на ножах со своими коллегами из Революционного правительства, частично отошел от общественной деятельности и, похоже, намеренно провоцировал в Париже недовольство тем самым правительством, в котором сам и состоял. Его товарищи какое-то время мирились с его поведением, но в конце концов их терпение лопнуло. 9 термидора оппоненты Робеспьера открыто выступили против него в Конвенте и арестовали его.

Чтобы уловить логику событий 9 термидора, нам нужно понять позицию и мотивы Робеспьера, а также тех людей в Конвенте, которые из его союзников превратились в его противников. А еще мы должны проникнуть в головы жителей Парижа – и понять, что их беспокоило в те дни. Потому что – в конечном итоге – именно действия парижан после многочисленных и внезапных потрясений, которые, по мнению Мерсье, были столь характерны для тех неспокойных journées, определили исход всего этого дня.

Хотя насущные вопросы 9 термидора по своей значимости были сопоставимы с общенациональными, они решались парижанами intra muros. Мерсье однажды пошутил, что «Париж настолько велик, что можно устроить битву на одном его конце, а на другом конце об этом ничего не узнают»[10]. Однако в день 9 термидора это было абсолютно не так: в каждой из 48 секций города можно было наблюдать народные выступления и мобилизацию. Кроме того, все события того дня нагрянули столь неожиданно и развивались столь стремительно, что у жителей окрестностей (не говоря уж об остальной Франции) не было никаких шансов вмешаться[11]. Большая часть Франции проснулась 10 термидора и обнаружила, что Робеспьер пал. Это был наиболее парижский из всех революционных journées.

Рассмотреть, как 9 термидора парижане – естественно, санкюлоты, но и многие другие – мобилизовались, чтобы действовать сообща, подразумевает необходимость не только докопаться до «бесконечно малых» подробностей, но еще и локализовать их во времени и пространстве – на часах и на карте города, так сказать. Исход всего journée зависел от решений, принятых в течение этих 24 часов множеством людей, застигнутых событиями в разных актах разворачивающейся на глазах драмы и в ключевые моменты дневной суеты. Мы можем лучше уловить течение дня, отслеживая новости и информацию, а также слухи, сплетни, эмоции, приказы и распоряжения, наблюдая за мужчинами и женщинами, лошадьми, выхватывая взглядом ружья, пики и пушки по мере того, как они перемещались по городу и вокруг него на протяжении этих 24 часов. Все горожане – начиная с самого высокопоставленного парижанина и заканчивая самым скромным из них, жители исторического центра и самой дальней периферии – стремились угадывать знаки и постигать значение тех или иных мелочей, чтобы определить наилучшее направление для своих усилий. Что им надлежит делать? И во имя кого? Мобилизоваться или нет? Сплотиться вокруг Робеспьера и Коммуны (муниципального правительства)? Или поддержать Национальный конвент? Исход дня зависел от миллиона микроскопических решений, принятых парижанами на просторах города в течение 24 часов того дня. Реконструкция столь микроскопической, многослойной и многоплановой истории Парижа и парижан, осуществленная в этой книге, стала возможной только благодаря исключительному богатству архивной документации, относящейся к этому дню; за счет этого мы имеем доступ буквально к сотням и сотням небольших отчетов, освещающих события дня с разных ракурсов[12]. Для более подробного обсуждения см. Список источников и Jones (2014): ‘The Overthrow’, pp. 696–7. Копия инструкций от Барраса доступна в W 500, d. 3. Не так уж просто найти другой день во всем XVIII веке, источники сведений о котором были бы столь же обильны и содержательны. Через несколько дней после указанных событий Баррас, депутат, на которого правительство возложило оборону города, инициировал тщательную и кропотливую проверку всего, что произошло в каждой из 48 секций 8, 9 и 10 термидора. «Соберите все детали», – поручил он властям секций:

Факт, который кажется незначительным, может развеять подозрения или привести к открытию полезной истины. Сообщите мне обо всех приказах, которые вы отдали, и обо всех, что вы получили; но прежде всего, будьте точны в датах и часах; вы еще оцените их важность[13].

Благодаря этому призыву появилось около 200 небольших отчетов, где описывались события по крайней мере части того дня с наиболее выгодных точек обзора по всему городу. Многие из этих отчетов были объединены по ключевым периодам дня в отдельные подборки, каждая из которых соответствовала четверти часа. Помимо этого капитального массива информации, полученного в результате расследования Барраса, Конвент также учредил официальную комиссию для подготовки отчета о событиях дня, и данный документ был представлен Конвенту ровно год спустя[14]. Кроме того, описания деталей того дня непременно попадали в газетные статьи и более поздние политические мемуары. И наконец, буквально сотни полицейских досье на конкретных людей, составленных в течение следующего года или около того, также содержат аналогичные краткие описания эпизодов и моментов дня 9 термидора.

Эта мозаика из тысяч фрагментов дистиллированного опыта и памятных мелочей послужила основой для драмы, которая, как представляется, стала даже больше, чем сама реальность, ставшая ее основой. Когда, по замечанию Мерсье, «события становятся одновременно ужасающими и необычайными»[15], как в тот раз, они создают ситуацию, в которой никакой «драматический вымысел не сможет соответствовать историческим фактам». 9 термидора оказался днем, когда факты выглядели если не более странными, чем любой вымысел, то уж точно не менее захватывающими и удивительными. Смещение фокуса, привычного для историков, – с тем, чтобы лучше разглядеть парижан, их город и их действия драматичным днем 9 термидора, – позволяет нам увидеть в новом и неожиданном свете не только Робеспьера, революцию, практику террора и самих парижан, но и то, как мы пишем историю эпохального события[16].

Карта 1. Центр Парижа в 1794 году

Карта 2. 48 секций Парижа