Лауренс Люттеккен

Музыка Ренессанса. Мечты и жизнь одной культурной практики

Начиная с периода высокого Средневековья история музыки становится историей письменности в двояком смысле: это, с одной стороны, история того, как писали музыку, а с другой стороны, того, как писали о музыке. Имеется в виду, таким образом, и мышление при помощи музыкальных средств, и мышление о музыке. Соотношение этих составляющих было далеко не беспроблемным, но возникавшее между ними напряжение было продуктивным и динамичным. В эпоху Ренессанса взаимоотношения между этими двумя видами письменности вступили в новую фазу. Напряжение не исчезло, оно словно бы перешло на другой уровень, и об этом следовало бы поговорить подробнее. Здесь надо учитывать различные контексты: музыкальную теорию в узком смысле слова (прежде всего, сформулированную в специальных трактатах), но также в более широком смысле (например, изложенную в частном письме), рассуждения о музыке в немузыкальных контекстах и даже описание музыкальных событий в таких жанрах, как хроника. Однако под «рефлексией о музыке» мы подразумеваем не только нечто привносимое извне. Нет, это также предмет самой музыки. Такая рефлексия запечатлелась в дифференцированной системе жанров, остававшейся для композиторов непререкаемой, – хотя, как ни странно на первый взгляд, фундаментальных обоснований для нее так и не было выработано. Вдобавок музыкальная рефлексия была предпосылкой взаимодействия индивидуумов посредством музыки: любое произведение, созданное в определенном жанре, вступало в имплицитные, а иногда и эксплицитные соотношения с другими образцами того же жанра. Наконец, подобная рефлексия была предпосылкой к тому, чтобы в области музыки возникла сложная письменная культура – целая система, функционировавшая на разных уровнях. На фоне всей прочей письменной продукции это была совершенно особая форма, и тем не менее ее нельзя изолировать от изучения письменной культуры в целом.

Кроме того, при изучении музыкальной истории Ренессанса нельзя не обратиться и к формам восприятия. Они дают о себе знать и в самом общем виде, и очень конкретно: в тех решениях, какие представлены в отдельных музыкальных произведениях. Формы восприятия имеют значение не только в плане акустики; чаще всего музыка принимает также неакустический, письменный облик. Тем не менее предпосылки всякого музыкального явления – это время (главное измерение, в котором существует музыка) и пространство как место ее претворения в акустическое событие. И то и другое может быть прямо тематизировано в музыкальной композиции, например в изоритмическом мотете Гийома Дюфаи (время) или в многохоровой музыке Андреа Габриели (пространство). Важнее, однако, что оба параметра самым фундаментальным образом затрагивают проблематику соотношений, складывающихся между текстом и контекстом, и сложное целенаправленное взаимодействие обоих измерений является одной из характерных черт Ренессанса. То же самое относится к вербальному тексту, к слову, по-прежнему остающемуся основой всякой музыки – даже несмотря на значительные объемы письменно фиксируемой инструментальной музыки. Для эпохи Ренессанса характерно не только языковое многообразие (наряду с латынью в музыке присутствуют и другие языки), но и многообразие языков самой музыки, а также принципиально изменившееся соотношение языка и музыки. Музыка – при помощи своих средств – способна украсить произведения лирической поэзии, и в то же время музыка способна, при помощи языка, сотворять особые действительности – обрядовые и церемониальные. Наконец, языковые, риторические концепты содействуют тому, чтобы новые отношения с действительностью возникли у инструментальной музыки, прежде считавшейся чем-то побочным, случайным. Подобное облагораживание музыки без слов, инструментальной музыки, вполне сопоставимо с тем новым значением, какое приобретает живопись; это не только феномен социальной истории, но и важнейший концептуальный феномен.

Уже Буркхардт предполагал, что описанная им эпоха была так или иначе связана с формированием исторического мышления и восприятия. Применительно к музыке этот процесс еще практически не изучался, хотя именно в нем можно видеть своеобразную «скрепу», общий момент для культуры всего этого периода. Начав культивировать воспоминание, музыка в итоге создает нечто вроде своей собственной истории. Рождается представление о том, что музыка обладает собственной памятью – прежде всего в обличии жанра, хотя не только в нем. Память можно воспринимать как коллективную реальность, более того, в отдельных случаях ее можно умышленно актуализировать. Музыка – искусство, развертывающееся во времени, – вступает в сферу воспоминания и истории. Это крайне сложный для описания и вместе с тем чрезвычайно впечатляющий процесс. В конце его (на первый взгляд, загадочным образом) стоит повторное, а потому лишь мнимое «вторжение» Античности в музыкальную реальность. Этот процесс – породивший в конечном итоге монодию и оперу – вряд ли уместно объявлять «запоздалым». Новоприобретенная историчность своеобразно сочеталась здесь с музыкальной практикой, которая позже, в новых условиях, смогла уйти далеко вперед, оставив позади те предпосылки, которым была обязана своим возникновением.

Об указанных моментах как раз и должна идти речь в истории культуры Ренессанса, если писать ее с музыкальной точки зрения. В нижеследующем изложении все это обозначено лишь контурно – ведь детальное исследование каждого аспекта разрослось бы до объемов самостоятельного труда. В рамках очерка проще наметить те масштабные взаимосвязи, которые занимают нас в первую очередь. В результате должно сделаться ясно, отчего мы имеем полное право считать музыку столь же неотъемлемой частью Ренессанса, как архитектура, живопись, литература, философия или политические столкновения людей на самых разных уровнях.

2. Музыка в истории

Ставить вопрос о том, когда музыка вступила в историю, не обязательно означает пускаться в спекулятивные рассуждения об истоках музыки. С прагматической точки зрения уместно дифференцировать этот вопрос, попытаться выяснить, каким образом, где и как осуществилось такое вхождение. Только добившись ясности в осмыслении этого процесса, отнюдь не одномерного и линеарного, допустимо перейти к вопросу, начиная с какого времени музыка обрела свою собственную историю. Оба вопроса чрезвычайно существенны для понимания музыкального Ренессанса. С их помощью можно проследить, на что обращали свое внимание (вольно или невольно) люди, писавшие о музыке. Упоминания о ней встречаются уже в самых древних исторических источниках. В античных свидетельствах много и обстоятельно говорится о музыке, однако затрагиваются лишь сопутствующие аспекты темы: воздействие музыки на человека; исходящая от нее нравственная сила или, наоборот, опасность; подробности музыкальной техники; рациональные основы музыки. В этом отношении философские сочинения мало отличаются от мифологической традиции или произведений искусства. Также в Ветхом Завете, например в древнейших песнях Мариам и Деборы (Исх. 15; Суд. 5), музыка служит выражением аффекта или сопровождением ритуала. Еще в начале VI века Боэций в своем трактате (заново открытом и канонизированном в эпоху Каролингов) хоть и подчеркивал, что к размышлениям его побудила современная музыка, то есть музыка Равенны при Теодорихе, однако ничего не сообщал о том, какою именно была эта музыка; в предисловии к трактату Боэций всего-навсего упоминал, что равеннские песнопения «охотно воспринимаешь слухом и душой»4. По-видимому, как раз отсутствие какой-либо конкретики привело к тому, что ученые каролингского времени сочли возможным поставить самого Боэция (некогда заботившегося о том, чтобы найти кифареда для короля Хлодвига) в связь с музыкой их собственной эпохи. Таким образом, музыка Античности утрачена для нас не только по той причине, что не подверглась письменной фиксации (немногие сохранившиеся фрагменты не позволяют понять систему и не дают достоверных данных для реконструкции реальных музыкальных явлений). Она безвозвратно утеряна в том числе потому, что вторичные источники повествовали о ней лишь косвенным образом.

На первый взгляд кажется, что в период высокого Средневековья ситуация в корне меняется: в многочисленных хрониках, а также поэтических текстах мы нередко встречаем весьма подробные описания музыки. Но, как оказывается при ближайшем рассмотрении, чаще всего речь идет об актуальных функциях музыки в ходе обряда или церемониала; в иных случаях – например в романе «Тристан» (около 1210 года) Готфрида Страсбургского, судя по всему, хорошо разбиравшегося в музыкальном искусстве, – мы имеем дело с фикциональным изображением функций, контекстов и воздействия музыки в рамках художественного повествования. М. Варнке указал на социально-историческую значимость таких текстов для понимания архитектуры [Warnke 1976], а С. Жак, избрав иной методологический путь, представила богатую подборку музыкально-исторических свидетельств в подобном роде [Žak 1979]. При этом она намеренно не отделяла художественные тексты от исторических, потому что они мало чем отличаются друг от друга, когда речь заходит о функциях музыки. Изображение ее обрядовых и церемониальных функций в исторических текстах, как и в идеализированных литературных описаниях, ничего или почти ничего не говорит нам о музыкальных явлениях как таковых. Под 1119 годом в хронике сообщается, что Ландульф, архиепископ Беневенто, для переноса реликвий использовал повозку, находившиеся в которой музыканты играли на ударных и струнных инструментах, колокольчиках, трубах, рожках, а также на tympana mirabiliter percussa (то есть «несравненно, изумительно ударяемых барабанах») [Beneventano 1724: 94]. Свидетельство примечательное, и обилие ударных инструментов прямо-таки сбивает с толку. Но конкретное музыкальное явление, стоящее за этим описанием, остается для нас окутано мраком. В относящемся к 1280-м годам романе Ульриха фон Эшенбаха «Александр» присутствуют многочисленные музыкальные описания, например приуроченные к блестящим празднествам: «На многие сладчайшие лады играли по струнам искусные руки» [Toischer 1888: 225], – вслед за тем подробнее описываются разные виды игры на струнных. Но ясного представления о музыке читатель, уже неоднократно встречавший в средневековой словесности похожие пассажи, так и не получает. Обратимся к произведению под названием «Снадобье Фортуны» («Remède de Fortune»), сочиненному в середине XIV века Гильомом де Машо – многосторонним автором, который был клириком, дипломатом, поэтом, а вдобавок и композитором. Хоть там и имеется знаменитый музыкальный эпизод с перечислением многих инструментов [Machaut 1911, 2: стихи 3960–3986], однако за подобным изображением стоит не какая-то музыкальная конкретика, а скорее воля к риторической обработке поэтической идеи; о музыке, в том числе о музыке самого Машо, при этом ничего не сказано. Даже у такого ученого, как Иоанн де Грокейо, который под влиянием новых, направленных на восприятие действительности, истолкований Аристотеля на рубеже XIII и XIV веков предпринял попытку описать многоголосие и одноголосие, очертания реальных музыкальных явлений остаются на удивление нечеткими, – так что возникает закономерный вопрос, действительно ли Грокейо желал описать их с доскональной точностью [Rohloff1943].

Несмотря на то что подобные свидетельства не дают нам почти никакого понятия собственно о звучавшей музыке, они, разумеется, содержат важные сведения о музыкальной культуре той эпохи, об устройстве инструментов и их использовании, о ситуациях музицирования, о музыкальных жанрах и т. д. Однако в них не чувствуется желания отобразить музыкальную реальность, то есть конкретные музыкальные явления. Как представляется, лишь в конце XIV века, а затем в XV веке начинает вырабатываться новое отношение к музыкальной реальности, возникает желание внятно ее описать. Это значит, что музыка теперь совсем по-иному, в новом аспекте, становится предметом (широко понимаемой) истории. Самые известные свидетельства в пользу такой гипотезы представлены в двух упоминавшихся ранее источниках: в хронике Ульриха фон Рихенталя (около 1367–1436) и в одном из поэтических текстов Мартина ле Франка (около 1410–1461). Под 1416 годом Рихенталь упоминает о том совершенно особом воздействии, которое якобы оказывала английская музыка, слышанная им во время Вселенского собора в Констанце. Таким образом, речь ведется уже не о воздействии музыки на людей вообще, а о локальном, единичном воздействии – причем таком, какое способна вызвать лишь определенная и, по всей видимости, искусно сочиненная музыка. В пользу того, что такая направленность восприятия была чем-то новым, непривычным, свидетельствуют некоторые обстоятельства истории данного текста. Дело в том, что интересующее нас упоминание Рихенталь делает лишь при повторном описании события; в 1415 году, говоря о том же самом празднике, Дне cвятого Фомы Кентерберийского, он использует практически те же формулировки, но упоминание о пении отсутствует. Вдобавок этот пассаж сохранился лишь в одной из редакций хроники; с филологической точки зрения это новый, не успевший закрепиться в письменной традиции элемент текста [Richental 1882]5.

Мартин ле Франк, настоятель кафедрального собора в Лозанне и один из протеже герцога Бургундского, сочинил в 1441–1442 годах эпическую поэму, в четвертой книге которой речь заходит в том числе о музыке. Этот пассаж невелик по объему, зато Мартин рассуждает о вполне определенной музыке и даже сопоставляет ее с античной: последняя, по его словам, не была столь аутентичной (auctentique), как современная. Там же говорится о большом воздействии, какое оказала такая музыка. Это воздействие Мартин обозначает как frisque concordance и contenance Angloise, то есть как новую английскую гармонию [Le Franc 1999: 68, стихи 16253, 16266, 16268–16269]6. В центре внимания, таким образом, вновь оказывается не восприятие музыки вообще, а восприятие совершенно определенной музыки (применительно к Мартину это можно утверждать с бóльшей филологической уверенностью, чем в вышеприведенном примере). Поскольку Мартин, в отличие от Рихенталя, не только говорит о воздействии музыки, но и приводит имена композиторов, становится очевидным, что пробуждаемые впечатления он связывает с музыкальным произведением как результатом композиторской деятельности. Свидетельства Рихенталя и Мартина Ле Франка приобрели широкую известность в исследовательской литературе (впрочем, их канонизация привела скорее к замутнению оптики, чем к ее прояснению). Притом в интересующем нас аспекте эти свидетельства совсем не одиноки на общем фоне. Можно было бы упомянуть и другие документы первой половины XV столетия, в которых говорится уже не о воздействии музыки в целом и не о внешних обстоятельствах музыкальной церемонии, а о конкретном воздействии вполне конкретной музыки. Например, флорентийский государственный деятель Джаноццо Манетти (1396–1459), описывая в 1436 году актуальное политическое событие, освящение собора во Флоренции папой Евгением IV, воздал должное в том числе музыке7. Не вполне ясно, что это была за музыка; во всяком случае, говоря о праздничной службе в соборе, Манетти упоминает необыкновенно прекрасное пение и игру инструментов. Трудно сказать, каково в данном случае соотношение между риторической условностью и желанием описать конкретное событие, и все же применительно к этому свидетельству вновь можно констатировать: Манетти занимают не столько обрядовые функции музыки, сколько ее вклад в состоявшееся событие, а следовательно, ее событийный характер.

Подчеркивание событийности означает, что рефлексия о музыке достигла качественно нового уровня; в более ранний период присутствовали лишь слабые намеки на подобный подход. Стремление к тому, чтобы запечатлеть конкретное музыкальное событие – хотя бы при помощи привычных стереотипов, – это и есть тот новый способ, каким музыка вступает в историю. Притом не имеет большого значения, желал ли Манетти описать определенную музыку (то есть мотет Дюфаи «Nuper rosarum flores», звучание которого во время освящения собора документально подтверждено). Важнее то, что при описании торжественного события он вообще уделяет внимание музыке – и не сводит ее роль к простому сопровождению обряда. У него заявляет о себе новая форма присутствия музыки (здесь и теперь), и благодаря тому меняется роль музыки в историческом воспоминании. Воспоминание о событии, конечно, не сводится к переживанию музыкального произведения, и тем не менее такое воспоминание отчасти обусловлено музыкой. Приведем еще один пример: когда горожане Дижона в 1433 году обратились к герцогу Бургундии Филиппу Доброму с просьбой разрешить их городу во время церемоний использовать вместо рога трубу (которая, вообще-то, предусматривалась для церемоний княжеского двора), герцог в своем ответном послании (1434) согласился на это, подчеркнув, что труба звучит гораздо красивее8. То есть реальное музыкальное звучание стало решающим фактором при рассмотрении этого дела. Вряд ли случаен и тот факт, что подобное разбирательство велось именно в Дижоне, где существовала одна из лучших придворных капелл того времени. Соотнесенность с конкретным звучанием и событием остается непременной составляющей разговоров о музыке на протяжении XV–XVI веков, даже в тех кризисных ситуациях, когда люди ополчались против музыки. Уничтожение музыкальных инструментов и рукописей в ходе Реформации в Цюрихе (1525) или во время господства радикальных анабаптистов в Мюнстере в 1534–1535 годах (первая диктатура Нового времени!) парадоксальным образом свидетельствует о насущной актуальности музыки именно в тот момент, когда ее пытались истребить на веки вечные.

Характеризуя эти важные изменения, мы используем понятия намеренно неточные, разнородные: событие, присутствие, воспоминание. Дело в том, что наша цель – не анализ некоей статической данности, а описание процесса, причем процесса крайне сложного – уже по той причине, что «присутствие» музыки трудно определить, не впадая в противоречия (с живописью ситуация совершенно иная). Начнем с того, что новое, конкретное восприятие музыки выражалось не в одних только письменных высказываниях, совсем напротив. Музыка – это событие «точечное», то есть происходящее в данной точке пространства в данный момент времени. Однако она способна приобретать историческое значение, выходящее за рамки такого события, а стало быть, музыка достойна воспоминания (воспоминание-повторение обеспечивается прежде всего наличием нотной записи). Музыкальное событие могло отображаться самыми разными способами, и особенно ярко – на картине. Пример тому – ангелы, играющие на музыкальных инструментах, запечатленные Яном ван Эйком на Гентском алтаре (1432) (рис. 1). В сложной изобразительной программе алтаря музыкальные инструменты соотносятся с Евой, а певцы – с Адамом. Только на этот раз перед нами предстают уже не те музицирующие ангелочки, которые в больших количествах, но на второстепенных ролях присутствовали в живописи предшествующих полутора веков, особенно в изображениях Девы Марии. У ван Эйка они отмечены тем новым, конкретным восприятием действительности, которое ему вообще присуще. В его ангелах воплотилась сама музыка как звучащее событие – с детально выписанными, отчасти реалистически искаженными физиономиями поющих. Здесь музыка презентует себя новым способом, она предстает как результат деятельности, плод усилий действующих субъектов.

В многочисленных картинах начиная с XV века заявляет о себе это вдруг осознанное свойство музыки быть событием. В зависимости от того, насколько притязательны были художники и их изобразительные программы, представление о событийности музыки может видоизменяться, преломляться, расширяться – однако, по сути говоря, новая форма актуального «присутствия» музыки уже не подвергается сомнению. На знаменитом приписываемом Джорджоне полотне, возникшем около 1505–1510 годов, изображена загадочная музыкальная сцена, которая в XVIII веке получила название «Пастораль», а позже была не без некоторого смущения переименована в «Сельский концерт». Здесь представлены два музицирующих персонажа (женщина играет на флейте, мужчина – на лютне), но перед ними нет ни нот, ни каких-либо других указаний на то, что исполняется сочиненная композиция (рис. 2). И все же присутствие музыки ощущается прямо-таки драматическим образом – именно потому, что не удается определить ее значение, ее место в функциональном контексте. Если полтора века назад при изображении музыки главным было – обозначить ее функциональную роль в совершении обряда или церемонии, то теперь, применительно к данному полотну, угадать такой контекст невозможно – либо же он понятен исключительно посвященным. Уникальность картины Джорджоне состоит прежде всего в том, что он чрезвычайно своеобразным способом дает ощутить присутствие музыки.

Рис. 1. Ян ван Эйк. Поющие ангелы. Левая створка алтаря в соборе Святого Бавона в Генте. Масло, дерево, 161,7 × 69,3 см, 1432. – На Гентском алтаре представлены, среди прочих фигур, восемь поющих ангелов перед нотным пюпитром, внизу которого изображен святой Георгий. Возможно, ангелы исполняют многоголосное (четырехголосное?) произведение. Так или иначе бросается в глаза разнообразие поз и выражений лиц. Это указывает на то, что музыка интересовала художника в ее реальном звучании.

Рис. 2. Джорджоне (?). Сельский концерт. Масло, холст, 110 × 138 см, около 1505–1510, Париж, Лувр. – Полотно, приписываемое Джорджоне и известное под поздним названием «Сельский концерт», вызвало множество толкований. В центре изображена сцена музицирования: обнаженная женщина с флейтой, игрок на лютне и, возможно, певец.

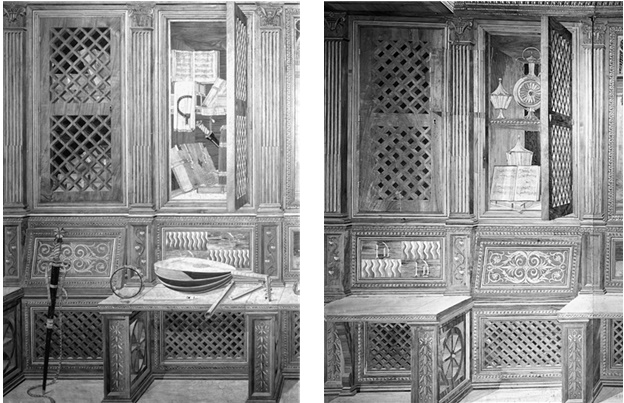

Изобразительные искусства в конце XV и на протяжении XVI века по-разному указывают на событийное качество музыки. Около 1476 года было создано урбинское «студиоло» Федерико да Монтефельтро. В технике инкрустации (интарсии) здесь воспроизведены даже музыкальные рукописи – мотет и песня. В этом тоже можно видеть новацию: созданные композиторами произведения представлены вне зависимости от музыкального исполнения (рис. 3). При этом контексты тщательно дифференцированы: светская песня находится в книге, стоящей среди других книг; мотет помещен в сокровищницу для хранения редкостей. Примечательно, что книжный шкаф или шкаф для редкостей и ценных предметов – это не те места, где реально живет музыка. Зато в координатах придворной культуры они обозначали те места, где аккумулируется память. Таким образом, музыка рассматривается как объект хранения и воспоминания.

Приведенный пример доказывает, что музыка приобретает в том числе историческое измерение. Это справедливо для многих других созданий изобразительного искусства, на которых представлены рукописи многоголосных произведений. Английский композитор Уолтер Фрай, скончавшийся, скорее всего, в середине 1470-х годов, стяжал успех у современников прежде всего благодаря трехголосной обработке антифона «Ave regina celorum» («Радуйся, Царица Небесная»). Ноты широко известной композиции Фрая – или по крайней мере фрагментов из нее – были скопированы в двух произведениях станковой живописи конца XV века, а также в настенной росписи; характерно, что это имело место в географически удаленных один от другого регионах. Музыкальная нотация запечатлевается в живописи; таким образом, музыке обеспечивается и сиюминутное присутствие (здесь и теперь), и историческая длительность. В 1547 году вестфальский мастер Герман том Ринг (1521–1596) увековечил на полотне одного патриция из Мюнстера по имени Иоганнес Мюнстерман; нетипичной деталью для этих географических широт было то, что портретируемый держал в руках тщательно скопированные ноты мадригала. Узнаваемая музыкальная композиция, принадлежащая Филиппу Вердело, проясняет повод к созданию портрета: перед нами жених, сватающийся к невесте. Таким образом, картина не только делает музыку предметом воспоминания, но и придает ей чрезвычайно индивидуальный смысл.

Рис. 3. Неизвестный мастер. Студиоло. Интарсии. Палаццо Дукале, Урбино. – Слева: деталь западной стены: шкаф для хранения редкостей с выставленным в нем анонимным мотетом «Bella gerit musasque colit». – Справа: деталь северной стены – книжный шкаф с полотнищем (на нем – орден Подвязки), бумажной полоской (с заимствованным из Вергилия девизом «VIRTUTIBUS ITUR AD ASTRA» («Через доблесть достигают звезд»)) и песенником, раскрытым на анонимном рондо «J’ay pris amour». – Работы над студиоло Федерико де Монтефельтро в герцогском дворце велись, по-видимому, до 1476 года. В интарсиях западной и северной стен представлены разные контексты музыки. Рукопись со светской песней находится в книжном шкафу, а запись мотета – в шкафу для хранения редкостей и сокровищ, в окружении произведений прикладного искусства.

Этот новый способ актуализации заявляет о себе и в тех случаях, когда на картинах запечатлены не конкретные произведения музыки, а просто музыкальные инструменты. Одна из интарсий, выполненных в 1524–1525 годах по эскизам Лоренцо Лотто (1480–1556) для базилики Санта-Мария-Маджоре в Бергамо, посвящена музыке (рис. 4). Под надписью «Quid» («Что») представлены страницы книги с нотами. Несмотря на то что используется мензуральная нотация, в записи трудно распознать многоголосие, зато распознается мелодия. Она снабжена текстом: «La virtù nòse pol seguire». Рядом изображены четыре флейты, а также фантастический орган – на нем нельзя играть, его невозможно соотнести с какими-либо музыкальными реалиями. Хотя здесь отсутствует всякое конкретное звучание или даже воспоминание о нем, музыка все же непосредственно присутствует в этой интарсии. Содержание эмблематического изображения трудно расшифровать однозначно. Но решающее значение имеет то, что музыка явлена как бы «по ту сторону» любых функциональных, церемониальных или обрядовых приурочений. Пускай в странно отчужденном виде, но музыка присутствует здесь именно как музыка. Стало быть, она вступает в историю таким способом, который еще в XIV веке был бы немыслим.

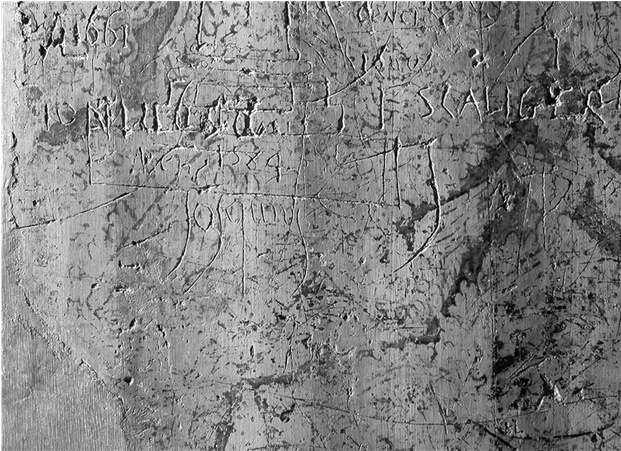

Число примеров, подтверждающих, что «присутствие» музыки стало более зримым, весьма велико. Многообразие таких свидетельств делает этот процесс очевидным. Поэтому позволим себе еще один пример, причем такой, который, можно сказать, положил начало новому жанру в искусстве. Конечно, уже в средневековых церквях были предусмотрены места, где во время литургии стояли певцы (или один певец). Однако в XV веке возникает специально отгороженное пространство – кантория, кафедра для певчих. Она становится архитектурным приемом, помогающим выделить музыку из общего контекста, обеспечить ей зримое присутствие. Нередко это осуществляется весьма эффектным образом. Кантории, созданные Донателло и Лукой делла Роббиа для флорентийского кафедрального собора Санта-Мария-дельФьоре (1431–1438; в 1688 году они были демонтированы со значительными повреждениями), позволили музыке обрести свое особое место в пространстве храма. Подобно ангелам ван Эйка, изобразительная программа, реализованная в этих канториях, с почти ошеломляющей резкостью являла взору музицирование как сиюминутный процесс и вместе с тем гарантировала ему сохранность в воспоминании. Драматична судьба кантории Сикстинской капеллы, освященной в 1483 году: тут сами певчие на протяжении поколений создавали любопытную изобразительную программу, царапая на каменной стене свои имена. Например, единственным достоверным «автографом» Жоскена остается его имя, выбитое в Сикстинской капелле. Вряд ли можно вообразить себе более наглядное доказательство изменившихся отношений между музыкой и историей, чем этот оставленный для памяти ряд имен (рис. 5).

Рис. 4. Лоренцо Лотто. Интарсия из цикла, украшающего спинки кресел в пресвитерии базилики Санта-Мария-Маджоре, Бергамо. 29,9 × 33,9 см, 1525, работа выполнена несколькими мастерами-инкрустаторами. – Интарсии базилики Санта-Мария-Маджоре, эскизы которых создал Лоренцо Лотто в 1524–1525 годах, раскрывают сложную изобразительную программу. Одна из панелей посвящена музыке. Расположение органных труб не имеет сходства с реальным инструментом, на котором можно было бы играть. Тем не менее очевидно, что художник стремился запечатлеть музыку в ее конкретности, реальности.

Рис. 5. Ватикан, Сикстинская капелла, деталь западной стенки кантории (состояние после реставрации). – Граффити, обнаруженные при реставрационных работах, почти без исключений приписываются певчим папской капеллы. Певчие увековечили в камне свои имена, иногда сопроводив их дополнительными сведениями. Этот обычай существовал уже с самого возникновения Сикстинской капеллы, о чем свидетельствует имя Жоскена Депре. Среди других певцов, увековечивших себя таким образом, были Якоб Аркадельт, Карпантрас и Аннибале Дзойло.

Сиюминутное присутствие музыки вкупе с воспоминанием – эта комбинация прослеживается в убранстве большого числа канторий, а позже в декоре органов, как и балконов для органов. Подобные случаи еще никем не исследованы систематически, хотя в выдающихся примерах здесь нет недостачи. Таков обильно декорированный балкон, в 1534 году созданный Винченцо Гранди для органа Санта-Мария-Маджоре в Тренто. Вполне возможно, мы имеем дело с тенденцией, которая заявляет о себе также в секуляризованных областях; несколько позже она воплотится в зданиях, служащих прежде всего репрезентации, в том числе музыкальной, – как, например, «Teatro Olimpico» в Виченце, сооруженный в 1585 году, через несколько лет после смерти Палладио. Так или иначе всем примерам в таком роде свойственна одна общая черта – изменившееся соотношение между музыкой и историей. Этим-то свойством и определяется их своеобразие. Такое соотношение неизбежно оказывалось динамическим – уже по причине неустранимой напряженности между эфемерным характером музыки и намерением придать ей долговечность. Однако основополагающие структуры, в которых выражалось указанное соотношение, уже в XV веке приобрели устойчивость, не утраченную и в последующие века.

Таким образом, музыка в самом широком смысле (а не только в своем функциональном значении, не только в голом факте исполнения) становится элементом традиции, а значит, за ней признается новая форма долговечности. Это осуществляется на страницах хроник и поэм, в архитектуре и живописи, а также – о чем еще пойдет речь далее – непосредственно в записи музыкальных текстов. Новое качество присутствия, признаваемое за музыкой, своеобразно корреспондирует с материальной ценностью, которую отныне приобретает музыка. Ренессанс – это не только время, когда упрочились такие организационные формы, как капелла. Это также и время скачкообразно выросшего количества счетов, квитанций, расписок и прочих сделок, касающихся музыки (упомянем, к примеру, поиски подходящего капельмейстера). Архивные свидетельства такого рода стоят в прямой связи с сочиняемой и играемой музыкой. Благодаря им музыка удостаивается весомого присутствия в истории, что было малопредставимо в XIV веке и совершенно непредставимо в предшествующие века. Представление, согласно которому исполнение и, более того, сочинение музыки может иметь материальный эквивалент, распространялось разными путями и при разных обстоятельствах. Но даже такое воззрение по-своему содействовало тому, чтобы музыка вошла в историю принципиально новым способом. К примечательным следствиям такого процесса относится его необратимость: с тех пор музыка никогда больше не возвращалась к тому «диффузному» историческому бытию, в каком она пребывала до XIV века.