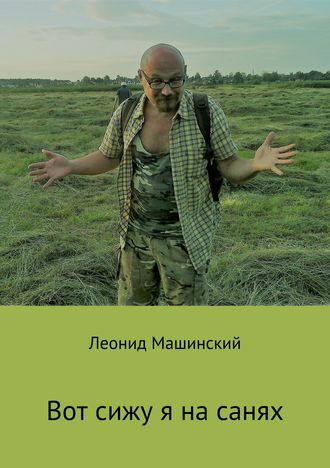

Леонид Александрович Машинский

Вот сижу я на санях

"…на далечи пути, да на санех седя, безлепицю еси молвил…"

Владимир Мономах

Очередь – что может быть томительнее. Но из нашего селения куда бы то ни было ведёт одна единственная дорога. К тому же, зимний сезон и обилие снега исключают возможность объезда. Затор образуется в обычном месте, там, где дорога невольно сужается и делает изгиб между двух холмов. Из этой ямы ни одна лошадь, ни даже целый их четверик не вытянет сани на кручу. Единственная колея посреди дороги столь глубока, что дети могут от скуки поиграть в войну, пользуясь двумя параллельными вдавлинами от полозьев как окопами. Например, слева сидят наши, а справа – немцы. Немцев почему-то всегда оказывается или меньше, или их роль играют, хоть и многочисленные, но малолетние артисты. Ясное дело – немцем в здравом уме быть никому неохота, немцами становятся только под принуждением.

На самой дороге снег такой плотный и обледенелый, что из него почти невозможно лепить снежки. Так что приходится время от времени делать вылазки за боеприпасами на обочинные сугробы. Противник, конечно, не упускает случая и вовсю бомбит твою спину. Ты должен не обращать внимания, не плакать. Хотя ведь так и хочется зареветь в голос, когда пальцы уже не гнутся, чтобы слепить очередной снежок, а снежок, жёстко угодивший в затылок, рассыпавшись, начинает таять на шее и обжигающе холодными ручейками стекает вниз по потной спине.

Я не на шутку свирепел, когда меня, явно беззащитного, расстреливали вот таким, совершенно беззастенчивым, способом. Мне чудилась в этом вопиющая несправедливость, я вообще в детстве очень болезненно переживал очевидный недостаток рыцарства в окружавших меня сверстниках и взрослых.

Выигрывала та команда, которая дольше сумеет сохранить свои боеприпасы. Именно она, выждав, пока нервный неприятель растранжирит почти впустую все патроны, наносила ему решающий удар как раз в тот момент, когда он, вынужденно покинув укрытие, оказывался незащищённым.

Мы употребляли разные хитрости, чтобы запасов снежков хватало надолго. Даже лепили их дома заблаговременно и возили с собой в ящиках. Однажды я припрятал у себя под кожухом аж три таких ящика. Мы – впятером – были немцы, а "наши" – двое здоровяков, старшему из которых было чуть ли ни на пять лет больше, чем мне. Благодаря моей хитрости мы победили, хотя противная сторона и не пожелала этого признать. Я попытался отстаивать свою правоту, но получил по носу. Странно было смотреть, как красные капли утопали в совершенно белом снегу. У меня закружилась голова, я упал и едва не был раздавлен наконец тронувшимся санным поездом.

В другой раз я, особенно жестоко обкиданный тем самым моим ненавистным старшим врагом, то есть тем, который пустил мне кровь, всё же сумел устоять и хладнокровно заготовил на сугробе необходимое количество снежков. Затем же я, вместо того, чтобы спрыгнуть в свой окоп, перескочил через него и, сделав решительный шаг к окопу противоположному, в сердцах обрушил все свои запасы на голову, никак не ожидавшего подобной наглости, обидчика. Он успел, однако, вцепиться в мои ноги, и если бы я не бежал, оставив в его руках правый валенок, мне бы пришлось несладко. Боюсь, что он меня буквально втоптал бы в дно своей колеи. Я скинул второй валенок и удирал в одних носках до самых наших саней. За потерянную обувь мне потом здорово досталось, но врага своего взрослым я не выдал. Он, кажется, это оценил и, хотя валенок не вернул – выкинул где-то там же сгоряча, – стал относиться ко мне с тех пор со значительно бо'льшим уважением и осторожностью, так сказать, почти не делая скидок на возраст.

Исключая эти, не слишком приятные, мгновения, которые, впрочем, придавали игре долю серьёза и делали нас по-настоящему азартными, все наши развлечения на свежем воздухе теперь вспоминаются мне как нечто светлое и даже карнавальное. Лошади, чьи светлые гривы серебрились от налипающих снежинок, по временам всхрапывали и переминались на месте. Вьюга ходила над ямою винтом, ветер завывал – словно кричал от боли, разрываемый на длинные извивающиеся полосы встречными кустами и сухими стеблями репейника. Иногда к дороге, даже в такую погоду, прилетали птицы – воробьи ковырялись в навозе, щеглы выклёвывали что-то из репьев, которые находили не только на стеблях, но и у лошадей на боках. Я, помнится, даже возил с собой корм для птиц, пшено, а случалось – сало для синичек.

Иногда ожидание так затягивалось, что даже соскучившиеся взрослые начинали шевелиться. Они вылезали из-под своих шуб и рогож, разлепляли заиндевелые сонные ресницы и, посовещавшись между собою хрипловатыми зимними голосами, начинали приготовлять где-нибудь на обочине место для костра. Обычно это происходило уже в сумерки, когда небо из голубого делалось серым, а пурга и ветер усиливались. Дрова взрослые тоже обычно возили с собой. Вокруг дороги всё мало-мальски пригодное как топливо уже давно было вырублено, а бурьян и чахлые кустики годились разве что на растопку.

Когда костёр полыхает, всем становится веселее. Худо, если погода 0 градусов. Тогда развести огонь удаётся только самым искушённым умельцам, да и тем не всегда. Но у нас, слава Богу, зимы бывают холодные – -5,-10 – это считается тепло, а 0,+1 – это уже погодная аномалия.

Помню один такой год. Была ужасная слякоть. Мы, как всегда, играли в снежки, которые по такой сыроватой погодке особенно хорошо лепятся, – на морозе-то они рассыпаются в порошок. Я, ползая по-пластунски по дну окопа, в конце концов вымок до последней нитки. Мне удалось провести врагов, и я в который раз одержал победу. Но выиграть, может быть, удалось только потому, что враги не захотели, подобно мне, пресмыкаться в дымящейся ледяной жиже. В результате я заболел и кашлял вплоть до самой весны. Меня не выпускали из дома и не брали с собой на кладбище. То-то была скука. Правда, за это время я прочёл много хороших детских книжек – например, "Нильса с перелётными гусями" и ещё какую-то сказку про зиму в Чехословакии, я не помню названия, но помню картинки, яркие и будто румяные от мороза – пар, изображённый художником, клубами исходил изо ртов всех этих сказочных героев, этот пар и деревья в инее живо напоминали мне нашу дорогу в лучшие времена – ну скажем, на Крещение или под Рождество.

Мы жили не бедно, но и не богато – как все. В посёлке было не так уж много домов, но всё равно не все знали друг друга. Я почему-то никогда не ходил на дальний конец. Мне никто не запрещал, но я не мог не заметить, что взрослые относятся к тому дальнему концу с недоверием. Если я или ещё кто-нибудь из детей заводили разговор на эту тему, родители и бабушка болезненно морщились, словно мы позволяем себе какую-то бестактность. Я очень долго не мог этого понять, пока… Впрочем, в иные времена я побывал и на том пресловутом запретном конце нашего посёлка и ещё во многих других местах. Но тогда мне всё это казалось таким таинственным, таким недоступным.

Бабушка часто рассказывала мне историю про одного мальчика, который жил где-то очень далеко, кажется, на том свете, и у него была семья, очень похожая на мою. Этот мальчик был очень непослушным, и однажды он – несмотря на то, что родители и бабушка ему это строго-настрого запрещали – ушёл один из дома и отправился не на безопасный соседний двор, а аж двора за четыре, на ту улицу, по которой ходят злые люди. И эти злые люди научили его курить окурки, побираться и воровать картошку и окорока из сараев и погребов. И, как-то раз, когда мальчик дежурил у столба, пока его новые приятели очищали очередной сарай, его там заметили милиционеры и схватили и посадили в кутузку. А в кутузке другие злые дядьки, тоже воры и хулиганы, почему-то стали обсасывать у мальчика ляжки. Вот эта последняя подробность представлялась мне особенно непонятной и подозрительной, может оттого она так сильно и пугала. Я пытался добиться от бабушки, для чего эти мужики обсасывают у мальчиков ляжки, но она, многозначительно кивая, уходила от прямого ответа. Дескать – вот не будешь слушаться, тогда узнаешь. Всё-таки угроза – при здравом размышлении – не была смертельной. Они меня не будут ни бить, ни убивать – только обсасывать ляжки. Конечно, могут остаться синяки – я иногда в задумчивости засасывал кожу вместе с мясом на своём предплечье и имел возможность убедиться, как такие синяки получаются. А что, если угроза состоит как раз в том, что они могут иссосать меня всего с головы до ног так, что я весь превращусь в один сплошной синяк? Ведь тогда я наверно не выживу? Да, это была бы поистине страшная смерть.

У нас всё время кто-нибудь умирал. Не самые близкие родственники, но какие-то двоюродные сёстры моей бабушки или троюродные дядья моего отца, или даже однажды умер мой четвероюродный брат, которого я и не знал толком. Похороны наряду со свадьбами были главным развлечением в нашем городке. По крайней мере каждые две недели кого-нибудь хоронили. А частенько умиравшие подгадывали так, что успевали кончаться целыми партиями в один день, а то и в один час. Мне до сих пор не понятно это проявление стадного инстинкта. Однако, факты на лицо – во времена моего детства, да и юности, не однажды я становился свидетелем одновременных похорон десятков, если не сотен, людей. И это – без каких-либо заметных внешних причин. Не было у нас в селении ни одного мало-мальски серьёзного пожара, ни наводнения, ни землетрясения, никаких эпидемий. Люди просто как будто заранее сговаривались, когда им умереть, ну и умирали – каждый в своей койке, у себя дома – но на самом деле, словно взявшись за руки, словно цепочкой по команде прыгали с обрыва.