Лев Толстой

Детство. Отрочество. Юность

Эту тесную братскую связь Толстой еще раз воспроизведет в романе «Анна Каренина» в сюжетах, связанных с его любимым героем Константином Лёвиным. Впрочем, с сестрой Марией, названной в честь матери, у Толстого тоже всю жизнь будут очень близкие отношения, которые не пошатнет даже уход сестры в монастырь (в то время как Толстой не принимал православных догм).

ЗАЧЕМ ТОЛСТОМУ ПОНАДОБИЛОСЬ СРАЗУ ДВА ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ?

Толстой выбирает необычную для своего времени повествовательную технику. Стандартным решением были бы воспоминания повзрослевшего повествователя о своих детстве, отрочестве и юности. Чуть изобретательнее был бы рассказ от лица самого мальчика: тогда читатель проживал бы происходящее вместе с ним, «в режиме реального времени». Но Толстой решил совместить оба этих решения: в пространстве трилогии разом существуют и маленький Николенька, и взрослый повествователь. И это не единственное усложнение структуры повествования, хотя и самое неожиданное для современников. Примерно для таких случаев Виктор Шкловский придумал специальный термин «остранение». Цель этого приема – деавтоматизация восприятия. События показаны «глазами ребенка», он же высказывает о них свои детские впечатления, но дальше ситуация выходит за рамки его кругозора, и за дело берется взрослый повествователь, который выносит свое уже проверенное временем суждение.

Помимо этого, Николенька как герой также не лишен рефлексии, и его размышления подаются в прямой речи. «Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!» – раскаивается Николенька, незадолго до этого думавший, что Карл Иваныч нарочно бьет мух рядом с его постелью. Это непосредственное, свежее восприятие тут же дополняется рефлексией юного повествователя: «Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены». А спустя некоторое время появляется и взрослый повествователь: «Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы». Помимо этого, в повестях Толстого иногда заходит разговор о событиях, которые никак не мог видеть ни непосредственно герой, ни один из двух повествователей (например, это разговор Карла Иваныча с отцом Николеньки в кабинете за закрытыми дверями).

Весь этот многослойный пирог изготовлен Толстым тонко, легко и непринужденно, особенно в «Детстве», где расхождение между маленьким и взрослым повествователем максимально. Если маленький Николенька не способен оценить важность какого-то эпизода или даже собственного движения души, то на помощь ему всегда готов прийти взрослый повествователь, который точно укажет, на что именно надо обратить внимание, и объяснит, какие у этого бывают далекоидущие последствия. Эта повествовательная схема во многом породила, по выражению Эйхенбаума, «двойной масштаб» – свойство, за которое толстовскую прозу ругал критик Аксаков. Толстой вообще не пишет «срединный» текст: его оптика настроена то на мелкие подробности (беспокойные пальцы приказчика Якова, завитки на шее матери и т. п.), то на общие размышления. При этом Толстой почти не дает классических описательных портретов: в его прозе все текуче, ничего нельзя ухватить вне момента. Огромные явления парадоксальным образом оказываются зависимы от незначительных мелочей.

КАК ТРИЛОГИЯ СВЯЗАНА С ДАЛЬНЕЙШИМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ ОПЫТАМИ ТОЛСТОГО?

Очень тесно. Настолько, что критик Павел Анненков даже предлагал рассматривать педагогические опыты Толстого как органичное продолжение его трилогии, как «новый вид его художнического творчества». Только если в своей прозе писатель подходил к задаче, по мнению критика, с обличительным, отрицательным взглядом, то в Яснополянской школе проявилось созидательное, положительное начало. В трилогии Толстой изображал внутреннюю жизнь формирующегося человека, а попутно замечал, как он портится при соприкосновении с реальностью. В педагогической деятельности он поставил себе целью сохранить природную цельность и совершенство ребенка с помощью правильного воспитания. При этом по большому счету Толстой отрицает сам процесс воспитания, видя в нем насилие: взрослый человек за счет своего авторитета вкладывает нужные ему знания в голову слабого ребенка. Так что начиная с 1859 года в школе для крестьянских детей в Ясной Поляне писатель пытается создать условия, при которых возможен диалог учителя и ученика на равных.

В его школе не следуют дисциплине – детям позволяют наиграться вдоволь и установить собственный порядок, который будет лучше, чем предписанный взрослыми. Учитель старается живым языком, в форме интересной истории, дать ученику ответы на все волнующие его вопросы. Отсюда следует, что нужны не все традиционные школьные предметы, а только те, которые способны на эти вопросы ответить. А кроме того, Толстой активно развивает в яснополянских детях фантазию и любовь к сочинительству: рассказы о случаях из собственной жизни, которые создают его ученики, кажутся писателю едва ли не лучшими творениями мировой литературы. Обо всех своих педагогических находках Толстой рассказывал в журнале «Ясная Поляна», который заинтересованные в педагогике современники внимательно читали и обсуждали. Другое дело, что, по словам того же Анненкова, все эти принципы вряд ли можно было бы применить, например, в народном училище (да и сам Толстой следовал им специфично – декларируя нежелание навязывать ребенку определенное воспитание, он все же воспитывал своих школьников во вполне определенном духе). Именно поэтому Анненков даже предлагает считать толстовскую систему не педагогикой, а частью его творчества.

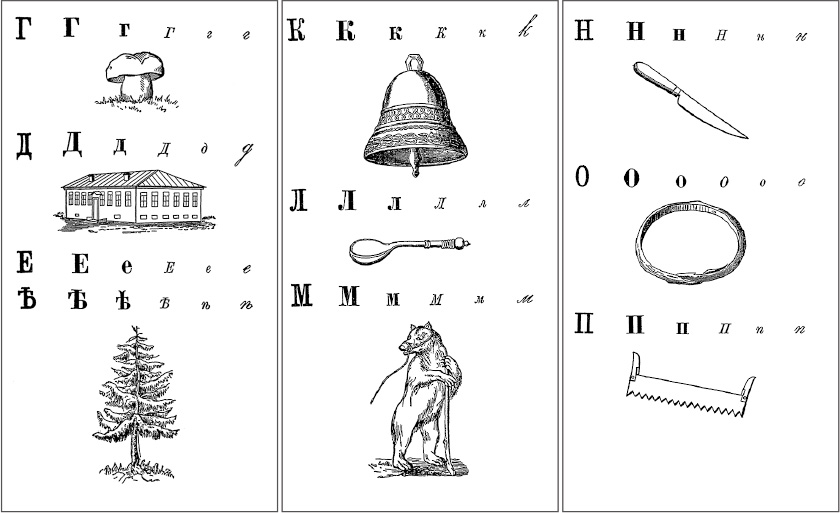

Азбука Льва Толстого. 1872 год[13]

КАК МОЛОДОЙ ТОЛСТОЙ ПИШЕТ О ЛЮБВИ?

«Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными» – такое почти каноническое определение этому чувству дает Толстой в конце 1880-х годов в повести «Крейцерова соната». Проблема только в том, что сам писатель в этот момент уже не очень верит в возможность такого чувства между мужем и женой, а брак считает глубоко порочным институтом. Но четырьмя десятилетиями ранее взгляды Толстого были совсем иными. Его Николенька испытывает «что-то вроде первой любви» и первые разочарования в ней, а в юности влюбляется по три раза за зиму и ждет настоящего чувства, про которое ведь сразу будет понятно, что это «оно». Но все эти переживания не составляют главный сюжет трилогии, а оказываются на периферии – куда больше автора занимают отношения героя с самим собой.

Николенька едва ли не насильно пытается влюбить себя в знакомую ему с детства, но так вдруг переменившуюся Сонечку: «Вспомнив, как Володя целовал прошлого года кошелек своей барышни, я попробовал сделать то же, и действительно, когда я один вечером в своей комнате стал мечтать, глядя на цветок, и прикладывать его к губам, я почувствовал некоторое приятно-слезливое расположение и снова был влюблен или так предполагал в продолжение нескольких дней». Этому чувству «от головы» противопоставлено другое, от «сердца», – к Вареньке, сестре его приятеля Дмитрия Нехлюдова. В отличие от Сонечки, она совсем не красива, а оттого Николенька не чувствует опасности влюбиться, и все же ему нравится проводить время с ней.

И вдруг я испытал странное чувство: мне вспомнилось, что именно все, что было теперь со мною, – повторение того, что было уже со мною один раз: что и тогда так же шел маленький дождик, и заходило солнце за березами, и я смотрел на нее, и она читала, и я магнетизировал ее, и она оглянулась, и даже я вспомнил, что это еще раз прежде было.

Тут намечены, в общем-то, важнейшие для Толстого оппозиции в чувствах: внешнего блеска и внутренней близости, надуманного и реально испытываемого, светского и домашнего. Все это потом будет еще раз переосмыслено уже более пристально и в «Войне и мире», и в «Анне Карениной», а история, видимо, настоящей любви Николеньки и Вареньки так и не будет дописана.

ПОЧЕМУ ТОЛСТОЙ ЗАКАНЧИВАЕТ «ЮНОСТЬ» ИМЕННО ПРОВАЛОМ НА ЭКЗАМЕНАХ?

Толстой показывает юность как внутренне противоречивый период. В первой главе он прямо формулирует, с чего для него начинается юность, – и это не только осознание, что «назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию», но и стремление наконец-то действовать. Но решение «от головы», как это часто бывает у Толстого, совершенно не тождественно решению внутреннему. В «Юности» мы видим Николеньку, преисполненного благих намерений и блестящих амбиций:

…человека же ничего для себя не буду заставлять делать. Ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком (а ежели мне дадут дрожки, то продам их и деньги эти отложу тоже на бедных) и в точности буду исполнять все (что было это «все», я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это «все» разумной, нравственной, безупречной жизни). Буду составлять лекции и даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию; на втором курсе уже вперед буду знать все, и меня могут перевести прямо в третий курс, так что я восемнадцати лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями, потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России…

Однако он по-прежнему пребывает в неопределенных мечтаниях и сладостных предвкушениях, и эта часть – чуть ли не самая поэтическая во всей трилогии: сон на веранде, ночные шорохи, мягкие прыжки лягушек в траве. Провал на экзаменах становится закономерным результатом этого внутреннего конфликта.

Именно чувственное восприятие движет Николенькой, когда он проводит дни в доме своего товарища Дмитрия Нехлюдова (в чью сестру он влюблен) или же наблюдает, как его однокурсники готовятся к экзаменам (но сам при этом не пытается уследить за излагаемым материалом). Даже необходимость отвечать что-то на экзамене не сразу доходит до разума Николеньки, который продолжает пребывать в оторванном от реальности состоянии: «Наконец настал первый экзамен, дифференциалов и интегралов, а я все был в каком-то странном тумане и не отдавал себе ясного отчета о том, что меня ожидало». И только когда он берет билет, затем еще один и не может ничего сказать, а профессор объявляет результат, Николенька понимает, что произошло. Туман рассеивается, мечтания уходят, и герой, совершив полный круг, возвращается в исходную точку. Он снова хватается за придуманные им для себя «Правила жизни» и, подобно самому Толстому, обещает себе больше никогда не делать ничего дурного и не проводить ни минуты в праздности. По первоначальному замыслу писателя, на этом жизненном уроке юность не заканчивается, и Толстой обещает читателям рассказать дальше о ее «более счастливой половине».

ПОЧЕМУ «МОЛОДОСТЬ» ТАК И НЕ БЫЛА НАПИСАНА?

При публикации повести «Юность» в журнале «Современник» Толстой поставил пометку: «Первая половина». Так что не была написана не только «Молодость» – без завершения, вопреки изначальному замыслу, осталась и «Юность». Первое время Толстой даже работал над второй ее половиной: в мае 1857 года во время путешествия по Европе писатель отмечает, что написал первую главу, и в ноябре того же года все еще называет продолжение «Юности» в числе своих творческих приоритетов. Но в итоге все идеи расходятся по замыслам других произведений, и «вторая половина» повести так и не появляется.

Причин тут может быть несколько. Во-первых, по мере сокращения возрастной дистанции между собой и своим героем Толстой, очевидно, столкнулся с проблемой: придуманная им повествовательная техника двойного взгляда перестала работать. Между уже не маленьким Николенькой и взрослым повествователем практически не остается дистанции, которая позволяла бы продолжить начатый в «Детстве» масштабный анализ. А во-вторых, Толстому явно мешали другие замыслы: например, «Роман русского помещика», произведение также автобиографическое, чей герой крайне близок к образу повзрослевшего Николеньки. Согласно замыслу, во второй части «Юности» Николенька «пробует ученой, помещичьей, светской, гражданской деятельности и, наконец, военной»: уже во втором пункте происходит пересечение с проблематикой «Романа русского помещика», где герой примерно того же возраста, также покинувший университет, как раз пытается заниматься хозяйственными делами. В итоге ни тот ни другой замысел не был полностью реализован, и ближе к концу жизни Толстому все-таки пришлось ответить на вопрос художника Петра Нерадовского: «Когда же будет продолжение “Юности”? Ведь вы кончаете повесть обещанием рассказать, что будет дальше с ее героями». По воспоминаниям, Толстой был раздосадован этим вопросом и ответил так: «Да ведь все, что было потом написано, и есть продолжение “Юности”». В этом смысле творческая траектория Толстого, который в основу своих произведений всегда кладет личный опыт, может быть прочитана как траектория личностного развития в целом. Удивительным образом она совпадает также с исканиями всех тех эпох, на протяжении которых творит Толстой. И «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Крейцерова соната», и даже последний роман «Воскресение» неизменно задевают нерв общественной дискуссии, отвечая разом и на вопросы самого Толстого, и на вопросы эпохи.

Детство

Глава I

Учитель Карл Иваныч

12-го августа 18…, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.

«Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, – прошептал я, – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает… противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

– Auf, Kinder, auf!.. s’ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal[14], – крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. – Nu, nun, Faulenzer![15] – говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

– Ach, lassen Sie[16], Карл Иваныч! – закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон – будто maman умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай – маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

– Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.

Я совсем развеселился.

– Sind sie bald fertig?[17] – послышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна – наша, детская, другая – Карла Иваныча, собственная. На нашей были всех сортов книги – учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages»[18], в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги, – корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на собственной если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту – без переплета, один том истории Семилетней войны – в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это – кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься на верх, в классную, смотришь – Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он – один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю – ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber[19] Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна – изрезанная, наша, другая – новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой – черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками – маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, – а каково мне?» – и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю – право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, – а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой – стриженая липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.

Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз – здороваться с матушкой.