Лев Толстой

Война и мир

Почему Толстой, начав писать о декабристах, вернулся на 20 лет назад?

В 1856 году, вскоре после написания повести «Два гусара», Толстой решил воплотить один из своих долгосрочных замыслов – повесть о декабристе, возвращающемся из ссылки. Размышления о пути этого героя привели его к мыслям о 1825 годе, когда произошло восстание декабристов. Далее стало ясно: чтобы понять, каким образом было возможно восстание, нужно вернуться в «славную для России эпоху 1812 года». Наконец, Толстой почувствовал, что описание торжества России над Наполеоном будет однобоким, если не продемонстрировать «сущность характера русского народа и войска… в эпоху неудач и поражений», то есть в период Войны третьей антинаполеоновской коалиции и кратковременного «романа» с Наполеоном. Это решение, по словам Толстого, было вызвано чувством, похожим на застенчивость: «Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с Бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама». Помимо достоверного изображения исторической канвы, хронологическое отступление помогло Толстому раскрыть всех героев романа, которые уже почти ничем не напоминали персонажей ненаписанной декабристской повести, – за исключением того, что, как и герои «Войны и мира», толстовские декабристы были не «идеями в действии» (как Александр Амфитеатров говорил о декабристах в понимании Герцена), а живыми людьми, несвободными от недостатков.

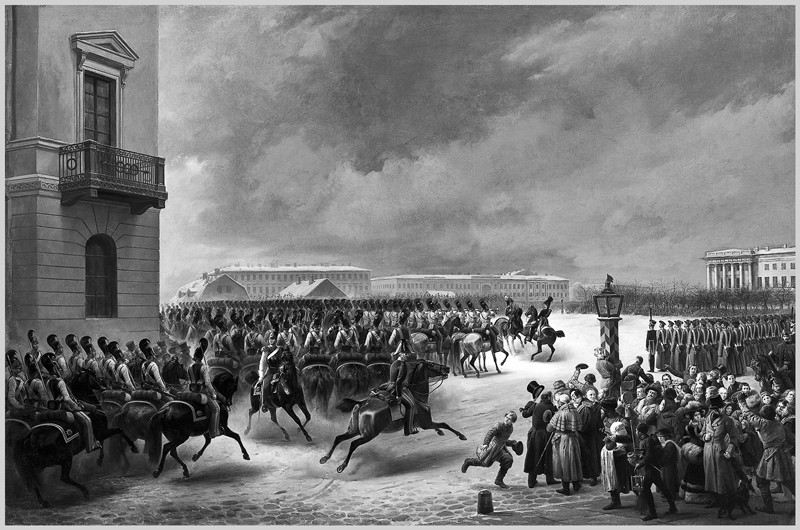

Василий Тимм. Лейб-гвардии Конный полк во время восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади. 1853 год[11]

Можно ли считать, что Пьер или другие герои романа станут декабристами?

В эпилоге «Войны и мира», действие которого разворачивается в 1820 году, за пять лет до восстания, Толстой прозрачно намекает на то, что Пьер вовлечен в деятельность тайных обществ, составляющих проекты преобразования России – вплоть до переворота. Увлеченность Пьера этими идеями немного напоминает и его же масонский опыт, и законотворческие занятия князя Андрея – однако последствия на сей раз будут велики: конец первой части эпилога ясно дает понять новую диспозицию, конфликты, которые, скорее всего, разорвут семью. Слова Николая Ростова – «…вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить – ни на секунду не задумаюсь и пойду» – вполне сообразуются с его представлениями о долге (понятие, определяющее все поведение этого героя). Кошмар Николеньки Болконского скрепляет это пророчество (расположение сил и правоту в конфликтах Толстой не раз проверяет точкой зрения ребенка). В 1825 году Николенька может оказаться в рядах младших участников восстания. Впрочем, Толстой нигде не говорит об этом открытым текстом.

Правда ли, что прототипами героев «Войны и мира» стали родственники Толстого?

Родные и друзья Льва и Софьи Толстых, читая роман, узнавали в нем себя – отдельные черты характера, случаи из жизни (вплоть до эпизода с куклой Мими, которую Наташа предлагала поцеловать Борису Друбецкому). Борис Эйхенбаум называет семейные главы романа «интимным мемуаром»{13}. Дмитрий Святополк-Мирский с уверенностью пишет, что «основой для Николая Ростова и княжны Марьи» послужили родители Толстого, а прообразом Сони стала одна из дальних родственниц, воспитывавших его после смерти родителей{14}. Можно предполагать, что в Наташе Ростовой воплощены некоторые черты жены Толстого – Софьи Андреевны, о которой Святополк-Мирский писал: «У нее не было личной жизни: вся она растворилась в жизни семейной»{15}, – так же растворяется в семейной жизни Наташа в эпилоге романа. Считается, что в Наташе есть и кое-что от свояченицы Толстого Татьяны Кузминской, замечательной певицы. Вместе с тем Толстой, в семейной жизни всегда требовательный и далеко не всегда сострадательный, мог использовать черты своей жены для персонажа, который явно ему несимпатичен, – Лизы Болконской. Как замечает Эйхенбаум, бурная тревога Софьи Андреевны за мужа, который в 1863 году, во время Польского восстания, собирался вновь пойти в армию, послужила основой для сцены, в которой Лиза объясняется с князем Андреем в присутствии Пьера. «Совершенно ясно, что Толстой, пойдя таким своеобразным путем, рассчитывал не на узнавание, а на ощущение конкретной и интимной домашности», – заключает Эйхенбаум.

Впрочем, сам Толстой по этому вопросу высказывался неоднозначно. Так, черты своего деда – екатерининского генерала Николая Сергеевича Волконского – он, как считается, сообщил старому князю Болконскому. Понятно, что на такую мысль наводит и созвучие фамилий. Однако Толстой специально подчеркивал, что, давая своим героям фамилии, сходные с известными дворянскими фамилиями (Друбецкой – Трубецкой, Болконский – Волконский), он не имел в виду конкретных лиц. «Андрей Болконский – никто, как и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить» – так Толстой отвечал на вопрос о прототипе князя Андрея. Исключение, по его словам, составляют Денисов и Марья Ахросимова, прототипы которых – Денис Давыдов и Анастасия Офросимова – люди столь же оригинального характера, что и эти толстовские персонажи.

Есть ли герои, которым толстой передоверяет собственную философию и собственные переживания?

В значительной степени такими героями являются Пьер Безухов и Андрей Болконский, отчасти (в эпизоде с боевым крещением) – Николай Ростов. Размышления о природе добра, чести, смерти, свободе, которыми задаются эти герои, – во многом мысли самого Толстого, их стремление к истине, к пониманию сути вещей – стремление, безусловно разделяемое их автором. В этом можно убедиться, прочитав его дневники и взглянув на черновики романа. Однако Толстой, работая над «Войной и миром», вскоре понял, что вкладывать в уста героев пространные рассуждения – значит жертвовать художественностью. Истина, открывавшаяся его героям, во многом оставалась частной истиной, носителем «общей истины» не мог быть один герой – для ее выражения Толстому понадобился выход на следующий уровень; этим уровнем стали историософские рассуждения, которые начинаются с третьего тома романа и суммируются в эпилоге.

Впрочем, если и не утверждать прямо, что Толстой транслирует через героев свою философию, можно говорить, что некоторые герои выражают его образ мыслей, что они для него ближе других, тем самым они становятся центральными для всего романа. Лидия Гинзбург, много писавшая о психологизме Толстого, замечала, что его герои «не только решают те же жизненные задачи, которые он сам решал, но решают их в той же психологической форме»{16}. Таковы Пьер, Андрей, Наташа, Николай, княжна Марья. Другие герои, несмотря на множество ярких характеризующих их деталей, второстепенны, потому что Толстой не изображает их внутренних мыслей или потому, что эти мысли – типические, не преломляющиеся в индивидуальности человека. Напротив, для центральных героев характерно не типическое, не принятое в свете, не заданное заранее, но совершенно естественное поведение. Филолог Валентин Хализев приводит в пример волнение, неумение держать себя Наташи во время ее первого бала («И это-то была та самая манера, которая больше всего шла к ней») и поведение княжны Марьи с Николаем Ростовым, приехавшим с ней проститься (изначально она собиралась отвечать ему учтивой холодностью, но не сумела «осуществить собственную установку», результатом чего «и явилось объяснение княжны с Николаем, принесшее обоим счастье»{17}).

Можно ли сказать, что в «Войне и мире» есть положительные и отрицательные герои?

Хотя такая постановка вопроса может показаться наивной, Толстой очень ясно дает понять, на чьей стороне его симпатии. При этом Толстой, как никто из великих русских писателей XIX века, умеет быть безжалостным к своим героям. Эта безжалостность – в некотором смысле как раз проявление симпатии или даже любви: Толстой глубже анализирует психологию тех, кто наиболее ему интересен (Пьера, князя Андрея, Наташи, княжны Марьи, Николая Ростова). Второстепенных, но важных для себя героев, таких как капитан Тушин, Толстой ставит в те самые обстоятельства, которые впоследствии будут разобраны в эпилоге как наиболее значимые в общем деле, общем народном движении (начальники Тушина забывают о нем, сам он уверен, что не делает ничего существенного, но именно его батарея во время Шенграбенского сражения выполняет самую сложную работу). Наконец, постоянные «гомеровские» эпитеты, о которых уже говорилось, Толстой щедро использует, рисуя несимпатичных персонажей: навязчивая «губка с усиками» княгини Болконской (деталь, которую Тургенев называл мучительной), «мраморные» (то есть неживые) плечи Элен. Семейство Курагиных, обитатели «большого света» – все они неприятны Толстому в первую очередь из-за их искусственности, неспособности жить просто и стихийно. Николай Страхов отмечал, что, как и в прежних произведениях Толстого, «сердцу художника остались по-прежнему неизменно милы типы простые и смирные, – отражение одного из любимейших идеалов нашего народного духа»; шагом вперед в «Войне и мире» стало безусловно сочувственное изображение людей страстных, но искренних и не хищных. «Самоотверженность и бестрепетность» и «смирение и простота» воплощаются, по Страхову, в Пьере Безухове – и в русских на поле боя.

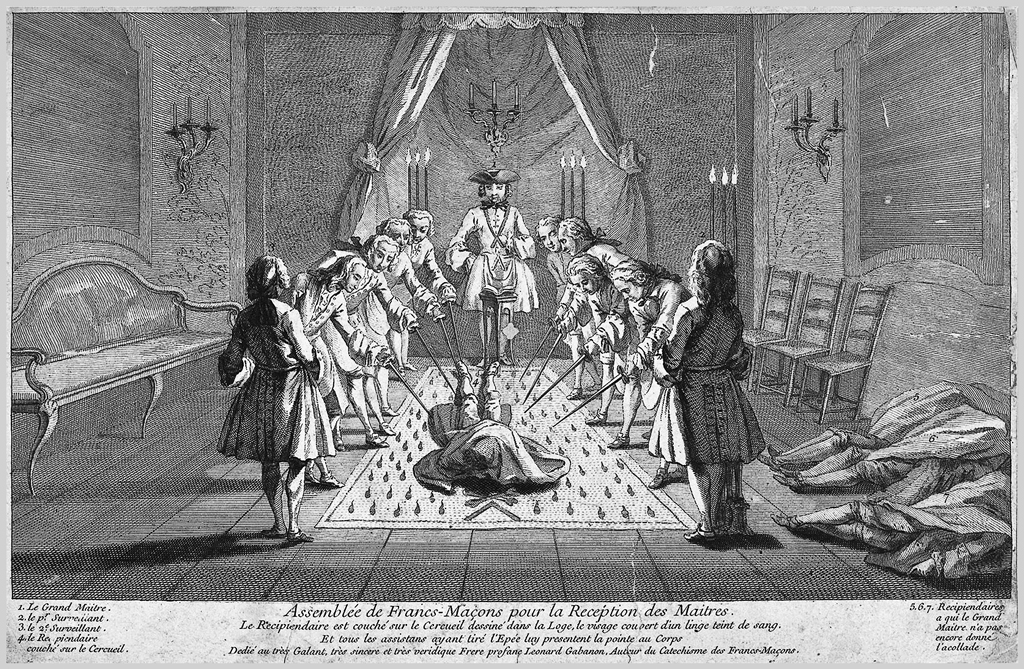

Почему Пьер Безухов стал масоном?

Подравшись на дуэли с Долоховым (и будучи уверен, что убил его), разорвав отношения с развратной и глупой Элен, Пьер пребывает в душевном кризисе: «…в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь». Масонство стало спасительной соломинкой, которую протянул Пьеру Иосиф Баздеев (прототипом его стал известный масон Осип Поздеев), – такой соломинкой, впрочем, могло стать любое предложение духовного обновления. Важно, что Пьер, становясь масоном, остается ведóмым: его наставляют, его подвергают испытаниям, его отправляют с поручениями. Попытки самостоятельного мышления, утопические планы о приведении человечества к счастью братья по ордену встречают холодно, намекая Пьеру на его собственные недостатки; в свою очередь он видит все больше недостатков в масонском обществе, становящемся просто модным клубом, и охладевает к масонству. Правдоискательство, свойственное Безухову, – его внутренний стержень. Ни масонство, ни даже встреча с Платоном Каратаевым не формируют его, но скорее помогают очистить его от наслоений. Филолог Михаил Вайскопф напоминает, что имя Пьера означает «камень»{18}; «необработанный, дикий камень» – один из главных масонских символов, но обработать этот камень (вспомним, как часто в романе говорится о неотесанности, неуклюжести Пьера) братьям по масонской ложе (ведь масоны изначально братство вольных каменщиков) оказывается не под силу.

Неизвестный художник. Сцена посвящения масонов в 3-ю степень. 1745 год[12]

Почему Наташа Ростова отказывает князю Андрею и увлекается Анатолем Курагиным?

У Толстого герои раскрываются в кризисный, экстремальный момент, будь то сражение, карточная игра с непомерными ставками, охота (противоборство и в то же время единение человека с природой) – или любовная коллизия. Разрыв с князем Андреем и роман с Анатолем Толстой называл «узлом всего романа». Элен, Анатоль и Долохов в романе – представители зла, неестественности (исследователи Сергей Никольский и Виктор Филимонов считают их представителями смерти, «войны» в широком смысле в противовес «миру»{19}). Все трое – в том числе Долохов, не в первый раз выступающий в роли демона семьи Ростовых, – участвуют в интриге с Наташей, которая в итоге оказывается «совершенно… подчиненной тому миру, в котором она находилась». В этом эпизоде проверяются и не выдерживают испытания чувства Наташи, еще не готовой ни к гармоничной любви, ни к «семейному счастию», в котором Толстой видел высокую правду и средоточие «мира». Личная катастрофа становится для Наташи импульсом к обновлению и предвестием будущей жизни: когда она находится на дне пропасти, ей протягивает руку Пьер Безухов.

История с Анатолем нужна Толстому не только для того, чтобы продемонстрировать качества этих персонажей, но и для очередного обобщения – вывода о том, как легко добро может быть захвачено врасплох и побеждено злом (в начале романа то же происходит с Пьером Безуховым, подпадающим под чары Элен). В то же время роковой порыв Наташи иррационален (в отличие от расчетливых козней Элен или расчетливой похоти Анатоля) – и тем самым подтверждает стихийность Наташи, ее открытость жизни (тогда как допущение, что жизнь управляется разумом, по Толстому, уничтожает саму возможность жизни).

Сколько лет героям «Войны и мира»? Почему Толстой неточен в указании их возраста?

Внимательный читатель заметит, что с возрастом некоторых героев в романе происходит что-то странное. Так, в 1805 году Вере Ростовой семнадцать лет, в 1806-м – уже двадцать, а в 1809-м – двадцать четыре. Борису Друбецкому в 1805-м примерно двадцать лет, но Пьер, пробывший за границей десять лет, в последний раз видел его четырнадцатилетним. Есть и другие примеры в таком роде. Этим неточностям посвящена статья М. М. Блинкиной – исследовательница считает, что несовпадения – не оплошность Толстого, а художественный прием: «…Положительные и отрицательные герои стареют неодинаково, непропорционально. ‹…› Возникает такое ощущение, что герои “штрафуются” прибавкой в возрасте». Возраст для Толстого – одна из важных характеристик героя. По мнению Блинкиной, «Наташе не полагается больше шестнадцати» (этот возраст – последний напрямую упомянутый в романе); если догадка о преднамеренности этого приема верна, он может быть связан с особой детскостью восприятия Наташи, о которой мы скажем отдельно. Ее сестра Вера, напротив, самим своим возрастом стремится быть взрослой, правильной, «как все».

Как Толстой изображает смерть своих персонажей? Почему это важно?

Финальной катастрофой и экстремальной ситуацией, в которой человек не просто раскрывается, но оказывается раскрыт навстречу истине – и в то же время остается в памяти других, конечно, становится смерть. Это одна из главных проблем, которые волнуют Толстого, некоторые его произведения («Три смерти», «Смерть Ивана Ильича») посвящены только ей. Можно сказать, что в «Войне и мире» галерее персонажей соответствует галерея смертей, характеризующих отношение автора к этим персонажам: вспомним совершающуюся «за кадром» смерть Анатоля Курагина (подробным описанием Толстой его не удостаивает), жуткую смерть Элен, описанную при этом с ехидством («Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства»), простую констатацию смерти Кутузова («Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер»), гибель Пети Ростова («физиологичность» и страшная остраненность[13] ее описания подчеркивают бессмысленность войны и участия Пети в ней). Это может звучать жестоко, но смерть – финальная из расплат в той системе справедливых исходов, которая действует в «Войне и мире» для всех персонажей. Для князя Андрея, понявшего в поразительном предсмертном откровении, что «смерть – пробуждение», смерть оказывается легким, понятным, необходимым событием (для стороннего наблюдателя его угасание необъяснимо – и только Наташа, связанная с князем Андреем силой душевной интуиции, понимает, что «это сделалось» с ним).

Почему многие важные события в «Войне и мире» показаны глазами ребенка?

Реальность в понимании ребенка, который видит эту реальность впервые и смотрит на нее непредвзято, – один из любимых приемов Толстого. На нем выстроено «Детство» – первый в русской прозе образец подлинно глубокой интроспекции. Важно, что, далеко не все понимая, ребенок чувством, интуицией улавливает главное. В «Войне и мире» этот прием использован несколько раз – в первую очередь можно вспомнить совет в Филях, за которым наблюдает девочка Малаша, и сон Николеньки Болконского в финале первой части эпилога. По мнению Игоря Сухих, «детский» ген» несет в себе и Наташа{20}: именно «глазами ребенка» показана сцена бала, лишенная в этом восприятии всякого смысла; здесь Толстой пользуется приемом, который Виктор Шкловский назвал остранением. Все эти восприятия объединяет то, что наличные явления сводятся в них к абстракциям, генерализациям, импрессионистским образам, которые, однако, имеют для ребенка вполне конкретный смысл, – такова борьба «дедушки» и «длиннополого» в понимании Малаши или войско, составленное из «белых косых линий» во сне Николеньки; таковы же ассоциации (почти символистские, даром что поздний Толстой терпеть не мог символистов) Наташи Ростовой: если Борис Друбецкой для нее «узкий такой, как часы столовые» и «светлый, серый», то Пьер – «темно-синий с красным» и «четвероугольный» (именно «синее и красное», гадая для Наташи о князе Андрее, увидит в зеркале Соня). В столкновении с войной детское восприятие может оказаться губительным – как это и происходит с Петей Ростовым.

Важно для Толстого и сочувствие к ребенку, готовность прийти к нему на помощь: можно вспомнить, как Пьер спасает девочку из пожара. Характерно, что несимпатичные Толстому герои лишены всякой детскости, даже еще будучи детьми и подростками: Борис Друбецкой, Вера Ростова.

Как устроен язык в «Войне и мире»?

Отвечая на этот вопрос, нужно разграничивать язык авторского изложения и язык персонажей. Борис Эйхенбаум замечает, что само решение сдвинуть действие в прошлое помогло Толстому освободиться от «современного языка – языка журнальной, интеллигентской прозы»{21}. Однако множество самых разных персонажей ставило перед писателем задачу создания множества языковых характеристик – и Толстой одинаково непринужденно выписывает светскую речь посланника Билибина, изобилующую остротами, и горячное, даже бранное просторечие охотника Данилы. Часто прямая речь героев совершенно не соответствует тому, что на самом деле происходит у них в душе, – такова, например, бравада проигравшего сорок три тысячи Николая Ростова перед своим отцом. В прямой речи героев «Войны и мира», кроме того, часто сказывается их языковое воспитание. Выше мы говорили о французской речи в романе. То, как она влияет на мышление, можно почувствовать по выкрику Пьера Безухова в состоянии бешенства: «Вы негодяй и мерзавец, и не знаю, что меня воздерживает от удовольствия размозжить вам голову вот этим». Пьер произносит эту фразу по-французски, но Толстой калькированно передает ее по-русски, тем самым усиливая впечатление от нее.

Принципиальная установка Толстого – ясность. Толстой беспрестанно сам объясняет смысл сказанного, после чего комментаторам приходится только пересказывать его. Лидия Гинзбург показывает, как Толстой, например, поясняет диалог Пьера и Наташи из эпилога романа. Типичная фраза такого пояснения: «Наташа поняла, почему он сделал это замечание о сходстве Митеньки с Николаем: ему неприятно было воспоминание о его споре с шурином и хотелось знать об этом мнение Наташи». «Диалог Толстого распадается без этой системы аналитических связок», – замечает Лидия Гинзбург{22}. Можно добавить, что избавляться от этих связок начнут авторы следующих поколений, «неклассические реалисты» и модернисты, учившиеся у Толстого. Диалог, обходящийся без аналитических связок и действительно производящий впечатление распадающегося, мы встретим в пьесах Чехова, но возможен такой диалог станет только благодаря работе, уже проделанной Толстым. Порой, забывая о соображениях стилистики своего времени, Толстой в этих объяснениях устремляется в погоню за максимальной точностью – отсюда являются такие фразы, как «видна была в князе еще упорная и много выдерживающая сила свежей старости», современному читателю напоминающие о языке Платонова. Отсюда же повторы одного и того же слова, например слова «туман» при описании поля Аустерлица{23}.

Исследовательницы Нина Санкович и Елена Толстая в своих работах особо отмечают роль повторов у Толстого. По словам Санкович, «для Толстого повтор – это порядок, наложенный на беспорядок»{24} – огромный текст «Войны и мира», таким образом, структурирован на микроуровне. Работа Елены Толстой «“Тайные фигуры” в “Войне и мире”» выделяет повторы-лейтмотивы (например, говоря о Платоне Каратаеве, Толстой постоянно употребляет формы слова «круглый», с Николаем Ростовым связано слово «ясный» – и в романе он действительно постоянно ищет ясности или страдает от неясности). В других случаях действуют повторы-омонимы (например, «свет» в смысле общества и «свет» в смысле излучения, ощущения), создающие устойчивые и не всегда надежные ассоциации. Часто Толстой разбрасывает одно и то же слово по большому фрагменту текста, создавая определенную атмосферу, – так работают в «Войне и мире» слова «улыбка», «радость», «веселье». Елена Толстая отмечает даже еще более мелкий уровень организации текста – звукопись. Например, «Толстой вводит весь круг тем, связанных с Элен (впервые эта героиня появляется в романе в “белой бальной робе”. – Л. О.) в… насквозь аллитерированном пассаже; в глаза бросается скопление л и б + л, а также п + л, и изредка г + л и в + л»: от самого имени Элен и несколько раз подчеркнутой ее улыбки до французского «Quelle belle personne!».

Еще один излюбленный стилистический прием Толстого – остранение, то есть изображение явлений и событий, как бы увиденных впервые, совершенно чужим взглядом. Этот прием Толстой применяет для описания фальшивых, искусственных событий – таков балет, который Наташа смотрит в ложе Курагиных, объяснение Пьера с Элен, отчасти – вступление Пьера в масонскую ложу.

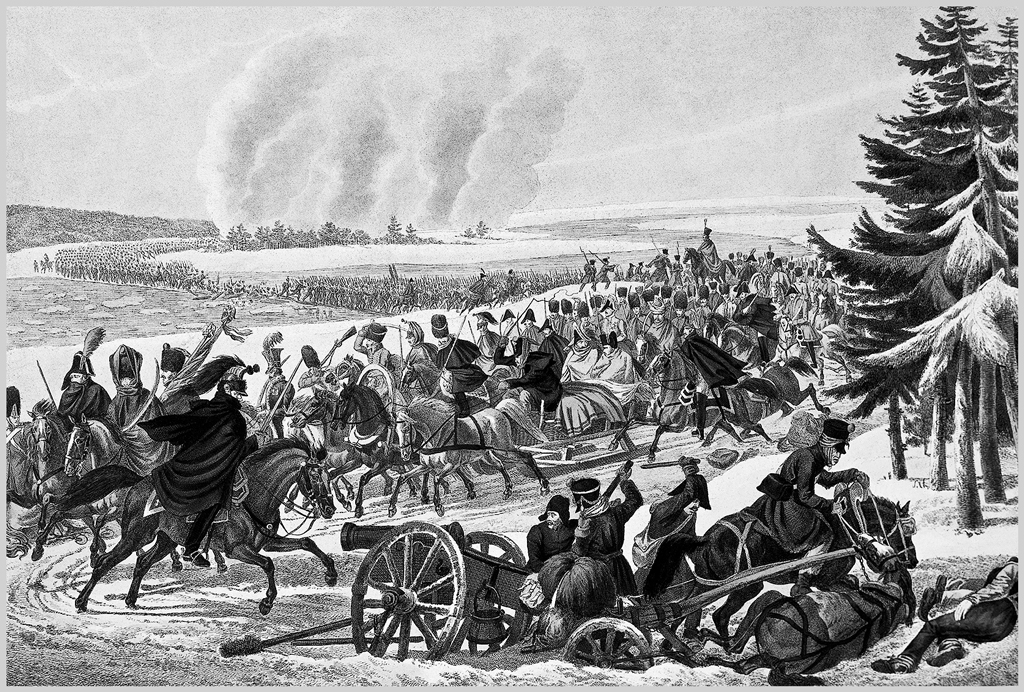

Франц Хаберман. Отступление французской армии у реки Березины. 1812 год[14]

В заключительной части эпилога Толстой переходит на язык науки и логики, язык постулатов: «Разум выражает законы необходимости. Сознание выражает сущность свободы. Свобода, ничем не ограниченная, есть сущность жизни в сознании человека. Необходимость без содержания есть разум человека с его тремя формами. Свобода есть то, что рассматривается. Необходимость есть то, что рассматривает. Свобода есть содержание. Необходимость есть форма». Этот язык, на первый взгляд, имеет мало общего с художественной литературой, но мы уже подготовлены к нему отступлениями в третьем и четвертом томах.